人教版(五四学制)化学八年级全册第七单元课题1 燃烧和灭第一课时燃烧的条件教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版(五四学制)化学八年级全册第七单元课题1 燃烧和灭第一课时燃烧的条件教案(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 190.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-21 16:46:33 | ||

图片预览

文档简介

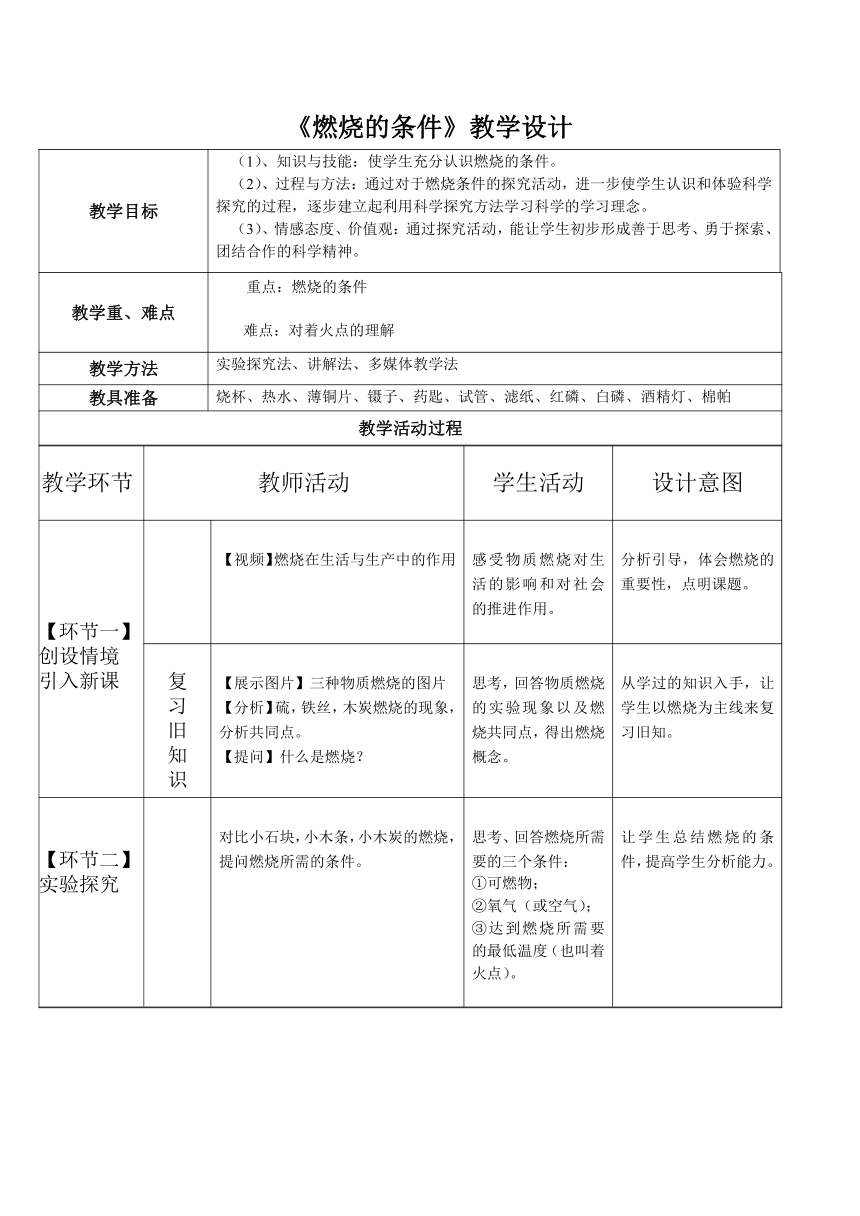

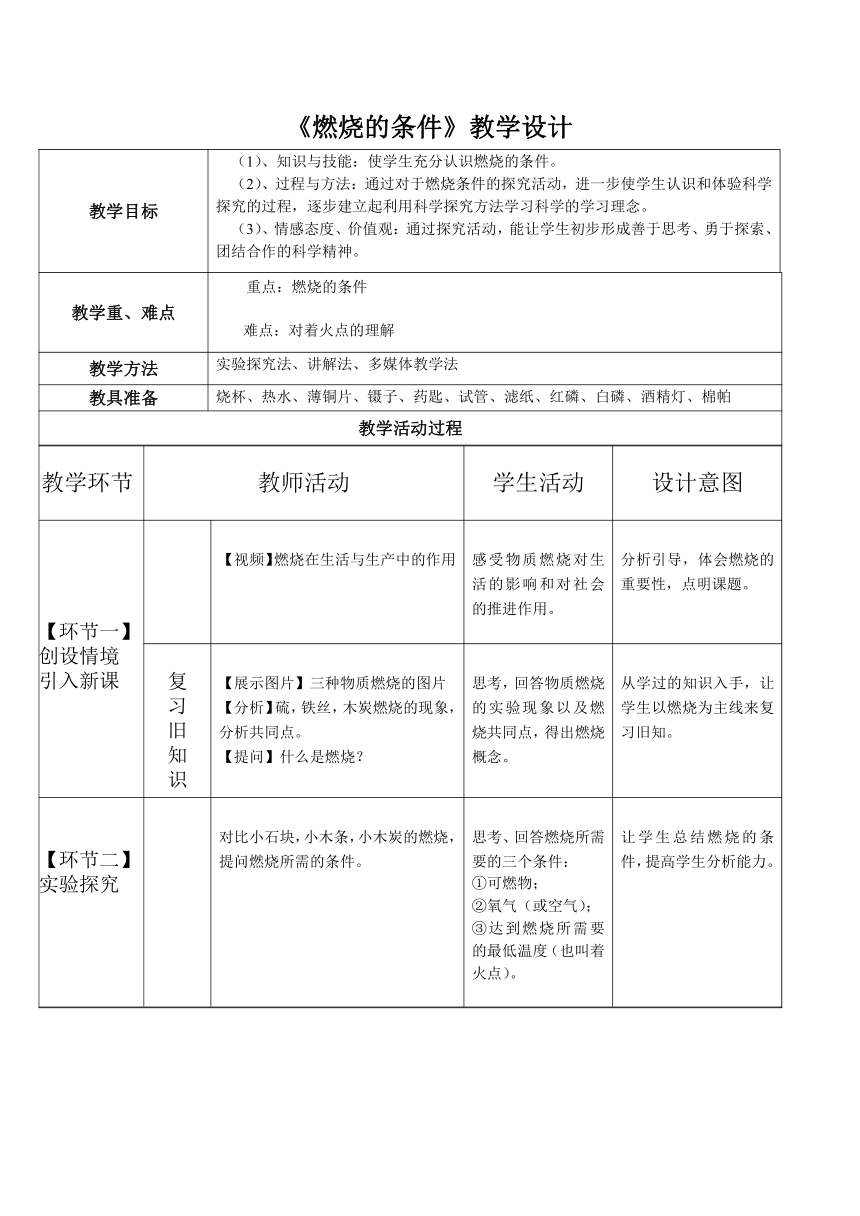

《燃烧的条件》教学设计

教学目标 (1)、知识与技能:使学生充分认识燃烧的条件。(2)、过程与方法:通过对于燃烧条件的探究活动,进一步使学生认识和体验科学探究的过程,逐步建立起利用科学探究方法学习科学的学习理念。(3)、情感态度、价值观:通过探究活动,能让学生初步形成善于思考、勇于探索、团结合作的科学精神。

教学重、难点 重点:燃烧的条件难点:对着火点的理解

教学方法 实验探究法、讲解法、多媒体教学法

教具准备 烧杯、热水、薄铜片、镊子、药匙、试管、滤纸、红磷、白磷、酒精灯、棉帕

教学活动过程

教学环节教师活动学生活动设计意图【环节一】创设情境引入新课【视频】燃烧在生活与生产中的作用感受物质燃烧对生活的影响和对社会的推进作用。分析引导,体会燃烧的重要性,点明课题。复习旧知识【展示图片】三种物质燃烧的图片【分析】硫,铁丝,木炭燃烧的现象,分析共同点。【提问】什么是燃烧?思考,回答物质燃烧的实验现象以及燃烧共同点,得出燃烧概念。从学过的知识入手,让学生以燃烧为主线来复习旧知。【环节二】实验探究对比小石块,小木条,小木炭的燃烧,提问燃烧所需的条件。思考、回答燃烧所需要的三个条件:①可燃物;②氧气(或空气);③达到燃烧所需要的最低温度(也叫着火点)。让学生总结燃烧的条件,提高学生分析能力。实验探究(一)进一步探究燃烧所需的三个条件 实验方案: (1) 往烧杯中注入一定量的热水,并放入一小块白磷。在烧杯上盖一片薄铜片,薄铜片一端放入一小块红磷,另一端放入一小块白磷,观察现象。提问:铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧,说明燃烧需要什么条件?铜片上的白磷燃烧而热水中白磷不燃烧,说明燃烧需要什么条件?(2)向热水中的白磷通入氧气实验改进: →在热水中不燃烧的白磷,在通入氧气(或空气)后燃烧的事实,再次说明燃烧需要什么条件 得出结论:燃烧的三个条件必须同时具备,缺一不可。学生思考、讨论、回答。猜想一:燃烧需要可燃物达到所需的最低温度(着火点)。猜想二:燃烧需要可燃物与氧气(或空气)接触;猜想三:可燃物要与氧气或空气接触。引导学生如何从实验中发现问题,提出猜想,感受实验魅力,体会对比试验。激发学生进行探究的欲望。实验探究(二)演示实验:小魔术——烧不坏的手帕实验步骤:用一块棉手帕在盛有酒精溶液的烧杯中浸泡,待均匀湿透后取出。将浸透的手帕舒展开,用镊子夹住两角在火焰上点燃。当火焰熄灭后,观察现象。 现象:火焰熄灭后,手帕并未被烧毁。分析原因:酒精溶液中的水分蒸发需要吸收一定的热量,导致手帕并没有达到它的着火点,所以手帕并没有燃烧。总结:物质燃烧必须满足三个条件,缺一不可。观看实验现象,得出实验结论。培养学生学习化学的兴趣,拓宽学生的思维,激发学生学习的主动性【教学环节三】练习巩固讲解习题思考,讨论习题进一步巩固知识点【教学环节四】课堂小结1.可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应叫做燃烧。2.燃烧需要三个条件:①可燃物;②氧气(或空气);③达到燃烧所需要的最低温度(也叫着火点)。和老师一起回顾本课知识点通过师生共同回顾、总结,明确燃烧的定义和条件。增加学生学习的成就感,从而感知学习的乐趣。

教学目标 (1)、知识与技能:使学生充分认识燃烧的条件。(2)、过程与方法:通过对于燃烧条件的探究活动,进一步使学生认识和体验科学探究的过程,逐步建立起利用科学探究方法学习科学的学习理念。(3)、情感态度、价值观:通过探究活动,能让学生初步形成善于思考、勇于探索、团结合作的科学精神。

教学重、难点 重点:燃烧的条件难点:对着火点的理解

教学方法 实验探究法、讲解法、多媒体教学法

教具准备 烧杯、热水、薄铜片、镊子、药匙、试管、滤纸、红磷、白磷、酒精灯、棉帕

教学活动过程

教学环节教师活动学生活动设计意图【环节一】创设情境引入新课【视频】燃烧在生活与生产中的作用感受物质燃烧对生活的影响和对社会的推进作用。分析引导,体会燃烧的重要性,点明课题。复习旧知识【展示图片】三种物质燃烧的图片【分析】硫,铁丝,木炭燃烧的现象,分析共同点。【提问】什么是燃烧?思考,回答物质燃烧的实验现象以及燃烧共同点,得出燃烧概念。从学过的知识入手,让学生以燃烧为主线来复习旧知。【环节二】实验探究对比小石块,小木条,小木炭的燃烧,提问燃烧所需的条件。思考、回答燃烧所需要的三个条件:①可燃物;②氧气(或空气);③达到燃烧所需要的最低温度(也叫着火点)。让学生总结燃烧的条件,提高学生分析能力。实验探究(一)进一步探究燃烧所需的三个条件 实验方案: (1) 往烧杯中注入一定量的热水,并放入一小块白磷。在烧杯上盖一片薄铜片,薄铜片一端放入一小块红磷,另一端放入一小块白磷,观察现象。提问:铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧,说明燃烧需要什么条件?铜片上的白磷燃烧而热水中白磷不燃烧,说明燃烧需要什么条件?(2)向热水中的白磷通入氧气实验改进: →在热水中不燃烧的白磷,在通入氧气(或空气)后燃烧的事实,再次说明燃烧需要什么条件 得出结论:燃烧的三个条件必须同时具备,缺一不可。学生思考、讨论、回答。猜想一:燃烧需要可燃物达到所需的最低温度(着火点)。猜想二:燃烧需要可燃物与氧气(或空气)接触;猜想三:可燃物要与氧气或空气接触。引导学生如何从实验中发现问题,提出猜想,感受实验魅力,体会对比试验。激发学生进行探究的欲望。实验探究(二)演示实验:小魔术——烧不坏的手帕实验步骤:用一块棉手帕在盛有酒精溶液的烧杯中浸泡,待均匀湿透后取出。将浸透的手帕舒展开,用镊子夹住两角在火焰上点燃。当火焰熄灭后,观察现象。 现象:火焰熄灭后,手帕并未被烧毁。分析原因:酒精溶液中的水分蒸发需要吸收一定的热量,导致手帕并没有达到它的着火点,所以手帕并没有燃烧。总结:物质燃烧必须满足三个条件,缺一不可。观看实验现象,得出实验结论。培养学生学习化学的兴趣,拓宽学生的思维,激发学生学习的主动性【教学环节三】练习巩固讲解习题思考,讨论习题进一步巩固知识点【教学环节四】课堂小结1.可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应叫做燃烧。2.燃烧需要三个条件:①可燃物;②氧气(或空气);③达到燃烧所需要的最低温度(也叫着火点)。和老师一起回顾本课知识点通过师生共同回顾、总结,明确燃烧的定义和条件。增加学生学习的成就感,从而感知学习的乐趣。

同课章节目录

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的构成

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题1 质量守恒定律

- 课题2 如何正确书写化学方程式

- 课题3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动3 燃烧的条件

- 旧版目录

- 第五单元 物质组成的表示

- 课题2 燃料和热量

- 课题3 使用燃料对环境的影响