2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第15课十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(19张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第15课十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(19张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-20 21:48:16 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第15课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

一、建政党——列宁主义的形成

1.列宁主义诞生的背景

进入20世纪后,工业集中的过程加快了。1910年,53.4%的工人集中在拥有500人以上的大企业中,而美国同类企业所有的工人比重只占33%......到第一次世界大战前夕,垄断资本在俄国国民经济中已占统治地位。

——赵晓雷《外国经济史》

马克思主义在俄国得到了传播。……从70年代起,他们就经常在俄国的大小工厂中自发地举行罢工和骚动。……一部分成员在对俄国革命的道路进行重新思考后最终转向马克思主义。俄国第一位传播马克思主义的思想家是普列汉诺夫。1883年,他在日内瓦创办了“劳动解放社”从事马克思主义宣传和筹备俄国工人党的组建工作。

——王仰正等编著 《俄罗斯社会与文化问答》

(1)19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展,进入帝国主义阶段

(2)工业的发展造就俄国第一代产业工人,工人阶级处在沙皇专制和资本主义的双重压迫下

(3)马克思主义的的传播,无产阶级运动的展开

列 宁

(1870—1924)

一、建政党——列宁主义的形成

2.列宁主义形成的过程

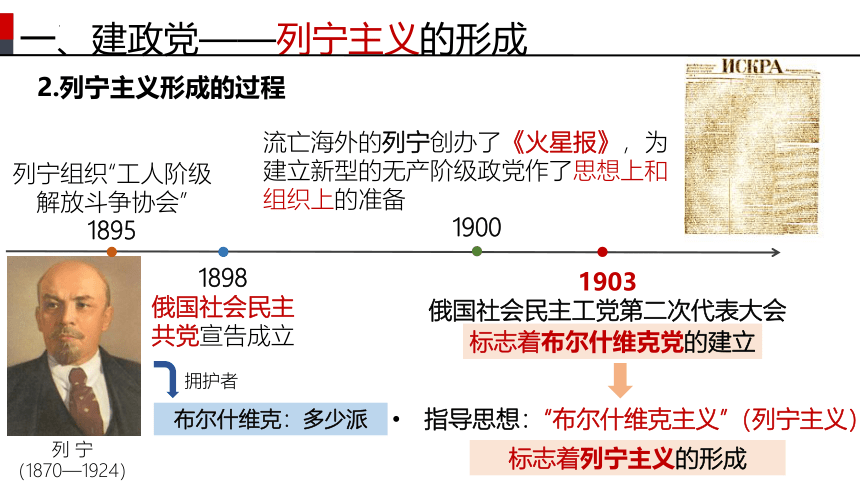

列宁组织“工人阶级解放斗争协会”

1895

流亡海外的列宁创办了《火星报》,为建立新型的无产阶级政党作了思想上和组织上的准备

1900

1903

俄国社会民主工党第二次代表大会

1898

俄国社会民主共党宣告成立

指导思想:“布尔什维克主义”(列宁主义)

布尔什维克:多少派

拥护者

标志着列宁主义的形成

标志着布尔什维克党的建立

一、建政党——列宁主义的形成

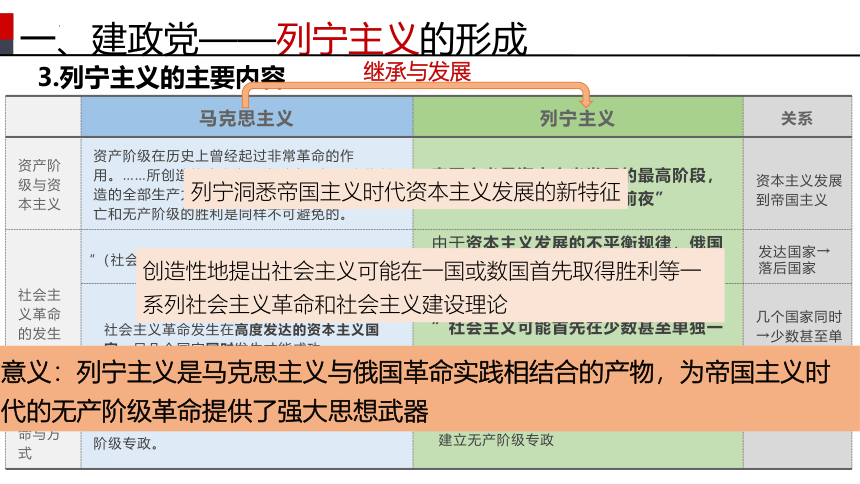

3.列宁主义的主要内容

马克思主义 列宁主义 关系

资产阶级与资本主义 资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用。……所创造的生产力,比过去一切是当代创造的全部生产力还要多,还要大。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

社会主义革命的发生

历史使命与方式 工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

“(社会主义)应该首先在欧洲发达的国家实现。“

由于资本主义发展的不平衡规律,俄国是”帝国主义链条中最薄弱的一环“

帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级社会革命的前夜”

资本主义发展到帝国主义

发达国家→落后国家

几个国家同时

→少数甚至单独一个国家成功

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

”社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利“

社会主义革命发生在高度发达的资本主义国家,且几个国家同时发生才能成功。

继承与发展

列宁洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征

创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论

意义:列宁主义是马克思主义与俄国革命实践相结合的产物,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器

二、十月革命的胜利——1.背景(历史条件)

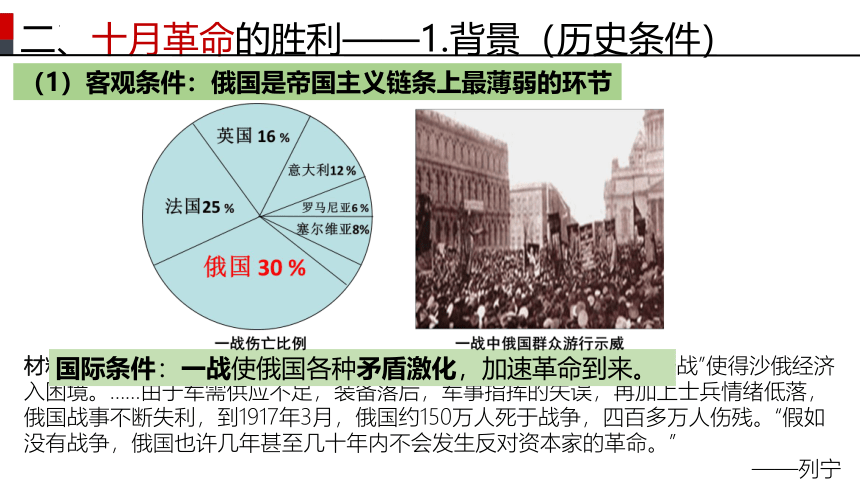

材料三:沙皇俄国本来就是帝国主义列强中经济落后的国家,参加“一战”使得沙俄经济入困境。……由于军需供应不足,装备落后,军事指挥的失误,再加上士兵情绪低落,俄国战事不断失利,到1917年3月,俄国约150万人死于战争,四百多万人伤残。“假如没有战争,俄国也许几年甚至几十年内不会发生反对资本家的革命。”

——列宁

(1)客观条件:俄国是帝国主义链条上最薄弱的环节

国际条件:一战使俄国各种矛盾激化,加速革命到来。

二、十月革命的胜利——1.背景(历史条件)

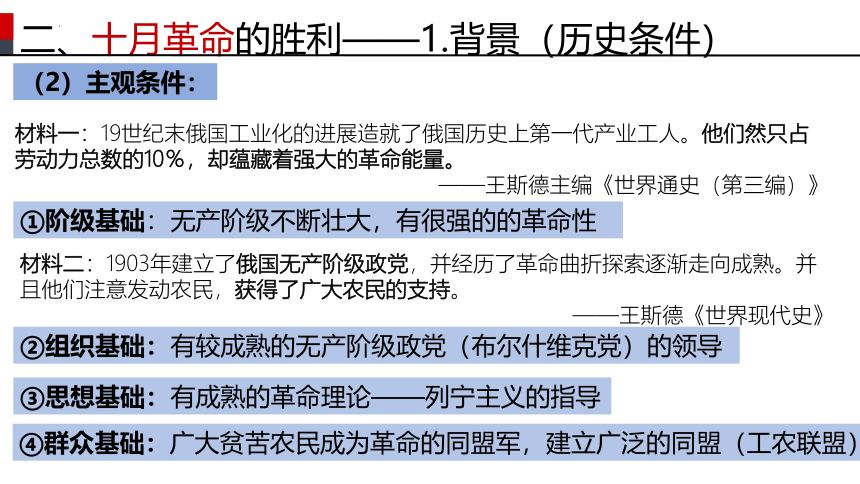

(2)主观条件:

材料一:19世纪末俄国工业化的进展造就了俄国历史上第一代产业工人。他们然只占劳动力总数的10%,却蕴藏着强大的革命能量。

——王斯德主编《世界通史(第三编)》

①阶级基础:无产阶级不断壮大,有很强的的革命性

②组织基础:有较成熟的无产阶级政党(布尔什维克党)的领导

③思想基础:有成熟的革命理论——列宁主义的指导

④群众基础:广大贫苦农民成为革命的同盟军,建立广泛的同盟(工农联盟)

材料二:1903年建立了俄国无产阶级政党,并经历了革命曲折探索逐渐走向成熟。并且他们注意发动农民,获得了广大农民的支持。

——王斯德《世界现代史》

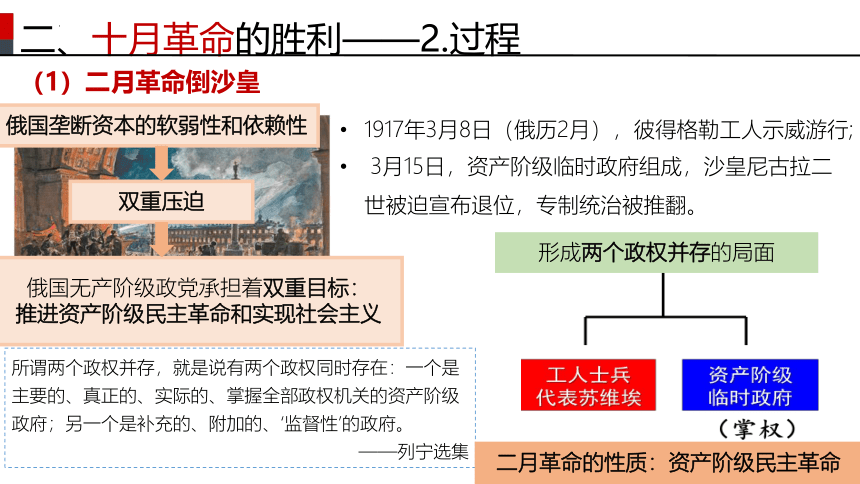

二、十月革命的胜利——2.过程

1917年3月8日(俄历2月),彼得格勒工人示威游行;

3月15日,资产阶级临时政府组成,沙皇尼古拉二世被迫宣布退位,专制统治被推翻。

所谓两个政权并存,就是说有两个政权同时存在:一个是主要的、真正的、实际的、掌握全部政权机关的资产阶级政府;另一个是补充的、附加的、‘监督性’的政府。

——列宁选集

(1)二月革命倒沙皇

俄国无产阶级政党承担着双重目标:

推进资产阶级民主革命和实现社会主义

俄国垄断资本的软弱性和依赖性

双重压迫

形成两个政权并存的局面

二月革命的性质:资产阶级民主革命

二、十月革命的胜利——2.过程

(2)四月提纲指方向

列宁回到彼得格勒

1917年4月,列宁回到彼得格勒并在布尔什维克会议上发表演说——《四月提纲》

临时政府……从一开始就拒绝考虑绝大多数俄国人所需要的两样东西——和平和土地,同样,政府也不愿结束战争。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

提出“全部政权归苏维埃”的口号

和平发展策略

提出俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略和策略

二、十月革命的胜利——2.过程

(3)十月革命现曙光

1917年10月,布尔什维克党中央会议通过了列宁提出的关于近期举行古装起义的决议,并成立了公开领导起义的机构——军事革命委员会

1917年11月6日,彼得格勒武装起义开始

1917年11月7日(俄历10月25日),革命武装占领临时政府所在地冬宫

1917年11月8日,全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会宣布推翻临时政府,成立布尔什维克党领导的苏维埃政权,列宁被选为人民委员会主席

标志着苏维埃政权的正式建立

宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生

对俄国来说,十月革命是一个句号

结束了剥削阶级在俄国的统治

建立了世界上第一个无产阶级专政国家

开启了俄国的现代化强国进程

材料三:俄国经济实力变化

材料一:十月革命使经济文化不发达的俄国,在短时间内摆脱了封建残余的束缚和剥削阶级的统治;建立了新型的无产阶级专政,开辟出社会主义发展的道路。

——岳麓书社第20课《俄国十月社会主义》

材料二:1937年,苏联工业产量超过德、英、法,成为欧洲第一,世界第二。苏联仅用几十年时间走完了西方国家上百年才能走完的工业化过程,开创了一种不同于资本主义现代化的社会主义现代化新模式,开辟出一条社会主义发展的道路。

——《大国崛起》

对俄国

发展了马克思主义,实现了社会主义从理想到现实是为大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

对世界来说,十月革命是一个感叹号

材料一: “十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了中国的也帮助了全世界的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”

——毛泽东《论人民民主专政》

材料二:十月革命产生了一种具有“世界性影响的新的思想意识”,还“深刻影响了战后数十年世界历史模式”。俄国不再是西欧资本主义的仿效者,而是世界历史的引领者。

——斯塔夫里阿诺斯

推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

对世界

打击了帝国主义对世界的统治。开创了世界历史的新纪元,资本主义和社会主义两种社会制度并存和竞争的局面,成为世界历史的重要内容

1.战时共产主义政策(非常时期的非常政策)

同志们,炮火包围着我们,

凶猛的野兽齐向我们猛扑。

祖国的土地上盘踞着暴徒,

我们的命运注定只有两种:

不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

——苏俄革命诗人杰米扬.别德内依

国内叛军

外国干涉军

内忧:国内反革命叛乱

苏俄内战(1918-1922):丧失领土、缺少粮食、经济极端困难

外患:外国干涉军的联合进攻

苏俄面临内忧外患

1918年,苏俄实施战时共产主义政策

(1)背景(非常时期)

主要内容

农业 余粮收集制

工业 所有企业收归国有;实行高度集中的管理

商业 取消自由贸易,由国家垄断

分配 实行实物配给制

劳动 义务劳动制(强制劳动)

1.战时共产主义政策(非常时期的非常政策)

(2)内容:

1.战时共产主义政策(非常时期的非常政策)

(3)影响:

积极:将有限力量集中起来,保证战争的胜利,巩固新生政权

消极:以牺牲农民利益为代价,严重挫伤坏了农民的积极性。束缚了农村生产力的发展,不是向社会主义过渡的正确途径。

2.新经济政策——影响

(1)经济上,调动了人民的生产积极性,促进了国民经济的恢复和发展;

(2)政治上,巩固了工农联盟,克服了国内的政治危机,有效地巩固了苏维埃政权;

(3)找到了适合俄国国情的经济恢复之路,为国际共产主义运动提供了宝贵的经验,发展了马克思主义理论,是列宁对俄国社会主义建设进行的一次有益探索。

1922年底,苏维埃社会主义共和国联盟成立,简称“苏联”。最初只有4个加盟共和国,到1940年最终形成了由15个加盟共和国组成的领土面积世界第一的大国。

苏联的成立与发展

苏联地图(1940年)

1924年列宁逝世,苏联社会主义建设的接力棒交到了斯大林手中。

斯大林说:没有重工业,就不会有一切现代化国防武器,只要谁高兴,谁就可以蹂躏我们。

——《世界历史》

(1)工业:社会主义工业化——优先发展重工业

斯大林认为:个体农民不能生产出更多的粮食,新经济政策时期产生了富农囤积粮食、投机倒把的问题,因此,必须实行农业集体化,改变农村所有制形式。

——《世界历史》

(2)农业:农业集体化(集体农庄)

斯大林认为:社会主义只能实行计划经济,社会主义所有制越公就越优越。

——《世界历史》

(3)经济体制:实行单一的公有制

3.斯大林模式(苏联模式)——内容

①积极作用:较短时间内实现工业化,奠定了强大国家的基础,与西方国家的经济大危机形成鲜明对比;

开创了计划经济体制和新型工业化模式;

为取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

人类社会自此有了两种现代化途径,即以英国为代表的资本主义现代化途径和以斯大林模式为代表的社会主义现代化途径。前者走的是轻工业先行,通过市场调节经济生活的道路,……后者走的是重工业先行的道路,中央政府通过强有力的计划手段对包括经济活动在内的全部社会生活进行全面干预。

——沈宗武所著《斯大林模式的现代省思 》

1941年,希特勒发动袭击后,苏联只用了8天时间就征集了530万人入伍,仅用4个月就建立了强大的军事工业基地。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

3.斯大林模式(苏联模式)——影响

时 间 粮食人均产量(公斤) 肉类人均产量(公斤)

1928—1929 470 35

1930—1932 460 20--25

1933—1937 440 -- 450 15--20

1938—1940 420 -- 430 25

②消极作用:

农业、轻工业、重工业发展不平衡,人民生活水平提高缓慢;

牺牲农民利益,农民生产积极性受挫,农业生产长期停滞不前;

指令性计划压抑了地方和企业的积极性,经济发展失去活力,体制日益僵化。

1936年苏联政府从一个地区收购稞麦,每千克付给农民13卢布,而政府出售给面粉厂时,则作价93卢布。

——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践 》

在列宁格勒生产一粒纽扣售价1卢布,那么700公里外莫斯科的价格也是1卢布,而万里之外的海参崴仍然是1卢布。

──摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

3.斯大林模式(苏联模式)——影响

第15课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

一、建政党——列宁主义的形成

1.列宁主义诞生的背景

进入20世纪后,工业集中的过程加快了。1910年,53.4%的工人集中在拥有500人以上的大企业中,而美国同类企业所有的工人比重只占33%......到第一次世界大战前夕,垄断资本在俄国国民经济中已占统治地位。

——赵晓雷《外国经济史》

马克思主义在俄国得到了传播。……从70年代起,他们就经常在俄国的大小工厂中自发地举行罢工和骚动。……一部分成员在对俄国革命的道路进行重新思考后最终转向马克思主义。俄国第一位传播马克思主义的思想家是普列汉诺夫。1883年,他在日内瓦创办了“劳动解放社”从事马克思主义宣传和筹备俄国工人党的组建工作。

——王仰正等编著 《俄罗斯社会与文化问答》

(1)19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展,进入帝国主义阶段

(2)工业的发展造就俄国第一代产业工人,工人阶级处在沙皇专制和资本主义的双重压迫下

(3)马克思主义的的传播,无产阶级运动的展开

列 宁

(1870—1924)

一、建政党——列宁主义的形成

2.列宁主义形成的过程

列宁组织“工人阶级解放斗争协会”

1895

流亡海外的列宁创办了《火星报》,为建立新型的无产阶级政党作了思想上和组织上的准备

1900

1903

俄国社会民主工党第二次代表大会

1898

俄国社会民主共党宣告成立

指导思想:“布尔什维克主义”(列宁主义)

布尔什维克:多少派

拥护者

标志着列宁主义的形成

标志着布尔什维克党的建立

一、建政党——列宁主义的形成

3.列宁主义的主要内容

马克思主义 列宁主义 关系

资产阶级与资本主义 资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用。……所创造的生产力,比过去一切是当代创造的全部生产力还要多,还要大。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

社会主义革命的发生

历史使命与方式 工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

“(社会主义)应该首先在欧洲发达的国家实现。“

由于资本主义发展的不平衡规律,俄国是”帝国主义链条中最薄弱的一环“

帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级社会革命的前夜”

资本主义发展到帝国主义

发达国家→落后国家

几个国家同时

→少数甚至单独一个国家成功

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

”社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利“

社会主义革命发生在高度发达的资本主义国家,且几个国家同时发生才能成功。

继承与发展

列宁洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征

创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论

意义:列宁主义是马克思主义与俄国革命实践相结合的产物,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器

二、十月革命的胜利——1.背景(历史条件)

材料三:沙皇俄国本来就是帝国主义列强中经济落后的国家,参加“一战”使得沙俄经济入困境。……由于军需供应不足,装备落后,军事指挥的失误,再加上士兵情绪低落,俄国战事不断失利,到1917年3月,俄国约150万人死于战争,四百多万人伤残。“假如没有战争,俄国也许几年甚至几十年内不会发生反对资本家的革命。”

——列宁

(1)客观条件:俄国是帝国主义链条上最薄弱的环节

国际条件:一战使俄国各种矛盾激化,加速革命到来。

二、十月革命的胜利——1.背景(历史条件)

(2)主观条件:

材料一:19世纪末俄国工业化的进展造就了俄国历史上第一代产业工人。他们然只占劳动力总数的10%,却蕴藏着强大的革命能量。

——王斯德主编《世界通史(第三编)》

①阶级基础:无产阶级不断壮大,有很强的的革命性

②组织基础:有较成熟的无产阶级政党(布尔什维克党)的领导

③思想基础:有成熟的革命理论——列宁主义的指导

④群众基础:广大贫苦农民成为革命的同盟军,建立广泛的同盟(工农联盟)

材料二:1903年建立了俄国无产阶级政党,并经历了革命曲折探索逐渐走向成熟。并且他们注意发动农民,获得了广大农民的支持。

——王斯德《世界现代史》

二、十月革命的胜利——2.过程

1917年3月8日(俄历2月),彼得格勒工人示威游行;

3月15日,资产阶级临时政府组成,沙皇尼古拉二世被迫宣布退位,专制统治被推翻。

所谓两个政权并存,就是说有两个政权同时存在:一个是主要的、真正的、实际的、掌握全部政权机关的资产阶级政府;另一个是补充的、附加的、‘监督性’的政府。

——列宁选集

(1)二月革命倒沙皇

俄国无产阶级政党承担着双重目标:

推进资产阶级民主革命和实现社会主义

俄国垄断资本的软弱性和依赖性

双重压迫

形成两个政权并存的局面

二月革命的性质:资产阶级民主革命

二、十月革命的胜利——2.过程

(2)四月提纲指方向

列宁回到彼得格勒

1917年4月,列宁回到彼得格勒并在布尔什维克会议上发表演说——《四月提纲》

临时政府……从一开始就拒绝考虑绝大多数俄国人所需要的两样东西——和平和土地,同样,政府也不愿结束战争。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

提出“全部政权归苏维埃”的口号

和平发展策略

提出俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略和策略

二、十月革命的胜利——2.过程

(3)十月革命现曙光

1917年10月,布尔什维克党中央会议通过了列宁提出的关于近期举行古装起义的决议,并成立了公开领导起义的机构——军事革命委员会

1917年11月6日,彼得格勒武装起义开始

1917年11月7日(俄历10月25日),革命武装占领临时政府所在地冬宫

1917年11月8日,全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会宣布推翻临时政府,成立布尔什维克党领导的苏维埃政权,列宁被选为人民委员会主席

标志着苏维埃政权的正式建立

宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生

对俄国来说,十月革命是一个句号

结束了剥削阶级在俄国的统治

建立了世界上第一个无产阶级专政国家

开启了俄国的现代化强国进程

材料三:俄国经济实力变化

材料一:十月革命使经济文化不发达的俄国,在短时间内摆脱了封建残余的束缚和剥削阶级的统治;建立了新型的无产阶级专政,开辟出社会主义发展的道路。

——岳麓书社第20课《俄国十月社会主义》

材料二:1937年,苏联工业产量超过德、英、法,成为欧洲第一,世界第二。苏联仅用几十年时间走完了西方国家上百年才能走完的工业化过程,开创了一种不同于资本主义现代化的社会主义现代化新模式,开辟出一条社会主义发展的道路。

——《大国崛起》

对俄国

发展了马克思主义,实现了社会主义从理想到现实是为大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

对世界来说,十月革命是一个感叹号

材料一: “十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了中国的也帮助了全世界的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”

——毛泽东《论人民民主专政》

材料二:十月革命产生了一种具有“世界性影响的新的思想意识”,还“深刻影响了战后数十年世界历史模式”。俄国不再是西欧资本主义的仿效者,而是世界历史的引领者。

——斯塔夫里阿诺斯

推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

对世界

打击了帝国主义对世界的统治。开创了世界历史的新纪元,资本主义和社会主义两种社会制度并存和竞争的局面,成为世界历史的重要内容

1.战时共产主义政策(非常时期的非常政策)

同志们,炮火包围着我们,

凶猛的野兽齐向我们猛扑。

祖国的土地上盘踞着暴徒,

我们的命运注定只有两种:

不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

——苏俄革命诗人杰米扬.别德内依

国内叛军

外国干涉军

内忧:国内反革命叛乱

苏俄内战(1918-1922):丧失领土、缺少粮食、经济极端困难

外患:外国干涉军的联合进攻

苏俄面临内忧外患

1918年,苏俄实施战时共产主义政策

(1)背景(非常时期)

主要内容

农业 余粮收集制

工业 所有企业收归国有;实行高度集中的管理

商业 取消自由贸易,由国家垄断

分配 实行实物配给制

劳动 义务劳动制(强制劳动)

1.战时共产主义政策(非常时期的非常政策)

(2)内容:

1.战时共产主义政策(非常时期的非常政策)

(3)影响:

积极:将有限力量集中起来,保证战争的胜利,巩固新生政权

消极:以牺牲农民利益为代价,严重挫伤坏了农民的积极性。束缚了农村生产力的发展,不是向社会主义过渡的正确途径。

2.新经济政策——影响

(1)经济上,调动了人民的生产积极性,促进了国民经济的恢复和发展;

(2)政治上,巩固了工农联盟,克服了国内的政治危机,有效地巩固了苏维埃政权;

(3)找到了适合俄国国情的经济恢复之路,为国际共产主义运动提供了宝贵的经验,发展了马克思主义理论,是列宁对俄国社会主义建设进行的一次有益探索。

1922年底,苏维埃社会主义共和国联盟成立,简称“苏联”。最初只有4个加盟共和国,到1940年最终形成了由15个加盟共和国组成的领土面积世界第一的大国。

苏联的成立与发展

苏联地图(1940年)

1924年列宁逝世,苏联社会主义建设的接力棒交到了斯大林手中。

斯大林说:没有重工业,就不会有一切现代化国防武器,只要谁高兴,谁就可以蹂躏我们。

——《世界历史》

(1)工业:社会主义工业化——优先发展重工业

斯大林认为:个体农民不能生产出更多的粮食,新经济政策时期产生了富农囤积粮食、投机倒把的问题,因此,必须实行农业集体化,改变农村所有制形式。

——《世界历史》

(2)农业:农业集体化(集体农庄)

斯大林认为:社会主义只能实行计划经济,社会主义所有制越公就越优越。

——《世界历史》

(3)经济体制:实行单一的公有制

3.斯大林模式(苏联模式)——内容

①积极作用:较短时间内实现工业化,奠定了强大国家的基础,与西方国家的经济大危机形成鲜明对比;

开创了计划经济体制和新型工业化模式;

为取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

人类社会自此有了两种现代化途径,即以英国为代表的资本主义现代化途径和以斯大林模式为代表的社会主义现代化途径。前者走的是轻工业先行,通过市场调节经济生活的道路,……后者走的是重工业先行的道路,中央政府通过强有力的计划手段对包括经济活动在内的全部社会生活进行全面干预。

——沈宗武所著《斯大林模式的现代省思 》

1941年,希特勒发动袭击后,苏联只用了8天时间就征集了530万人入伍,仅用4个月就建立了强大的军事工业基地。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

3.斯大林模式(苏联模式)——影响

时 间 粮食人均产量(公斤) 肉类人均产量(公斤)

1928—1929 470 35

1930—1932 460 20--25

1933—1937 440 -- 450 15--20

1938—1940 420 -- 430 25

②消极作用:

农业、轻工业、重工业发展不平衡,人民生活水平提高缓慢;

牺牲农民利益,农民生产积极性受挫,农业生产长期停滞不前;

指令性计划压抑了地方和企业的积极性,经济发展失去活力,体制日益僵化。

1936年苏联政府从一个地区收购稞麦,每千克付给农民13卢布,而政府出售给面粉厂时,则作价93卢布。

——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践 》

在列宁格勒生产一粒纽扣售价1卢布,那么700公里外莫斯科的价格也是1卢布,而万里之外的海参崴仍然是1卢布。

──摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

3.斯大林模式(苏联模式)——影响

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体