中华民族的抗日战争

图片预览

文档简介

课件29张PPT。第十讲 中华民族的抗日战争(上):1937-1943一、抗战初期的中共

二、防御阶段的国际环境

三、抗战中期的国共冲突

四、国共思想意识领域的斗争

五、百团大战

六、困难与变革

七、中国国际地位的提升一、抗战初期的中共 1、对国民党的态度中共是否应恪守国民党为它划定的种种界限?

中共应在何种程度上遵从国民党这个名义上的领导的指示?统一战线的焦点问题一、抗战初期的中共 1、对国民党的态度早期:十分强硬并富于进攻性

坚持独立自主:使共产党在可能的情况下在实际上独立于国民党

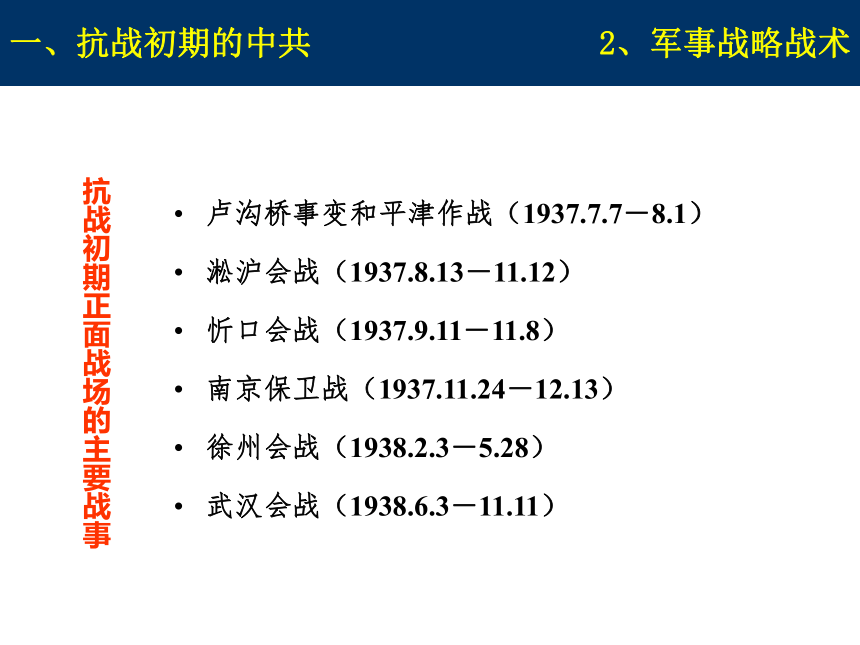

“先斩后奏”、“斩而不奏”、“不斩不奏”毛泽东的立场一、抗战初期的中共 2、军事战略战术卢沟桥事变和平津作战(1937.7.7-8.1)

淞沪会战(1937.8.13-11.12)

忻口会战(1937.9.11-11.8)

南京保卫战(1937.11.24-12.13)

徐州会战(1938.2.3-5.28)

武汉会战(1938.6.3-11.11)抗战初期正面战场的主要战事一、抗战初期的中共 2、军事战略战术八路军:115师(晋察冀——1938平原、山东)、120师(晋西北)、129师(晋东南),分别由林彪、贺龙、刘伯承任师长

新四军:华中敌后

抗战期间,中共及其军队得到了迅速壮大。尤其是在1940年以前的三年中,军队规模扩大了5倍,党员人数增长了20倍中共掌握的军事力量一、抗战初期的中共 2、军事战略战术国民党的建议:由国民政府委派八路军的参谋军官;共产党和非共产党武装在国民党指定的战区内协同作战

王明、朱德、彭德怀:赞成,意图削弱共产党对游击战争的倚重,以便实施大兵团作战和传统战术

毛泽东等:反对。党内在军队改编上的分歧一、抗战初期的中共 2、军事战略战术预见到这场持久战将分为三个阶段:对日战略防御、长期相持、战略反攻,赢得最后胜利

中共的发展战略:既要向非敌占区扩张,又要向敌占区或敌后伸展,消耗敌人的力量毛泽东对抗战战局的战略分析一、抗战初期的中共 3、党内的领导权问题长征途中的争论:领导权、军权和长征目的地

1936年10月到达陕北后任陕甘宁边区政府副主席

1938年春叛逃到武汉张国焘叛逃一、抗战初期的中共 3、党内的领导权问题王明的战略构想在两个基本问题上与毛泽东冲突:共产党与国民党和中央政府的关系;依靠工人、知识分子、学生和一部分资产阶级进行城市革命,还是要依靠农民进行农村革命

王明的影响在1938年日渐式微,10-11月的六届六中全会标志着王明的实质垮台和毛泽东的领导权的进一步稳固。1940年以后,王明就被人们遗忘了王明的统战思想及其失败一、抗战初期的中共 3、党内的领导权问题政治上:过分强调统一战线中的联合,影响独立自主原则的贯彻

军事上:对党领导的游击战争的作用认识不足,不重视开展敌后根据地的斗争

组织上:不尊重、不服从以毛泽东为核心的中央领导

——《中国共产党历史》第一卷王明的右倾观点二、防御阶段的国际环境 1、英国英国在中国有着巨额的投资,但其战略重点在欧洲。德、意在欧洲的扩张,使其根本无力对远东局势进行干涉

对日本全面侵华战争持观望态度,并力避和日本在远东的敌对行为。只要求双方“克制”,并进行“调解”,不敢制裁日本

1938年5月与日本非法签订关于中国海关的协定二、防御阶段的国际环境 2、法国对中日战争持中立态度

军火问题:1937年10月法国内阁会议决定禁止通过印度支那运送军用物资到中国,中国极为不满二、防御阶段的国际环境 3、美国长期奉行“门户开放”、“机会均等”的对华政策。尽管对日本侵略表示不满,但未能采取制裁措施

随着战争的扩大,美国在远东的利益受到损害和威胁趋于严重,美国政府也逐步认识到中国抗战在世界上的战略地位,增强了帮助中国的抗战信心

1938年7月宣布实行“道义禁运”二、防御阶段的国际环境 4、德国德国是日本的法西斯盟友,但抗战初期中德关系较为密切,有较多的经济和军事合作

抗战全面爆发后,德国声称保持中立态度,但继续维持着对华军火供应,德国驻华军事顾问也参与了对日作战的指挥,对中日进行(陶德曼)“调停”

德国对华政策的调整:1938年以后,德国相继宣布承认“满洲国”、撤离在华军事顾问、禁止军事物资输入中国,但中德间仍有相当数量的易货贸易,大量的德国军火通过苏联、印度支那、缅甸运入中国二、防御阶段的国际环境 5、苏联中国抗战的主要支持者。侵华战争也是对苏联的重大威胁,中苏关系开始改善

1937年8月签订《中苏互不侵犯条约》,中国通过条约从苏联得到政治上的支持,且得到了大量军事和技术援助

1937-1940年,苏联给予中国的军火贷款4.5亿美元;还先后派遣3000多名军事顾问、军事工程技术人员和2000多名志愿飞行员来华三、抗战中期的国共冲突 1、第一次反共高潮1939年12月-1940年3月的第一次反共高潮:冲突多发生在华北根据地之中或周围

从战略角度上看,这次“高潮”是由国民党策划的,意在限制中共在指定地区之外的擅自扩张并恢复它在根据地和日占区中的影响

毛泽东的反挑衅政策:有理、有利、有节三、抗战中期的国共冲突 2、皖南事变1940年10月初苏中黄桥镇之战

1941年1月皖南茂林之战,被称作是第二次“反共高潮”

“国共第二次统一战线实际上已经搁浅”?第一,在中共看来,统一战线是一个可以灵活运用的战略,它的适用范围包括中国各种政治、军事和社会势力,从中央政府一直到偏远村落;第二,统一战线战略贯穿于战争始终的基本宗旨是阻止国民党与日本人实现和平 四、国共两党思想意识领域内的斗争国共在国家政策、意识形态和领导权上的斗争

1939年底、1940年初,毛泽东“新民主主义理论” 的发表,回答了两个主题:

第一,为什么本应由资产阶级领导的中国资产阶级民主革命必须要由无产阶级来领导?

第二,无产阶级的先锋队中国共产党究竟怎样来领导中国的民主革命?

新民主主义理论是毛泽东一生理论创造的高峰五、百团大战 1、概况 为粉碎日军的强化治安运动 ,1940年8月20日八路军对日军发起了战争中最大规模的攻势

第一阶段(8.20-9.10) :出动22个团(约4万人),对华北的运输系统进行打击

第二阶段(9.22-10.5) :投入104或105个团,打击日军在拉锯区建立的碉堡和其他据点

第三阶段(10.6-12.5) :10月初开始,反破袭战 五、百团大战 2、动机问题 是谁、出于何种原因批准和策划了百团大战——至今尚不甚清楚。中共一些领导,尤其是毛泽东,也许本来就持一种否定态度

“宏观战略动机”不存在

彭德怀及其同事的可能动机:以此来遏止蒋介石和重庆方面的投降趋势 ;回应利用战争来扩张自己的影响的指责;抵销新四军在华中对国民党展开的攻势所造成的影响 六、困难与变革 1、国统区面临的困难局势太平洋战争爆发前后,大后方和中共领导的敌后根据地都遇到了严重的经济困难

战争的消耗、日军的封锁、破坏和掠夺,以及自然灾害所造成的损失,都非以往中外战争可比

国统区有些官僚和商人,利用抗战建国的招牌,从事投机活动,囤积居奇,大发国难财六、困难与变革 1、国统区面临的困难局势1941年开始的灾难性通货膨胀

原因:

货币发行量大增;

非货币因素:商品短缺和货币信誉下降

在华美军的支出:中国为其支出的数额相当于新增货币的53%六、困难与变革 2、国民政府的新举措增加粮食生产:1940年开始采取一些得力措施以增加粮食生产,设立粮食增产委员会,从事改良品种、耕作方法、扩大种植面积

田赋征实与收归中央:1940年先从福建试办在推广全国。1941年裁撤全国粮食管理局,特设粮食部。1941年田赋收归中央

实行经济统制政策:1941年3月国民党五届八中全会上决定对农矿产品实行统购统销六、困难与变革 3、中共面临的困难局势华北各根据地,共产党控制的人口从4 400万人锐减到2 500万人,八路军从40万减到30万。1942年,90%的平原根据地变成了游击区或敌占区。

百团大战收复的26座县城又全部沦入敌手

1940年和1941年的农业歉收 六、困难与变革 4、中共争取生存的举措经济政策:新的纳税方式、开展生产运动

意识形态和政治领域开展“整风运动”:该运动于1942年2月1日正式开始,从未正式宣告结束,但中共在1944年下半年显然认为其主要目标已经达到。运动自始至终是在党内开展的

解决政治和组织上的问题

巩固统一战线

实行“三三制”:始于 1940年春七、中国国际地位的提升 1、中国战区的设立1941年12月太平洋战争爆发后,中国政府对日宣战,并宣告与德、意处于战争地位

1942年1月:世界反法西斯同盟正式形成

1941年12月:罗斯福电告蒋介石,同意设立中国战区,并把越南和泰国也包括在内,由蒋担任最高统帅,史迪威为蒋的参谋长和中缅印战区美军指挥官

1942年1月:中国战区正式组成。中国战场与世界反法西斯战场融为一体七、中国国际地位的提升 2、开罗会议1943年11月22-26日。讨论今后对日作战和战后如何处置日本等重大问题

《开罗宣言》明确承认被日侵占的东北、台湾、澎湖都是中国固有领土,公开赋予中国完全收复国家领土完整的正当权利

开罗会议进一步突出了中国作为世界四强之一的大国地位七、中国国际地位的提升 3、美英废止在华特权1939年1月由英国首先提出,后又于1940年7月、1941年6月两次提出。

1942年10月9日:美英两国政府同时分别通知中国,宣布自动取消在华领事裁判权及有关特权

1943年1月:“中美平等新约”、“中英平等新约”先后在华盛顿、重庆签字

其他有关国家亦陆续与中国签订了新约。原外国列强强迫中国政府签订的一切不平等条约的废除,又一次突出了中国在反轴心国联合战线中的重要地位和作用,对中国军民抗战以极大鼓舞七、中国国际地位的提升 4、中国与联合国的创立1943年10月30日,中、美、苏、英在莫斯科签署《关于普遍安全宣言》。该宣言提出战后建立一个普遍性的国际组织,维护国际和平和安全。在随后的会议上,中国成为联合国的创始国和联合国安全理事会五个常任理事国之一,从而奠定了中国在国际上的政治大国地位。

二、防御阶段的国际环境

三、抗战中期的国共冲突

四、国共思想意识领域的斗争

五、百团大战

六、困难与变革

七、中国国际地位的提升一、抗战初期的中共 1、对国民党的态度中共是否应恪守国民党为它划定的种种界限?

中共应在何种程度上遵从国民党这个名义上的领导的指示?统一战线的焦点问题一、抗战初期的中共 1、对国民党的态度早期:十分强硬并富于进攻性

坚持独立自主:使共产党在可能的情况下在实际上独立于国民党

“先斩后奏”、“斩而不奏”、“不斩不奏”毛泽东的立场一、抗战初期的中共 2、军事战略战术卢沟桥事变和平津作战(1937.7.7-8.1)

淞沪会战(1937.8.13-11.12)

忻口会战(1937.9.11-11.8)

南京保卫战(1937.11.24-12.13)

徐州会战(1938.2.3-5.28)

武汉会战(1938.6.3-11.11)抗战初期正面战场的主要战事一、抗战初期的中共 2、军事战略战术八路军:115师(晋察冀——1938平原、山东)、120师(晋西北)、129师(晋东南),分别由林彪、贺龙、刘伯承任师长

新四军:华中敌后

抗战期间,中共及其军队得到了迅速壮大。尤其是在1940年以前的三年中,军队规模扩大了5倍,党员人数增长了20倍中共掌握的军事力量一、抗战初期的中共 2、军事战略战术国民党的建议:由国民政府委派八路军的参谋军官;共产党和非共产党武装在国民党指定的战区内协同作战

王明、朱德、彭德怀:赞成,意图削弱共产党对游击战争的倚重,以便实施大兵团作战和传统战术

毛泽东等:反对。党内在军队改编上的分歧一、抗战初期的中共 2、军事战略战术预见到这场持久战将分为三个阶段:对日战略防御、长期相持、战略反攻,赢得最后胜利

中共的发展战略:既要向非敌占区扩张,又要向敌占区或敌后伸展,消耗敌人的力量毛泽东对抗战战局的战略分析一、抗战初期的中共 3、党内的领导权问题长征途中的争论:领导权、军权和长征目的地

1936年10月到达陕北后任陕甘宁边区政府副主席

1938年春叛逃到武汉张国焘叛逃一、抗战初期的中共 3、党内的领导权问题王明的战略构想在两个基本问题上与毛泽东冲突:共产党与国民党和中央政府的关系;依靠工人、知识分子、学生和一部分资产阶级进行城市革命,还是要依靠农民进行农村革命

王明的影响在1938年日渐式微,10-11月的六届六中全会标志着王明的实质垮台和毛泽东的领导权的进一步稳固。1940年以后,王明就被人们遗忘了王明的统战思想及其失败一、抗战初期的中共 3、党内的领导权问题政治上:过分强调统一战线中的联合,影响独立自主原则的贯彻

军事上:对党领导的游击战争的作用认识不足,不重视开展敌后根据地的斗争

组织上:不尊重、不服从以毛泽东为核心的中央领导

——《中国共产党历史》第一卷王明的右倾观点二、防御阶段的国际环境 1、英国英国在中国有着巨额的投资,但其战略重点在欧洲。德、意在欧洲的扩张,使其根本无力对远东局势进行干涉

对日本全面侵华战争持观望态度,并力避和日本在远东的敌对行为。只要求双方“克制”,并进行“调解”,不敢制裁日本

1938年5月与日本非法签订关于中国海关的协定二、防御阶段的国际环境 2、法国对中日战争持中立态度

军火问题:1937年10月法国内阁会议决定禁止通过印度支那运送军用物资到中国,中国极为不满二、防御阶段的国际环境 3、美国长期奉行“门户开放”、“机会均等”的对华政策。尽管对日本侵略表示不满,但未能采取制裁措施

随着战争的扩大,美国在远东的利益受到损害和威胁趋于严重,美国政府也逐步认识到中国抗战在世界上的战略地位,增强了帮助中国的抗战信心

1938年7月宣布实行“道义禁运”二、防御阶段的国际环境 4、德国德国是日本的法西斯盟友,但抗战初期中德关系较为密切,有较多的经济和军事合作

抗战全面爆发后,德国声称保持中立态度,但继续维持着对华军火供应,德国驻华军事顾问也参与了对日作战的指挥,对中日进行(陶德曼)“调停”

德国对华政策的调整:1938年以后,德国相继宣布承认“满洲国”、撤离在华军事顾问、禁止军事物资输入中国,但中德间仍有相当数量的易货贸易,大量的德国军火通过苏联、印度支那、缅甸运入中国二、防御阶段的国际环境 5、苏联中国抗战的主要支持者。侵华战争也是对苏联的重大威胁,中苏关系开始改善

1937年8月签订《中苏互不侵犯条约》,中国通过条约从苏联得到政治上的支持,且得到了大量军事和技术援助

1937-1940年,苏联给予中国的军火贷款4.5亿美元;还先后派遣3000多名军事顾问、军事工程技术人员和2000多名志愿飞行员来华三、抗战中期的国共冲突 1、第一次反共高潮1939年12月-1940年3月的第一次反共高潮:冲突多发生在华北根据地之中或周围

从战略角度上看,这次“高潮”是由国民党策划的,意在限制中共在指定地区之外的擅自扩张并恢复它在根据地和日占区中的影响

毛泽东的反挑衅政策:有理、有利、有节三、抗战中期的国共冲突 2、皖南事变1940年10月初苏中黄桥镇之战

1941年1月皖南茂林之战,被称作是第二次“反共高潮”

“国共第二次统一战线实际上已经搁浅”?第一,在中共看来,统一战线是一个可以灵活运用的战略,它的适用范围包括中国各种政治、军事和社会势力,从中央政府一直到偏远村落;第二,统一战线战略贯穿于战争始终的基本宗旨是阻止国民党与日本人实现和平 四、国共两党思想意识领域内的斗争国共在国家政策、意识形态和领导权上的斗争

1939年底、1940年初,毛泽东“新民主主义理论” 的发表,回答了两个主题:

第一,为什么本应由资产阶级领导的中国资产阶级民主革命必须要由无产阶级来领导?

第二,无产阶级的先锋队中国共产党究竟怎样来领导中国的民主革命?

新民主主义理论是毛泽东一生理论创造的高峰五、百团大战 1、概况 为粉碎日军的强化治安运动 ,1940年8月20日八路军对日军发起了战争中最大规模的攻势

第一阶段(8.20-9.10) :出动22个团(约4万人),对华北的运输系统进行打击

第二阶段(9.22-10.5) :投入104或105个团,打击日军在拉锯区建立的碉堡和其他据点

第三阶段(10.6-12.5) :10月初开始,反破袭战 五、百团大战 2、动机问题 是谁、出于何种原因批准和策划了百团大战——至今尚不甚清楚。中共一些领导,尤其是毛泽东,也许本来就持一种否定态度

“宏观战略动机”不存在

彭德怀及其同事的可能动机:以此来遏止蒋介石和重庆方面的投降趋势 ;回应利用战争来扩张自己的影响的指责;抵销新四军在华中对国民党展开的攻势所造成的影响 六、困难与变革 1、国统区面临的困难局势太平洋战争爆发前后,大后方和中共领导的敌后根据地都遇到了严重的经济困难

战争的消耗、日军的封锁、破坏和掠夺,以及自然灾害所造成的损失,都非以往中外战争可比

国统区有些官僚和商人,利用抗战建国的招牌,从事投机活动,囤积居奇,大发国难财六、困难与变革 1、国统区面临的困难局势1941年开始的灾难性通货膨胀

原因:

货币发行量大增;

非货币因素:商品短缺和货币信誉下降

在华美军的支出:中国为其支出的数额相当于新增货币的53%六、困难与变革 2、国民政府的新举措增加粮食生产:1940年开始采取一些得力措施以增加粮食生产,设立粮食增产委员会,从事改良品种、耕作方法、扩大种植面积

田赋征实与收归中央:1940年先从福建试办在推广全国。1941年裁撤全国粮食管理局,特设粮食部。1941年田赋收归中央

实行经济统制政策:1941年3月国民党五届八中全会上决定对农矿产品实行统购统销六、困难与变革 3、中共面临的困难局势华北各根据地,共产党控制的人口从4 400万人锐减到2 500万人,八路军从40万减到30万。1942年,90%的平原根据地变成了游击区或敌占区。

百团大战收复的26座县城又全部沦入敌手

1940年和1941年的农业歉收 六、困难与变革 4、中共争取生存的举措经济政策:新的纳税方式、开展生产运动

意识形态和政治领域开展“整风运动”:该运动于1942年2月1日正式开始,从未正式宣告结束,但中共在1944年下半年显然认为其主要目标已经达到。运动自始至终是在党内开展的

解决政治和组织上的问题

巩固统一战线

实行“三三制”:始于 1940年春七、中国国际地位的提升 1、中国战区的设立1941年12月太平洋战争爆发后,中国政府对日宣战,并宣告与德、意处于战争地位

1942年1月:世界反法西斯同盟正式形成

1941年12月:罗斯福电告蒋介石,同意设立中国战区,并把越南和泰国也包括在内,由蒋担任最高统帅,史迪威为蒋的参谋长和中缅印战区美军指挥官

1942年1月:中国战区正式组成。中国战场与世界反法西斯战场融为一体七、中国国际地位的提升 2、开罗会议1943年11月22-26日。讨论今后对日作战和战后如何处置日本等重大问题

《开罗宣言》明确承认被日侵占的东北、台湾、澎湖都是中国固有领土,公开赋予中国完全收复国家领土完整的正当权利

开罗会议进一步突出了中国作为世界四强之一的大国地位七、中国国际地位的提升 3、美英废止在华特权1939年1月由英国首先提出,后又于1940年7月、1941年6月两次提出。

1942年10月9日:美英两国政府同时分别通知中国,宣布自动取消在华领事裁判权及有关特权

1943年1月:“中美平等新约”、“中英平等新约”先后在华盛顿、重庆签字

其他有关国家亦陆续与中国签订了新约。原外国列强强迫中国政府签订的一切不平等条约的废除,又一次突出了中国在反轴心国联合战线中的重要地位和作用,对中国军民抗战以极大鼓舞七、中国国际地位的提升 4、中国与联合国的创立1943年10月30日,中、美、苏、英在莫斯科签署《关于普遍安全宣言》。该宣言提出战后建立一个普遍性的国际组织,维护国际和平和安全。在随后的会议上,中国成为联合国的创始国和联合国安全理事会五个常任理事国之一,从而奠定了中国在国际上的政治大国地位。

同课章节目录

- 第一单元 侵略与反抗

- 1 鸦片战争

- 2 第二次鸦片战争期间列强侵华罪行

- 3 收复新疆

- 4 甲午中日战争

- 5 八国联军侵华战争

- 活动课一 模拟时事报道──侵略与反抗

- 第二单元 近代化的探索

- 6 洋务运动

- 7 戊戌变法

- 8 辛亥革命

- 9 新文化运动

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 10 五四爱国运动和中国共产党的成立

- 11 北伐战争

- 12 星星之火,可以燎原

- 13 红军不怕远征难

- 活动课二 模拟导游──重走长征路

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 14 难忘九一八

- 15 “宁为战死鬼,不作亡国奴”

- 16 血肉筑长城

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 17 内战烽火

- 18 战略大决战

- 第六单元 经济和社会生活

- 19 中国近代民族工业的发展

- 20 社会生活的变化

- 第七单元 科学和社会生活

- 21 科学技术与思想文化(一)

- 22 科学技术与思想文化(二)