2020-2021学年山东省菏泽市定陶区八年级(下)期中生物试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年山东省菏泽市定陶区八年级(下)期中生物试卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 498.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-21 12:13:32 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年山东省菏泽市定陶区八年级(下)期中生物试卷

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共20小题,共20.0分)

原始大气中不含( )

A. 氢气 B. 氧气 C. 硫化氢 D. 二氧化碳

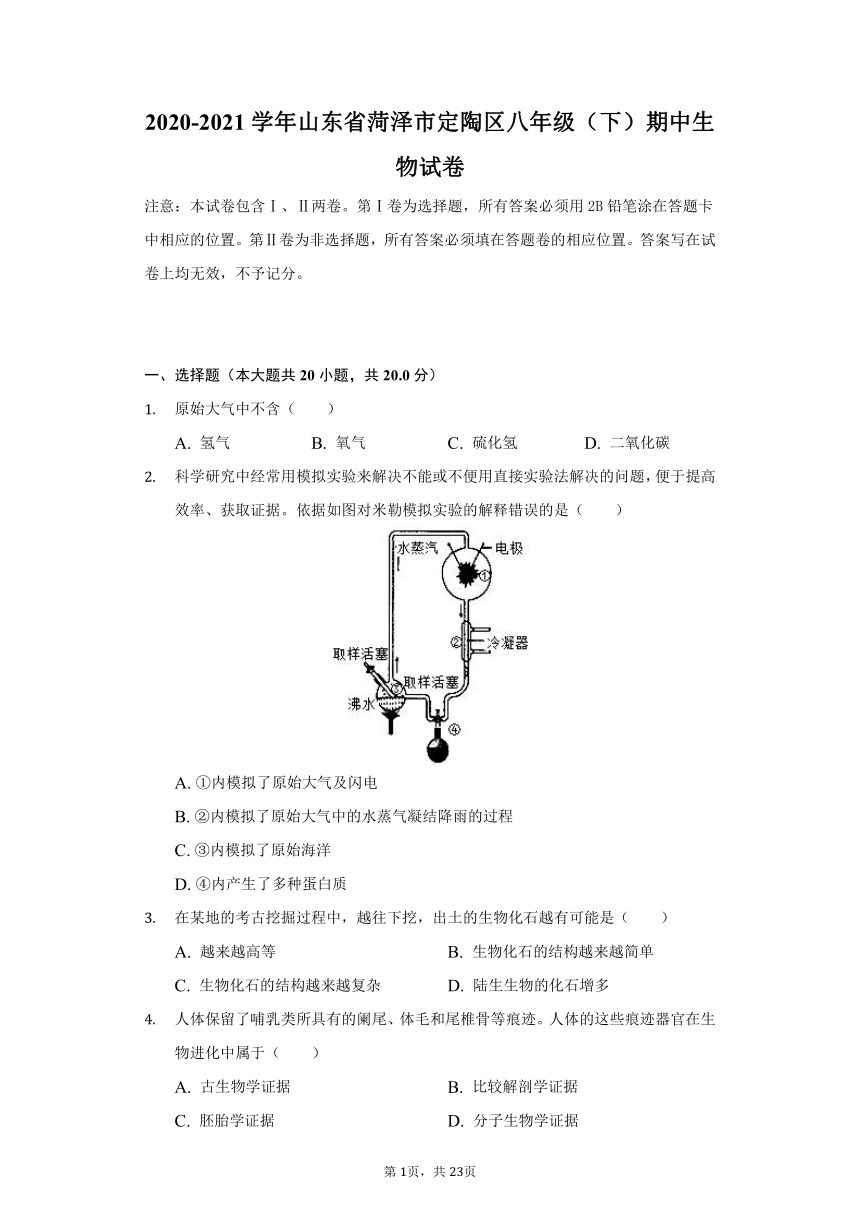

科学研究中经常用模拟实验来解决不能或不便用直接实验法解决的问题,便于提高效率、获取证据。依据如图对米勒模拟实验的解释错误的是( )

A. ①内模拟了原始大气及闪电

B. ②内模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程

C. ③内模拟了原始海洋

D. ④内产生了多种蛋白质

在某地的考古挖掘过程中,越往下挖,出土的生物化石越有可能是( )

A. 越来越高等 B. 生物化石的结构越来越简单

C. 生物化石的结构越来越复杂 D. 陆生生物的化石增多

人体保留了哺乳类所具有的阑尾、体毛和尾椎骨等痕迹。人体的这些痕迹器官在生物进化中属于( )

A. 古生物学证据 B. 比较解剖学证据

C. 胚胎学证据 D. 分子生物学证据

脊椎动物的进化历程是( )

A. 鱼类→爬行类→两栖类→鸟类→哺乳类

B. 鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类

C. 鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

D. 鱼类→两栖类、爬行类→鸟类→哺乳类

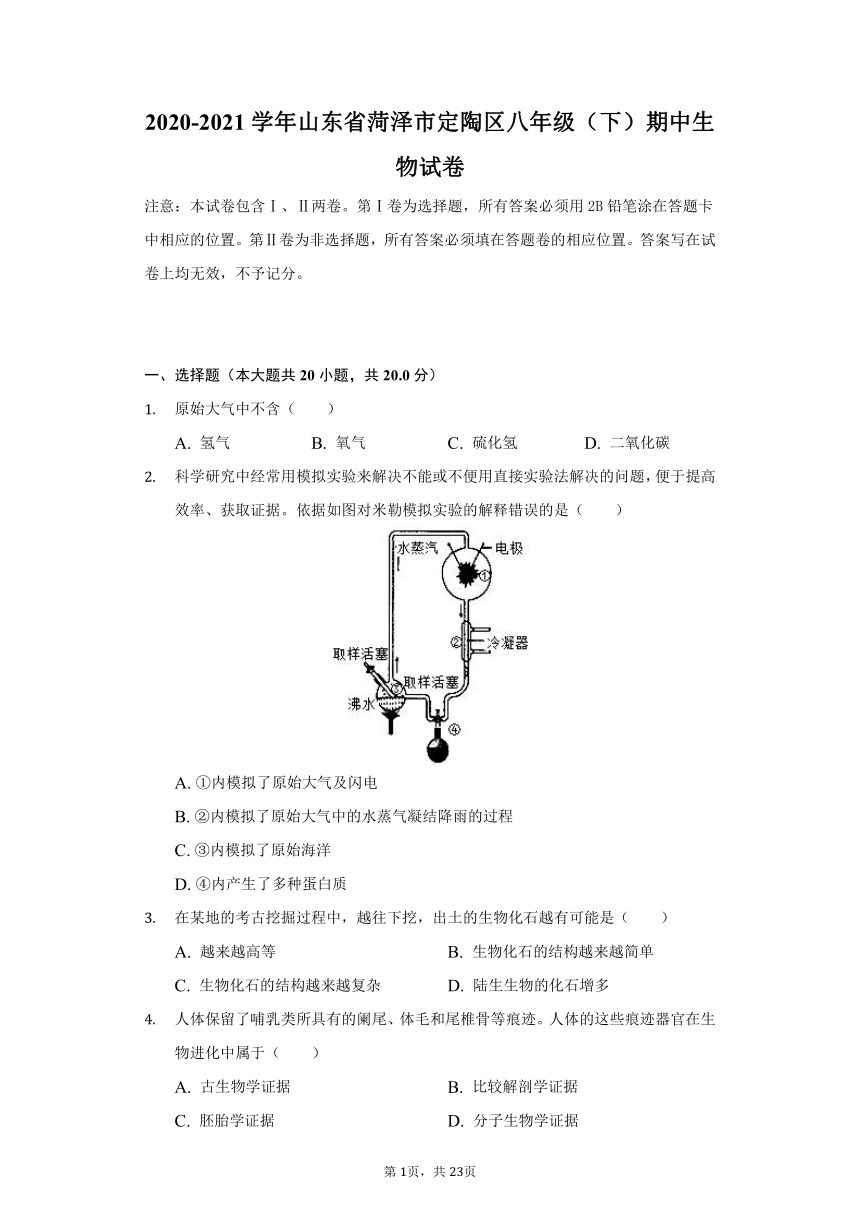

滇叶 是一种珍惜的竹节虫品种。成虫有头有脚,肢节分明,有清晰的“脉络”,酷似被吃过的不规则叶片,若静止不动的话,很难被发现,称得上是自然界高级别伪装大师。对其形成原因的正确解释是( )

A. 长期自然选择的结果 B. 长期人工选择的结果

C. 过度繁殖的结果 D. 只发生有利变异的结果

下列各项叙述中,哪一项不符合自然选择学说( ):

A. 自然选择留下来的变异有利于生物适应当时的环境

B. 在绿色环境中,背部绿色的青蛙生存机会大

C. 冬天的雷鸟的羽毛颜色是白色的

D. 生活在茂密的草原上,草食动物之间就无需为食物发生斗争

研究结果表明,人和猿的骨骼在结构上几乎相同;人和猿的盲肠都有蚓突;在胚胎发育的五个月以前,也完全相同…这些事实说明了( )

A. 人和猿有共同的原始祖先 B. 人是由猿进化而来

C. 人比猿高等 D. 现代的猿也能进化成人

在人类起源和发展的漫长历程中,古猿下地生活的原因是( )

A. 其他动物入侵 B. 地形、气候的变化

C. 为扩大领地 D. 为躲避敌害

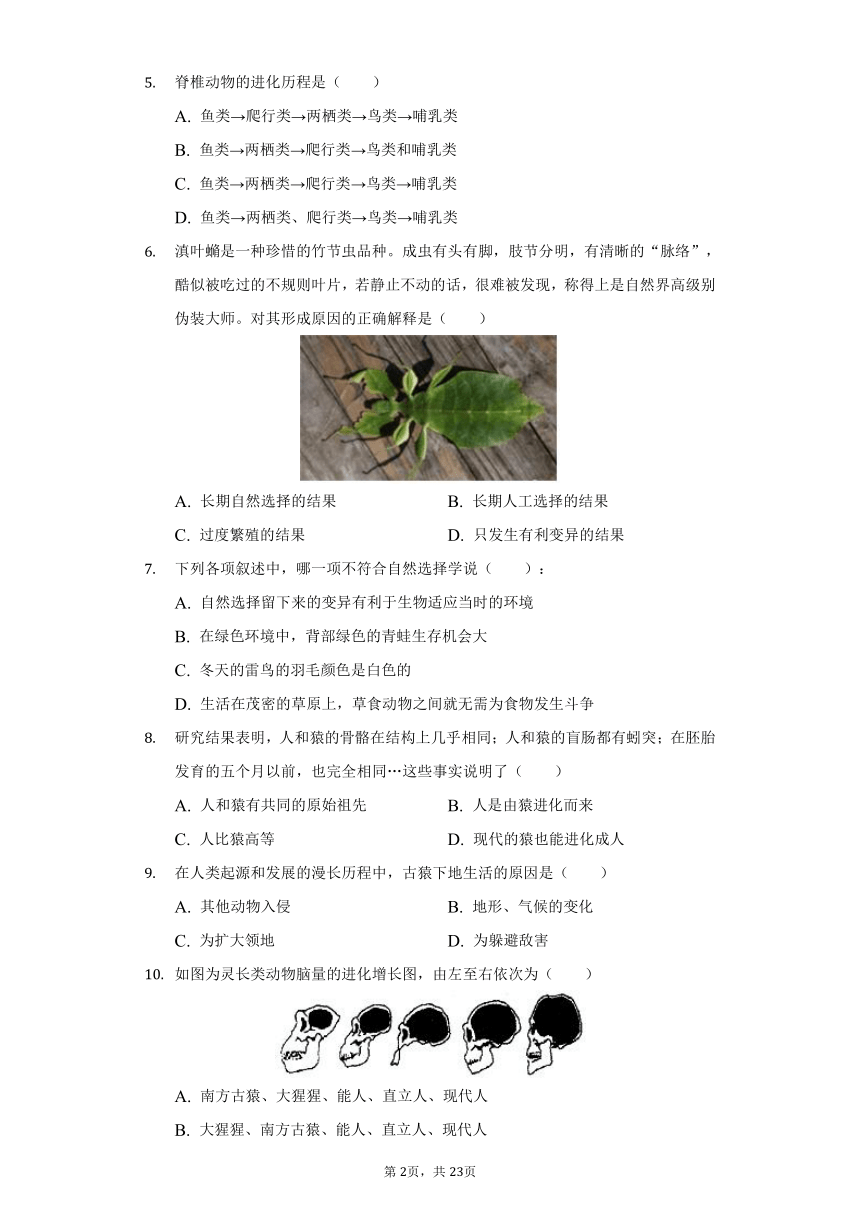

如图为灵长类动物脑量的进化增长图,由左至右依次为( )

A. 南方古猿、大猩猩、能人、直立人、现代人

B. 大猩猩、南方古猿、能人、直立人、现代人

C. 南方古猿、大猩猩、直立人、能人、现代人

D. 大猩猩、南方古猿、直立人、能人、现代人

生物学研究者根据现代人的肤色、鼻形等特征划分出了4个人种,下列关于人种的划分哪项是错误的( )

A. 蒙古利亚人 B. 欧洲人 C. 澳大利亚人 D. 高加索人

下列各项中,能体现生物影响环境的是( )

A. 蚯蚓的活动使土壤更加疏松

B. 鸟类的前肢变成翼,利于空中飞行

C. 仙人掌的叶变成了刺状

D. 新疆的哈密瓜比较甜

下列古诗中关于“环境影响生物”的表述,与其它三个选项明显不同的是( )

A. 种豆南山下,草盛豆苗稀

B. 近水楼台先得月,向阳花木早逢春

C. 墙角数枝梅,凌寒独自开

D. 人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

下列有关生物与环境的说法,错误的是( )

A. “鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

B. “雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

C. 正常情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的

D. “大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”中,若水体受到污染,则大鱼体内有害物质含量最多

“金山旅游区”生态环境优越,宜居宜游,构成当地生态系统的是景区中所有的( )

A. 花草树木,飞禽走兽 B. 庙宇楼阁,亭台场馆

C. 生物和无机环境 D. 游客和当地居民

“落红不是无情物,化作春泥更护花。”使落红化作春泥的生物是( )

A. 分解者 B. 消费者 C. 生产者 D. 非生物部分

农民在稻田里养鱼,用小鱼喂养水獭,该食物链书写正确的是( )

A. 鱼→水獭 B. 水稻→鱼→水獭

C. 水草←鱼←水獭 D. 水草→鱼→水獭

如图是某草原生态系统的食物网简图。据图分析,下列说法正确的是( )

A. 该图可以代表一个生态系统

B. 草、昆虫都属于生产者

C. 在此生态系统中,青蛙的体色多数为绿色,这是人工选择的结果

D. 生态系统中,能量是沿着食物链和食物网流动的

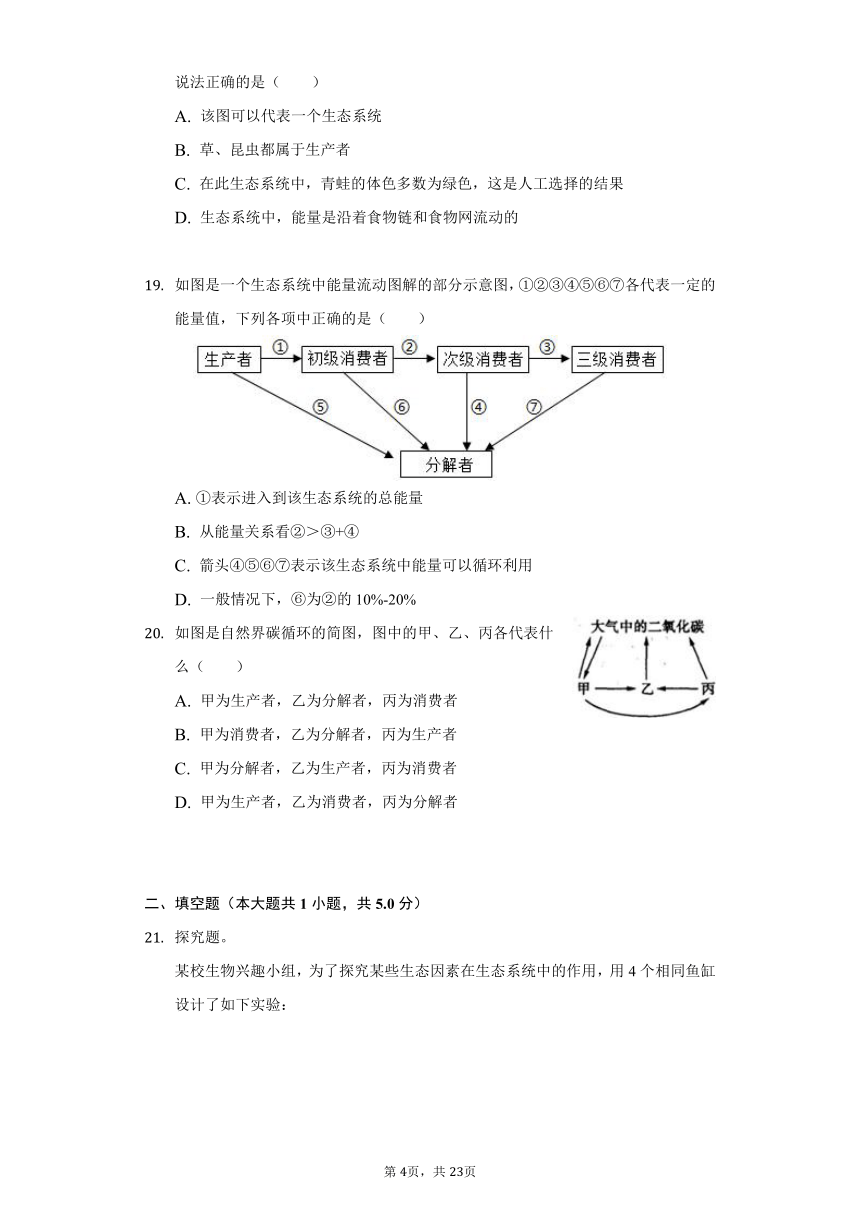

如图是一个生态系统中能量流动图解的部分示意图,①②③④⑤⑥⑦各代表一定的能量值,下列各项中正确的是( )

A. ①表示进入到该生态系统的总能量

B. 从能量关系看②>③+④

C. 箭头④⑤⑥⑦表示该生态系统中能量可以循环利用

D. 一般情况下,⑥为②的10%-20%

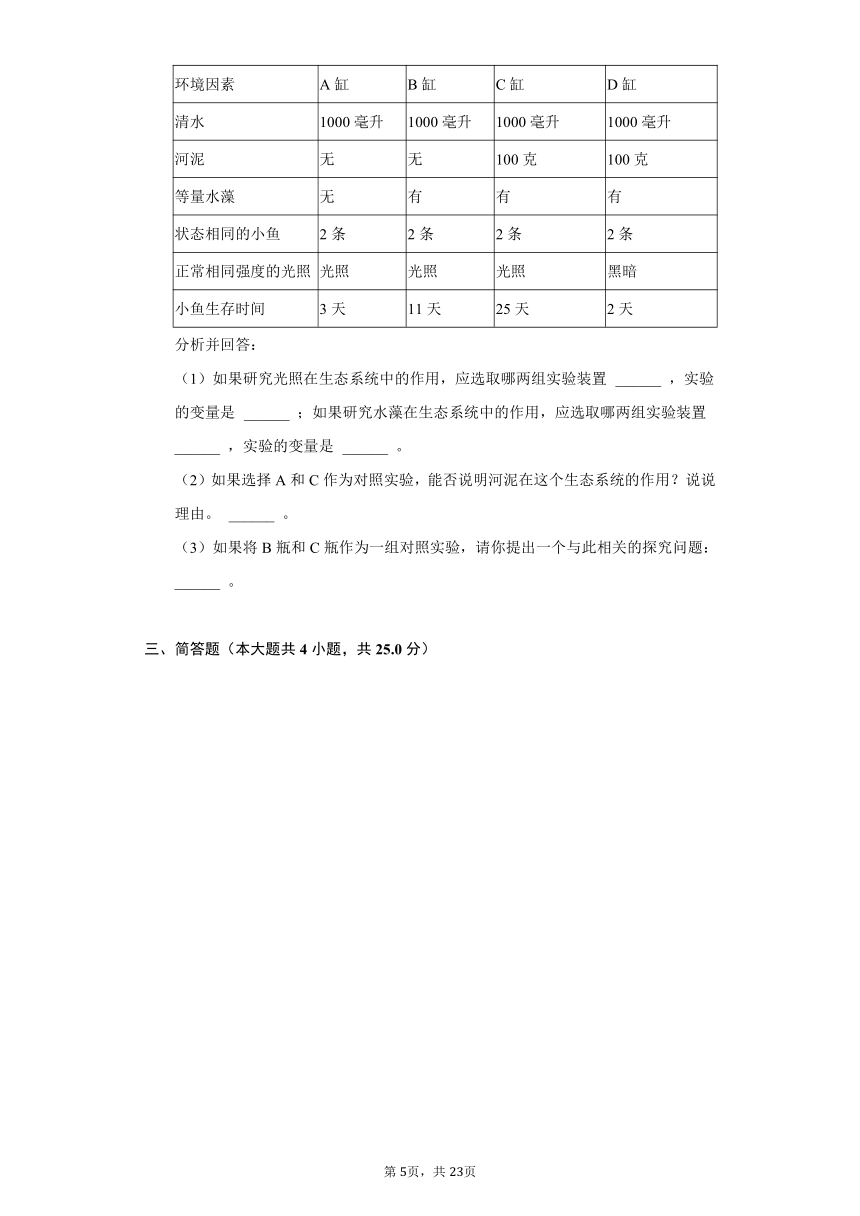

如图是自然界碳循环的简图,图中的甲、乙、丙各代表什么( )

A. 甲为生产者,乙为分解者,丙为消费者

B. 甲为消费者,乙为分解者,丙为生产者

C. 甲为分解者,乙为生产者,丙为消费者

D. 甲为生产者,乙为消费者,丙为分解者

二、填空题(本大题共1小题,共5.0分)

探究题。

某校生物兴趣小组,为了探究某些生态因素在生态系统中的作用,用4个相同鱼缸设计了如下实验:

环境因素 A缸 B缸 C缸 D缸

清水 1000毫升 1000毫升 1000毫升 1000毫升

河泥 无 无 100克 100克

等量水藻 无 有 有 有

状态相同的小鱼 2条 2条 2条 2条

正常相同强度的光照 光照 光照 光照 黑暗

小鱼生存时间 3天 11天 25天 2天

分析并回答:

(1)如果研究光照在生态系统中的作用,应选取哪两组实验装置 ______ ,实验的变量是 ______ ;如果研究水藻在生态系统中的作用,应选取哪两组实验装置 ______ ,实验的变量是 ______ 。

(2)如果选择A和C作为对照实验,能否说明河泥在这个生态系统的作用?说说理由。 ______ 。

(3)如果将B瓶和C瓶作为一组对照实验,请你提出一个与此相关的探究问题: ______ 。

三、简答题(本大题共4小题,共25.0分)

如图所示的是生物进化的大致历程,根据图回答下列问题:

(1)进化树的树根A处表示 ______ ,它诞生于 ______ 中。

(2)图中B表示 ______ ;C表示 ______ 。

(3) ______ 是研究生物进化非常重要的证据。研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚近的地层中。

(4)从进化树可以看出,生物进化的总体趋势是 ______ 。

关于人类的起源与发展,有不少观点,但“进化论”是目前被人类广泛接受的。如图为“人类的起源与发展”示意图,据图回答问题:

(1)进化论的创立者是 ______ 。

(2)黑猩猩、大猩猩、猩猩、长臂猿都和人有许多相似的地方,统称为 ______ 。

(3)从我国发现的北京猿人化石可以看出北京猿人属于人类进化的阶段 ______ 。

(4)图中C具备 ______ 。(多选)

A.直立行走的能力

B.制造和使用简单工具的能力

C.制造和使用复杂工具的能力

D.使用火的能力

E.使用语言的能力

(5)从C到G,除着装发生变化外,使用的工具也越来越发杂,由此推测,这是因为人类进化过程中 ______ 越来越发达。

(6)人类的祖先在群体生活中还产生了 ______ ,使得人类个体之间能更好地交流和合作,增强了同大自然的斗争能力。

某池塘被DDT污染,经检测发现池塘水中的DDT浓度为0.0005ppm,水塘中各种生物体内DDT浓度如表所示(表中数据为各种生物所含DDT浓度的平均数)。请分析回答:

检测对象 A B C D E

DDT浓度(ppm) 0.005 9.8 0.5 0.48 0.04

(1)要组成一个完整的生态系统,除了表格中所涉及到的成分,还缺少 ______ 。

(2)据表中数据分析,该池塘中几种生物所构成的食物链(网)最可能是 ______ 。

(3)生态系统的重要功能是 ______ 和能量流动,其中碳元素主要以 ______ 的形式通过生产者进入生物群落;其中生态系统能量流动的特点是 ______ 。

(4)这个生态系统中能量的源头是 ______ 。

图甲表示某生态系统中碳循环示意图,图乙表示该生态系统中各种生物间的相关系,请据图回答:

(1)图甲中,④过程代表 ______ 。

(2)图乙所示的各种生物中,通过吃与被吃关系形成了 ______ ,本图由 ______ 条食物链组成。

(3)图乙中鼠与食草昆虫之间的关系是 ______ 。

(4)写出图乙中含有三个营养级的食物链 ______ 。

(5)在图乙中处于第三营养级的生物有 ______ 。

(6)若图乙的土壤中含有某些难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是 ______ 。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:地质学家研究表明,地球大约是在46亿年以前形成的,那时候地球的温度很高,地面上的环境与现在的完全不同:天空中或赤日炎炎,或电闪雷鸣,地面上火山喷发,熔岩横流。从火山中喷出的气体,如水蒸气、氢气、氨、甲烷、二氧化碳、硫化氢等构成了原始的大气层,原始大气中没有氧气。可见B符合题意。

故选:B。

此题主要考查的是原始大气的成分,据此解答。

只要熟练掌握了原始大气的成分,即可解答本题。此题的关键点:原始大气层中没有氧气。

2.【答案】D

【解析】解:米勒的实验如上图,将水注入左下方的③烧瓶内,先将①玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将③烧瓶内的水煮沸(模拟原始海洋),使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受①内的火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过②冷凝器的冷却后(模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程),积聚在④仪器底部的溶液(提取雨水样品)。

此实验结果生成了多种氨基酸,米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是蛋白质,可见D符合题意。

故选:D。

关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。此题主要考查的是米勒的实验及其结论,据此解答。

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。可结合米勒的实验装置图,来帮助理解和记忆。

3.【答案】B

【解析】解:化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹。化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。这种现象说明了生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。因此在某地的考古挖掘中,越往下挖掘,出土的生物化石,越有可能的是生物化石的结构越来越简单。

故选:B。

比较生物的化石及生物化石在地层中存在的情况,是运用古生物学上的证据对生物进化研究的方法,化石是生物进化最直接和最有力的证据.

解答此类题目的关键是理解化石分布的规律.

4.【答案】B

【解析】解:A、古生物学是根据生物化石所在地层的地质年代,确定化石所属生物种类和产生的顺序,从而获得生物进化关系的科学,故A错误。

B、比较解剖学是利用比较的方法研究各种不同生物的器官位置、结构及起源的科学。因此,人体保留了哺乳类所具有的阑尾、体毛和尾椎骨等痕迹。人体的这些痕迹器官在生物进化中属于比较解剖学证据。故B正确。

C、胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,它为生物进化提供了有力的证据;故C错误。

D、分子生物学是从分子水平对生物进行的研究,对不同生物中有关蛋白质和核酸组成单位的排列顺序进行比较,得出差异,从而确定生物之间的亲缘关系的远近。故D错误。

故选:B。

生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等,化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹;比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,比较解剖学为生物进化论提供的最重要的证据是同源器官;胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据。

解答此题的关键掌握生物进化的证据,并结合题意灵活解答。

5.【答案】B

【解析】解:如图生物进化树

可见,动物进化的历程是由无脊椎动物→脊椎动物,而脊椎动物的进化历程:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。

故选:B。

生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。可结合生物的进化树来解答。

解答此类题目的关键是记住生物进化的历程。这部分知识是重点,在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用。

6.【答案】A

【解析】解:滇叶 成虫有头有脚,肢节分明,有清晰的“脉络”,酷似被吃过的不规则叶片;达尔文认为,这是滇叶 在长期的生存斗争过程中经过自然选择的结果;自然选择是自然界对生物的选择作用,使适者生存,不适者被淘汰;人工选择是在不同的饲养条件下,原来的祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择,经过若干年的选择,使所选择的性状不断积累加强,最后选育出不同的品种。

故选:A。

一种生物模拟另一种生物或模拟环境中的其它物体从而借以蒙蔽敌害,保护自身的现象叫拟态,是动物在自然界长期演化中形成的特殊行为,是自然选择的结果。

熟记自然选择学说的主要内容包括四个要点:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。自然选择学说的核心是“物竞天择,适者生存”,是生物进化的动力。

7.【答案】D

【解析】解:A、适者生存,自然选择留下来的变异都是有利于生物生存的;但是环境不断变化,原来适应环境的有利变异,就有可能不再适应环境了如恐龙,故不符合题意;

B、生活在绿草地的青蛙,背部多是绿色的而不是褐色的,绿色的青蛙与环境的颜色相似,不易被天敌发现,生存的机会增大,更适应环境,故不符合题意;

C、雷鸟的羽毛颜色是一种保护色,受光照和温度的影响,其中光照的影响更强.到冬天,光照时间变短,短到一定程度之后,雷鸟受其影响开始慢慢换成白羽,以便使自己在白雪皑皑的环境中更难被发现,光照时间变长之后便会刺激雷鸟再次换羽,春天变成有横斑的灰或褐色,以适应冻原地区的植被颜色,所以属于一种保护色,利于捕食和躲避敌害.因此冬天的雷鸟羽毛颜色和雪地颜色很相似,这是自然选择的结果,故不符合题意;

D、生活在茂密的草原上,草食动物之间就无需为食物发生斗争,不符合自然选择学说,故符合题意.

故选:D.

达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表的惊世骇俗的宏篇巨著《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存;自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择.

遗传变异是自然选择的基础,过度繁殖是自然选择的内因,环境变化是自然选择的外因,生存斗争是自然选择的方式和过程,适者生存、不适者被淘汰是自然选择的结果.

8.【答案】A

【解析】解:人和类人猿的骨骼在结构上差不多完全相同,内脏结构也非常相似,人和类人猿的胚胎在五个月以前几乎完全一样,等等这些事实说明人和猿的共同特征多,亲缘关系近,是近亲,有共同的原始祖先--森林古猿。可见A符合题意。

故选:A。

此题是关于人和类人猿关系的资料分析题,分析作答。

做这题的关键是会分析资料,通过资料中的事实推出人和类人猿有共同的祖先的观点。

9.【答案】B

【解析】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变,不得不下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。可见B符合题意。

故选:B。

人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

了解人类的起源,明确森林古猿下地生活的原因是由于地形和气候等环境条件的改变。

10.【答案】B

【解析】解:人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。南方古猿的脑容量为 500毫升左右,能使用天然的工具,但不能制造工具;能人的脑容量平均为680毫升,能直立行走,解放前肢,能制造简单的工具(石器);直立人也就是所谓的晚期猿人,脑容量接近1100毫升,两足直立行走,手比较灵活,可以打造多种石器,开始使用火;能人的脑容量可达1000毫升以上;智人的人类脑容量达1350毫升甚至更大,接近现代人的脑量,能制造石器和骨器,靠狩猎、捕鱼生活。不仅会使用火,还能人工取火。因此,在人类进化的过程中,直立人是人类进化最关键的一个阶段;脑的发育,使人类制造和使用工具的能力越来越强,并且产生了语言,使其适应环境的能力越来越强。可见人类进化过程中最显著的变化之一是脑容量的增加,可见B正确。

故选:B。

人类的进化的四个阶段:南方古猿→能人→直立人→智人。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走→制造和使用工具→大脑进一步发达→语言的产生。直立人是人类进化最关键的一个阶段,脑容量的增加是人类进化过程中最显著的变化之一。

掌握人类进化的历程,明确在古猿进化到人的过程中,脑容量不断增加。

11.【答案】B

【解析】解:人类学者按肤色、发型、眼形、鼻形等外貌特征,把世界上的人类划分:蒙古利亚人;尼格罗人;高加索人;澳大利亚人4个人种。人种的形成是长期的自然和历史条件影响的结果。所以欧洲人不属于人种的划分。

故选:B

人类的进化通常分为南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。

熟知现代人的划分方法及人种是解题的关键。

12.【答案】A

【解析】解:A、蚯蚓的活动使得土壤变得肥沃和疏松,是生物对环境的影响,A正确;

B、鸟类前肢转化为翼,为飞行器官,有利于空中飞行,能体现生物适应环境,B错误;

C、仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境,说明了生物对环境的适应,C错误;

D、新疆哈密地区,昼夜温差大,白天光照强烈,光合作用旺盛,制造的糖分多;夜晚气温低,呼吸作用弱,分解的糖分少,因此新疆的哈密瓜比较甜体现了环境影响生物,D错误。

故选:A。

生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

13.【答案】A

【解析】解:A、种豆南山下,草盛豆苗稀意思是豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,草盛,即草多了,草吸收的水、无机盐就多,属于竞争关系,反映了生物因素对生物影响;

B、近水楼台先得月,向阳花木早逢春,属于环境因素对生物的影响;

C、墙角数枝梅,凌寒独自开说明在寒冷的冬季,墙角只有梅花开放着,其他的植物没有表现出生长的现象,是梅花对寒冷的冬季的适应,这句诗所反映的生物与环境之间的关系是生物能适应一定的环境;

D、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,是环境因素温度对生物的影响。

故选:A。

环境中影响生物生活的各种因素称为环境因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素包括:种内关系和种间关系。种内关系又分为种内互助和种内竞争;种间关系又有①共生②寄生③捕食④种间竞争几种方式。因此,影响生物生活的环境因素包括生物因素和非生物因素。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

14.【答案】B

【解析】解:A、鱼儿生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳,必须生活在水中,离开水就会死亡。俗话说:“鱼儿离不开水”,因此生物依赖环境,A正确;

B、“雨露滋润禾苗壮”意思是禾苗可以吸收水分,满足树的生长需要,体现了非生物因素水对生物的影响,属于环境影响生物,B错误;

C、正常情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,C正确;

D、生物富集作用是指环境中一些有毒物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程,大鱼是该生态系统的最高级消费者,它们体内积累有毒物质最多,D正确。

故选:B。

生物生存受到环境因素的影响(包括生物因素和非生物因素),生物适应一定的环境又受到环境的制约,生物必须依赖一定的环境而生存。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

15.【答案】C

【解析】解:生态系统由生物部分和非生物部分(无机环境)组成,因此构成当地生态系统的是景区中所有的生物和无机环境。

故选:C。

生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的一个统一整体。由生物部分和非生物部分组成。生物部分包括生产者(植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).非生物部分包括阳光、空气、水等。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的概念及组成。

16.【答案】A

【解析】解:在自然界中动物、植物的遗体、遗物不会保留着,因为大量的腐生细菌、真菌等微生物会把动物、植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,它们作为分解者促进了自然界中的物质循环。“落红本是无情物,化做春泥更护花”说的就是分解者把落花这种植物的遗体、遗物分解成了无机物,归还土壤,再被植物吸收利用。可见A符合题意。

故选:A。

生态系统包括生物部分和非生物部分,生物成分有生产者、消费者和分解者组成,分解动植物遗体的分解者(腐生细菌和真菌).其中营腐生的细菌、真菌能够把动植物遗体中的有机物分解为无机物,参与自然界中的物质循环。

解此题的关键是分解者的作用,保障物质循环的畅通进行,值得注意。

17.【答案】D

【解析】解:食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

A、鱼是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,故该选项不正确;

B、水稻生活在水田中,鱼不吃水稻,故该选项不正确;

C、食物链的箭头指向消费者,该食物链把箭头的方向弄反,故该选项不正确;

D、该食物链正确的表示了生产者水草与消费者鱼、水獭它们三者的关系,故该选项正确;

故选D

解答此题的关键有二点,一个是明确食物链的概念:生产者与消费者之间这种吃与被吃的关系;另一个是知道食物链的正确写法。

此类题只考查了食物链的正确表示方法,虽然是基础性的试题,但是在平时还是经常会出错的:有些同学会在食物链的后面加上分解者,有些同学会把箭头的方向弄反了或者只画一横线表示,还有的同学把整个食物链都写反了。

18.【答案】D

【解析】解:A、一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,图中只有生物成分的生产者和消费者,还缺少非生物成分和分解者,因此该图不可以代表一个生态系统,A错误;

B、草属于生产者,昆虫属于消费者,而不是都属于生产者,B错误;

C、在此生态系统中,青蛙的体色多数为绿色,这是长期自然选择的结果,C错误;

D、生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。所以生态系统中,能量是沿着食物链和食物网流动的,D正确。

故选:D。

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)物质、能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%-20%的能量能够流入下一个营养级。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链的概念和能量流动特点。

19.【答案】B

【解析】解:A、①表示初级消费者同化的能量,根据能量流动的特点①远远小于流经生态系统内部的总能量,A错误;

B、②为次级消费者同化的能量,其去向除了③流向分解者、④流向下一营养级外,还有呼吸消耗和未被利用,所以②>③+④,B正确;

C、④⑤⑥⑦表示分解者分解的能量,C错误;

D、能量传递效率为10%~20%,所以一般情况下,②为①的10%~20%,③为②的10%~20%,D错误;

故选:B。

图中①②③分别代表各级消费者同化的能量。④⑤⑥⑦表示分解者分解的能量。

本题考查生态系统功能的相关知识点,意在考查学生对所学知识的理解与掌握程度,培养了学生分析题意、获取信息、解决问题的能力。

20.【答案】A

【解析】解:生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的。其中,根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者。其中生产者指的是绿色植物。它们通过光合作用,吸收二氧化碳,制造成有机物。也能通过呼吸作用释放二氧化碳。所以甲为生产者;消费者指的是各种动物。它们的生存都直接或间接的以绿色植物为食。也能通过呼吸作用释放二氧化碳。所以丙为消费者;分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物。它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。所以乙为分解者。

故选:A

本题考查的是生态系统的组成,生态系统是指在一定的地域内,生物与环境形成的统一整体。

生态系统的组成以及各部分的作用是考查的重点,多以选择题或是材料题的形式出现,难度一般。

21.【答案】C、D 光照 A、B 水藻 不能,因为A、C两个装置中有河泥和水藻两个变量 河泥对小鱼生存时间有影响吗?

【解析】解:(1)如果研究光照在生态系统中的作用,应选以光为变量,其他条件都一样,即取CD两组作为一组对照实验;如果研究水藻在生态系统中的作用,应选以水藻为变量,其他条件都一样,即取AB两组作为一组对照实验。

(2)对照实验要控制变量的唯一,比较比较A、C结果可知,两个装置中有两个变量:河泥和水藻。无法证明河泥在生态系统中的作用。

(3)B和C装置的不同之处在于B装置中没有河泥,D装置中有河泥。因此,提出的探究问题是:河泥对小鱼生存时间有影响吗?

故答案为:(1)CD;光照;AB;水藻;

(2)不能,因为A、C两个装置中有河泥和水藻两个变量。

(3)河泥对小鱼生存时间有影响吗?

生态因素是指环境中影响生物的生活和分布的因素。可分为非生物因素--光、空气、水、温度和土壤等;生物因素--影响某种生物生活的其他生物即生产者、消费者和分解者。解答时从非生物因素和生物因素对小鱼生存时间的影响,光合作用与呼吸作用的相互作用以及确定实验变量、设置对照实验等方面切入。

探究实验需设置对照,做此类题目关键是确定实验变量、设置对照实验。

22.【答案】原始生命 原始海洋 爬行类 裸子植物 化石 从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等

【解析】解:(1)(2)如图生物进化树:

由两幅图对比可知,A是原始生命,诞生在原始海洋中。B是爬行类,C是裸子植物,用种子繁殖。

(3)化石是研究生物进化的重要的直接的证据,常用的研究方法是比较法,通过对化石在地层中出现的顺序的研究,能够比较直观地了解生物进化的大致历程和规律:在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。这种现象说明了生物是由低等到高等逐渐进化而来的。

(4)生物进化的总体趋势是:从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生.

故答案为:

(1)原始生命;原始海洋

(2)爬行类;裸子植物

(3)化石

(4)从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等

在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据;生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

生物进化的总体趋势的知识在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用。

23.【答案】达尔文 类人猿 直立人 AB 大脑 语言

【解析】解:(1)达尔文在1859年出版的《物种起源》一书中系统地阐述了生物进化学说:生物都有繁殖过剩的倾向;而生物的生存空间和食物是有限的,所以生物必须进行生存斗争;在同一种群中的个体存在着变异,具有能适应环境的有利变异的个体将存活下来,并繁殖后代,不具有有利变异的个体就被淘汰;经过长期的自然选择,微小的变异就得到积累而成为显著的变异,由此可能导致亚种和新种的形成。

(2)黑猩猩、大猩猩、猩猩、长臂猿都和人有许多相似的地方,统称为现代类人猿。人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。

(3)从我国发现的北京猿人化石可以看出北京猿人属于人类进化的直立人阶段。

(4)图中C是人类进化过程中的直立人阶段,具备了直立行走的能力和制造和使用简单工具的能力。

(5)从C到G,除着装发生了变化之外,另外一个显著的变化是脑的发育,使人类制造和使用工具的能力越来越复杂,并且产生了语言,使其适应环境的能力越来越强。可见人类进化过程中最显著的变化之一是脑容量的增加,大脑越来越发达。

(6)人类的祖先在群体生活中还产生了语言和意识,逐渐形成了社会。就这样,经过极其漫长的岁月,古猿逐渐进化成人类。

故答案为:(1)达尔文;

(2)类人猿;

(3)直立人;

(4)AB;

(5)大脑;

(6)语言。

人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走 --制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。直立行走是进化发展的基础,是使用工具制造工具的基础。

做此题要求我们基础知识掌握的牢固,明确人与类人猿的关系,了解人和类人猿的区别等。

24.【答案】分解者和非生物部分 物质循环 二氧化碳 单向流动、逐级递减 太阳能

【解析】解:(1)一个完整的生态系统是由生物部分和非生物部分组成的,生物部分包括生产者(主要是植物)、消费者(主要是动物)、分解者(细菌和真菌)非生物部分包括阳光、空气、水等. 由图可知,该生态系统的生产者是A,消费者B、C、D、E.若要构成一个生态系统,还缺少分解者(细菌和真菌)和非生物部分(阳光、空气和水等).

(2)从图中各生物体内有害物质的含量就可以确定,位于食物链最前端的应是A,往下依次是E、D、C、B,则此食物网的写法是:

.

(3)生态系统的重要功能主要表现在能量流动和物质循环,二者相互依存,不可分割.在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,每一个营养级能量的传递效率约为10~20%.因此生态系统的能量流动是单向不循环的。碳元素主要以二氧化碳的形式通过生产者的光合作用进入生物群落,而又以生产者、消费者、分解者的呼吸作用释放出来返回到无机环境中,供绿色植物再进行光合作用.

(4)能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能.流经生态系统的总能量是绿色植物所固定的太阳能,因此生态系统的能量源头和流动起点都是太阳能.

故答案为:(1)分解者和非生物部分

(2)

(3)物质循环;二氧化碳;单向流动、逐级递减;

(4)太阳能

(1)有毒物质DDT会沿着食物链传递并逐渐富集积累,在一条食物链中营养级越低有毒物质积累越少,营养级越高有毒物质积累越多.

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者.

解题的关键是熟悉食物链的写法、能量流动的特点以及生物富集现象.

25.【答案】分解者的分解作用 食物链 6 竞争 草→鼠→猫头鹰 蛇、猫头鹰、吃虫的鸟、青蛙、蜘蛛 猫头鹰

【解析】解:(1)根据图甲碳循环示意图可知,丙表示生产者,而甲、丙都有指向乙的箭头,说明乙是分解者,甲是消费者。①是光合作用,②③是呼吸作用,④是分解者的分解作用。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,图乙所示的各种生物中,通过吃与被吃关系形成了食物链,该生态系统中的食物链有:①草→鼠→猫头鹰;②草→鼠→蛇→猫头鹰;③草→食草昆虫→吃虫的鸟→猫头鹰;④草→食草昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇→猫头鹰,⑤草→食草昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰,⑥草→蜘蛛→吃虫的鸟→猫头鹰,共6条。

(3)图乙中的鼠和食草昆虫都以草为食物,所以鼠和食草昆虫之间存在竞争关系。

(4)食物链上的每一级结构就是一个营养级,乙中含有三个营养级的食物链只有:草→鼠→猫头鹰。

(5)根据图甲碳在该食物链中,第三营养级的动物包括蛇、猫头鹰、吃虫的鸟、青蛙、蜘蛛。

(6)在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加。若图乙的土壤中含有某些难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是猫头鹰。

故答案为:(1)分解者的分解作用(或答分解者的呼吸作用)

(2)食物链;6

(3)竞争

(4)草→鼠→猫头鹰

(5)蛇、猫头鹰、吃虫的鸟、青蛙、蜘蛛

(6)猫头鹰

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。

(4)根据图甲碳循环示意图可知,丙表示生产者,而甲、丙都有指向乙的箭头,说明乙是分解者,甲是消费者。碳在生物群落内以有机物的形式传递。图乙中,食物链的起点都是生产者绿色植物,终点都是最高级消费者猫头鹰。

掌握生态系统的组成、食物链的正确书写、能量流动特点及生物富集等知识是解题的关键。

第2页,共2页

第1页,共1页

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共20小题,共20.0分)

原始大气中不含( )

A. 氢气 B. 氧气 C. 硫化氢 D. 二氧化碳

科学研究中经常用模拟实验来解决不能或不便用直接实验法解决的问题,便于提高效率、获取证据。依据如图对米勒模拟实验的解释错误的是( )

A. ①内模拟了原始大气及闪电

B. ②内模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程

C. ③内模拟了原始海洋

D. ④内产生了多种蛋白质

在某地的考古挖掘过程中,越往下挖,出土的生物化石越有可能是( )

A. 越来越高等 B. 生物化石的结构越来越简单

C. 生物化石的结构越来越复杂 D. 陆生生物的化石增多

人体保留了哺乳类所具有的阑尾、体毛和尾椎骨等痕迹。人体的这些痕迹器官在生物进化中属于( )

A. 古生物学证据 B. 比较解剖学证据

C. 胚胎学证据 D. 分子生物学证据

脊椎动物的进化历程是( )

A. 鱼类→爬行类→两栖类→鸟类→哺乳类

B. 鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类

C. 鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

D. 鱼类→两栖类、爬行类→鸟类→哺乳类

滇叶 是一种珍惜的竹节虫品种。成虫有头有脚,肢节分明,有清晰的“脉络”,酷似被吃过的不规则叶片,若静止不动的话,很难被发现,称得上是自然界高级别伪装大师。对其形成原因的正确解释是( )

A. 长期自然选择的结果 B. 长期人工选择的结果

C. 过度繁殖的结果 D. 只发生有利变异的结果

下列各项叙述中,哪一项不符合自然选择学说( ):

A. 自然选择留下来的变异有利于生物适应当时的环境

B. 在绿色环境中,背部绿色的青蛙生存机会大

C. 冬天的雷鸟的羽毛颜色是白色的

D. 生活在茂密的草原上,草食动物之间就无需为食物发生斗争

研究结果表明,人和猿的骨骼在结构上几乎相同;人和猿的盲肠都有蚓突;在胚胎发育的五个月以前,也完全相同…这些事实说明了( )

A. 人和猿有共同的原始祖先 B. 人是由猿进化而来

C. 人比猿高等 D. 现代的猿也能进化成人

在人类起源和发展的漫长历程中,古猿下地生活的原因是( )

A. 其他动物入侵 B. 地形、气候的变化

C. 为扩大领地 D. 为躲避敌害

如图为灵长类动物脑量的进化增长图,由左至右依次为( )

A. 南方古猿、大猩猩、能人、直立人、现代人

B. 大猩猩、南方古猿、能人、直立人、现代人

C. 南方古猿、大猩猩、直立人、能人、现代人

D. 大猩猩、南方古猿、直立人、能人、现代人

生物学研究者根据现代人的肤色、鼻形等特征划分出了4个人种,下列关于人种的划分哪项是错误的( )

A. 蒙古利亚人 B. 欧洲人 C. 澳大利亚人 D. 高加索人

下列各项中,能体现生物影响环境的是( )

A. 蚯蚓的活动使土壤更加疏松

B. 鸟类的前肢变成翼,利于空中飞行

C. 仙人掌的叶变成了刺状

D. 新疆的哈密瓜比较甜

下列古诗中关于“环境影响生物”的表述,与其它三个选项明显不同的是( )

A. 种豆南山下,草盛豆苗稀

B. 近水楼台先得月,向阳花木早逢春

C. 墙角数枝梅,凌寒独自开

D. 人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

下列有关生物与环境的说法,错误的是( )

A. “鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

B. “雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

C. 正常情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的

D. “大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”中,若水体受到污染,则大鱼体内有害物质含量最多

“金山旅游区”生态环境优越,宜居宜游,构成当地生态系统的是景区中所有的( )

A. 花草树木,飞禽走兽 B. 庙宇楼阁,亭台场馆

C. 生物和无机环境 D. 游客和当地居民

“落红不是无情物,化作春泥更护花。”使落红化作春泥的生物是( )

A. 分解者 B. 消费者 C. 生产者 D. 非生物部分

农民在稻田里养鱼,用小鱼喂养水獭,该食物链书写正确的是( )

A. 鱼→水獭 B. 水稻→鱼→水獭

C. 水草←鱼←水獭 D. 水草→鱼→水獭

如图是某草原生态系统的食物网简图。据图分析,下列说法正确的是( )

A. 该图可以代表一个生态系统

B. 草、昆虫都属于生产者

C. 在此生态系统中,青蛙的体色多数为绿色,这是人工选择的结果

D. 生态系统中,能量是沿着食物链和食物网流动的

如图是一个生态系统中能量流动图解的部分示意图,①②③④⑤⑥⑦各代表一定的能量值,下列各项中正确的是( )

A. ①表示进入到该生态系统的总能量

B. 从能量关系看②>③+④

C. 箭头④⑤⑥⑦表示该生态系统中能量可以循环利用

D. 一般情况下,⑥为②的10%-20%

如图是自然界碳循环的简图,图中的甲、乙、丙各代表什么( )

A. 甲为生产者,乙为分解者,丙为消费者

B. 甲为消费者,乙为分解者,丙为生产者

C. 甲为分解者,乙为生产者,丙为消费者

D. 甲为生产者,乙为消费者,丙为分解者

二、填空题(本大题共1小题,共5.0分)

探究题。

某校生物兴趣小组,为了探究某些生态因素在生态系统中的作用,用4个相同鱼缸设计了如下实验:

环境因素 A缸 B缸 C缸 D缸

清水 1000毫升 1000毫升 1000毫升 1000毫升

河泥 无 无 100克 100克

等量水藻 无 有 有 有

状态相同的小鱼 2条 2条 2条 2条

正常相同强度的光照 光照 光照 光照 黑暗

小鱼生存时间 3天 11天 25天 2天

分析并回答:

(1)如果研究光照在生态系统中的作用,应选取哪两组实验装置 ______ ,实验的变量是 ______ ;如果研究水藻在生态系统中的作用,应选取哪两组实验装置 ______ ,实验的变量是 ______ 。

(2)如果选择A和C作为对照实验,能否说明河泥在这个生态系统的作用?说说理由。 ______ 。

(3)如果将B瓶和C瓶作为一组对照实验,请你提出一个与此相关的探究问题: ______ 。

三、简答题(本大题共4小题,共25.0分)

如图所示的是生物进化的大致历程,根据图回答下列问题:

(1)进化树的树根A处表示 ______ ,它诞生于 ______ 中。

(2)图中B表示 ______ ;C表示 ______ 。

(3) ______ 是研究生物进化非常重要的证据。研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚近的地层中。

(4)从进化树可以看出,生物进化的总体趋势是 ______ 。

关于人类的起源与发展,有不少观点,但“进化论”是目前被人类广泛接受的。如图为“人类的起源与发展”示意图,据图回答问题:

(1)进化论的创立者是 ______ 。

(2)黑猩猩、大猩猩、猩猩、长臂猿都和人有许多相似的地方,统称为 ______ 。

(3)从我国发现的北京猿人化石可以看出北京猿人属于人类进化的阶段 ______ 。

(4)图中C具备 ______ 。(多选)

A.直立行走的能力

B.制造和使用简单工具的能力

C.制造和使用复杂工具的能力

D.使用火的能力

E.使用语言的能力

(5)从C到G,除着装发生变化外,使用的工具也越来越发杂,由此推测,这是因为人类进化过程中 ______ 越来越发达。

(6)人类的祖先在群体生活中还产生了 ______ ,使得人类个体之间能更好地交流和合作,增强了同大自然的斗争能力。

某池塘被DDT污染,经检测发现池塘水中的DDT浓度为0.0005ppm,水塘中各种生物体内DDT浓度如表所示(表中数据为各种生物所含DDT浓度的平均数)。请分析回答:

检测对象 A B C D E

DDT浓度(ppm) 0.005 9.8 0.5 0.48 0.04

(1)要组成一个完整的生态系统,除了表格中所涉及到的成分,还缺少 ______ 。

(2)据表中数据分析,该池塘中几种生物所构成的食物链(网)最可能是 ______ 。

(3)生态系统的重要功能是 ______ 和能量流动,其中碳元素主要以 ______ 的形式通过生产者进入生物群落;其中生态系统能量流动的特点是 ______ 。

(4)这个生态系统中能量的源头是 ______ 。

图甲表示某生态系统中碳循环示意图,图乙表示该生态系统中各种生物间的相关系,请据图回答:

(1)图甲中,④过程代表 ______ 。

(2)图乙所示的各种生物中,通过吃与被吃关系形成了 ______ ,本图由 ______ 条食物链组成。

(3)图乙中鼠与食草昆虫之间的关系是 ______ 。

(4)写出图乙中含有三个营养级的食物链 ______ 。

(5)在图乙中处于第三营养级的生物有 ______ 。

(6)若图乙的土壤中含有某些难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是 ______ 。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:地质学家研究表明,地球大约是在46亿年以前形成的,那时候地球的温度很高,地面上的环境与现在的完全不同:天空中或赤日炎炎,或电闪雷鸣,地面上火山喷发,熔岩横流。从火山中喷出的气体,如水蒸气、氢气、氨、甲烷、二氧化碳、硫化氢等构成了原始的大气层,原始大气中没有氧气。可见B符合题意。

故选:B。

此题主要考查的是原始大气的成分,据此解答。

只要熟练掌握了原始大气的成分,即可解答本题。此题的关键点:原始大气层中没有氧气。

2.【答案】D

【解析】解:米勒的实验如上图,将水注入左下方的③烧瓶内,先将①玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将③烧瓶内的水煮沸(模拟原始海洋),使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受①内的火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过②冷凝器的冷却后(模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程),积聚在④仪器底部的溶液(提取雨水样品)。

此实验结果生成了多种氨基酸,米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是蛋白质,可见D符合题意。

故选:D。

关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。此题主要考查的是米勒的实验及其结论,据此解答。

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。可结合米勒的实验装置图,来帮助理解和记忆。

3.【答案】B

【解析】解:化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹。化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。这种现象说明了生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。因此在某地的考古挖掘中,越往下挖掘,出土的生物化石,越有可能的是生物化石的结构越来越简单。

故选:B。

比较生物的化石及生物化石在地层中存在的情况,是运用古生物学上的证据对生物进化研究的方法,化石是生物进化最直接和最有力的证据.

解答此类题目的关键是理解化石分布的规律.

4.【答案】B

【解析】解:A、古生物学是根据生物化石所在地层的地质年代,确定化石所属生物种类和产生的顺序,从而获得生物进化关系的科学,故A错误。

B、比较解剖学是利用比较的方法研究各种不同生物的器官位置、结构及起源的科学。因此,人体保留了哺乳类所具有的阑尾、体毛和尾椎骨等痕迹。人体的这些痕迹器官在生物进化中属于比较解剖学证据。故B正确。

C、胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,它为生物进化提供了有力的证据;故C错误。

D、分子生物学是从分子水平对生物进行的研究,对不同生物中有关蛋白质和核酸组成单位的排列顺序进行比较,得出差异,从而确定生物之间的亲缘关系的远近。故D错误。

故选:B。

生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等,化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹;比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,比较解剖学为生物进化论提供的最重要的证据是同源器官;胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据。

解答此题的关键掌握生物进化的证据,并结合题意灵活解答。

5.【答案】B

【解析】解:如图生物进化树

可见,动物进化的历程是由无脊椎动物→脊椎动物,而脊椎动物的进化历程:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。

故选:B。

生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。可结合生物的进化树来解答。

解答此类题目的关键是记住生物进化的历程。这部分知识是重点,在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用。

6.【答案】A

【解析】解:滇叶 成虫有头有脚,肢节分明,有清晰的“脉络”,酷似被吃过的不规则叶片;达尔文认为,这是滇叶 在长期的生存斗争过程中经过自然选择的结果;自然选择是自然界对生物的选择作用,使适者生存,不适者被淘汰;人工选择是在不同的饲养条件下,原来的祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择,经过若干年的选择,使所选择的性状不断积累加强,最后选育出不同的品种。

故选:A。

一种生物模拟另一种生物或模拟环境中的其它物体从而借以蒙蔽敌害,保护自身的现象叫拟态,是动物在自然界长期演化中形成的特殊行为,是自然选择的结果。

熟记自然选择学说的主要内容包括四个要点:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。自然选择学说的核心是“物竞天择,适者生存”,是生物进化的动力。

7.【答案】D

【解析】解:A、适者生存,自然选择留下来的变异都是有利于生物生存的;但是环境不断变化,原来适应环境的有利变异,就有可能不再适应环境了如恐龙,故不符合题意;

B、生活在绿草地的青蛙,背部多是绿色的而不是褐色的,绿色的青蛙与环境的颜色相似,不易被天敌发现,生存的机会增大,更适应环境,故不符合题意;

C、雷鸟的羽毛颜色是一种保护色,受光照和温度的影响,其中光照的影响更强.到冬天,光照时间变短,短到一定程度之后,雷鸟受其影响开始慢慢换成白羽,以便使自己在白雪皑皑的环境中更难被发现,光照时间变长之后便会刺激雷鸟再次换羽,春天变成有横斑的灰或褐色,以适应冻原地区的植被颜色,所以属于一种保护色,利于捕食和躲避敌害.因此冬天的雷鸟羽毛颜色和雪地颜色很相似,这是自然选择的结果,故不符合题意;

D、生活在茂密的草原上,草食动物之间就无需为食物发生斗争,不符合自然选择学说,故符合题意.

故选:D.

达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表的惊世骇俗的宏篇巨著《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存;自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择.

遗传变异是自然选择的基础,过度繁殖是自然选择的内因,环境变化是自然选择的外因,生存斗争是自然选择的方式和过程,适者生存、不适者被淘汰是自然选择的结果.

8.【答案】A

【解析】解:人和类人猿的骨骼在结构上差不多完全相同,内脏结构也非常相似,人和类人猿的胚胎在五个月以前几乎完全一样,等等这些事实说明人和猿的共同特征多,亲缘关系近,是近亲,有共同的原始祖先--森林古猿。可见A符合题意。

故选:A。

此题是关于人和类人猿关系的资料分析题,分析作答。

做这题的关键是会分析资料,通过资料中的事实推出人和类人猿有共同的祖先的观点。

9.【答案】B

【解析】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变,不得不下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。可见B符合题意。

故选:B。

人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

了解人类的起源,明确森林古猿下地生活的原因是由于地形和气候等环境条件的改变。

10.【答案】B

【解析】解:人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。南方古猿的脑容量为 500毫升左右,能使用天然的工具,但不能制造工具;能人的脑容量平均为680毫升,能直立行走,解放前肢,能制造简单的工具(石器);直立人也就是所谓的晚期猿人,脑容量接近1100毫升,两足直立行走,手比较灵活,可以打造多种石器,开始使用火;能人的脑容量可达1000毫升以上;智人的人类脑容量达1350毫升甚至更大,接近现代人的脑量,能制造石器和骨器,靠狩猎、捕鱼生活。不仅会使用火,还能人工取火。因此,在人类进化的过程中,直立人是人类进化最关键的一个阶段;脑的发育,使人类制造和使用工具的能力越来越强,并且产生了语言,使其适应环境的能力越来越强。可见人类进化过程中最显著的变化之一是脑容量的增加,可见B正确。

故选:B。

人类的进化的四个阶段:南方古猿→能人→直立人→智人。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走→制造和使用工具→大脑进一步发达→语言的产生。直立人是人类进化最关键的一个阶段,脑容量的增加是人类进化过程中最显著的变化之一。

掌握人类进化的历程,明确在古猿进化到人的过程中,脑容量不断增加。

11.【答案】B

【解析】解:人类学者按肤色、发型、眼形、鼻形等外貌特征,把世界上的人类划分:蒙古利亚人;尼格罗人;高加索人;澳大利亚人4个人种。人种的形成是长期的自然和历史条件影响的结果。所以欧洲人不属于人种的划分。

故选:B

人类的进化通常分为南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。

熟知现代人的划分方法及人种是解题的关键。

12.【答案】A

【解析】解:A、蚯蚓的活动使得土壤变得肥沃和疏松,是生物对环境的影响,A正确;

B、鸟类前肢转化为翼,为飞行器官,有利于空中飞行,能体现生物适应环境,B错误;

C、仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境,说明了生物对环境的适应,C错误;

D、新疆哈密地区,昼夜温差大,白天光照强烈,光合作用旺盛,制造的糖分多;夜晚气温低,呼吸作用弱,分解的糖分少,因此新疆的哈密瓜比较甜体现了环境影响生物,D错误。

故选:A。

生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

13.【答案】A

【解析】解:A、种豆南山下,草盛豆苗稀意思是豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,草盛,即草多了,草吸收的水、无机盐就多,属于竞争关系,反映了生物因素对生物影响;

B、近水楼台先得月,向阳花木早逢春,属于环境因素对生物的影响;

C、墙角数枝梅,凌寒独自开说明在寒冷的冬季,墙角只有梅花开放着,其他的植物没有表现出生长的现象,是梅花对寒冷的冬季的适应,这句诗所反映的生物与环境之间的关系是生物能适应一定的环境;

D、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,是环境因素温度对生物的影响。

故选:A。

环境中影响生物生活的各种因素称为环境因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素包括:种内关系和种间关系。种内关系又分为种内互助和种内竞争;种间关系又有①共生②寄生③捕食④种间竞争几种方式。因此,影响生物生活的环境因素包括生物因素和非生物因素。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

14.【答案】B

【解析】解:A、鱼儿生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳,必须生活在水中,离开水就会死亡。俗话说:“鱼儿离不开水”,因此生物依赖环境,A正确;

B、“雨露滋润禾苗壮”意思是禾苗可以吸收水分,满足树的生长需要,体现了非生物因素水对生物的影响,属于环境影响生物,B错误;

C、正常情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,C正确;

D、生物富集作用是指环境中一些有毒物质(如重金属、化学农药等),通过食物链在生物体内不断积累的过程,大鱼是该生态系统的最高级消费者,它们体内积累有毒物质最多,D正确。

故选:B。

生物生存受到环境因素的影响(包括生物因素和非生物因素),生物适应一定的环境又受到环境的制约,生物必须依赖一定的环境而生存。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

15.【答案】C

【解析】解:生态系统由生物部分和非生物部分(无机环境)组成,因此构成当地生态系统的是景区中所有的生物和无机环境。

故选:C。

生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的一个统一整体。由生物部分和非生物部分组成。生物部分包括生产者(植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).非生物部分包括阳光、空气、水等。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的概念及组成。

16.【答案】A

【解析】解:在自然界中动物、植物的遗体、遗物不会保留着,因为大量的腐生细菌、真菌等微生物会把动物、植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,它们作为分解者促进了自然界中的物质循环。“落红本是无情物,化做春泥更护花”说的就是分解者把落花这种植物的遗体、遗物分解成了无机物,归还土壤,再被植物吸收利用。可见A符合题意。

故选:A。

生态系统包括生物部分和非生物部分,生物成分有生产者、消费者和分解者组成,分解动植物遗体的分解者(腐生细菌和真菌).其中营腐生的细菌、真菌能够把动植物遗体中的有机物分解为无机物,参与自然界中的物质循环。

解此题的关键是分解者的作用,保障物质循环的畅通进行,值得注意。

17.【答案】D

【解析】解:食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

A、鱼是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,故该选项不正确;

B、水稻生活在水田中,鱼不吃水稻,故该选项不正确;

C、食物链的箭头指向消费者,该食物链把箭头的方向弄反,故该选项不正确;

D、该食物链正确的表示了生产者水草与消费者鱼、水獭它们三者的关系,故该选项正确;

故选D

解答此题的关键有二点,一个是明确食物链的概念:生产者与消费者之间这种吃与被吃的关系;另一个是知道食物链的正确写法。

此类题只考查了食物链的正确表示方法,虽然是基础性的试题,但是在平时还是经常会出错的:有些同学会在食物链的后面加上分解者,有些同学会把箭头的方向弄反了或者只画一横线表示,还有的同学把整个食物链都写反了。

18.【答案】D

【解析】解:A、一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,图中只有生物成分的生产者和消费者,还缺少非生物成分和分解者,因此该图不可以代表一个生态系统,A错误;

B、草属于生产者,昆虫属于消费者,而不是都属于生产者,B错误;

C、在此生态系统中,青蛙的体色多数为绿色,这是长期自然选择的结果,C错误;

D、生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。所以生态系统中,能量是沿着食物链和食物网流动的,D正确。

故选:D。

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)物质、能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%-20%的能量能够流入下一个营养级。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链的概念和能量流动特点。

19.【答案】B

【解析】解:A、①表示初级消费者同化的能量,根据能量流动的特点①远远小于流经生态系统内部的总能量,A错误;

B、②为次级消费者同化的能量,其去向除了③流向分解者、④流向下一营养级外,还有呼吸消耗和未被利用,所以②>③+④,B正确;

C、④⑤⑥⑦表示分解者分解的能量,C错误;

D、能量传递效率为10%~20%,所以一般情况下,②为①的10%~20%,③为②的10%~20%,D错误;

故选:B。

图中①②③分别代表各级消费者同化的能量。④⑤⑥⑦表示分解者分解的能量。

本题考查生态系统功能的相关知识点,意在考查学生对所学知识的理解与掌握程度,培养了学生分析题意、获取信息、解决问题的能力。

20.【答案】A

【解析】解:生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的。其中,根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者。其中生产者指的是绿色植物。它们通过光合作用,吸收二氧化碳,制造成有机物。也能通过呼吸作用释放二氧化碳。所以甲为生产者;消费者指的是各种动物。它们的生存都直接或间接的以绿色植物为食。也能通过呼吸作用释放二氧化碳。所以丙为消费者;分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物。它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。所以乙为分解者。

故选:A

本题考查的是生态系统的组成,生态系统是指在一定的地域内,生物与环境形成的统一整体。

生态系统的组成以及各部分的作用是考查的重点,多以选择题或是材料题的形式出现,难度一般。

21.【答案】C、D 光照 A、B 水藻 不能,因为A、C两个装置中有河泥和水藻两个变量 河泥对小鱼生存时间有影响吗?

【解析】解:(1)如果研究光照在生态系统中的作用,应选以光为变量,其他条件都一样,即取CD两组作为一组对照实验;如果研究水藻在生态系统中的作用,应选以水藻为变量,其他条件都一样,即取AB两组作为一组对照实验。

(2)对照实验要控制变量的唯一,比较比较A、C结果可知,两个装置中有两个变量:河泥和水藻。无法证明河泥在生态系统中的作用。

(3)B和C装置的不同之处在于B装置中没有河泥,D装置中有河泥。因此,提出的探究问题是:河泥对小鱼生存时间有影响吗?

故答案为:(1)CD;光照;AB;水藻;

(2)不能,因为A、C两个装置中有河泥和水藻两个变量。

(3)河泥对小鱼生存时间有影响吗?

生态因素是指环境中影响生物的生活和分布的因素。可分为非生物因素--光、空气、水、温度和土壤等;生物因素--影响某种生物生活的其他生物即生产者、消费者和分解者。解答时从非生物因素和生物因素对小鱼生存时间的影响,光合作用与呼吸作用的相互作用以及确定实验变量、设置对照实验等方面切入。

探究实验需设置对照,做此类题目关键是确定实验变量、设置对照实验。

22.【答案】原始生命 原始海洋 爬行类 裸子植物 化石 从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等

【解析】解:(1)(2)如图生物进化树:

由两幅图对比可知,A是原始生命,诞生在原始海洋中。B是爬行类,C是裸子植物,用种子繁殖。

(3)化石是研究生物进化的重要的直接的证据,常用的研究方法是比较法,通过对化石在地层中出现的顺序的研究,能够比较直观地了解生物进化的大致历程和规律:在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。这种现象说明了生物是由低等到高等逐渐进化而来的。

(4)生物进化的总体趋势是:从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生.

故答案为:

(1)原始生命;原始海洋

(2)爬行类;裸子植物

(3)化石

(4)从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等

在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据;生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

生物进化的总体趋势的知识在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用。

23.【答案】达尔文 类人猿 直立人 AB 大脑 语言

【解析】解:(1)达尔文在1859年出版的《物种起源》一书中系统地阐述了生物进化学说:生物都有繁殖过剩的倾向;而生物的生存空间和食物是有限的,所以生物必须进行生存斗争;在同一种群中的个体存在着变异,具有能适应环境的有利变异的个体将存活下来,并繁殖后代,不具有有利变异的个体就被淘汰;经过长期的自然选择,微小的变异就得到积累而成为显著的变异,由此可能导致亚种和新种的形成。

(2)黑猩猩、大猩猩、猩猩、长臂猿都和人有许多相似的地方,统称为现代类人猿。人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。

(3)从我国发现的北京猿人化石可以看出北京猿人属于人类进化的直立人阶段。

(4)图中C是人类进化过程中的直立人阶段,具备了直立行走的能力和制造和使用简单工具的能力。

(5)从C到G,除着装发生了变化之外,另外一个显著的变化是脑的发育,使人类制造和使用工具的能力越来越复杂,并且产生了语言,使其适应环境的能力越来越强。可见人类进化过程中最显著的变化之一是脑容量的增加,大脑越来越发达。

(6)人类的祖先在群体生活中还产生了语言和意识,逐渐形成了社会。就这样,经过极其漫长的岁月,古猿逐渐进化成人类。

故答案为:(1)达尔文;

(2)类人猿;

(3)直立人;

(4)AB;

(5)大脑;

(6)语言。

人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走 --制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。直立行走是进化发展的基础,是使用工具制造工具的基础。

做此题要求我们基础知识掌握的牢固,明确人与类人猿的关系,了解人和类人猿的区别等。

24.【答案】分解者和非生物部分 物质循环 二氧化碳 单向流动、逐级递减 太阳能

【解析】解:(1)一个完整的生态系统是由生物部分和非生物部分组成的,生物部分包括生产者(主要是植物)、消费者(主要是动物)、分解者(细菌和真菌)非生物部分包括阳光、空气、水等. 由图可知,该生态系统的生产者是A,消费者B、C、D、E.若要构成一个生态系统,还缺少分解者(细菌和真菌)和非生物部分(阳光、空气和水等).

(2)从图中各生物体内有害物质的含量就可以确定,位于食物链最前端的应是A,往下依次是E、D、C、B,则此食物网的写法是:

.

(3)生态系统的重要功能主要表现在能量流动和物质循环,二者相互依存,不可分割.在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,每一个营养级能量的传递效率约为10~20%.因此生态系统的能量流动是单向不循环的。碳元素主要以二氧化碳的形式通过生产者的光合作用进入生物群落,而又以生产者、消费者、分解者的呼吸作用释放出来返回到无机环境中,供绿色植物再进行光合作用.

(4)能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,能量流动的过程称为能流,在生态系统中只有绿色植物才能进行光合作用固定太阳能.流经生态系统的总能量是绿色植物所固定的太阳能,因此生态系统的能量源头和流动起点都是太阳能.

故答案为:(1)分解者和非生物部分

(2)

(3)物质循环;二氧化碳;单向流动、逐级递减;

(4)太阳能

(1)有毒物质DDT会沿着食物链传递并逐渐富集积累,在一条食物链中营养级越低有毒物质积累越少,营养级越高有毒物质积累越多.

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者.

解题的关键是熟悉食物链的写法、能量流动的特点以及生物富集现象.

25.【答案】分解者的分解作用 食物链 6 竞争 草→鼠→猫头鹰 蛇、猫头鹰、吃虫的鸟、青蛙、蜘蛛 猫头鹰

【解析】解:(1)根据图甲碳循环示意图可知,丙表示生产者,而甲、丙都有指向乙的箭头,说明乙是分解者,甲是消费者。①是光合作用,②③是呼吸作用,④是分解者的分解作用。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,图乙所示的各种生物中,通过吃与被吃关系形成了食物链,该生态系统中的食物链有:①草→鼠→猫头鹰;②草→鼠→蛇→猫头鹰;③草→食草昆虫→吃虫的鸟→猫头鹰;④草→食草昆虫→蜘蛛→青蛙→蛇→猫头鹰,⑤草→食草昆虫→青蛙→蛇→猫头鹰,⑥草→蜘蛛→吃虫的鸟→猫头鹰,共6条。

(3)图乙中的鼠和食草昆虫都以草为食物,所以鼠和食草昆虫之间存在竞争关系。

(4)食物链上的每一级结构就是一个营养级,乙中含有三个营养级的食物链只有:草→鼠→猫头鹰。

(5)根据图甲碳在该食物链中,第三营养级的动物包括蛇、猫头鹰、吃虫的鸟、青蛙、蜘蛛。

(6)在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加。若图乙的土壤中含有某些难以分解的有毒物质,则体内有毒物质积累最多的生物是猫头鹰。

故答案为:(1)分解者的分解作用(或答分解者的呼吸作用)

(2)食物链;6

(3)竞争

(4)草→鼠→猫头鹰

(5)蛇、猫头鹰、吃虫的鸟、青蛙、蜘蛛

(6)猫头鹰

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。

(4)根据图甲碳循环示意图可知,丙表示生产者,而甲、丙都有指向乙的箭头,说明乙是分解者,甲是消费者。碳在生物群落内以有机物的形式传递。图乙中,食物链的起点都是生产者绿色植物,终点都是最高级消费者猫头鹰。

掌握生态系统的组成、食物链的正确书写、能量流动特点及生物富集等知识是解题的关键。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录