2020-2021学年山东省菏泽市鄄城县八年级(下)期中生物试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年山东省菏泽市鄄城县八年级(下)期中生物试卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 141.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-21 12:15:48 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年山东省菏泽市鄄城县八年级(下)期中生物试卷

科学家推测,生命起源的化学进化过程顺序是( )

①诞生原始生命 ②形成有机小分子物质 ③构成独立的体系 ④形成有机大分子.

A. ②③④① B. ①②③④ C. ③④②① D. ②④③①

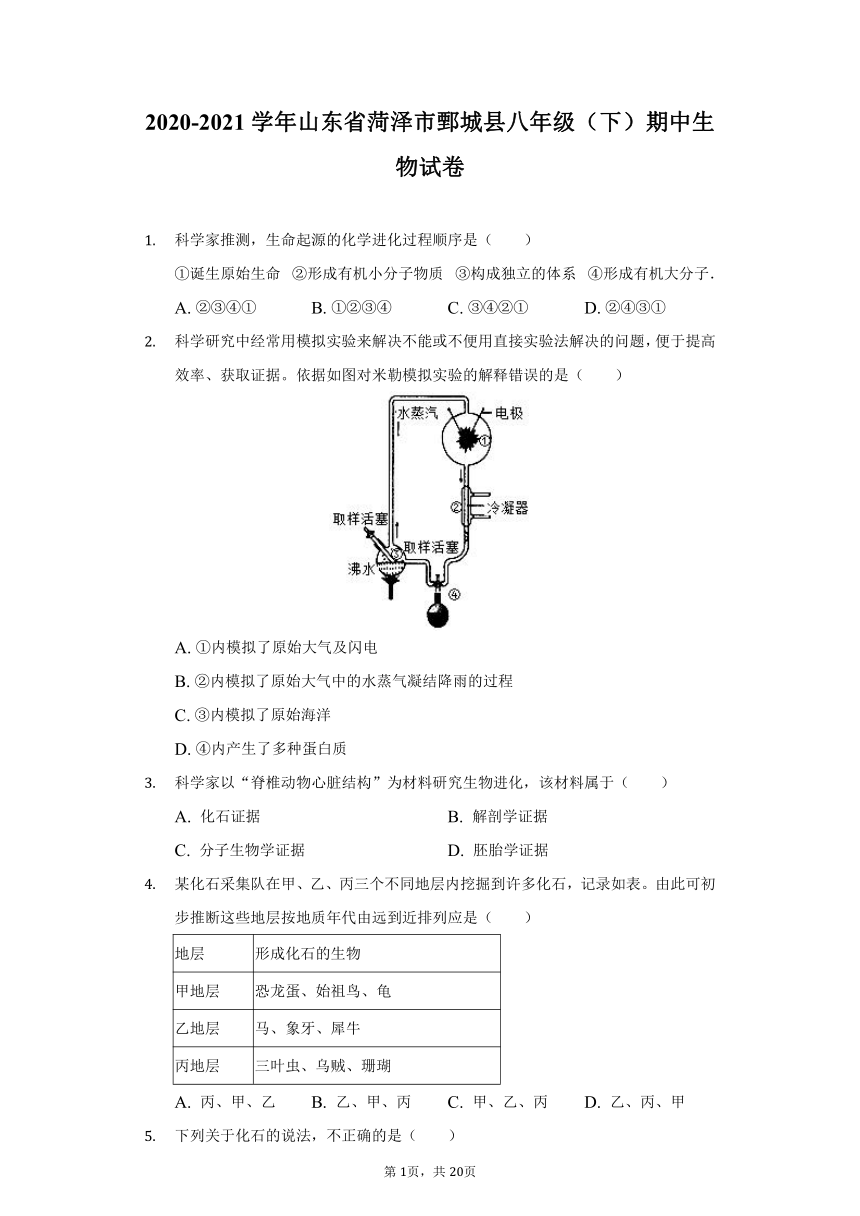

科学研究中经常用模拟实验来解决不能或不便用直接实验法解决的问题,便于提高效率、获取证据。依据如图对米勒模拟实验的解释错误的是( )

A. ①内模拟了原始大气及闪电

B. ②内模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程

C. ③内模拟了原始海洋

D. ④内产生了多种蛋白质

科学家以“脊椎动物心脏结构”为材料研究生物进化,该材料属于( )

A. 化石证据 B. 解剖学证据

C. 分子生物学证据 D. 胚胎学证据

某化石采集队在甲、乙、丙三个不同地层内挖掘到许多化石,记录如表。由此可初步推断这些地层按地质年代由远到近排列应是( )

地层 形成化石的生物

甲地层 恐龙蛋、始祖鸟、龟

乙地层 马、象牙、犀牛

丙地层 三叶虫、乌贼、珊瑚

A. 丙、甲、乙 B. 乙、甲、丙 C. 甲、乙、丙 D. 乙、丙、甲

下列关于化石的说法,不正确的是( )

A. 化石主要是由生物遗体的坚硬部分形成的

B. 生物的遗物或生活痕迹也可能形成化石

C. 化石是经过若干万年的复杂变化形成的

D. 有昆虫化石的地层一定都比有鸟类化石的地层更加古老

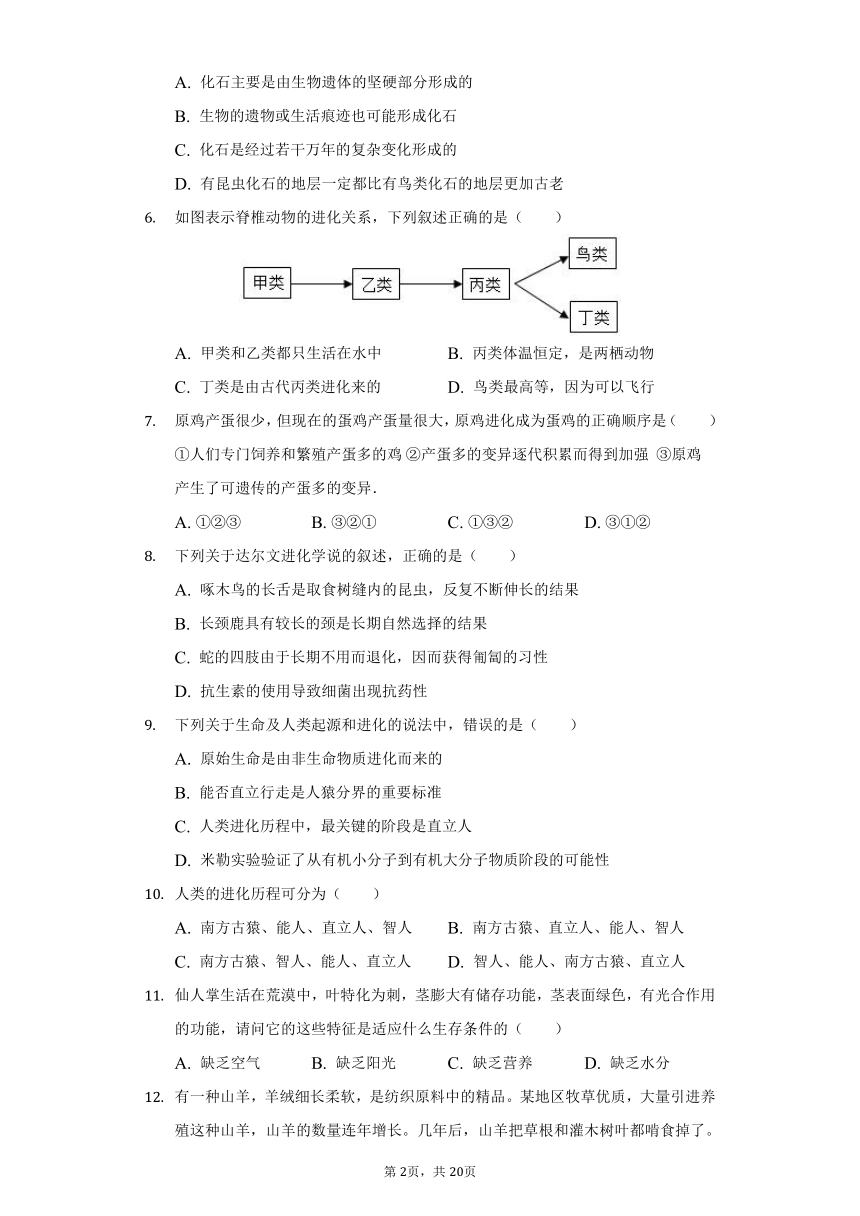

如图表示脊椎动物的进化关系,下列叙述正确的是( )

A. 甲类和乙类都只生活在水中 B. 丙类体温恒定,是两栖动物

C. 丁类是由古代丙类进化来的 D. 鸟类最高等,因为可以飞行

原鸡产蛋很少,但现在的蛋鸡产蛋量很大,原鸡进化成为蛋鸡的正确顺序是( )

①人们专门饲养和繁殖产蛋多的鸡 ②产蛋多的变异逐代积累而得到加强 ③原鸡产生了可遗传的产蛋多的变异.

A. ①②③ B. ③②① C. ①③② D. ③①②

下列关于达尔文进化学说的叙述,正确的是( )

A. 啄木鸟的长舌是取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

B. 长颈鹿具有较长的颈是长期自然选择的结果

C. 蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐的习性

D. 抗生素的使用导致细菌出现抗药性

下列关于生命及人类起源和进化的说法中,错误的是( )

A. 原始生命是由非生命物质进化而来的

B. 能否直立行走是人猿分界的重要标准

C. 人类进化历程中,最关键的阶段是直立人

D. 米勒实验验证了从有机小分子到有机大分子物质阶段的可能性

人类的进化历程可分为( )

A. 南方古猿、能人、直立人、智人 B. 南方古猿、直立人、能人、智人

C. 南方古猿、智人、能人、直立人 D. 智人、能人、南方古猿、直立人

仙人掌生活在荒漠中,叶特化为刺,茎膨大有储存功能,茎表面绿色,有光合作用的功能,请问它的这些特征是适应什么生存条件的( )

A. 缺乏空气 B. 缺乏阳光 C. 缺乏营养 D. 缺乏水分

有一种山羊,羊绒细长柔软,是纺织原料中的精品。某地区牧草优质,大量引进养殖这种山羊,山羊的数量连年增长。几年后,山羊把草根和灌木树叶都啃食掉了。结果当地的草场和灌木林受到了严重的破坏,甚至出现草场沙化现象。这个事例说明( )

A. 生物能够适应一定的环境 B. 生物能够影响环境

C. 生物既能适应环境又能影响环境 D. 环境能影响生物

为探究某环境因素对鼠妇生活的影响,某同学设计的实验如表所示:

组别 土壤 光线 温度 鼠妇数量

甲 干燥 阴暗 20℃ 10只

乙 湿润 阴暗 20℃ 10只

该同学探究的环境因素是( )

A. 光照 B. 温度 C. 土壤成分 D. 土壤湿度

下列关于生物生活的“环境”的描述,正确的是( )

A. 生物生活的空间 B. 家养动物不需要环境

C. 影响生物生活的非生物因素 D. 包括生物因素和非生物因素

下列各项中不能称为生态系统的是( )

A. 一块农田 B. 一个鱼缸的所有金鱼

C. 一条河流 D. 一个植物园

秸秆是农作物收获籽实后留下的茎叶部分的总称,焚烧秸秆可能导致雾霾。秸秆还田(填埋)既增加土壤肥力,又降低环境污染。在秸秆增加土壤肥力过程中,起主要作用的是( )

A. 生产者 B. 分解者 C. 消费者 D. 无机环境

如图为某生态系统示意图,该生态系统所含食物链的正确表示方式是( )

A. 树→虫→鸟

B. 光→树→虫→鸟

C. 树→虫→鸟→细菌和真菌

D. 光→树→虫→鸟→细菌和真菌

在“青草→食草昆虫→蜘蛛→食虫鸟→猫头鹰”构成的食物链中,有毒物质积累最多的生物是( )

A. 食草昆虫 B. 猫头鹰 C. 蜘蛛 D. 青草

下列不属于城市生态系统特点的是( )

A. 绿色植物占的比例较高 B. 对外部系统的依赖性大

C. 人类是消费者的主体 D. 食物链简化

自然条件下,生态系统能够在一段较长的时间内保持动态平衡,其主要原因是( )

A. 能量的增减随季节波动

B. 具有复杂的营养结构

C. 物质循环和能量流动反复进行

D. 生态系统具有一定的自动调节能力

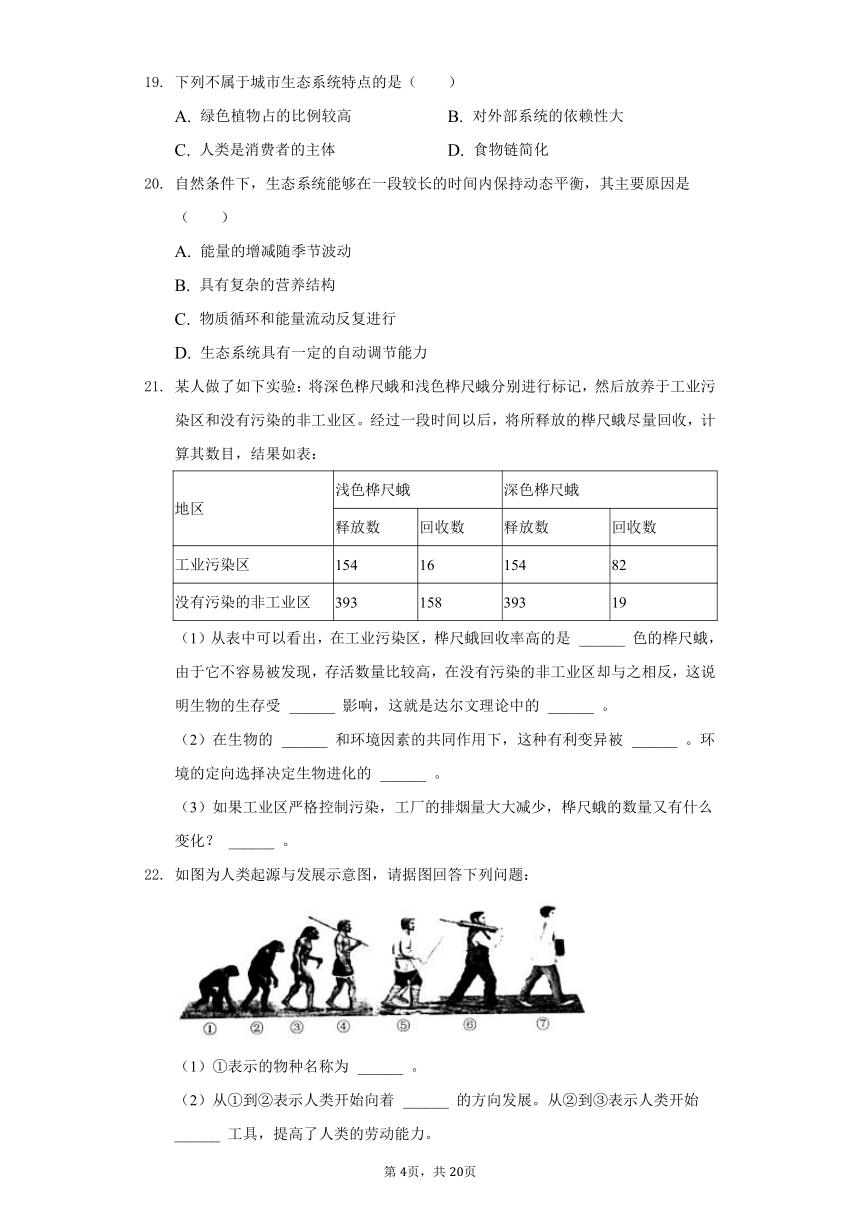

某人做了如下实验:将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于工业污染区和没有污染的非工业区。经过一段时间以后,将所释放的桦尺蛾尽量回收,计算其数目,结果如表:

地区 浅色桦尺蛾 深色桦尺蛾

释放数 回收数 释放数 回收数

工业污染区 154 16 154 82

没有污染的非工业区 393 158 393 19

(1)从表中可以看出,在工业污染区,桦尺蛾回收率高的是 ______ 色的桦尺蛾,由于它不容易被发现,存活数量比较高,在没有污染的非工业区却与之相反,这说明生物的生存受 ______ 影响,这就是达尔文理论中的 ______ 。

(2)在生物的 ______ 和环境因素的共同作用下,这种有利变异被 ______ 。环境的定向选择决定生物进化的 ______ 。

(3)如果工业区严格控制污染,工厂的排烟量大大减少,桦尺蛾的数量又有什么变化? ______ 。

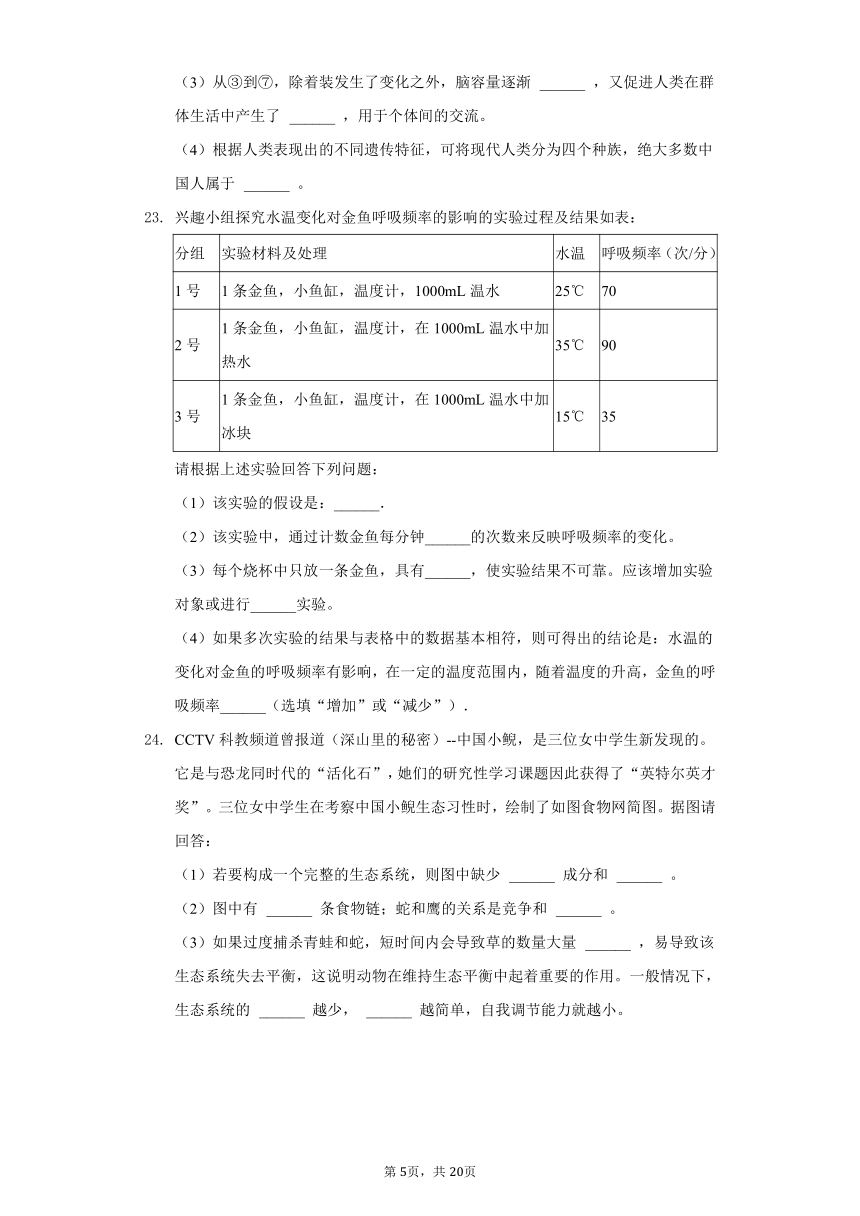

如图为人类起源与发展示意图,请据图回答下列问题:

(1)①表示的物种名称为 ______ 。

(2)从①到②表示人类开始向着 ______ 的方向发展。从②到③表示人类开始 ______ 工具,提高了人类的劳动能力。

(3)从③到⑦,除着装发生了变化之外,脑容量逐渐 ______ ,又促进人类在群体生活中产生了 ______ ,用于个体间的交流。

(4)根据人类表现出的不同遗传特征,可将现代人类分为四个种族,绝大多数中国人属于 ______ 。

兴趣小组探究水温变化对金鱼呼吸频率的影响的实验过程及结果如表:

分组 实验材料及处理 水温 呼吸频率(次/分)

1号 1条金鱼,小鱼缸,温度计,1000mL温水 25℃ 70

2号 1条金鱼,小鱼缸,温度计,在1000mL温水中加热水 35℃ 90

3号 1条金鱼,小鱼缸,温度计,在1000mL温水中加冰块 15℃ 35

请根据上述实验回答下列问题:

(1)该实验的假设是:______.

(2)该实验中,通过计数金鱼每分钟______的次数来反映呼吸频率的变化。

(3)每个烧杯中只放一条金鱼,具有______,使实验结果不可靠。应该增加实验对象或进行______实验。

(4)如果多次实验的结果与表格中的数据基本相符,则可得出的结论是:水温的变化对金鱼的呼吸频率有影响,在一定的温度范围内,随着温度的升高,金鱼的呼吸频率______(选填“增加”或“减少”).

CCTV科教频道曾报道(深山里的秘密)--中国小鲵,是三位女中学生新发现的。它是与恐龙同时代的“活化石”,她们的研究性学习课题因此获得了“英特尔英才奖”。三位女中学生在考察中国小鲵生态习性时,绘制了如图食物网简图。据图请回答:

(1)若要构成一个完整的生态系统,则图中缺少 ______ 成分和 ______ 。

(2)图中有 ______ 条食物链;蛇和鹰的关系是竞争和 ______ 。

(3)如果过度捕杀青蛙和蛇,短时间内会导致草的数量大量 ______ ,易导致该生态系统失去平衡,这说明动物在维持生态平衡中起着重要的作用。一般情况下,生态系统的 ______ 越少, ______ 越简单,自我调节能力就越小。

如图一表示生态系统中物质循环的全过程,图二是图一食物链中三种生物体内所含有机物总量的直方图,请据图回答下列问题:

(1)碳在无机环境与各种生物之间以______的形式进行循环。

(2)图一中②、③表示的生理过程分别是______和______。

(3)图二种C对应图一种的生物是______。

(4)图一所示生态系统中,甲、乙、丙、丁四种成分不可缺少的是______。

(5)由于煤和石油的国度使用,造成温室效应,破坏了生态系统。因此我们应积极倡导低碳生活。请举出两种低碳的生活方式。______。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:原始大气中的无机小分子物质在紫外线、闪电、高温和宇宙射线等条件的激发下形成有机小分子物质,有机小分子物质随着雨水汇入原始海洋,经过长期演变,形成了比较复杂的有机大分子物质,这些物质逐渐聚集并在外表形成了原始界膜,构成了相对独立的体系,这些独立的体系不断完善,最终形成最简单的原始生命形式。可见生命的起源分为四个阶段:②形成有机小分子物质→④形成有机大分子→③构成独立的体系→①诞生原始生命,故选项D正确。

故选:D。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。在地球形成的最初是没有生命的,在地球上生命发生之前,经历了由无机物转变为有机物的化学进化过程。据此解答。

关于生命起源的化学进化过程的研究,虽然进行了大量的模拟实验,但是绝大多数实验只是集中在第一阶段,有些阶段还仅仅限于假说和推测。

2.【答案】D

【解析】解:米勒的实验如上图,将水注入左下方的③烧瓶内,先将①玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将③烧瓶内的水煮沸(模拟原始海洋),使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受①内的火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过②冷凝器的冷却后(模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程),积聚在④仪器底部的溶液(提取雨水样品)。

此实验结果生成了多种氨基酸,米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是蛋白质,可见D符合题意。

故选:D。

关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。此题主要考查的是米勒的实验及其结论,据此解答。

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。可结合米勒的实验装置图,来帮助理解和记忆。

3.【答案】B

【解析】解:化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的;

胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,为生物进化论也提供了重要的证据,如脊椎动物和人的胚胎发育早期都有鳃裂和尾;

比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,生物进化在比较解剖学上最重要的证据是同源器官。

故选:B

科学家以“脊椎动物心脏结构 为材料研究生物进化,该材料属于解剖学的证据,据此解答。

解答此类题目的关键是知道生物进化的证据。

4.【答案】A

【解析】解:化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。

甲地层(恐龙蛋、始祖鸟、龟),始祖鸟属于古代爬行类向鸟类进化的过渡类,动物较高等,因此地质年代较近;

乙地层(马、象牙、犀牛),马、象、犀牛属于哺乳动物,动物最高等,因此地质年代最近;

丙地层(三叶虫、乌贼、珊瑚),珊瑚属于腔肠动物,乌贼是软体动物,动物都低等,因此地质年代最远。

故这些地层按地质年代由远到近排列应是丙、甲、乙。

故选:A。

化石是由生物体的坚硬部分形成的,如植物茎的化石,动物的牙齿、骨骼、贝壳等的化石,有些化石则是生物体的印痕所形成的,如树叶的印痕化石,因此所有的化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。

化石在地层中的出现是有一定顺序的。和生物的进化相一致即平行关系。

5.【答案】D

【解析】ABC、通过分析可知,化石主要是由生物遗体的坚硬部分形成的、生物的遗物或生活痕迹也可能形成化石、化石是经过若干万年的复杂变化形成的,ABC正确;

D、多数昆虫化石的地层比有鸟类化石的地层更加古老,但是昆虫化石也可能出现在比有鸟类化石的地层更晚的地层中,D不正确。

故选:D。

(1)生物化石是古代生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。

(2)在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多。

(3)在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。

解答此类题目的关键是理解掌握化石分布的规律。

6.【答案】C

【解析】解:生物进化的历程如图所示:

可见,动物进化的历程是由无脊椎动物→脊椎动物的。而脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和原始的哺乳类。

A、甲是原始鱼类终生生活在水中,乙是两栖动物幼体生活在水中,用鳃呼吸,发育为变态发育,成体既能生活在水中,又能生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸。

B、丙是爬行动物,体温不恒定。

C、原始的鸟类和丁原始的哺乳类都是古代丙爬行动物进化来的。

D、生物进化的总体趋势是:从简单到复杂,由水生到陆生,从低等到高等。哺乳动物不但处于进化的最高点,而且它的特征,如体表被毛、牙齿分化、体腔内有膈、心脏四腔、体温恒定、胎生哺乳等,使它的结构功能最完善,最适应环境,也说明它是脊椎动物中乃至整个动物界是最高等的。所以脊椎动物中最高等的动物是哺乳动物。

故选:C。

本题考查生物进化的历程。地球上的动物是由无脊椎动物向脊椎动物进化的。

生物进化的趋势和历程,都是重要的考点。

7.【答案】D

【解析】解:首先人工选择的方向是人们的需求和喜好。而“蛋鸡”的出现是人工选择的结果,人们这样选择的目的就是为了获取更多的鸡蛋。我们又知道正是由于生物的遗传和变异是普遍存在的,使得③原鸡在繁殖中产生了可遗传的产蛋多的变异,为选择提供了选择的资料,选择的基础。①人们就专门饲养(选择)和繁殖产蛋多的鸡。在这个过程中②产蛋多的变异逐代积累而得到加强,形成现在产蛋量很大的蛋鸡。

故选:D。

人工选择是在不同的饲养条件下,原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状积累加强,最后形成不同的新品种。

人工选择是根据人们的需求和喜好,进行选择。

8.【答案】B

【解析】解:A、啄木鸟因为要捕食树缝内的昆虫,只有舌伸长才能捕捉到,就容易生存下去,舌短的就捉不到昆虫,而慢慢会被淘汰。而不是反复不断伸长的结果,A错误。

B、现在的长颈鹿的脖子之所以长,达尔文认为:古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、四肢长和四肢短的变异,这些变异是可以遗传的,四肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,经过许多代以后,四肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿.可见长颈鹿具有较长的颈是长期自然选择的结果.B正确;

C、环境变化是物种变化的原因,生物必须适应环境才能生存,故蛇的四肢退化是长期自然选择的结果,C错误;

D、细菌的抗药性变异发生在注射抗生素之前,不是使用抗生素后才的导致细菌出现抗药性。故D错误;

故选:B。

达尔文的自然选择学说,是生物进化论的核心内容。自然选择学说的中心论点是:物种是可变的。而且生物具有多样性和适应性。自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。

9.【答案】D

【解析】A、生命起源于非生命的物质,原始大气(包括水蒸气、氢、氨、甲烷等)在高温、紫外线以及雷电等一些自然条件的长期作用下,逐渐形成了许多简单的物,最终经过复杂的变化、漫长的时间在原始海洋里终于演变出原始的生命,A正确;

B、能否直立行走是人猿分界的重要标准,B正确;

C、直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段,C正确;

D、人在研究生命的起源中,美国学者米勒模拟原始地球的条件设计了一个实验装置,将甲烷、氨、氢、水蒸气等气体泵入一个密闭的装置内,通过火花放电,合成了氨基酸,证明了从无机物合成有机物是有可能的这一结论,D错误。

故选:D。

(1)人类起源于森林古猿,人类进化的历程可分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段,在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走--制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。

(2)随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

理解生命的起源和生物的进化是解答此类题目的关键,要重点掌握。

10.【答案】A

【解析】解:人类起源森林古猿,古人类在发展过程中,经历了南方古猿、能人、直立人和智人四个阶段。南方古猿只能使用天然工具;能人能制造简单的工具(石器);直立人会打制不同用途的石器,学会了用火;智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器,能用骨针缝制兽皮衣物,可用标枪和长矛进行狩猎、捕鱼。可见A正确;

故选:A。

人类起源森林古猿,古人类在发展过程中,经历了南方古猿、能人、直立人和智人四个阶段。

掌握人类的进化的四个过程即可解答。

11.【答案】D

【解析】解:环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物,包括同种和不同种的生物个体。仙人掌生活在荒漠中,荒漠干旱缺水,叶特化为剌,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失;茎膨大有储存功能,可以储存大量的水分,适应干旱缺水的沙漠环境。

故选:D。

此题主要考察了环境中的非生物因素对生物的影响.解答时可以从环境特点和生物的关系方面来切入.

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释.

12.【答案】C

【解析】解:有一种山羊,羊绒细长柔软,是纺织原料中的精品。某地区牧草优质,大量引进养殖这种山羊,山羊的数量连年增长,说明生物适应环境;几年后,山羊把草根和灌木树叶都啃食掉了,使草原和灌木林受到严重的破坏,甚至造成草原沙漠化现象,这个事例又说明生物能够影响环境,因此选项C正确。

故选:C。

生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境,如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。解答时可以从生物影响环境的表现方面来切入。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些生产生活现象做出科学的解释。

13.【答案】D

【解析】解:根据分析可知,此题探究“影响鼠妇生活的环境因素”的实验设计,表格信息中主要是土壤湿度不同,其它条件光线、温度等均相同,因此他探究的问题土壤湿度对鼠妇生活的影响。

故选:D。

对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。其中这种不同的条件就是实验变量。因此在探究实验中要得到可信的结论,一组对照实验中变量只能是一个。此题表格信息中主要是光照的不同,因此光照是该题的变量。

设置对照实验目的在于消除无关变量对实验对象的影响。为增加可信度和说服力,探究实验一定要设置对照组。

14.【答案】D

【解析】解:环境中影响生物生活和分布的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。其中非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等;生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,故生物生活的“环境”的描述正确的选项是D。

故选:D。

环境中影响生物生活的各种因素分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

理解掌握生态因素的概念是解题的关键。

15.【答案】B

【解析】解:在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统。一片农田、一条河流、一个植物园,既包含了该环境中的所有生物,也包含生物所在的环境,都能构成生态系统;一个鱼缸的所有金鱼只包括了生物部分的部分动物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统。

故选:B。

在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统。它包括生物部分和非生物部分。只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统。据此可以解答本题。

理解掌握生态系统的概念。

16.【答案】B

【解析】解:分解者能将秸秆分解产生二氧化碳、水和无机盐。因此秸秆还田既增加了土壤肥力,又降低了环境污染。秸秆变为肥料过程中起主要作用的是分解者。

故选:B。

(1)生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供营养物质和能量的绿色植物。

(3)消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物。它们的生存都直接或间接的依赖绿色植物制造的有机物。

(4)分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物。它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成和各成分的作用。

17.【答案】A

【解析】解:A、该食物链“树→虫→鸟”,正确的表示了生产者树与消费者虫、鸟它们之间的关系,A正确;

B、光属于非生物部分,食物链不包括非生物部分,B不正确;

C、细菌和真菌是分解者,既不属于生产者也不属于消费者,食物链的概念不包括分解者,C不正确;

D、食物链的起点是生产者,终点是消费者,光属于非生物部分,细菌、真菌等分解者,D不正确。

故选:A。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者,箭头的方向是由被吃的指向吃的一方。

熟知食物链概念以及食物链正确的书写是解答此题的关键。

18.【答案】B

【解析】解:在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集.在“青草→食草昆虫→蜘蛛→食虫鸟→猫头鹰”食物链中,青草的级别最低,有害物质积累最少,猫头鹰的级别最高,有毒物质积累最多。

故选:B。

生物富集指的是环境中含有无法排除的有害物质(如农药重金属等等)在生活於其间的生物体内沉积的现象.

理解掌握生态系统中的物质能量流动特点。

19.【答案】A

【解析】解:城市生态系统属于人工生态系统,城市生态系统是城市居民与其环境相互作用而形成的统一整体,也是人类对自然环境的适应、加工、改造而建设起来的特殊的人工生态系统。城市生态系统中人类起重要支配作用;植物种类和数量少,消费者主要是人类,而不是野生动物。城市生态系统由少量的植物(生产者),人、少量的动物(消费者),分解者以及生活环境组成。但是,生产者的数量较少,制造的有机物不能满足人类的需要,因此需要从城市外购进大量的农副产品,才能保持平衡即对外部系统的依赖性大;由于生物种类较少,因此食物链简化。因此不属于城市生态系统特点的是绿色植物占的比例较高。

故选:A。

生态系统的类型有森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统.不同的生态系统功能不同,解答即可。

掌握城市生态系统的特点是解题的关键。

20.【答案】D

【解析】解:A、能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.该选项不正确.

B、生态系统中的营养结构越复杂,自动调节能力就越大.但这种自动调节能力是有一定限度的.当人为的或自然因素的干扰超过了这种限度时,生态系统就会遭到破坏.例如,如果草原上放养的牲畜太多,就会严重破坏草场植被,造成土地沙化,草场就很难恢复原样了.该选项不正确.

C、物质循环是周而复始的,但能量流动是不可反复进行的.该选项不正确.

D、在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的.这说明生态系统具有一定的自动调节能力.该选项正确.

故选:D

此题考查对生态系统自动调节能力的认识.生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的.

人为因素:主要是指人类在生产、生活活动中对自然资源不合理的开发、利用,对生态系统稳定性造成的破坏,此外,引种不合理也会导致生态系统失去原有的稳定性.

21.【答案】深 环境 自然选择 遗传变异 定向积累 方向 浅色桦尺蛾数量增多

【解析】解:(1)由资料分析可知,工业污染区,桦尺蛾的生活环境被工厂的烟熏成了深颜色,这样深色桦尺蛾就不容易被发现,而浅色桦尺蛾容易被敌害发现;在非工业区,桦尺蛾的生活环境未被污染颜色浅,所以浅色的桦尺蛾不容易被敌害发现而生存下来,可以说明桦尺蛾的体色使桦尺蛾对环境具有一定的适应性。这就是达尔文理论中的适者生存,不适者淘汰。通过上述事实说明,桦尺蛾的敌害对桦尺蛾有选择作用。根据达尔文理论,保护色的形成是长期自然选择的结果。

(2)生物的遗传变异和环境因素的共同作用下,“经过一代一代的自然选择,生物的有利变异被定向积累,久而久之,就产生了与环境相适应的生物新类型”。可见环境的定向选择决定生物进化的方向。

(3)禁止污染,工厂排烟量大减少,树木等桦尺蛾所生存的环境受污染的机会大大减少,因此其生存环境为浅色的环境,深色的桦尺蛾而容易被敌害发现,数量大大减少,而浅色桦尺蛾由于不容易被敌害发现而大量生存下来。

故答案为:(1)深;环境;自然选择

(2)遗传变异;定向积累;方向;

(3)浅色桦尺蛾数量增多。

达尔文人为:任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争。

解题的关键是用桦尺蛾的遗传、发育及利用自然选择的知识去分析解释其生存现象。

22.【答案】森林古猿 直立行走 制造和使用 增加 语言 蒙古利亚人

【解析】解:(1)人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿,图①是人类的祖先森林古猿。以树栖生活为主。

(2)从①到②表示人类开始向着直立行走,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。直立行走使前肢解放出来;从②到③表示人类开始制造工具、使用工具,使自己的四肢得以延伸,捕猎和御敌能力大大增强,使人类变得越来越强大。

(3)从③到⑦,除着装发生了变化之外,另外一个显著的变化是脑的发育,使人类制造和使用工具的能力越来越复杂,并且产生了语言,使其适应环境的能力越来越强。可见人类进化过程中最显著的变化之一是脑容量的增加,大脑越来越发达。

(4)中国人多数属于蒙古利亚人中的东亚类型和南亚类型。蒙古人种的主要特征是:体形肤色中等,头发黑,直而硬,体毛和须发较少,脸扁平,鼻宽度中等,鼻梁较低,眼睑大多有内毗褶且眼角有角度,黑眼睛(俗称蒙古眼),高眼眶,顺骨突出,多铲形门齿,面骨平扁,少体味。

故答案为:(1)森林古猿;

(2)直立行走;制造和使用;

(3)增加;语言;

(4)蒙古利亚人.

人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走 --制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。直立行走是进化发展的基础,是使用工具制造工具的基础。

做此题要求我们基础知识掌握的牢固,明确人与类人猿的关系,了解人和类人猿的区别等。

23.【答案】水温的变化对金鱼呼吸频率有影响吗? 鳃盖(或口)张合 偶然性 重复 增加

【解析】解:(1)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。这种不同的条件就是实验变量。一个探究实验中只能有一个实验变量,其他因素均处于相同理想状态,这样便于排除因其他因素的存在而影响、干扰实验结果的可能。在以上方案中探究水温变化对金鱼呼吸频率影响的实验过程,因此假设为水温变化对金鱼呼吸频率有影响吗?

(2)鱼的呼吸器官是鳃,是由许多的鳃丝组成的,里面含有大量的毛细血管,水由口进入然后经鳃盖后缘流出,当水流经鳃丝时,水中的溶解氧进入鳃丝的血管中,而二氧化碳由鳃丝排放到水中,二者进行气体交换,因此实验中根据金鱼的鳃盖交替张开与闭合的次数或金鱼张口吞水与吐水的次数来测定金鱼的呼吸次数。

(3)在该实验中金鱼的条数过少,这样实验会存在偶然性。在科学实验中,为了减少获取实验数据的误差,常常设重复组,科学实验的数据,应当取各重复组的计算平均值。为了提高实验的准确性,应考虑实验材料达一定数量或增加重复次数。

(4)由表中的数据可知:在一定的温度范围内,水温升高,金鱼的呼吸次数会增多,水温降低,金鱼呼吸次数会减少。

故答案为:

(1)水温的变化对金鱼呼吸频率有影响吗?

(2)鳃盖(或口)张合;

(3)偶然性;重复(多次);

(4)增加。

(1)生物学的科学探究过程大致包括以下六个环节:提出问题→作出假设→制定计划→实施计划→得出结论→表达交流。

(2)能够提出有研究价值的问题,并作出符合科学事实的假设,是探究成功的前提,制定出恰当的科学探究计划,是探究成功的关键。探究计划包括方法和步骤,以及所需要的材料、用具等。

设置对照实验目的在于消除无关变量对实验对象的影响。增加可信度和说服力,探究实验一定要设置对照组。

24.【答案】非生物 分解者 4 捕食 减少 生物种类 营养结构

【解析】解:(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,图中的草是生产者,各种动物是消费者,要想构成一个完整的生态系统,缺少非生物成分和分解者。

(2)图中的食物链有草→鼠→鹰,草→鼠→蛇→鹰,草→节肢动物→青蛙→蛇→鹰,草→节肢动物→中国小鲵→鹰,共4条。鹰以中国蛇为食物,两种属于捕食关系,蛇和鹰在同一个营养级上,存在竞争关系。

(3)随着鼠的捕食过程,食物中的能量进入它的体内。如果过度捕杀蛇,短时间内会导致草的数量大量减少,易导致该生态系统失去平衡。一般情况下,生态系统中的生物种类越少,营养结构越简单,自我调节能力就越小。

故答案为:(1)非生物;分解者;

(2)4;捕食;

(3)减少;生物种类;营养结构;

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,其中生物部分又分为生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌);

(2)食物链是在生态系统中生产者和消费者之间存在的吃与被吃的关系,中间用箭头表示,箭头的方向指向吃的一方;

(3)生态系统具有一定的自动调节能力,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大。

(4)食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者,解答即可。

回答此题的关键是明确生态系统的组成、食物链的写法和生物进化的原因等知识。

25.【答案】(1)二氧化碳;(2)光合作用;呼吸作用;(3)乙;(4)乙和甲;(5)使用双面纸张;用太阳能热水器代替煤炉烧水等。

【解析】解:(1)绿色植物通过光合作用制造有机物和氧气,吸收二氧化碳和水,所以乙是生产者;动植物通过呼吸作用分解有机物,释放二氧化碳,吸收氧气和水,所以丙和丁是消费者;细菌、真菌将动植物的遗体分解成简单的无机物(二氧化碳、水和无机盐),归还到无机环境中,促进了物质的循环,甲是分解者;

(2)②过程能够利用二氧化碳、③过程释放二氧化碳,由此可知:②表示的生理过程是光合作用;③表示的生理过程是呼吸作用;

(3)若图二中A、B、C分别表示一条食物链中三种生物的有机物总量,则C对应的生物是乙;

(4)生产者能将环境中的无机物合成储藏能量的有机物;消费者直接或间接以生产者为食,将生产者的一部分有机物和能量转化成自身的一部分物质和能量;分解者能将动植物遗体或遗物中的有机物分解成无机物,使生态系统的物质得以循环;如果没有生产者,就不能合成储藏能量的有机物;如果没有分解者,动植物的遗体就会堆积如山,生态系统的物质不能循环。因此,生产者和分解者是生态系统不可缺少的生物成分;

(5)低碳,意指较低(更低)的温室气体(二氧化碳为主)排放。符合低碳生活观念的,如:使用双面纸张;用太阳能热水器代替煤炉烧水;少用或不用一次性餐具;节省使用物品,废品回收利用;提倡乘坐公共交通工具、骑自行车或步行等出行方式等。

故答案为:(1)二氧化碳;(2)光合作用;呼吸作用;(3)乙;(4)乙和甲;(5)使用双面纸张;用太阳能热水器代替煤炉烧水等。

观图可知:图一①指的是分解作用;②指的是光合作用;③指的是呼吸作用;④只的是燃料的燃烧;能够表示的食物链是乙→丙→丁;图二A、B是消费者、C是生产者;能够表示的食物链是C→A→B;据此解答。

掌握生态系统的组成及各部分的功能是解题的关键。

第2页,共2页

第1页,共1页

科学家推测,生命起源的化学进化过程顺序是( )

①诞生原始生命 ②形成有机小分子物质 ③构成独立的体系 ④形成有机大分子.

A. ②③④① B. ①②③④ C. ③④②① D. ②④③①

科学研究中经常用模拟实验来解决不能或不便用直接实验法解决的问题,便于提高效率、获取证据。依据如图对米勒模拟实验的解释错误的是( )

A. ①内模拟了原始大气及闪电

B. ②内模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程

C. ③内模拟了原始海洋

D. ④内产生了多种蛋白质

科学家以“脊椎动物心脏结构”为材料研究生物进化,该材料属于( )

A. 化石证据 B. 解剖学证据

C. 分子生物学证据 D. 胚胎学证据

某化石采集队在甲、乙、丙三个不同地层内挖掘到许多化石,记录如表。由此可初步推断这些地层按地质年代由远到近排列应是( )

地层 形成化石的生物

甲地层 恐龙蛋、始祖鸟、龟

乙地层 马、象牙、犀牛

丙地层 三叶虫、乌贼、珊瑚

A. 丙、甲、乙 B. 乙、甲、丙 C. 甲、乙、丙 D. 乙、丙、甲

下列关于化石的说法,不正确的是( )

A. 化石主要是由生物遗体的坚硬部分形成的

B. 生物的遗物或生活痕迹也可能形成化石

C. 化石是经过若干万年的复杂变化形成的

D. 有昆虫化石的地层一定都比有鸟类化石的地层更加古老

如图表示脊椎动物的进化关系,下列叙述正确的是( )

A. 甲类和乙类都只生活在水中 B. 丙类体温恒定,是两栖动物

C. 丁类是由古代丙类进化来的 D. 鸟类最高等,因为可以飞行

原鸡产蛋很少,但现在的蛋鸡产蛋量很大,原鸡进化成为蛋鸡的正确顺序是( )

①人们专门饲养和繁殖产蛋多的鸡 ②产蛋多的变异逐代积累而得到加强 ③原鸡产生了可遗传的产蛋多的变异.

A. ①②③ B. ③②① C. ①③② D. ③①②

下列关于达尔文进化学说的叙述,正确的是( )

A. 啄木鸟的长舌是取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

B. 长颈鹿具有较长的颈是长期自然选择的结果

C. 蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐的习性

D. 抗生素的使用导致细菌出现抗药性

下列关于生命及人类起源和进化的说法中,错误的是( )

A. 原始生命是由非生命物质进化而来的

B. 能否直立行走是人猿分界的重要标准

C. 人类进化历程中,最关键的阶段是直立人

D. 米勒实验验证了从有机小分子到有机大分子物质阶段的可能性

人类的进化历程可分为( )

A. 南方古猿、能人、直立人、智人 B. 南方古猿、直立人、能人、智人

C. 南方古猿、智人、能人、直立人 D. 智人、能人、南方古猿、直立人

仙人掌生活在荒漠中,叶特化为刺,茎膨大有储存功能,茎表面绿色,有光合作用的功能,请问它的这些特征是适应什么生存条件的( )

A. 缺乏空气 B. 缺乏阳光 C. 缺乏营养 D. 缺乏水分

有一种山羊,羊绒细长柔软,是纺织原料中的精品。某地区牧草优质,大量引进养殖这种山羊,山羊的数量连年增长。几年后,山羊把草根和灌木树叶都啃食掉了。结果当地的草场和灌木林受到了严重的破坏,甚至出现草场沙化现象。这个事例说明( )

A. 生物能够适应一定的环境 B. 生物能够影响环境

C. 生物既能适应环境又能影响环境 D. 环境能影响生物

为探究某环境因素对鼠妇生活的影响,某同学设计的实验如表所示:

组别 土壤 光线 温度 鼠妇数量

甲 干燥 阴暗 20℃ 10只

乙 湿润 阴暗 20℃ 10只

该同学探究的环境因素是( )

A. 光照 B. 温度 C. 土壤成分 D. 土壤湿度

下列关于生物生活的“环境”的描述,正确的是( )

A. 生物生活的空间 B. 家养动物不需要环境

C. 影响生物生活的非生物因素 D. 包括生物因素和非生物因素

下列各项中不能称为生态系统的是( )

A. 一块农田 B. 一个鱼缸的所有金鱼

C. 一条河流 D. 一个植物园

秸秆是农作物收获籽实后留下的茎叶部分的总称,焚烧秸秆可能导致雾霾。秸秆还田(填埋)既增加土壤肥力,又降低环境污染。在秸秆增加土壤肥力过程中,起主要作用的是( )

A. 生产者 B. 分解者 C. 消费者 D. 无机环境

如图为某生态系统示意图,该生态系统所含食物链的正确表示方式是( )

A. 树→虫→鸟

B. 光→树→虫→鸟

C. 树→虫→鸟→细菌和真菌

D. 光→树→虫→鸟→细菌和真菌

在“青草→食草昆虫→蜘蛛→食虫鸟→猫头鹰”构成的食物链中,有毒物质积累最多的生物是( )

A. 食草昆虫 B. 猫头鹰 C. 蜘蛛 D. 青草

下列不属于城市生态系统特点的是( )

A. 绿色植物占的比例较高 B. 对外部系统的依赖性大

C. 人类是消费者的主体 D. 食物链简化

自然条件下,生态系统能够在一段较长的时间内保持动态平衡,其主要原因是( )

A. 能量的增减随季节波动

B. 具有复杂的营养结构

C. 物质循环和能量流动反复进行

D. 生态系统具有一定的自动调节能力

某人做了如下实验:将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于工业污染区和没有污染的非工业区。经过一段时间以后,将所释放的桦尺蛾尽量回收,计算其数目,结果如表:

地区 浅色桦尺蛾 深色桦尺蛾

释放数 回收数 释放数 回收数

工业污染区 154 16 154 82

没有污染的非工业区 393 158 393 19

(1)从表中可以看出,在工业污染区,桦尺蛾回收率高的是 ______ 色的桦尺蛾,由于它不容易被发现,存活数量比较高,在没有污染的非工业区却与之相反,这说明生物的生存受 ______ 影响,这就是达尔文理论中的 ______ 。

(2)在生物的 ______ 和环境因素的共同作用下,这种有利变异被 ______ 。环境的定向选择决定生物进化的 ______ 。

(3)如果工业区严格控制污染,工厂的排烟量大大减少,桦尺蛾的数量又有什么变化? ______ 。

如图为人类起源与发展示意图,请据图回答下列问题:

(1)①表示的物种名称为 ______ 。

(2)从①到②表示人类开始向着 ______ 的方向发展。从②到③表示人类开始 ______ 工具,提高了人类的劳动能力。

(3)从③到⑦,除着装发生了变化之外,脑容量逐渐 ______ ,又促进人类在群体生活中产生了 ______ ,用于个体间的交流。

(4)根据人类表现出的不同遗传特征,可将现代人类分为四个种族,绝大多数中国人属于 ______ 。

兴趣小组探究水温变化对金鱼呼吸频率的影响的实验过程及结果如表:

分组 实验材料及处理 水温 呼吸频率(次/分)

1号 1条金鱼,小鱼缸,温度计,1000mL温水 25℃ 70

2号 1条金鱼,小鱼缸,温度计,在1000mL温水中加热水 35℃ 90

3号 1条金鱼,小鱼缸,温度计,在1000mL温水中加冰块 15℃ 35

请根据上述实验回答下列问题:

(1)该实验的假设是:______.

(2)该实验中,通过计数金鱼每分钟______的次数来反映呼吸频率的变化。

(3)每个烧杯中只放一条金鱼,具有______,使实验结果不可靠。应该增加实验对象或进行______实验。

(4)如果多次实验的结果与表格中的数据基本相符,则可得出的结论是:水温的变化对金鱼的呼吸频率有影响,在一定的温度范围内,随着温度的升高,金鱼的呼吸频率______(选填“增加”或“减少”).

CCTV科教频道曾报道(深山里的秘密)--中国小鲵,是三位女中学生新发现的。它是与恐龙同时代的“活化石”,她们的研究性学习课题因此获得了“英特尔英才奖”。三位女中学生在考察中国小鲵生态习性时,绘制了如图食物网简图。据图请回答:

(1)若要构成一个完整的生态系统,则图中缺少 ______ 成分和 ______ 。

(2)图中有 ______ 条食物链;蛇和鹰的关系是竞争和 ______ 。

(3)如果过度捕杀青蛙和蛇,短时间内会导致草的数量大量 ______ ,易导致该生态系统失去平衡,这说明动物在维持生态平衡中起着重要的作用。一般情况下,生态系统的 ______ 越少, ______ 越简单,自我调节能力就越小。

如图一表示生态系统中物质循环的全过程,图二是图一食物链中三种生物体内所含有机物总量的直方图,请据图回答下列问题:

(1)碳在无机环境与各种生物之间以______的形式进行循环。

(2)图一中②、③表示的生理过程分别是______和______。

(3)图二种C对应图一种的生物是______。

(4)图一所示生态系统中,甲、乙、丙、丁四种成分不可缺少的是______。

(5)由于煤和石油的国度使用,造成温室效应,破坏了生态系统。因此我们应积极倡导低碳生活。请举出两种低碳的生活方式。______。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:原始大气中的无机小分子物质在紫外线、闪电、高温和宇宙射线等条件的激发下形成有机小分子物质,有机小分子物质随着雨水汇入原始海洋,经过长期演变,形成了比较复杂的有机大分子物质,这些物质逐渐聚集并在外表形成了原始界膜,构成了相对独立的体系,这些独立的体系不断完善,最终形成最简单的原始生命形式。可见生命的起源分为四个阶段:②形成有机小分子物质→④形成有机大分子→③构成独立的体系→①诞生原始生命,故选项D正确。

故选:D。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。在地球形成的最初是没有生命的,在地球上生命发生之前,经历了由无机物转变为有机物的化学进化过程。据此解答。

关于生命起源的化学进化过程的研究,虽然进行了大量的模拟实验,但是绝大多数实验只是集中在第一阶段,有些阶段还仅仅限于假说和推测。

2.【答案】D

【解析】解:米勒的实验如上图,将水注入左下方的③烧瓶内,先将①玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将③烧瓶内的水煮沸(模拟原始海洋),使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受①内的火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过②冷凝器的冷却后(模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程),积聚在④仪器底部的溶液(提取雨水样品)。

此实验结果生成了多种氨基酸,米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是蛋白质,可见D符合题意。

故选:D。

关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。此题主要考查的是米勒的实验及其结论,据此解答。

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。可结合米勒的实验装置图,来帮助理解和记忆。

3.【答案】B

【解析】解:化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的;

胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,为生物进化论也提供了重要的证据,如脊椎动物和人的胚胎发育早期都有鳃裂和尾;

比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,生物进化在比较解剖学上最重要的证据是同源器官。

故选:B

科学家以“脊椎动物心脏结构 为材料研究生物进化,该材料属于解剖学的证据,据此解答。

解答此类题目的关键是知道生物进化的证据。

4.【答案】A

【解析】解:化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。

甲地层(恐龙蛋、始祖鸟、龟),始祖鸟属于古代爬行类向鸟类进化的过渡类,动物较高等,因此地质年代较近;

乙地层(马、象牙、犀牛),马、象、犀牛属于哺乳动物,动物最高等,因此地质年代最近;

丙地层(三叶虫、乌贼、珊瑚),珊瑚属于腔肠动物,乌贼是软体动物,动物都低等,因此地质年代最远。

故这些地层按地质年代由远到近排列应是丙、甲、乙。

故选:A。

化石是由生物体的坚硬部分形成的,如植物茎的化石,动物的牙齿、骨骼、贝壳等的化石,有些化石则是生物体的印痕所形成的,如树叶的印痕化石,因此所有的化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。

化石在地层中的出现是有一定顺序的。和生物的进化相一致即平行关系。

5.【答案】D

【解析】ABC、通过分析可知,化石主要是由生物遗体的坚硬部分形成的、生物的遗物或生活痕迹也可能形成化石、化石是经过若干万年的复杂变化形成的,ABC正确;

D、多数昆虫化石的地层比有鸟类化石的地层更加古老,但是昆虫化石也可能出现在比有鸟类化石的地层更晚的地层中,D不正确。

故选:D。

(1)生物化石是古代生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。

(2)在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多。

(3)在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。

解答此类题目的关键是理解掌握化石分布的规律。

6.【答案】C

【解析】解:生物进化的历程如图所示:

可见,动物进化的历程是由无脊椎动物→脊椎动物的。而脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和原始的哺乳类。

A、甲是原始鱼类终生生活在水中,乙是两栖动物幼体生活在水中,用鳃呼吸,发育为变态发育,成体既能生活在水中,又能生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸。

B、丙是爬行动物,体温不恒定。

C、原始的鸟类和丁原始的哺乳类都是古代丙爬行动物进化来的。

D、生物进化的总体趋势是:从简单到复杂,由水生到陆生,从低等到高等。哺乳动物不但处于进化的最高点,而且它的特征,如体表被毛、牙齿分化、体腔内有膈、心脏四腔、体温恒定、胎生哺乳等,使它的结构功能最完善,最适应环境,也说明它是脊椎动物中乃至整个动物界是最高等的。所以脊椎动物中最高等的动物是哺乳动物。

故选:C。

本题考查生物进化的历程。地球上的动物是由无脊椎动物向脊椎动物进化的。

生物进化的趋势和历程,都是重要的考点。

7.【答案】D

【解析】解:首先人工选择的方向是人们的需求和喜好。而“蛋鸡”的出现是人工选择的结果,人们这样选择的目的就是为了获取更多的鸡蛋。我们又知道正是由于生物的遗传和变异是普遍存在的,使得③原鸡在繁殖中产生了可遗传的产蛋多的变异,为选择提供了选择的资料,选择的基础。①人们就专门饲养(选择)和繁殖产蛋多的鸡。在这个过程中②产蛋多的变异逐代积累而得到加强,形成现在产蛋量很大的蛋鸡。

故选:D。

人工选择是在不同的饲养条件下,原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状积累加强,最后形成不同的新品种。

人工选择是根据人们的需求和喜好,进行选择。

8.【答案】B

【解析】解:A、啄木鸟因为要捕食树缝内的昆虫,只有舌伸长才能捕捉到,就容易生存下去,舌短的就捉不到昆虫,而慢慢会被淘汰。而不是反复不断伸长的结果,A错误。

B、现在的长颈鹿的脖子之所以长,达尔文认为:古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、四肢长和四肢短的变异,这些变异是可以遗传的,四肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,经过许多代以后,四肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿.可见长颈鹿具有较长的颈是长期自然选择的结果.B正确;

C、环境变化是物种变化的原因,生物必须适应环境才能生存,故蛇的四肢退化是长期自然选择的结果,C错误;

D、细菌的抗药性变异发生在注射抗生素之前,不是使用抗生素后才的导致细菌出现抗药性。故D错误;

故选:B。

达尔文的自然选择学说,是生物进化论的核心内容。自然选择学说的中心论点是:物种是可变的。而且生物具有多样性和适应性。自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。

9.【答案】D

【解析】A、生命起源于非生命的物质,原始大气(包括水蒸气、氢、氨、甲烷等)在高温、紫外线以及雷电等一些自然条件的长期作用下,逐渐形成了许多简单的物,最终经过复杂的变化、漫长的时间在原始海洋里终于演变出原始的生命,A正确;

B、能否直立行走是人猿分界的重要标准,B正确;

C、直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段,C正确;

D、人在研究生命的起源中,美国学者米勒模拟原始地球的条件设计了一个实验装置,将甲烷、氨、氢、水蒸气等气体泵入一个密闭的装置内,通过火花放电,合成了氨基酸,证明了从无机物合成有机物是有可能的这一结论,D错误。

故选:D。

(1)人类起源于森林古猿,人类进化的历程可分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段,在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走--制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。

(2)随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

理解生命的起源和生物的进化是解答此类题目的关键,要重点掌握。

10.【答案】A

【解析】解:人类起源森林古猿,古人类在发展过程中,经历了南方古猿、能人、直立人和智人四个阶段。南方古猿只能使用天然工具;能人能制造简单的工具(石器);直立人会打制不同用途的石器,学会了用火;智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器,能用骨针缝制兽皮衣物,可用标枪和长矛进行狩猎、捕鱼。可见A正确;

故选:A。

人类起源森林古猿,古人类在发展过程中,经历了南方古猿、能人、直立人和智人四个阶段。

掌握人类的进化的四个过程即可解答。

11.【答案】D

【解析】解:环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物,包括同种和不同种的生物个体。仙人掌生活在荒漠中,荒漠干旱缺水,叶特化为剌,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失;茎膨大有储存功能,可以储存大量的水分,适应干旱缺水的沙漠环境。

故选:D。

此题主要考察了环境中的非生物因素对生物的影响.解答时可以从环境特点和生物的关系方面来切入.

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释.

12.【答案】C

【解析】解:有一种山羊,羊绒细长柔软,是纺织原料中的精品。某地区牧草优质,大量引进养殖这种山羊,山羊的数量连年增长,说明生物适应环境;几年后,山羊把草根和灌木树叶都啃食掉了,使草原和灌木林受到严重的破坏,甚至造成草原沙漠化现象,这个事例又说明生物能够影响环境,因此选项C正确。

故选:C。

生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境,如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。解答时可以从生物影响环境的表现方面来切入。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些生产生活现象做出科学的解释。

13.【答案】D

【解析】解:根据分析可知,此题探究“影响鼠妇生活的环境因素”的实验设计,表格信息中主要是土壤湿度不同,其它条件光线、温度等均相同,因此他探究的问题土壤湿度对鼠妇生活的影响。

故选:D。

对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。其中这种不同的条件就是实验变量。因此在探究实验中要得到可信的结论,一组对照实验中变量只能是一个。此题表格信息中主要是光照的不同,因此光照是该题的变量。

设置对照实验目的在于消除无关变量对实验对象的影响。为增加可信度和说服力,探究实验一定要设置对照组。

14.【答案】D

【解析】解:环境中影响生物生活和分布的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。其中非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等;生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,故生物生活的“环境”的描述正确的选项是D。

故选:D。

环境中影响生物生活的各种因素分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

理解掌握生态因素的概念是解题的关键。

15.【答案】B

【解析】解:在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统。一片农田、一条河流、一个植物园,既包含了该环境中的所有生物,也包含生物所在的环境,都能构成生态系统;一个鱼缸的所有金鱼只包括了生物部分的部分动物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统。

故选:B。

在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统。它包括生物部分和非生物部分。只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统。据此可以解答本题。

理解掌握生态系统的概念。

16.【答案】B

【解析】解:分解者能将秸秆分解产生二氧化碳、水和无机盐。因此秸秆还田既增加了土壤肥力,又降低了环境污染。秸秆变为肥料过程中起主要作用的是分解者。

故选:B。

(1)生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供营养物质和能量的绿色植物。

(3)消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物。它们的生存都直接或间接的依赖绿色植物制造的有机物。

(4)分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物。它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成和各成分的作用。

17.【答案】A

【解析】解:A、该食物链“树→虫→鸟”,正确的表示了生产者树与消费者虫、鸟它们之间的关系,A正确;

B、光属于非生物部分,食物链不包括非生物部分,B不正确;

C、细菌和真菌是分解者,既不属于生产者也不属于消费者,食物链的概念不包括分解者,C不正确;

D、食物链的起点是生产者,终点是消费者,光属于非生物部分,细菌、真菌等分解者,D不正确。

故选:A。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者,箭头的方向是由被吃的指向吃的一方。

熟知食物链概念以及食物链正确的书写是解答此题的关键。

18.【答案】B

【解析】解:在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集.在“青草→食草昆虫→蜘蛛→食虫鸟→猫头鹰”食物链中,青草的级别最低,有害物质积累最少,猫头鹰的级别最高,有毒物质积累最多。

故选:B。

生物富集指的是环境中含有无法排除的有害物质(如农药重金属等等)在生活於其间的生物体内沉积的现象.

理解掌握生态系统中的物质能量流动特点。

19.【答案】A

【解析】解:城市生态系统属于人工生态系统,城市生态系统是城市居民与其环境相互作用而形成的统一整体,也是人类对自然环境的适应、加工、改造而建设起来的特殊的人工生态系统。城市生态系统中人类起重要支配作用;植物种类和数量少,消费者主要是人类,而不是野生动物。城市生态系统由少量的植物(生产者),人、少量的动物(消费者),分解者以及生活环境组成。但是,生产者的数量较少,制造的有机物不能满足人类的需要,因此需要从城市外购进大量的农副产品,才能保持平衡即对外部系统的依赖性大;由于生物种类较少,因此食物链简化。因此不属于城市生态系统特点的是绿色植物占的比例较高。

故选:A。

生态系统的类型有森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统.不同的生态系统功能不同,解答即可。

掌握城市生态系统的特点是解题的关键。

20.【答案】D

【解析】解:A、能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.该选项不正确.

B、生态系统中的营养结构越复杂,自动调节能力就越大.但这种自动调节能力是有一定限度的.当人为的或自然因素的干扰超过了这种限度时,生态系统就会遭到破坏.例如,如果草原上放养的牲畜太多,就会严重破坏草场植被,造成土地沙化,草场就很难恢复原样了.该选项不正确.

C、物质循环是周而复始的,但能量流动是不可反复进行的.该选项不正确.

D、在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的.这说明生态系统具有一定的自动调节能力.该选项正确.

故选:D

此题考查对生态系统自动调节能力的认识.生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的.

人为因素:主要是指人类在生产、生活活动中对自然资源不合理的开发、利用,对生态系统稳定性造成的破坏,此外,引种不合理也会导致生态系统失去原有的稳定性.

21.【答案】深 环境 自然选择 遗传变异 定向积累 方向 浅色桦尺蛾数量增多

【解析】解:(1)由资料分析可知,工业污染区,桦尺蛾的生活环境被工厂的烟熏成了深颜色,这样深色桦尺蛾就不容易被发现,而浅色桦尺蛾容易被敌害发现;在非工业区,桦尺蛾的生活环境未被污染颜色浅,所以浅色的桦尺蛾不容易被敌害发现而生存下来,可以说明桦尺蛾的体色使桦尺蛾对环境具有一定的适应性。这就是达尔文理论中的适者生存,不适者淘汰。通过上述事实说明,桦尺蛾的敌害对桦尺蛾有选择作用。根据达尔文理论,保护色的形成是长期自然选择的结果。

(2)生物的遗传变异和环境因素的共同作用下,“经过一代一代的自然选择,生物的有利变异被定向积累,久而久之,就产生了与环境相适应的生物新类型”。可见环境的定向选择决定生物进化的方向。

(3)禁止污染,工厂排烟量大减少,树木等桦尺蛾所生存的环境受污染的机会大大减少,因此其生存环境为浅色的环境,深色的桦尺蛾而容易被敌害发现,数量大大减少,而浅色桦尺蛾由于不容易被敌害发现而大量生存下来。

故答案为:(1)深;环境;自然选择

(2)遗传变异;定向积累;方向;

(3)浅色桦尺蛾数量增多。

达尔文人为:任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争。

解题的关键是用桦尺蛾的遗传、发育及利用自然选择的知识去分析解释其生存现象。

22.【答案】森林古猿 直立行走 制造和使用 增加 语言 蒙古利亚人

【解析】解:(1)人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿,图①是人类的祖先森林古猿。以树栖生活为主。

(2)从①到②表示人类开始向着直立行走,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。直立行走使前肢解放出来;从②到③表示人类开始制造工具、使用工具,使自己的四肢得以延伸,捕猎和御敌能力大大增强,使人类变得越来越强大。

(3)从③到⑦,除着装发生了变化之外,另外一个显著的变化是脑的发育,使人类制造和使用工具的能力越来越复杂,并且产生了语言,使其适应环境的能力越来越强。可见人类进化过程中最显著的变化之一是脑容量的增加,大脑越来越发达。

(4)中国人多数属于蒙古利亚人中的东亚类型和南亚类型。蒙古人种的主要特征是:体形肤色中等,头发黑,直而硬,体毛和须发较少,脸扁平,鼻宽度中等,鼻梁较低,眼睑大多有内毗褶且眼角有角度,黑眼睛(俗称蒙古眼),高眼眶,顺骨突出,多铲形门齿,面骨平扁,少体味。

故答案为:(1)森林古猿;

(2)直立行走;制造和使用;

(3)增加;语言;

(4)蒙古利亚人.

人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿。现代类人猿包括:大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走 --制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。直立行走是进化发展的基础,是使用工具制造工具的基础。

做此题要求我们基础知识掌握的牢固,明确人与类人猿的关系,了解人和类人猿的区别等。

23.【答案】水温的变化对金鱼呼吸频率有影响吗? 鳃盖(或口)张合 偶然性 重复 增加

【解析】解:(1)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。这种不同的条件就是实验变量。一个探究实验中只能有一个实验变量,其他因素均处于相同理想状态,这样便于排除因其他因素的存在而影响、干扰实验结果的可能。在以上方案中探究水温变化对金鱼呼吸频率影响的实验过程,因此假设为水温变化对金鱼呼吸频率有影响吗?

(2)鱼的呼吸器官是鳃,是由许多的鳃丝组成的,里面含有大量的毛细血管,水由口进入然后经鳃盖后缘流出,当水流经鳃丝时,水中的溶解氧进入鳃丝的血管中,而二氧化碳由鳃丝排放到水中,二者进行气体交换,因此实验中根据金鱼的鳃盖交替张开与闭合的次数或金鱼张口吞水与吐水的次数来测定金鱼的呼吸次数。

(3)在该实验中金鱼的条数过少,这样实验会存在偶然性。在科学实验中,为了减少获取实验数据的误差,常常设重复组,科学实验的数据,应当取各重复组的计算平均值。为了提高实验的准确性,应考虑实验材料达一定数量或增加重复次数。

(4)由表中的数据可知:在一定的温度范围内,水温升高,金鱼的呼吸次数会增多,水温降低,金鱼呼吸次数会减少。

故答案为:

(1)水温的变化对金鱼呼吸频率有影响吗?

(2)鳃盖(或口)张合;

(3)偶然性;重复(多次);

(4)增加。

(1)生物学的科学探究过程大致包括以下六个环节:提出问题→作出假设→制定计划→实施计划→得出结论→表达交流。

(2)能够提出有研究价值的问题,并作出符合科学事实的假设,是探究成功的前提,制定出恰当的科学探究计划,是探究成功的关键。探究计划包括方法和步骤,以及所需要的材料、用具等。

设置对照实验目的在于消除无关变量对实验对象的影响。增加可信度和说服力,探究实验一定要设置对照组。

24.【答案】非生物 分解者 4 捕食 减少 生物种类 营养结构

【解析】解:(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,图中的草是生产者,各种动物是消费者,要想构成一个完整的生态系统,缺少非生物成分和分解者。

(2)图中的食物链有草→鼠→鹰,草→鼠→蛇→鹰,草→节肢动物→青蛙→蛇→鹰,草→节肢动物→中国小鲵→鹰,共4条。鹰以中国蛇为食物,两种属于捕食关系,蛇和鹰在同一个营养级上,存在竞争关系。

(3)随着鼠的捕食过程,食物中的能量进入它的体内。如果过度捕杀蛇,短时间内会导致草的数量大量减少,易导致该生态系统失去平衡。一般情况下,生态系统中的生物种类越少,营养结构越简单,自我调节能力就越小。

故答案为:(1)非生物;分解者;

(2)4;捕食;

(3)减少;生物种类;营养结构;

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,其中生物部分又分为生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌);

(2)食物链是在生态系统中生产者和消费者之间存在的吃与被吃的关系,中间用箭头表示,箭头的方向指向吃的一方;

(3)生态系统具有一定的自动调节能力,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大。

(4)食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者,解答即可。

回答此题的关键是明确生态系统的组成、食物链的写法和生物进化的原因等知识。

25.【答案】(1)二氧化碳;(2)光合作用;呼吸作用;(3)乙;(4)乙和甲;(5)使用双面纸张;用太阳能热水器代替煤炉烧水等。

【解析】解:(1)绿色植物通过光合作用制造有机物和氧气,吸收二氧化碳和水,所以乙是生产者;动植物通过呼吸作用分解有机物,释放二氧化碳,吸收氧气和水,所以丙和丁是消费者;细菌、真菌将动植物的遗体分解成简单的无机物(二氧化碳、水和无机盐),归还到无机环境中,促进了物质的循环,甲是分解者;

(2)②过程能够利用二氧化碳、③过程释放二氧化碳,由此可知:②表示的生理过程是光合作用;③表示的生理过程是呼吸作用;

(3)若图二中A、B、C分别表示一条食物链中三种生物的有机物总量,则C对应的生物是乙;

(4)生产者能将环境中的无机物合成储藏能量的有机物;消费者直接或间接以生产者为食,将生产者的一部分有机物和能量转化成自身的一部分物质和能量;分解者能将动植物遗体或遗物中的有机物分解成无机物,使生态系统的物质得以循环;如果没有生产者,就不能合成储藏能量的有机物;如果没有分解者,动植物的遗体就会堆积如山,生态系统的物质不能循环。因此,生产者和分解者是生态系统不可缺少的生物成分;

(5)低碳,意指较低(更低)的温室气体(二氧化碳为主)排放。符合低碳生活观念的,如:使用双面纸张;用太阳能热水器代替煤炉烧水;少用或不用一次性餐具;节省使用物品,废品回收利用;提倡乘坐公共交通工具、骑自行车或步行等出行方式等。

故答案为:(1)二氧化碳;(2)光合作用;呼吸作用;(3)乙;(4)乙和甲;(5)使用双面纸张;用太阳能热水器代替煤炉烧水等。

观图可知:图一①指的是分解作用;②指的是光合作用;③指的是呼吸作用;④只的是燃料的燃烧;能够表示的食物链是乙→丙→丁;图二A、B是消费者、C是生产者;能够表示的食物链是C→A→B;据此解答。

掌握生态系统的组成及各部分的功能是解题的关键。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录