2020-2021学年山东省菏泽市郓城县八年级(下)期中生物试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年山东省菏泽市郓城县八年级(下)期中生物试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 300.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-21 12:09:11 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年山东省菏泽市郓城县八年级(下)期中生物试卷

原始生命的起源过程中,从无机小分子物质生成有机小分子物质的场所是( )

A. 原始海洋 B. 岩石 C. 原始高山 D. 原始大气

关于生命的起源,下列叙述正确的是( )

①生命起源于非生命的物质

②米勒实验说明原始地球条件下无机物形成简单有机物是可能的

③原始大气的成分主要是水蒸气、氧气、甲烷等气体

④现在地球上不可能再形成原始生命

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

下列选项中属于生物因素对生物的影响的是( )

A. 大树底下好乘凉 B. 秋风扫落叶

C. 草盛豆苗稀 D. 春来江水绿如蓝

如表是对几种生物体内农药含量的测定结果,这些生物与生物之间有着吃与被吃的关系,下列食物链正确的是( )

生物种类 A B C D E

单位体积农药含量(毫克) 0.024 0.045 0.236 0.001 0.009

A. A→B→C→D→E B. E→D→C→B→A C. D→E→A→B→C D. C→E→B→A→D

“我为花草呵护,花草向我微笑”,体现了人与自然的和谐相处。这里的“花草”和“我”在生态系统中分别扮演的角色是( )

A. 生产者、消费者 B. 消费者、生产者

C. 分解者、生产者 D. 生产者、生产者

寒冷的冬天上市的蔬菜种类少,利用大棚种植反季节蔬菜,丰富了人们的菜篮子。冬天,大棚种植主要解决的制约作物生长的因素是( )

A. 阳光 B. 土壤 C. 水分 D. 温度

能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物生活的影响的是( )

①荒漠中仙人掌叶片退化为刺;

②草尽狐兔愁;

③春江水暖鸭先知;

④蟑螂喜欢在夜间活动。

A. ①③②④ B. ①③④② C. ③①②④ D. ③①④②

小明同学为探究光照对鼠妇分布的影响,设计了如下实验方案:

鼠妇的数量/只 光照 温度/℃ 土壤

对照组 20 阴暗 25 湿润土壤

实验组 20 ① 25 ②

该实验方案中①、②应为( )

A. 阴暗、干燥土壤 B. 阴暗、湿润土壤

C. 明亮、干燥土壤 D. 明亮、湿润土壤

最早两足行走的原始人类和最先学会使用火的原始人类分别是( )

A. 能人、南方古猿 B. 南方古猿、能人

C. 南方古猿、直立人 D. 直立人、智人

下列关于人类的起源和进化的叙述,错误的是( )

A. “北京猿人”属于直立人

B. 森林的大量消失使部分森林古猿下地生活

C. 现代类人猿是人类的祖先

D. 智人是唯一现存的人种

下列是人类进化历程中的几个过程,请按进化顺序将序号排列起来( )

①下地面生活 ②使用工具 ③使用火 ④制造工具 ⑤产生丰富的语言 ⑥直立行走

A. ①②③④⑤⑥ B. ①⑥②④③⑤ C. ③①②⑥④⑤ D. ①⑥③②④⑤

在关于物种进化原因的各种解释中,目前人们普遍接受的是达尔文的自然选择学说,下列有关自然选择学说的关键词,正确的组合是( )

①物种不变②过度繁殖③用进废退④生存竞争⑤遗传变异⑥适者生存

A. ①②③④ B. ②④⑤⑥ C. ②③④⑤ D. ①③⑤⑥

下列关于生物进化历程的叙述中,错误的是( )

A. 某些原始单细胞藻类进化为原始苔藓植物

B. 原始鱼类进化为原始两栖类

C. 原始单细胞动物进化为原始无脊椎动物

D. 原始鸟类进化为原始哺乳类

家鸽的翼、蝙蝠的翼手、马的前肢、鲸的鳍都具有基本相同的结构,这反映了它们( )

①都有共同的原始祖先进化而来的

②它们属于同源器官

③具有这些器官的生物之间存在一定的亲缘关系

④它们在外形和功能上差异很大,是因为有不同的来源

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

关于地层中生物化石分布情况的叙述,下列哪一项是不正确的( )

A. 在古老的地层中可以找到低等生物化石

B. 在极古老的地层中有时也可以找到一些高等生物化石

C. 在新近的地层中可以找到高等生物的化石

D. 在新近的地层中可以找到低等生物的化石

造成同源器官形态功能差异的原因是( )

A. 进化水平不同 B. 原始祖先不同

C. 生存环境不同 D. 各自的变异方向不同

人体内残存了在其他哺乳动物体内相当发达的阑尾,这一生物进化中的证据属于( )

A. 化石证据 B. 比较解剖学证据

C. 胚胎学证据 D. 分子生物学证据

现在的长颈鹿的颈都很长,这是由于( )

A. 经常使用颈部的结果 B. 自然选择的结果

C. 人工选择的结果 D. 不断变异的结果

下列哪项不属于人类的进化特征( )

A. 脊柱变成弓形弯曲 B. 身体重心下移

C. 下肢骨增长 D. 骨盆变短增宽

人类进化历史中关键的一个阶段是( )

A. 南方古猿 B. 直立人 C. 智人 D. 能人

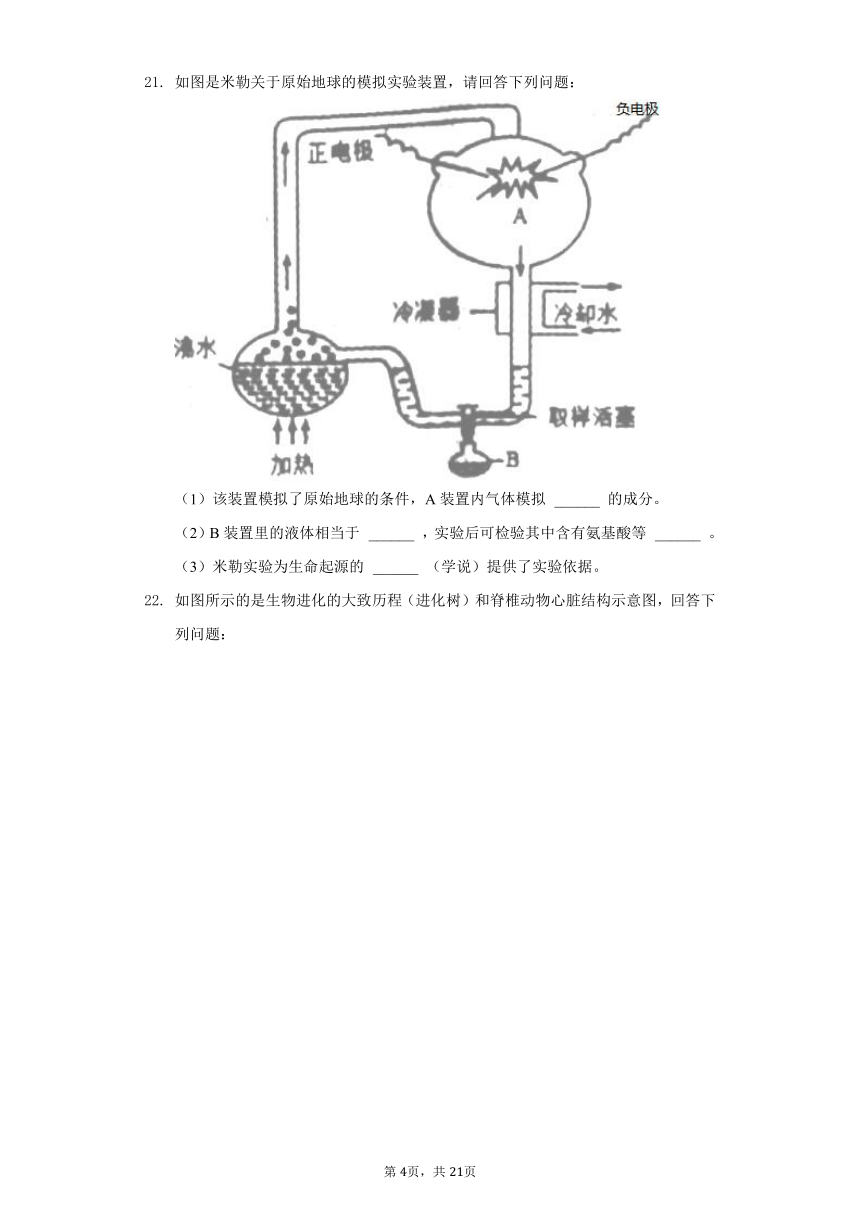

如图是米勒关于原始地球的模拟实验装置,请回答下列问题:

(1)该装置模拟了原始地球的条件,A装置内气体模拟 ______ 的成分。

(2)B装置里的液体相当于 ______ ,实验后可检验其中含有氨基酸等 ______ 。

(3)米勒实验为生命起源的 ______ (学说)提供了实验依据。

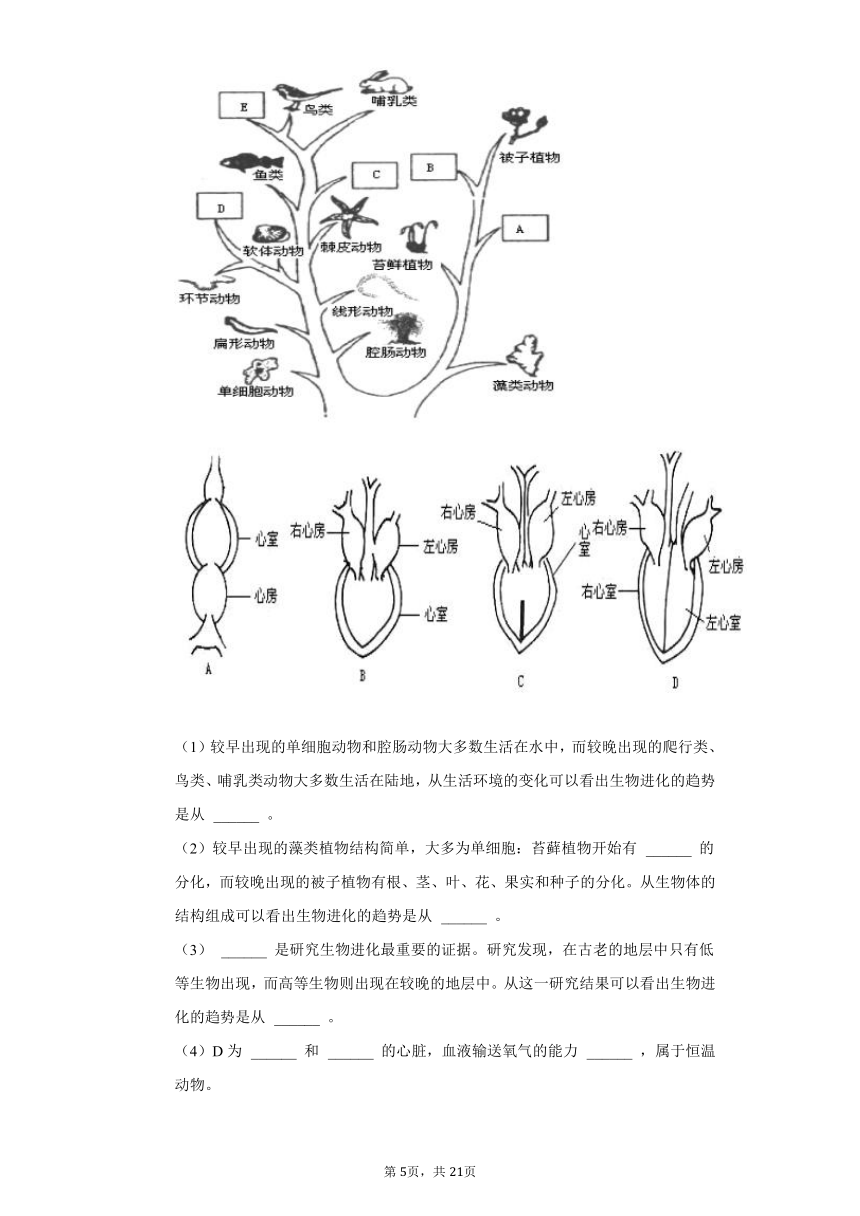

如图所示的是生物进化的大致历程(进化树)和脊椎动物心脏结构示意图,回答下列问题:

(1)较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多数生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类、哺乳类动物大多数生活在陆地,从生活环境的变化可以看出生物进化的趋势是从 ______ 。

(2)较早出现的藻类植物结构简单,大多为单细胞:苔藓植物开始有 ______ 的分化,而较晚出现的被子植物有根、茎、叶、花、果实和种子的分化。从生物体的结构组成可以看出生物进化的趋势是从 ______ 。

(3) ______ 是研究生物进化最重要的证据。研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的地层中。从这一研究结果可以看出生物进化的趋势是从 ______ 。

(4)D为 ______ 和 ______ 的心脏,血液输送氧气的能力 ______ ,属于恒温动物。

现在家养的鸡的品种很多。但是它们的祖先却是同一种野生鸡--原鸡。试根据生物进化观点解释其形成过程。

(1)原鸡产生了许多 ,如有些产蛋多些,有些长肉多,有些用于观赏。

(2)人们根据各自的喜好,对不同的原鸡进行选择。例如,需要产蛋多的鸡,就杀死了产蛋少的鸡,留下产蛋多的鸡来繁殖后代。鸡的 这一性状能够 ,经过逐代积累,就培育出产蛋多的良种鸡,如北京白鸡。

(3)可见,饲养动物都是对野生动物长期 的结果。与饲养动物相比,自然界中的野生生物都经过了长期的 ,因而对环境具有很强的适应能力。

通过测定并比较各种生物的细胞色素C的化学结构,发现它们都含有104个氨基酸,序列很相似,但又有差别,这种结构上的差异程度又恰好与它们的亲缘关系远近相对应。根据与人的细胞色素C差异数制作了下表,请据表回答问题:

生物种类 人 黑猩猩 猕猴 兔 鸡 龟 蛇 小麦 酵母菌

氨基酸

差异数 0 0 1 9 13 15 23 36 44

(1)从表中数据可以发现生物的细胞色素C的氨基酸组成和生物的亲缘关系是:亲缘关系越近,细胞色素C的氨基酸组成差异 ______ 。

(2)表中生物与人的亲缘关系最近的是 ______ ,从表中看,人和 ______ 的亲缘关系最远,因为两者的 ______ 。

(3)鸟类和哺乳动物都是由原始的 ______ 动物进化而来。

(4)人类和现代类人猿有 ______ ,由已灭绝的某些 ______ 进化而来的。

图一表示某景区生物之间的关系,图二表示图一中某条食物链里四种生物体内某种有害物质相对含量的多少。请据图回答下列问题:

(1)生态系统的组成成分中除了图一所示部分外,还应包括 ______ 。

(2)图一中次级消费者是 ______ 。

(3)图一中共有 ______ 条食物链。

(4)根据图二某种难以分解有害物质的相对含量示意图,甲对应图一中的生物是 ______ 。

(5)此生态系统中的青蛙、鸟的种间关系是 ______ 。

(6)请写出图一中最长的食物链 ______ 。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:对于化学起源说的第一阶段“从无机小分子物质生成有机小分子物质”,米勒通过如图所示的实验进行了证实,在这个实验中,一个盛有水溶液的烧瓶代表原始的海洋,其上部球型空间里含有氢气、氨气、甲烷和水蒸汽等“还原性大气”。米勒先给烧瓶加热,使水蒸汽在管中循环,接着他通过两个电极放电产生电火花,模拟原始天空的闪电,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应,而球型空间下部连通的冷凝管让反应后的产物和水蒸汽冷却形成液体,又流回底部的烧瓶,即模拟降雨的过程。经过一周持续不断的实验和循环之后。米勒分析其化学成分时发现,其中含有包括5种氨基酸和不同有机酸在内的各种新的有机化合物,同时还形成了氰氢酸,而氰氢酸可以合成腺嘌呤,腺嘌呤是组成核苷酸的基本单位。米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。因此在原始生命的起源过程中,从无机小分子物质生成有机小分子物质的场所是原始大气。

故选:D。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.

此题考查了生命起源学说中的化学起源学说.

2.【答案】B

【解析】解:①化学起源学说认为,生命起源于非生命物质,①正确;

②米勒实验说明原始地球条件下无机物形成简单有机物是可能的,②正确;

③原始大气的成分主要是水蒸气、氨气、甲烷等构成了原始的大气层,原始大气中不含氧气,③错误;

④现代地球不可能再形成原始生命了,因为已经不具备当时的条件了,④正确。

故选:B。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

生命的起源的知识,是考试的重点内容,要注意理解和掌握,注意灵活答题。

3.【答案】C

【解析】解:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

A、大树底下好乘凉,是大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多,因此大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,故该选项不符合题意;

B、秋风扫落叶,是环境中的非生物因素风对生物的影响,故该选项不符合题意;

C、“草盛豆苗稀”,体现了生物因素草对生物豆苗的影响,草与豆苗,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系,故该选项符合题意。

D、春来江水绿如蓝,是环境中的非生物因素温度对生物藻类的影响;故该选项不符合题意;

故选:C。

此题考查的知识点是生物影响环境。解答时可以从生物影响环境的表现方面来切入。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

4.【答案】C

【解析】解:在生态系统中,有害物质沿着食物链逐级积累,营养级别越高,有毒物质含量越高;营养级别越低,有害物质含量越少。

表格中几种生物体内单位体积农药含量(毫克)由少到多依次是D0.001、E0.009、A0.024、B0.045、C0.236.因此,食物链是正确的是D→E→A→B→C。

故选:C。

(1)有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集.

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者.

解答此类题目的关键是理解食物链的概念和组成以及生物富集的特点.

5.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查生态系统的组成,掌握生态系统的组成和各部分的功能是解答的关键。

【解答】

一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。“花草”是绿色植物能进行光合作用制造有机物,为其它生物提供有机物和能量,因此从生物学角度分析,“花草”在生态系统中扮演的角色是生产者。“我”是动物,属于消费者。故A符合题意。

故选A。

6.【答案】D

【解析】解:根据分析可知:温度过低,不适合农作物生长,而大棚种植技术主要解决了作物生长中冬季温度过低的非生物因素的限制。因此某省近年来在蔬菜种植方面出现了大棚种植反季节蔬菜、水果的热潮,并取得了良好的经济效益,大棚种植技术主要解决了作物生长的温度限制因素。

故选:D。

环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物,包括同种和不同种的生物个体。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些生产现象做出科学的解释。

7.【答案】D

【解析】解:①仙人掌叶片退化为刺,降低叶的蒸腾作用,减少水的散失,茎肉质可以保存较多的水分,适应干旱的沙漠环境;

②兔以草为食,狐以兔为食,所以“草尽狐兔愁”,主要体现了生物对生物的影响;

③春江水暖鸭先知是非生物因素温度对生物的影响环境;

④白天和夜晚主要的差别是光照强度不同,因此,“蟑螂喜欢在夜间活动”,这种差别主要是光照不同造成的。

故能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物影响的排列组合是③①④②。

故选:D。

环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

8.【答案】D

【解析】解:对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此小强同学探究“光照对鼠妇生活的影响”的唯一变量是光照,除光照不同外,其它条件都应该相同且适宜,如鼠妇数量、温度、湿度、土壤干湿度等。因此表中实验该实验方案中①、②应为明亮、湿润土壤。

故选:D。

对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组。没有处理是的就是对照组。

实验中,控制变量和设置对照实验是设计实验方案必须处理好的两个关键问题。

9.【答案】C

【解析】解:南方古猿,约600万年前,现代公认的最早的人类祖先,即人类的起源。最早出现在非洲大陆南部,是最早的人科动物,开始直立。此后,原始人类逐渐从猿类分离出来。

能人,约150万到250万年,南方古猿的其中一支进化成能人,最早在非洲东岸出现。能人意即使用工具、能制造工具的人,也就是所谓的早期猿人。是最早的人属动物。旧石器时代开始;后经过数十万年的演进,能人最终为被新品种的人类:直立人所取代而消亡。能人与后代直立人曾共存过一段时间。

直立人,约20万到200万年,最早在非洲出现,也就是所谓的晚期猿人,开始懂得用火,开始使用符号与基本的语言,约100万年前,冰河时期来临,非洲开始草原化,直立人不得不开始迁徙,向世界各地扩张,在欧亚非都有分布(海德堡人,瓜哇猿人,北京猿人都属于直立人)。注意:此时人类第1次走出非洲。约80万年前,直立人来到现在的西班牙地区,成为最早的欧洲人,即现代入。约20万年前,欧亚非的直立人逐渐消失,被第一次非洲的新品种人类:智人取代。

智人,相当于现在的人类,出现在距今20万年-1万年前。他们不仅完全直立,而且脑容量已经达到了现代入的大小(平均为 1360mL),这标志着他们的智力发展到了更高的水平。而是一直存活下来并独自发展进化,最后演化成为现代人。

故选:C。

人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。

解答此类题目的关键是结合人类进化的历程了解在人类进化的各个阶段的特点。

10.【答案】C

【解析】解:A、人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。“北京猿人”会打制不同用途的石器,学会了用火。应属于直立人阶段,正确。

B、森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,另一支却由于森林的大量消失等环境的改变被迫下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类。正确。

C、古猿是我们现代入类和现代类人猿的共同的祖先。现代类人猿与能转变成人的古猿存在着许多差异,而且生活的环境与原来有着很大的不同,所以现代的类人猿不是人类的祖先。错误。

D、智人,直立人之后未被第2次走出非洲的早期智人以及第3次走出非洲的晚期智人淘汰取代,而是一直存活下来并独自发展进化,最后演化成为现代人。正确。

故选:C。

本题考查的是人类的起源和进化,人类起源于古猿。

人类的起源和进化是考查的重点,多以选择题的形式考查,难度一般。

11.【答案】B

【解析】解:在距今约1000万年~2 000万年前,古猿主要分布在热带和亚热带的森林里,像现在的黑猩猩那样,过着以树栖为主的生活。后来随着气候转变,大片的森林变成了稀树草原,使古猿的生活环境发生了巨大的变化。由于古猿的适应环境的能力有差异,从而产生了分化。大部分古猿灭绝了;有一部分古猿从森林边缘退向深处,继续过着树栖生活,逐渐演化成了现代的类人猿。下到地面生活的那一部分森林古猿,由于环境的改变和自身形态结构的变化,逐渐能够直立行走,一代一代地向着直立行走的方向发展,上肢解放出来,臂和手逐渐变得灵巧,能使用和制造工具。久而久之,人类祖先的双手变得越来越灵巧,他们用火烤制食物,从而改善了身体的营养,大脑也越来越发达。在这个过程中,它们还产生了语言和意识,逐渐形成了社会。就这样,经过极其漫长的岁月,古猿逐渐进化成人类。

故选:B。

人类起源森林古猿,在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走--制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。

关于人类的起源和进化是考查的重点,多以选择题或是材料题的形式出现。

12.【答案】B

【解析】解:达尔文发现,地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力,即过度繁殖;繁殖过度引起生存斗争;一切生物都具有产生变异的特性,在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传,有的对生物的生存有利,有的对生物的生存不利;在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。因此达尔文自然选择学说的基本思想是适者生存,不适者被淘汰。

故选:B。

达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。⑥

达尔文自然选择学说的基本思想是适者生存,不适者被淘汰。

13.【答案】D

【解析】解:A、原始生命由于营养方式不同,一部分进化成为有叶绿体的能自养的原始藻类,这些原始的单细胞藻类进化为原始的苔藓和藻类植物。A正确。

B、脊椎动物进化的大致历程是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类和哺乳类,原始的鱼类进化为原始的两栖类,B正确。

C、原始的单细胞动物→无脊椎动物→脊椎动物,C正确。

D、原始的鸟类和原始的哺乳类都是由原始的爬行类进化来的,D错误。

故选:D。

植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物).脊椎动物进化的大致历程是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类和哺乳类。

脊椎动物的进化历程中易出错的是某些爬行类进化为原始的鸟类和哺乳类,不是原始鸟类→原始哺乳类。

14.【答案】A

【解析】解:脊椎动物的前肢:鸟的翅膀、蝙蝠的翼手、鲸的胸鳍、狗的前肢以及人的上肢,虽然具有不同的外形,功能也并不尽同,但却有相同的基本结构,内部骨骼都是由肱骨、前臂骨(桡骨、尺骨)、腕骨、掌骨和指骨组成;各部分骨块和动物身体的相对位置相同;在胚胎发育上从相同的胚胎原基以相似的过程发育而来。它们的一致性证明这些动物是从共同的祖先进化来的,但是这些动物在不同的环境中生活,向着不同的方向进化发展,适应于不同的功能,因而产生了表面形态上的分歧。因此,在解剖结构上具有相同性或相似性,并且从器官的结构和发育可以看出,它们的来源相同,这样的器官叫做同源器官。故A正确。

故选:A。

同源器官指不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,但在外形上有时并不相似,功能上也有差别。

解答此类题目的关键是知道同源器官的概念

15.【答案】B

【解析】解:A、在越古老的地层中成为化石的生物越简单、越低等,因此在古老的地层中,可以找到较低等的生物化石,A正确;

B、在越古老的地层中成为化石的生物越简单、越低等,没有高等的生物化石,因此在古老的地层中,不能找到高等生物的化石,B错误;

C、在越晚近的地层中,成为化石的生物越复杂、越高等,因此在较晚的地层中,有较复杂、高等的生物化石,C正确;

D、在越晚近的地层中,成为化石的生物越复杂、越高等,但是也有低等的。因此在较晚的地层中,可以找到较低等的生物化石,D正确。

故选:B。

化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系.也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多,也可找到低等生物化石.

在越古老的地层中成为化石的生物简单低等,没有高等的;在越晚近的地层中,成为化石的生物复杂高等的多,低等的少.

16.【答案】C

【解析】解:同源器官例如脊椎动物的前肢:鸟的翼、蝴蝶的翅、蝙蝠的翼手、鲸的胸鳍、狗的前肢以及人的上肢,虽然具有不同的外形,功能也并不尽同,但却有相同的基本结构,内部骨骼都是由肱骨、前臂骨(桡骨、尺骨)、腕骨、掌骨和指骨组成;各部分骨块和动物身体的相对位置相同;在胚胎发育上从相同的胚胎原基以相似的过程发育而来.它们的一致性证明这些动物是从共同的祖先进化来的,但是这些动物在不同的环境中生活,向着不同的方向进化发展,适应于不同的功能,因而产生了表面形态上的分歧,C正确.

故选:C.

同源器官指不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,但在外形上有时并不相似,功能上也有差别.如鸟的翼和蝴蝶的翅.

解此题的关键是理解掌握同源器官的概念.

17.【答案】B

【解析】解:据分析可知,胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据,人体内残存了哺乳动物体内相当发达的阑尾,是属于比较解剖学上的同源器官。

故选:B。

生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等,化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹;比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,比较解剖学为生物进化论提供的最重要的证据是同源器官;胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据.

解答此题的关键掌握生物进化的证据,并结合题意灵活解答.

18.【答案】B

【解析】解:达尔文认为:古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、四肢长和四肢短的变异,这些变异是可以遗传的,四肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,经过许多代以后,四肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿;因此长颈鹿的进化是由于自然选择的结果。

故选:B。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存.自然选择学说与能量守恒和转换定律、细胞学说被恩格斯誉为十九世纪自然科学的三大发现.

人工选择是人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行的选择.

19.【答案】A

【解析】解:直立行走使人类祖先身体结构发生了一系列的变化,如身体重心下移、下肢骨增长、骨盆变短增宽、脊柱呈“S”形等,而脊柱变成弓形弯曲不属于人类的进化特征。

故选:A。

此题考查的是人类祖先与猿分界的重要标志.人和类人猿的共同祖先是森林古猿.直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”.解答时可以从人类进化的过程、直立行走的意义方面来切入.

解答此题的关键是理解直立行走意义.

20.【答案】B

【解析】解:A、南方古猿,能使用天然的工具,但不能制造工具,A错误;

B、直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段,B正确;

C、智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器,C错误;

D、能人能制造简单的工具(石器),D错误。

故选:B。

人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段.

掌握人类进化的几个阶段,明确人类进化最关键的一个阶段是直立人.

21.【答案】原始大气 原始海洋 有机小分子物质 化学演化

【解析】解:(1)米勒在图中所示的A装置中泵入了甲烷、氨、氢、水蒸气等气体,模拟了原始大气的成分,与现在大气相比,没有氧气。

(2)B处为取样活塞,若取样鉴定,可检验到其中含有氨基酸等有机小分子物质,共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的,此装置是模拟原始地球条件下的原始海洋。

(3)米勒实验为生命起源的化学演化提供了实验依据。

故答案为:(1)原始大气

(2)原始海洋;有机小分子物质;

(3)化学演化

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。米勒通过实验验证了化学起源学说的第一步。

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握,可结合米勒的实验装置。

22.【答案】水生到陆生 茎、叶 简单到复杂 化石 从低等到高等 哺乳动物 鸟类 强

【解析】解:(1)从图中可以看出,较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多数生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类、哺乳类动物大多数生活在陆地上,从生物生活环境的变化可以看出生物进化的趋势是从水生到陆生.

(2)在结构功能方面,进化的趋势是从简单到复杂,藻类植物没有根、茎、叶的分化,苔藓植物出现了茎和叶,没有真正的根,体内无输导组织;蕨类植物出现了根、茎、叶的分化;而较晚出现的裸子植物和种子植物结构复杂,有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官的分化.从生物体的结构组成可以看出生物进化的趋势是从简单到复杂.

(3)化石是研究生物进化的重要的直接的证据,通过对化石在地层中出现的顺序的研究,能够比较直观地了解生物进化的大致历程和规律:在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多.这种现象说明了生物是由低等到高等逐渐进化而来的.

(4)D是哺乳动物和鸟类的心脏,因为有两心房两心室,左右心室完全分开,动脉血、静脉血也完全分开不在混合,血液输送氧气的能力最强,输送氧的效率高,属于恒温动物.

故答案为:(1)水生到陆生;

(2)简单到复杂;

(3)化石;从低等到高等;

(4)哺乳动物;鸟类;强。

在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据;生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生.

生物进化的总体趋势的知识在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用.

23.【答案】变异

产蛋多

逐代积累并得到加强

人工选择

自然选择

【解析】(1)鸡的新品种的形成是由于原鸡在不同的环境条件下,产生了许多变异个体,如有些产蛋多些,有些长肉多些,而且这些变异都是不定向的,并能遗传下去。

(2)在人工饲养的条件下,人类根据各自的喜好和需求,对不同的变异进行了选择,对具有不同变异的鸡逐渐选择,并在繁殖后代的过程中,通过遗传使这些被选择下来的性状不断地积累加强,就逐渐地形成了现代品种多样的家鸡。例如,有的人需要产蛋多的鸡,就杀死了产蛋少的鸡,留下产蛋多的鸡来繁殖后代,这样逐代人工选择下去,鸡的产蛋多这一性状会逐代积累并得到加强,就培育出产蛋多的良种鸡,如北京白鸡。

(3)不同品种的鸡是通过人工选择形成的,对具有不同功能的鸡进行选择淘汰的结果。因此家鸡的这种形成过程叫做人工选择。自然界中的野生生物都经过了长期的自然选择,因而对环境具有很强的适应能力。自然选择的选择者是客观存在的自然环境不是人。

故答案为:(1)变异;

(2)产蛋多;逐代积累并得到加强;

(3)人工选择;自然选择。

人工选择是在不同的条件下,原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状通过遗传积累加强,最后形成不同的新品种。

解答此类题目的关键理解掌握人工选择的过程。

24.【答案】越小 黑猩猩 酵母菌 细胞色素C的氨基酸组成差异最大 爬行 共同的祖先 森林古猿

【解析】解(1)通过上表数据的比较可知:人类与黑猩猩亲缘关系最近,细胞色素C的差异最小是0,人类与酵母菌的亲缘关系最远,细胞色素C的差异最大是44;表明亲缘关系越近的生物,细胞色素C的差异越小.

(2)通过上表数据的比较可知:人类与黑猩猩细胞色素C的氨基酸差异数最小是0,因此二者的亲缘关系最近;人类与酵母菌的细胞色素C的氨基酸差异数最大是44,因此与人类亲缘关系最远.

(3)鸟类和哺乳动物都是由原始的爬行动物进化而来。

(4)人类和现代类人猿有共同的祖先,由已灭绝的某些森林古猿进化而来的。

故答案为:

(1)越小;

(2)黑猩猩; 酵母菌;细胞色素C的氨基酸组成差异最大;

(3)爬行;

(4)共同的祖先;森林古猿。

比较法是通过观察,分析,找出研究对象的相同点和不同点,它是认识事物的一种基本方法,是研究动物行为的主要方法.

亲缘关系越近,生物之间的相似性越大,细胞色素C的氨基酸组成差异越小.

解答此类题目的关键是提高学生接受信息、分析处理信息的能力.

25.【答案】非生物部分 鸟、青蛙 2 鹰 竞争 草→昆虫→鸟→鹰

【解析】解:(1)图一中,草是绿色植物能进行光合作用制造有机物,属于生产者;动物不能进行光合作用制造有机物,必须直接或间接以草为食,属于消费者,细菌和真菌属于分解者,因此完整生态系统的还有非生物部分。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…。图一中次级消费者是鸟、青蛙。

(3)在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫食物链,图一中共有2条食物链,即草→昆虫→鸟→鹰,草→昆虫→青蛙。

(4)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多。在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高;图二表示该生态系统有毒物质相对含量,则四种生物构成的食物链是丁→丙→乙→甲,对应甲图中的食物链为:草→昆虫→鸟→鹰,所以图二中的甲对应的生物是鹰。

(5)青蛙和鸟它们共同以食草昆虫为食,因此属于竞争关系。

(6)根据(3)解答可知,图一中最长的食物链草→昆虫→鸟→鹰。

故答案为:

(1)非生物部分

(2)鸟、青蛙

(3)2

(4)鹰

(5)竞争

(6)草→昆虫→鸟→鹰。

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成;

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者;

(3)在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链的概念、能量流动和生物富集特点等知识。

第2页,共2页

第1页,共1页

原始生命的起源过程中,从无机小分子物质生成有机小分子物质的场所是( )

A. 原始海洋 B. 岩石 C. 原始高山 D. 原始大气

关于生命的起源,下列叙述正确的是( )

①生命起源于非生命的物质

②米勒实验说明原始地球条件下无机物形成简单有机物是可能的

③原始大气的成分主要是水蒸气、氧气、甲烷等气体

④现在地球上不可能再形成原始生命

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

下列选项中属于生物因素对生物的影响的是( )

A. 大树底下好乘凉 B. 秋风扫落叶

C. 草盛豆苗稀 D. 春来江水绿如蓝

如表是对几种生物体内农药含量的测定结果,这些生物与生物之间有着吃与被吃的关系,下列食物链正确的是( )

生物种类 A B C D E

单位体积农药含量(毫克) 0.024 0.045 0.236 0.001 0.009

A. A→B→C→D→E B. E→D→C→B→A C. D→E→A→B→C D. C→E→B→A→D

“我为花草呵护,花草向我微笑”,体现了人与自然的和谐相处。这里的“花草”和“我”在生态系统中分别扮演的角色是( )

A. 生产者、消费者 B. 消费者、生产者

C. 分解者、生产者 D. 生产者、生产者

寒冷的冬天上市的蔬菜种类少,利用大棚种植反季节蔬菜,丰富了人们的菜篮子。冬天,大棚种植主要解决的制约作物生长的因素是( )

A. 阳光 B. 土壤 C. 水分 D. 温度

能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物生活的影响的是( )

①荒漠中仙人掌叶片退化为刺;

②草尽狐兔愁;

③春江水暖鸭先知;

④蟑螂喜欢在夜间活动。

A. ①③②④ B. ①③④② C. ③①②④ D. ③①④②

小明同学为探究光照对鼠妇分布的影响,设计了如下实验方案:

鼠妇的数量/只 光照 温度/℃ 土壤

对照组 20 阴暗 25 湿润土壤

实验组 20 ① 25 ②

该实验方案中①、②应为( )

A. 阴暗、干燥土壤 B. 阴暗、湿润土壤

C. 明亮、干燥土壤 D. 明亮、湿润土壤

最早两足行走的原始人类和最先学会使用火的原始人类分别是( )

A. 能人、南方古猿 B. 南方古猿、能人

C. 南方古猿、直立人 D. 直立人、智人

下列关于人类的起源和进化的叙述,错误的是( )

A. “北京猿人”属于直立人

B. 森林的大量消失使部分森林古猿下地生活

C. 现代类人猿是人类的祖先

D. 智人是唯一现存的人种

下列是人类进化历程中的几个过程,请按进化顺序将序号排列起来( )

①下地面生活 ②使用工具 ③使用火 ④制造工具 ⑤产生丰富的语言 ⑥直立行走

A. ①②③④⑤⑥ B. ①⑥②④③⑤ C. ③①②⑥④⑤ D. ①⑥③②④⑤

在关于物种进化原因的各种解释中,目前人们普遍接受的是达尔文的自然选择学说,下列有关自然选择学说的关键词,正确的组合是( )

①物种不变②过度繁殖③用进废退④生存竞争⑤遗传变异⑥适者生存

A. ①②③④ B. ②④⑤⑥ C. ②③④⑤ D. ①③⑤⑥

下列关于生物进化历程的叙述中,错误的是( )

A. 某些原始单细胞藻类进化为原始苔藓植物

B. 原始鱼类进化为原始两栖类

C. 原始单细胞动物进化为原始无脊椎动物

D. 原始鸟类进化为原始哺乳类

家鸽的翼、蝙蝠的翼手、马的前肢、鲸的鳍都具有基本相同的结构,这反映了它们( )

①都有共同的原始祖先进化而来的

②它们属于同源器官

③具有这些器官的生物之间存在一定的亲缘关系

④它们在外形和功能上差异很大,是因为有不同的来源

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

关于地层中生物化石分布情况的叙述,下列哪一项是不正确的( )

A. 在古老的地层中可以找到低等生物化石

B. 在极古老的地层中有时也可以找到一些高等生物化石

C. 在新近的地层中可以找到高等生物的化石

D. 在新近的地层中可以找到低等生物的化石

造成同源器官形态功能差异的原因是( )

A. 进化水平不同 B. 原始祖先不同

C. 生存环境不同 D. 各自的变异方向不同

人体内残存了在其他哺乳动物体内相当发达的阑尾,这一生物进化中的证据属于( )

A. 化石证据 B. 比较解剖学证据

C. 胚胎学证据 D. 分子生物学证据

现在的长颈鹿的颈都很长,这是由于( )

A. 经常使用颈部的结果 B. 自然选择的结果

C. 人工选择的结果 D. 不断变异的结果

下列哪项不属于人类的进化特征( )

A. 脊柱变成弓形弯曲 B. 身体重心下移

C. 下肢骨增长 D. 骨盆变短增宽

人类进化历史中关键的一个阶段是( )

A. 南方古猿 B. 直立人 C. 智人 D. 能人

如图是米勒关于原始地球的模拟实验装置,请回答下列问题:

(1)该装置模拟了原始地球的条件,A装置内气体模拟 ______ 的成分。

(2)B装置里的液体相当于 ______ ,实验后可检验其中含有氨基酸等 ______ 。

(3)米勒实验为生命起源的 ______ (学说)提供了实验依据。

如图所示的是生物进化的大致历程(进化树)和脊椎动物心脏结构示意图,回答下列问题:

(1)较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多数生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类、哺乳类动物大多数生活在陆地,从生活环境的变化可以看出生物进化的趋势是从 ______ 。

(2)较早出现的藻类植物结构简单,大多为单细胞:苔藓植物开始有 ______ 的分化,而较晚出现的被子植物有根、茎、叶、花、果实和种子的分化。从生物体的结构组成可以看出生物进化的趋势是从 ______ 。

(3) ______ 是研究生物进化最重要的证据。研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的地层中。从这一研究结果可以看出生物进化的趋势是从 ______ 。

(4)D为 ______ 和 ______ 的心脏,血液输送氧气的能力 ______ ,属于恒温动物。

现在家养的鸡的品种很多。但是它们的祖先却是同一种野生鸡--原鸡。试根据生物进化观点解释其形成过程。

(1)原鸡产生了许多 ,如有些产蛋多些,有些长肉多,有些用于观赏。

(2)人们根据各自的喜好,对不同的原鸡进行选择。例如,需要产蛋多的鸡,就杀死了产蛋少的鸡,留下产蛋多的鸡来繁殖后代。鸡的 这一性状能够 ,经过逐代积累,就培育出产蛋多的良种鸡,如北京白鸡。

(3)可见,饲养动物都是对野生动物长期 的结果。与饲养动物相比,自然界中的野生生物都经过了长期的 ,因而对环境具有很强的适应能力。

通过测定并比较各种生物的细胞色素C的化学结构,发现它们都含有104个氨基酸,序列很相似,但又有差别,这种结构上的差异程度又恰好与它们的亲缘关系远近相对应。根据与人的细胞色素C差异数制作了下表,请据表回答问题:

生物种类 人 黑猩猩 猕猴 兔 鸡 龟 蛇 小麦 酵母菌

氨基酸

差异数 0 0 1 9 13 15 23 36 44

(1)从表中数据可以发现生物的细胞色素C的氨基酸组成和生物的亲缘关系是:亲缘关系越近,细胞色素C的氨基酸组成差异 ______ 。

(2)表中生物与人的亲缘关系最近的是 ______ ,从表中看,人和 ______ 的亲缘关系最远,因为两者的 ______ 。

(3)鸟类和哺乳动物都是由原始的 ______ 动物进化而来。

(4)人类和现代类人猿有 ______ ,由已灭绝的某些 ______ 进化而来的。

图一表示某景区生物之间的关系,图二表示图一中某条食物链里四种生物体内某种有害物质相对含量的多少。请据图回答下列问题:

(1)生态系统的组成成分中除了图一所示部分外,还应包括 ______ 。

(2)图一中次级消费者是 ______ 。

(3)图一中共有 ______ 条食物链。

(4)根据图二某种难以分解有害物质的相对含量示意图,甲对应图一中的生物是 ______ 。

(5)此生态系统中的青蛙、鸟的种间关系是 ______ 。

(6)请写出图一中最长的食物链 ______ 。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:对于化学起源说的第一阶段“从无机小分子物质生成有机小分子物质”,米勒通过如图所示的实验进行了证实,在这个实验中,一个盛有水溶液的烧瓶代表原始的海洋,其上部球型空间里含有氢气、氨气、甲烷和水蒸汽等“还原性大气”。米勒先给烧瓶加热,使水蒸汽在管中循环,接着他通过两个电极放电产生电火花,模拟原始天空的闪电,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应,而球型空间下部连通的冷凝管让反应后的产物和水蒸汽冷却形成液体,又流回底部的烧瓶,即模拟降雨的过程。经过一周持续不断的实验和循环之后。米勒分析其化学成分时发现,其中含有包括5种氨基酸和不同有机酸在内的各种新的有机化合物,同时还形成了氰氢酸,而氰氢酸可以合成腺嘌呤,腺嘌呤是组成核苷酸的基本单位。米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。因此在原始生命的起源过程中,从无机小分子物质生成有机小分子物质的场所是原始大气。

故选:D。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.

此题考查了生命起源学说中的化学起源学说.

2.【答案】B

【解析】解:①化学起源学说认为,生命起源于非生命物质,①正确;

②米勒实验说明原始地球条件下无机物形成简单有机物是可能的,②正确;

③原始大气的成分主要是水蒸气、氨气、甲烷等构成了原始的大气层,原始大气中不含氧气,③错误;

④现代地球不可能再形成原始生命了,因为已经不具备当时的条件了,④正确。

故选:B。

随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

生命的起源的知识,是考试的重点内容,要注意理解和掌握,注意灵活答题。

3.【答案】C

【解析】解:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

A、大树底下好乘凉,是大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多,因此大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,故该选项不符合题意;

B、秋风扫落叶,是环境中的非生物因素风对生物的影响,故该选项不符合题意;

C、“草盛豆苗稀”,体现了生物因素草对生物豆苗的影响,草与豆苗,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系,故该选项符合题意。

D、春来江水绿如蓝,是环境中的非生物因素温度对生物藻类的影响;故该选项不符合题意;

故选:C。

此题考查的知识点是生物影响环境。解答时可以从生物影响环境的表现方面来切入。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

4.【答案】C

【解析】解:在生态系统中,有害物质沿着食物链逐级积累,营养级别越高,有毒物质含量越高;营养级别越低,有害物质含量越少。

表格中几种生物体内单位体积农药含量(毫克)由少到多依次是D0.001、E0.009、A0.024、B0.045、C0.236.因此,食物链是正确的是D→E→A→B→C。

故选:C。

(1)有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集.

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者.

解答此类题目的关键是理解食物链的概念和组成以及生物富集的特点.

5.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查生态系统的组成,掌握生态系统的组成和各部分的功能是解答的关键。

【解答】

一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。“花草”是绿色植物能进行光合作用制造有机物,为其它生物提供有机物和能量,因此从生物学角度分析,“花草”在生态系统中扮演的角色是生产者。“我”是动物,属于消费者。故A符合题意。

故选A。

6.【答案】D

【解析】解:根据分析可知:温度过低,不适合农作物生长,而大棚种植技术主要解决了作物生长中冬季温度过低的非生物因素的限制。因此某省近年来在蔬菜种植方面出现了大棚种植反季节蔬菜、水果的热潮,并取得了良好的经济效益,大棚种植技术主要解决了作物生长的温度限制因素。

故选:D。

环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物,包括同种和不同种的生物个体。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些生产现象做出科学的解释。

7.【答案】D

【解析】解:①仙人掌叶片退化为刺,降低叶的蒸腾作用,减少水的散失,茎肉质可以保存较多的水分,适应干旱的沙漠环境;

②兔以草为食,狐以兔为食,所以“草尽狐兔愁”,主要体现了生物对生物的影响;

③春江水暖鸭先知是非生物因素温度对生物的影响环境;

④白天和夜晚主要的差别是光照强度不同,因此,“蟑螂喜欢在夜间活动”,这种差别主要是光照不同造成的。

故能依次体现温度、水分、光、生物等因素对生物影响的排列组合是③①④②。

故选:D。

环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

8.【答案】D

【解析】解:对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此小强同学探究“光照对鼠妇生活的影响”的唯一变量是光照,除光照不同外,其它条件都应该相同且适宜,如鼠妇数量、温度、湿度、土壤干湿度等。因此表中实验该实验方案中①、②应为明亮、湿润土壤。

故选:D。

对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组。没有处理是的就是对照组。

实验中,控制变量和设置对照实验是设计实验方案必须处理好的两个关键问题。

9.【答案】C

【解析】解:南方古猿,约600万年前,现代公认的最早的人类祖先,即人类的起源。最早出现在非洲大陆南部,是最早的人科动物,开始直立。此后,原始人类逐渐从猿类分离出来。

能人,约150万到250万年,南方古猿的其中一支进化成能人,最早在非洲东岸出现。能人意即使用工具、能制造工具的人,也就是所谓的早期猿人。是最早的人属动物。旧石器时代开始;后经过数十万年的演进,能人最终为被新品种的人类:直立人所取代而消亡。能人与后代直立人曾共存过一段时间。

直立人,约20万到200万年,最早在非洲出现,也就是所谓的晚期猿人,开始懂得用火,开始使用符号与基本的语言,约100万年前,冰河时期来临,非洲开始草原化,直立人不得不开始迁徙,向世界各地扩张,在欧亚非都有分布(海德堡人,瓜哇猿人,北京猿人都属于直立人)。注意:此时人类第1次走出非洲。约80万年前,直立人来到现在的西班牙地区,成为最早的欧洲人,即现代入。约20万年前,欧亚非的直立人逐渐消失,被第一次非洲的新品种人类:智人取代。

智人,相当于现在的人类,出现在距今20万年-1万年前。他们不仅完全直立,而且脑容量已经达到了现代入的大小(平均为 1360mL),这标志着他们的智力发展到了更高的水平。而是一直存活下来并独自发展进化,最后演化成为现代人。

故选:C。

人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。

解答此类题目的关键是结合人类进化的历程了解在人类进化的各个阶段的特点。

10.【答案】C

【解析】解:A、人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。“北京猿人”会打制不同用途的石器,学会了用火。应属于直立人阶段,正确。

B、森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,另一支却由于森林的大量消失等环境的改变被迫下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类。正确。

C、古猿是我们现代入类和现代类人猿的共同的祖先。现代类人猿与能转变成人的古猿存在着许多差异,而且生活的环境与原来有着很大的不同,所以现代的类人猿不是人类的祖先。错误。

D、智人,直立人之后未被第2次走出非洲的早期智人以及第3次走出非洲的晚期智人淘汰取代,而是一直存活下来并独自发展进化,最后演化成为现代人。正确。

故选:C。

本题考查的是人类的起源和进化,人类起源于古猿。

人类的起源和进化是考查的重点,多以选择题的形式考查,难度一般。

11.【答案】B

【解析】解:在距今约1000万年~2 000万年前,古猿主要分布在热带和亚热带的森林里,像现在的黑猩猩那样,过着以树栖为主的生活。后来随着气候转变,大片的森林变成了稀树草原,使古猿的生活环境发生了巨大的变化。由于古猿的适应环境的能力有差异,从而产生了分化。大部分古猿灭绝了;有一部分古猿从森林边缘退向深处,继续过着树栖生活,逐渐演化成了现代的类人猿。下到地面生活的那一部分森林古猿,由于环境的改变和自身形态结构的变化,逐渐能够直立行走,一代一代地向着直立行走的方向发展,上肢解放出来,臂和手逐渐变得灵巧,能使用和制造工具。久而久之,人类祖先的双手变得越来越灵巧,他们用火烤制食物,从而改善了身体的营养,大脑也越来越发达。在这个过程中,它们还产生了语言和意识,逐渐形成了社会。就这样,经过极其漫长的岁月,古猿逐渐进化成人类。

故选:B。

人类起源森林古猿,在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走--制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。

关于人类的起源和进化是考查的重点,多以选择题或是材料题的形式出现。

12.【答案】B

【解析】解:达尔文发现,地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力,即过度繁殖;繁殖过度引起生存斗争;一切生物都具有产生变异的特性,在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传,有的对生物的生存有利,有的对生物的生存不利;在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。因此达尔文自然选择学说的基本思想是适者生存,不适者被淘汰。

故选:B。

达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。⑥

达尔文自然选择学说的基本思想是适者生存,不适者被淘汰。

13.【答案】D

【解析】解:A、原始生命由于营养方式不同,一部分进化成为有叶绿体的能自养的原始藻类,这些原始的单细胞藻类进化为原始的苔藓和藻类植物。A正确。

B、脊椎动物进化的大致历程是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类和哺乳类,原始的鱼类进化为原始的两栖类,B正确。

C、原始的单细胞动物→无脊椎动物→脊椎动物,C正确。

D、原始的鸟类和原始的哺乳类都是由原始的爬行类进化来的,D错误。

故选:D。

植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物).脊椎动物进化的大致历程是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类和哺乳类。

脊椎动物的进化历程中易出错的是某些爬行类进化为原始的鸟类和哺乳类,不是原始鸟类→原始哺乳类。

14.【答案】A

【解析】解:脊椎动物的前肢:鸟的翅膀、蝙蝠的翼手、鲸的胸鳍、狗的前肢以及人的上肢,虽然具有不同的外形,功能也并不尽同,但却有相同的基本结构,内部骨骼都是由肱骨、前臂骨(桡骨、尺骨)、腕骨、掌骨和指骨组成;各部分骨块和动物身体的相对位置相同;在胚胎发育上从相同的胚胎原基以相似的过程发育而来。它们的一致性证明这些动物是从共同的祖先进化来的,但是这些动物在不同的环境中生活,向着不同的方向进化发展,适应于不同的功能,因而产生了表面形态上的分歧。因此,在解剖结构上具有相同性或相似性,并且从器官的结构和发育可以看出,它们的来源相同,这样的器官叫做同源器官。故A正确。

故选:A。

同源器官指不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,但在外形上有时并不相似,功能上也有差别。

解答此类题目的关键是知道同源器官的概念

15.【答案】B

【解析】解:A、在越古老的地层中成为化石的生物越简单、越低等,因此在古老的地层中,可以找到较低等的生物化石,A正确;

B、在越古老的地层中成为化石的生物越简单、越低等,没有高等的生物化石,因此在古老的地层中,不能找到高等生物的化石,B错误;

C、在越晚近的地层中,成为化石的生物越复杂、越高等,因此在较晚的地层中,有较复杂、高等的生物化石,C正确;

D、在越晚近的地层中,成为化石的生物越复杂、越高等,但是也有低等的。因此在较晚的地层中,可以找到较低等的生物化石,D正确。

故选:B。

化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系.也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多,也可找到低等生物化石.

在越古老的地层中成为化石的生物简单低等,没有高等的;在越晚近的地层中,成为化石的生物复杂高等的多,低等的少.

16.【答案】C

【解析】解:同源器官例如脊椎动物的前肢:鸟的翼、蝴蝶的翅、蝙蝠的翼手、鲸的胸鳍、狗的前肢以及人的上肢,虽然具有不同的外形,功能也并不尽同,但却有相同的基本结构,内部骨骼都是由肱骨、前臂骨(桡骨、尺骨)、腕骨、掌骨和指骨组成;各部分骨块和动物身体的相对位置相同;在胚胎发育上从相同的胚胎原基以相似的过程发育而来.它们的一致性证明这些动物是从共同的祖先进化来的,但是这些动物在不同的环境中生活,向着不同的方向进化发展,适应于不同的功能,因而产生了表面形态上的分歧,C正确.

故选:C.

同源器官指不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,但在外形上有时并不相似,功能上也有差别.如鸟的翼和蝴蝶的翅.

解此题的关键是理解掌握同源器官的概念.

17.【答案】B

【解析】解:据分析可知,胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据,人体内残存了哺乳动物体内相当发达的阑尾,是属于比较解剖学上的同源器官。

故选:B。

生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等,化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹;比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,比较解剖学为生物进化论提供的最重要的证据是同源器官;胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据.

解答此题的关键掌握生物进化的证据,并结合题意灵活解答.

18.【答案】B

【解析】解:达尔文认为:古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、四肢长和四肢短的变异,这些变异是可以遗传的,四肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,经过许多代以后,四肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿;因此长颈鹿的进化是由于自然选择的结果。

故选:B。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存.自然选择学说与能量守恒和转换定律、细胞学说被恩格斯誉为十九世纪自然科学的三大发现.

人工选择是人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行的选择.

19.【答案】A

【解析】解:直立行走使人类祖先身体结构发生了一系列的变化,如身体重心下移、下肢骨增长、骨盆变短增宽、脊柱呈“S”形等,而脊柱变成弓形弯曲不属于人类的进化特征。

故选:A。

此题考查的是人类祖先与猿分界的重要标志.人和类人猿的共同祖先是森林古猿.直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”.解答时可以从人类进化的过程、直立行走的意义方面来切入.

解答此题的关键是理解直立行走意义.

20.【答案】B

【解析】解:A、南方古猿,能使用天然的工具,但不能制造工具,A错误;

B、直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段,B正确;

C、智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器,C错误;

D、能人能制造简单的工具(石器),D错误。

故选:B。

人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段.

掌握人类进化的几个阶段,明确人类进化最关键的一个阶段是直立人.

21.【答案】原始大气 原始海洋 有机小分子物质 化学演化

【解析】解:(1)米勒在图中所示的A装置中泵入了甲烷、氨、氢、水蒸气等气体,模拟了原始大气的成分,与现在大气相比,没有氧气。

(2)B处为取样活塞,若取样鉴定,可检验到其中含有氨基酸等有机小分子物质,共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的,此装置是模拟原始地球条件下的原始海洋。

(3)米勒实验为生命起源的化学演化提供了实验依据。

故答案为:(1)原始大气

(2)原始海洋;有机小分子物质;

(3)化学演化

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。米勒通过实验验证了化学起源学说的第一步。

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握,可结合米勒的实验装置。

22.【答案】水生到陆生 茎、叶 简单到复杂 化石 从低等到高等 哺乳动物 鸟类 强

【解析】解:(1)从图中可以看出,较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多数生活在水中,而较晚出现的爬行类、鸟类、哺乳类动物大多数生活在陆地上,从生物生活环境的变化可以看出生物进化的趋势是从水生到陆生.

(2)在结构功能方面,进化的趋势是从简单到复杂,藻类植物没有根、茎、叶的分化,苔藓植物出现了茎和叶,没有真正的根,体内无输导组织;蕨类植物出现了根、茎、叶的分化;而较晚出现的裸子植物和种子植物结构复杂,有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官的分化.从生物体的结构组成可以看出生物进化的趋势是从简单到复杂.

(3)化石是研究生物进化的重要的直接的证据,通过对化石在地层中出现的顺序的研究,能够比较直观地了解生物进化的大致历程和规律:在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多.这种现象说明了生物是由低等到高等逐渐进化而来的.

(4)D是哺乳动物和鸟类的心脏,因为有两心房两心室,左右心室完全分开,动脉血、静脉血也完全分开不在混合,血液输送氧气的能力最强,输送氧的效率高,属于恒温动物.

故答案为:(1)水生到陆生;

(2)简单到复杂;

(3)化石;从低等到高等;

(4)哺乳动物;鸟类;强。

在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据;生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生.

生物进化的总体趋势的知识在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用.

23.【答案】变异

产蛋多

逐代积累并得到加强

人工选择

自然选择

【解析】(1)鸡的新品种的形成是由于原鸡在不同的环境条件下,产生了许多变异个体,如有些产蛋多些,有些长肉多些,而且这些变异都是不定向的,并能遗传下去。

(2)在人工饲养的条件下,人类根据各自的喜好和需求,对不同的变异进行了选择,对具有不同变异的鸡逐渐选择,并在繁殖后代的过程中,通过遗传使这些被选择下来的性状不断地积累加强,就逐渐地形成了现代品种多样的家鸡。例如,有的人需要产蛋多的鸡,就杀死了产蛋少的鸡,留下产蛋多的鸡来繁殖后代,这样逐代人工选择下去,鸡的产蛋多这一性状会逐代积累并得到加强,就培育出产蛋多的良种鸡,如北京白鸡。

(3)不同品种的鸡是通过人工选择形成的,对具有不同功能的鸡进行选择淘汰的结果。因此家鸡的这种形成过程叫做人工选择。自然界中的野生生物都经过了长期的自然选择,因而对环境具有很强的适应能力。自然选择的选择者是客观存在的自然环境不是人。

故答案为:(1)变异;

(2)产蛋多;逐代积累并得到加强;

(3)人工选择;自然选择。

人工选择是在不同的条件下,原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状通过遗传积累加强,最后形成不同的新品种。

解答此类题目的关键理解掌握人工选择的过程。

24.【答案】越小 黑猩猩 酵母菌 细胞色素C的氨基酸组成差异最大 爬行 共同的祖先 森林古猿

【解析】解(1)通过上表数据的比较可知:人类与黑猩猩亲缘关系最近,细胞色素C的差异最小是0,人类与酵母菌的亲缘关系最远,细胞色素C的差异最大是44;表明亲缘关系越近的生物,细胞色素C的差异越小.

(2)通过上表数据的比较可知:人类与黑猩猩细胞色素C的氨基酸差异数最小是0,因此二者的亲缘关系最近;人类与酵母菌的细胞色素C的氨基酸差异数最大是44,因此与人类亲缘关系最远.

(3)鸟类和哺乳动物都是由原始的爬行动物进化而来。

(4)人类和现代类人猿有共同的祖先,由已灭绝的某些森林古猿进化而来的。

故答案为:

(1)越小;

(2)黑猩猩; 酵母菌;细胞色素C的氨基酸组成差异最大;

(3)爬行;

(4)共同的祖先;森林古猿。

比较法是通过观察,分析,找出研究对象的相同点和不同点,它是认识事物的一种基本方法,是研究动物行为的主要方法.

亲缘关系越近,生物之间的相似性越大,细胞色素C的氨基酸组成差异越小.

解答此类题目的关键是提高学生接受信息、分析处理信息的能力.

25.【答案】非生物部分 鸟、青蛙 2 鹰 竞争 草→昆虫→鸟→鹰

【解析】解:(1)图一中,草是绿色植物能进行光合作用制造有机物,属于生产者;动物不能进行光合作用制造有机物,必须直接或间接以草为食,属于消费者,细菌和真菌属于分解者,因此完整生态系统的还有非生物部分。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…。图一中次级消费者是鸟、青蛙。

(3)在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫食物链,图一中共有2条食物链,即草→昆虫→鸟→鹰,草→昆虫→青蛙。

(4)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多。在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高;图二表示该生态系统有毒物质相对含量,则四种生物构成的食物链是丁→丙→乙→甲,对应甲图中的食物链为:草→昆虫→鸟→鹰,所以图二中的甲对应的生物是鹰。

(5)青蛙和鸟它们共同以食草昆虫为食,因此属于竞争关系。

(6)根据(3)解答可知,图一中最长的食物链草→昆虫→鸟→鹰。

故答案为:

(1)非生物部分

(2)鸟、青蛙

(3)2

(4)鹰

(5)竞争

(6)草→昆虫→鸟→鹰。

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成;

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者;

(3)在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链的概念、能量流动和生物富集特点等知识。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录