第九单元溶液测试题 -2021-2022学年九年级化学人教版下册(word版 含答案)

文档属性

| 名称 | 第九单元溶液测试题 -2021-2022学年九年级化学人教版下册(word版 含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 137.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-22 08:43:30 | ||

图片预览

文档简介

第九单元《溶液》测试题

一、单选题

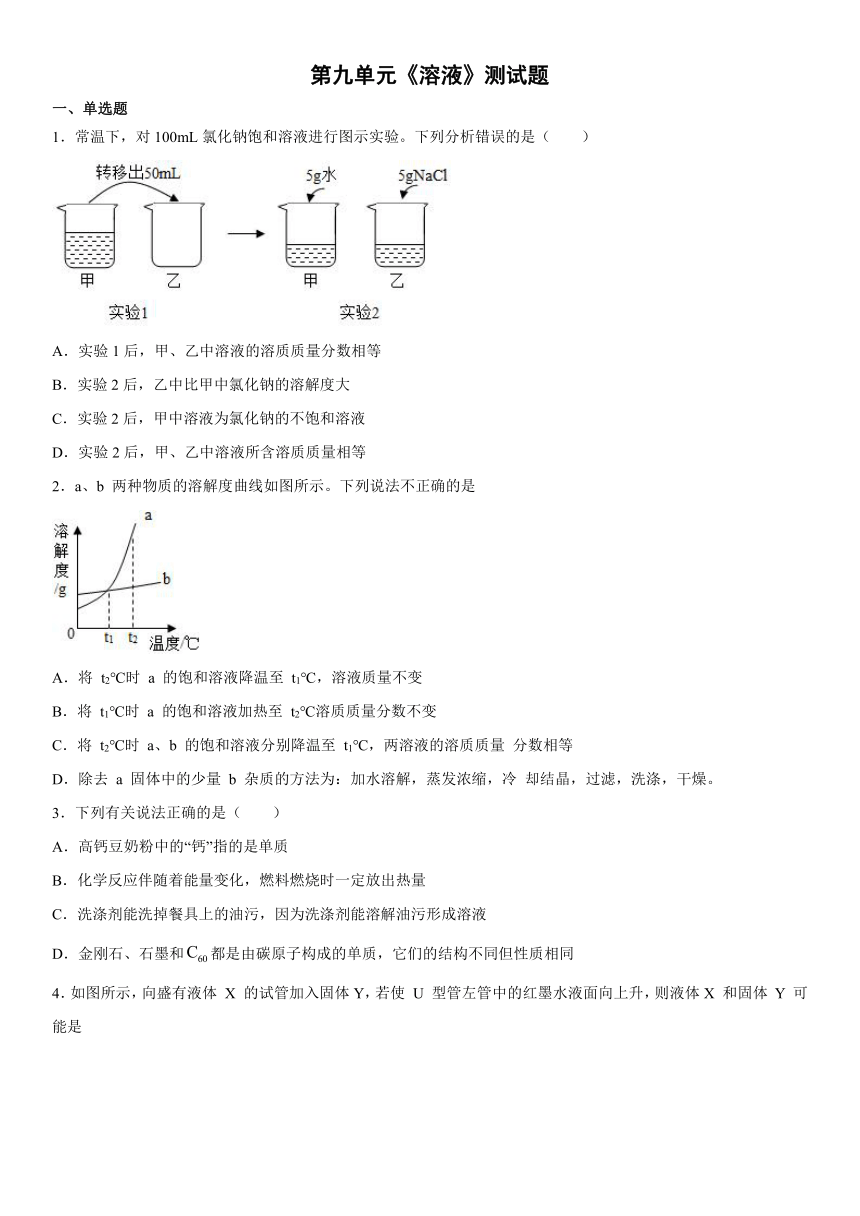

1.常温下,对100mL氯化钠饱和溶液进行图示实验。下列分析错误的是( )

A.实验1后,甲、乙中溶液的溶质质量分数相等

B.实验2后,乙中比甲中氯化钠的溶解度大

C.实验2后,甲中溶液为氯化钠的不饱和溶液

D.实验2后,甲、乙中溶液所含溶质质量相等

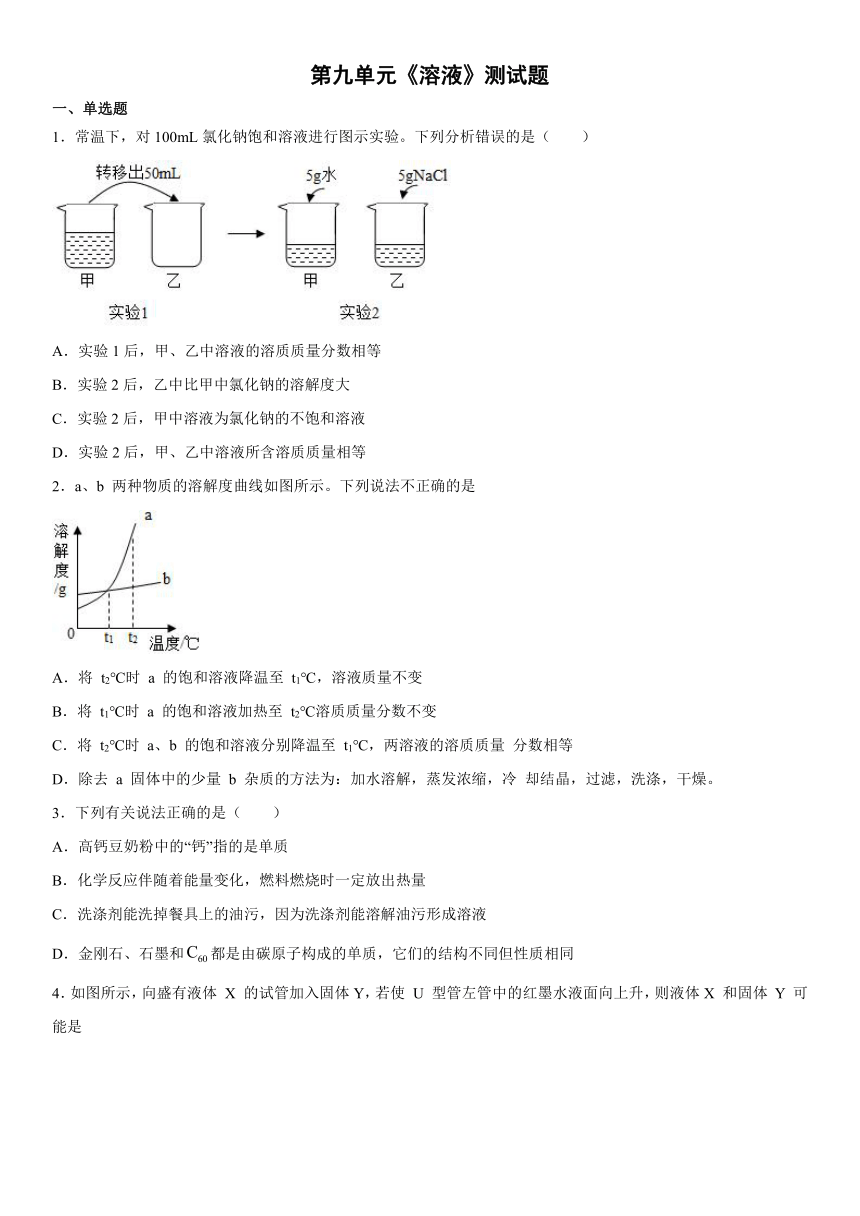

2.a、b 两种物质的溶解度曲线如图所示。下列说法不正确的是

A.将 t2℃时 a 的饱和溶液降温至 t1℃,溶液质量不变

B.将 t1℃时 a 的饱和溶液加热至 t2℃溶质质量分数不变

C.将 t2℃时 a、b 的饱和溶液分别降温至 t1℃,两溶液的溶质质量 分数相等

D.除去 a 固体中的少量 b 杂质的方法为:加水溶解,蒸发浓缩,冷 却结晶,过滤,洗涤,干燥。

3.下列有关说法正确的是( )

A.高钙豆奶粉中的“钙”指的是单质

B.化学反应伴随着能量变化,燃料燃烧时一定放出热量

C.洗涤剂能洗掉餐具上的油污,因为洗涤剂能溶解油污形成溶液

D.金刚石、石墨和都是由碳原子构成的单质,它们的结构不同但性质相同

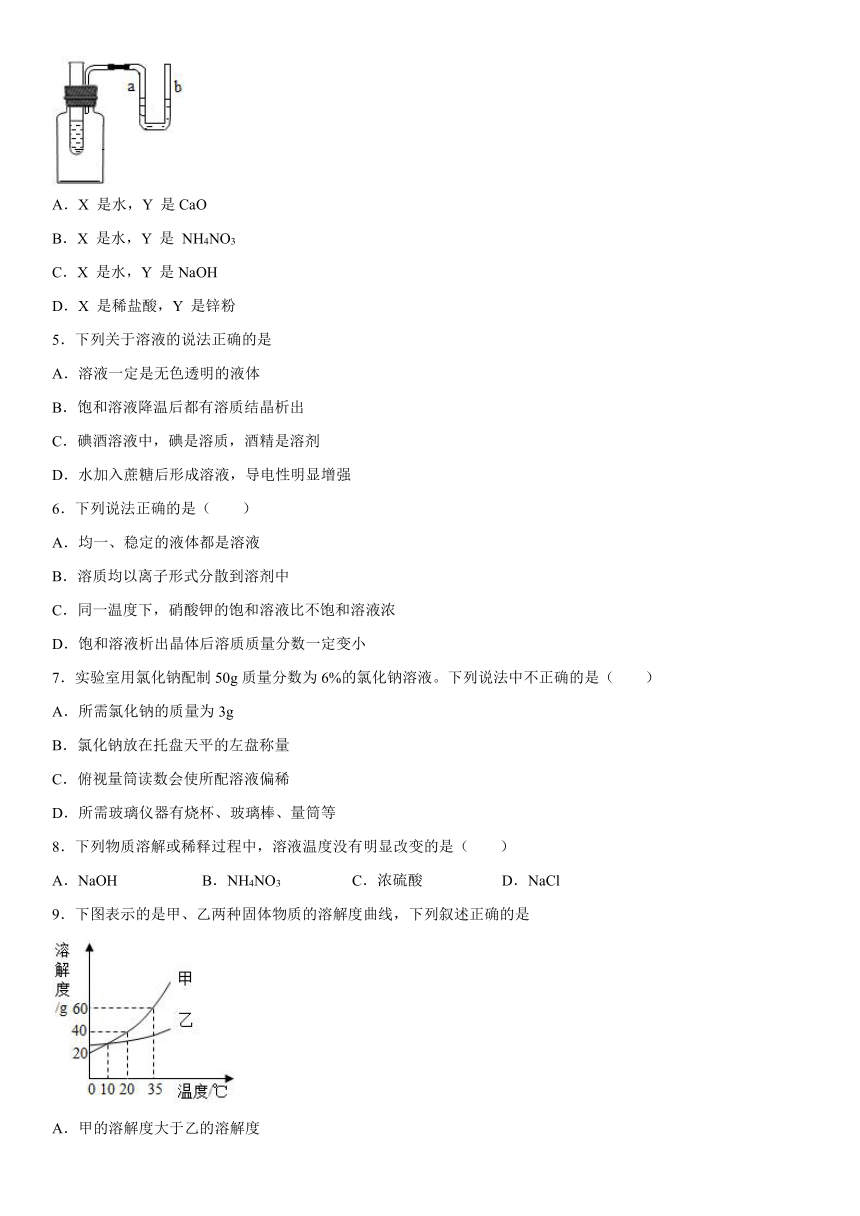

4.如图所示,向盛有液体 X 的试管加入固体Y,若使 U 型管左管中的红墨水液面向上升,则液体X 和固体 Y 可能是

A.X 是水,Y 是CaO

B.X 是水,Y 是 NH4NO3

C.X 是水,Y 是NaOH

D.X 是稀盐酸,Y 是锌粉

5.下列关于溶液的说法正确的是

A.溶液一定是无色透明的液体

B.饱和溶液降温后都有溶质结晶析出

C.碘酒溶液中,碘是溶质,酒精是溶剂

D.水加入蔗糖后形成溶液,导电性明显增强

6.下列说法正确的是( )

A.均一、稳定的液体都是溶液

B.溶质均以离子形式分散到溶剂中

C.同一温度下,硝酸钾的饱和溶液比不饱和溶液浓

D.饱和溶液析出晶体后溶质质量分数一定变小

7.实验室用氯化钠配制50g质量分数为6%的氯化钠溶液。下列说法中不正确的是( )

A.所需氯化钠的质量为3g

B.氯化钠放在托盘天平的左盘称量

C.俯视量筒读数会使所配溶液偏稀

D.所需玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒等

8.下列物质溶解或稀释过程中,溶液温度没有明显改变的是( )

A.NaOH B.NH4NO3 C.浓硫酸 D.NaCl

9.下图表示的是甲、乙两种固体物质的溶解度曲线,下列叙述正确的是

A.甲的溶解度大于乙的溶解度

B.35℃时100g甲的溶液中含甲的质量60g

C.降低温度可使接近饱和的甲溶液变成饱和溶液

D.10℃时甲、乙两种溶液的溶质质量分数一定相等

10.如图是甲、乙固体的溶解度曲线。下列说法正确的是

A.图中P点所表示的溶液是t3℃时甲的饱和溶液

B.可用t1℃时20%的甲溶液配制10%的甲溶液

C.若甲中含有少量乙,可采用冷却热饱和溶液的方法提纯甲

D.分别将t3℃等质量的甲、乙饱和溶液降温至t2℃,析出晶体质量相等

11.现有一接近饱和的溶液,下列方法中一定能使之成为饱和溶液的是 ( )

①蒸发溶剂,②增加溶质,③降低温度,④加热升温

A.只有①② B.只有②③ C.①②③ D.①②④

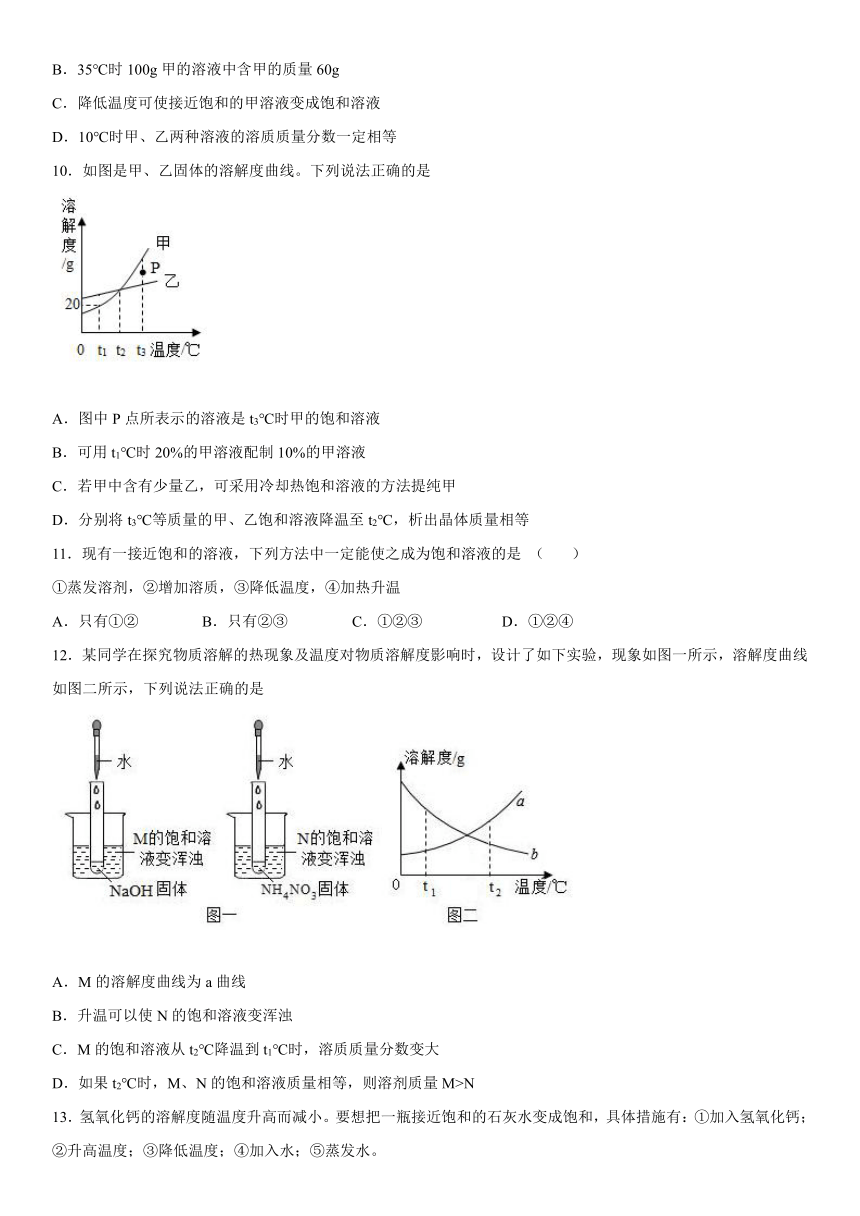

12.某同学在探究物质溶解的热现象及温度对物质溶解度影响时,设计了如下实验,现象如图一所示,溶解度曲线如图二所示,下列说法正确的是

A.M的溶解度曲线为a曲线

B.升温可以使N的饱和溶液变浑浊

C.M的饱和溶液从t2℃降温到t1℃时,溶质质量分数变大

D.如果t2℃时,M、N的饱和溶液质量相等,则溶剂质量M>N

13.氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小。要想把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,具体措施有:①加入氢氧化钙;②升高温度;③降低温度;④加入水;⑤蒸发水。

其中措施正确的是

A.①②④ B.①③④ C.①③⑤ D.①②⑤

14.将10 g硝酸钾完全溶解在100 g水中,下列说法不正确的是

A.溶质为10 g B.溶剂为100 g

C.溶液为110 g D.硝酸钾的溶解度为10 g

二、简答题

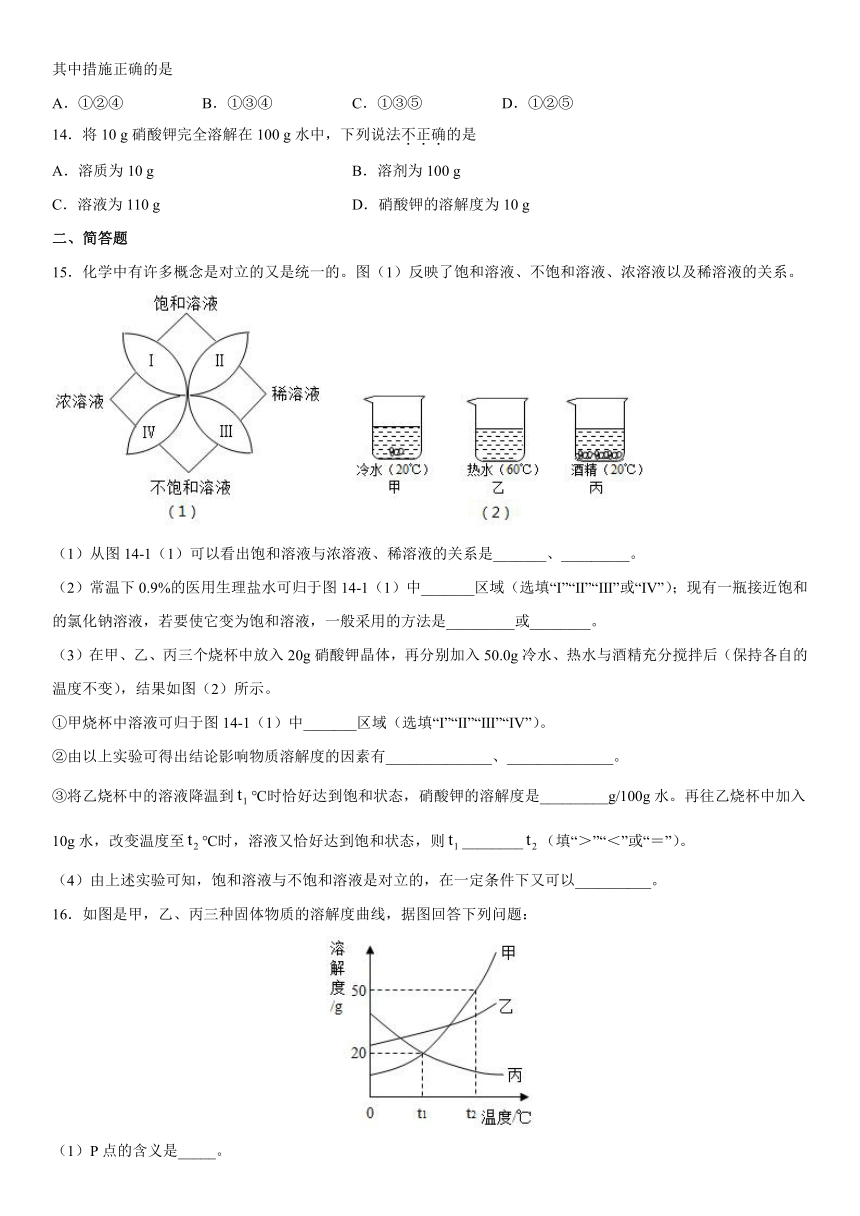

15.化学中有许多概念是对立的又是统一的。图(1)反映了饱和溶液、不饱和溶液、浓溶液以及稀溶液的关系。

(1)从图14-1(1)可以看出饱和溶液与浓溶液、稀溶液的关系是_______、_________。

(2)常温下0.9%的医用生理盐水可归于图14-1(1)中_______区域(选填“Ⅰ”“Ⅱ”“Ⅲ”或“Ⅳ”);现有一瓶接近饱和的氯化钠溶液,若要使它变为饱和溶液,一般采用的方法是_________或________。

(3)在甲、乙、丙三个烧杯中放入20g硝酸钾晶体,再分别加入50.0g冷水、热水与酒精充分搅拌后(保持各自的温度不变),结果如图(2)所示。

①甲烧杯中溶液可归于图14-1(1)中_______区域(选填“Ⅰ”“Ⅱ”“Ⅲ”“Ⅳ”)。

②由以上实验可得出结论影响物质溶解度的因素有______________、______________。

③将乙烧杯中的溶液降温到℃时恰好达到饱和状态,硝酸钾的溶解度是_________g/100g水。再往乙烧杯中加入10g水,改变温度至℃时,溶液又恰好达到饱和状态,则________(填“>”“<”或“=”)。

(4)由上述实验可知,饱和溶液与不饱和溶液是对立的,在一定条件下又可以__________。

16.如图是甲,乙、丙三种固体物质的溶解度曲线,据图回答下列问题:

(1)P点的含义是_____。

(2)t2℃时,把50g甲中加入到200g水中充分搅拌,静置,形成的是_____溶液(填“饱和”或“不饱和”)。

(3)稍微加热丙的饱和溶液即出现浑浊现象,其原因是_____。

(4)除去甲中混有的少量乙,步骤是:加水溶解、加热浓缩、_____、过滤、洗涤、干燥。

(5)将t2℃时等质量的甲、乙两物质的饱和溶液分别降温至t1℃,对所得溶液的叙述正确的是_____(填字母序号)

A.溶剂质量:甲>乙B.析出晶体质量:甲>乙C.溶质质量分数:甲<乙

17.根据下列实验报告回答问题。

活动与探究:氢氧化钠溶于水后液体温度的变化

探究目的 了解物质溶解前后液体温度变化情况;学习测量液体温度的方法

实验用品 药匙、烧杯、玻璃棒、温度计、氢氧化钠固体、水

操作过程(如图所示)

(1)图示③中的操作存在一处错误,应改正为_________。

(2)图示③中错误操作改正后,上述实验能否测 得氢氧化钠固体溶解前后液体温度的变化范围?为什么? _________。

三、推断题

18.A、B、C、D和甲、乙均为初中化学中常见的物质,物质间存在着如图所示的相互转化关系(部分生成物未标出).请回答下列问题:

(1)若A为气体氧化物,与溶液甲和溶液乙反应均生成盐和水.则A的化学式为______;取溶液D少量于试管中,加入碳酸钠溶液,有白色沉淀生成,则溶液D中溶质为______(写化学式);③反应的化学方程式为______.

(2)若向一定质量的碳酸钠溶液中加入足量的氯化钙溶液,所得沉淀质量等于原碳酸钠溶液质量的,则原碳酸钠溶液中溶质的质量分数为______.

19.同学们到实验室去进行“探究金属的性质”实验。将锌粉和铁粉的混合物加入到盛有一定量硝酸银溶液的烧杯中,充分反应后过滤,得到滤渣和滤液。请你填空。

(1)若将所得滤渣放入稀盐酸中,有气泡产生,则

①滤液里一定含有_____(填写化学式,下同),可能含有_____;

②滤渣中一定含有_____,可能含有_____。

(2)若反应后所得滤液呈无色,则滤渣中一定含有_____(填写化学式)。

(3)反应后所得滤液的溶质质量分数_____(选填“大于”、“等于”或“小于”)原硝酸银溶液的溶质质量分数。

四、实验题

20.下图是配制一定量的质量分数为0.9%的NaCl溶液的过程示意图。

(1)请指出图中两个明显的错误处,说明改正方法。

错误①: _________ ;

错误②: __________ 。

(2)若按照上述图示操作(假定再无其他错误),则所配制溶液的质量分数 ________ (选填“大于”、“小于”或“等于”)0.9% 。

(3)若将(1)中的错误更正后重新配制溶液,测得溶液的质量分数大于0.9% 。请你分析可能的原因(写两条): ________ ; ________ 。

五、计算题

21.实验室用68g过氧化氢溶液和2g二氧化锰制取氧气,实验的相关数据如图。

请回答:

(1)二氧化锰作为催化剂在化学反应前后本身的______都没有发生变化;

(2)反应生成氧气的质量为________g。

(3)参加反应过氧化氢溶液的质量分数是____________

22.在一定温度下,将36g硝酸钾完全溶于204g 水中,将所得的溶液分为二等份,计算:

①每一份溶液中溶质的质量分数_____________

②取第一份溶液,要使其溶质的质量分数比原来增加一倍,可以蒸发掉多少水;___________

③取第二份溶液向其中再加入7.5g 硝酸钾完全溶解后,所得溶液中溶质的质量分数是多少?____________

参考答案:

1.B 2.A 3.B 4.B 5.C 6.C 7.C 8.D 9.C 10.C 11.A 12.D 13.D 14.D

15. 饱和溶液可能是浓溶液 也可能是稀溶液 Ⅲ 加入氯化钠固体至不再继续溶解 蒸发溶剂至刚好有晶体析出 Ⅰ 温度 溶剂种类 40.0 > 相互转化

16. t1℃时,甲、丙物质的溶解度相等 不饱和 丙物质的溶解度随温度的升高而减小 降温结晶 BC

17. 用玻璃棒搅拌 )不能,因为没有测量加入氢氧化钠固体前水的温度

18. CO2 NaOH、Ca(OH)2 Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH 53%

19. Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 Ag、Fe Zn Ag、Fe 小于

20. 瓶塞应倒放在桌面上 称量NaCl的天平上,砝码和药品的位置应调换过来 小于 称量NaCl的实际质量比计算质量大 加入水的实际量比计算量小

21.(1)质量和化学性质(2)1.6(3)5%

22.(1)15%

(2)60g

(3)20%

一、单选题

1.常温下,对100mL氯化钠饱和溶液进行图示实验。下列分析错误的是( )

A.实验1后,甲、乙中溶液的溶质质量分数相等

B.实验2后,乙中比甲中氯化钠的溶解度大

C.实验2后,甲中溶液为氯化钠的不饱和溶液

D.实验2后,甲、乙中溶液所含溶质质量相等

2.a、b 两种物质的溶解度曲线如图所示。下列说法不正确的是

A.将 t2℃时 a 的饱和溶液降温至 t1℃,溶液质量不变

B.将 t1℃时 a 的饱和溶液加热至 t2℃溶质质量分数不变

C.将 t2℃时 a、b 的饱和溶液分别降温至 t1℃,两溶液的溶质质量 分数相等

D.除去 a 固体中的少量 b 杂质的方法为:加水溶解,蒸发浓缩,冷 却结晶,过滤,洗涤,干燥。

3.下列有关说法正确的是( )

A.高钙豆奶粉中的“钙”指的是单质

B.化学反应伴随着能量变化,燃料燃烧时一定放出热量

C.洗涤剂能洗掉餐具上的油污,因为洗涤剂能溶解油污形成溶液

D.金刚石、石墨和都是由碳原子构成的单质,它们的结构不同但性质相同

4.如图所示,向盛有液体 X 的试管加入固体Y,若使 U 型管左管中的红墨水液面向上升,则液体X 和固体 Y 可能是

A.X 是水,Y 是CaO

B.X 是水,Y 是 NH4NO3

C.X 是水,Y 是NaOH

D.X 是稀盐酸,Y 是锌粉

5.下列关于溶液的说法正确的是

A.溶液一定是无色透明的液体

B.饱和溶液降温后都有溶质结晶析出

C.碘酒溶液中,碘是溶质,酒精是溶剂

D.水加入蔗糖后形成溶液,导电性明显增强

6.下列说法正确的是( )

A.均一、稳定的液体都是溶液

B.溶质均以离子形式分散到溶剂中

C.同一温度下,硝酸钾的饱和溶液比不饱和溶液浓

D.饱和溶液析出晶体后溶质质量分数一定变小

7.实验室用氯化钠配制50g质量分数为6%的氯化钠溶液。下列说法中不正确的是( )

A.所需氯化钠的质量为3g

B.氯化钠放在托盘天平的左盘称量

C.俯视量筒读数会使所配溶液偏稀

D.所需玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒等

8.下列物质溶解或稀释过程中,溶液温度没有明显改变的是( )

A.NaOH B.NH4NO3 C.浓硫酸 D.NaCl

9.下图表示的是甲、乙两种固体物质的溶解度曲线,下列叙述正确的是

A.甲的溶解度大于乙的溶解度

B.35℃时100g甲的溶液中含甲的质量60g

C.降低温度可使接近饱和的甲溶液变成饱和溶液

D.10℃时甲、乙两种溶液的溶质质量分数一定相等

10.如图是甲、乙固体的溶解度曲线。下列说法正确的是

A.图中P点所表示的溶液是t3℃时甲的饱和溶液

B.可用t1℃时20%的甲溶液配制10%的甲溶液

C.若甲中含有少量乙,可采用冷却热饱和溶液的方法提纯甲

D.分别将t3℃等质量的甲、乙饱和溶液降温至t2℃,析出晶体质量相等

11.现有一接近饱和的溶液,下列方法中一定能使之成为饱和溶液的是 ( )

①蒸发溶剂,②增加溶质,③降低温度,④加热升温

A.只有①② B.只有②③ C.①②③ D.①②④

12.某同学在探究物质溶解的热现象及温度对物质溶解度影响时,设计了如下实验,现象如图一所示,溶解度曲线如图二所示,下列说法正确的是

A.M的溶解度曲线为a曲线

B.升温可以使N的饱和溶液变浑浊

C.M的饱和溶液从t2℃降温到t1℃时,溶质质量分数变大

D.如果t2℃时,M、N的饱和溶液质量相等,则溶剂质量M>N

13.氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小。要想把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,具体措施有:①加入氢氧化钙;②升高温度;③降低温度;④加入水;⑤蒸发水。

其中措施正确的是

A.①②④ B.①③④ C.①③⑤ D.①②⑤

14.将10 g硝酸钾完全溶解在100 g水中,下列说法不正确的是

A.溶质为10 g B.溶剂为100 g

C.溶液为110 g D.硝酸钾的溶解度为10 g

二、简答题

15.化学中有许多概念是对立的又是统一的。图(1)反映了饱和溶液、不饱和溶液、浓溶液以及稀溶液的关系。

(1)从图14-1(1)可以看出饱和溶液与浓溶液、稀溶液的关系是_______、_________。

(2)常温下0.9%的医用生理盐水可归于图14-1(1)中_______区域(选填“Ⅰ”“Ⅱ”“Ⅲ”或“Ⅳ”);现有一瓶接近饱和的氯化钠溶液,若要使它变为饱和溶液,一般采用的方法是_________或________。

(3)在甲、乙、丙三个烧杯中放入20g硝酸钾晶体,再分别加入50.0g冷水、热水与酒精充分搅拌后(保持各自的温度不变),结果如图(2)所示。

①甲烧杯中溶液可归于图14-1(1)中_______区域(选填“Ⅰ”“Ⅱ”“Ⅲ”“Ⅳ”)。

②由以上实验可得出结论影响物质溶解度的因素有______________、______________。

③将乙烧杯中的溶液降温到℃时恰好达到饱和状态,硝酸钾的溶解度是_________g/100g水。再往乙烧杯中加入10g水,改变温度至℃时,溶液又恰好达到饱和状态,则________(填“>”“<”或“=”)。

(4)由上述实验可知,饱和溶液与不饱和溶液是对立的,在一定条件下又可以__________。

16.如图是甲,乙、丙三种固体物质的溶解度曲线,据图回答下列问题:

(1)P点的含义是_____。

(2)t2℃时,把50g甲中加入到200g水中充分搅拌,静置,形成的是_____溶液(填“饱和”或“不饱和”)。

(3)稍微加热丙的饱和溶液即出现浑浊现象,其原因是_____。

(4)除去甲中混有的少量乙,步骤是:加水溶解、加热浓缩、_____、过滤、洗涤、干燥。

(5)将t2℃时等质量的甲、乙两物质的饱和溶液分别降温至t1℃,对所得溶液的叙述正确的是_____(填字母序号)

A.溶剂质量:甲>乙B.析出晶体质量:甲>乙C.溶质质量分数:甲<乙

17.根据下列实验报告回答问题。

活动与探究:氢氧化钠溶于水后液体温度的变化

探究目的 了解物质溶解前后液体温度变化情况;学习测量液体温度的方法

实验用品 药匙、烧杯、玻璃棒、温度计、氢氧化钠固体、水

操作过程(如图所示)

(1)图示③中的操作存在一处错误,应改正为_________。

(2)图示③中错误操作改正后,上述实验能否测 得氢氧化钠固体溶解前后液体温度的变化范围?为什么? _________。

三、推断题

18.A、B、C、D和甲、乙均为初中化学中常见的物质,物质间存在着如图所示的相互转化关系(部分生成物未标出).请回答下列问题:

(1)若A为气体氧化物,与溶液甲和溶液乙反应均生成盐和水.则A的化学式为______;取溶液D少量于试管中,加入碳酸钠溶液,有白色沉淀生成,则溶液D中溶质为______(写化学式);③反应的化学方程式为______.

(2)若向一定质量的碳酸钠溶液中加入足量的氯化钙溶液,所得沉淀质量等于原碳酸钠溶液质量的,则原碳酸钠溶液中溶质的质量分数为______.

19.同学们到实验室去进行“探究金属的性质”实验。将锌粉和铁粉的混合物加入到盛有一定量硝酸银溶液的烧杯中,充分反应后过滤,得到滤渣和滤液。请你填空。

(1)若将所得滤渣放入稀盐酸中,有气泡产生,则

①滤液里一定含有_____(填写化学式,下同),可能含有_____;

②滤渣中一定含有_____,可能含有_____。

(2)若反应后所得滤液呈无色,则滤渣中一定含有_____(填写化学式)。

(3)反应后所得滤液的溶质质量分数_____(选填“大于”、“等于”或“小于”)原硝酸银溶液的溶质质量分数。

四、实验题

20.下图是配制一定量的质量分数为0.9%的NaCl溶液的过程示意图。

(1)请指出图中两个明显的错误处,说明改正方法。

错误①: _________ ;

错误②: __________ 。

(2)若按照上述图示操作(假定再无其他错误),则所配制溶液的质量分数 ________ (选填“大于”、“小于”或“等于”)0.9% 。

(3)若将(1)中的错误更正后重新配制溶液,测得溶液的质量分数大于0.9% 。请你分析可能的原因(写两条): ________ ; ________ 。

五、计算题

21.实验室用68g过氧化氢溶液和2g二氧化锰制取氧气,实验的相关数据如图。

请回答:

(1)二氧化锰作为催化剂在化学反应前后本身的______都没有发生变化;

(2)反应生成氧气的质量为________g。

(3)参加反应过氧化氢溶液的质量分数是____________

22.在一定温度下,将36g硝酸钾完全溶于204g 水中,将所得的溶液分为二等份,计算:

①每一份溶液中溶质的质量分数_____________

②取第一份溶液,要使其溶质的质量分数比原来增加一倍,可以蒸发掉多少水;___________

③取第二份溶液向其中再加入7.5g 硝酸钾完全溶解后,所得溶液中溶质的质量分数是多少?____________

参考答案:

1.B 2.A 3.B 4.B 5.C 6.C 7.C 8.D 9.C 10.C 11.A 12.D 13.D 14.D

15. 饱和溶液可能是浓溶液 也可能是稀溶液 Ⅲ 加入氯化钠固体至不再继续溶解 蒸发溶剂至刚好有晶体析出 Ⅰ 温度 溶剂种类 40.0 > 相互转化

16. t1℃时,甲、丙物质的溶解度相等 不饱和 丙物质的溶解度随温度的升高而减小 降温结晶 BC

17. 用玻璃棒搅拌 )不能,因为没有测量加入氢氧化钠固体前水的温度

18. CO2 NaOH、Ca(OH)2 Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH 53%

19. Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 Ag、Fe Zn Ag、Fe 小于

20. 瓶塞应倒放在桌面上 称量NaCl的天平上,砝码和药品的位置应调换过来 小于 称量NaCl的实际质量比计算质量大 加入水的实际量比计算量小

21.(1)质量和化学性质(2)1.6(3)5%

22.(1)15%

(2)60g

(3)20%

同课章节目录