第8课 经济体制改革 课件 (共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课 经济体制改革 课件 (共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-21 11:53:46 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

八下第三单元第8课

一、农村:家庭联产承包责任制

背景

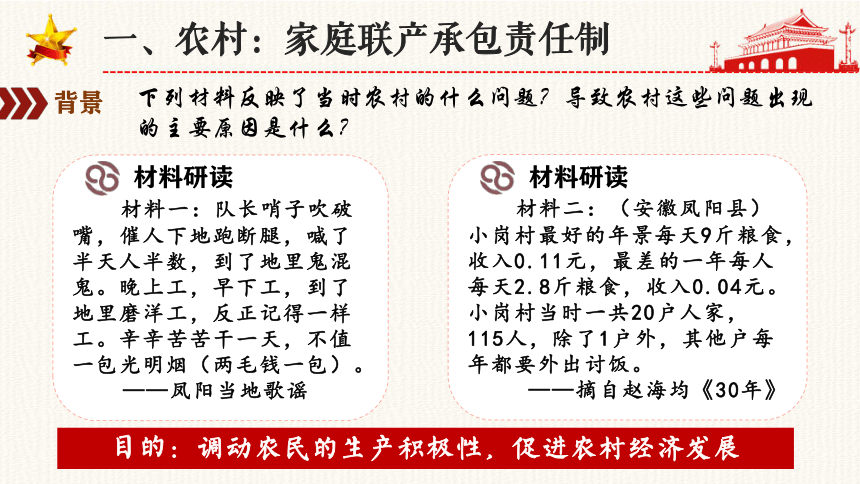

下列材料反映了当时农村的什么问题?导致农村这些问题出现的主要原因是什么?

材料一:队长哨子吹破嘴,催人下地跑断腿,喊了半天人半数,到了地里鬼混鬼。晚上工,早下工,到了地里磨洋工,反正记得一样工。辛辛苦苦干一天,不值一包光明烟(两毛钱一包)。

——凤阳当地歌谣

材料研读

材料二:(安徽凤阳县)小岗村最好的年景每天9斤粮食,收入0.11元,最差的一年每人每天2.8斤粮食,收入0.04元。小岗村当时一共20户人家,115人,除了1户外,其他户每年都要外出讨饭。

——摘自赵海均《30年》

材料研读

材料一反映了农民生产积极性不高。

材料二反映了农村地区经济落后。

目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

一、农村:家庭联产承包责任制

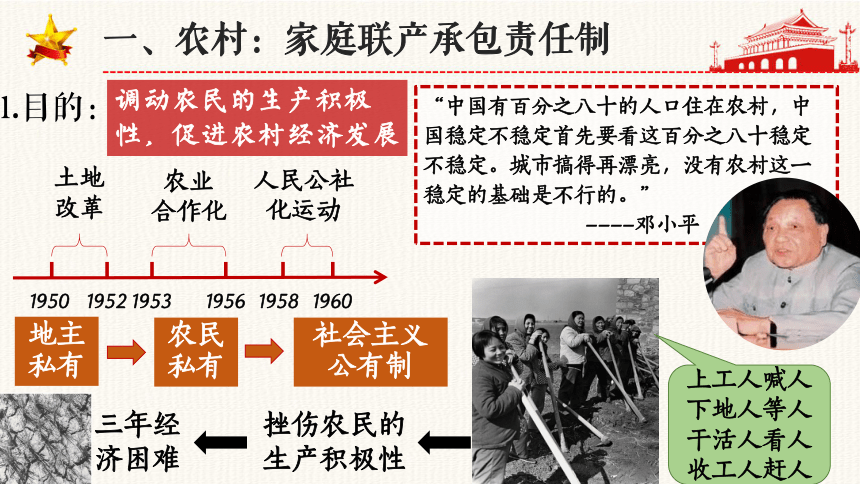

“中国有百分之八十的人口住在农村,中国稳定不稳定首先要看这百分之八十稳定不稳定。城市搞得再漂亮,没有农村这一稳定的基础是不行的。”

----邓小平

1.目的:

1950

1952

1953

1956

1958

1960

土地改革

农业

合作化

人民公社化运动

地主私有

农民私有

社会主义公有制

上工人喊人

下地人等人

干活人看人

收工人赶人

调动农民的生产积极

性,促进农村经济发展

挫伤农民的生产积极性

三年经济困难

一、农村:家庭联产承包责任制

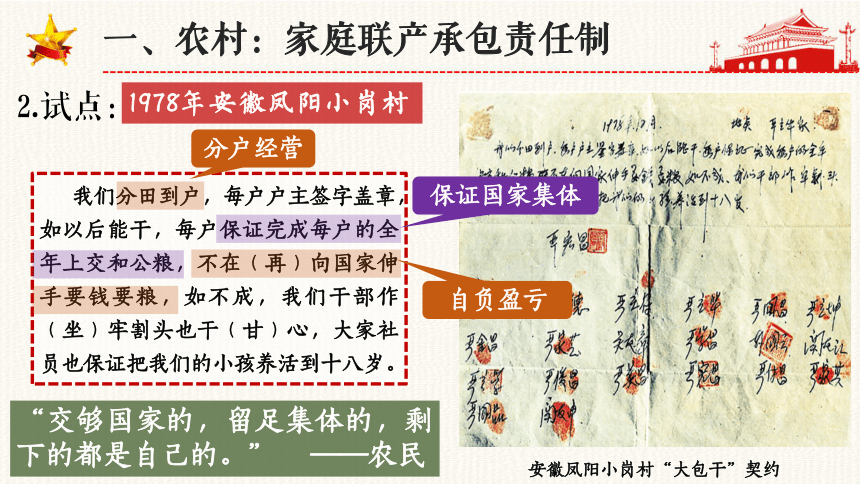

2.试点:

1978年安徽凤阳小岗村

安徽凤阳小岗村“大包干”契约

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。

“交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的。” ——农民

分户经营

保证国家集体

自负盈亏

一、农村:家庭联产承包责任制

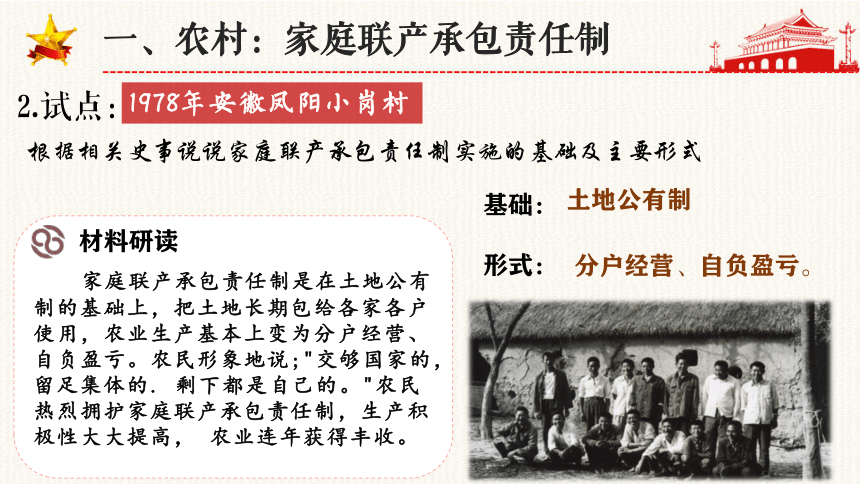

2.试点:

1978年安徽凤阳小岗村

家庭联产承包责任制是在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变为分户经营、自负盈亏。农民形象地说;"交够国家的,留足集体的. 剩下都是自己的。"农民热烈拥护家庭联产承包责任制,生产积极性大大提高, 农业连年获得丰收。

根据相关史事说说家庭联产承包责任制实施的基础及主要形式

基础:

形式:

土地公有制

分户经营、自负盈亏。

材料研读

一、农村:家庭联产承包责任制

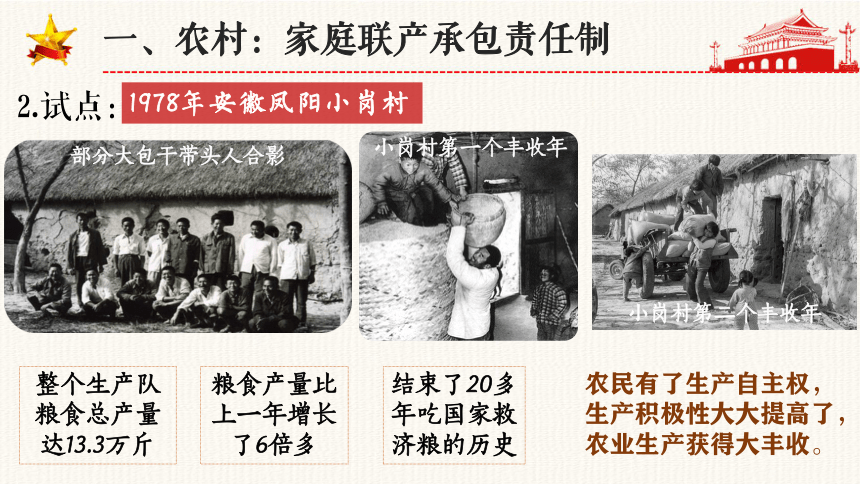

2.试点:

1978年安徽凤阳小岗村

部分大包干带头人合影

粮食产量比上一年增长了6倍多

结束了20多年吃国家救济粮的历史

整个生产队粮食总产量达13.3万斤

小岗村第一个丰收年

小岗村第二个丰收年

农民有了生产自主权,生产积极性大大提高了,农业生产获得大丰收。

一、农村:家庭联产承包责任制

3.推广:

农民领取联产承包责任制合同书

1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

到1983年,已基本在全国农村普遍实行家庭联产承包责任制

一、农村:家庭联产承包责任制

4.意义:

(1)家庭联产承包责任制的实行,激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

(2)随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来,为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。

二、城市:经济体制改革

背景

材料一 1984年,35岁的张瑞敏被派到一家濒临倒闭的电器厂做厂长,欢迎他的是53份请调报告。上班8点钟来,9点钟走人,10点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。

---摘自吴晓波《激荡三十年》

材料二:那年上海天气很热,企业为了不影响生产,采取降温措施。当时的降温措施比较简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权,要经过层层报批,当时经过11个部门的审批,要盖11个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

——广州日报

材料反映出当时企业存在什么问题?

职工缺乏主动性和积极性;

企业没有自主权,办事效率低。

海尔集首席执行官张瑞敏

二、城市:经济体制改革

1.原因:

一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统的过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。这就造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面,严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

计划经济体制

国有企业

国家

工人

企业

政企职责不分

管的过多过死

吃“大锅饭”

劳动积极性低

没有经营自主权

缺乏活力

计划经济体制不适应生产力发展要求

二、城市:经济体制改革

2.开始:

3.改革内容:

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央经济体制改革的决定》,要求加快城市经济体制改革的步伐

改革前

改革后

单一公有制经济

以公有制经济为主体,多种所有制经济共同发展

国有企业政企职责不分

政企分开,实行经营责任制

职工吃

“大锅饭”

以按劳分配为主多种分配方式并存

企业活力增强

企业自主权扩大

职工积极性提高

中心环节

4.意义:

二、城市:经济体制改革

5.结果:

1987年,工农业生产总值、国民生产总值、国家财政收入和城乡居民收入都比1978年翻了一番

国有经济

集体经济

个体经济

私营经济

表:建国后我国GDP总量变化 (单位:亿元)

三、深化改革:社会主义市场经济体制

经济体制改革

何去何从?

姓“社”还

是

姓“资”

包产到户性“社”姓“资”?

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”?

——乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”?

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”?

——计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

三、深化改革:社会主义市场经济体制

1.邓小平南方谈话

1992年

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是手段。社会主义的本质是解放生产力、发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”

——邓小平:《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

“不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫”

三、深化改革:社会主义市场经济体制

2.1992年中共十四大

明确提出要建立社会主义市场经济体制

《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

3.1993年中共十四届三中全会

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

社会主义市场经济体制的特点

计划经济和市场经济的不同

宏观调控

三、深化改革:社会主义市场经济体制

基本特征

所有制:公有制为主体,多种所有制共同发展。

分配制度:按劳分配为主体,多种分配方式并存。

宏观调控:实现国家对市场的科学调控。

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

多种所有制经济

三、深化改革:社会主义市场经济体制

4.意义:

知识拓展

内容:改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节

中国经济体制

改革的内涵

前提:坚持社会主义制度

目的:解放、发展社会生产力

实质:社会主义制度的自我完善和发展

有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

课堂总结

经济体制改革

农村经济体制改革

城市经济体制改革

目的:建立社会主义市场经济体制

家庭联产承包责任制

所有制形式

经营方式

分配方式

调动农民

生产积极性

增加企业活力

1978年

1984年

1992年

改革特点

先农村、后城市,先试点,

后推广,循序渐进、不断完善

改革启示

要符合社会生产力发展要求

要实事求是,不断完善

要关注广大人民利益

……

八下第三单元第8课

一、农村:家庭联产承包责任制

背景

下列材料反映了当时农村的什么问题?导致农村这些问题出现的主要原因是什么?

材料一:队长哨子吹破嘴,催人下地跑断腿,喊了半天人半数,到了地里鬼混鬼。晚上工,早下工,到了地里磨洋工,反正记得一样工。辛辛苦苦干一天,不值一包光明烟(两毛钱一包)。

——凤阳当地歌谣

材料研读

材料二:(安徽凤阳县)小岗村最好的年景每天9斤粮食,收入0.11元,最差的一年每人每天2.8斤粮食,收入0.04元。小岗村当时一共20户人家,115人,除了1户外,其他户每年都要外出讨饭。

——摘自赵海均《30年》

材料研读

材料一反映了农民生产积极性不高。

材料二反映了农村地区经济落后。

目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

一、农村:家庭联产承包责任制

“中国有百分之八十的人口住在农村,中国稳定不稳定首先要看这百分之八十稳定不稳定。城市搞得再漂亮,没有农村这一稳定的基础是不行的。”

----邓小平

1.目的:

1950

1952

1953

1956

1958

1960

土地改革

农业

合作化

人民公社化运动

地主私有

农民私有

社会主义公有制

上工人喊人

下地人等人

干活人看人

收工人赶人

调动农民的生产积极

性,促进农村经济发展

挫伤农民的生产积极性

三年经济困难

一、农村:家庭联产承包责任制

2.试点:

1978年安徽凤阳小岗村

安徽凤阳小岗村“大包干”契约

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。

“交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的。” ——农民

分户经营

保证国家集体

自负盈亏

一、农村:家庭联产承包责任制

2.试点:

1978年安徽凤阳小岗村

家庭联产承包责任制是在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变为分户经营、自负盈亏。农民形象地说;"交够国家的,留足集体的. 剩下都是自己的。"农民热烈拥护家庭联产承包责任制,生产积极性大大提高, 农业连年获得丰收。

根据相关史事说说家庭联产承包责任制实施的基础及主要形式

基础:

形式:

土地公有制

分户经营、自负盈亏。

材料研读

一、农村:家庭联产承包责任制

2.试点:

1978年安徽凤阳小岗村

部分大包干带头人合影

粮食产量比上一年增长了6倍多

结束了20多年吃国家救济粮的历史

整个生产队粮食总产量达13.3万斤

小岗村第一个丰收年

小岗村第二个丰收年

农民有了生产自主权,生产积极性大大提高了,农业生产获得大丰收。

一、农村:家庭联产承包责任制

3.推广:

农民领取联产承包责任制合同书

1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

到1983年,已基本在全国农村普遍实行家庭联产承包责任制

一、农村:家庭联产承包责任制

4.意义:

(1)家庭联产承包责任制的实行,激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

(2)随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来,为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。

二、城市:经济体制改革

背景

材料一 1984年,35岁的张瑞敏被派到一家濒临倒闭的电器厂做厂长,欢迎他的是53份请调报告。上班8点钟来,9点钟走人,10点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。

---摘自吴晓波《激荡三十年》

材料二:那年上海天气很热,企业为了不影响生产,采取降温措施。当时的降温措施比较简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权,要经过层层报批,当时经过11个部门的审批,要盖11个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

——广州日报

材料反映出当时企业存在什么问题?

职工缺乏主动性和积极性;

企业没有自主权,办事效率低。

海尔集首席执行官张瑞敏

二、城市:经济体制改革

1.原因:

一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统的过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。这就造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面,严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

计划经济体制

国有企业

国家

工人

企业

政企职责不分

管的过多过死

吃“大锅饭”

劳动积极性低

没有经营自主权

缺乏活力

计划经济体制不适应生产力发展要求

二、城市:经济体制改革

2.开始:

3.改革内容:

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央经济体制改革的决定》,要求加快城市经济体制改革的步伐

改革前

改革后

单一公有制经济

以公有制经济为主体,多种所有制经济共同发展

国有企业政企职责不分

政企分开,实行经营责任制

职工吃

“大锅饭”

以按劳分配为主多种分配方式并存

企业活力增强

企业自主权扩大

职工积极性提高

中心环节

4.意义:

二、城市:经济体制改革

5.结果:

1987年,工农业生产总值、国民生产总值、国家财政收入和城乡居民收入都比1978年翻了一番

国有经济

集体经济

个体经济

私营经济

表:建国后我国GDP总量变化 (单位:亿元)

三、深化改革:社会主义市场经济体制

经济体制改革

何去何从?

姓“社”还

是

姓“资”

包产到户性“社”姓“资”?

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”?

——乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”?

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”?

——计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

三、深化改革:社会主义市场经济体制

1.邓小平南方谈话

1992年

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是手段。社会主义的本质是解放生产力、发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”

——邓小平:《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

“不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫”

三、深化改革:社会主义市场经济体制

2.1992年中共十四大

明确提出要建立社会主义市场经济体制

《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

3.1993年中共十四届三中全会

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

社会主义市场经济体制的特点

计划经济和市场经济的不同

宏观调控

三、深化改革:社会主义市场经济体制

基本特征

所有制:公有制为主体,多种所有制共同发展。

分配制度:按劳分配为主体,多种分配方式并存。

宏观调控:实现国家对市场的科学调控。

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

多种所有制经济

三、深化改革:社会主义市场经济体制

4.意义:

知识拓展

内容:改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节

中国经济体制

改革的内涵

前提:坚持社会主义制度

目的:解放、发展社会生产力

实质:社会主义制度的自我完善和发展

有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

课堂总结

经济体制改革

农村经济体制改革

城市经济体制改革

目的:建立社会主义市场经济体制

家庭联产承包责任制

所有制形式

经营方式

分配方式

调动农民

生产积极性

增加企业活力

1978年

1984年

1992年

改革特点

先农村、后城市,先试点,

后推广,循序渐进、不断完善

改革启示

要符合社会生产力发展要求

要实事求是,不断完善

要关注广大人民利益

……

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化