2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册3.《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》(课件19张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册3.《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》(课件19张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-21 19:42:02 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

别了,“不列颠尼亚”

县委书记的好榜样——焦裕禄

一

探技法

讨论交流

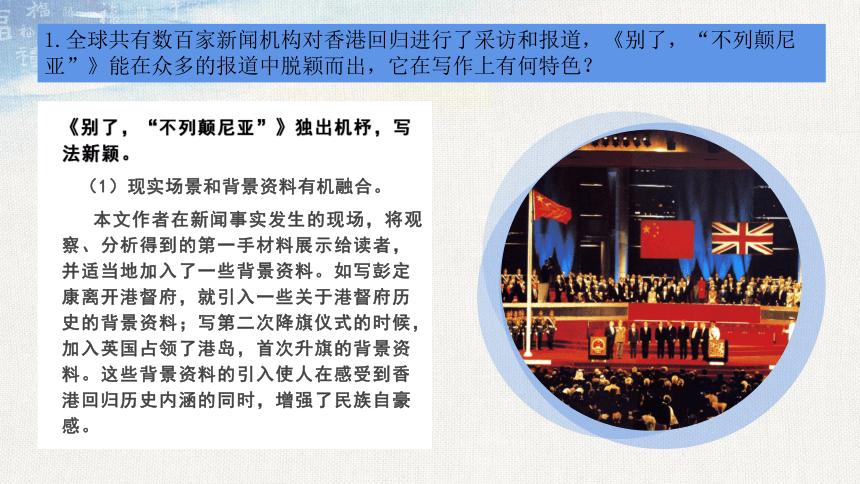

1.全球共有数百家新闻机构对香港回归进行了采访和报道,《别了,“不列颠尼亚”》能在众多的报道中脱颖而出,它在写作上有何特色?(男同学完成)

2.《县委书记的榜样——焦裕禄》运用了哪些手法来刻画焦裕禄这一典型形象?请举例说明。(女同学完成)

《别了,“不列颠尼亚”》独出机杼,写法新颖。

(1)现实场景和背景资料有机融合。

本文作者在新闻事实发生的现场,将观察、分析得到的第一手材料展示给读者,并适当地加入了一些背景资料。如写彭定康离开港督府,就引入一些关于港督府历史的背景资料;写第二次降旗仪式的时候,加入英国占领了港岛,首次升旗的背景资料。这些背景资料的引入使人在感受到香港回归历史内涵的同时,增强了民族自豪感。

1.全球共有数百家新闻机构对香港回归进行了采访和报道,《别了,“不列颠尼亚”》能在众多的报道中脱颖而出,它在写作上有何特色?

(2)切入点小,以独特的视角揭露事件的重要内涵。

作者写香港回归这一举世瞩目的重大事件,没有选择宏大的场面作为切入点,写交接仪式隆重、庄严的现场,或者写人们欢欣鼓舞欢庆香港回归的场面,更没有对这一事件进行政治性分析,而是选择了英方撤离这样一个角度,并且把离任港督乘英国皇家游轮撒离香港这一事件放在历史背景中。这样写,不仅独特新颖,而且更有利于揭示这一事件的历史意义。

(3)语言含蓄,借景寓意。

这篇新闻作为政策性新闻,既要抒发我们的民族自豪感,又要保持外交上的主动,所以在语言上就更要讲究用语。作者巧妙地借助现场景物寓意抒情。例如:文章反复叙写降旗与升旗,描写“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个日落仪式的背景”等,将“新”与“旧”“撤离”与“交接”“终结”与“新生”这主题表现得淋漓尽致。

2.《县委书记的榜样——焦裕禄》运用了哪些手法来刻画焦裕禄这一典型形象?请举例说明。

(1)白描化的语言描写。

文章没有华丽的辞藻、绚丽的语言,却能从平淡中体现出典型人物的丰满、细腻,这离不开白描化的语言描写。焦裕禄没有豪言壮语,没有深刻的道理说教,每一句话都明白、简单,能让百姓听懂、感动。例如:那句“我是您的儿子”温暖了那对无依无靠的老人的心,他成为党员干部所追求的人民公仆的楷模。那句“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好”感人肺腑,把人物的精神实质表现得淋漓尽致。

(2)生动的细节描写。

对于焦裕禄身患严重肝病仍坚持工作的场景,文中用“踩”“顶”“揣”“按”一系列动词将焦裕禄忍痛工作的细节描绘出来,突出了焦裕禄忘我工作的人民公仆形象。再如:“焦裕禄听见风雪声;倚在门边望着风雪发呆。”抓住“发呆”的神态,揭示了焦裕禄心中时刻装着人民的襟怀。

(3)典型的环境描写。

文章第三段写“三害”的象征和标志:“黄沙”“青色的冰凌”“白茫茫的盐碱地”。色调的变化,展现出兰考大地遭受灾荒的苦难景象,更显示出焦裕禄身上的责任之重大。面对这种状况,焦裕禄不退缩、不逃避,展现了其不怕困难、勇于担当的大无畏精神。

(4)有力的侧面烘托。

文中除了对焦裕禄言行举止的直接描写外,还通过其他的人物来表现焦裕禄的崇高品质。在引言部分,“大家议论说新来的县委书记看问题高人一着棋,他能从困难中看到希望能从不利条件中看到有利因素”,通过别人的评价,表现了焦裕禄不怕困难、勇于担当的精神。在第一节中,通过对金营大队支部书记李广志的“吃惊”“非常感动”的描写,表现了焦裕禄重视调研、实事求是的精神风貌。在文章最后一节,通过老百姓的回忆、评价,表现了焦裕禄鞠躬尽瘁、死而后已的崇高精神。

相同点:两者都是新闻体裁,都具有真实性。《别了,“不列颠尼亚”》报道香港回归事件,而《县委书记的榜样——焦裕禄》则真实回顾了焦裕禄同志的先进事迹。

3.比较《别了,“不列颠尼亚”》与《县委书记的榜样——焦裕禄》,总结消息与通讯的文体特征的异同。

不同点:

从内容上看,消息内容广泛,但多是高度概括的报道,较少作细节探究。如《别了,“不列颠尼亚”》按照时间顺序,集中记录了香港回归的数个“瞬间”;通讯报道的是有影响、有特点的人和事,可以选择典型的事例,全面深入地报道事物的来龙去脉。反映事物的本质,如《县委书记的榜样——焦裕禄》记录了焦裕禄自任兰考县委书记直至最终生病去世之间的多个场景,时间跨度长,通过不同事件细致而充分地展现了焦裕禄的品质。

从表达上看,消息以简洁的记叙为主,语言简洁明快。通讯虽也以记叙为主,但是可以灵活运用描写、抒情、议论等表达方式,以及比喻、拟人、排比、反问等修辞手法来增强语言表现力。《县委书的榜样——焦裕禄》通过大量细节描写、富有个性的人物语言,塑造了立体鲜活的人物形象。同时,文章除了记叙之外,还通过大量议论和抒情的句子,表现了人民对焦裕禄的深厚感情。

从时效性的角度看,消息对时效性的要求更高,它应该比通讯来得更快。《别了,“不列颠尼亚”》发表于香港回归当天,而《县委书记的榜样——焦裕禄》发表于焦裕禄同志去世两年后。

二

谈看法

小组讨论

1.短新闻力求简短,但《别了,“不列颠尼亚”》一文在有些地方却用了“闲笔”,如记叙告别仪式时,作者在第4段介绍了港督府的历史变迁。这一段似乎与中心事件关系不大,你认为可以删去吗?请发表你的看法。

第4段以及第2、3、7、11自然段是这则消息的背景材料,有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。这样一来,就像电影中的闪回一样,将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且背景材料的引用也使得现实的场景有历史的厚重感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵——英国对香港156年统治的终结。这些背景材料对事件做了必要的补充,使得每一个仪式都显示出历史的跨度、厚度,因而虽然作者并不直接发表评论,说出仪式的历史意义,但情感和评价暗含其中。所以这些“闲笔”不“闲”,是不可缺少的。

分组辩论

焦裕禄强忍着病痛坚持工作,以致最终耽误病情以身殉职的做法,有人认为这体现了一种公而忘私的奉献精神,值得大力弘扬;也有人认为精神固然令人饮佩,但做法不值得效仿。你赞同哪一种观点?请联系课文内容和社会现实,谈谈你的理由。

拓展延伸

阅读下面四则材料,完成后面的题目。

材料一 新华社香港:7月1日凌晨电(新华社记者人民日报记者)1997年7月1日零点,中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起,经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱,中国政府开始对香港恢复行使主权。

材料二 路透社(英):6月30日午夜时分,当查尔斯王储将香港归还中国时,英国结束了一度强大的大英帝国历史。

材料三 美联社(美):随着午夜国旗的交换,焦虑不安和兴奋的香港今天摆脱了156年的殖民时代,并开始了在欢欣鼓舞的共产党中国主权下捉摸不定的新时代。

材料四 香港《大公报》:1997年7月1日0时0分0秒,在香港会议展览中心专为中英政权交接仪式新建的大会堂里,英国的米字旗和港英旗于6月30日午夜24时最后时刻落下之后,中国的五星红旗和特区旗升起到杆顶飘扬,压在中国肩头156年的奇耻大辱,此刻,在整个世界的注目之下得以洗雪,香港终于重回祖国的怀抱。

1.以上是关于“香港回归”的新闻导语,请回答:“导语”的作用是什么?

导语一般情况下是新闻开头的第一段或第一句话,扼要地揭示新闻的核心内容。它以极其简洁的文字,写出消息中最重要、最精彩的事实,提纲挈领,牵引全文,吸引读者。

2.请分析这几则报道的强调点和不同倾向。

答:新华社的导语突出强调了香港回到祖国的怀抱,洋溢着民族自豪感和由衷的激动之情;路透社的导语强调的是英国一度强大的帝国历史的结束,透露出英国当局的无奈和不甘,对昔日辉煌历史的留恋之情溢于言表;美联社的导语在交代了香港回归这一事实之后,就通过“捉摸不定”等字眼表示对香港前景的怀疑和对中国共产党领导的不信任;香港《大公报》突出表现了港人对摆脱殖民统治和重回祖国怀抱的欣喜之情。

别了,“不列颠尼亚”

县委书记的好榜样——焦裕禄

一

探技法

讨论交流

1.全球共有数百家新闻机构对香港回归进行了采访和报道,《别了,“不列颠尼亚”》能在众多的报道中脱颖而出,它在写作上有何特色?(男同学完成)

2.《县委书记的榜样——焦裕禄》运用了哪些手法来刻画焦裕禄这一典型形象?请举例说明。(女同学完成)

《别了,“不列颠尼亚”》独出机杼,写法新颖。

(1)现实场景和背景资料有机融合。

本文作者在新闻事实发生的现场,将观察、分析得到的第一手材料展示给读者,并适当地加入了一些背景资料。如写彭定康离开港督府,就引入一些关于港督府历史的背景资料;写第二次降旗仪式的时候,加入英国占领了港岛,首次升旗的背景资料。这些背景资料的引入使人在感受到香港回归历史内涵的同时,增强了民族自豪感。

1.全球共有数百家新闻机构对香港回归进行了采访和报道,《别了,“不列颠尼亚”》能在众多的报道中脱颖而出,它在写作上有何特色?

(2)切入点小,以独特的视角揭露事件的重要内涵。

作者写香港回归这一举世瞩目的重大事件,没有选择宏大的场面作为切入点,写交接仪式隆重、庄严的现场,或者写人们欢欣鼓舞欢庆香港回归的场面,更没有对这一事件进行政治性分析,而是选择了英方撤离这样一个角度,并且把离任港督乘英国皇家游轮撒离香港这一事件放在历史背景中。这样写,不仅独特新颖,而且更有利于揭示这一事件的历史意义。

(3)语言含蓄,借景寓意。

这篇新闻作为政策性新闻,既要抒发我们的民族自豪感,又要保持外交上的主动,所以在语言上就更要讲究用语。作者巧妙地借助现场景物寓意抒情。例如:文章反复叙写降旗与升旗,描写“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个日落仪式的背景”等,将“新”与“旧”“撤离”与“交接”“终结”与“新生”这主题表现得淋漓尽致。

2.《县委书记的榜样——焦裕禄》运用了哪些手法来刻画焦裕禄这一典型形象?请举例说明。

(1)白描化的语言描写。

文章没有华丽的辞藻、绚丽的语言,却能从平淡中体现出典型人物的丰满、细腻,这离不开白描化的语言描写。焦裕禄没有豪言壮语,没有深刻的道理说教,每一句话都明白、简单,能让百姓听懂、感动。例如:那句“我是您的儿子”温暖了那对无依无靠的老人的心,他成为党员干部所追求的人民公仆的楷模。那句“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好”感人肺腑,把人物的精神实质表现得淋漓尽致。

(2)生动的细节描写。

对于焦裕禄身患严重肝病仍坚持工作的场景,文中用“踩”“顶”“揣”“按”一系列动词将焦裕禄忍痛工作的细节描绘出来,突出了焦裕禄忘我工作的人民公仆形象。再如:“焦裕禄听见风雪声;倚在门边望着风雪发呆。”抓住“发呆”的神态,揭示了焦裕禄心中时刻装着人民的襟怀。

(3)典型的环境描写。

文章第三段写“三害”的象征和标志:“黄沙”“青色的冰凌”“白茫茫的盐碱地”。色调的变化,展现出兰考大地遭受灾荒的苦难景象,更显示出焦裕禄身上的责任之重大。面对这种状况,焦裕禄不退缩、不逃避,展现了其不怕困难、勇于担当的大无畏精神。

(4)有力的侧面烘托。

文中除了对焦裕禄言行举止的直接描写外,还通过其他的人物来表现焦裕禄的崇高品质。在引言部分,“大家议论说新来的县委书记看问题高人一着棋,他能从困难中看到希望能从不利条件中看到有利因素”,通过别人的评价,表现了焦裕禄不怕困难、勇于担当的精神。在第一节中,通过对金营大队支部书记李广志的“吃惊”“非常感动”的描写,表现了焦裕禄重视调研、实事求是的精神风貌。在文章最后一节,通过老百姓的回忆、评价,表现了焦裕禄鞠躬尽瘁、死而后已的崇高精神。

相同点:两者都是新闻体裁,都具有真实性。《别了,“不列颠尼亚”》报道香港回归事件,而《县委书记的榜样——焦裕禄》则真实回顾了焦裕禄同志的先进事迹。

3.比较《别了,“不列颠尼亚”》与《县委书记的榜样——焦裕禄》,总结消息与通讯的文体特征的异同。

不同点:

从内容上看,消息内容广泛,但多是高度概括的报道,较少作细节探究。如《别了,“不列颠尼亚”》按照时间顺序,集中记录了香港回归的数个“瞬间”;通讯报道的是有影响、有特点的人和事,可以选择典型的事例,全面深入地报道事物的来龙去脉。反映事物的本质,如《县委书记的榜样——焦裕禄》记录了焦裕禄自任兰考县委书记直至最终生病去世之间的多个场景,时间跨度长,通过不同事件细致而充分地展现了焦裕禄的品质。

从表达上看,消息以简洁的记叙为主,语言简洁明快。通讯虽也以记叙为主,但是可以灵活运用描写、抒情、议论等表达方式,以及比喻、拟人、排比、反问等修辞手法来增强语言表现力。《县委书的榜样——焦裕禄》通过大量细节描写、富有个性的人物语言,塑造了立体鲜活的人物形象。同时,文章除了记叙之外,还通过大量议论和抒情的句子,表现了人民对焦裕禄的深厚感情。

从时效性的角度看,消息对时效性的要求更高,它应该比通讯来得更快。《别了,“不列颠尼亚”》发表于香港回归当天,而《县委书记的榜样——焦裕禄》发表于焦裕禄同志去世两年后。

二

谈看法

小组讨论

1.短新闻力求简短,但《别了,“不列颠尼亚”》一文在有些地方却用了“闲笔”,如记叙告别仪式时,作者在第4段介绍了港督府的历史变迁。这一段似乎与中心事件关系不大,你认为可以删去吗?请发表你的看法。

第4段以及第2、3、7、11自然段是这则消息的背景材料,有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。这样一来,就像电影中的闪回一样,将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且背景材料的引用也使得现实的场景有历史的厚重感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵——英国对香港156年统治的终结。这些背景材料对事件做了必要的补充,使得每一个仪式都显示出历史的跨度、厚度,因而虽然作者并不直接发表评论,说出仪式的历史意义,但情感和评价暗含其中。所以这些“闲笔”不“闲”,是不可缺少的。

分组辩论

焦裕禄强忍着病痛坚持工作,以致最终耽误病情以身殉职的做法,有人认为这体现了一种公而忘私的奉献精神,值得大力弘扬;也有人认为精神固然令人饮佩,但做法不值得效仿。你赞同哪一种观点?请联系课文内容和社会现实,谈谈你的理由。

拓展延伸

阅读下面四则材料,完成后面的题目。

材料一 新华社香港:7月1日凌晨电(新华社记者人民日报记者)1997年7月1日零点,中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起,经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱,中国政府开始对香港恢复行使主权。

材料二 路透社(英):6月30日午夜时分,当查尔斯王储将香港归还中国时,英国结束了一度强大的大英帝国历史。

材料三 美联社(美):随着午夜国旗的交换,焦虑不安和兴奋的香港今天摆脱了156年的殖民时代,并开始了在欢欣鼓舞的共产党中国主权下捉摸不定的新时代。

材料四 香港《大公报》:1997年7月1日0时0分0秒,在香港会议展览中心专为中英政权交接仪式新建的大会堂里,英国的米字旗和港英旗于6月30日午夜24时最后时刻落下之后,中国的五星红旗和特区旗升起到杆顶飘扬,压在中国肩头156年的奇耻大辱,此刻,在整个世界的注目之下得以洗雪,香港终于重回祖国的怀抱。

1.以上是关于“香港回归”的新闻导语,请回答:“导语”的作用是什么?

导语一般情况下是新闻开头的第一段或第一句话,扼要地揭示新闻的核心内容。它以极其简洁的文字,写出消息中最重要、最精彩的事实,提纲挈领,牵引全文,吸引读者。

2.请分析这几则报道的强调点和不同倾向。

答:新华社的导语突出强调了香港回到祖国的怀抱,洋溢着民族自豪感和由衷的激动之情;路透社的导语强调的是英国一度强大的帝国历史的结束,透露出英国当局的无奈和不甘,对昔日辉煌历史的留恋之情溢于言表;美联社的导语在交代了香港回归这一事实之后,就通过“捉摸不定”等字眼表示对香港前景的怀疑和对中国共产党领导的不信任;香港《大公报》突出表现了港人对摆脱殖民统治和重回祖国怀抱的欣喜之情。