【统编版】语文九年级下册 9 鱼我所欲也 同步课堂练(课件版)

文档属性

| 名称 | 【统编版】语文九年级下册 9 鱼我所欲也 同步课堂练(课件版) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-01 14:53:02 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

9 鱼我所欲也

《孟子》

第 三 单 元

目录

学习导航

达标训练

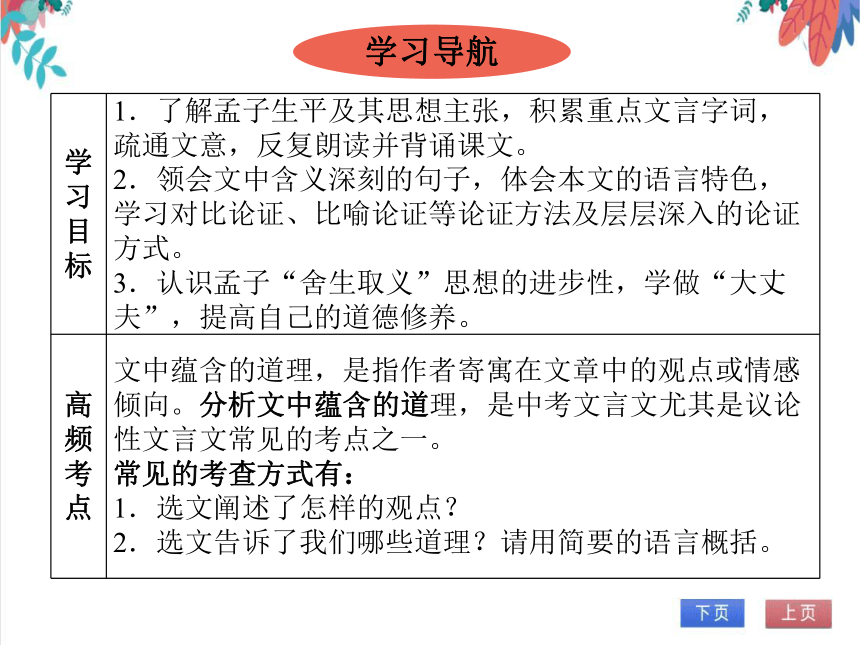

学习导航

学习目标 1.了解孟子生平及其思想主张,积累重点文言字词,疏通文意,反复朗读并背诵课文。

2.领会文中含义深刻的句子,体会本文的语言特色,学习对比论证、比喻论证等论证方法及层层深入的论证方式。

3.认识孟子“舍生取义”思想的进步性,学做“大丈夫”,提高自己的道德修养。

高频考点 文中蕴含的道理,是指作者寄寓在文章中的观点或情感倾向。分析文中蕴含的道理,是中考文言文尤其是议论性文言文常见的考点之一。

常见的考查方式有:

1.选文阐述了怎样的观点?

2.选文告诉了我们哪些道理?请用简要的语言概括。

达标训练

一、重点词汇

1.解释文中加点的词。

想要,希望

舍弃

超过

介词,表示比较,相当于“比”

所以

苟且取得。这里是苟且偷生的意思

讨厌,憎恨

祸患,灾难

同“避”,躲避

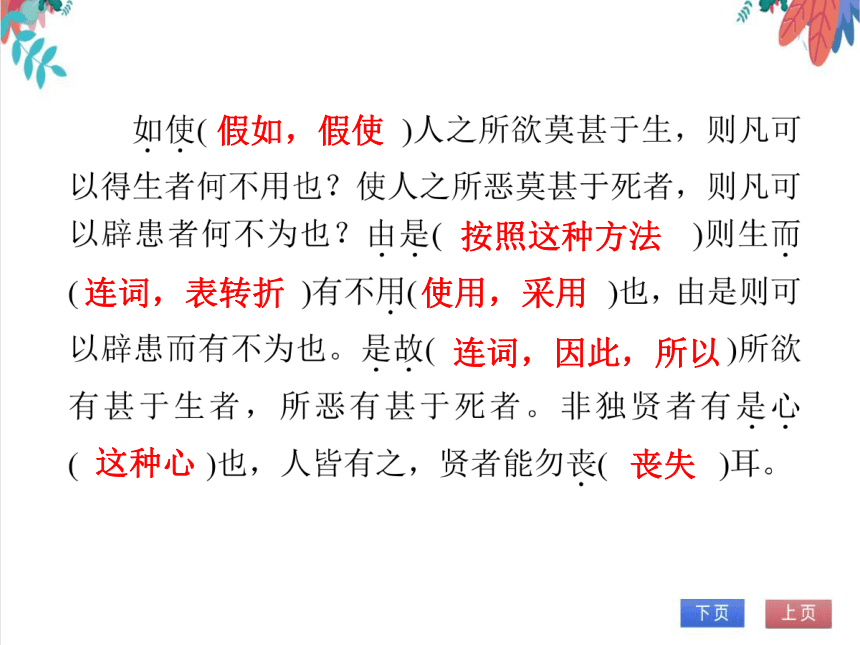

假如,假使

按照这种方法

连词,表转折

使用,采用

连词,因此,所以

这种心

丧失

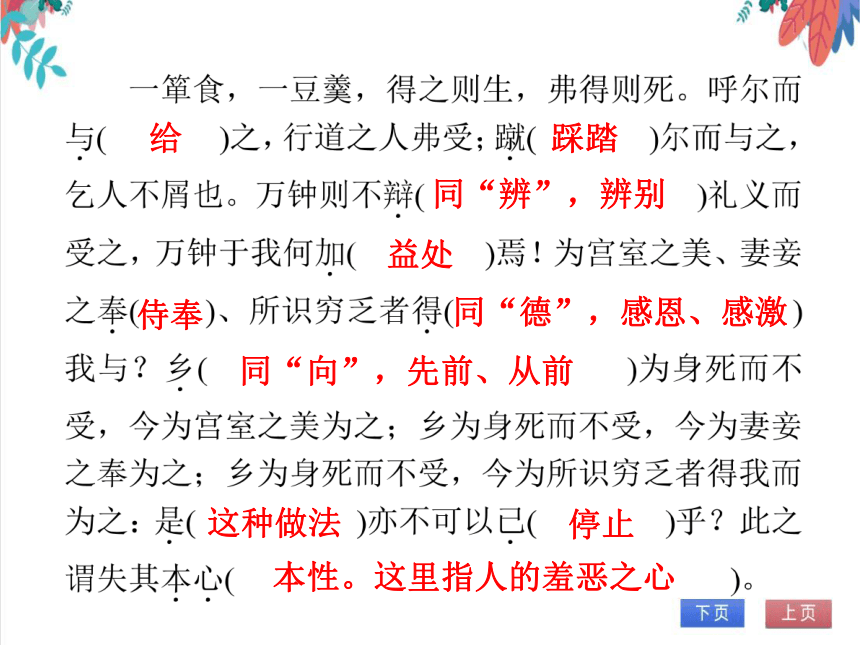

给

踩踏

同“辨”,辨别

益处

侍奉

同“德”,感恩、感激

同“向”,先前、从前

这种做法

停止

本性。这里指人的羞恶之心

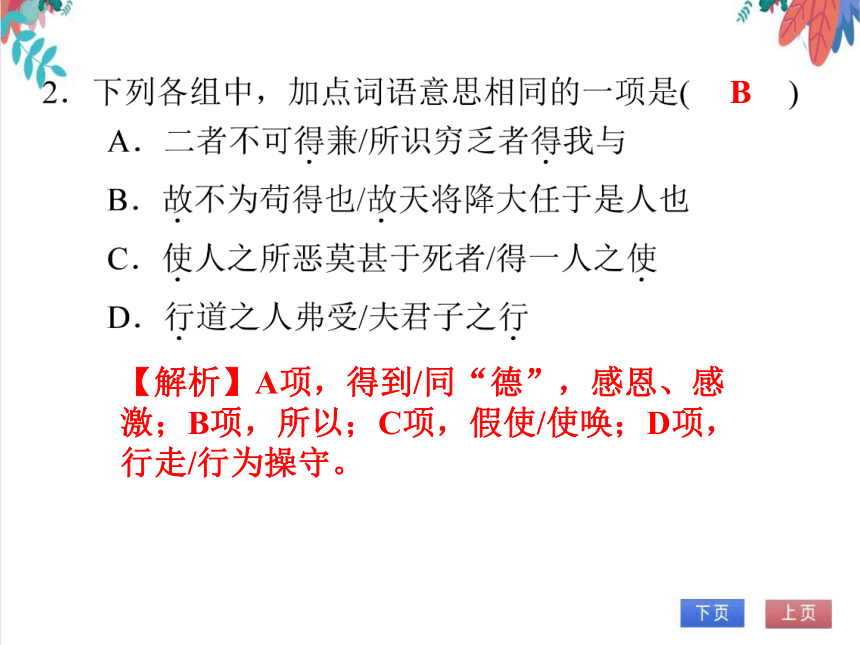

B

【解析】A项,得到/同“德”,感恩、感激;B项,所以;C项,假使/使唤;D项,行走/行为操守。

B

【解析】A项,停止/已经;B项,超过;C项,这种/判断词,是;D项,舍弃/房屋。

二、句子翻译

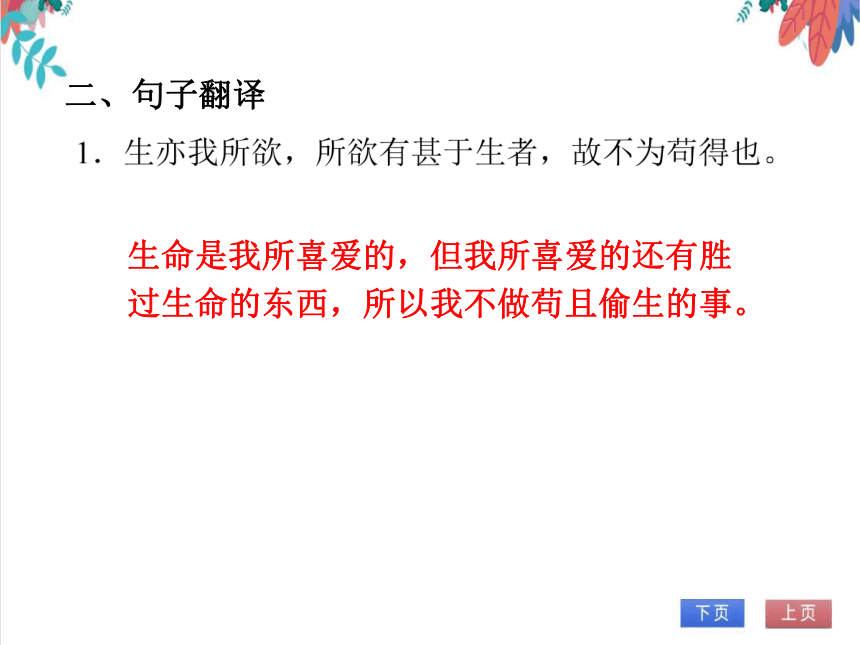

生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事。

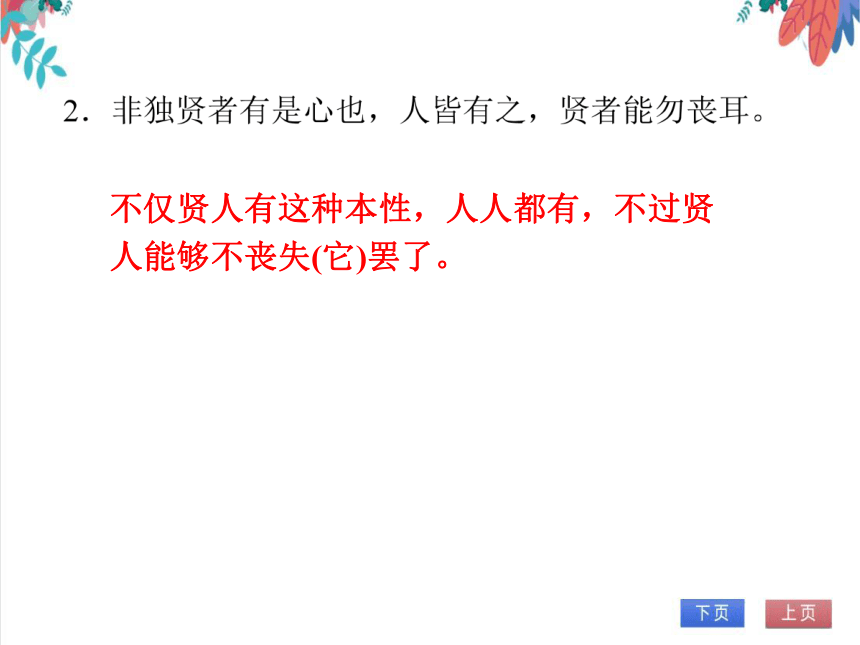

不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

可是轻蔑地、呵叱着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踩过给别人吃,乞丐也不愿意接受。

(可是有的人)见了优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?

先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了住宅的华丽却接受了。

这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人所固有的羞恶廉耻之心。

三、文意理解

1.理解型默写。

(1)文中体现“性本善”思想的句子是:__________________,____________,________________。

(2)本文与《礼记》中记载的“不食嗟来之食”的典故有一样意思的句子是:__________,_______________。

非独贤者有是心也

人皆有之

贤者能勿丧耳

呼尔而与之

行道之人弗受

(3)文中开头把“鱼”比作“____”,把“熊掌”比作“____”,用“舍鱼而取熊掌”比喻“_____________ ” ,生动地阐明了“在生与义不能兼得时,舍生取义是人的本性”的观点。(用原文语句回答)

生

义

舍生而取义

A

【解析】是用比喻的方式引出观点。

D

【解析】以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”。

给所要论述的问题增加了通俗性,形象地引出了本文的论点,生动地阐明了“在生与义不能兼得时,舍生取义是人的本性”的观点。

(1)文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写的好处是什么?

以不食嗟来的“一箪食,一豆羹”为事实举例论证,从正面论述“义重于生”的观点,同时为下文对比论证(“乡”与“今”的对比)的例证出现做铺垫。

(2)作者提“一箪食,一豆羹”的目的是什么?

如果一个人所喜爱的没有超过生命的,所厌恶的没有超过死亡的,那么这样的人就会无所不为,就会成为卑鄙无耻的人。从反面论证义比生更珍贵,在二者不可兼得时应该舍生取义,具有警醒人心的作用。

(3)“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?”的深层含义是什么?

四、类文阅读

A

【解析】句意:如果对某人说。

谓:对……说。

今 谓 人 曰/予 子 冠 履/而 断 子 之 手 足/子 为 之 乎

“义”是指道义、正义,是指有利于人民、民族、国家的大义。任何时候,我们都应坚持人民(国家)的利益高于一切的原则,所以我们应该坚持。

【参考译文】邹地人士孟轲求见魏惠王。惠王说:“老先生,(您)不远千里而来,能给我的国家带来什么利益呢?”孟子说:“君主您何必说要利益,有仁义就足够了!(如果)君主说什么有利于我的国家,大夫说什么有利于我的家,士民百姓说什么有利于我自身,上上下下都追逐利益,那么国家就危险了。没有(哪一个)仁爱的人会抛弃他的亲人,没有(哪一个)忠义的人会把国君放到脑后。”魏惠王说:“对。”

当初,孟子跟子思求学的时候,曾经问治理人民的方法以什么为先。子思说:“要先给他们利益。”孟子说:“贤德的人教育百姓,只谈仁义就够了,何必要谈利益?”子思说:“仁义原本就是利益。上不仁,则百姓就无法安分,上不义,则百姓也尔虞我诈。这就是最大的不利。所以《易经》中说:‘利,就是义的完美体现。’又说:‘用利益安顿人民,以弘扬道德。’这都是利益中最重要的。”

臣司马光说:子思、孟子的话,都是一个道理。只有仁义的人才知道仁义的好处,不仁义的人是不知道的。所以孟子对着魏惠王直接宣扬仁义,闭口不谈利,是因为谈话的对象不同的缘故。

C

【解析】句意:所以孟子对着魏惠王直接宣扬仁义,闭口不谈利。直:直接。

君 子 所 以 教 民/亦 仁 义 而 已 矣/何 必 利

观点:只谈仁义就够了,不必谈利益。

道理:仁义与利益交和,仁义就是最大的利益。

(2019·遂宁)阅读下面甲、乙两段文言文,完成下列各题。

【参考译文】【乙】屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。他脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?

众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

介词,表示比较,相当于“比”

苟且取得。这里是苟且偷生的意思

同“披”,披散

于是,就

不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

整个世界都是混浊的,只有我一人清白;

众人都沉醉,只有我一人清醒,因此被放逐。

“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中最美者合乎情理也符合逻辑。由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然、明晓。(意对即可)

示例:生命诚然高贵,但是对于人来讲,仁义之所贵更重于生命,君子贤人是能够做到为了持守仁义而献出生命的。抗元名将文天祥不接受高官厚禄的诱惑,宁死也拒不降元,这是对生命价值的一种超越,是对人的生命价值的提升和升华,也是中华民族所弘扬的传统美德之一。(另外如:谭嗣同“我以我血荐轩辕”、苏武漠北放手等事例)

(4)在中华民族历史上,有无数的仁人志士像屈原一样都把“舍生取义”奉为人生准则,请你另举出一个事例,并说说你如何理解“舍生取义”。

解答“分析文中蕴含的道理”类题目,主要从以

下三个方面思考:

仔细分析文题 题目是文章的眼睛,分析题目可以把握作者的观点与情感倾向,进而明确文中包含的道理。但文言文的题目有时是截取文章的第一句话,理解时需要联系整句话,甚至全文。本文便是这种情况。

抓住中心句 中心句是文中作者观点与情感倾向的集中流露,其位置有时在文章开头,或直接提出,或分析归纳出来(如课文《鱼我所欲也》的中心句是“二者不可得兼,舍生而取义者也”);有时在结尾,卒章显志,点明中心。

找议论抒情句 写人的文章,往往由“人”及“义”,写事的文章往往由“事”及“理”,写景的文章往往由“景”及“情”,论述性文章的道理往往已经蕴含在其中。那些蕴含着作者观点、情感的议论抒情句,往往就是答案。

9 鱼我所欲也

《孟子》

第 三 单 元

目录

学习导航

达标训练

学习导航

学习目标 1.了解孟子生平及其思想主张,积累重点文言字词,疏通文意,反复朗读并背诵课文。

2.领会文中含义深刻的句子,体会本文的语言特色,学习对比论证、比喻论证等论证方法及层层深入的论证方式。

3.认识孟子“舍生取义”思想的进步性,学做“大丈夫”,提高自己的道德修养。

高频考点 文中蕴含的道理,是指作者寄寓在文章中的观点或情感倾向。分析文中蕴含的道理,是中考文言文尤其是议论性文言文常见的考点之一。

常见的考查方式有:

1.选文阐述了怎样的观点?

2.选文告诉了我们哪些道理?请用简要的语言概括。

达标训练

一、重点词汇

1.解释文中加点的词。

想要,希望

舍弃

超过

介词,表示比较,相当于“比”

所以

苟且取得。这里是苟且偷生的意思

讨厌,憎恨

祸患,灾难

同“避”,躲避

假如,假使

按照这种方法

连词,表转折

使用,采用

连词,因此,所以

这种心

丧失

给

踩踏

同“辨”,辨别

益处

侍奉

同“德”,感恩、感激

同“向”,先前、从前

这种做法

停止

本性。这里指人的羞恶之心

B

【解析】A项,得到/同“德”,感恩、感激;B项,所以;C项,假使/使唤;D项,行走/行为操守。

B

【解析】A项,停止/已经;B项,超过;C项,这种/判断词,是;D项,舍弃/房屋。

二、句子翻译

生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事。

不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

可是轻蔑地、呵叱着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踩过给别人吃,乞丐也不愿意接受。

(可是有的人)见了优厚俸禄却不辨是否合乎礼义就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?

先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了住宅的华丽却接受了。

这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人所固有的羞恶廉耻之心。

三、文意理解

1.理解型默写。

(1)文中体现“性本善”思想的句子是:__________________,____________,________________。

(2)本文与《礼记》中记载的“不食嗟来之食”的典故有一样意思的句子是:__________,_______________。

非独贤者有是心也

人皆有之

贤者能勿丧耳

呼尔而与之

行道之人弗受

(3)文中开头把“鱼”比作“____”,把“熊掌”比作“____”,用“舍鱼而取熊掌”比喻“_____________ ” ,生动地阐明了“在生与义不能兼得时,舍生取义是人的本性”的观点。(用原文语句回答)

生

义

舍生而取义

A

【解析】是用比喻的方式引出观点。

D

【解析】以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”。

给所要论述的问题增加了通俗性,形象地引出了本文的论点,生动地阐明了“在生与义不能兼得时,舍生取义是人的本性”的观点。

(1)文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写的好处是什么?

以不食嗟来的“一箪食,一豆羹”为事实举例论证,从正面论述“义重于生”的观点,同时为下文对比论证(“乡”与“今”的对比)的例证出现做铺垫。

(2)作者提“一箪食,一豆羹”的目的是什么?

如果一个人所喜爱的没有超过生命的,所厌恶的没有超过死亡的,那么这样的人就会无所不为,就会成为卑鄙无耻的人。从反面论证义比生更珍贵,在二者不可兼得时应该舍生取义,具有警醒人心的作用。

(3)“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?”的深层含义是什么?

四、类文阅读

A

【解析】句意:如果对某人说。

谓:对……说。

今 谓 人 曰/予 子 冠 履/而 断 子 之 手 足/子 为 之 乎

“义”是指道义、正义,是指有利于人民、民族、国家的大义。任何时候,我们都应坚持人民(国家)的利益高于一切的原则,所以我们应该坚持。

【参考译文】邹地人士孟轲求见魏惠王。惠王说:“老先生,(您)不远千里而来,能给我的国家带来什么利益呢?”孟子说:“君主您何必说要利益,有仁义就足够了!(如果)君主说什么有利于我的国家,大夫说什么有利于我的家,士民百姓说什么有利于我自身,上上下下都追逐利益,那么国家就危险了。没有(哪一个)仁爱的人会抛弃他的亲人,没有(哪一个)忠义的人会把国君放到脑后。”魏惠王说:“对。”

当初,孟子跟子思求学的时候,曾经问治理人民的方法以什么为先。子思说:“要先给他们利益。”孟子说:“贤德的人教育百姓,只谈仁义就够了,何必要谈利益?”子思说:“仁义原本就是利益。上不仁,则百姓就无法安分,上不义,则百姓也尔虞我诈。这就是最大的不利。所以《易经》中说:‘利,就是义的完美体现。’又说:‘用利益安顿人民,以弘扬道德。’这都是利益中最重要的。”

臣司马光说:子思、孟子的话,都是一个道理。只有仁义的人才知道仁义的好处,不仁义的人是不知道的。所以孟子对着魏惠王直接宣扬仁义,闭口不谈利,是因为谈话的对象不同的缘故。

C

【解析】句意:所以孟子对着魏惠王直接宣扬仁义,闭口不谈利。直:直接。

君 子 所 以 教 民/亦 仁 义 而 已 矣/何 必 利

观点:只谈仁义就够了,不必谈利益。

道理:仁义与利益交和,仁义就是最大的利益。

(2019·遂宁)阅读下面甲、乙两段文言文,完成下列各题。

【参考译文】【乙】屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。他脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?

众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

介词,表示比较,相当于“比”

苟且取得。这里是苟且偷生的意思

同“披”,披散

于是,就

不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

整个世界都是混浊的,只有我一人清白;

众人都沉醉,只有我一人清醒,因此被放逐。

“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美者。二者不可兼得,取其中最美者合乎情理也符合逻辑。由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然、明晓。(意对即可)

示例:生命诚然高贵,但是对于人来讲,仁义之所贵更重于生命,君子贤人是能够做到为了持守仁义而献出生命的。抗元名将文天祥不接受高官厚禄的诱惑,宁死也拒不降元,这是对生命价值的一种超越,是对人的生命价值的提升和升华,也是中华民族所弘扬的传统美德之一。(另外如:谭嗣同“我以我血荐轩辕”、苏武漠北放手等事例)

(4)在中华民族历史上,有无数的仁人志士像屈原一样都把“舍生取义”奉为人生准则,请你另举出一个事例,并说说你如何理解“舍生取义”。

解答“分析文中蕴含的道理”类题目,主要从以

下三个方面思考:

仔细分析文题 题目是文章的眼睛,分析题目可以把握作者的观点与情感倾向,进而明确文中包含的道理。但文言文的题目有时是截取文章的第一句话,理解时需要联系整句话,甚至全文。本文便是这种情况。

抓住中心句 中心句是文中作者观点与情感倾向的集中流露,其位置有时在文章开头,或直接提出,或分析归纳出来(如课文《鱼我所欲也》的中心句是“二者不可得兼,舍生而取义者也”);有时在结尾,卒章显志,点明中心。

找议论抒情句 写人的文章,往往由“人”及“义”,写事的文章往往由“事”及“理”,写景的文章往往由“景”及“情”,论述性文章的道理往往已经蕴含在其中。那些蕴含着作者观点、情感的议论抒情句,往往就是答案。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读