【统编版】语文九年级下册 13 短文两篇 同步课堂练(课件版)

文档属性

| 名称 | 【统编版】语文九年级下册 13 短文两篇 同步课堂练(课件版) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

13 短文两篇

第 四 单 元

目录

学习导航

基础巩固

读写综合

教材原题

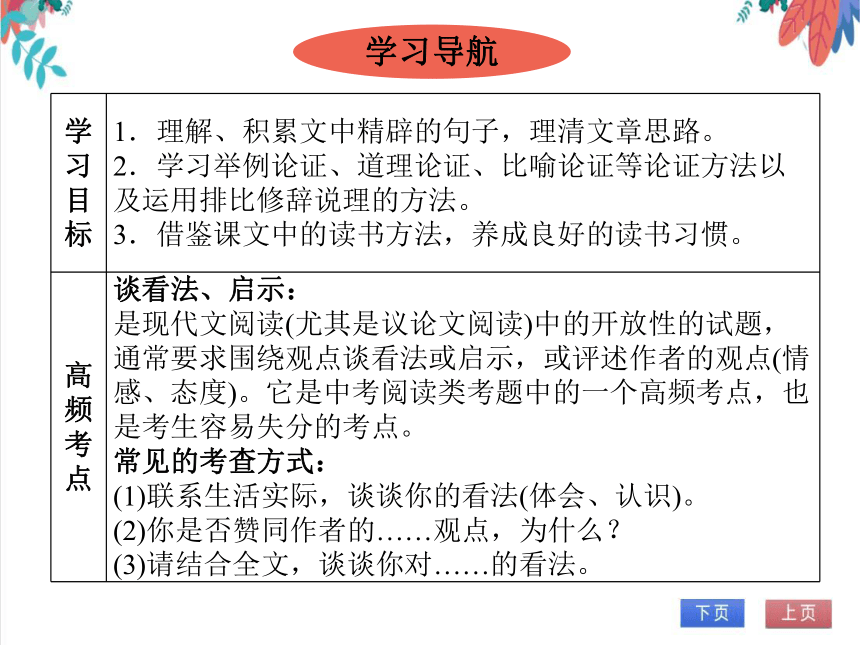

学习导航

学习目标 1.理解、积累文中精辟的句子,理清文章思路。

2.学习举例论证、道理论证、比喻论证等论证方法以及运用排比修辞说理的方法。

3.借鉴课文中的读书方法,养成良好的读书习惯。

高频考点 谈看法、启示:

是现代文阅读(尤其是议论文阅读)中的开放性的试题,通常要求围绕观点谈看法或启示,或评述作者的观点(情感、态度)。它是中考阅读类考题中的一个高频考点,也是考生容易失分的考点。

常见的考查方式:

(1)联系生活实际,谈谈你的看法(体会、认识)。

(2)你是否赞同作者的……观点,为什么?

(3)请结合全文,谈谈你对……的看法。

基础巩固

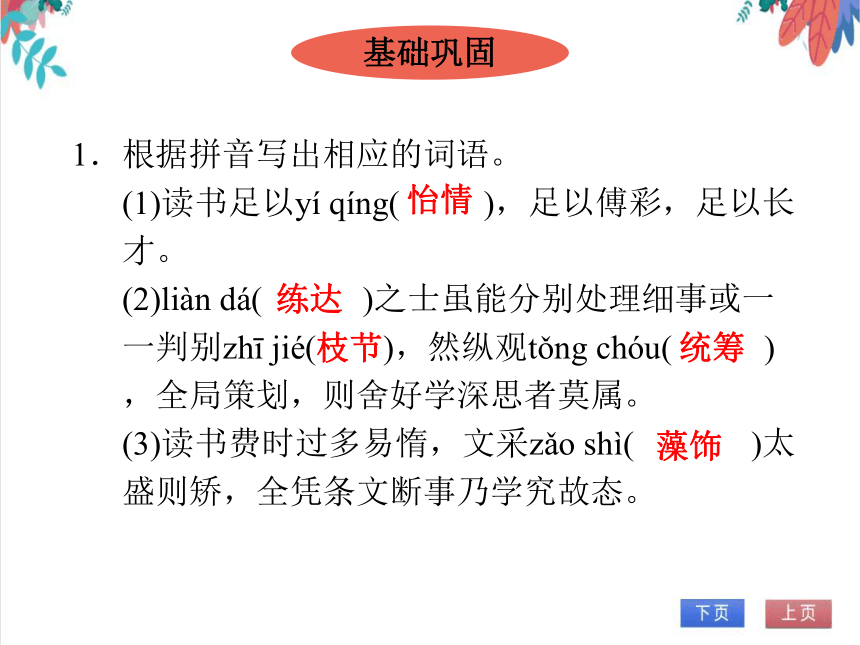

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)读书足以yí qíng( ),足以傅彩,足以长才。

(2)liàn dá( )之士虽能分别处理细事或一一判别zhī jié( ),然纵观tǒng chóu( ),全局策划,则舍好学深思者莫属。

(3)读书费时过多易惰,文采zǎo shì( )太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

怡情

练达

枝节

统筹

藻饰

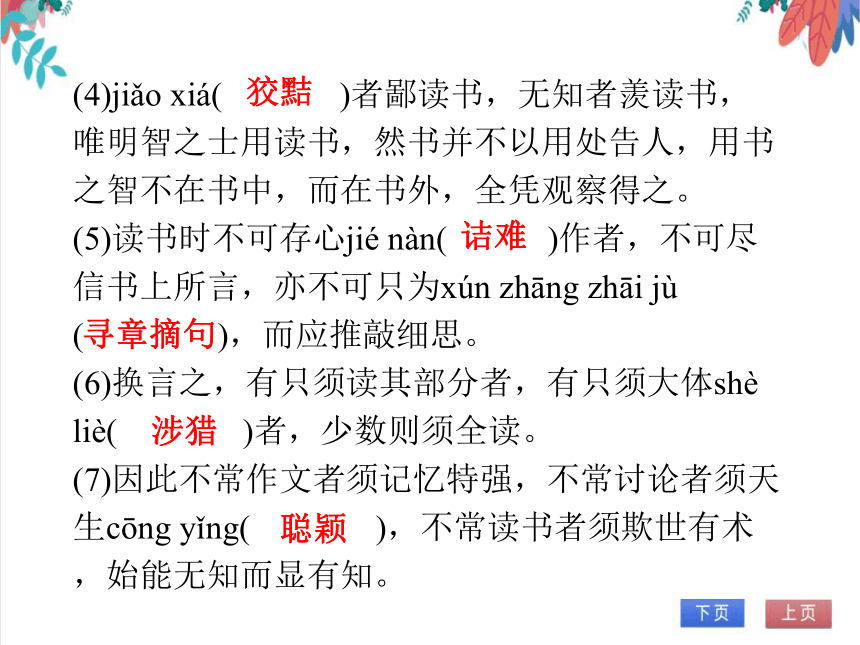

(4)jiǎo xiá( )者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。

(5)读书时不可存心jié nàn( )作者,不可尽信书上所言,亦不可只为xún zhāng zhāi jù

( ),而应推敲细思。

(6)换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè liè( )者,少数则须全读。

(7)因此不常作文者须记忆特强,不常讨论者须天生cōng yǐng( ),不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。

狡黠

诘难

寻章摘句

涉猎

聪颖

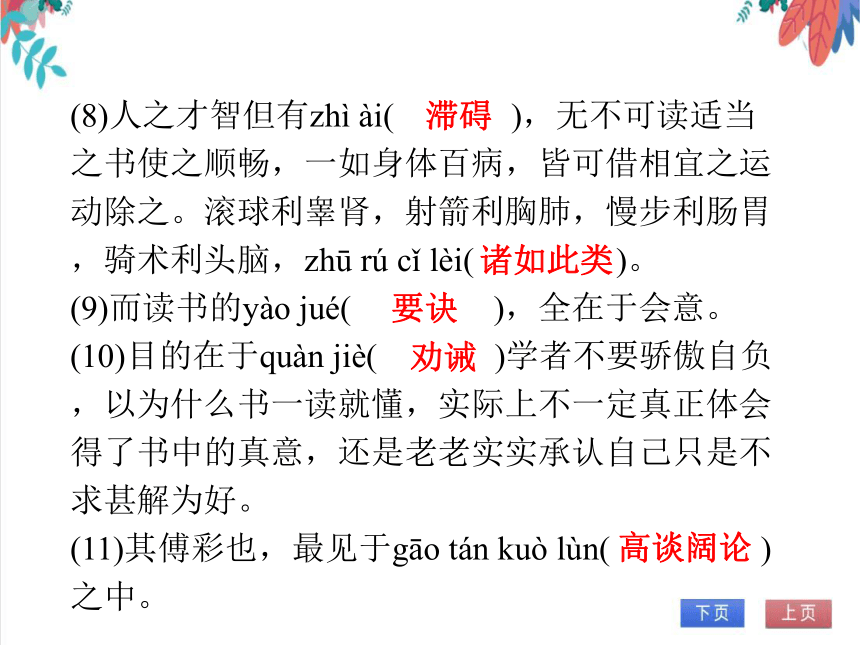

(8)人之才智但有zhì ài( ),无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾,射箭利胸肺,慢步利肠胃,骑术利头脑,zhū rú cǐ lèi( )。

(9)而读书的yào jué( ),全在于会意。

(10)目的在于quàn jiè( )学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好。

(11)其傅彩也,最见于gāo tán kuò lùn( )之中。

滞碍

诸如此类

要诀

劝诫

高谈阔论

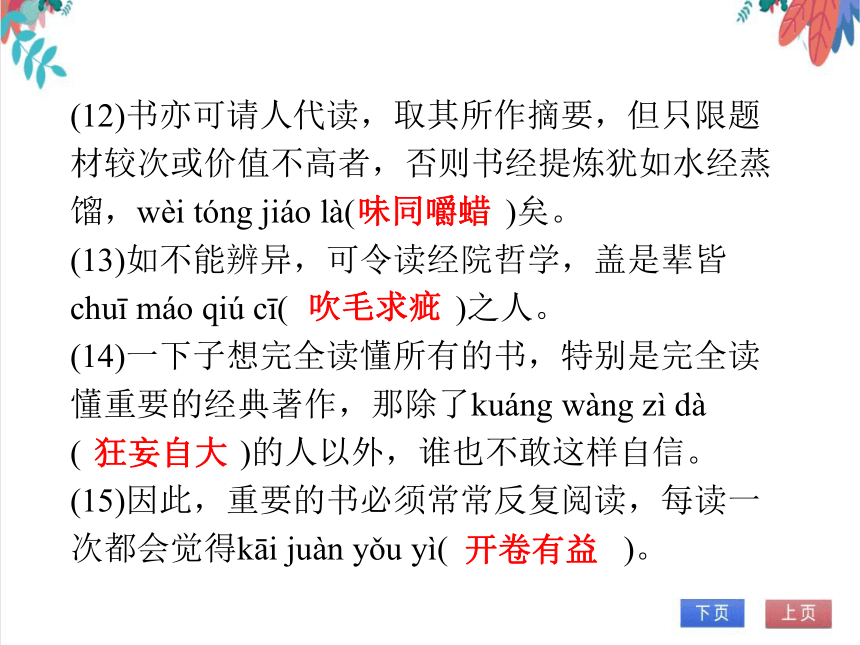

(12)书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,wèi tóng jiáo là( )矣。

(13)如不能辨异,可令读经院哲学,盖是辈皆chuī máo qiú cī( )之人。

(14)一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了kuáng wàng zì dà

( )的人以外,谁也不敢这样自信。

(15)因此,重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得kāi juàn yǒu yì( )。

味同嚼蜡

吹毛求疵

狂妄自大

开卷有益

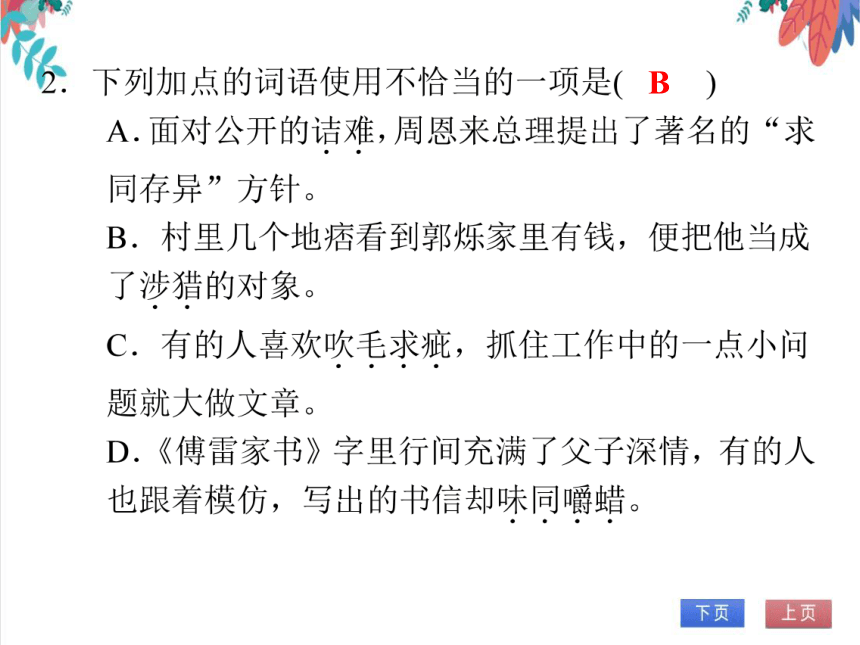

B

【解析】A项,诘难:诘问,为难。使用正确。B项,涉猎:粗略地阅读。也指接触;涉及。句中用来形容人,属对象用错。C项,吹毛求疵:刻意挑剔毛病,寻找差错。使用正确。D项,味同嚼蜡:形容写文章或说话枯燥无味。使用正确。

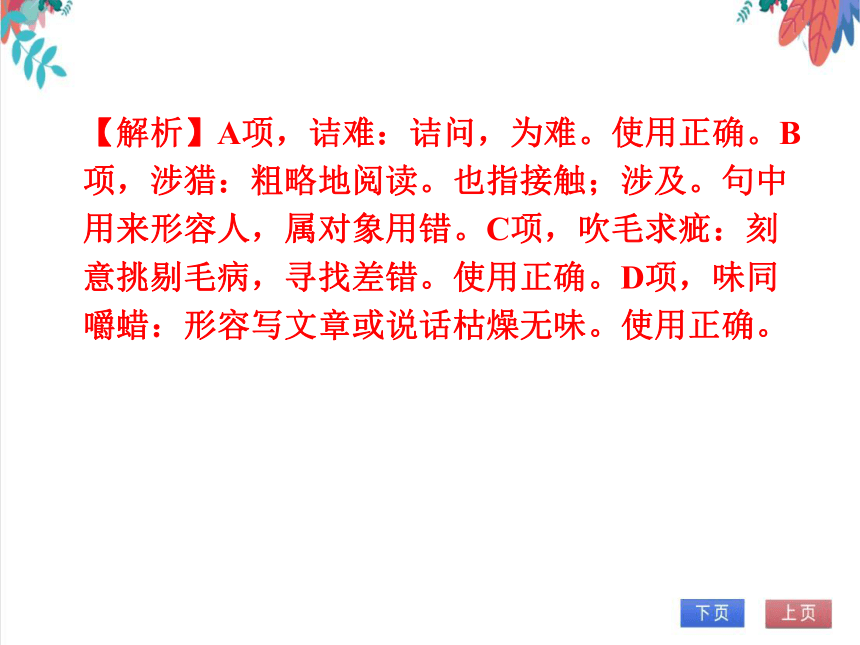

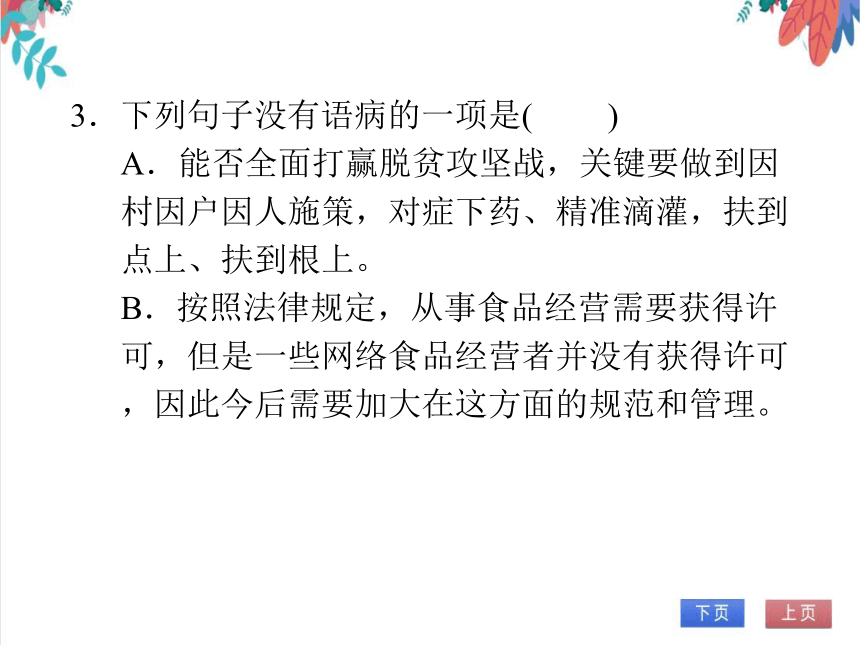

3.下列句子没有语病的一项是( )

A.能否全面打赢脱贫攻坚战,关键要做到因村因户因人施策,对症下药、精准滴灌,扶到点上、扶到根上。

B.按照法律规定,从事食品经营需要获得许可,但是一些网络食品经营者并没有获得许可,因此今后需要加大在这方面的规范和管理。

C.在那些心胸宽广、性格温良教师所教的学生身上,往往更具幸福感,更有自信心,更富创造力。

D.把新冠肺炎诊疗救治纳入医保基金支付范围,确保患者、医院不因费用问题影响就医、救治,这是“人民至上”执政理念和社会制度优越性的重要体现。

D

【解析】A项,搭配不当,两面对一面,应删去“能否”。B项,“加大……规范和管理”搭配不当,应改为“加大在这方面的管理力度”。C项,成分残缺,后面三个分句主语应该是“学生”,删去“在”和“身上”。

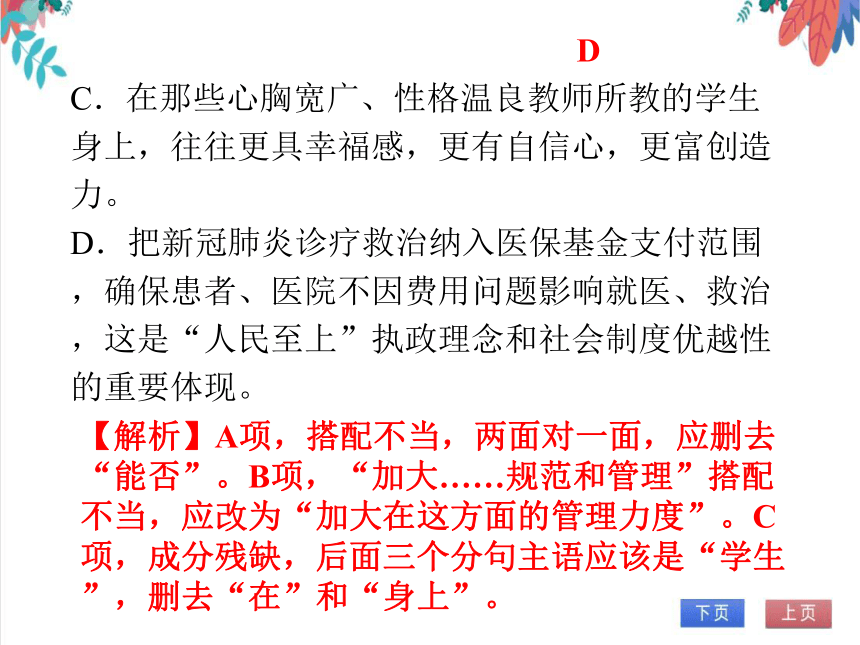

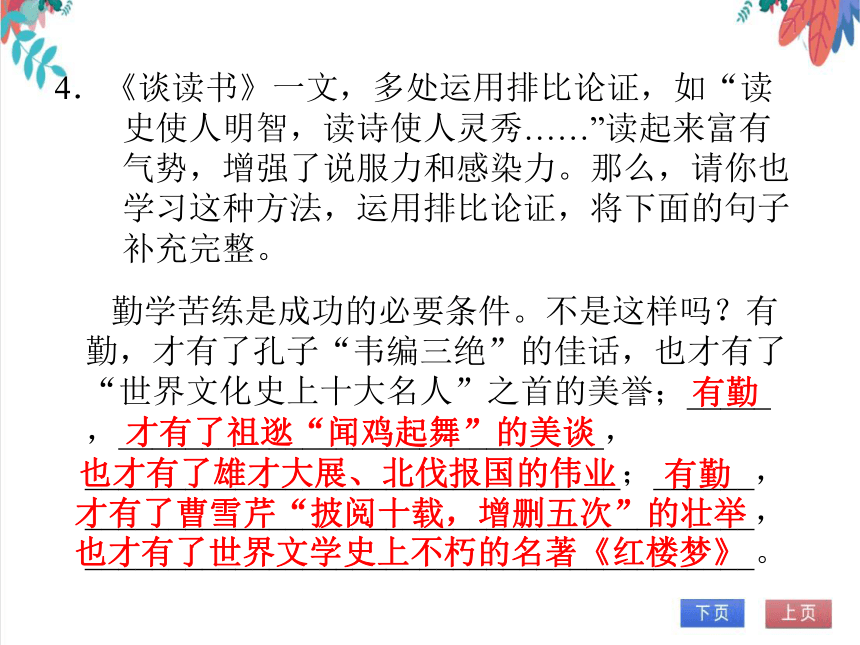

4.《谈读书》一文,多处运用排比论证,如“读史使人明智,读诗使人灵秀……”读起来富有气势,增强了说服力和感染力。那么,请你也学习这种方法,运用排比论证,将下面的句子补充完整。

勤学苦练是成功的必要条件。不是这样吗?有勤,才有了孔子“韦编三绝”的佳话,也才有了“世界文化史上十大名人”之首的美誉;_____,_____________________________,________________________________;______,________________________________________,________________________________________。

有勤

才有了祖逖“闻鸡起舞”的美谈

也才有了雄才大展、北伐报国的伟业

有勤

才有了曹雪芹“披阅十载,增删五次”的壮举

也才有了世界文学史上不朽的名著《红楼梦》

(2020·重庆A卷)将下面句子填入语段横线处,顺序合理的一项是( )

________。________。________。________,人生也因此美丽。

①每一种蜕变,犹如我们为洋葱剥皮,会泪流满面

②生命的成长需要蜕变

③但是,只有这样,才能获得真正的新生,拥有真正的成长

④不断超越自我,才是生命应有的姿态

A.②①③④ B.④③①②

C.②③①④ D.③①②④

A

【解析】②是总起句,①承接②论述“蜕变”的痛苦,③论述经历痛苦之后的成长,④与“人生也因此美丽”一起构成总结句。所以正确的排序应为:②①③④。

①一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

②不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”人们往往只抓住他说的前一句话,而丟了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度很不满意,这是何苦来呢?

阅读下列语段,回答文后各题。

他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。

③应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。如果根本不读书或者不喜欢读书,那么,无论说什么求甚解或不求其解就都毫无意义了。因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。一定要好读书,这才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。

而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

④这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。可见这不求甚解四字的含义,有两层:一是表示虚心,目的在于劝诫学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

⑤列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却做了许多曲解。我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质。

⑥在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略”。看来诸葛亮比徐庶等人确实要高明得多,因为观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

5.下列对选文的观点理解不正确的一项是( )

A.对任何问题不求甚解都是不好的。

B.读书的要诀在于会意。

C.重要的书要反复阅读。

D.能观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

A

【解析】依据第①段“一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然”可知,“对任何问题不求甚解都是不好的”表述过于绝对,是作者要批驳的观点。

6.下列关于选文的分析不正确的一项是( )

A.作者在第①段中摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”

B.陶渊明不求甚解的读书态度是正确的,值得我们学习。

C.选文第⑤段作者以普列汉诺夫为例,告诉我们不能死读经典著作,必须活读,就是说,不用记住经典著作中的一些字句。

D.选文举诸葛亮的例子,说明观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

C

【解析】依据第⑤段“要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质”可知,C项中“不用记住经典著作中的一些字句”理解有误。

7.阅读第④段,概括“不求甚解”的两层含义。

①读书的态度,要虚心不要骄傲自负(虚心的读书态度);

②读书的方法,不要固执一点,而要前后贯通,了解大意(了解大意的读书方法)。

8.你是否赞同作者“不求甚解”的读书观?为什么?★高频考点★

示例一:赞同。一下子想要读懂所有的书,特别是读懂重要的经典著作,这是不可能的;读书应该前后贯通、了解大意(不求甚解),并认真反复阅读,才能真正读懂。

示例二:不赞同。读书不仅要知其然,还要知其所以然;“求甚解”实际上就是精读,强调的是读懂读透,这也是读书的一种方法。

示例三:以上两种读书方法各有利弊。“求甚解”和“不求甚解”的读书方法,在读书过程中应灵活应用,因人因时因书因需而异。

(2020·达州)阅读下面的文章,回答问题。

深触经典的灵魂

王佳可

①提起经典名著,不少读者会想起《西游记》,这是一部据唐贞观年间玄奘西行取经的事件,在民间演绎的基础上写成的被视为“古典浪漫主义高峰”的经典小说。然而,这样一部在中国浪漫主义文学史上具有里程碑意义的经典,近年来却被不少影视工作者改编成各种哗众取宠、不伦不类的“西游”版本了。阅读经典应深触其灵魂,不要因商业限制或追求票房而胡编乱造。

②文学本是一门丰富性的艺术,在兴趣盎然的文学况味之外,也记录下人类丰饶灿烂的文化发展史与凤凰涅槃的精神历变史。如果说写作与阅读是人类记录自我、创造历史的方式,文学经典就是历经代际写作与阅读淘洗后的时代和民族文化结晶,这些人类文明的成果通过经典阅读代代相传。意大利作家卡尔维诺说过,经典“是一本每次重读都像初读那样能带来发现的书”,“是一本即使我们初读也好像是在重温的书”。裹挟着人类过往历史的丰富经验,伟大作家们的心灵图谱凝聚成一部部文学经典,既拥有历史的温度,又照见未来。通过阅读经典,我们沿着人类文明史一路溯源,找寻自己的坐标,洞见他者的智慧,构筑光明的未来。

③阅读经典并不轻松。这是因为一部文学经典在表层故事之外,内里还是一部文化史、文学史和精神史,需要凝神静气,深度阅读。例如,我国清代艺术成就最高、影响最深远的《红楼梦》,全书背景广阔,情节复杂,头绪纷繁,人物众多,书中有名有姓的就有700多人,重点塑造了贾宝玉、林黛玉等反抗封建礼教、追求个性解放的典型人物形象,还热情歌颂了被奴役、被蹂躏的奴婢进行抗争的精神。这部思想性、艺术性高的小说已被译成多种文字,成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。

④法国启蒙思想家孟德斯鸠说:“喜欢读书,就等于把生活中寂寞的辰光换成巨大享受的时刻。”深度阅读使文学经典展开成广阔的社会风俗画卷,使读者聆听作家间心灵与心灵的喁语,继而跨越时光的沟壑,对历史投去深深一瞥。深度阅读经典令我们认识到世界广阔至此,人类心智辉煌如斯,在日复一日的滋养下,提升了认知力与理解力,丰盈了想象力与审美力。

⑤与需要付出时间与耐心的深度阅读相比,以手机、平板电脑等电子终端为载体的“碎片化阅读”近年来颇为盛行。人们愈发习惯于在乘车或工作间隙一目十行地浏览一篇篇“10万+”文章,或观看一段15秒以内的短视频。这样断续且不完整的阅读模式大幅侵占了深度阅读的空间,令人们习惯于同质化、碎片化阅读的浅尝辄止,自然会导致认知的偏差和思考能力的匮乏。如此,对《西游记》中铲除邪恶势力的愿望视而不见,只做神奇光怪的情景改编也就不足为奇。

⑥人们通过“碎片化阅读”放松心情,浏览资讯无可厚非,但阅读的触角不该仅囿于此。深度阅读经典是对当下浅阅读、轻阅读等“碎片化阅读”模式的矫正纠偏,也是在当下语境中对经典作品文学性与审美性的再度认知。“书山有路勤为径”,唯有在书海中深潜,给经典多一些时间,才能深入文学作品的肌理,读懂人性的丰富,看到世界的广阔,理解历史的深邃,传递文明的火种。

(选自《人民日报》,有删改)

9.本文是如何论述“阅读经典应深触其灵魂”这一观点的?

文章首先通过《西游记》被不少影视工作者胡乱改编的事例引出中心论点——阅读经典应深触其灵魂。接着通过正反对比论证,先从正面论证了应深触经典的灵魂的原因,然后从反面论证了应深触经典的灵魂的必要性。 最后总结全文,再一次强调“应深触经典的灵魂”这一中心论点。

10.文章第③段运用了什么论证方法?作用是什么?

举例论证。以《红楼梦》这样一部世界文化宝库中不可多得的文学名著为例,具体论证了“文学经典在表层故事之外,内里还是一部文化史、文学史和精神史,需要凝神静气,深度阅读”的观点。增强了论证的趣味性和说服力。

11.如果给本文再补充一个论据,下面的材料应该选哪一个?请说明理由。

材料一 我国章回体小说的开山之作《三国演义》以史实为基础,充分运用文学手段,生动地描写了魏、蜀、吴三国之间政治、军事和相互交往上的各种矛盾冲突,反映了人民群众要求统一的强烈愿望。汤显祖的《牡丹亭》曲文流丽,人物内心描写细致,通过杜丽娘和柳梦梅神奇的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教,达到了很高的艺术水准。

材料二 碎片化阅读是伴随着科技发展出现的一种新型阅读方式,能够给人们带来大量的信息。同时,碎片化阅读快速、及时、交互以及充分利用零碎时间的特点,都是传统阅读所不具备的优势,碎片化阅读其实也是时代发展的必然趋势。

材料一。因为材料一叙述的是经典作品的深厚内涵,与本文观点相符。

材料二主要论述了“碎片化阅读”的优势,不符合本文论点。

12.请联系全文,谈谈你对阅读经典文学的看法。★高频考点★

示例:我们中学生正处在世界观、人生观、价值观树立的关键时期,阅读经典文学,能够增强我们的文学文化底蕴,提高我们的审美水平,使我们在这个充斥着碎片化阅读的文化语境里,不至于被裹挟。

读写综合

比喻论证,就是通过形象的比喻来证明论点的一种论证方法。运用这种论证方法可把深奥的道理讲得通俗形象,容易被人接受。《谈读书》中多处运用比喻论证的方法,阐述了读书的重要性,请你运用此方法论证你对于学习的思考,写一个片段,100字左右。要求:(1)运用比喻论证的方法;(2)中心论点要突出。

【示例】不学习的人就像一只井底之蛙,只能看到眼前的天空,当它跳入知识的海洋,才知道世界的博大。不学习的人就像一只孤雁,只能在低空飞翔,当它与知识的群雁同伍,才知道天空的辽阔。

教材原题

《不求甚解》一文提出,读书时“不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意”,结合你自己的读书经验,说说你对这几句话的理解。(见统编教材九下第75页“思考探究三”)

【设计意图】旨在引导学生结合上下文,调动生活经验,深入理解课文中的观点。

【参考答案】作者在文章中对这一认识有过三处阐发说明:其一,第5段“不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质”;其二,第6段“观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面”;其三,第7段“观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体”。结合这些语句可以看出,作者的观点有几个核心:重视整体理解,重视精神实质的把握,不主张在语言文字上钻牛角尖。

解答“谈看法、启示”类题目,通常采取如下办法:

第一步,通读全文,把握文意。明确作者的观点及情感态度。

第二步,审清题意。这类试题要求对文章的观点态度进行评价、谈感受认识时,往往会设置一些限制,比如“联系生活实际”“结合自己的认识”“选择其中的一点”“结合选文”等,作答时要明确这些要求。

第三步,梳理答题要点,组织语言作答。注意尽量分条理清各个要点之间的关系,作答时要做到观点明确,有理有据,层次分明。

根据所考查重点的不同,可分为以下两种思路:

谈看法类。谈看法类题首先要准确地理解所给选文,然后充分调动已有知识和经验并把它们迁移到文段中来。往往不是结合文章内容谈,就是结合实际回答,在作答时审题要准确。

谈启示类。既要围绕阅读材料,又要结合实际生活,谈自己个性化的感悟,切忌绕开阅读材料,不切实际地陈述。答案组织上要注意采用“总—分”结构。启示要从这个观点给自己以后在为人处事方面所带来的启发去谈。

13 短文两篇

第 四 单 元

目录

学习导航

基础巩固

读写综合

教材原题

学习导航

学习目标 1.理解、积累文中精辟的句子,理清文章思路。

2.学习举例论证、道理论证、比喻论证等论证方法以及运用排比修辞说理的方法。

3.借鉴课文中的读书方法,养成良好的读书习惯。

高频考点 谈看法、启示:

是现代文阅读(尤其是议论文阅读)中的开放性的试题,通常要求围绕观点谈看法或启示,或评述作者的观点(情感、态度)。它是中考阅读类考题中的一个高频考点,也是考生容易失分的考点。

常见的考查方式:

(1)联系生活实际,谈谈你的看法(体会、认识)。

(2)你是否赞同作者的……观点,为什么?

(3)请结合全文,谈谈你对……的看法。

基础巩固

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)读书足以yí qíng( ),足以傅彩,足以长才。

(2)liàn dá( )之士虽能分别处理细事或一一判别zhī jié( ),然纵观tǒng chóu( ),全局策划,则舍好学深思者莫属。

(3)读书费时过多易惰,文采zǎo shì( )太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

怡情

练达

枝节

统筹

藻饰

(4)jiǎo xiá( )者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。

(5)读书时不可存心jié nàn( )作者,不可尽信书上所言,亦不可只为xún zhāng zhāi jù

( ),而应推敲细思。

(6)换言之,有只须读其部分者,有只须大体shè liè( )者,少数则须全读。

(7)因此不常作文者须记忆特强,不常讨论者须天生cōng yǐng( ),不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。

狡黠

诘难

寻章摘句

涉猎

聪颖

(8)人之才智但有zhì ài( ),无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾,射箭利胸肺,慢步利肠胃,骑术利头脑,zhū rú cǐ lèi( )。

(9)而读书的yào jué( ),全在于会意。

(10)目的在于quàn jiè( )学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好。

(11)其傅彩也,最见于gāo tán kuò lùn( )之中。

滞碍

诸如此类

要诀

劝诫

高谈阔论

(12)书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,wèi tóng jiáo là( )矣。

(13)如不能辨异,可令读经院哲学,盖是辈皆chuī máo qiú cī( )之人。

(14)一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了kuáng wàng zì dà

( )的人以外,谁也不敢这样自信。

(15)因此,重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得kāi juàn yǒu yì( )。

味同嚼蜡

吹毛求疵

狂妄自大

开卷有益

B

【解析】A项,诘难:诘问,为难。使用正确。B项,涉猎:粗略地阅读。也指接触;涉及。句中用来形容人,属对象用错。C项,吹毛求疵:刻意挑剔毛病,寻找差错。使用正确。D项,味同嚼蜡:形容写文章或说话枯燥无味。使用正确。

3.下列句子没有语病的一项是( )

A.能否全面打赢脱贫攻坚战,关键要做到因村因户因人施策,对症下药、精准滴灌,扶到点上、扶到根上。

B.按照法律规定,从事食品经营需要获得许可,但是一些网络食品经营者并没有获得许可,因此今后需要加大在这方面的规范和管理。

C.在那些心胸宽广、性格温良教师所教的学生身上,往往更具幸福感,更有自信心,更富创造力。

D.把新冠肺炎诊疗救治纳入医保基金支付范围,确保患者、医院不因费用问题影响就医、救治,这是“人民至上”执政理念和社会制度优越性的重要体现。

D

【解析】A项,搭配不当,两面对一面,应删去“能否”。B项,“加大……规范和管理”搭配不当,应改为“加大在这方面的管理力度”。C项,成分残缺,后面三个分句主语应该是“学生”,删去“在”和“身上”。

4.《谈读书》一文,多处运用排比论证,如“读史使人明智,读诗使人灵秀……”读起来富有气势,增强了说服力和感染力。那么,请你也学习这种方法,运用排比论证,将下面的句子补充完整。

勤学苦练是成功的必要条件。不是这样吗?有勤,才有了孔子“韦编三绝”的佳话,也才有了“世界文化史上十大名人”之首的美誉;_____,_____________________________,________________________________;______,________________________________________,________________________________________。

有勤

才有了祖逖“闻鸡起舞”的美谈

也才有了雄才大展、北伐报国的伟业

有勤

才有了曹雪芹“披阅十载,增删五次”的壮举

也才有了世界文学史上不朽的名著《红楼梦》

(2020·重庆A卷)将下面句子填入语段横线处,顺序合理的一项是( )

________。________。________。________,人生也因此美丽。

①每一种蜕变,犹如我们为洋葱剥皮,会泪流满面

②生命的成长需要蜕变

③但是,只有这样,才能获得真正的新生,拥有真正的成长

④不断超越自我,才是生命应有的姿态

A.②①③④ B.④③①②

C.②③①④ D.③①②④

A

【解析】②是总起句,①承接②论述“蜕变”的痛苦,③论述经历痛苦之后的成长,④与“人生也因此美丽”一起构成总结句。所以正确的排序应为:②①③④。

①一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

②不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”人们往往只抓住他说的前一句话,而丟了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度很不满意,这是何苦来呢?

阅读下列语段,回答文后各题。

他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。

③应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。如果根本不读书或者不喜欢读书,那么,无论说什么求甚解或不求其解就都毫无意义了。因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。一定要好读书,这才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。

而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

④这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。可见这不求甚解四字的含义,有两层:一是表示虚心,目的在于劝诫学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

⑤列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却做了许多曲解。我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质。

⑥在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略”。看来诸葛亮比徐庶等人确实要高明得多,因为观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

5.下列对选文的观点理解不正确的一项是( )

A.对任何问题不求甚解都是不好的。

B.读书的要诀在于会意。

C.重要的书要反复阅读。

D.能观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

A

【解析】依据第①段“一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然”可知,“对任何问题不求甚解都是不好的”表述过于绝对,是作者要批驳的观点。

6.下列关于选文的分析不正确的一项是( )

A.作者在第①段中摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”

B.陶渊明不求甚解的读书态度是正确的,值得我们学习。

C.选文第⑤段作者以普列汉诺夫为例,告诉我们不能死读经典著作,必须活读,就是说,不用记住经典著作中的一些字句。

D.选文举诸葛亮的例子,说明观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

C

【解析】依据第⑤段“要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质”可知,C项中“不用记住经典著作中的一些字句”理解有误。

7.阅读第④段,概括“不求甚解”的两层含义。

①读书的态度,要虚心不要骄傲自负(虚心的读书态度);

②读书的方法,不要固执一点,而要前后贯通,了解大意(了解大意的读书方法)。

8.你是否赞同作者“不求甚解”的读书观?为什么?★高频考点★

示例一:赞同。一下子想要读懂所有的书,特别是读懂重要的经典著作,这是不可能的;读书应该前后贯通、了解大意(不求甚解),并认真反复阅读,才能真正读懂。

示例二:不赞同。读书不仅要知其然,还要知其所以然;“求甚解”实际上就是精读,强调的是读懂读透,这也是读书的一种方法。

示例三:以上两种读书方法各有利弊。“求甚解”和“不求甚解”的读书方法,在读书过程中应灵活应用,因人因时因书因需而异。

(2020·达州)阅读下面的文章,回答问题。

深触经典的灵魂

王佳可

①提起经典名著,不少读者会想起《西游记》,这是一部据唐贞观年间玄奘西行取经的事件,在民间演绎的基础上写成的被视为“古典浪漫主义高峰”的经典小说。然而,这样一部在中国浪漫主义文学史上具有里程碑意义的经典,近年来却被不少影视工作者改编成各种哗众取宠、不伦不类的“西游”版本了。阅读经典应深触其灵魂,不要因商业限制或追求票房而胡编乱造。

②文学本是一门丰富性的艺术,在兴趣盎然的文学况味之外,也记录下人类丰饶灿烂的文化发展史与凤凰涅槃的精神历变史。如果说写作与阅读是人类记录自我、创造历史的方式,文学经典就是历经代际写作与阅读淘洗后的时代和民族文化结晶,这些人类文明的成果通过经典阅读代代相传。意大利作家卡尔维诺说过,经典“是一本每次重读都像初读那样能带来发现的书”,“是一本即使我们初读也好像是在重温的书”。裹挟着人类过往历史的丰富经验,伟大作家们的心灵图谱凝聚成一部部文学经典,既拥有历史的温度,又照见未来。通过阅读经典,我们沿着人类文明史一路溯源,找寻自己的坐标,洞见他者的智慧,构筑光明的未来。

③阅读经典并不轻松。这是因为一部文学经典在表层故事之外,内里还是一部文化史、文学史和精神史,需要凝神静气,深度阅读。例如,我国清代艺术成就最高、影响最深远的《红楼梦》,全书背景广阔,情节复杂,头绪纷繁,人物众多,书中有名有姓的就有700多人,重点塑造了贾宝玉、林黛玉等反抗封建礼教、追求个性解放的典型人物形象,还热情歌颂了被奴役、被蹂躏的奴婢进行抗争的精神。这部思想性、艺术性高的小说已被译成多种文字,成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。

④法国启蒙思想家孟德斯鸠说:“喜欢读书,就等于把生活中寂寞的辰光换成巨大享受的时刻。”深度阅读使文学经典展开成广阔的社会风俗画卷,使读者聆听作家间心灵与心灵的喁语,继而跨越时光的沟壑,对历史投去深深一瞥。深度阅读经典令我们认识到世界广阔至此,人类心智辉煌如斯,在日复一日的滋养下,提升了认知力与理解力,丰盈了想象力与审美力。

⑤与需要付出时间与耐心的深度阅读相比,以手机、平板电脑等电子终端为载体的“碎片化阅读”近年来颇为盛行。人们愈发习惯于在乘车或工作间隙一目十行地浏览一篇篇“10万+”文章,或观看一段15秒以内的短视频。这样断续且不完整的阅读模式大幅侵占了深度阅读的空间,令人们习惯于同质化、碎片化阅读的浅尝辄止,自然会导致认知的偏差和思考能力的匮乏。如此,对《西游记》中铲除邪恶势力的愿望视而不见,只做神奇光怪的情景改编也就不足为奇。

⑥人们通过“碎片化阅读”放松心情,浏览资讯无可厚非,但阅读的触角不该仅囿于此。深度阅读经典是对当下浅阅读、轻阅读等“碎片化阅读”模式的矫正纠偏,也是在当下语境中对经典作品文学性与审美性的再度认知。“书山有路勤为径”,唯有在书海中深潜,给经典多一些时间,才能深入文学作品的肌理,读懂人性的丰富,看到世界的广阔,理解历史的深邃,传递文明的火种。

(选自《人民日报》,有删改)

9.本文是如何论述“阅读经典应深触其灵魂”这一观点的?

文章首先通过《西游记》被不少影视工作者胡乱改编的事例引出中心论点——阅读经典应深触其灵魂。接着通过正反对比论证,先从正面论证了应深触经典的灵魂的原因,然后从反面论证了应深触经典的灵魂的必要性。 最后总结全文,再一次强调“应深触经典的灵魂”这一中心论点。

10.文章第③段运用了什么论证方法?作用是什么?

举例论证。以《红楼梦》这样一部世界文化宝库中不可多得的文学名著为例,具体论证了“文学经典在表层故事之外,内里还是一部文化史、文学史和精神史,需要凝神静气,深度阅读”的观点。增强了论证的趣味性和说服力。

11.如果给本文再补充一个论据,下面的材料应该选哪一个?请说明理由。

材料一 我国章回体小说的开山之作《三国演义》以史实为基础,充分运用文学手段,生动地描写了魏、蜀、吴三国之间政治、军事和相互交往上的各种矛盾冲突,反映了人民群众要求统一的强烈愿望。汤显祖的《牡丹亭》曲文流丽,人物内心描写细致,通过杜丽娘和柳梦梅神奇的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教,达到了很高的艺术水准。

材料二 碎片化阅读是伴随着科技发展出现的一种新型阅读方式,能够给人们带来大量的信息。同时,碎片化阅读快速、及时、交互以及充分利用零碎时间的特点,都是传统阅读所不具备的优势,碎片化阅读其实也是时代发展的必然趋势。

材料一。因为材料一叙述的是经典作品的深厚内涵,与本文观点相符。

材料二主要论述了“碎片化阅读”的优势,不符合本文论点。

12.请联系全文,谈谈你对阅读经典文学的看法。★高频考点★

示例:我们中学生正处在世界观、人生观、价值观树立的关键时期,阅读经典文学,能够增强我们的文学文化底蕴,提高我们的审美水平,使我们在这个充斥着碎片化阅读的文化语境里,不至于被裹挟。

读写综合

比喻论证,就是通过形象的比喻来证明论点的一种论证方法。运用这种论证方法可把深奥的道理讲得通俗形象,容易被人接受。《谈读书》中多处运用比喻论证的方法,阐述了读书的重要性,请你运用此方法论证你对于学习的思考,写一个片段,100字左右。要求:(1)运用比喻论证的方法;(2)中心论点要突出。

【示例】不学习的人就像一只井底之蛙,只能看到眼前的天空,当它跳入知识的海洋,才知道世界的博大。不学习的人就像一只孤雁,只能在低空飞翔,当它与知识的群雁同伍,才知道天空的辽阔。

教材原题

《不求甚解》一文提出,读书时“不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意”,结合你自己的读书经验,说说你对这几句话的理解。(见统编教材九下第75页“思考探究三”)

【设计意图】旨在引导学生结合上下文,调动生活经验,深入理解课文中的观点。

【参考答案】作者在文章中对这一认识有过三处阐发说明:其一,第5段“不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质”;其二,第6段“观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面”;其三,第7段“观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体”。结合这些语句可以看出,作者的观点有几个核心:重视整体理解,重视精神实质的把握,不主张在语言文字上钻牛角尖。

解答“谈看法、启示”类题目,通常采取如下办法:

第一步,通读全文,把握文意。明确作者的观点及情感态度。

第二步,审清题意。这类试题要求对文章的观点态度进行评价、谈感受认识时,往往会设置一些限制,比如“联系生活实际”“结合自己的认识”“选择其中的一点”“结合选文”等,作答时要明确这些要求。

第三步,梳理答题要点,组织语言作答。注意尽量分条理清各个要点之间的关系,作答时要做到观点明确,有理有据,层次分明。

根据所考查重点的不同,可分为以下两种思路:

谈看法类。谈看法类题首先要准确地理解所给选文,然后充分调动已有知识和经验并把它们迁移到文段中来。往往不是结合文章内容谈,就是结合实际回答,在作答时审题要准确。

谈启示类。既要围绕阅读材料,又要结合实际生活,谈自己个性化的感悟,切忌绕开阅读材料,不切实际地陈述。答案组织上要注意采用“总—分”结构。启示要从这个观点给自己以后在为人处事方面所带来的启发去谈。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读