第二单元 生产工具与劳作方式 单元综合(含解析)

文档属性

| 名称 | 第二单元 生产工具与劳作方式 单元综合(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1002.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-22 14:21:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元 单元质量检测

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.《管子·海王篇》中说,大致与吴王夫差开凿邗沟相当的时期,齐国耕者必有“一耒(古代播种工具),一耜(翻土工具),一铫(除草工具)”。该文献印证( )

A.耒耜是春秋时期主要的农具

B.春秋时期是农业发展转型期

C.齐国农业耕作工具相对齐全

D.铁制农具已在齐国推广开来

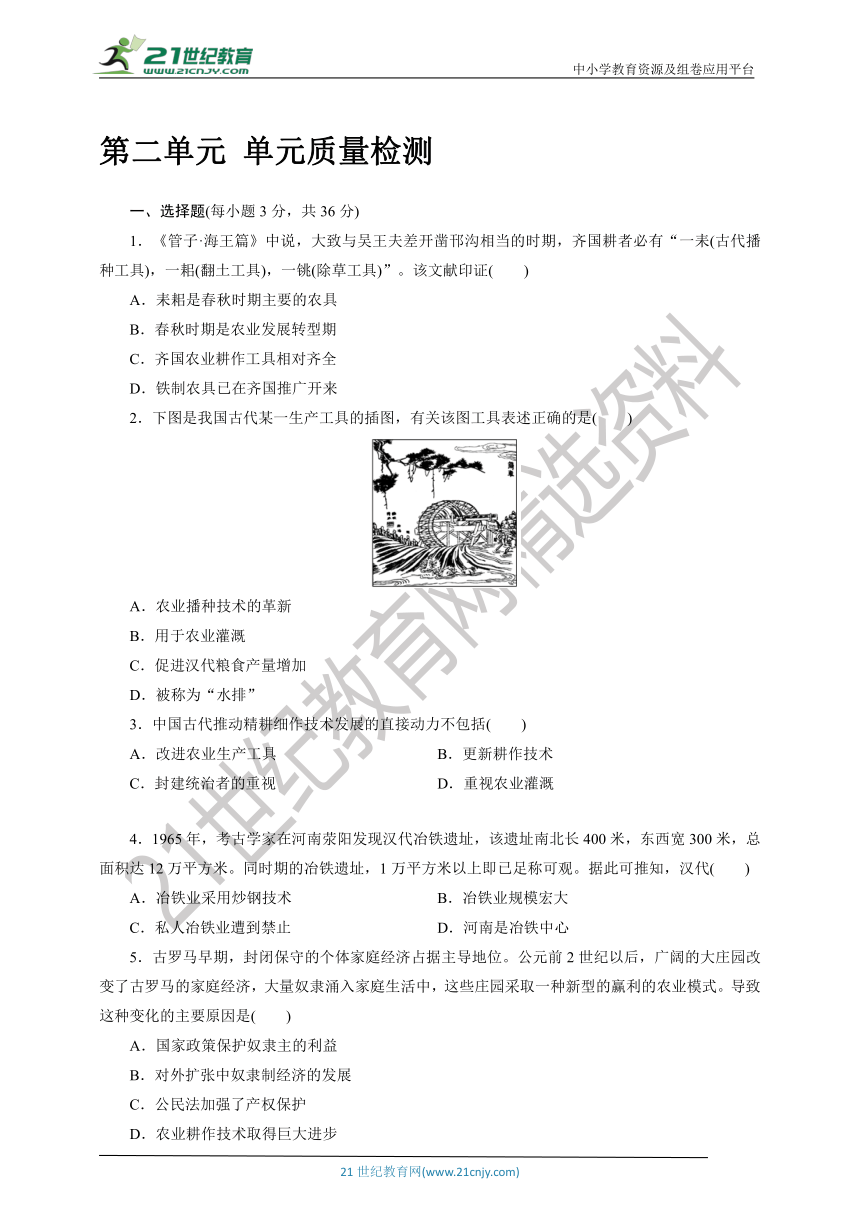

2.下图是我国古代某一生产工具的插图,有关该图工具表述正确的是( )

A.农业播种技术的革新

B.用于农业灌溉

C.促进汉代粮食产量增加

D.被称为“水排”

3.中国古代推动精耕细作技术发展的直接动力不包括( )

A.改进农业生产工具 B.更新耕作技术

C.封建统治者的重视 D.重视农业灌溉

4.1965年,考古学家在河南荥阳发现汉代冶铁遗址,该遗址南北长400米,东西宽300米,总面积达12万平方米。同时期的冶铁遗址,1万平方米以上即已足称可观。据此可推知,汉代( )

A.冶铁业采用炒钢技术 B.冶铁业规模宏大

C.私人冶铁业遭到禁止 D.河南是冶铁中心

5.古罗马早期,封闭保守的个体家庭经济占据主导地位。公元前2世纪以后,广阔的大庄园改变了古罗马的家庭经济,大量奴隶涌入家庭生活中,这些庄园采取一种新型的赢利的农业模式。导致这种变化的主要原因是( )

A.国家政策保护奴隶主的利益

B.对外扩张中奴隶制经济的发展

C.公民法加强了产权保护

D.农业耕作技术取得巨大进步

6.19世纪晚期,中产阶级的社会不再希望妇女外出工作,相反鼓励妇女献身于传统的事业,如养育子女、管理家庭,以及保留传统家庭的价值观。由此可知( )

A.工业革命对家庭的影响不大

B.中产阶级家庭妇女的地位很低

C.工业革命使家庭发生了分化

D.无产阶级家庭妇女的地位很高

7.阿克莱特,出身贫穷,原是理发师,改进发明了新型的水力纺纱机,1771年,他与人合伙在英国的曼彻斯特创办机器纺纱厂,改西方原家庭手工业生产形式以及一大群从事手工业的工人简单聚集起来的生产形式,为工厂雇佣式的大机器集体分工合作的模式,被称为“英国现代工厂制度的奠基人”“近代工厂之父”。可见阿克莱特的发明( )

A.推动了机械的推广和使用

B.使工业生产摆脱地域限制

C.推动新的生产组织形式确立

D.促进了科学教育事业发展

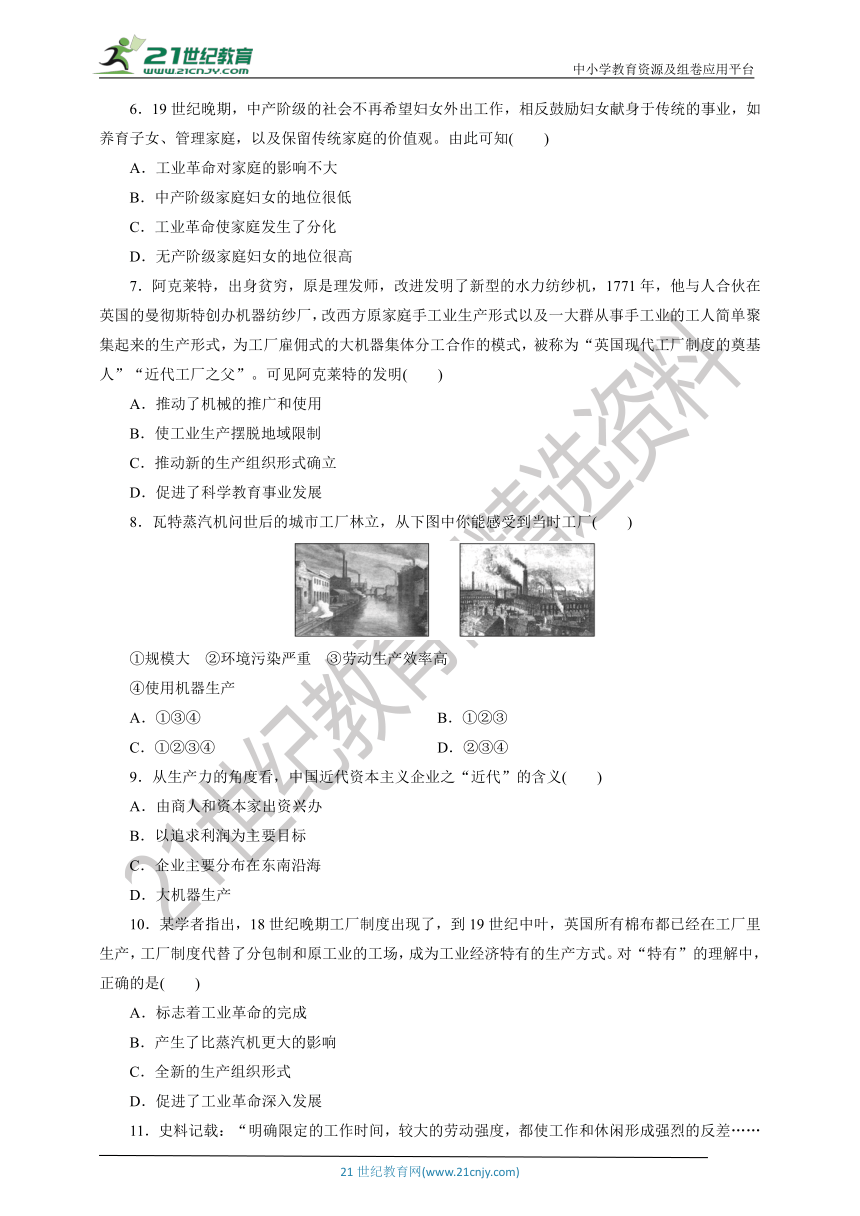

8.瓦特蒸汽机问世后的城市工厂林立,从下图中你能感受到当时工厂( )

①规模大 ②环境污染严重 ③劳动生产效率高

④使用机器生产

A.①③④ B.①②③

C.①②③④ D.②③④

9.从生产力的角度看,中国近代资本主义企业之“近代”的含义( )

A.由商人和资本家出资兴办

B.以追求利润为主要目标

C.企业主要分布在东南沿海

D.大机器生产

10.某学者指出,18世纪晚期工厂制度出现了,到19世纪中叶,英国所有棉布都已经在工厂里生产,工厂制度代替了分包制和原工业的工场,成为工业经济特有的生产方式。对“特有”的理解中,正确的是( )

A.标志着工业革命的完成

B.产生了比蒸汽机更大的影响

C.全新的生产组织形式

D.促进了工业革命深入发展

11.史料记载:“明确限定的工作时间,较大的劳动强度,都使工作和休闲形成强烈的反差……中产阶级在政治和经济中的地位越来越明显,他们反对各种野蛮或血腥的娱乐方式,试图取消容易引起骚乱的传统节日庆典……19世纪初的欧洲,兴起一场理性休闲运动。”这主要反映了工业革命( )

A.改变了人们的政治地位

B.引起了社会阶层的分化

C.加重了人们的工作强度

D.改变了人们的生活方式

12.德国政府希望利用“工业4.0”的巨大潜力来夯实其制造业的基石,如果零件本身能够与生产设备进行交互,或者如果零件在需要修理时能够自我完成修理,当人、机器和工业生产过程能够实现智能联网时,就实现了“工业4.0”。这表明德国经济的变革( )

A.兼顾到全球经济的全面复苏

B.突出了信息革命的效用

C.致力于挖掘德国经济的潜能

D.构建起完整的工业体系

二、非选择题(共24分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 夏代的二里头文化时期,生产工具大都是石、骨、蚌器。自商代前期至东周早期,虽然继续使用石、骨、蚌、木等掘地工具和收割工具,但同时也使用了青铜臿和青铜镈(铲)。在安阳殷墟宫殿遗址区内属于王室贵族的一个窖藏圆穴里,曾经发现四百多把有使用痕迹的石镰刀比较集中地堆放着。这些镰刀应该是由王室贵族分发给劳动者使用的。劳动者连这种简陋工具都不曾掌握,可见他们只能是奴隶,而且人数还不是很少。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 《盐铁论水旱》中说:“铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。用不具,则田畴荒,谷不殖。”当时铁农具种类很多,有铁犁铧、铁锄、铁正、铁面、铁镰等。武帝时,搜粟都尉赵过发明了“代田法”。所谓“代田法”,就是将每亩田分成六份——三垄(垄台)三甽(垄沟),每年垄甽互换位置以休养地力。成帝时,农学家氾胜之又总结出一种“区种法”,把土地划分成若干区,根据土地的肥瘠,决定区的大小和施肥的多少。汉初,每市亩田地可约产粟或麦六斗九升。武帝时,每市亩地约产粟或麦一石一斗五升。

——摘编自《中国古代经济简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出商周时期与汉代的农业主要经营方式的不同,并概括商周时期农业生产发展的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与商周时期相比,汉代农业生产的进步之处及意义。(6分)

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 前三次工业革命使得人类发展进入了空前繁荣的时代。2015年,世界经济论坛主席克劳斯·施瓦布在其《第四次工业革命》的文章中指出,人类正在迎来第四次工业革命,这场革命在第三次工业革命的基础之上展开,向着更智能、更绿色、更健康的方向发展。

材料二 第三次科技革命主要在原子能、航海技术、电子技术、生物工程等领域展开,与前两次工业革命相比,最突出的是技术革命群体化、科技社会化和发展进程高速化。第三次科技革命缩小了国家之间的经济差距;调整了国际经济格局;大批新型产业兴起,人类的衣、食、住、行、用等日常生活得到改善。

(1)根据材料一,概括“第四次工业革命”的特色。(8分)

(2)结合所学知识,更正材料二中的两处错误。(4分)

参考答案

解析:选C 题干未列出耒耜与其他农业工具的比较,故A项错误;春秋时期,铁农具、牛耕出现,这是此时农业发展转型的标志,题干中未提及,故B项错误;由题干中耕者必有播种工具、翻土工具、除草工具,可以看出齐国农业生产工具相对齐全,故C项正确;题干中未提及铁制农具,故D项错误。

1解析:选C 题干未列出耒耜与其他农业工具的比较,故A项错误;春秋时期,铁农具、牛耕出现,这是此时农业发展转型的标志,题干中未提及,故B项错误;由题干中耕者必有播种工具、翻土工具、除草工具,可以看出齐国农业生产工具相对齐全,故C项正确;题干中未提及铁制农具,故D项错误。

2解析:选B 由图片可知,图中工具是筒车,是一种农业灌溉工具,故B项正确;筒车是灌溉工具,不是播种工具,故A项错误;筒车是唐代创制的,不是汉代,故C项错误;图片是筒车,故D项错误。

3解析:选C 精耕细作是中国古代农业的生产模式,在一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和技术,进行细致的土地耕作,最大限度提高单位面积产量,直接动力有改进农业生产工具、更新耕作技术和重视农业灌溉,封建统治者的重视是重要因素,但不符合“直接动力”的限定,故选C项,排除A、B、D三项。

4解析:选B 依据材料可知,汉代冶铁遗址面积广阔,体现了冶铁业规模宏大,故B项正确;其他三项材料均未体现,排除。

5解析:选B 依据材料中信息可知,公元前2世纪,随着对外扩张的进行,奴隶制经济发展,罗马古老的家庭经济的根基发生了动摇。大量奴隶涌入家庭生活中,奴隶主阶级从繁重的体力劳动中摆脱出来,靠剥削奴隶生活,故B项正确。

6解析:选C “19世纪晚期”,即第二次工业革命时期,中产阶级不再希望妇女外出工作,表明工业革命进一步发展,导致了一批妇女外出工作,从而与原有家庭角色发生了冲突,侧面反映出家庭内部发生了分化,故C项符合题意。

7解析:选C 材料“水力纺纱机……改西方原家庭手工业生产形式以及一大群从事手工业的工人简单聚集起来的生产形式,为工厂雇佣式的大机器集体分工合作的模式”反映了阿克莱特的发明导致新的生产组织形式——工厂的确立,故C项正确;材料并未涉及机械的推广和使用,故A项错误;水力纺纱机并不能使工业生产摆脱地域限制,故B项错误;材料也没有反映水力纺纱机促进了科学教育事业发展,故D项错误。

8解析:选C 据材料图片并结合所学知识可知,城市工厂林立,体现了规模大,故①正确;图片反映了工厂排烟严重,说明环境污染严重,故②正确;工厂采用机器生产,故劳动生产效率高,故③④正确。

9解析:选D “近代”是从生产方式的角度来说的。古代是以手工劳动为主,近代则是采用大机器生产,故选D项;A项是从投资主体上说的,B项是从生产目的上说的,C项是从分布地区上说的,均排除。

10解析:选C 依据材料“19世纪中叶……成为工业经济特有的生产方式”可知,工业革命后,工厂制度成为新的生产组织形式,故C项正确。A项错误,机器制造业机械化的实现标志着工业革命的基本完成;B项错误,材料反映的是生产组织形式的转变,没有体现出动力方面的变革,两者的影响无法进行比较;D项错误,“特有”强调的是生产组织形式的独特性,促进工业革命发展的因素很多,无法体现“特有”。

11解析:选D 材料反映出工业革命对人们生活方式的影响,与政治地位和社会阶层的分化无关,故A、B两项错误;人们的工作强度的加强是人们生活方式改变的原因,不是材料的主旨,故C项错误;材料中工业革命“使工作和休闲形成强烈的反差”,进而推动理性休闲运动的兴起,改变了人们的生活方式,故D项正确。

12解析:选B 材料主要涉及德国经济利用信息技术来发展工业生产,没有涉及全球经济的复苏问题,故A项错误;通过材料可以看出,信息技术革命,在德国“工业4.0”进程中发挥关键性作用,故B项正确;材料强调了工业生产过程中信息技术所起到的连接作用,未涉及挖掘经济潜能的特征,故C项错误;德国已经构建起完整的工业体系,且材料未涉及,故D项错误。

13解析:第(1)问第一小问,通过材料一“他们只能是奴隶,而且人数还不是很少”并结合所学知识可知,商周时期主要采用奴隶进行集体耕作;通过材料二“器用便利,则用力少而得作多”并结合所学知识可知,汉代实行以家庭为单位的个体小农经济生产。第二小问,通过材料一“继续使用石、骨、蚌、木等掘地工具和收割工具,但同时也使用了青铜臿和青铜镈(铲)”可以得出,农业上生产工具得到了不断改进;通过材料一“四百多把有使用痕迹的石镰刀比较集中地堆放着”可以得出,生产规模大。第(2)问第一小问,通过材料二“铁农具种类很多,有铁犁铧、铁锄、铁正、铁面、铁镰等”可以得出铁犁牛耕技术推广;通过材料二“赵过发明了‘代田法’”可以得出耕作技术提高;通过材料二“汉初,每市亩田地可约产粟或麦六斗九升。武帝时,每市亩地约产粟或麦一石一斗五升”可以得出单位面积产量提高。第二小问,可以从小农经济发展、封建统治的巩固等角度回答。

答案:(1)不同:商周时期主要由奴隶在井田进行集体耕种,汉代以家庭为单位的个体小农生产劳作为主。

特点:生产工具改进;生产规模扩大。

(2)进步:铁犁牛耕推广;耕作技术改进;单位面积产量提高。

意义:促进了精耕细作农业的发展;有利于稳定小农经济;有利于巩固封建统治。

14解析:第(1)问,根据材料“向着更智能、更绿色、更健康的方向发展”得出其特色。第(2)问,根据所学可知,在第三次工业革命之前,就已经有航海技术,故第三次工业革命的开始领域之一应是航天领域;随着科学技术的不断进步,全球化的不断发展,发达国家与发展中国家的差距在不断拉大,而不是缩小。

答案:(1)特色:更智能(人工智能);更绿色(绿色环保);更健康;大数据;在前三次工业革命基础上产生等。

(2)航海技术改为航天技术。缩小了改为扩大了。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第二单元 单元质量检测

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.《管子·海王篇》中说,大致与吴王夫差开凿邗沟相当的时期,齐国耕者必有“一耒(古代播种工具),一耜(翻土工具),一铫(除草工具)”。该文献印证( )

A.耒耜是春秋时期主要的农具

B.春秋时期是农业发展转型期

C.齐国农业耕作工具相对齐全

D.铁制农具已在齐国推广开来

2.下图是我国古代某一生产工具的插图,有关该图工具表述正确的是( )

A.农业播种技术的革新

B.用于农业灌溉

C.促进汉代粮食产量增加

D.被称为“水排”

3.中国古代推动精耕细作技术发展的直接动力不包括( )

A.改进农业生产工具 B.更新耕作技术

C.封建统治者的重视 D.重视农业灌溉

4.1965年,考古学家在河南荥阳发现汉代冶铁遗址,该遗址南北长400米,东西宽300米,总面积达12万平方米。同时期的冶铁遗址,1万平方米以上即已足称可观。据此可推知,汉代( )

A.冶铁业采用炒钢技术 B.冶铁业规模宏大

C.私人冶铁业遭到禁止 D.河南是冶铁中心

5.古罗马早期,封闭保守的个体家庭经济占据主导地位。公元前2世纪以后,广阔的大庄园改变了古罗马的家庭经济,大量奴隶涌入家庭生活中,这些庄园采取一种新型的赢利的农业模式。导致这种变化的主要原因是( )

A.国家政策保护奴隶主的利益

B.对外扩张中奴隶制经济的发展

C.公民法加强了产权保护

D.农业耕作技术取得巨大进步

6.19世纪晚期,中产阶级的社会不再希望妇女外出工作,相反鼓励妇女献身于传统的事业,如养育子女、管理家庭,以及保留传统家庭的价值观。由此可知( )

A.工业革命对家庭的影响不大

B.中产阶级家庭妇女的地位很低

C.工业革命使家庭发生了分化

D.无产阶级家庭妇女的地位很高

7.阿克莱特,出身贫穷,原是理发师,改进发明了新型的水力纺纱机,1771年,他与人合伙在英国的曼彻斯特创办机器纺纱厂,改西方原家庭手工业生产形式以及一大群从事手工业的工人简单聚集起来的生产形式,为工厂雇佣式的大机器集体分工合作的模式,被称为“英国现代工厂制度的奠基人”“近代工厂之父”。可见阿克莱特的发明( )

A.推动了机械的推广和使用

B.使工业生产摆脱地域限制

C.推动新的生产组织形式确立

D.促进了科学教育事业发展

8.瓦特蒸汽机问世后的城市工厂林立,从下图中你能感受到当时工厂( )

①规模大 ②环境污染严重 ③劳动生产效率高

④使用机器生产

A.①③④ B.①②③

C.①②③④ D.②③④

9.从生产力的角度看,中国近代资本主义企业之“近代”的含义( )

A.由商人和资本家出资兴办

B.以追求利润为主要目标

C.企业主要分布在东南沿海

D.大机器生产

10.某学者指出,18世纪晚期工厂制度出现了,到19世纪中叶,英国所有棉布都已经在工厂里生产,工厂制度代替了分包制和原工业的工场,成为工业经济特有的生产方式。对“特有”的理解中,正确的是( )

A.标志着工业革命的完成

B.产生了比蒸汽机更大的影响

C.全新的生产组织形式

D.促进了工业革命深入发展

11.史料记载:“明确限定的工作时间,较大的劳动强度,都使工作和休闲形成强烈的反差……中产阶级在政治和经济中的地位越来越明显,他们反对各种野蛮或血腥的娱乐方式,试图取消容易引起骚乱的传统节日庆典……19世纪初的欧洲,兴起一场理性休闲运动。”这主要反映了工业革命( )

A.改变了人们的政治地位

B.引起了社会阶层的分化

C.加重了人们的工作强度

D.改变了人们的生活方式

12.德国政府希望利用“工业4.0”的巨大潜力来夯实其制造业的基石,如果零件本身能够与生产设备进行交互,或者如果零件在需要修理时能够自我完成修理,当人、机器和工业生产过程能够实现智能联网时,就实现了“工业4.0”。这表明德国经济的变革( )

A.兼顾到全球经济的全面复苏

B.突出了信息革命的效用

C.致力于挖掘德国经济的潜能

D.构建起完整的工业体系

二、非选择题(共24分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 夏代的二里头文化时期,生产工具大都是石、骨、蚌器。自商代前期至东周早期,虽然继续使用石、骨、蚌、木等掘地工具和收割工具,但同时也使用了青铜臿和青铜镈(铲)。在安阳殷墟宫殿遗址区内属于王室贵族的一个窖藏圆穴里,曾经发现四百多把有使用痕迹的石镰刀比较集中地堆放着。这些镰刀应该是由王室贵族分发给劳动者使用的。劳动者连这种简陋工具都不曾掌握,可见他们只能是奴隶,而且人数还不是很少。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 《盐铁论水旱》中说:“铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。用不具,则田畴荒,谷不殖。”当时铁农具种类很多,有铁犁铧、铁锄、铁正、铁面、铁镰等。武帝时,搜粟都尉赵过发明了“代田法”。所谓“代田法”,就是将每亩田分成六份——三垄(垄台)三甽(垄沟),每年垄甽互换位置以休养地力。成帝时,农学家氾胜之又总结出一种“区种法”,把土地划分成若干区,根据土地的肥瘠,决定区的大小和施肥的多少。汉初,每市亩田地可约产粟或麦六斗九升。武帝时,每市亩地约产粟或麦一石一斗五升。

——摘编自《中国古代经济简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出商周时期与汉代的农业主要经营方式的不同,并概括商周时期农业生产发展的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与商周时期相比,汉代农业生产的进步之处及意义。(6分)

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 前三次工业革命使得人类发展进入了空前繁荣的时代。2015年,世界经济论坛主席克劳斯·施瓦布在其《第四次工业革命》的文章中指出,人类正在迎来第四次工业革命,这场革命在第三次工业革命的基础之上展开,向着更智能、更绿色、更健康的方向发展。

材料二 第三次科技革命主要在原子能、航海技术、电子技术、生物工程等领域展开,与前两次工业革命相比,最突出的是技术革命群体化、科技社会化和发展进程高速化。第三次科技革命缩小了国家之间的经济差距;调整了国际经济格局;大批新型产业兴起,人类的衣、食、住、行、用等日常生活得到改善。

(1)根据材料一,概括“第四次工业革命”的特色。(8分)

(2)结合所学知识,更正材料二中的两处错误。(4分)

参考答案

解析:选C 题干未列出耒耜与其他农业工具的比较,故A项错误;春秋时期,铁农具、牛耕出现,这是此时农业发展转型的标志,题干中未提及,故B项错误;由题干中耕者必有播种工具、翻土工具、除草工具,可以看出齐国农业生产工具相对齐全,故C项正确;题干中未提及铁制农具,故D项错误。

1解析:选C 题干未列出耒耜与其他农业工具的比较,故A项错误;春秋时期,铁农具、牛耕出现,这是此时农业发展转型的标志,题干中未提及,故B项错误;由题干中耕者必有播种工具、翻土工具、除草工具,可以看出齐国农业生产工具相对齐全,故C项正确;题干中未提及铁制农具,故D项错误。

2解析:选B 由图片可知,图中工具是筒车,是一种农业灌溉工具,故B项正确;筒车是灌溉工具,不是播种工具,故A项错误;筒车是唐代创制的,不是汉代,故C项错误;图片是筒车,故D项错误。

3解析:选C 精耕细作是中国古代农业的生产模式,在一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和技术,进行细致的土地耕作,最大限度提高单位面积产量,直接动力有改进农业生产工具、更新耕作技术和重视农业灌溉,封建统治者的重视是重要因素,但不符合“直接动力”的限定,故选C项,排除A、B、D三项。

4解析:选B 依据材料可知,汉代冶铁遗址面积广阔,体现了冶铁业规模宏大,故B项正确;其他三项材料均未体现,排除。

5解析:选B 依据材料中信息可知,公元前2世纪,随着对外扩张的进行,奴隶制经济发展,罗马古老的家庭经济的根基发生了动摇。大量奴隶涌入家庭生活中,奴隶主阶级从繁重的体力劳动中摆脱出来,靠剥削奴隶生活,故B项正确。

6解析:选C “19世纪晚期”,即第二次工业革命时期,中产阶级不再希望妇女外出工作,表明工业革命进一步发展,导致了一批妇女外出工作,从而与原有家庭角色发生了冲突,侧面反映出家庭内部发生了分化,故C项符合题意。

7解析:选C 材料“水力纺纱机……改西方原家庭手工业生产形式以及一大群从事手工业的工人简单聚集起来的生产形式,为工厂雇佣式的大机器集体分工合作的模式”反映了阿克莱特的发明导致新的生产组织形式——工厂的确立,故C项正确;材料并未涉及机械的推广和使用,故A项错误;水力纺纱机并不能使工业生产摆脱地域限制,故B项错误;材料也没有反映水力纺纱机促进了科学教育事业发展,故D项错误。

8解析:选C 据材料图片并结合所学知识可知,城市工厂林立,体现了规模大,故①正确;图片反映了工厂排烟严重,说明环境污染严重,故②正确;工厂采用机器生产,故劳动生产效率高,故③④正确。

9解析:选D “近代”是从生产方式的角度来说的。古代是以手工劳动为主,近代则是采用大机器生产,故选D项;A项是从投资主体上说的,B项是从生产目的上说的,C项是从分布地区上说的,均排除。

10解析:选C 依据材料“19世纪中叶……成为工业经济特有的生产方式”可知,工业革命后,工厂制度成为新的生产组织形式,故C项正确。A项错误,机器制造业机械化的实现标志着工业革命的基本完成;B项错误,材料反映的是生产组织形式的转变,没有体现出动力方面的变革,两者的影响无法进行比较;D项错误,“特有”强调的是生产组织形式的独特性,促进工业革命发展的因素很多,无法体现“特有”。

11解析:选D 材料反映出工业革命对人们生活方式的影响,与政治地位和社会阶层的分化无关,故A、B两项错误;人们的工作强度的加强是人们生活方式改变的原因,不是材料的主旨,故C项错误;材料中工业革命“使工作和休闲形成强烈的反差”,进而推动理性休闲运动的兴起,改变了人们的生活方式,故D项正确。

12解析:选B 材料主要涉及德国经济利用信息技术来发展工业生产,没有涉及全球经济的复苏问题,故A项错误;通过材料可以看出,信息技术革命,在德国“工业4.0”进程中发挥关键性作用,故B项正确;材料强调了工业生产过程中信息技术所起到的连接作用,未涉及挖掘经济潜能的特征,故C项错误;德国已经构建起完整的工业体系,且材料未涉及,故D项错误。

13解析:第(1)问第一小问,通过材料一“他们只能是奴隶,而且人数还不是很少”并结合所学知识可知,商周时期主要采用奴隶进行集体耕作;通过材料二“器用便利,则用力少而得作多”并结合所学知识可知,汉代实行以家庭为单位的个体小农经济生产。第二小问,通过材料一“继续使用石、骨、蚌、木等掘地工具和收割工具,但同时也使用了青铜臿和青铜镈(铲)”可以得出,农业上生产工具得到了不断改进;通过材料一“四百多把有使用痕迹的石镰刀比较集中地堆放着”可以得出,生产规模大。第(2)问第一小问,通过材料二“铁农具种类很多,有铁犁铧、铁锄、铁正、铁面、铁镰等”可以得出铁犁牛耕技术推广;通过材料二“赵过发明了‘代田法’”可以得出耕作技术提高;通过材料二“汉初,每市亩田地可约产粟或麦六斗九升。武帝时,每市亩地约产粟或麦一石一斗五升”可以得出单位面积产量提高。第二小问,可以从小农经济发展、封建统治的巩固等角度回答。

答案:(1)不同:商周时期主要由奴隶在井田进行集体耕种,汉代以家庭为单位的个体小农生产劳作为主。

特点:生产工具改进;生产规模扩大。

(2)进步:铁犁牛耕推广;耕作技术改进;单位面积产量提高。

意义:促进了精耕细作农业的发展;有利于稳定小农经济;有利于巩固封建统治。

14解析:第(1)问,根据材料“向着更智能、更绿色、更健康的方向发展”得出其特色。第(2)问,根据所学可知,在第三次工业革命之前,就已经有航海技术,故第三次工业革命的开始领域之一应是航天领域;随着科学技术的不断进步,全球化的不断发展,发达国家与发展中国家的差距在不断拉大,而不是缩小。

答案:(1)特色:更智能(人工智能);更绿色(绿色环保);更健康;大数据;在前三次工业革命基础上产生等。

(2)航海技术改为航天技术。缩小了改为扩大了。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化