第4课 中古时期的亚洲 课件(35张ppt)-2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第4课 中古时期的亚洲 课件(35张ppt)-2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 25.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-22 19:59:52 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

课程标准:通过了解中古时期亚洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,认识这一时期世界各文明地区(亚洲)的多元面貌。

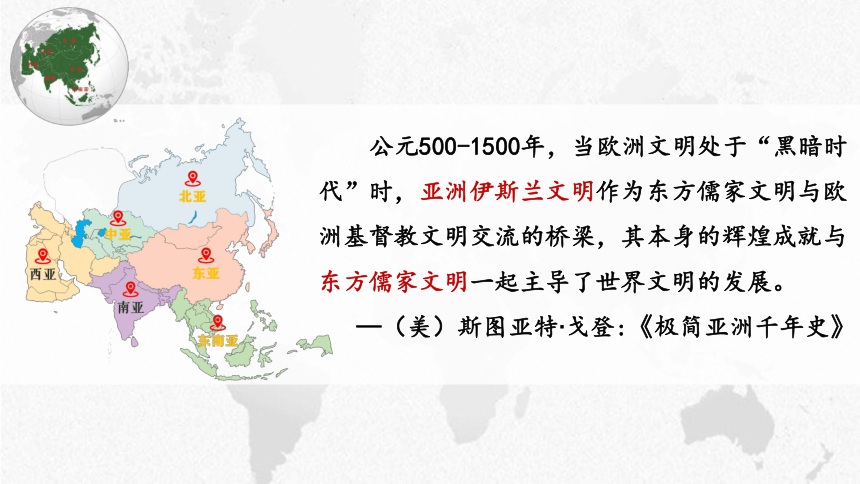

公元500-1500年,当欧洲文明处于“黑暗时代”时,亚洲伊斯兰文明作为东方儒家文明与欧洲基督教文明交流的桥梁,其本身的辉煌成就与东方儒家文明一起主导了世界文明的发展。

—(美)斯图亚特 戈登:《极简亚洲千年史》

亚洲全称是亚细亚洲,意思是“太阳升起的地方”,是世界七是七大洲当中面积最大的大洲世界面积最大、人口最多的一个洲。

亚洲的总面积达4457万平方千米,约占世界陆地总面积的30%,如此之大的面积,注定亚洲各地区的国家和人们由于所处的地理环境不同,存在着很大的差异性,而区域内有具有很强的相似性。亚洲一般可以划分为六大地理区域,包括东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚和北亚。

中世纪铁幕的另一边,亚洲是那时的世界中心,亚洲就是那时的整个世界。

一、阿拉伯帝国——东西文明的使者

二、奥斯曼帝国——政教合一的西亚大帝国

三、中古印度、日本和朝鲜——南亚和东亚

目录

CONTENTS

文明传承·文化冲突·相互借鉴·多元并存

阿拉伯半岛:

多沙少水三洲五海之地,商业受阻;

多神信仰部落混战渴望统一

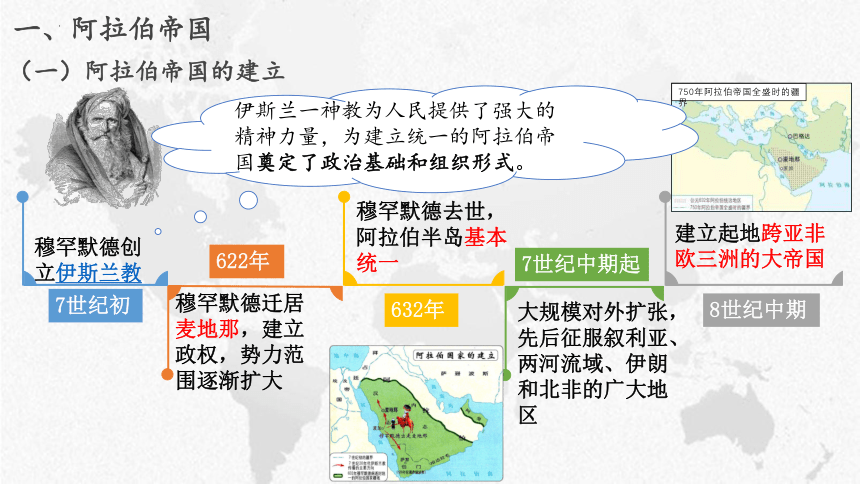

(一)阿拉伯帝国的建立

穆罕默德创立伊斯兰教

7世纪初

穆罕默德去世,阿拉伯半岛基本统一

632年

建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

8世纪中期

穆罕默德迁居麦地那,建立政权,势力范围逐渐扩大

622年

大规模对外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

7世纪中期起

750年阿拉伯帝国全盛时的疆界

一、阿拉伯帝国

伊斯兰一神教为人民提供了强大的精神力量,为建立统一的阿拉伯帝国奠定了政治基础和组织形式。

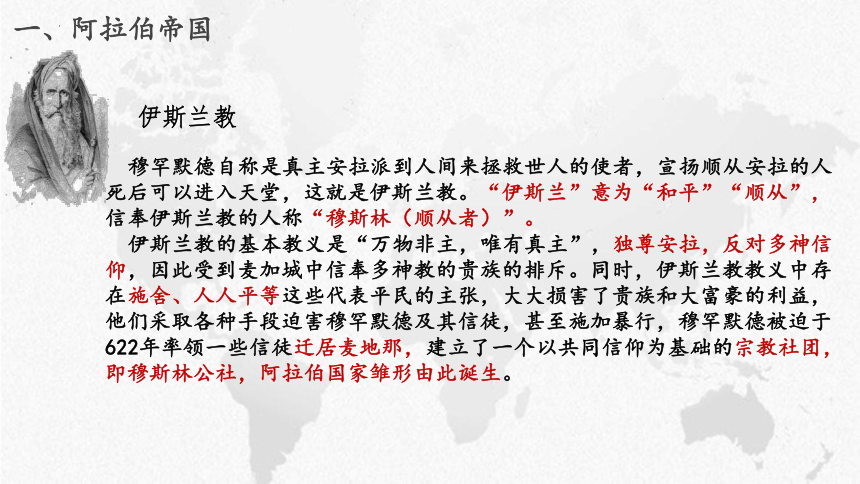

伊斯兰教

穆罕默德自称是真主安拉派到人间来拯救世人的使者,宣扬顺从安拉的人死后可以进入天堂,这就是伊斯兰教。“伊斯兰”意为“和平”“顺从”,信奉伊斯兰教的人称“穆斯林(顺从者)”。

伊斯兰教的基本教义是“万物非主,唯有真主”,独尊安拉,反对多神信仰,因此受到麦加城中信奉多神教的贵族的排斥。同时,伊斯兰教教义中存在施舍、人人平等这些代表平民的主张,大大损害了贵族和大富豪的利益,他们采取各种手段迫害穆罕默德及其信徒,甚至施加暴行,穆罕默德被迫于622年率领一些信徒迁居麦地那,建立了一个以共同信仰为基础的宗教社团,即穆斯林公社,阿拉伯国家雏形由此诞生。

一、阿拉伯帝国

阿拉伯帝国的对外扩张是建立在政教合一、商业文明、游牧文化的综合基础上,扩张势头比汉帝国、罗马帝国更加猛烈,在默罕默德以真主名义统一阿拉伯半岛后,为满足统治者的权力欲求及对商路和土地的需求,阿拉伯帝国掀起了长达一百多年的以宗教为名的扩张运动,建立了一个继波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国、拜占庭帝国之后又一个地跨亚非欧的大帝国,国土面积达1340万平方公里。在这一过程中,政教合一的体制产生了极大地向外冲击力。在当时等级制盛行的历史条件下,伊斯兰教的平等主张还是比较进步和受到下层人民欢迎的,真主和古兰经使阿拉伯人无所畏惧,士兵作战勇敢,不怕死亡。在以宗教为名的扩张战争中,战斗热情明显强于周边的民族。

根据材料说明阿拉伯帝国兴起和建立的有利条件

①政治基础:7世纪,默罕默德基本统一阿拉伯半岛;实行政教合一的体制

②经济因素:北方土地肥沃的新月地区文明的吸引

③宗教信仰:伊斯兰教的兴起和发展,提供精神力量和组织形式

④军事因素:阿拉伯军队在保持自身优势的同时,学习外国先进技术和引进先进武器,提高军队战斗力

⑤群众基础:下层人民的支持

⑥外部形势:周边王朝外强中干,日落西山

一、阿拉伯帝国

一、阿拉伯帝国

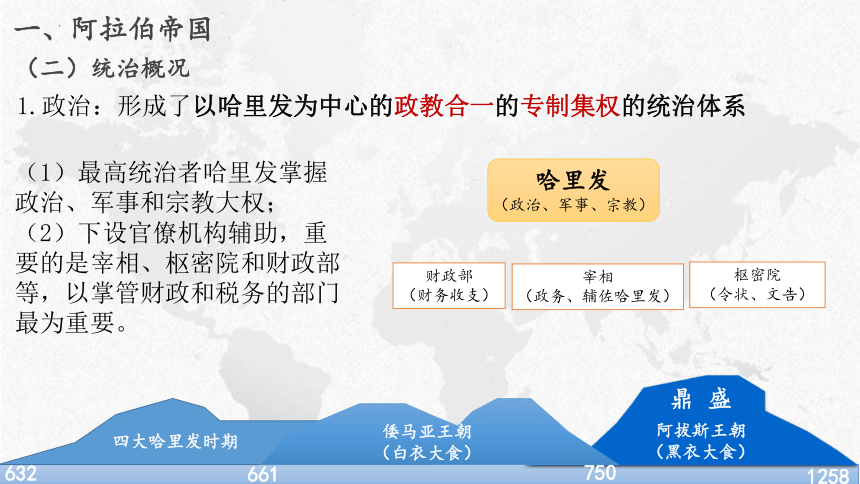

632

661

1258

750

四大哈里发时期

倭马亚王朝

(白衣大食)

阿拔斯王朝

(黑衣大食)

鼎 盛

(二)统治概况

1.政治:形成了以哈里发为中心的政教合一的专制集权的统治体系

(1)最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权;

(2)下设官僚机构辅助,重要的是宰相、枢密院和财政部等,以掌管财政和税务的部门最为重要。

哈里发

(政治、军事、宗教)

财政部

(财务收支)

枢密院

(令状、文告)

宰相

(政务、辅佐哈里发)

一、阿拉伯帝国

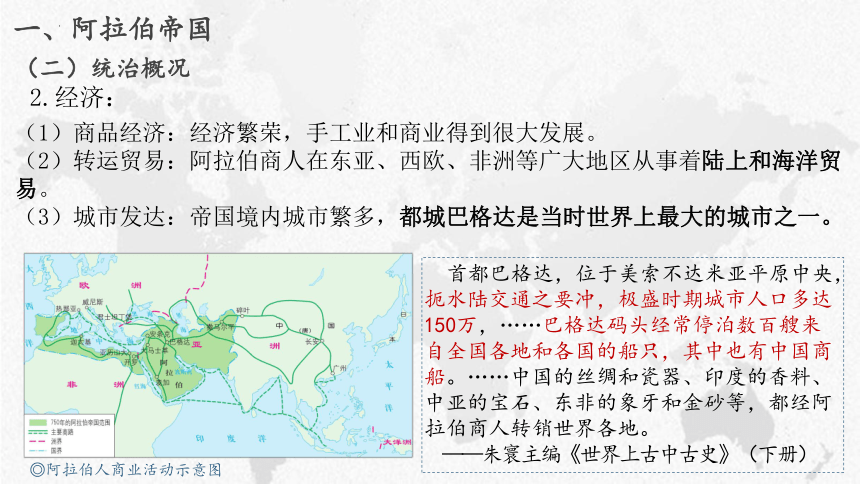

(二)统治概况

(1)商品经济:经济繁荣,手工业和商业得到很大发展。

(2)转运贸易:阿拉伯商人在东亚、西欧、非洲等广大地区从事着陆上和海洋贸易。

(3)城市发达:帝国境内城市繁多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

◎阿拉伯人商业活动示意图

首都巴格达,位于美索不达米亚平原中央,扼水陆交通之要冲,极盛时期城市人口多达150万,……巴格达码头经常停泊数百艘来自全国各地和各国的船只,其中也有中国商船。……中国的丝绸和瓷器、印度的香料、中亚的宝石、东非的象牙和金砂等,都经阿拉伯商人转销世界各地。

——朱寰主编《世界上古中古史》(下册)

2.经济:

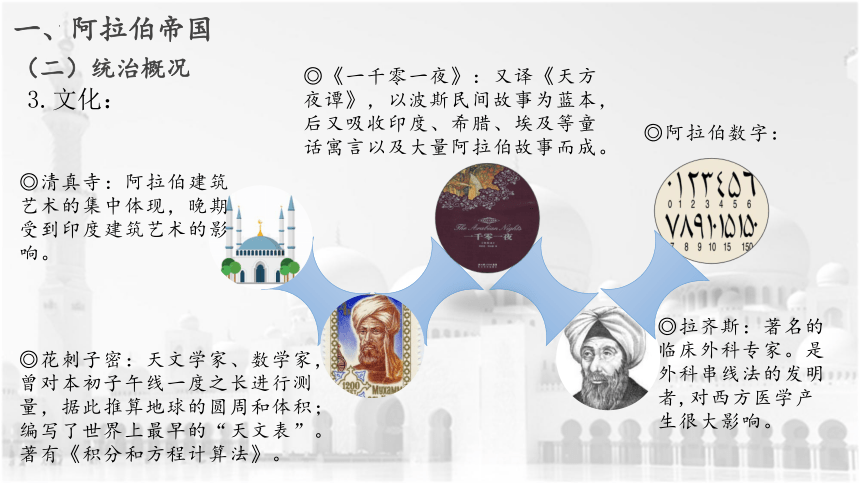

◎拉齐斯:著名的临床外科专家。是外科串线法的发明者,对西方医学产生很大影响。

◎《一千零一夜》:又译《天方夜谭》,以波斯民间故事为蓝本,后又吸收印度、希腊、埃及等童话寓言以及大量阿拉伯故事而成。

◎花刺子密:天文学家、数学家,曾对本初子午线一度之长进行测量,据此推算地球的圆周和体积;编写了世界上最早的“天文表”。著有《积分和方程计算法》。

◎清真寺:阿拉伯建筑艺术的集中体现,晚期受到印度建筑艺术的影响。

一、阿拉伯帝国

3.文化:

(二)统治概况

◎阿拉伯数字:

一、阿拉伯帝国

3.文化:

(二)统治概况

(1)吸收与融合:阿拉伯人融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。

(2)交流与传播:阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁。中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

(3)特点:开放性、包容性、多元性

(4)影响:

A.保存和传播欧洲古典文化,为文化复兴奠定基础;

B.东西方文化交流的桥梁和使者,促进文化交流;

C.融合东西方文化创造出了独具特色、丰富多彩的阿拉伯伊斯兰文化。

830年,哈里发在巴格达设立“智慧宫”,集科学院、图书馆、翻译馆于一体。为延揽翻译人才,哈里发以黄金支付稿酬,其重量与译著重量相等

一、阿拉伯帝国

(二)统治概况

阿拉伯帝国领域内的美索不达米亚、波斯、印度、叙利亚和埃及等地,都是古代东西方文化荟萃的地区。帝国政治的相对稳定,交通发达,经济繁荣,为阿拉伯—伊斯兰文化的形成与发展提供了有利环境……帝国的统治者日益认识到科学文化的重要性。因此,阿拉伯帝国历代统治者都比较关心发展科学文化事业。到阿拔斯王朝时期……他们不分宗教畛域,不拘泥意识形态的差异,不惜重金延聘人才,尊重和奖掖各界学者。8世纪中叶,中国的造纸术和罗盘针传入阿拉伯帝国,对阿拉伯—伊斯兰文化的发展与繁荣,起了积极的促进作用。

——吴于廑 齐世荣《世界史·古代史(下卷)》

思考点:阿拉伯帝国文化繁荣的原因?

地处亚非欧交界,地理位置优越

国家统一,政局相对稳定

工商业发达,经济繁荣

统治者重视知识、人才

兼收并蓄,融合东西方优秀文化

奥斯曼土耳其帝国(1299年 -1922年)

波斯帝国(前550~前330 )

亚历山大帝国(前334年-前323年)

罗马帝国(前27年—395年)

拜占庭帝国/东罗马帝国(395年—1453年)

阿拉伯帝国(632年—1258年)

世界历史上曾经地跨亚、非、欧三洲的大帝国

13世纪

14世纪中期

1453年

16世纪后期

帝国兴起

奥斯曼土耳其人本是西突厥人的一支,最初生活在中亚地区,11世纪由于蒙古西征迁移到小亚细亚。

奥斯曼土耳其人在两河流域发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。

帝国发展

跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区,首领自称“苏丹”,建立国家机构和常备军。

继续发展

攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改为伊斯坦布尔,定为帝国首都

帝国极盛

先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

二、奥斯曼帝国的兴起

1453年5月29日,奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世率军攻入君士坦丁堡,拜占庭末代皇帝君士坦丁十一世在混战中被杀,君士坦丁堡经过53天的激战后失陷,标志着延续1000多年的拜占庭帝国彻底灭亡。

(一)帝国兴起

二、奥斯曼帝国的兴起

◎奥斯曼帝国极盛时期疆域图

(二)统治概况

1.政治:苏丹专制,政教合一

(2)阶层:宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

(1)元首:最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。

阿拉伯政治体制的继承者

苏丹指一个在伊斯兰教历史上一个类似总督的官职,它是阿拉伯语中的一个尊称,最初是阿拉伯语中的抽象名词“力量”、“治权”、“裁决权”,后来变为权力、统治。最后,它变为伊斯兰国家世俗君主的称号,被这种苏丹统治的地方号称苏丹国。

(1)15-16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心;

(2)帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

很明显,商货经过这些黑海的大门是否完全自由,不仅决定着十分广泛的贸易,而且决定着欧洲和亚洲之间的基本联系命运,从而也决定着在这个广大地区恢复文明的基本手段的命运。

——《马克思恩格斯全集》第9卷

大哥,让过不?

你猜?

二、奥斯曼帝国的兴起

(二)统治概况

2.经济:

东西方商路的阻断者

二、奥斯曼帝国的兴起

(二)统治概况

3.影响:

奥斯曼土耳其帝国,作为横跨欧亚非并且穿越中古近代世界史的一支重要力量,在蒙古西征之后在中亚崛起乃至最终吞并了东罗马帝国的新兴势力,对于世界史产生了十分重要的影响。

思考:奥斯曼帝国对世界历史的影响有哪些

(1)军事扩张:奥斯曼帝国大规模的对外扩张,给被侵略国家人民带来了灾难

(2)海外贸易:东西方贸易受到影响,促使西欧国家致力于寻找通往东方的新航路。

(3)地区局势:征服巴尔干半岛和东南欧部分地区,导致该地区民族关系极为复杂,国

际关系紧张,为一战爆发埋下伏笔。

(4)文化传播:使伊斯兰教及其文化得到更大范围的传播和发展,促进了世界文化的多

样性和丰富性。

二、奥斯曼帝国的兴起

【课堂探究】根据所学知识,比较阿拉伯帝国和奥斯曼帝国的异同

比较项 内容

相同点 地理位置

宗教信仰

思想文化

对外政策

帝国疆域

国家性质

对外征服

不同点 阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

都是发端于西亚的亚洲国家

都是伊斯兰国家,以战争为主要途径传播宗教

多元化

都实施对外扩张政策

均为地跨亚、非、洲三大洲的大帝国

均为军事封建国家

征服地区多为地中海国家

伊斯兰教对周边地区产生重大影响,具有推动东西方文化交流的重要历史作用

使亚非欧地区的社会日趋不稳定,并且控制了亚欧商路,中断了亚欧在文化、经贸上的陆上交流

三、南亚和东亚的国家

(一)南亚次大陆:中古印度

(1)兴起:4世纪初,兴起于恒河中游,几乎征服了北印度。

(2)统治:政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

◎笈多王朝疆域图

◎超日王(380-415)

笈多帝国的第三代君主

1.笈多帝国

4世纪中叶笈多王朝在北印崛起,319年在旃陀罗笈多的统治下,笈多王朝致力于在行中游地区扩张,先后征服不少地方,最终建立了统一的大帝国,笈多王朝是印度人自己建立的一个空前繁盛的王朝,它是印度教文化的全盛期,也可以说是中世纪印度文明的全盛期。

三、南亚和东亚的国家

(一)南亚次大陆:中古印度

1.笈多帝国

(3)宗教:由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级的支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

印度教的基本教义与婆罗门教类同,主要经典有《吠陀》《奥义书》《往世书》《摩诃婆罗多》《摩罗衍那》等。印度教恪守等级森严的种姓制度,同时吸收佛教的“轮回”“业报”的教义,鼓吹人生有轮回,善恶有因果。印度教的主神是相互关联而各具一相的“三相神”,即婆罗摩、毗湿奴和湿婆三大主神。(如图从左至右)

◎三大主神

婆罗摩(大梵天):创造之神,是宇宙和天地万物(包括神、人)的创造者,被称为始祖。

毗湿奴(遍入天):赐福于人类的保护神。

湿婆(大自在天):苦行神和舞蹈之神。

三、南亚和东亚的国家

(一)南亚次大陆:中古印度

2.德里苏丹国

(1)兴起:11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教。

(2)统治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

◎德里苏丹国疆域示意图

雅利安人

波斯人

亚历山大

孔雀帝国

贵霜帝国

笈多王朝

德里苏丹国

莫卧儿帝国

殖民时期

三、南亚和东亚的国家

(一)南亚次大陆:中古印度

1.孔雀王朝(前324-前185年,第一个基本统一的古印度奴隶制王朝)

2.贵霜帝国(55-425年,大月氏人入侵)

3.笈多帝国(320-540年,中世纪统一印度的第一个封建王朝)

4.拉其普特时期(7世纪中叶-12世纪末穆斯林征服北印度)

5.德里苏丹国(1206-1526年突厥人入侵)

6.莫卧儿帝国(1526-1857年蒙古入侵)

7.英属印度(1858-1947年)

8.“印巴分治”(1947至今)

中古印度的发展简史

德川幕府建立,实行锁国政策

17世纪

镰仓幕府建立,进入幕府政治时期

12世纪末

中央集权体制瓦解,形成庄园,豢养武士

10世纪

出现严重社会危机

6-7世纪

中国人民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展

秦汉之际

◎日本疆域简图

646年“大化改新”

经过约半个世纪的改革,日本模仿隋唐律令制度建立了中央集权国家

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

1.大化改新

背景 6~7世纪,日本出现严重社会危机;唐文化的影响

开始 646年孝德天皇颁布《改新之诏》进行改革,因年号为“大化”,故史称大化改新。

内容 政治 建立中央集权的天皇制封建国家,废除贵族世袭制,以才选官

经济 把很多贵族土地收归国有,部民转为国家公民;国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税

文化 在中央设太学,地方设国学

外交 向中国唐朝政治经济体制学习, 成立古代中央集权国家

影响 大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志,推动了日本中央集权制度的形成,给日本历史上带来了巨大的变革。

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

日本平城京与唐长安城

建筑

部分假名与汉字

遣唐使船队

唐代服饰与日本服饰

唐代斗茶与日本茶道

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

(1)背景:

A.庄园经济形成:10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

B.武士集团形成:贵族及庄园领主豢养武士,武士集团的重要性日益增强。

2.幕府统治

(2)形成:12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,日本进入幕府政治时期。

日本统治阶层示意图

武士道精神:名,忠,勇,义,礼,诚,克,仁。武上道精神是武士的道德规范和行为准则。绝对服从主君,重言诺,轻生命,勇于战斗,曾被日本军国主义宣传利用。

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

2.幕府统治

(4)结束:德川幕府——日本最后一个幕府

面对世界格局,意图以锁国政策加强统治,抵御外来影响,严重阻碍日本发展。1867年,德川幕府的德川庆喜还政于天皇,幕府政治结束。

17世纪初,德川幕府采取锁国政策,使日本退缩到几乎完全与世隔离的境地中。锁国政策规定,所有传教士必须离开日本,其信徒必须放弃他们的宗教信仰。……另外,锁国政策禁止日本国民出国,违者处以死刑。这样,日本开始了两个多世纪的闭关自守。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(3)特点:

A.以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权;

B.幕府从朝廷获得镇压叛乱、征收赋税等权利;

C.将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣;

D.将军赋予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

三、南亚和东亚的国家

7世纪末

新罗

10世纪初

高丽

14世纪末

朝鲜

16世纪末

共抗侵略

4世纪

政权并立

高句丽、百济、新罗三个政权并立

新罗统一朝鲜半岛,效仿中国制度;

新罗人王建建立高丽王朝,效仿唐制

高丽大将李成桂自立为王,改国号朝鲜

日本丰臣秀吉派军侵略朝鲜,朝鲜请求中国支援,历经7年中朝军民取得胜利

李成桂与景福宫

方面 表现

政治 仿效唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划分为十道

选官 引入科举考试选拔官员

经济 推行土地国有

文化 传播中国的儒家经典和辞章之学

(三)东亚:中古朝鲜

政教合一的西亚 多种宗教的南亚 中央集权的东亚

特点 东西方文明的使者 多宗教并存 融汇中华千年文化因子

政治 的专制统治 政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态 君主中央集权体制

经济 农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达 农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达 农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛

文化 多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献 多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展 以 为中心,相互影响、相互借鉴

课程总结

政教合一

中国儒学文化

课堂总结

中古时期的亚洲

阿拉伯帝国

南亚与东亚的国家

奥斯曼帝国的兴起

阿拉伯帝国的建立

阿拉伯帝国的鼎盛时期:政治领域、经济领域

阿拉伯帝国的文化

东西方文化交流的桥梁

吸收被征服地区文化

奥斯曼帝国的建立

奥斯曼帝国的统治:政治领域、经济领域

中古时期的印度

(南亚次大陆)

中古时期的日本

中古时期的朝鲜

笈多帝国

得里苏丹国:建立、统治

笈多帝国的统治

印度教的兴起

大化改新

幕府时代的到来

背景:庄园经济、武士集团

形成:12世纪末,镰仓幕府的建立

结束:德川幕府——日本最后一个幕府

西亚

南亚

东亚

政教合一

多种宗教

中央集权

1.中世纪的西方文化,比起同时代的阿拉伯、印度和中国都要落后,古代希腊罗马的文化遗产在那里几乎灭尽,赖有阿拉伯文版本将其保存,并在中世纪的后期译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲。阿拉伯文化的西传,促进了文艺复兴运动的到来。这表明阿拉伯文化( )

A.决定了西方思想解放运动的发展

B.直接促成了欧洲近代社会的转型

C.在保存和传播西方文化上影响深远

D.在沟通东西方文化发挥了重要作用

2.从存续时间看,最后一个地跨亚、欧、非三大洲的军事封建大帝国是( )

A.拜占庭帝国 B.西罗马帝国

C.奥斯曼帝国 D.阿拉伯帝国

课堂练习

3.武士是日本以武艺为专业的社会阶层,日本封建社会平安时代中期以后统治阶级的忠实仆从。武士集团形成的原因是( )

A.中央集权进一步加强 B.庄园的形成与壮大

C.幕府政治开始 D.西方殖民者入侵日本

4.高丽成宗时代(981年-997年),某大臣主张:“华夏之制,不可不遵,然四方习俗,各随土性。其礼乐诗书之教、君臣父子之道,宜法中华;其余车马衣服制度,可因土风,不必苟同。”这反映了该官员( )

A.主张全盘吸收中国文化 B.承认本国处于藩属地位

C.注意保持主体的选择性 D.主张习俗遵循自身传统

课程标准:通过了解中古时期亚洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,认识这一时期世界各文明地区(亚洲)的多元面貌。

公元500-1500年,当欧洲文明处于“黑暗时代”时,亚洲伊斯兰文明作为东方儒家文明与欧洲基督教文明交流的桥梁,其本身的辉煌成就与东方儒家文明一起主导了世界文明的发展。

—(美)斯图亚特 戈登:《极简亚洲千年史》

亚洲全称是亚细亚洲,意思是“太阳升起的地方”,是世界七是七大洲当中面积最大的大洲世界面积最大、人口最多的一个洲。

亚洲的总面积达4457万平方千米,约占世界陆地总面积的30%,如此之大的面积,注定亚洲各地区的国家和人们由于所处的地理环境不同,存在着很大的差异性,而区域内有具有很强的相似性。亚洲一般可以划分为六大地理区域,包括东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚和北亚。

中世纪铁幕的另一边,亚洲是那时的世界中心,亚洲就是那时的整个世界。

一、阿拉伯帝国——东西文明的使者

二、奥斯曼帝国——政教合一的西亚大帝国

三、中古印度、日本和朝鲜——南亚和东亚

目录

CONTENTS

文明传承·文化冲突·相互借鉴·多元并存

阿拉伯半岛:

多沙少水三洲五海之地,商业受阻;

多神信仰部落混战渴望统一

(一)阿拉伯帝国的建立

穆罕默德创立伊斯兰教

7世纪初

穆罕默德去世,阿拉伯半岛基本统一

632年

建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

8世纪中期

穆罕默德迁居麦地那,建立政权,势力范围逐渐扩大

622年

大规模对外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

7世纪中期起

750年阿拉伯帝国全盛时的疆界

一、阿拉伯帝国

伊斯兰一神教为人民提供了强大的精神力量,为建立统一的阿拉伯帝国奠定了政治基础和组织形式。

伊斯兰教

穆罕默德自称是真主安拉派到人间来拯救世人的使者,宣扬顺从安拉的人死后可以进入天堂,这就是伊斯兰教。“伊斯兰”意为“和平”“顺从”,信奉伊斯兰教的人称“穆斯林(顺从者)”。

伊斯兰教的基本教义是“万物非主,唯有真主”,独尊安拉,反对多神信仰,因此受到麦加城中信奉多神教的贵族的排斥。同时,伊斯兰教教义中存在施舍、人人平等这些代表平民的主张,大大损害了贵族和大富豪的利益,他们采取各种手段迫害穆罕默德及其信徒,甚至施加暴行,穆罕默德被迫于622年率领一些信徒迁居麦地那,建立了一个以共同信仰为基础的宗教社团,即穆斯林公社,阿拉伯国家雏形由此诞生。

一、阿拉伯帝国

阿拉伯帝国的对外扩张是建立在政教合一、商业文明、游牧文化的综合基础上,扩张势头比汉帝国、罗马帝国更加猛烈,在默罕默德以真主名义统一阿拉伯半岛后,为满足统治者的权力欲求及对商路和土地的需求,阿拉伯帝国掀起了长达一百多年的以宗教为名的扩张运动,建立了一个继波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国、拜占庭帝国之后又一个地跨亚非欧的大帝国,国土面积达1340万平方公里。在这一过程中,政教合一的体制产生了极大地向外冲击力。在当时等级制盛行的历史条件下,伊斯兰教的平等主张还是比较进步和受到下层人民欢迎的,真主和古兰经使阿拉伯人无所畏惧,士兵作战勇敢,不怕死亡。在以宗教为名的扩张战争中,战斗热情明显强于周边的民族。

根据材料说明阿拉伯帝国兴起和建立的有利条件

①政治基础:7世纪,默罕默德基本统一阿拉伯半岛;实行政教合一的体制

②经济因素:北方土地肥沃的新月地区文明的吸引

③宗教信仰:伊斯兰教的兴起和发展,提供精神力量和组织形式

④军事因素:阿拉伯军队在保持自身优势的同时,学习外国先进技术和引进先进武器,提高军队战斗力

⑤群众基础:下层人民的支持

⑥外部形势:周边王朝外强中干,日落西山

一、阿拉伯帝国

一、阿拉伯帝国

632

661

1258

750

四大哈里发时期

倭马亚王朝

(白衣大食)

阿拔斯王朝

(黑衣大食)

鼎 盛

(二)统治概况

1.政治:形成了以哈里发为中心的政教合一的专制集权的统治体系

(1)最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权;

(2)下设官僚机构辅助,重要的是宰相、枢密院和财政部等,以掌管财政和税务的部门最为重要。

哈里发

(政治、军事、宗教)

财政部

(财务收支)

枢密院

(令状、文告)

宰相

(政务、辅佐哈里发)

一、阿拉伯帝国

(二)统治概况

(1)商品经济:经济繁荣,手工业和商业得到很大发展。

(2)转运贸易:阿拉伯商人在东亚、西欧、非洲等广大地区从事着陆上和海洋贸易。

(3)城市发达:帝国境内城市繁多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

◎阿拉伯人商业活动示意图

首都巴格达,位于美索不达米亚平原中央,扼水陆交通之要冲,极盛时期城市人口多达150万,……巴格达码头经常停泊数百艘来自全国各地和各国的船只,其中也有中国商船。……中国的丝绸和瓷器、印度的香料、中亚的宝石、东非的象牙和金砂等,都经阿拉伯商人转销世界各地。

——朱寰主编《世界上古中古史》(下册)

2.经济:

◎拉齐斯:著名的临床外科专家。是外科串线法的发明者,对西方医学产生很大影响。

◎《一千零一夜》:又译《天方夜谭》,以波斯民间故事为蓝本,后又吸收印度、希腊、埃及等童话寓言以及大量阿拉伯故事而成。

◎花刺子密:天文学家、数学家,曾对本初子午线一度之长进行测量,据此推算地球的圆周和体积;编写了世界上最早的“天文表”。著有《积分和方程计算法》。

◎清真寺:阿拉伯建筑艺术的集中体现,晚期受到印度建筑艺术的影响。

一、阿拉伯帝国

3.文化:

(二)统治概况

◎阿拉伯数字:

一、阿拉伯帝国

3.文化:

(二)统治概况

(1)吸收与融合:阿拉伯人融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。

(2)交流与传播:阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁。中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

(3)特点:开放性、包容性、多元性

(4)影响:

A.保存和传播欧洲古典文化,为文化复兴奠定基础;

B.东西方文化交流的桥梁和使者,促进文化交流;

C.融合东西方文化创造出了独具特色、丰富多彩的阿拉伯伊斯兰文化。

830年,哈里发在巴格达设立“智慧宫”,集科学院、图书馆、翻译馆于一体。为延揽翻译人才,哈里发以黄金支付稿酬,其重量与译著重量相等

一、阿拉伯帝国

(二)统治概况

阿拉伯帝国领域内的美索不达米亚、波斯、印度、叙利亚和埃及等地,都是古代东西方文化荟萃的地区。帝国政治的相对稳定,交通发达,经济繁荣,为阿拉伯—伊斯兰文化的形成与发展提供了有利环境……帝国的统治者日益认识到科学文化的重要性。因此,阿拉伯帝国历代统治者都比较关心发展科学文化事业。到阿拔斯王朝时期……他们不分宗教畛域,不拘泥意识形态的差异,不惜重金延聘人才,尊重和奖掖各界学者。8世纪中叶,中国的造纸术和罗盘针传入阿拉伯帝国,对阿拉伯—伊斯兰文化的发展与繁荣,起了积极的促进作用。

——吴于廑 齐世荣《世界史·古代史(下卷)》

思考点:阿拉伯帝国文化繁荣的原因?

地处亚非欧交界,地理位置优越

国家统一,政局相对稳定

工商业发达,经济繁荣

统治者重视知识、人才

兼收并蓄,融合东西方优秀文化

奥斯曼土耳其帝国(1299年 -1922年)

波斯帝国(前550~前330 )

亚历山大帝国(前334年-前323年)

罗马帝国(前27年—395年)

拜占庭帝国/东罗马帝国(395年—1453年)

阿拉伯帝国(632年—1258年)

世界历史上曾经地跨亚、非、欧三洲的大帝国

13世纪

14世纪中期

1453年

16世纪后期

帝国兴起

奥斯曼土耳其人本是西突厥人的一支,最初生活在中亚地区,11世纪由于蒙古西征迁移到小亚细亚。

奥斯曼土耳其人在两河流域发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。

帝国发展

跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区,首领自称“苏丹”,建立国家机构和常备军。

继续发展

攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改为伊斯坦布尔,定为帝国首都

帝国极盛

先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

二、奥斯曼帝国的兴起

1453年5月29日,奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世率军攻入君士坦丁堡,拜占庭末代皇帝君士坦丁十一世在混战中被杀,君士坦丁堡经过53天的激战后失陷,标志着延续1000多年的拜占庭帝国彻底灭亡。

(一)帝国兴起

二、奥斯曼帝国的兴起

◎奥斯曼帝国极盛时期疆域图

(二)统治概况

1.政治:苏丹专制,政教合一

(2)阶层:宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

(1)元首:最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。

阿拉伯政治体制的继承者

苏丹指一个在伊斯兰教历史上一个类似总督的官职,它是阿拉伯语中的一个尊称,最初是阿拉伯语中的抽象名词“力量”、“治权”、“裁决权”,后来变为权力、统治。最后,它变为伊斯兰国家世俗君主的称号,被这种苏丹统治的地方号称苏丹国。

(1)15-16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心;

(2)帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

很明显,商货经过这些黑海的大门是否完全自由,不仅决定着十分广泛的贸易,而且决定着欧洲和亚洲之间的基本联系命运,从而也决定着在这个广大地区恢复文明的基本手段的命运。

——《马克思恩格斯全集》第9卷

大哥,让过不?

你猜?

二、奥斯曼帝国的兴起

(二)统治概况

2.经济:

东西方商路的阻断者

二、奥斯曼帝国的兴起

(二)统治概况

3.影响:

奥斯曼土耳其帝国,作为横跨欧亚非并且穿越中古近代世界史的一支重要力量,在蒙古西征之后在中亚崛起乃至最终吞并了东罗马帝国的新兴势力,对于世界史产生了十分重要的影响。

思考:奥斯曼帝国对世界历史的影响有哪些

(1)军事扩张:奥斯曼帝国大规模的对外扩张,给被侵略国家人民带来了灾难

(2)海外贸易:东西方贸易受到影响,促使西欧国家致力于寻找通往东方的新航路。

(3)地区局势:征服巴尔干半岛和东南欧部分地区,导致该地区民族关系极为复杂,国

际关系紧张,为一战爆发埋下伏笔。

(4)文化传播:使伊斯兰教及其文化得到更大范围的传播和发展,促进了世界文化的多

样性和丰富性。

二、奥斯曼帝国的兴起

【课堂探究】根据所学知识,比较阿拉伯帝国和奥斯曼帝国的异同

比较项 内容

相同点 地理位置

宗教信仰

思想文化

对外政策

帝国疆域

国家性质

对外征服

不同点 阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

都是发端于西亚的亚洲国家

都是伊斯兰国家,以战争为主要途径传播宗教

多元化

都实施对外扩张政策

均为地跨亚、非、洲三大洲的大帝国

均为军事封建国家

征服地区多为地中海国家

伊斯兰教对周边地区产生重大影响,具有推动东西方文化交流的重要历史作用

使亚非欧地区的社会日趋不稳定,并且控制了亚欧商路,中断了亚欧在文化、经贸上的陆上交流

三、南亚和东亚的国家

(一)南亚次大陆:中古印度

(1)兴起:4世纪初,兴起于恒河中游,几乎征服了北印度。

(2)统治:政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

◎笈多王朝疆域图

◎超日王(380-415)

笈多帝国的第三代君主

1.笈多帝国

4世纪中叶笈多王朝在北印崛起,319年在旃陀罗笈多的统治下,笈多王朝致力于在行中游地区扩张,先后征服不少地方,最终建立了统一的大帝国,笈多王朝是印度人自己建立的一个空前繁盛的王朝,它是印度教文化的全盛期,也可以说是中世纪印度文明的全盛期。

三、南亚和东亚的国家

(一)南亚次大陆:中古印度

1.笈多帝国

(3)宗教:由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级的支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

印度教的基本教义与婆罗门教类同,主要经典有《吠陀》《奥义书》《往世书》《摩诃婆罗多》《摩罗衍那》等。印度教恪守等级森严的种姓制度,同时吸收佛教的“轮回”“业报”的教义,鼓吹人生有轮回,善恶有因果。印度教的主神是相互关联而各具一相的“三相神”,即婆罗摩、毗湿奴和湿婆三大主神。(如图从左至右)

◎三大主神

婆罗摩(大梵天):创造之神,是宇宙和天地万物(包括神、人)的创造者,被称为始祖。

毗湿奴(遍入天):赐福于人类的保护神。

湿婆(大自在天):苦行神和舞蹈之神。

三、南亚和东亚的国家

(一)南亚次大陆:中古印度

2.德里苏丹国

(1)兴起:11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教。

(2)统治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

◎德里苏丹国疆域示意图

雅利安人

波斯人

亚历山大

孔雀帝国

贵霜帝国

笈多王朝

德里苏丹国

莫卧儿帝国

殖民时期

三、南亚和东亚的国家

(一)南亚次大陆:中古印度

1.孔雀王朝(前324-前185年,第一个基本统一的古印度奴隶制王朝)

2.贵霜帝国(55-425年,大月氏人入侵)

3.笈多帝国(320-540年,中世纪统一印度的第一个封建王朝)

4.拉其普特时期(7世纪中叶-12世纪末穆斯林征服北印度)

5.德里苏丹国(1206-1526年突厥人入侵)

6.莫卧儿帝国(1526-1857年蒙古入侵)

7.英属印度(1858-1947年)

8.“印巴分治”(1947至今)

中古印度的发展简史

德川幕府建立,实行锁国政策

17世纪

镰仓幕府建立,进入幕府政治时期

12世纪末

中央集权体制瓦解,形成庄园,豢养武士

10世纪

出现严重社会危机

6-7世纪

中国人民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展

秦汉之际

◎日本疆域简图

646年“大化改新”

经过约半个世纪的改革,日本模仿隋唐律令制度建立了中央集权国家

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

1.大化改新

背景 6~7世纪,日本出现严重社会危机;唐文化的影响

开始 646年孝德天皇颁布《改新之诏》进行改革,因年号为“大化”,故史称大化改新。

内容 政治 建立中央集权的天皇制封建国家,废除贵族世袭制,以才选官

经济 把很多贵族土地收归国有,部民转为国家公民;国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税

文化 在中央设太学,地方设国学

外交 向中国唐朝政治经济体制学习, 成立古代中央集权国家

影响 大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志,推动了日本中央集权制度的形成,给日本历史上带来了巨大的变革。

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

日本平城京与唐长安城

建筑

部分假名与汉字

遣唐使船队

唐代服饰与日本服饰

唐代斗茶与日本茶道

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

(1)背景:

A.庄园经济形成:10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

B.武士集团形成:贵族及庄园领主豢养武士,武士集团的重要性日益增强。

2.幕府统治

(2)形成:12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,日本进入幕府政治时期。

日本统治阶层示意图

武士道精神:名,忠,勇,义,礼,诚,克,仁。武上道精神是武士的道德规范和行为准则。绝对服从主君,重言诺,轻生命,勇于战斗,曾被日本军国主义宣传利用。

三、南亚和东亚的国家

(二)东亚:中古日本

2.幕府统治

(4)结束:德川幕府——日本最后一个幕府

面对世界格局,意图以锁国政策加强统治,抵御外来影响,严重阻碍日本发展。1867年,德川幕府的德川庆喜还政于天皇,幕府政治结束。

17世纪初,德川幕府采取锁国政策,使日本退缩到几乎完全与世隔离的境地中。锁国政策规定,所有传教士必须离开日本,其信徒必须放弃他们的宗教信仰。……另外,锁国政策禁止日本国民出国,违者处以死刑。这样,日本开始了两个多世纪的闭关自守。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(3)特点:

A.以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权;

B.幕府从朝廷获得镇压叛乱、征收赋税等权利;

C.将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣;

D.将军赋予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

三、南亚和东亚的国家

7世纪末

新罗

10世纪初

高丽

14世纪末

朝鲜

16世纪末

共抗侵略

4世纪

政权并立

高句丽、百济、新罗三个政权并立

新罗统一朝鲜半岛,效仿中国制度;

新罗人王建建立高丽王朝,效仿唐制

高丽大将李成桂自立为王,改国号朝鲜

日本丰臣秀吉派军侵略朝鲜,朝鲜请求中国支援,历经7年中朝军民取得胜利

李成桂与景福宫

方面 表现

政治 仿效唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划分为十道

选官 引入科举考试选拔官员

经济 推行土地国有

文化 传播中国的儒家经典和辞章之学

(三)东亚:中古朝鲜

政教合一的西亚 多种宗教的南亚 中央集权的东亚

特点 东西方文明的使者 多宗教并存 融汇中华千年文化因子

政治 的专制统治 政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态 君主中央集权体制

经济 农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达 农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达 农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛

文化 多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献 多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展 以 为中心,相互影响、相互借鉴

课程总结

政教合一

中国儒学文化

课堂总结

中古时期的亚洲

阿拉伯帝国

南亚与东亚的国家

奥斯曼帝国的兴起

阿拉伯帝国的建立

阿拉伯帝国的鼎盛时期:政治领域、经济领域

阿拉伯帝国的文化

东西方文化交流的桥梁

吸收被征服地区文化

奥斯曼帝国的建立

奥斯曼帝国的统治:政治领域、经济领域

中古时期的印度

(南亚次大陆)

中古时期的日本

中古时期的朝鲜

笈多帝国

得里苏丹国:建立、统治

笈多帝国的统治

印度教的兴起

大化改新

幕府时代的到来

背景:庄园经济、武士集团

形成:12世纪末,镰仓幕府的建立

结束:德川幕府——日本最后一个幕府

西亚

南亚

东亚

政教合一

多种宗教

中央集权

1.中世纪的西方文化,比起同时代的阿拉伯、印度和中国都要落后,古代希腊罗马的文化遗产在那里几乎灭尽,赖有阿拉伯文版本将其保存,并在中世纪的后期译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲。阿拉伯文化的西传,促进了文艺复兴运动的到来。这表明阿拉伯文化( )

A.决定了西方思想解放运动的发展

B.直接促成了欧洲近代社会的转型

C.在保存和传播西方文化上影响深远

D.在沟通东西方文化发挥了重要作用

2.从存续时间看,最后一个地跨亚、欧、非三大洲的军事封建大帝国是( )

A.拜占庭帝国 B.西罗马帝国

C.奥斯曼帝国 D.阿拉伯帝国

课堂练习

3.武士是日本以武艺为专业的社会阶层,日本封建社会平安时代中期以后统治阶级的忠实仆从。武士集团形成的原因是( )

A.中央集权进一步加强 B.庄园的形成与壮大

C.幕府政治开始 D.西方殖民者入侵日本

4.高丽成宗时代(981年-997年),某大臣主张:“华夏之制,不可不遵,然四方习俗,各随土性。其礼乐诗书之教、君臣父子之道,宜法中华;其余车马衣服制度,可因土风,不必苟同。”这反映了该官员( )

A.主张全盘吸收中国文化 B.承认本国处于藩属地位

C.注意保持主体的选择性 D.主张习俗遵循自身传统

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体