北师大版一年数学下册回收废品表格式学案

文档属性

| 名称 | 北师大版一年数学下册回收废品表格式学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-22 09:36:40 | ||

图片预览

文档简介

课题 北师大版一年数学下册回收废品学案

知识点 1、已知一个数比已知数少几,求这个数的计算方法。求比已知数少几的数,用减法计算,少几就用已知数减几。 2、已知一个数比已知数多几,求这个数的计算方法。求比已知数多几的数,用加法计算,多几就用已知数加几。

学习目标 1.结合情境图进行环保教育。 2.结合比多少的实际问题,进一步体会加减法的意义。 3.在解决问题的过程中,能正确列式并进行计算。

重点 建立实际情境与加减法意义的联系。

突破思路 从学生已有的知识经验出发,让学生参与教学活动,获得活动体验,并且通过自主探究、合作交流,将实际问题抽象成数学模型,并对此进行解释和应用。

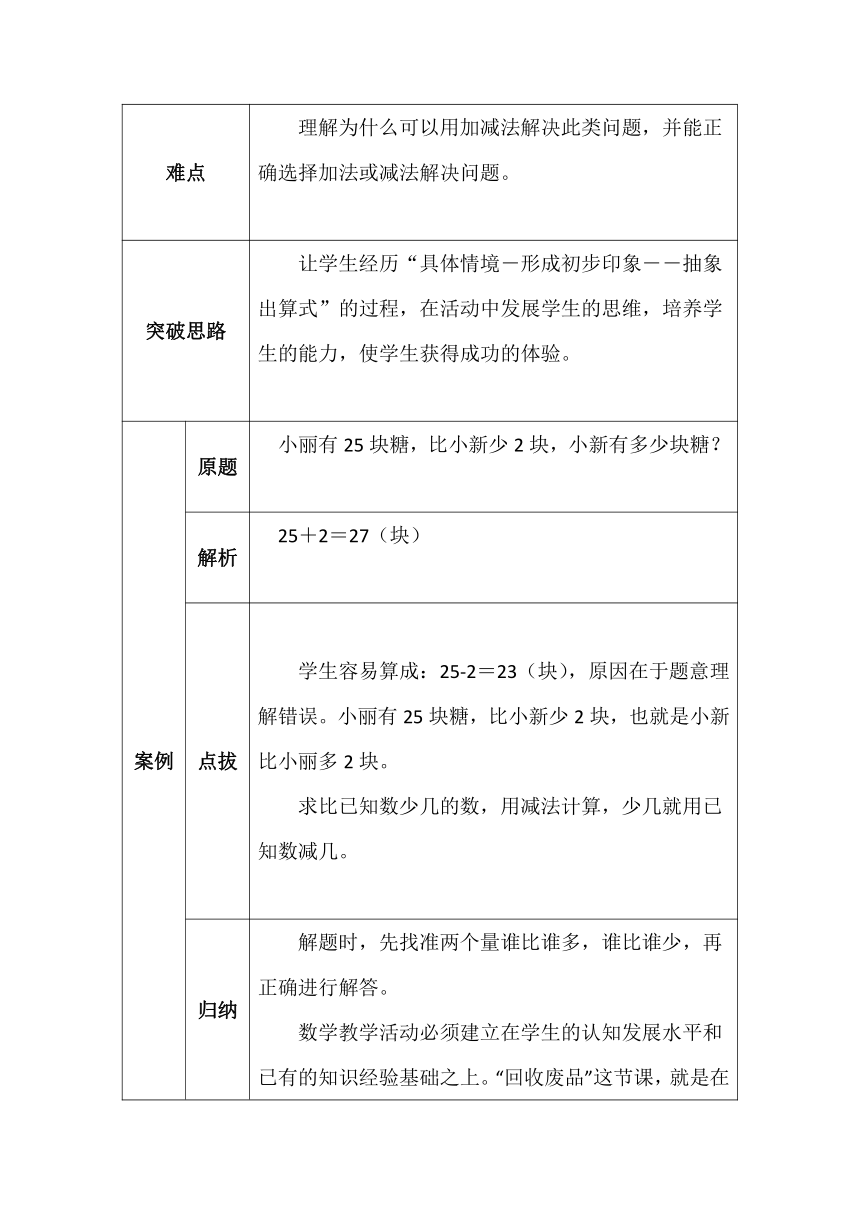

难点 理解为什么可以用加减法解决此类问题,并能正确选择加法或减法解决问题。

突破思路 让学生经历“具体情境-形成初步印象--抽象出算式”的过程,在活动中发展学生的思维,培养学生的能力,使学生获得成功的体验。

案例 原题 小丽有25块糖,比小新少2块,小新有多少块糖?

解析 25+2=27(块)

点拔 学生容易算成:25-2=23(块),原因在于题意理解错误。小丽有25块糖,比小新少2块,也就是小新比小丽多2块。 求比已知数少几的数,用减法计算,少几就用已知数减几。

归纳 解题时,先找准两个量谁比谁多,谁比谁少,再正确进行解答。 数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上。“回收废品”这节课,就是在学生学习了100以内不进位、不退位的加减法的基础上进行教学的。教材通过“三位同学收集塑料瓶”这一生活情境,为学生呈现了生活中比较常见的一个问题-比多少。学生通过观察,发现信息、表达信息,进而根据信息提出问题,产生解决问题的需要。实际上,这类问题都可以运用加减法来解决,关键是如何在学生大脑中建立问题意识及实际情境与加减法意义的联系。在解决比多少的问题时,教材为学生呈现了摆学具的过程,通过让学生自己动手摆一摆,帮助学生理解为什么可以用加减法解决此类问题,使学生学习的数学更加贴近于实际生活。

答案 教材第60页“练一练”: 略 2.(1)7+5=12 (2)13-7=6 画图略 3.42+6=48(颗) 4.47-12=35(本) 5.76 39 63 18 35 63 38 55

存在问 题摘要 今天学到了什么?又存在哪些待解决的问题? (1). ; (2). ; (3). 。

针对训练 想 一想,填一填。

1、( )比32多7;

2、( )比57少5;

3、比16多20的数是( );

4、比25多11的数是( )。

反思 “新课程”明确指出:数学教学应该从学生的生活经验和已有的知识背景出发,向他们提供充分的从事数学活动和交流的机会。因此,为了突出“回收废品”这一环保主题,教师将例题与学生已有的关于塑料袋的知识经验相结合,既让学生在具体情境中做数学、玩数学、用数学,积极主动地探究数学,又突破了“用加减法解决实际问题”这个难点。

课外资料 数字游戏 8个人一组,教师把0到7的数字卡片分别发到每个组,每组的每个同学胸前都佩带一张数字卡片,听教师的口令做动作,如:每组按从大到小的顺序排队,各队的第7名同学出列,比5小的同学拍7下掌等。

知识点 1、已知一个数比已知数少几,求这个数的计算方法。求比已知数少几的数,用减法计算,少几就用已知数减几。 2、已知一个数比已知数多几,求这个数的计算方法。求比已知数多几的数,用加法计算,多几就用已知数加几。

学习目标 1.结合情境图进行环保教育。 2.结合比多少的实际问题,进一步体会加减法的意义。 3.在解决问题的过程中,能正确列式并进行计算。

重点 建立实际情境与加减法意义的联系。

突破思路 从学生已有的知识经验出发,让学生参与教学活动,获得活动体验,并且通过自主探究、合作交流,将实际问题抽象成数学模型,并对此进行解释和应用。

难点 理解为什么可以用加减法解决此类问题,并能正确选择加法或减法解决问题。

突破思路 让学生经历“具体情境-形成初步印象--抽象出算式”的过程,在活动中发展学生的思维,培养学生的能力,使学生获得成功的体验。

案例 原题 小丽有25块糖,比小新少2块,小新有多少块糖?

解析 25+2=27(块)

点拔 学生容易算成:25-2=23(块),原因在于题意理解错误。小丽有25块糖,比小新少2块,也就是小新比小丽多2块。 求比已知数少几的数,用减法计算,少几就用已知数减几。

归纳 解题时,先找准两个量谁比谁多,谁比谁少,再正确进行解答。 数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上。“回收废品”这节课,就是在学生学习了100以内不进位、不退位的加减法的基础上进行教学的。教材通过“三位同学收集塑料瓶”这一生活情境,为学生呈现了生活中比较常见的一个问题-比多少。学生通过观察,发现信息、表达信息,进而根据信息提出问题,产生解决问题的需要。实际上,这类问题都可以运用加减法来解决,关键是如何在学生大脑中建立问题意识及实际情境与加减法意义的联系。在解决比多少的问题时,教材为学生呈现了摆学具的过程,通过让学生自己动手摆一摆,帮助学生理解为什么可以用加减法解决此类问题,使学生学习的数学更加贴近于实际生活。

答案 教材第60页“练一练”: 略 2.(1)7+5=12 (2)13-7=6 画图略 3.42+6=48(颗) 4.47-12=35(本) 5.76 39 63 18 35 63 38 55

存在问 题摘要 今天学到了什么?又存在哪些待解决的问题? (1). ; (2). ; (3). 。

针对训练 想 一想,填一填。

1、( )比32多7;

2、( )比57少5;

3、比16多20的数是( );

4、比25多11的数是( )。

反思 “新课程”明确指出:数学教学应该从学生的生活经验和已有的知识背景出发,向他们提供充分的从事数学活动和交流的机会。因此,为了突出“回收废品”这一环保主题,教师将例题与学生已有的关于塑料袋的知识经验相结合,既让学生在具体情境中做数学、玩数学、用数学,积极主动地探究数学,又突破了“用加减法解决实际问题”这个难点。

课外资料 数字游戏 8个人一组,教师把0到7的数字卡片分别发到每个组,每组的每个同学胸前都佩带一张数字卡片,听教师的口令做动作,如:每组按从大到小的顺序排队,各队的第7名同学出列,比5小的同学拍7下掌等。