2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册 第二单元6.1《记念刘和珍君》课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册 第二单元6.1《记念刘和珍君》课件(39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-22 12:20:21 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

记念刘和珍君

鲁迅

一个苦难的民族的需要什么样的人

在中国现代文学史上,有一人被誉为“民族魂”。他时刻以深沉的情怀、睿智的目光关注着我们民族的生存状态和精神世界。在他逝世之时,举国哀悼,举世震惊。一友人送对联以示悼念:

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

鲁迅的魅力

清醒的

孤独的

深刻的

悲凉的

力量之声

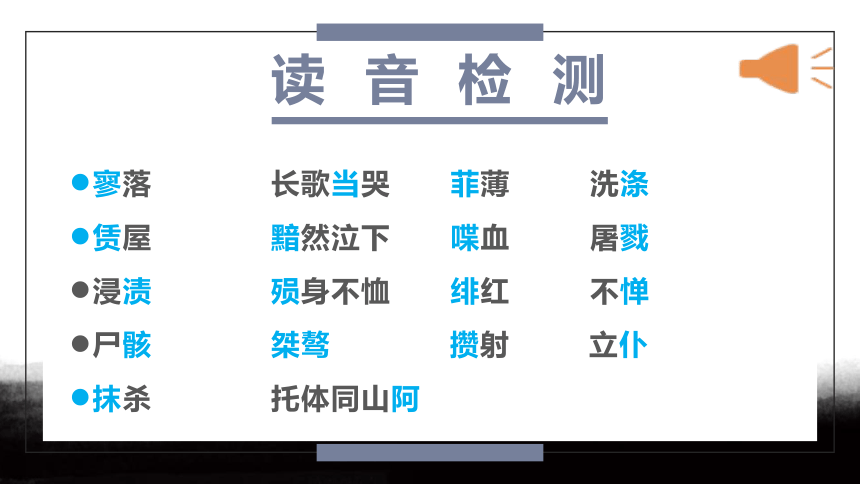

寥落 长歌当哭 菲薄 洗涤

赁屋 黯然泣下 喋血 屠戮

浸渍 殒身不恤 绯红 不惮

尸骸 桀骜 攒射 立仆

抹杀 托体同山阿

读 音 检 测

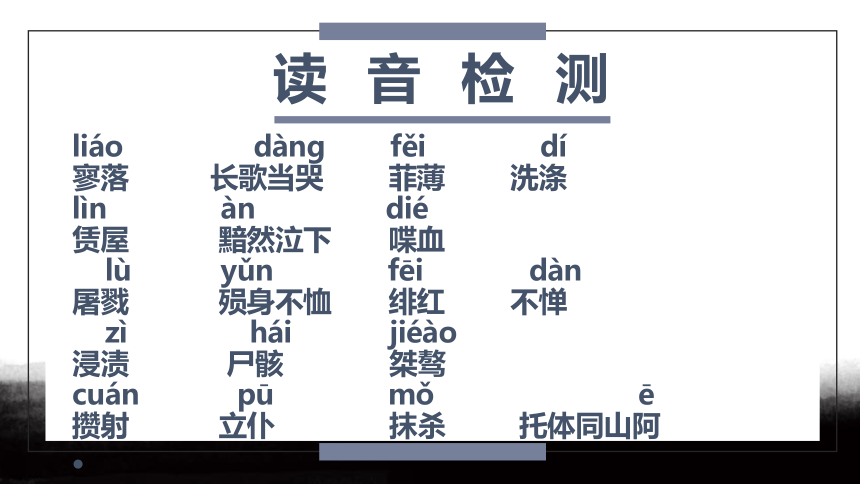

liáo dàng fěi dí

寥落 长歌当哭 菲薄 洗涤

lìn àn dié

赁屋 黯然泣下 喋血

lù yǔn fēi dàn

屠戮 殒身不恤 绯红 不惮

zì hái jiéào

浸渍 尸骸 桀骜

cuán pū mǒ ē

攒射 立仆 抹杀 托体同山阿

读 音 检 测

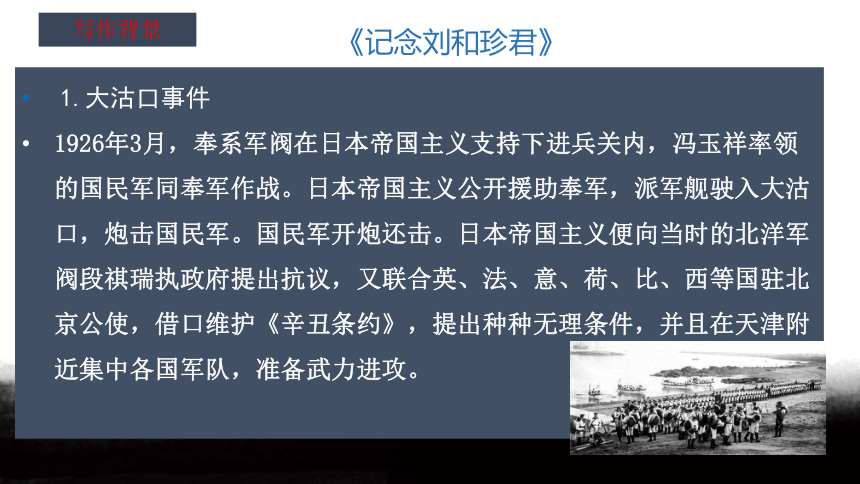

写作背景

1.大沽口事件

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。

《记念刘和珍君》

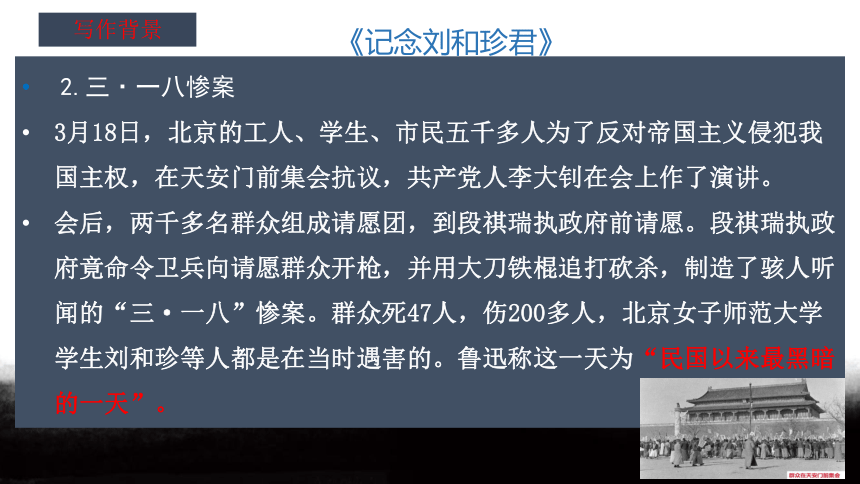

写作背景

2.三·一八惨案

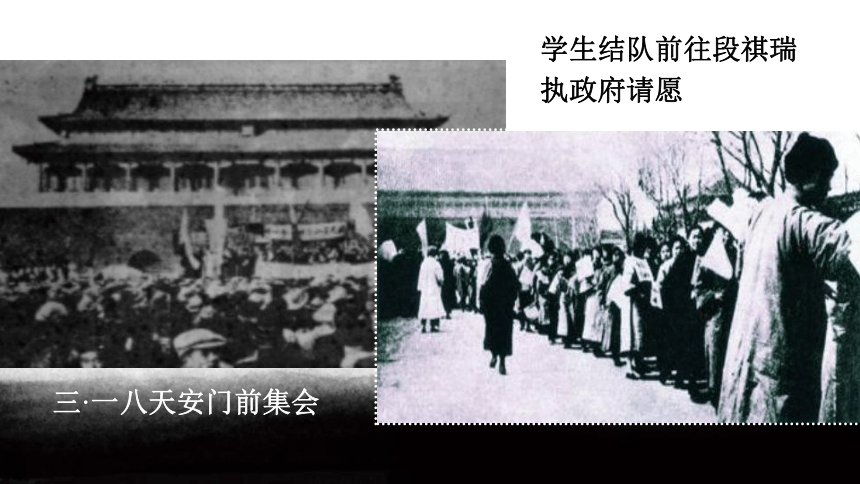

3月18日,北京的工人、学生、市民五千多人为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,共产党人李大钊在会上作了演讲。

会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三·一八”惨案。群众死47人,伤200多人,北京女子师范大学学生刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

《记念刘和珍君》

写作背景

据当时报纸披露,执政府于3月17日夜开会,进行部署,还预备了数十具棺材。段祺瑞还对卫队旅军官说:“你去告诉卫队旅官兵,(杀了人)我不但不惩罚他们,我还要赏他们呢!这一群土匪学生……”

《记念刘和珍君》

三·一八天安门前集会

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

游行群众与段祺瑞政府卫队对峙

三·一八惨案

周作人在惨案发生的次日就写下《死法》《对于大残杀的感想》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

北大代校长蒋梦麟在北大遇难同学公祭大会上致悼词,全场痛哭;

朱自清先生参加了三一八集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

闻一多发表了《文艺与爱国——纪念三月十八》,称赞烈士们的死难“不仅是爱国,而且是伟大的诗”。

当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”

无花的蔷薇

假如这样的青年一杀就完,

要知道屠杀者也决不是胜利者。

中国要和爱国者的灭亡一同灭亡

……

如果中国还不至于灭亡,

则已往的史实示教过我们,

将来的事便要大出于

屠杀者的意料之外。

这不是一件事结束,

是一件事的开头。

墨写的谎言,

决掩不住血写的事实。

血债必须用同物偿还。

拖欠得愈久,

就要付更大的利息!

……

第一章

整体把握明结构

读题设疑,览文自答

(1)刘和珍是谁?

(2)为什么要记念她?

(3)写这篇文章的目的和意义是什么?

3—5节

1—2节

6—7节

第二章

精读赏析探其人

“据说最快乐的日子是学生时代,我可不同意。我相信世界上不会有快乐的日子,学生时代也是够苦恼的。

譬如自从我入校以来,我们北京女师大便常常处在纷扰中,我很怕回忆大学过去的生活。

现在我校比过去安定一些了,我正准备安下心来学习,但据说新任教育部长马君武将策划在教育界制造麻烦,那么象现在这样的平静环境便就不能保持了。

所以,我在大学的社会生活是不宁静的,我的功课也很受影响。我记得有次上英语课,老师问我一些问题,但我一个字也答不出来。我迫切希望我们学校的社会生活能有所改善。”

鉴赏形象

——刘和珍君在1926年3月16 日写的日记

鉴赏形象

合 作 探 究

分组讨论:

文章写了与刘和珍君相关的哪些事情?请找出相关语句并加以概括。

这些事体现了她什么样的形象?

你

始终微笑着的和蔼的刘和珍君

为了中国而死的中国青年

你

在这样的生活艰难中

毅然

预定了《莽原》全年

你

反抗一广有羽翼的校长

你

在教职员陆续隐退时

虑及母校前途

黯然

至于泣下

三月十八日

你

欣然

前往执政府

子弹

从背部入,斜穿心肺

头部 胸部

被猛击两棍

于是死掉了

你

始终微笑着的和蔼的刘和珍君

确是死掉了

有她自己的尸骸为证

刘和珍印象

预定《莽原》

毅然

追求进步,渴望真理

反抗校长

为母校忧

反抗

坚持正义,敢于斗争

微笑

和蔼亲切,善良乐观

黯然

有事业心,有责任感

参加请愿

欣然

自愿参加,爱国热忱

渴求真理与进步,富于斗争精神,远见卓识,温和善良而又有爱国热忱的青年学生。

“为中国而死的中国的青年”

第三章

品味语言悟感情

为什么纪念?

文章第一部分,多次提到“有写一点东西的必要了”是否重复?若不重复,分别代表什么意思?

我也早觉得有写一点东西的必要了。这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

纪念死者,沉痛悼念

我们还在这样的世上活着,我也早觉得有写一点东西的必要了。

激励人们,揭露暴行

忘却的救世主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

警醒庸人,勿忘血债

思考:写作缘起

这里的写作缘起正显示了鲁迅一以贯之的对唤醒民众、疗救其灵魂的使命的自觉承担。

第三处是有必要在人们快遗忘的时候来总结教训意义。

每一处提到说话的必要是什么?

第一处是有必要悼念烈士;

第二处是有必要揭露这一场暴行

理解文中重要词句的含义

“真的猛士”指真正勇敢的革命者。

“惨淡的人生”指反动文派统治下的黑暗现实。

“哀痛者”和“幸福者”分别指看到黑暗现实,哀痛于国家和人民命运的人和敢于正视黑暗现实,为国为民敢于斗争敢于牺牲的人。

这是对烈士的热情讴歌。真正勇猛的革命志士,面对反动统治下的血腥屠杀,毫不回避,奋然而起,前仆后继,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。这是何等的伟大,何等的崇高。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

此句运用反复的手法,突出了“真的猛士”英勇奋进、无所畏惧的特点,同时整齐的节奏感增强了表现力,使人读来印象深刻。

理解文中重要词句的含义

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

“惨象”,指反动派的凶残行为;

“流言”,则比刀枪更加阴险。

“沉默呵,沉默呵!”,沉默的原因是反动统治者下劣凶狠的武力镇压,又用流言统治思想。此句运用反复,强烈地抒发深沉、激越的感情。对反动派的警告和对后继者的呼唤。

“不在……就在……”这一选择复句,表示摆在我们面前有两条路,非此即彼,就看我们的选择。

段祺瑞政府这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐衰亡,以至“默无声息”。可是,横行无忌的杀人者别忘记:沉默到了极点,就將是爆发的时候。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?

全句含义是:请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改 变战斗方法。

本体:人类历史的进步 喻体:煤的形成

付出巨大的代价 需要大量的木材

历史前进一小步 形成一小块煤

比喻

此句运用比喻的修辞手法,把“人类历史的进步”比作“煤的形成”,生动形象地阐明了革命是要付出极大代价的深刻道理。

思考

作者笔下写了几种人?他们对惨案的态度如何?作者对这些人的情感又是怎样的?

第一类:爱国青年

突出的代表是刘和珍,还提到杨德群、张静淑——真正的“猛士” ,依然“奋然前行”

作者:沉痛悼念,表达敬意——颂扬她们的勇毅,称她们的“为中国而死的中国的青年”。

一

第二类:反动势力

包括段其瑞执政府(或称“当局者”)、“几个所谓学者文人”(或称“有恶意的闲人”“流言家”)。——虐杀、污蔑革命烈士,发布“阴险论调”

作者:控诉他们的暴行、痛斥他们无耻下劣。

二

第三类:处在中间状态的所谓“庸人”

(或称“无恶意的闲人”)——微漠、淡漠、麻木

作者:痛心民族的衰亡,渴望并呼唤他们“爆发”。

哀其不幸,怒其不争

第四章

合作探究知写法

生者之思

面对非人间的惨相,鲁迅先生是否也深感绝望、无可奈何?请结合全文,谈谈鲁迅先生是如何看待刘和珍这些人的死亡的?

“卫队既在场内和门外放枪,还觉杀的不痛快,更拦着路邀击 ;其泄忿之道,真是无所不用其极了!区区一条生命,在他们眼里,正和一根草,一堆马粪一般,是满不在乎的!所以有些人虽幸免于枪弹,仍是被木棍,枪柄打伤,大刀砍伤 ;而魏士毅女士竟死于木棍之下,这真是永久的战栗啊!据燕大的人说,魏女士是于逃出门时被一个卫兵从后面用有楞的粗大棍儿兜头一下,打得脑浆迸裂而死!……每道门皆有卫队用枪柄,木棍和大刀向逃出的人猛烈地打击。他的左臂被打好几次,已不能动弹了。我的一位同事的儿子,后脑被打平了,现在已全然失了记忆 ;我猜也是木棍打的。受这种打击而致重伤或死的,报纸上自然有记载 ;致轻伤的就无可稽考,但必不少。所以我想这次受伤的还不止二百人!

—— 朱自清《执政府大屠杀记》”

“记得有一天很冰冷的晚上,到十时,刘女士才独自一人提了一个极大的皮箱来我家里。这是两月前女师大演剧的第二天,是为还借用的衣服来的。因为到各家去分还,所以跑到这里来已经时候很晚而十分疲倦了,但是她还是说“不累”,仍旧笑容的谈到前夜演剧的情况,个人的劬劳,好象全不在心上。我方明白女师大之所以能有奋斗到底的成绩,是因为有这种人材。”

—— 林语堂《悼刘和珍杨德群女士》

我们再来看一看这段文字,你发现这段文字是什么样的特点?“我永不能忘记你红面庞上深深地一双酒靥,也永不能忘记你模糊的血迹,心肺的洞穿!和珍,到底那一个是你,是那微笑的遗影,是那遗影后黑漆的棺材!……她们跟着活泼微笑的你出校,她们迎着血迹模糊的你归来,她们怎能不痛哭战线上倒毙的勇士,她们怎能不痛哭战斗正殷中失去了首领 !……和珍!我不愿意你想起我,我只是万千朋友中一个认识的朋友,然而我永远敬佩你作事的毅力,和任劳任怨的精神,尤其是你那微笑中给与我的热力和温情。”

——石评梅《痛哭和珍》

再现人物的生平和死状,使人如见其人、如临其境,拉近读者与文中人事的距离

揭露敌人的丑恶面目,讽刺世人的冷漠歹毒、愚昧无知,引人深思

叙述

议论

抒情

是作者内心爱憎的自然流露,使文章富有温度和情绪感染力

本 记叙、议论、抒情等表达方式,各有侧重。

三者结合,构成杂文特殊形式

反语

对比

牺牲的意义

1.纵然青山埋骨,有人不忘忠魂

2.中国女子的勇毅从没有被环境消磨殆尽,中国人的希望同样也不会被环境消磨殆尽

3.给苟活者希望,激励猛士前行

刘和珍等烈士牺牲已经半个多世纪了,有多少有志的青年,为了国家和民族的解放而血战前行、前仆后继,他们是永远值得我们纪念的,他们的精神应该扩大到我们这一代,这也是鲁迅先生写这篇文章的目的所在。

小结

记念刘和珍君

鲁迅

一个苦难的民族的需要什么样的人

在中国现代文学史上,有一人被誉为“民族魂”。他时刻以深沉的情怀、睿智的目光关注着我们民族的生存状态和精神世界。在他逝世之时,举国哀悼,举世震惊。一友人送对联以示悼念:

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨

鲁迅的魅力

清醒的

孤独的

深刻的

悲凉的

力量之声

寥落 长歌当哭 菲薄 洗涤

赁屋 黯然泣下 喋血 屠戮

浸渍 殒身不恤 绯红 不惮

尸骸 桀骜 攒射 立仆

抹杀 托体同山阿

读 音 检 测

liáo dàng fěi dí

寥落 长歌当哭 菲薄 洗涤

lìn àn dié

赁屋 黯然泣下 喋血

lù yǔn fēi dàn

屠戮 殒身不恤 绯红 不惮

zì hái jiéào

浸渍 尸骸 桀骜

cuán pū mǒ ē

攒射 立仆 抹杀 托体同山阿

读 音 检 测

写作背景

1.大沽口事件

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。

《记念刘和珍君》

写作背景

2.三·一八惨案

3月18日,北京的工人、学生、市民五千多人为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,共产党人李大钊在会上作了演讲。

会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三·一八”惨案。群众死47人,伤200多人,北京女子师范大学学生刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

《记念刘和珍君》

写作背景

据当时报纸披露,执政府于3月17日夜开会,进行部署,还预备了数十具棺材。段祺瑞还对卫队旅军官说:“你去告诉卫队旅官兵,(杀了人)我不但不惩罚他们,我还要赏他们呢!这一群土匪学生……”

《记念刘和珍君》

三·一八天安门前集会

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

游行群众与段祺瑞政府卫队对峙

三·一八惨案

周作人在惨案发生的次日就写下《死法》《对于大残杀的感想》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行;

北大代校长蒋梦麟在北大遇难同学公祭大会上致悼词,全场痛哭;

朱自清先生参加了三一八集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行;

女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍;

闻一多发表了《文艺与爱国——纪念三月十八》,称赞烈士们的死难“不仅是爱国,而且是伟大的诗”。

当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”

无花的蔷薇

假如这样的青年一杀就完,

要知道屠杀者也决不是胜利者。

中国要和爱国者的灭亡一同灭亡

……

如果中国还不至于灭亡,

则已往的史实示教过我们,

将来的事便要大出于

屠杀者的意料之外。

这不是一件事结束,

是一件事的开头。

墨写的谎言,

决掩不住血写的事实。

血债必须用同物偿还。

拖欠得愈久,

就要付更大的利息!

……

第一章

整体把握明结构

读题设疑,览文自答

(1)刘和珍是谁?

(2)为什么要记念她?

(3)写这篇文章的目的和意义是什么?

3—5节

1—2节

6—7节

第二章

精读赏析探其人

“据说最快乐的日子是学生时代,我可不同意。我相信世界上不会有快乐的日子,学生时代也是够苦恼的。

譬如自从我入校以来,我们北京女师大便常常处在纷扰中,我很怕回忆大学过去的生活。

现在我校比过去安定一些了,我正准备安下心来学习,但据说新任教育部长马君武将策划在教育界制造麻烦,那么象现在这样的平静环境便就不能保持了。

所以,我在大学的社会生活是不宁静的,我的功课也很受影响。我记得有次上英语课,老师问我一些问题,但我一个字也答不出来。我迫切希望我们学校的社会生活能有所改善。”

鉴赏形象

——刘和珍君在1926年3月16 日写的日记

鉴赏形象

合 作 探 究

分组讨论:

文章写了与刘和珍君相关的哪些事情?请找出相关语句并加以概括。

这些事体现了她什么样的形象?

你

始终微笑着的和蔼的刘和珍君

为了中国而死的中国青年

你

在这样的生活艰难中

毅然

预定了《莽原》全年

你

反抗一广有羽翼的校长

你

在教职员陆续隐退时

虑及母校前途

黯然

至于泣下

三月十八日

你

欣然

前往执政府

子弹

从背部入,斜穿心肺

头部 胸部

被猛击两棍

于是死掉了

你

始终微笑着的和蔼的刘和珍君

确是死掉了

有她自己的尸骸为证

刘和珍印象

预定《莽原》

毅然

追求进步,渴望真理

反抗校长

为母校忧

反抗

坚持正义,敢于斗争

微笑

和蔼亲切,善良乐观

黯然

有事业心,有责任感

参加请愿

欣然

自愿参加,爱国热忱

渴求真理与进步,富于斗争精神,远见卓识,温和善良而又有爱国热忱的青年学生。

“为中国而死的中国的青年”

第三章

品味语言悟感情

为什么纪念?

文章第一部分,多次提到“有写一点东西的必要了”是否重复?若不重复,分别代表什么意思?

我也早觉得有写一点东西的必要了。这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。

纪念死者,沉痛悼念

我们还在这样的世上活着,我也早觉得有写一点东西的必要了。

激励人们,揭露暴行

忘却的救世主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。

警醒庸人,勿忘血债

思考:写作缘起

这里的写作缘起正显示了鲁迅一以贯之的对唤醒民众、疗救其灵魂的使命的自觉承担。

第三处是有必要在人们快遗忘的时候来总结教训意义。

每一处提到说话的必要是什么?

第一处是有必要悼念烈士;

第二处是有必要揭露这一场暴行

理解文中重要词句的含义

“真的猛士”指真正勇敢的革命者。

“惨淡的人生”指反动文派统治下的黑暗现实。

“哀痛者”和“幸福者”分别指看到黑暗现实,哀痛于国家和人民命运的人和敢于正视黑暗现实,为国为民敢于斗争敢于牺牲的人。

这是对烈士的热情讴歌。真正勇猛的革命志士,面对反动统治下的血腥屠杀,毫不回避,奋然而起,前仆后继,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。这是何等的伟大,何等的崇高。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

此句运用反复的手法,突出了“真的猛士”英勇奋进、无所畏惧的特点,同时整齐的节奏感增强了表现力,使人读来印象深刻。

理解文中重要词句的含义

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

“惨象”,指反动派的凶残行为;

“流言”,则比刀枪更加阴险。

“沉默呵,沉默呵!”,沉默的原因是反动统治者下劣凶狠的武力镇压,又用流言统治思想。此句运用反复,强烈地抒发深沉、激越的感情。对反动派的警告和对后继者的呼唤。

“不在……就在……”这一选择复句,表示摆在我们面前有两条路,非此即彼,就看我们的选择。

段祺瑞政府这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐衰亡,以至“默无声息”。可是,横行无忌的杀人者别忘记:沉默到了极点,就將是爆发的时候。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?

全句含义是:请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改 变战斗方法。

本体:人类历史的进步 喻体:煤的形成

付出巨大的代价 需要大量的木材

历史前进一小步 形成一小块煤

比喻

此句运用比喻的修辞手法,把“人类历史的进步”比作“煤的形成”,生动形象地阐明了革命是要付出极大代价的深刻道理。

思考

作者笔下写了几种人?他们对惨案的态度如何?作者对这些人的情感又是怎样的?

第一类:爱国青年

突出的代表是刘和珍,还提到杨德群、张静淑——真正的“猛士” ,依然“奋然前行”

作者:沉痛悼念,表达敬意——颂扬她们的勇毅,称她们的“为中国而死的中国的青年”。

一

第二类:反动势力

包括段其瑞执政府(或称“当局者”)、“几个所谓学者文人”(或称“有恶意的闲人”“流言家”)。——虐杀、污蔑革命烈士,发布“阴险论调”

作者:控诉他们的暴行、痛斥他们无耻下劣。

二

第三类:处在中间状态的所谓“庸人”

(或称“无恶意的闲人”)——微漠、淡漠、麻木

作者:痛心民族的衰亡,渴望并呼唤他们“爆发”。

哀其不幸,怒其不争

第四章

合作探究知写法

生者之思

面对非人间的惨相,鲁迅先生是否也深感绝望、无可奈何?请结合全文,谈谈鲁迅先生是如何看待刘和珍这些人的死亡的?

“卫队既在场内和门外放枪,还觉杀的不痛快,更拦着路邀击 ;其泄忿之道,真是无所不用其极了!区区一条生命,在他们眼里,正和一根草,一堆马粪一般,是满不在乎的!所以有些人虽幸免于枪弹,仍是被木棍,枪柄打伤,大刀砍伤 ;而魏士毅女士竟死于木棍之下,这真是永久的战栗啊!据燕大的人说,魏女士是于逃出门时被一个卫兵从后面用有楞的粗大棍儿兜头一下,打得脑浆迸裂而死!……每道门皆有卫队用枪柄,木棍和大刀向逃出的人猛烈地打击。他的左臂被打好几次,已不能动弹了。我的一位同事的儿子,后脑被打平了,现在已全然失了记忆 ;我猜也是木棍打的。受这种打击而致重伤或死的,报纸上自然有记载 ;致轻伤的就无可稽考,但必不少。所以我想这次受伤的还不止二百人!

—— 朱自清《执政府大屠杀记》”

“记得有一天很冰冷的晚上,到十时,刘女士才独自一人提了一个极大的皮箱来我家里。这是两月前女师大演剧的第二天,是为还借用的衣服来的。因为到各家去分还,所以跑到这里来已经时候很晚而十分疲倦了,但是她还是说“不累”,仍旧笑容的谈到前夜演剧的情况,个人的劬劳,好象全不在心上。我方明白女师大之所以能有奋斗到底的成绩,是因为有这种人材。”

—— 林语堂《悼刘和珍杨德群女士》

我们再来看一看这段文字,你发现这段文字是什么样的特点?“我永不能忘记你红面庞上深深地一双酒靥,也永不能忘记你模糊的血迹,心肺的洞穿!和珍,到底那一个是你,是那微笑的遗影,是那遗影后黑漆的棺材!……她们跟着活泼微笑的你出校,她们迎着血迹模糊的你归来,她们怎能不痛哭战线上倒毙的勇士,她们怎能不痛哭战斗正殷中失去了首领 !……和珍!我不愿意你想起我,我只是万千朋友中一个认识的朋友,然而我永远敬佩你作事的毅力,和任劳任怨的精神,尤其是你那微笑中给与我的热力和温情。”

——石评梅《痛哭和珍》

再现人物的生平和死状,使人如见其人、如临其境,拉近读者与文中人事的距离

揭露敌人的丑恶面目,讽刺世人的冷漠歹毒、愚昧无知,引人深思

叙述

议论

抒情

是作者内心爱憎的自然流露,使文章富有温度和情绪感染力

本 记叙、议论、抒情等表达方式,各有侧重。

三者结合,构成杂文特殊形式

反语

对比

牺牲的意义

1.纵然青山埋骨,有人不忘忠魂

2.中国女子的勇毅从没有被环境消磨殆尽,中国人的希望同样也不会被环境消磨殆尽

3.给苟活者希望,激励猛士前行

刘和珍等烈士牺牲已经半个多世纪了,有多少有志的青年,为了国家和民族的解放而血战前行、前仆后继,他们是永远值得我们纪念的,他们的精神应该扩大到我们这一代,这也是鲁迅先生写这篇文章的目的所在。

小结