2021-2022学年高二上学期生物人教版选择性必修2-3.3生态系统的物质循环课件-(27张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高二上学期生物人教版选择性必修2-3.3生态系统的物质循环课件-(27张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-23 18:05:38 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第3节

生态系统的物质循环

问题探讨

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其枝干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

1. 胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂?

2. 有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么?

荒漠中缺乏水分,分解者的数量很少,因此死亡后的胡杨无法被快速分解

荒漠中生产者的种类与数量很少,能制造的有机物总量就很少;消费者与分解者也少,物质循环缓慢;土壤中可供分解者分解的动植物遗体等很少,且分解速度较慢,因此土壤中积累的营养物质很少;而且,胡杨还会从土壤中吸收营养物质,因此,长有胡杨的荒漠土壤比草原更为贫瘠

讨论:

思考:

1. 碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在?

2. 碳是如何进出生产者、消费者、分解者的(以什么形式、通过哪种生命活动、形成哪些产物等)?请用关键词、线段、箭头、方框等表示讨论的结果。

碳在非生物环境中主要以CO2的形式存在,在生物体内主要以有机物的形式存在

一、碳循环

3. 你如何看待人类活动对碳循环的影响?

人类活动对煤和石油等能源的利用,会向大气中排放大量的CO2;大力开展植物造林、开发新能源、开展节能产业等, 有利于降低大气中的CO2浓度,维持生物圈的碳氧平衡

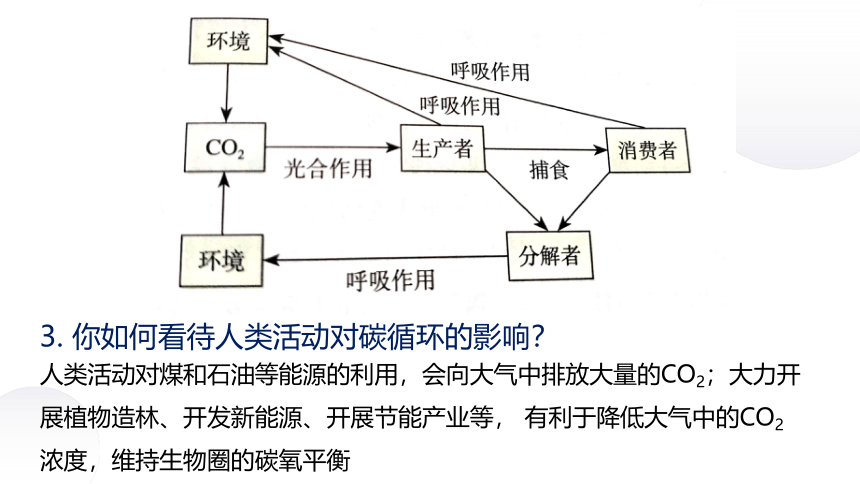

碳循环的过程分析

大气中的CO2库 水圈中的CO2库

生产者

光合作用

呼吸作用

摄食

消费者

呼吸作用

遗体和排出物

分解者

分解作用(呼吸作用)

煤、石油等

燃烧

非生物环境

生物群落

(1)碳出入生物群落的途径

①碳进入生物群落的途径:

②碳返回非生物环境的途径

生产者、消费者的呼吸作用

分解者的分解作用

化石燃料的燃烧

生产者的光合作用或化能合成作用

(2)碳的存在形式与循环形式

①在生物群落和非生物环境之间:

②在生物群落内部:

③在非生物环境中:

主要以二氧化碳的形式循环

以含有碳有机物的形式传递

主要以二氧化碳和碳酸盐的形式存在

(3)物质循环的概念:

(4)物质循环的特点:

组成生物体的碳、氢、氧、氮、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环

全球性、循环性

温室效应

温室效应是指透射阳光的密闭空间由于与外界缺乏热交换而形成的保温效应,就是太阳短波辐射可以透过大气射入地面,而地面增暖后放出的长波辐射却被大气中的二氧化碳等物质所吸收,从而产生大气变暖的效应。

①化石燃料的大量燃烧,产生大量二氧化碳

②植被破坏,降低了对大气中二氧化碳的吸收量

(1)产生原因

(2)缓解措施

①减少化石燃料的燃烧,开发新能源,减少二氧化碳的排放

②大力植树造林,提高植被覆盖率,增加二氧化碳的吸收量

③提高秸秆还田率,增加土壤储碳量

小结:

二、生物富集

思考:阅读教材p63-64内容,完成以下问题

1.还有那些有害物质也有上述与铅类似的现象等?

2.这种现象被称作生物富集,请概况什么是生物富集?

3. 结合教材第64页图3-11分析,生物富集的危害是什么?

4.生物富集现象也有全球性吗?

5.如何有效地减少生物富集现象?

1.还有那些有害物质也有上述与铅类似的现象等?

镉、汞、DDT、六六六等

2.请概括什么是生物富集?

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难易降解的化学物,使其在体内浓度超过环境浓度的现象,称作生物富集

对生物体有害。而且富集的物质会沿着食物链积累,最终威胁食物链顶端的生物(包括人类)

4.生物富集现象也有全球性吗?

它们可通过大气、水和生物迁移等途径扩散,因此具有全球性

5.如何有效地减少生物富集现象?

合理利用资源,减少排放,实施垃圾分类,种植能富集有害重金属元素的植物等

3. 结合教材第64页图3-11分析,生物富集的危害是什么?

1.参与生物富集的物质

人类活动向环境中排放的有害物质,包括重金属以及人工合成的有机化合物等

小结:

2.生物富集的原因

进入生物体内的有害物质,形成稳定的化合物,不易被生物体分解或排除,从而积蓄在体内

(2)通过降雨进入水体从而被动植物吸收而富集

(3)通过生物的迁移运动而富集

4.生物富集的特点

(1)在食物链中随营养级升高而累积

(2)具有全球性

3.生物富集的途径

(1)通过大气沉降在土壤和植被表面,从而被植物吸收而富集

三、能量流动和物质循环的关系

项目 能量流动 物质循环

形式

过程

范围

特点

联系 主要以有机物形式

主要以无机物形式

单向流动逐级递减

在无机环境和生物群落间反复循环

生态系统的各营养级

全球性

单向流动,逐级递减

反复出现,往复循环

同时进行,相互依存,不可分割

物质作为能量流动的载体,能量为物质循环提供动力

四、探究土壤微生物的分解作用

1.实验原理

(1)土壤中生活着细菌、真菌、放线菌等微生物,它们在生态系统中主要充当分解者。在不同的气候与环境条件下,落叶在土壤中被分解的时间也不同。

2.案例设计

项目 案例1 案例2

实验假设 土壤微生物能分解落叶使之腐烂 土壤微生物能分解淀粉

实 验 设 计 实验组 对土壤 处理 A烧杯中加入30 mL土壤浸出液+淀粉糊

对照组 对土壤 处理(自然状态) B烧杯中加入 +与A等量的淀粉糊

自变量 土壤中_____________

高温

不做任何

30 mL蒸馏水

是否含有微生物

是否加土壤浸出液

注:在A1、B1中加入碘液,在A2、B2中加入斐林试剂并加热。

实验 现象 在相同时间内实验组落叶腐烂程度 对照组 A A1 不变蓝

A2 _______________

B B1 变蓝

B2 _________________

结论 分析 ____________________ ____________________________ 小于

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

微生物对落叶有分解作用

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

课堂练习

1.生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,不正确的是( )

A. 消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

A

2.下图表示生态系统中碳循环的部分过程,其中甲、乙、丙组成生物群落。下列分析错误的是( )

A.①②过程中,碳元素是以有机物的形式存在的

B.③增多是温室效应产生的主要原因

C.乙的存在能加快生态系统的碳循环

D.碳循环是指碳元素在生物群落和无机环境之间循环

B

3.如图为生态系统中碳循环过程示意图,箭头表示物质循环方向。下列相关叙述正确的是( )

A.图中乙、丙、丁构成了该生态系统的生物群落

B.图中②③④过程均可表示不同生物的呼吸作用

C.缺少类群甲则生态系统的物质循环不能正常进行

D.由于呼吸作用的消耗,丁对食物的同化量远小于摄入量

C

4.下列有关探究土壤微生物对落叶的分解作用实验的操作及分析,正确的是( )

A.以带有落叶的土壤为实验材料,采用了对比实验的方法

B.自变量是对土壤的灭菌方式,因变量是落叶的腐烂程度

C.对实验组土壤的处理要尽可能地避免土壤理化性质的改变

D.实验组中落叶的腐烂程度明显高于对照组

C

谢谢观看

第3节

生态系统的物质循环

问题探讨

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其枝干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

1. 胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂?

2. 有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么?

荒漠中缺乏水分,分解者的数量很少,因此死亡后的胡杨无法被快速分解

荒漠中生产者的种类与数量很少,能制造的有机物总量就很少;消费者与分解者也少,物质循环缓慢;土壤中可供分解者分解的动植物遗体等很少,且分解速度较慢,因此土壤中积累的营养物质很少;而且,胡杨还会从土壤中吸收营养物质,因此,长有胡杨的荒漠土壤比草原更为贫瘠

讨论:

思考:

1. 碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在?

2. 碳是如何进出生产者、消费者、分解者的(以什么形式、通过哪种生命活动、形成哪些产物等)?请用关键词、线段、箭头、方框等表示讨论的结果。

碳在非生物环境中主要以CO2的形式存在,在生物体内主要以有机物的形式存在

一、碳循环

3. 你如何看待人类活动对碳循环的影响?

人类活动对煤和石油等能源的利用,会向大气中排放大量的CO2;大力开展植物造林、开发新能源、开展节能产业等, 有利于降低大气中的CO2浓度,维持生物圈的碳氧平衡

碳循环的过程分析

大气中的CO2库 水圈中的CO2库

生产者

光合作用

呼吸作用

摄食

消费者

呼吸作用

遗体和排出物

分解者

分解作用(呼吸作用)

煤、石油等

燃烧

非生物环境

生物群落

(1)碳出入生物群落的途径

①碳进入生物群落的途径:

②碳返回非生物环境的途径

生产者、消费者的呼吸作用

分解者的分解作用

化石燃料的燃烧

生产者的光合作用或化能合成作用

(2)碳的存在形式与循环形式

①在生物群落和非生物环境之间:

②在生物群落内部:

③在非生物环境中:

主要以二氧化碳的形式循环

以含有碳有机物的形式传递

主要以二氧化碳和碳酸盐的形式存在

(3)物质循环的概念:

(4)物质循环的特点:

组成生物体的碳、氢、氧、氮、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环

全球性、循环性

温室效应

温室效应是指透射阳光的密闭空间由于与外界缺乏热交换而形成的保温效应,就是太阳短波辐射可以透过大气射入地面,而地面增暖后放出的长波辐射却被大气中的二氧化碳等物质所吸收,从而产生大气变暖的效应。

①化石燃料的大量燃烧,产生大量二氧化碳

②植被破坏,降低了对大气中二氧化碳的吸收量

(1)产生原因

(2)缓解措施

①减少化石燃料的燃烧,开发新能源,减少二氧化碳的排放

②大力植树造林,提高植被覆盖率,增加二氧化碳的吸收量

③提高秸秆还田率,增加土壤储碳量

小结:

二、生物富集

思考:阅读教材p63-64内容,完成以下问题

1.还有那些有害物质也有上述与铅类似的现象等?

2.这种现象被称作生物富集,请概况什么是生物富集?

3. 结合教材第64页图3-11分析,生物富集的危害是什么?

4.生物富集现象也有全球性吗?

5.如何有效地减少生物富集现象?

1.还有那些有害物质也有上述与铅类似的现象等?

镉、汞、DDT、六六六等

2.请概括什么是生物富集?

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难易降解的化学物,使其在体内浓度超过环境浓度的现象,称作生物富集

对生物体有害。而且富集的物质会沿着食物链积累,最终威胁食物链顶端的生物(包括人类)

4.生物富集现象也有全球性吗?

它们可通过大气、水和生物迁移等途径扩散,因此具有全球性

5.如何有效地减少生物富集现象?

合理利用资源,减少排放,实施垃圾分类,种植能富集有害重金属元素的植物等

3. 结合教材第64页图3-11分析,生物富集的危害是什么?

1.参与生物富集的物质

人类活动向环境中排放的有害物质,包括重金属以及人工合成的有机化合物等

小结:

2.生物富集的原因

进入生物体内的有害物质,形成稳定的化合物,不易被生物体分解或排除,从而积蓄在体内

(2)通过降雨进入水体从而被动植物吸收而富集

(3)通过生物的迁移运动而富集

4.生物富集的特点

(1)在食物链中随营养级升高而累积

(2)具有全球性

3.生物富集的途径

(1)通过大气沉降在土壤和植被表面,从而被植物吸收而富集

三、能量流动和物质循环的关系

项目 能量流动 物质循环

形式

过程

范围

特点

联系 主要以有机物形式

主要以无机物形式

单向流动逐级递减

在无机环境和生物群落间反复循环

生态系统的各营养级

全球性

单向流动,逐级递减

反复出现,往复循环

同时进行,相互依存,不可分割

物质作为能量流动的载体,能量为物质循环提供动力

四、探究土壤微生物的分解作用

1.实验原理

(1)土壤中生活着细菌、真菌、放线菌等微生物,它们在生态系统中主要充当分解者。在不同的气候与环境条件下,落叶在土壤中被分解的时间也不同。

2.案例设计

项目 案例1 案例2

实验假设 土壤微生物能分解落叶使之腐烂 土壤微生物能分解淀粉

实 验 设 计 实验组 对土壤 处理 A烧杯中加入30 mL土壤浸出液+淀粉糊

对照组 对土壤 处理(自然状态) B烧杯中加入 +与A等量的淀粉糊

自变量 土壤中_____________

高温

不做任何

30 mL蒸馏水

是否含有微生物

是否加土壤浸出液

注:在A1、B1中加入碘液,在A2、B2中加入斐林试剂并加热。

实验 现象 在相同时间内实验组落叶腐烂程度 对照组 A A1 不变蓝

A2 _______________

B B1 变蓝

B2 _________________

结论 分析 ____________________ ____________________________ 小于

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

微生物对落叶有分解作用

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

课堂练习

1.生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,不正确的是( )

A. 消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

A

2.下图表示生态系统中碳循环的部分过程,其中甲、乙、丙组成生物群落。下列分析错误的是( )

A.①②过程中,碳元素是以有机物的形式存在的

B.③增多是温室效应产生的主要原因

C.乙的存在能加快生态系统的碳循环

D.碳循环是指碳元素在生物群落和无机环境之间循环

B

3.如图为生态系统中碳循环过程示意图,箭头表示物质循环方向。下列相关叙述正确的是( )

A.图中乙、丙、丁构成了该生态系统的生物群落

B.图中②③④过程均可表示不同生物的呼吸作用

C.缺少类群甲则生态系统的物质循环不能正常进行

D.由于呼吸作用的消耗,丁对食物的同化量远小于摄入量

C

4.下列有关探究土壤微生物对落叶的分解作用实验的操作及分析,正确的是( )

A.以带有落叶的土壤为实验材料,采用了对比实验的方法

B.自变量是对土壤的灭菌方式,因变量是落叶的腐烂程度

C.对实验组土壤的处理要尽可能地避免土壤理化性质的改变

D.实验组中落叶的腐烂程度明显高于对照组

C

谢谢观看