纲要下第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要下第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-23 11:29:31 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

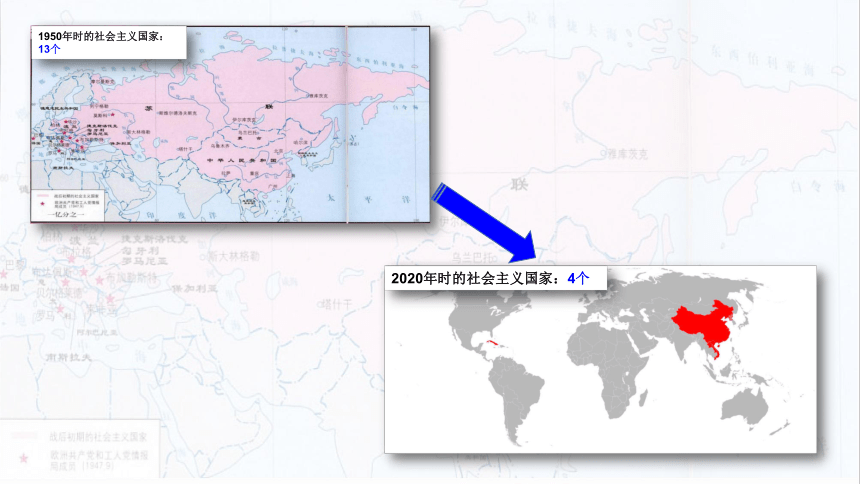

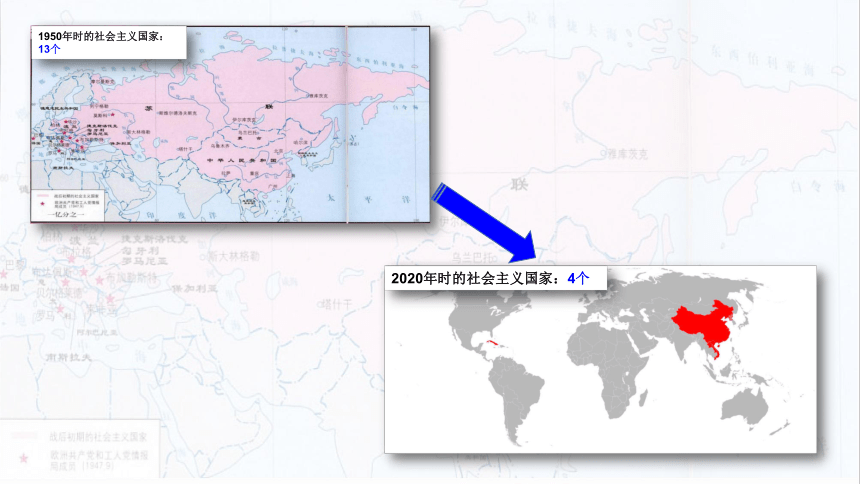

1950年时的社会主义国家:

13个

2020年时的社会主义国家:4个

第20课 社会主义国家的发展与变化

一、聚焦:二战后的苏联改革

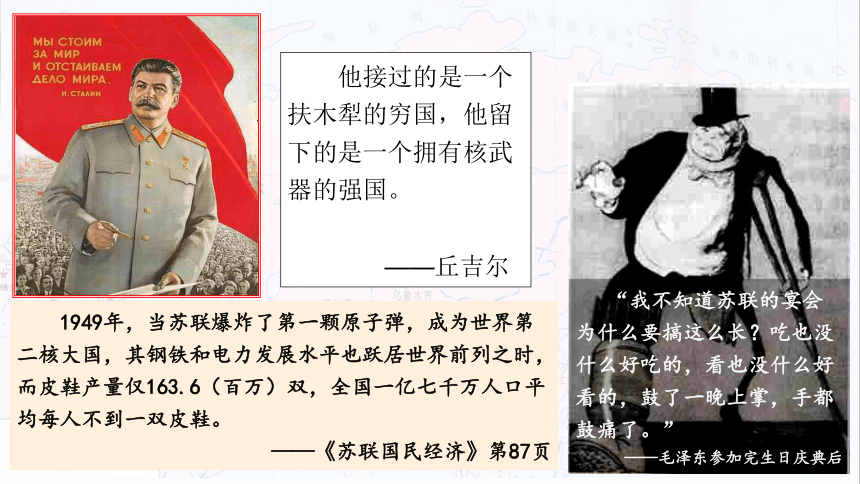

1949年,当苏联爆炸了第一颗原子弹,成为世界第二核大国,其钢铁和电力发展水平也跃居世界前列之时,而皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋。

——《苏联国民经济》第87页

“我不知道苏联的宴会为什么要搞这么长?吃也没什么好吃的,看也没什么好看的,鼓了一晚上掌,手都鼓痛了。”

——毛泽东参加完生日庆典后

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。

——丘吉尔

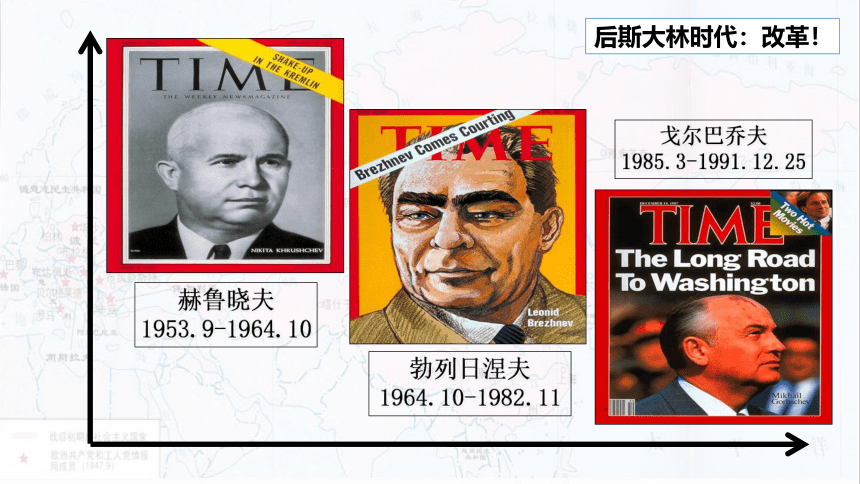

赫鲁晓夫

1953.9-1964.10

勃列日涅夫

1964.10-1982.11

戈尔巴乔夫

1985.3-1991.12.25

后斯大林时代:改革!

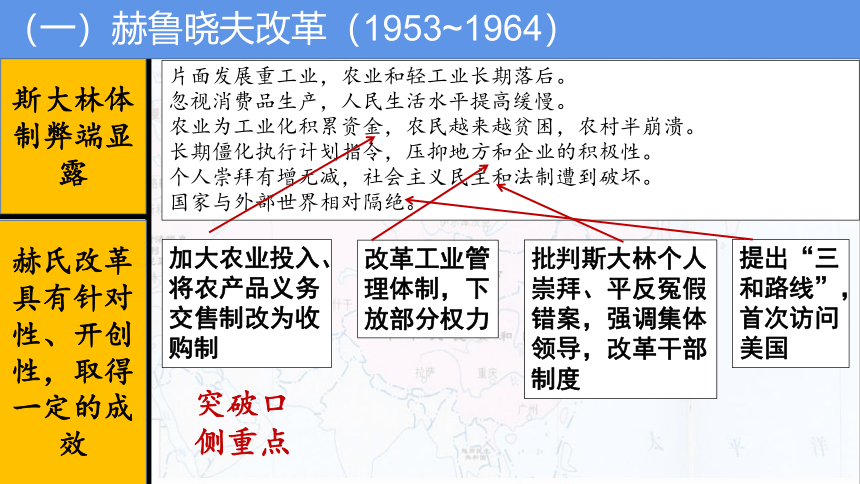

加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制

改革工业管理体制,下放部分权力

批判斯大林个人崇拜、平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

提出“三和路线”,首次访问美国

突破口侧重点

赫鲁晓夫改革

片面发展重工业,农业和轻工业长期落后。

忽视消费品生产,人民生活水平提高缓慢。

农业为工业化积累资金,农民越来越贫困,农村半崩溃。

长期僵化执行计划指令,压抑地方和企业的积极性。

个人崇拜有增无减,社会主义民主和法制遭到破坏。

国家与外部世界相对隔绝。

(一)赫鲁晓夫改革(1953~1964)

斯大林留下的难题

斯大林体制弊端显露

赫氏改革具有针对性、开创性,取得一定的成效

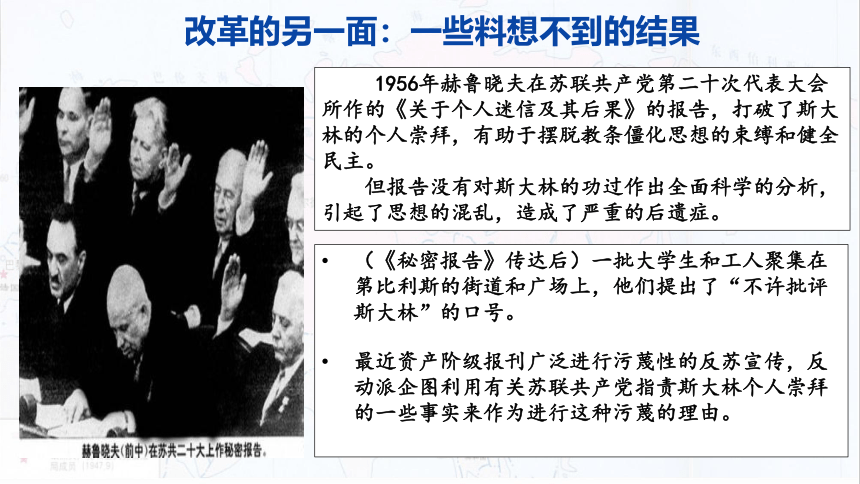

(《秘密报告》传达后)一批大学生和工人聚集在第比利斯的街道和广场上,他们提出了“不许批评斯大林”的口号。

最近资产阶级报刊广泛进行污蔑性的反苏宣传,反动派企图利用有关苏联共产党指责斯大林个人崇拜的一些事实来作为进行这种污蔑的理由。

改革的另一面:一些料想不到的结果

1956年赫鲁晓夫在苏联共产党第二十次代表大会所作的《关于个人迷信及其后果》的报告,打破了斯大林的个人崇拜,有助于摆脱教条僵化思想的束缚和健全民主。

但报告没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,引起了思想的混乱,造成了严重的后遗症。

苏联的气候条件无法满足玉米生长所需要的环境要求。赫鲁晓夫改革中凭个人直觉瞎指挥、一刀切的现象时有发生,对玉米种植中出现的所有反对意见,不论正确与否,一律否决。

头几年的谷物产量增加了,但接着又保持不变,1963年出现了转折。很多地方因为气候条件恶劣造成玉米歉收,其他粮食作物也由于播种面积减少而减产。

改革的另一面:一些料想不到的结果

美国之行坚定了赫鲁晓夫大种玉米的信心。在1957年,赫鲁晓夫提出,三四年内苏联的人均肉类、牛奶、黄油产量赶上美国的目标,要求各地都扩充玉米,以增加饲料。

赫鲁晓夫大力提倡种植玉米

(一)赫鲁晓夫改革(1953~1964)

赫鲁晓夫改革采取的部分措施取得一定的成效;但改革在理论上没有突破,改革目标严重脱离苏联实际,无法真正实现人民对美好幸福生活的期望,改革并不彻底,最终难逃失败的结局。

启示1: 应客观评价历史人物,警惕历史虚无主义

启示2: 改革必须尊重客观规律,循序渐进,敢于突破僵化模式的羁绊

勃列日涅夫改革

赫鲁晓夫

留下的难题

1963~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

(二)勃列日涅夫改革(1964~1982)

工业推行“新经济体制”改革(柯西金主持),扩大企业自主权

改革失败,国家混乱;斯大林体制弊端突出

侧重点

扩大农场和农庄的自主权

?

问题:你能从以上材料中找到勃列日涅夫改革失败的原因吗?

在勃列日涅夫执政的18年中,自上而下的高度集中的行政权力对社会下达各种指令和指标,为社会活动的各个环节规定行为标准。

苏联的火箭可以以惊人的准确性找到哈雷彗星并飞上火星,其宇宙飞船可以遨游太空,但其汽车却缺乏足够动力,故障频出并且耗油惊人;许多家用电器陈旧不堪,电视机爆炸事件经常发生,以至于苏联人开玩笑说本国生产的电视机应当送给敌人……”

勃列日涅夫执政后期,理论上的教条化和宣传上的形式化盛行起来。在意识形态宣传中,“改革”竟成了一个忌讳的词语。

①未从根本上触动和打破传统模式

②军备竞赛加剧,制约发展

③后期保守专断,国家政治生活与意识形态僵化

(二)勃列日涅夫改革(1964~1982)

勃列日涅夫前期改革取得一定的成效。但由于军备竞赛和改革停滞,人民生活水平长期得不到较大的提高。广大人民群众的不满情绪越来越强烈,改变现状的呼声日益高涨。

启示: 国民经济比例应协调发展,在关注国家军事实力的同时,

更应该关注民生。

戈尔巴乔夫改革

勃烈日涅夫留下的难题

(三)戈尔巴乔夫改革(1985~1991)

国家政治、经济领域积累大量亟待解决的问题,苏联社会陷入危机边缘。

经济上主要围绕社会生产力进行“加速发展战略”,承认市场调节在社会主义经济中的作用

政治上全盘西化,实行多党制和议会政治

意识形态抛弃马克思主义指导,实行多元化

思考:为什么《时代周刊》用了这样的字眼?

“重启人生”

“戈尔巴乔夫背弃了列宁”

取消苏共领导地位,

放弃社会主义制度,

实行议会制、总统制和多党制,

在意识形态上抛弃马克思主义指导

实行“多元化”,造成思想混乱

当1991年7月一个担任政府官员很长时间的人在被问及他是否是一个共产党员时,他作了很好的表述:“我当然是一个共产党员,但是,我不是一个共产主义者!”

——《来自上层的革命:苏联体制的终结》P117

背离社会主义方向

戈尔巴乔夫担任苏共中央总书记时年仅54岁。他认为,苏联必须进行根本性地变革和创造,才能挽救危机。戈尔巴乔夫试图对斯大林模式进行根本性改革,但最终彻底地断送苏联社会主义的一切。

启示1: 改革应以科学社会主义思想为指导

(三)戈尔巴乔夫改革(1985~1991)

启示2: 改革中应坚持党的领导地位,坚持社会主义方向

1991年苏联解体,然而问题解决了吗?

索尔仁尼琴

2000年2月9日,普京在共青团真理报社现场回答读者的热线电话,当有人提出“您怎样看待苏联解体”的问题时, 普京没有正面回答, 只是引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”

——《普京对苏联的三次不同评价》

“我们知道他们在说谎,他们也知道他们在说谎,他们知道我们知道他们在说谎,我们也知道他们知道我们知道他们在说谎,但是他们依然在说谎。”

——批评苏联的经典语录

“今日的俄罗斯已经彻底丧失了斯大林曾经赋予这个国家的冲劲与斗志!”

——2005年接受媒体采访时

以国家动荡的方式开展改革,未免代价太大!

二、跨时空对话:东欧国家与中国

一幅横贯欧洲大陆的“铁幕”已经降落下来。这条线背后坐落着中欧古国的首都——华沙、柏林、布拉格、维也纳...所有这些名城及其居民无一不处于苏联的势力范围之内,受莫斯科日益增强的高压控制。

——1946年3月丘吉尔铁幕演说

第二次世界大战胜利前后,在苏联的帮助下,东欧建立了一系列人民民主国家。

1949-1953年,苏联式的高度集中的政治经济体制在东欧确立。

大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降

南斯拉

夫:建

立社会

主义自

治制度,

将权力

下放

捷克斯洛伐克:改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制

东欧改革

不断出现的新问题

80年代,各国经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。苏联鼓励改革、西方“和平演变”战略

埋隐患

纷纷实行政治多元化

被镇压

东欧剧变

社会制度根本性发生改变

东欧的社会主义改革和剧变

东欧改革:改革阻力重重,深受苏联影响。

改革应从本国国情出发。

波兰:五年计划

匈牙利、民主德国:经济稳步增长

未突破

东欧剧变

柏林墙倒塌

两德统一

捷克斯洛伐克分裂

南斯拉夫解体

南斯拉夫社会主义联邦共和国:

是一个存在于1945年至1992年的巴尔干社会主义国家,由马其顿、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山等社会主义共和国所组成,首都为贝尔格莱德。南斯拉夫为多民族国家,政府奉行联邦制,由南斯拉夫共产主义者联盟一党执政。

人们常这样形容南斯拉夫社会主义联邦共和国的多样性:

七条国境:意大利、奥地利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、希腊、阿尔

巴尼亚;

六个共和国:斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、

黑山、马其顿;

五个民族:斯洛文尼亚人、克罗地亚人、塞尔维亚人、黑山人、马其顿人;

四种语言:斯洛文尼亚语、克罗地亚语、塞尔维亚语、马其顿语;

三种宗教:东正教、天主教、伊斯兰教;

两种文字:拉丁文字、西里尔文字;

一个联邦:指的是南斯拉夫联邦社会主义共和国。

“共产主义不可逆转地在历史上衰亡”

1989年夏,弗朗西斯·福山在《国家利益》杂志上发表了《历史的终结 》一文,认为西方国家实行的自由民主制度也许是“人类意识形态发展的终点”和“人类最后一种统治形式”,并因此构成了“历史的终结”。由此很快形成了一股弥漫全球的“终结热”。后来,福山在吸收并研究各种反馈意见和学术观点的基础上撰写了《历史的终结及最后之人》一书。

中国社会主义的发展

中国特色社会主义的新发展

沉重的枷锁

中国特色社会主义的新发展

计划经济体制束缚下,农民缺乏生产积极性,企业缺乏自主权.

“两个凡是”的错误方针,束缚民众思想.

召开十一届三中全会

家庭联产承包责任制

对外开放格局

召开中共十九大,作出坚持全面深化

改革的明确宣示

城市国有企业改革

《实践是检验真理的唯一标准》

改革具有渐进性、包容性、彻底性

社会主义市场经济体制

中国新时期改革:改革立足国情,与时俱进,

努力实现人民对美好幸福生活的期望,成果丰硕。

“苏东社会主义的崩溃...只是社会主义的一种特定模式即斯大林模式的失败。”

——胡绳

“试看将来的环球,必是赤旗的世界!”(李大钊)

美国《时代》周刊(2017年11月13日售)的杂志封面,这是第一次出现用中文和英文两种语言写上“中国赢了”(China Won)。 作者伊恩·布雷默对中国的 " 就业岗位创造与保护 ";建立 " 诚信制度 ";" 人工智能 " 等领域的工作进行了很大肯定。作者在文章开始就强调:此时此刻,中国,而不是美国,已经成为全球经济中唯一最具实力的国家。文中提到,虽然目前美国仍是世界第一大经济体,但中国正在利用国企提升国内外影响力,稳步赶超美国。

1950年时的社会主义国家:

13个

2020年时的社会主义国家:4个

第20课 社会主义国家的发展与变化

一、聚焦:二战后的苏联改革

1949年,当苏联爆炸了第一颗原子弹,成为世界第二核大国,其钢铁和电力发展水平也跃居世界前列之时,而皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋。

——《苏联国民经济》第87页

“我不知道苏联的宴会为什么要搞这么长?吃也没什么好吃的,看也没什么好看的,鼓了一晚上掌,手都鼓痛了。”

——毛泽东参加完生日庆典后

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。

——丘吉尔

赫鲁晓夫

1953.9-1964.10

勃列日涅夫

1964.10-1982.11

戈尔巴乔夫

1985.3-1991.12.25

后斯大林时代:改革!

加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制

改革工业管理体制,下放部分权力

批判斯大林个人崇拜、平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

提出“三和路线”,首次访问美国

突破口侧重点

赫鲁晓夫改革

片面发展重工业,农业和轻工业长期落后。

忽视消费品生产,人民生活水平提高缓慢。

农业为工业化积累资金,农民越来越贫困,农村半崩溃。

长期僵化执行计划指令,压抑地方和企业的积极性。

个人崇拜有增无减,社会主义民主和法制遭到破坏。

国家与外部世界相对隔绝。

(一)赫鲁晓夫改革(1953~1964)

斯大林留下的难题

斯大林体制弊端显露

赫氏改革具有针对性、开创性,取得一定的成效

(《秘密报告》传达后)一批大学生和工人聚集在第比利斯的街道和广场上,他们提出了“不许批评斯大林”的口号。

最近资产阶级报刊广泛进行污蔑性的反苏宣传,反动派企图利用有关苏联共产党指责斯大林个人崇拜的一些事实来作为进行这种污蔑的理由。

改革的另一面:一些料想不到的结果

1956年赫鲁晓夫在苏联共产党第二十次代表大会所作的《关于个人迷信及其后果》的报告,打破了斯大林的个人崇拜,有助于摆脱教条僵化思想的束缚和健全民主。

但报告没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,引起了思想的混乱,造成了严重的后遗症。

苏联的气候条件无法满足玉米生长所需要的环境要求。赫鲁晓夫改革中凭个人直觉瞎指挥、一刀切的现象时有发生,对玉米种植中出现的所有反对意见,不论正确与否,一律否决。

头几年的谷物产量增加了,但接着又保持不变,1963年出现了转折。很多地方因为气候条件恶劣造成玉米歉收,其他粮食作物也由于播种面积减少而减产。

改革的另一面:一些料想不到的结果

美国之行坚定了赫鲁晓夫大种玉米的信心。在1957年,赫鲁晓夫提出,三四年内苏联的人均肉类、牛奶、黄油产量赶上美国的目标,要求各地都扩充玉米,以增加饲料。

赫鲁晓夫大力提倡种植玉米

(一)赫鲁晓夫改革(1953~1964)

赫鲁晓夫改革采取的部分措施取得一定的成效;但改革在理论上没有突破,改革目标严重脱离苏联实际,无法真正实现人民对美好幸福生活的期望,改革并不彻底,最终难逃失败的结局。

启示1: 应客观评价历史人物,警惕历史虚无主义

启示2: 改革必须尊重客观规律,循序渐进,敢于突破僵化模式的羁绊

勃列日涅夫改革

赫鲁晓夫

留下的难题

1963~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

(二)勃列日涅夫改革(1964~1982)

工业推行“新经济体制”改革(柯西金主持),扩大企业自主权

改革失败,国家混乱;斯大林体制弊端突出

侧重点

扩大农场和农庄的自主权

?

问题:你能从以上材料中找到勃列日涅夫改革失败的原因吗?

在勃列日涅夫执政的18年中,自上而下的高度集中的行政权力对社会下达各种指令和指标,为社会活动的各个环节规定行为标准。

苏联的火箭可以以惊人的准确性找到哈雷彗星并飞上火星,其宇宙飞船可以遨游太空,但其汽车却缺乏足够动力,故障频出并且耗油惊人;许多家用电器陈旧不堪,电视机爆炸事件经常发生,以至于苏联人开玩笑说本国生产的电视机应当送给敌人……”

勃列日涅夫执政后期,理论上的教条化和宣传上的形式化盛行起来。在意识形态宣传中,“改革”竟成了一个忌讳的词语。

①未从根本上触动和打破传统模式

②军备竞赛加剧,制约发展

③后期保守专断,国家政治生活与意识形态僵化

(二)勃列日涅夫改革(1964~1982)

勃列日涅夫前期改革取得一定的成效。但由于军备竞赛和改革停滞,人民生活水平长期得不到较大的提高。广大人民群众的不满情绪越来越强烈,改变现状的呼声日益高涨。

启示: 国民经济比例应协调发展,在关注国家军事实力的同时,

更应该关注民生。

戈尔巴乔夫改革

勃烈日涅夫留下的难题

(三)戈尔巴乔夫改革(1985~1991)

国家政治、经济领域积累大量亟待解决的问题,苏联社会陷入危机边缘。

经济上主要围绕社会生产力进行“加速发展战略”,承认市场调节在社会主义经济中的作用

政治上全盘西化,实行多党制和议会政治

意识形态抛弃马克思主义指导,实行多元化

思考:为什么《时代周刊》用了这样的字眼?

“重启人生”

“戈尔巴乔夫背弃了列宁”

取消苏共领导地位,

放弃社会主义制度,

实行议会制、总统制和多党制,

在意识形态上抛弃马克思主义指导

实行“多元化”,造成思想混乱

当1991年7月一个担任政府官员很长时间的人在被问及他是否是一个共产党员时,他作了很好的表述:“我当然是一个共产党员,但是,我不是一个共产主义者!”

——《来自上层的革命:苏联体制的终结》P117

背离社会主义方向

戈尔巴乔夫担任苏共中央总书记时年仅54岁。他认为,苏联必须进行根本性地变革和创造,才能挽救危机。戈尔巴乔夫试图对斯大林模式进行根本性改革,但最终彻底地断送苏联社会主义的一切。

启示1: 改革应以科学社会主义思想为指导

(三)戈尔巴乔夫改革(1985~1991)

启示2: 改革中应坚持党的领导地位,坚持社会主义方向

1991年苏联解体,然而问题解决了吗?

索尔仁尼琴

2000年2月9日,普京在共青团真理报社现场回答读者的热线电话,当有人提出“您怎样看待苏联解体”的问题时, 普京没有正面回答, 只是引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”

——《普京对苏联的三次不同评价》

“我们知道他们在说谎,他们也知道他们在说谎,他们知道我们知道他们在说谎,我们也知道他们知道我们知道他们在说谎,但是他们依然在说谎。”

——批评苏联的经典语录

“今日的俄罗斯已经彻底丧失了斯大林曾经赋予这个国家的冲劲与斗志!”

——2005年接受媒体采访时

以国家动荡的方式开展改革,未免代价太大!

二、跨时空对话:东欧国家与中国

一幅横贯欧洲大陆的“铁幕”已经降落下来。这条线背后坐落着中欧古国的首都——华沙、柏林、布拉格、维也纳...所有这些名城及其居民无一不处于苏联的势力范围之内,受莫斯科日益增强的高压控制。

——1946年3月丘吉尔铁幕演说

第二次世界大战胜利前后,在苏联的帮助下,东欧建立了一系列人民民主国家。

1949-1953年,苏联式的高度集中的政治经济体制在东欧确立。

大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降

南斯拉

夫:建

立社会

主义自

治制度,

将权力

下放

捷克斯洛伐克:改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制

东欧改革

不断出现的新问题

80年代,各国经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。苏联鼓励改革、西方“和平演变”战略

埋隐患

纷纷实行政治多元化

被镇压

东欧剧变

社会制度根本性发生改变

东欧的社会主义改革和剧变

东欧改革:改革阻力重重,深受苏联影响。

改革应从本国国情出发。

波兰:五年计划

匈牙利、民主德国:经济稳步增长

未突破

东欧剧变

柏林墙倒塌

两德统一

捷克斯洛伐克分裂

南斯拉夫解体

南斯拉夫社会主义联邦共和国:

是一个存在于1945年至1992年的巴尔干社会主义国家,由马其顿、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山等社会主义共和国所组成,首都为贝尔格莱德。南斯拉夫为多民族国家,政府奉行联邦制,由南斯拉夫共产主义者联盟一党执政。

人们常这样形容南斯拉夫社会主义联邦共和国的多样性:

七条国境:意大利、奥地利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、希腊、阿尔

巴尼亚;

六个共和国:斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、

黑山、马其顿;

五个民族:斯洛文尼亚人、克罗地亚人、塞尔维亚人、黑山人、马其顿人;

四种语言:斯洛文尼亚语、克罗地亚语、塞尔维亚语、马其顿语;

三种宗教:东正教、天主教、伊斯兰教;

两种文字:拉丁文字、西里尔文字;

一个联邦:指的是南斯拉夫联邦社会主义共和国。

“共产主义不可逆转地在历史上衰亡”

1989年夏,弗朗西斯·福山在《国家利益》杂志上发表了《历史的终结 》一文,认为西方国家实行的自由民主制度也许是“人类意识形态发展的终点”和“人类最后一种统治形式”,并因此构成了“历史的终结”。由此很快形成了一股弥漫全球的“终结热”。后来,福山在吸收并研究各种反馈意见和学术观点的基础上撰写了《历史的终结及最后之人》一书。

中国社会主义的发展

中国特色社会主义的新发展

沉重的枷锁

中国特色社会主义的新发展

计划经济体制束缚下,农民缺乏生产积极性,企业缺乏自主权.

“两个凡是”的错误方针,束缚民众思想.

召开十一届三中全会

家庭联产承包责任制

对外开放格局

召开中共十九大,作出坚持全面深化

改革的明确宣示

城市国有企业改革

《实践是检验真理的唯一标准》

改革具有渐进性、包容性、彻底性

社会主义市场经济体制

中国新时期改革:改革立足国情,与时俱进,

努力实现人民对美好幸福生活的期望,成果丰硕。

“苏东社会主义的崩溃...只是社会主义的一种特定模式即斯大林模式的失败。”

——胡绳

“试看将来的环球,必是赤旗的世界!”(李大钊)

美国《时代》周刊(2017年11月13日售)的杂志封面,这是第一次出现用中文和英文两种语言写上“中国赢了”(China Won)。 作者伊恩·布雷默对中国的 " 就业岗位创造与保护 ";建立 " 诚信制度 ";" 人工智能 " 等领域的工作进行了很大肯定。作者在文章开始就强调:此时此刻,中国,而不是美国,已经成为全球经济中唯一最具实力的国家。文中提到,虽然目前美国仍是世界第一大经济体,但中国正在利用国企提升国内外影响力,稳步赶超美国。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体