2021-2022学年统编版高中语文必修下册9《说“木叶”》(课件47张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册9《说“木叶”》(课件47张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-23 08:35:17 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

林 庚

说“木叶”

统编版必修下册

学习目标

1

理解古代诗歌中“木叶”意象的意蕴,比较“(落)木(叶)”与“树 (叶)”的不同,把握“木”的艺术特征。

2

3

4

了解诗歌语言具有潜在暗示性的特点,明确本文写作目的。

分析文章例证法、引证法运用的效果,鉴赏本文作为文艺随笔的艺术特色。

了解中国古典诗歌意象的相对稳定的特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。

统编必修下册

第9课

目 录

走近作者

初读文本

研读文本

01

02

03

探究思考

04

走近作者

01

统编必修下册

第9课

林庚(1910.2.22-2006.10.4)

字静希,福建福州人,

诗人、学者

父亲为清华大学哲学系教授林宰平,

沈从文称其在文学、法政、哲学、佛学、诗文、书画诸方面都极具造诣。金岳霖、张中行、吴小如均为其弟子。

统编必修下册

第8课

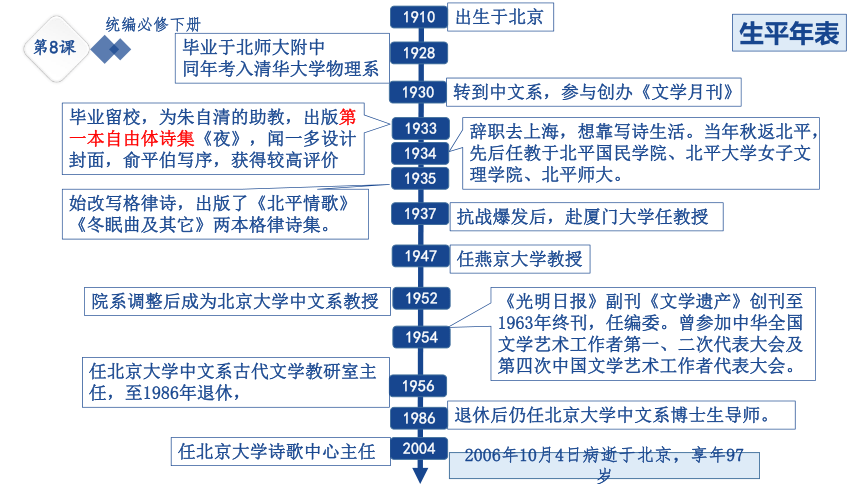

生平年表

毕业于北师大附中

同年考入清华大学物理系

出生于北京

退休后仍任北京大学中文系博士生导师。

转到中文系,参与创办《文学月刊》

抗战爆发后,赴厦门大学任教授

任燕京大学教授

院系调整后成为北京大学中文系教授

1910

1928

1930

2004

1986

1956

1954

1952

1933

1934

1935

1937

1947

毕业留校,为朱自清的助教,出版第一本自由体诗集《夜》,闻一多设计封面,俞平伯写序,获得较高评价

辞职去上海,想靠写诗生活。当年秋返北平,先后任教于北平国民学院、北平大学女子文理学院、北平师大。

始改写格律诗,出版了《北平情歌》《冬眠曲及其它》两本格律诗集。

任北京大学中文系古代文学教研室主任,至1986年退休,

《光明日报》副刊《文学遗产》创刊至1963年终刊,任编委。曾参加中华全国文学艺术工作者第一、二次代表大会及第四次中国文学艺术工作者代表大会。

任北京大学诗歌中心主任

2006年10月4日病逝于北京,享年97岁

统编必修下册

第9课

诗意一生

●1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人尝试新的格律体,先后出版了《春野与窗》《北平情歌》《冬眠曲及其他》,震动了一时的文坛,被誉为给诗坛带来“一份晚唐的美丽”。

●1933年秋出版了第一本自由体诗集《夜》

清华大学中文系时的毕业论文,由闻一多先生设计封面、俞平伯先生写序

现代诗人废名曾说,“在新诗当中,林庚的分量或者比任何人都要重些……”

●笔耕不辍,90岁高龄时还新出了一本诗集

●2004年,他还牵头组建了北大诗歌中心,并担任主任。

统编必修下册

第9课

诗人学者

林庚主要从事新诗的创作和古代文学、古典诗歌的研究与教学工作,其学术道路曾被概括为“诗性与理性的完美结合”

林庚对中国文学史的研究独树一帜,20世纪40年代以来,他曾三度撰写中国文学史,其中《中国文学简史》作为高校教材流传至今。

在研究中,他非常注重创造性,着力寻找那些能说明创造的资料。

林庚说,“文学要是没有创造性,严格地说,就不是文学,就没有价值了。”“在有创造性的地方多讲,没创造性的地方少讲,只有这样,才可以看出中国文学史起伏的地方,看出它发展的脉络。”

统编必修下册

第9课

楚辞和唐诗研究是他的“双璧”

他对唐诗作出了“盛唐气象”、“少年精神”等经典概括,被学界广为接受。

他在唐诗研究方面其成果汇集在《唐诗综论》里。

林庚说:“当唐诗上升到它的高潮,一切就都表现为开朗的、解放的,唐人的生活实是以少年人的心情作为它的骨干。” “少年没有苦闷吗?春天没有悲伤吗?然而那到底是少年的,春天的。”

贺知章的名诗《咏柳》,是因为他的挖掘,才入选小学课本,最终家喻户晓。

统编必修下册

第9课

楚辞和唐诗研究是他的“双璧”

《诗人屈原及其作品研究》是他多年研究楚辞的一部论文集,其中大多数是关于屈原生平及其作品中文字、地理等问题方面的考释,也有一些论述屈原的人格、艺术成就和作品特色的文章。

统编必修下册

第9课

教书为业,心在创作

对于学生来说,他是出色的诗歌启蒙者和文学引路人,常常在讲坛上忘情地长吟诗词,写下一黑板一黑板的漂亮书法。任继愈、吴小如、傅璇琮、袁行霈、谢冕等学者无不受益于他的言传身教。

凡是见过林庚先生的人,都说他仙风道骨,从里到外透出一股清气。他的确是远离尘嚣。他的超然似乎是因为无须介入世俗的纷争……尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。 ——葛晓音。

皎如白雪,煦若阳春。六十年来,实钦此心。——吴组缃

手抛造物陶甄外,春在先生杖履中。——吴小如

秋日送别春天的心(缅怀诗人林庚)

燕园,少了一位良师;天堂,多了一位诗人。

――载自北京大学校园网

统编必修下册

第9课

清华园“四剑客”

林庚、吴组缃、李长之、季羡林

林庚、吴组缃、王瑶、季镇淮

“北大中文四老”

弟子们送给他十六个字:

建安风骨,盛唐气象;

少年精神,布衣情怀。

文人风骨

人走路要昂着头,我一生都是昂着头的。—林庚

初读文本

02

统编必修下册

第9课

新诗的创作曾经历了20世纪30年代的辉煌,但当代诗坛却呈现出一派萎靡不振的景象,专门发表诗歌的报刊、杂志寥寥无几。

针对这种现状,林庚说:“当代诗歌的路子不对……诗歌的语言是艺术的语言、诗化的语言、精练的语言,它需要从日常的生活语言中不断进行提炼,既不能脱离生活语言,又要超越生活语言。”

他写的《说“木叶”》一文,正是通过对古代诗歌中“木”字的艺术象征的阐释,说明诗歌语言的暗示性特点的。

写作背景

统编必修下册

第9课

解析标题

用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”,

阐发了古典诗歌语言富于暗示性的特点,

并对我国古代诗歌语言无限的表现力进行了精准的透视。

说

“木叶”

议论文体,

本文是文化随笔(文艺短评)

文章论题,表明本文是就古诗中“木叶”的意象进行分析、说理的

统编必修下册

第9课

梳理问题,寻找答案

问1:“木叶”是什么呢

问2:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢

问3:为什么单单“树叶”就不常见了呢

【答】:“木叶”也就是“树叶”。

【答】:“树”倒是常见的(举屈原、淮南小山和无名氏的诗为证)。

【答】:(1)一般的情况,大概遇见“树叶”的时候就都简称之为“叶”;

(2)一遇见“木叶”的时候,诗人们争取用“木叶”写名句。

问4:“树叶”为什么从来就无人过问呢

【答】:自屈原发现“木叶”奥妙后,诗人熟能生巧,最后到用“落木”

统编必修下册

第9课

问5:杜甫宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,为什么呢

【答】:可以看到“落木”一词确乎并非偶然(庾信诗为例)。其中关键显然在“木”这一字,进一步阐释“木叶”“落木”--精彩,“树叶”--少见,“落叶”--一般。诗歌语言的精妙差一点就会差很多(暗示“木”字精彩的原因)。

问6:“落木”萧萧下,难道不怕死心眼的人误以为是木头自天而降吗

【答】:为“木”字,诗人甘冒这个险。

统编必修下册

第9课

问7:古代的诗人在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言

【答】:(暗示“木”的精妙与“场合”有关)自屈原开始把它准确地用在一个秋风叶落的季节之中,此后的诗人们都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象(列举众诗人为证,具体举吴均诗为例)。

问8:“寒风扫高木”中用“高树”是不是可以呢 所谓“高木”者岂不正是“落木千山”的空阔吗

【答】:以曹植诗对比:“高树”饱满,“高木”空阔,“木”比“树”更显得单纯。“木”本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

统编必修下册

第9课

问9:“木”何以会有这个特征

【答】:不能不触及诗歌语言的暗示性,它在不知不觉中影响着我们,它富于感染性、启发性。“木”带有木头、木料、木板的影子,让人更多地想起了树干,故“叶”被排斥到“木”的疏朗形象之外,暗示着“落叶”。

问10:至于“木叶”呢

答:“木”还具有颜色的暗示性,可能透着黄色,在触觉上它可能是干燥而不是湿润的。于是“木叶”自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息(也表达游子的飘零之感)。它属于风,而不属于雨;属于爽朗的晴空,而不属于沉沉的阴天。“木”与“叶”的统一是“疏朗与绵密的交织”,表达着一个“迢远而情深的美丽形象”(与诗歌中“落叶”“黄叶”的意象对比)。

统编必修下册

第9课

问11:至于“落木”呢

【答】:比“木叶”还更显空阔,连“叶”所保留下的一点绵密之意也洗净了。

总结:

1-4问:提出为什么用“木叶”而舍“树叶”的疑问。

5-6问:提出为什么用“落木”而舍“落叶”的疑问,目的是引导读者注意“木”字为人喜用的原因。

7-11问:揭示“木”的两个艺术特征,回答上文的疑问,并启发人们思索诗歌语言的暗示性。

统编必修下册

第9课

抓关键句,概括段意

说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

1

2

3

4

5

6

7

古诗中很少用“树叶”,后发展到用“落木”。

说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。

说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

说明为什么会有这个特征(暗示性)。

第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

统编必修下册

第9课

划分层次,梳理思路

①说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

②古诗中很少用“树叶”,后发展到用“落木”。

③说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。

发现问题(1—3)

说明“木叶”为古代诗人所钟爱

分析问题(4—6)

分析“木”的两个艺术特征

④说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

⑤说明为什么会有这个特征(暗示性)。

⑥第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

⑦说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

总结全文(7)

艺术领域:一字之差,相隔千里

统编必修下册

第9课

“木叶”的两个艺术特征

有落叶的微黄与干燥之感

带来疏朗的秋天气息

含有落叶的因素

统编必修下册

第9课

文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,

对阐发道理起了怎样的作用?

增强文气,增添了文章的文化内涵与审美意蕴

1

是引子,可以援引出议论话题

2

3

作例证,可以使得对道理的分析有根有据

03

研读文本

统编必修下册

第9课

第一自然段引用了哪些诗人的诗句?其用意是什么?

屈原《九歌》“袅袅兮来秋风,洞庭波兮木叶下”;

谢庄《月赋》“洞庭始波,木叶微脱”;

陆厥《临江王节士歌》“木叶下,江连波,秋月照浦云歇山”;

王褒《渡河北》“秋风吹木叶,还似洞庭波”。

用意:①引出话题;

②论述“木叶”成为诗人笔下所钟爱的形象。

统编必修下册

第9课

我国古代诗歌中有一个特有的现象:诗歌中有用“树”这个意象的,也有用叶”的,可是用“树叶”的十分少见。大量的是用“木叶”,后来又发展到用“落木”。这是不是诗人们考虑到文字的洗练问题

如果古代诗歌中只有“树”或“叶”这样的意象,而没有“树叶”这一意,那么我们可以认为那是诗人是为了文字的洗练。但是诗歌中有“木叶”“落木”这样的意象,显然这不是诗人考虑文字洗练的缘故。

提出疑问

从概念上说,“木叶”就是“树叶”,那么诗歌之中我们能不能将同一概念的词语相互替换

在文学领域,概念相同的词语,它们在形象、色泽、联想意义上,可能大有区别。进入诗歌,就会形成不同的意象,造成不同的意境和情感。所以诗歌之中概念相同的词语是不能相互替换。

排除疑问

统编必修下册

第9课

从概念上讲,“木”“木叶”分别是什么

分别是“树”“树叶”。也就是从生物学角度来说,两者之间本无区别。

既然从生物学角度来说,“树”与“木”,“树叶”与“木叶”无区别,为什么我们却经常称“树”“树叶”,而我们现在很少有称“木”?

因为在我们的大脑里,“树”与“木”的形象是大不一样的。

提出疑问

排除疑问

树

木

满树的叶子

浓荫

水分很充足

浓绿

木板、木料

树干

落叶

秋天

微黄

干燥

统编必修下册

第9课

秋月照层岭,寒风扫高木。

——吴均《答柳恽》

空阔

饱满

高树多悲风,海水扬其波。

—曹植《野田黄雀行》

统编必修下册

第9课

“高木”和“高树”

统编必修下册

第9课

浓密繁华

庭中有奇树,绿叶发华滋。——无名氏

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。——萧纲《折杨柳》

皎皎云间月,灼灼叶中华。——陶渊明《拟古》

树叶

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》

洞庭始波,木叶微脱。——谢庄《月赋》

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。 ——陆厥《临江王节士歌》

秋风吹木叶,还似洞庭波。——王褒《渡河北》

木叶

疏朗绵密

“树叶”和“木叶”

统编必修下册

第9课

比较“树(叶)”“落叶”“木叶”“落木”的特征、意味的不同

意象 诗句 形象 特征 暗示与联想

树叶

木叶

落叶

落木

统编必修下册

第9课

比较“树(叶)”“落叶”“木叶”“落木”的特征、意味的不同

意象 诗句 形象 特征 暗示与联想

树叶 皎皎云间月,灼灼叶中华。 高树多悲风,海水扬其波。 午阴嘉树清圆。 饱满、繁茂 绿色、湿润 密密层层

的浓阴

木叶 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。 秋月照层岭,寒风扫高木。 空阔、疏朗与绵密交织 微黄、干燥 秋风叶落,

离人的叹息,

游子的漂泊。

落叶 柔条纷冉冉,落叶何翩翩。 雨中黄叶树,灯下白头人。 日暮风吹,叶落依枝。 风吹叶动, 浓阴绵密 可能碧绿柔软、可能深黄湿润 /

落木 辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。 无边落木萧萧下。 比木叶更显空阔,一点绵密之意也洗净 干燥, 几乎没有叶子 /

▲落叶:是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子。

▲木叶:秋风叶落,树叶疏朗,树干微黄干燥。

▲落木:比“木叶”更显得空阔,它连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。

第9课

统编必修下册

意象 场合 外形 颜色 质感 意味 联想

(落) 木 (叶) 秋风叶落 脱尽 叶子 枯黄 干燥 空阔疏朗 离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

树 (叶) 春夏之交 枝叶繁茂 绿(叶) 褐绿(干) 饱含水分 饱满绵密 密密层层

浓阴满地

统编必修下册

第9课

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》

美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

——曹植《美女篇》

静夜四无邻,荒居旧业贫。雨中黄叶树,灯下白头人。

——司空曙《喜外弟卢纶见宿》

“木叶”“落叶”“黄叶”带给我们的感觉是否一样

“木叶”飘零中透些微黄

“落叶”则饱含水分,繁密

“黄叶”微黄但不干燥,无飘零之意

统编必修下册

第9课

现象

在古代诗歌中,诗人多用“木叶”甚至“落木”,而极少看见用“树叶”或“落叶”。

为什么会有这种现象?

质疑

“木”与秋之间有着密切的联系,“木”适宜用在秋风叶落的季节。

解疑

在艺术的领域里,一字之差,相隔千里。

结论

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

探究思考

04

PPT模板下载:www./moban/ 行业PPT模板:www./hangye/

节日PPT模板:www./jieri/ PPT素材下载:www./sucai/

PPT背景图片:www./beijing/ PPT图表下载:www./tubiao/

优秀PPT下载:www./xiazai/ PPT教程: www./powerpoint/

Word教程: www./word/ Excel教程:www./excel/

资料下载:www./ziliao/ PPT课件下载:www./kejian/

范文下载:www./fanwen/ 试卷下载:www./shiti/

教案下载:www./jiaoan/

字体下载:www./ziti/

统编必修下册

第9课

文中“要说明‘木’它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。”对此,你有何看法

在我国诗歌中,许多意象具有相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表达相似或相通的感情。但是,这不是绝对的,有时候,诗人把它组织在不同的意象体系里,使之表达不同甚至相反的感情。

诗歌语言的精妙在于它的暗示性,但是,暗示性也会给诗歌创作带来负面影响,成为“流弊”。美学家朱光潜先生在《咬文嚼字》一文中曾说:“联想意义也最易误用而生流弊。联想起于习惯,习惯老是欢喜走熟路。熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,愈走就愈平滑俗滥,没有一点新奇的意味……美人都是‘柳腰桃面’,‘王嫱、西施’,才子都是‘学富五车,才高八斗’;谈风景必是‘春花秋月’,叙离别不离‘柳岸灞桥’;做买卖都有‘端木遗风’,到现在用铅字排印书籍还是‘付梓’‘杀青’。”

统编必修下册

第9课

本文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为“说‘木叶’”。若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你认为如何

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,这恐怕会被写成一篇理论性较强的学术论文。

标题拟为“说‘木叶’”,选取古诗中的“木叶”意象作为论题,在结构安排上由引古诗到探意蕴:先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再从它用于秋天的情景中探寻其含有落叶等因素,最后才触及诗歌语言的暗示性的问题,并加以阐释。这样,文章把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,逐层深入,探幽发微,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

统编必修下册

第9课

论证特色

采用层层设疑、由表及里的比较分析方法

文章井然有序,亲切自然,让“木叶”的艺术魅力跃然纸上。在比较分析的过程中,采用由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式:先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行了想象挖掘,使得读者也一同进入了诗歌鉴赏的境界,学会了品味诗歌的内部和外部语言。

选题小、论理深

虽然本文论证的是“诗歌语言的暗示性”这样一个大的论点,作者选取了古诗中的“木叶”形象作为论题,言近而旨远,深入而浅出。

逐层剥笋探究

古代诗人为什么用“木叶”而不用“树叶”,作者以探寻的目光层层分析。

颇富文化内涵

这是一篇诗论,作者不仅深谙诗歌妙道,而且在诗的海洋里游弋自如,在行文中许多有关“木叶”的古诗信手拈来,这样不仅使析理有凭有据,而且使文章平添了文化内涵,读之令人赏心悦目,受到美的熏陶。

统编必修下册

第9课

木 叶

树 叶

疏朗空阔

绵密饱满

暗 示 性

相去无几

一字千里

木

树

“木头” “木料” “木板”

概念

影子

想到

树干

排斥“叶”

质地、颜色

疏朗的清秋

统编必修下册

第9课

鉴赏诗歌语言的暗示性,品尝言外意味,读出诗歌丰富的内涵,

可以有以下两个方面分析。

暗示

事物特征暗示

文化心理暗示

文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。

品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”经常出现在什么样的场景中,能引起哪些联想,具有怎样的暗示性

统编必修下册

第9课

⑴闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

⑵灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。

自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人。(罗隐《柳》)

⑶扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

⑷渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

⑸柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。

登临望故国,谁识、京华倦客?(周邦彦《兰陵王》)

统编必修下册

第9课

柳

折枝送别

谐音

随风飘荡

春天之物

柳条柔长

易生长,身边多见

时光流逝

情义绵绵

送别

惜别

思乡

相思

身不由己

统编必修下册

第9课

朗读三首咏梅诗,体会其中“梅”这一意象所包含的思想感情

王安石《梅花》

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

陆游《卜算子》

驿外断桥边,寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,只有香如故。

毛泽东《卜算子》

风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报,

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

统编必修下册

第9课

王安石《梅花》

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

表现了梅花“凌寒独自开”的高贵品格

陆游《卜算子》

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

毛泽东《卜算子》

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑。

毛词与陆词的题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,毛词中有一种超越时空的壮美和豪放乐观,振奋人心。

2022.3.23

MANY THANKS !

感谢观看

统编版必修下册

林 庚

说“木叶”

统编版必修下册

学习目标

1

理解古代诗歌中“木叶”意象的意蕴,比较“(落)木(叶)”与“树 (叶)”的不同,把握“木”的艺术特征。

2

3

4

了解诗歌语言具有潜在暗示性的特点,明确本文写作目的。

分析文章例证法、引证法运用的效果,鉴赏本文作为文艺随笔的艺术特色。

了解中国古典诗歌意象的相对稳定的特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。

统编必修下册

第9课

目 录

走近作者

初读文本

研读文本

01

02

03

探究思考

04

走近作者

01

统编必修下册

第9课

林庚(1910.2.22-2006.10.4)

字静希,福建福州人,

诗人、学者

父亲为清华大学哲学系教授林宰平,

沈从文称其在文学、法政、哲学、佛学、诗文、书画诸方面都极具造诣。金岳霖、张中行、吴小如均为其弟子。

统编必修下册

第8课

生平年表

毕业于北师大附中

同年考入清华大学物理系

出生于北京

退休后仍任北京大学中文系博士生导师。

转到中文系,参与创办《文学月刊》

抗战爆发后,赴厦门大学任教授

任燕京大学教授

院系调整后成为北京大学中文系教授

1910

1928

1930

2004

1986

1956

1954

1952

1933

1934

1935

1937

1947

毕业留校,为朱自清的助教,出版第一本自由体诗集《夜》,闻一多设计封面,俞平伯写序,获得较高评价

辞职去上海,想靠写诗生活。当年秋返北平,先后任教于北平国民学院、北平大学女子文理学院、北平师大。

始改写格律诗,出版了《北平情歌》《冬眠曲及其它》两本格律诗集。

任北京大学中文系古代文学教研室主任,至1986年退休,

《光明日报》副刊《文学遗产》创刊至1963年终刊,任编委。曾参加中华全国文学艺术工作者第一、二次代表大会及第四次中国文学艺术工作者代表大会。

任北京大学诗歌中心主任

2006年10月4日病逝于北京,享年97岁

统编必修下册

第9课

诗意一生

●1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人尝试新的格律体,先后出版了《春野与窗》《北平情歌》《冬眠曲及其他》,震动了一时的文坛,被誉为给诗坛带来“一份晚唐的美丽”。

●1933年秋出版了第一本自由体诗集《夜》

清华大学中文系时的毕业论文,由闻一多先生设计封面、俞平伯先生写序

现代诗人废名曾说,“在新诗当中,林庚的分量或者比任何人都要重些……”

●笔耕不辍,90岁高龄时还新出了一本诗集

●2004年,他还牵头组建了北大诗歌中心,并担任主任。

统编必修下册

第9课

诗人学者

林庚主要从事新诗的创作和古代文学、古典诗歌的研究与教学工作,其学术道路曾被概括为“诗性与理性的完美结合”

林庚对中国文学史的研究独树一帜,20世纪40年代以来,他曾三度撰写中国文学史,其中《中国文学简史》作为高校教材流传至今。

在研究中,他非常注重创造性,着力寻找那些能说明创造的资料。

林庚说,“文学要是没有创造性,严格地说,就不是文学,就没有价值了。”“在有创造性的地方多讲,没创造性的地方少讲,只有这样,才可以看出中国文学史起伏的地方,看出它发展的脉络。”

统编必修下册

第9课

楚辞和唐诗研究是他的“双璧”

他对唐诗作出了“盛唐气象”、“少年精神”等经典概括,被学界广为接受。

他在唐诗研究方面其成果汇集在《唐诗综论》里。

林庚说:“当唐诗上升到它的高潮,一切就都表现为开朗的、解放的,唐人的生活实是以少年人的心情作为它的骨干。” “少年没有苦闷吗?春天没有悲伤吗?然而那到底是少年的,春天的。”

贺知章的名诗《咏柳》,是因为他的挖掘,才入选小学课本,最终家喻户晓。

统编必修下册

第9课

楚辞和唐诗研究是他的“双璧”

《诗人屈原及其作品研究》是他多年研究楚辞的一部论文集,其中大多数是关于屈原生平及其作品中文字、地理等问题方面的考释,也有一些论述屈原的人格、艺术成就和作品特色的文章。

统编必修下册

第9课

教书为业,心在创作

对于学生来说,他是出色的诗歌启蒙者和文学引路人,常常在讲坛上忘情地长吟诗词,写下一黑板一黑板的漂亮书法。任继愈、吴小如、傅璇琮、袁行霈、谢冕等学者无不受益于他的言传身教。

凡是见过林庚先生的人,都说他仙风道骨,从里到外透出一股清气。他的确是远离尘嚣。他的超然似乎是因为无须介入世俗的纷争……尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。 ——葛晓音。

皎如白雪,煦若阳春。六十年来,实钦此心。——吴组缃

手抛造物陶甄外,春在先生杖履中。——吴小如

秋日送别春天的心(缅怀诗人林庚)

燕园,少了一位良师;天堂,多了一位诗人。

――载自北京大学校园网

统编必修下册

第9课

清华园“四剑客”

林庚、吴组缃、李长之、季羡林

林庚、吴组缃、王瑶、季镇淮

“北大中文四老”

弟子们送给他十六个字:

建安风骨,盛唐气象;

少年精神,布衣情怀。

文人风骨

人走路要昂着头,我一生都是昂着头的。—林庚

初读文本

02

统编必修下册

第9课

新诗的创作曾经历了20世纪30年代的辉煌,但当代诗坛却呈现出一派萎靡不振的景象,专门发表诗歌的报刊、杂志寥寥无几。

针对这种现状,林庚说:“当代诗歌的路子不对……诗歌的语言是艺术的语言、诗化的语言、精练的语言,它需要从日常的生活语言中不断进行提炼,既不能脱离生活语言,又要超越生活语言。”

他写的《说“木叶”》一文,正是通过对古代诗歌中“木”字的艺术象征的阐释,说明诗歌语言的暗示性特点的。

写作背景

统编必修下册

第9课

解析标题

用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”,

阐发了古典诗歌语言富于暗示性的特点,

并对我国古代诗歌语言无限的表现力进行了精准的透视。

说

“木叶”

议论文体,

本文是文化随笔(文艺短评)

文章论题,表明本文是就古诗中“木叶”的意象进行分析、说理的

统编必修下册

第9课

梳理问题,寻找答案

问1:“木叶”是什么呢

问2:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢

问3:为什么单单“树叶”就不常见了呢

【答】:“木叶”也就是“树叶”。

【答】:“树”倒是常见的(举屈原、淮南小山和无名氏的诗为证)。

【答】:(1)一般的情况,大概遇见“树叶”的时候就都简称之为“叶”;

(2)一遇见“木叶”的时候,诗人们争取用“木叶”写名句。

问4:“树叶”为什么从来就无人过问呢

【答】:自屈原发现“木叶”奥妙后,诗人熟能生巧,最后到用“落木”

统编必修下册

第9课

问5:杜甫宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,为什么呢

【答】:可以看到“落木”一词确乎并非偶然(庾信诗为例)。其中关键显然在“木”这一字,进一步阐释“木叶”“落木”--精彩,“树叶”--少见,“落叶”--一般。诗歌语言的精妙差一点就会差很多(暗示“木”字精彩的原因)。

问6:“落木”萧萧下,难道不怕死心眼的人误以为是木头自天而降吗

【答】:为“木”字,诗人甘冒这个险。

统编必修下册

第9课

问7:古代的诗人在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言

【答】:(暗示“木”的精妙与“场合”有关)自屈原开始把它准确地用在一个秋风叶落的季节之中,此后的诗人们都以此在秋天的情景中取得鲜明的形象(列举众诗人为证,具体举吴均诗为例)。

问8:“寒风扫高木”中用“高树”是不是可以呢 所谓“高木”者岂不正是“落木千山”的空阔吗

【答】:以曹植诗对比:“高树”饱满,“高木”空阔,“木”比“树”更显得单纯。“木”本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

统编必修下册

第9课

问9:“木”何以会有这个特征

【答】:不能不触及诗歌语言的暗示性,它在不知不觉中影响着我们,它富于感染性、启发性。“木”带有木头、木料、木板的影子,让人更多地想起了树干,故“叶”被排斥到“木”的疏朗形象之外,暗示着“落叶”。

问10:至于“木叶”呢

答:“木”还具有颜色的暗示性,可能透着黄色,在触觉上它可能是干燥而不是湿润的。于是“木叶”自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息(也表达游子的飘零之感)。它属于风,而不属于雨;属于爽朗的晴空,而不属于沉沉的阴天。“木”与“叶”的统一是“疏朗与绵密的交织”,表达着一个“迢远而情深的美丽形象”(与诗歌中“落叶”“黄叶”的意象对比)。

统编必修下册

第9课

问11:至于“落木”呢

【答】:比“木叶”还更显空阔,连“叶”所保留下的一点绵密之意也洗净了。

总结:

1-4问:提出为什么用“木叶”而舍“树叶”的疑问。

5-6问:提出为什么用“落木”而舍“落叶”的疑问,目的是引导读者注意“木”字为人喜用的原因。

7-11问:揭示“木”的两个艺术特征,回答上文的疑问,并启发人们思索诗歌语言的暗示性。

统编必修下册

第9课

抓关键句,概括段意

说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

1

2

3

4

5

6

7

古诗中很少用“树叶”,后发展到用“落木”。

说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。

说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

说明为什么会有这个特征(暗示性)。

第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

统编必修下册

第9课

划分层次,梳理思路

①说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

②古诗中很少用“树叶”,后发展到用“落木”。

③说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。

发现问题(1—3)

说明“木叶”为古代诗人所钟爱

分析问题(4—6)

分析“木”的两个艺术特征

④说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

⑤说明为什么会有这个特征(暗示性)。

⑥第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

⑦说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

总结全文(7)

艺术领域:一字之差,相隔千里

统编必修下册

第9课

“木叶”的两个艺术特征

有落叶的微黄与干燥之感

带来疏朗的秋天气息

含有落叶的因素

统编必修下册

第9课

文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,

对阐发道理起了怎样的作用?

增强文气,增添了文章的文化内涵与审美意蕴

1

是引子,可以援引出议论话题

2

3

作例证,可以使得对道理的分析有根有据

03

研读文本

统编必修下册

第9课

第一自然段引用了哪些诗人的诗句?其用意是什么?

屈原《九歌》“袅袅兮来秋风,洞庭波兮木叶下”;

谢庄《月赋》“洞庭始波,木叶微脱”;

陆厥《临江王节士歌》“木叶下,江连波,秋月照浦云歇山”;

王褒《渡河北》“秋风吹木叶,还似洞庭波”。

用意:①引出话题;

②论述“木叶”成为诗人笔下所钟爱的形象。

统编必修下册

第9课

我国古代诗歌中有一个特有的现象:诗歌中有用“树”这个意象的,也有用叶”的,可是用“树叶”的十分少见。大量的是用“木叶”,后来又发展到用“落木”。这是不是诗人们考虑到文字的洗练问题

如果古代诗歌中只有“树”或“叶”这样的意象,而没有“树叶”这一意,那么我们可以认为那是诗人是为了文字的洗练。但是诗歌中有“木叶”“落木”这样的意象,显然这不是诗人考虑文字洗练的缘故。

提出疑问

从概念上说,“木叶”就是“树叶”,那么诗歌之中我们能不能将同一概念的词语相互替换

在文学领域,概念相同的词语,它们在形象、色泽、联想意义上,可能大有区别。进入诗歌,就会形成不同的意象,造成不同的意境和情感。所以诗歌之中概念相同的词语是不能相互替换。

排除疑问

统编必修下册

第9课

从概念上讲,“木”“木叶”分别是什么

分别是“树”“树叶”。也就是从生物学角度来说,两者之间本无区别。

既然从生物学角度来说,“树”与“木”,“树叶”与“木叶”无区别,为什么我们却经常称“树”“树叶”,而我们现在很少有称“木”?

因为在我们的大脑里,“树”与“木”的形象是大不一样的。

提出疑问

排除疑问

树

木

满树的叶子

浓荫

水分很充足

浓绿

木板、木料

树干

落叶

秋天

微黄

干燥

统编必修下册

第9课

秋月照层岭,寒风扫高木。

——吴均《答柳恽》

空阔

饱满

高树多悲风,海水扬其波。

—曹植《野田黄雀行》

统编必修下册

第9课

“高木”和“高树”

统编必修下册

第9课

浓密繁华

庭中有奇树,绿叶发华滋。——无名氏

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。——萧纲《折杨柳》

皎皎云间月,灼灼叶中华。——陶渊明《拟古》

树叶

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》

洞庭始波,木叶微脱。——谢庄《月赋》

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。 ——陆厥《临江王节士歌》

秋风吹木叶,还似洞庭波。——王褒《渡河北》

木叶

疏朗绵密

“树叶”和“木叶”

统编必修下册

第9课

比较“树(叶)”“落叶”“木叶”“落木”的特征、意味的不同

意象 诗句 形象 特征 暗示与联想

树叶

木叶

落叶

落木

统编必修下册

第9课

比较“树(叶)”“落叶”“木叶”“落木”的特征、意味的不同

意象 诗句 形象 特征 暗示与联想

树叶 皎皎云间月,灼灼叶中华。 高树多悲风,海水扬其波。 午阴嘉树清圆。 饱满、繁茂 绿色、湿润 密密层层

的浓阴

木叶 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。 秋月照层岭,寒风扫高木。 空阔、疏朗与绵密交织 微黄、干燥 秋风叶落,

离人的叹息,

游子的漂泊。

落叶 柔条纷冉冉,落叶何翩翩。 雨中黄叶树,灯下白头人。 日暮风吹,叶落依枝。 风吹叶动, 浓阴绵密 可能碧绿柔软、可能深黄湿润 /

落木 辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。 无边落木萧萧下。 比木叶更显空阔,一点绵密之意也洗净 干燥, 几乎没有叶子 /

▲落叶:是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子。

▲木叶:秋风叶落,树叶疏朗,树干微黄干燥。

▲落木:比“木叶”更显得空阔,它连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。

第9课

统编必修下册

意象 场合 外形 颜色 质感 意味 联想

(落) 木 (叶) 秋风叶落 脱尽 叶子 枯黄 干燥 空阔疏朗 离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

树 (叶) 春夏之交 枝叶繁茂 绿(叶) 褐绿(干) 饱含水分 饱满绵密 密密层层

浓阴满地

统编必修下册

第9课

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》

美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

——曹植《美女篇》

静夜四无邻,荒居旧业贫。雨中黄叶树,灯下白头人。

——司空曙《喜外弟卢纶见宿》

“木叶”“落叶”“黄叶”带给我们的感觉是否一样

“木叶”飘零中透些微黄

“落叶”则饱含水分,繁密

“黄叶”微黄但不干燥,无飘零之意

统编必修下册

第9课

现象

在古代诗歌中,诗人多用“木叶”甚至“落木”,而极少看见用“树叶”或“落叶”。

为什么会有这种现象?

质疑

“木”与秋之间有着密切的联系,“木”适宜用在秋风叶落的季节。

解疑

在艺术的领域里,一字之差,相隔千里。

结论

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

探究思考

04

PPT模板下载:www./moban/ 行业PPT模板:www./hangye/

节日PPT模板:www./jieri/ PPT素材下载:www./sucai/

PPT背景图片:www./beijing/ PPT图表下载:www./tubiao/

优秀PPT下载:www./xiazai/ PPT教程: www./powerpoint/

Word教程: www./word/ Excel教程:www./excel/

资料下载:www./ziliao/ PPT课件下载:www./kejian/

范文下载:www./fanwen/ 试卷下载:www./shiti/

教案下载:www./jiaoan/

字体下载:www./ziti/

统编必修下册

第9课

文中“要说明‘木’它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。”对此,你有何看法

在我国诗歌中,许多意象具有相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表达相似或相通的感情。但是,这不是绝对的,有时候,诗人把它组织在不同的意象体系里,使之表达不同甚至相反的感情。

诗歌语言的精妙在于它的暗示性,但是,暗示性也会给诗歌创作带来负面影响,成为“流弊”。美学家朱光潜先生在《咬文嚼字》一文中曾说:“联想意义也最易误用而生流弊。联想起于习惯,习惯老是欢喜走熟路。熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,愈走就愈平滑俗滥,没有一点新奇的意味……美人都是‘柳腰桃面’,‘王嫱、西施’,才子都是‘学富五车,才高八斗’;谈风景必是‘春花秋月’,叙离别不离‘柳岸灞桥’;做买卖都有‘端木遗风’,到现在用铅字排印书籍还是‘付梓’‘杀青’。”

统编必修下册

第9课

本文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为“说‘木叶’”。若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你认为如何

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,这恐怕会被写成一篇理论性较强的学术论文。

标题拟为“说‘木叶’”,选取古诗中的“木叶”意象作为论题,在结构安排上由引古诗到探意蕴:先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再从它用于秋天的情景中探寻其含有落叶等因素,最后才触及诗歌语言的暗示性的问题,并加以阐释。这样,文章把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,逐层深入,探幽发微,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

统编必修下册

第9课

论证特色

采用层层设疑、由表及里的比较分析方法

文章井然有序,亲切自然,让“木叶”的艺术魅力跃然纸上。在比较分析的过程中,采用由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式:先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行了想象挖掘,使得读者也一同进入了诗歌鉴赏的境界,学会了品味诗歌的内部和外部语言。

选题小、论理深

虽然本文论证的是“诗歌语言的暗示性”这样一个大的论点,作者选取了古诗中的“木叶”形象作为论题,言近而旨远,深入而浅出。

逐层剥笋探究

古代诗人为什么用“木叶”而不用“树叶”,作者以探寻的目光层层分析。

颇富文化内涵

这是一篇诗论,作者不仅深谙诗歌妙道,而且在诗的海洋里游弋自如,在行文中许多有关“木叶”的古诗信手拈来,这样不仅使析理有凭有据,而且使文章平添了文化内涵,读之令人赏心悦目,受到美的熏陶。

统编必修下册

第9课

木 叶

树 叶

疏朗空阔

绵密饱满

暗 示 性

相去无几

一字千里

木

树

“木头” “木料” “木板”

概念

影子

想到

树干

排斥“叶”

质地、颜色

疏朗的清秋

统编必修下册

第9课

鉴赏诗歌语言的暗示性,品尝言外意味,读出诗歌丰富的内涵,

可以有以下两个方面分析。

暗示

事物特征暗示

文化心理暗示

文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。

品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”经常出现在什么样的场景中,能引起哪些联想,具有怎样的暗示性

统编必修下册

第9课

⑴闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

⑵灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。

自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人。(罗隐《柳》)

⑶扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

⑷渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

⑸柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。

登临望故国,谁识、京华倦客?(周邦彦《兰陵王》)

统编必修下册

第9课

柳

折枝送别

谐音

随风飘荡

春天之物

柳条柔长

易生长,身边多见

时光流逝

情义绵绵

送别

惜别

思乡

相思

身不由己

统编必修下册

第9课

朗读三首咏梅诗,体会其中“梅”这一意象所包含的思想感情

王安石《梅花》

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

陆游《卜算子》

驿外断桥边,寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,只有香如故。

毛泽东《卜算子》

风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报,

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

统编必修下册

第9课

王安石《梅花》

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

表现了梅花“凌寒独自开”的高贵品格

陆游《卜算子》

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

毛泽东《卜算子》

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑。

毛词与陆词的题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,毛词中有一种超越时空的壮美和豪放乐观,振奋人心。

2022.3.23

MANY THANKS !

感谢观看

统编版必修下册

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])