第2章 对环境的察觉 单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第2章 对环境的察觉 单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 662.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-24 07:55:36 | ||

图片预览

文档简介

第二章对环境的察觉测试卷

一、单选题(共15题;共45分)

1.(3分)下列各种四种现象,不能用光的直线传播来解释的是( )

A.妙趣手影 B.小孔成像 C.日食奇观 D.光纤通信

2.(3分)下列关于光学实验的说法,错误的是( )

A.探究光的反射定律时,硬纸板可以显示光的传播路径

B.探究平面镜成像特点时,使用两支相同的蜡烛是为了比较像与物的大小关系

C.探究光的折射特点时,光从空气射入水中,传播方向一定会发生改变

D.探究凸透镜成像规律时,当蜡烛燃烧变短时,光屏上的像会向上移动

3.(3分)下列关于光现象的描述正确的是( )

A.人距离平面镜越远,在平面镜中成的像越小

B.电视机遥控器利用红外线遥控电视机

C.近视患者需配戴凹透镜做的眼镜进行矫正,使像,成在视网膜的前方

D.在湖边散步时看到的水中的“鱼”和“云”,都是光的折射形成的虚像

4.(3分)将一支点燃的蜡烛放在一个凸透镜前30厘米处,在凸透镜另一侧的光屏上得到清晰等大的像。若把蜡烛从原来的位置向凸透镜方向移动20厘米,则此时蜡烛经该凸透镜所成的像是( )

A.放大的虚像 B.等大的虛像 C.缩小的实像 D.缩小的虚像

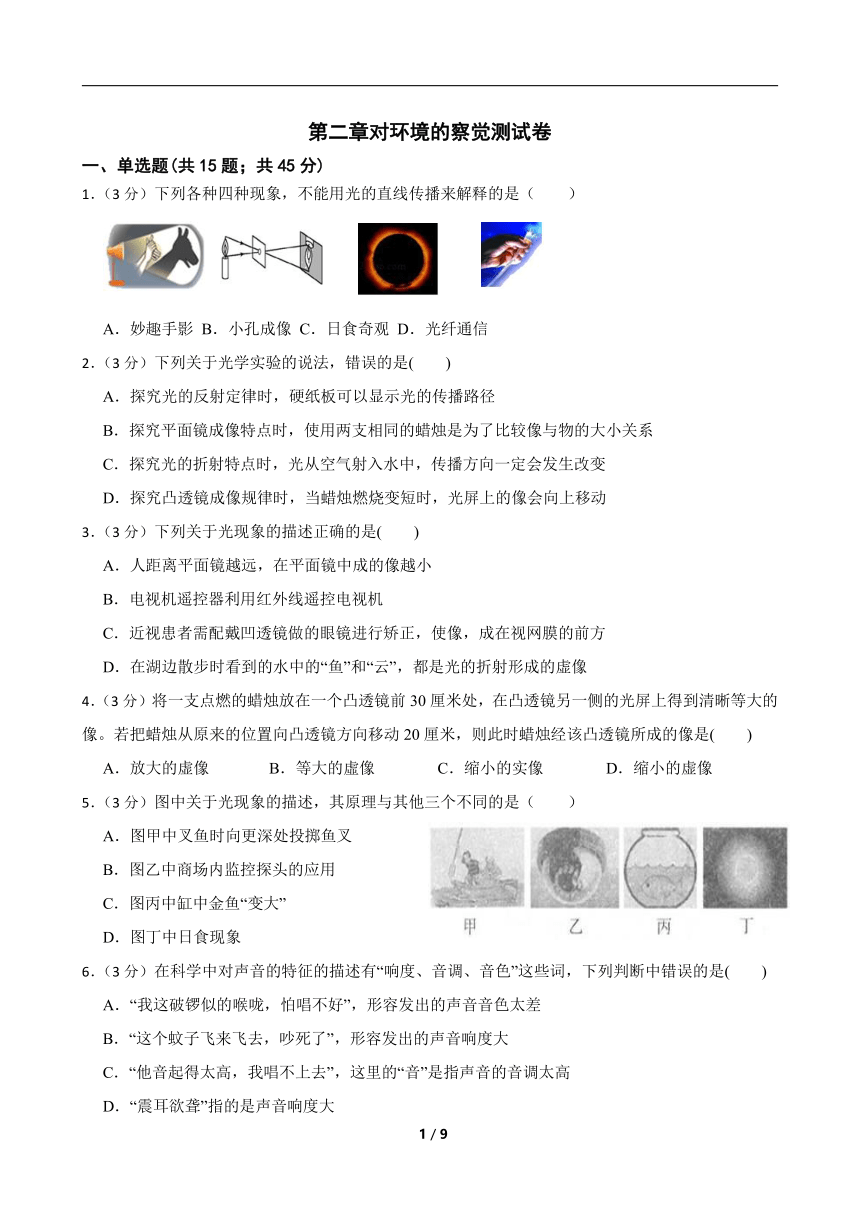

5.(3分)图中关于光现象的描述,其原理与其他三个不同的是( )

A.图甲中叉鱼时向更深处投掷鱼叉

B.图乙中商场内监控探头的应用

C.图丙中缸中金鱼“变大”

D.图丁中日食现象

6.(3分)在科学中对声音的特征的描述有“响度、音调、音色”这些词,下列判断中错误的是( )

A.“我这破锣似的喉咙,怕唱不好”,形容发出的声音音色太差

B.“这个蚊子飞来飞去,吵死了”,形容发出的声音响度大

C.“他音起得太高,我唱不上去”,这里的“音”是指声音的音调太高

D.“震耳欲聋”指的是声音响度大

7.(3分)做好课本实验是学好科学的前提条件。某同学配戴眼镜凝视课本上的文字,将眼睛慢慢移近,直至看不清楚为止,摘下眼镜后又能看清课本上的文字。该同学可能有的视力缺陷及其成因是( )

A.有近视,原因是眼球的前后径过长或晶状体的曲度过大

B.有近视,原因是眼球的前后径过短或晶状体的曲度过小

C.有远视,原因是眼球的前后径过长或晶状体的曲度过大

D.有远视,原因是眼球的前后径过短或晶状体的曲度过小

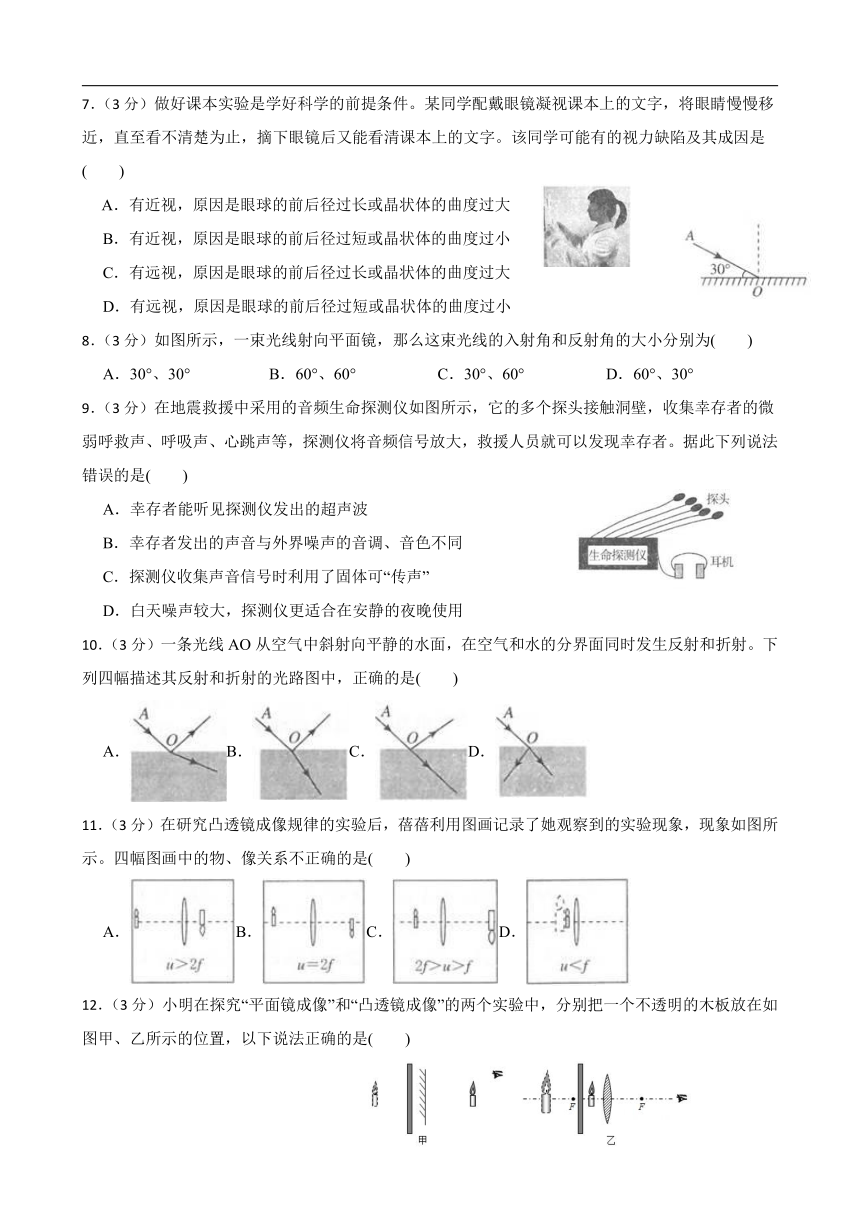

8.(3分)如图所示,一束光线射向平面镜,那么这束光线的入射角和反射角的大小分别为( )

A.30°、30° B.60°、60° C.30°、60° D.60°、30°

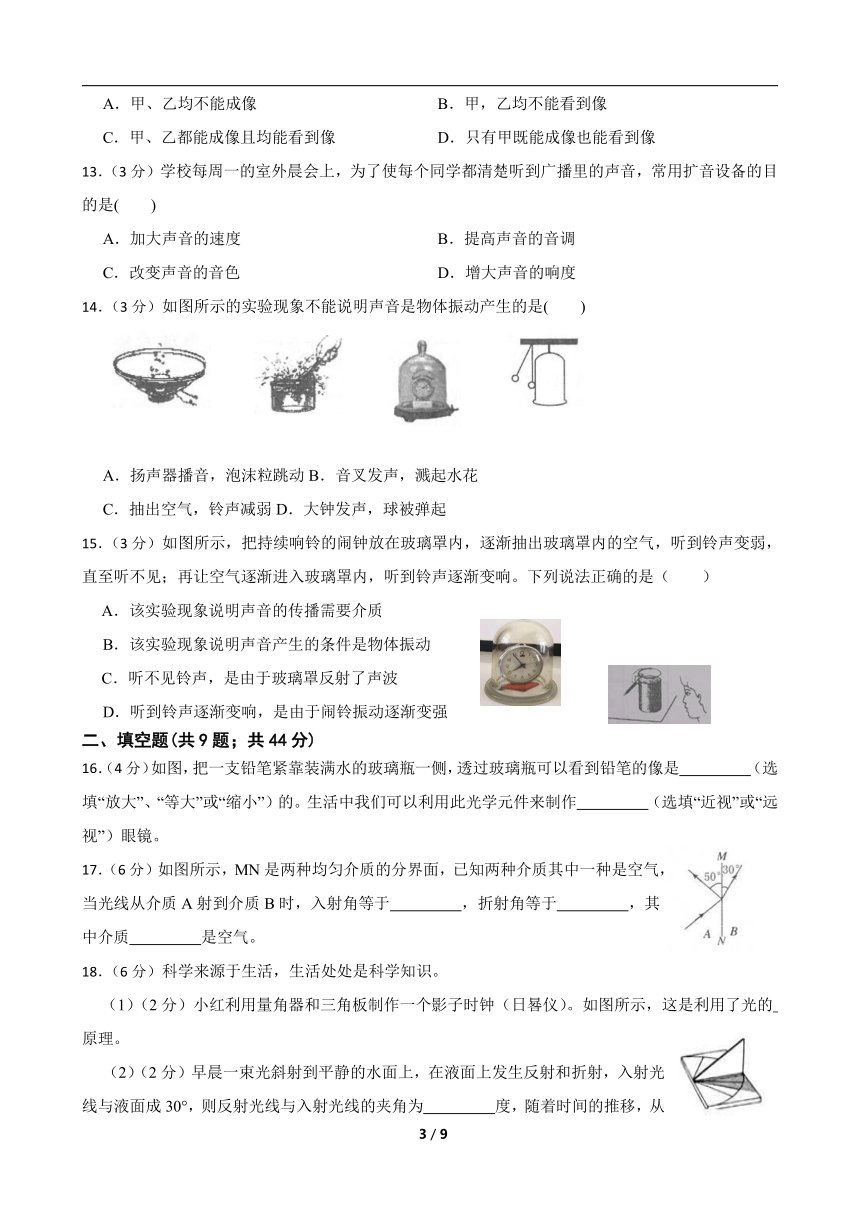

9.(3分)在地震救援中采用的音频生命探测仪如图所示,它的多个探头接触洞壁,收集幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪将音频信号放大,救援人员就可以发现幸存者。据此下列说法错误的是( )

A.幸存者能听见探测仪发出的超声波

B.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同

C.探测仪收集声音信号时利用了固体可“传声”

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用

10.(3分)一条光线AO从空气中斜射向平静的水面,在空气和水的分界面同时发生反射和折射。下列四幅描述其反射和折射的光路图中,正确的是( )

A.B.C.D.

11.(3分)在研究凸透镜成像规律的实验后,蓓蓓利用图画记录了她观察到的实验现象,现象如图所示。四幅图画中的物、像关系不正确的是( )

A.B.C.D.

12.(3分)小明在探究“平面镜成像”和“凸透镜成像”的两个实验中,分别把一个不透明的木板放在如图甲、乙所示的位置,以下说法正确的是( )

A.甲、乙均不能成像 B.甲,乙均不能看到像

C.甲、乙都能成像且均能看到像 D.只有甲既能成像也能看到像

13.(3分)学校每周一的室外晨会上,为了使每个同学都清楚听到广播里的声音,常用扩音设备的目的是( )

A.加大声音的速度 B.提高声音的音调

C.改变声音的音色 D.增大声音的响度

14.(3分)如图所示的实验现象不能说明声音是物体振动产生的是( )

A.扬声器播音,泡沫粒跳动B.音叉发声,溅起水花

C.抽出空气,铃声减弱D.大钟发声,球被弹起

15.(3分)如图所示,把持续响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出玻璃罩内的空气,听到铃声变弱,直至听不见;再让空气逐渐进入玻璃罩内,听到铃声逐渐变响。下列说法正确的是( )

A.该实验现象说明声音的传播需要介质

B.该实验现象说明声音产生的条件是物体振动

C.听不见铃声,是由于玻璃罩反射了声波

D.听到铃声逐渐变响,是由于闹铃振动逐渐变强

二、填空题(共9题;共44分)

16.(4分)如图,把一支铅笔紧靠装满水的玻璃瓶一侧,透过玻璃瓶可以看到铅笔的像是 (选填“放大”、“等大”或“缩小”)的。生活中我们可以利用此光学元件来制作 (选填“近视”或“远视”)眼镜。

17.(6分)如图所示,MN是两种均匀介质的分界面,已知两种介质其中一种是空气,当光线从介质A射到介质B时,入射角等于 ,折射角等于 ,其中介质 是空气。

18.(6分)科学来源于生活,生活处处是科学知识。

(1)(2分)小红利用量角器和三角板制作一个影子时钟(日晷仪)。如图所示,这是利用了光的 原理。

(2)(2分)早晨一束光斜射到平静的水面上,在液面上发生反射和折射,入射光线与液面成30°,则反射光线与入射光线的夹角为 度,随着时间的推移,从早晨到中午,折射角将 (选填“增大”“不变”或“减小”)。

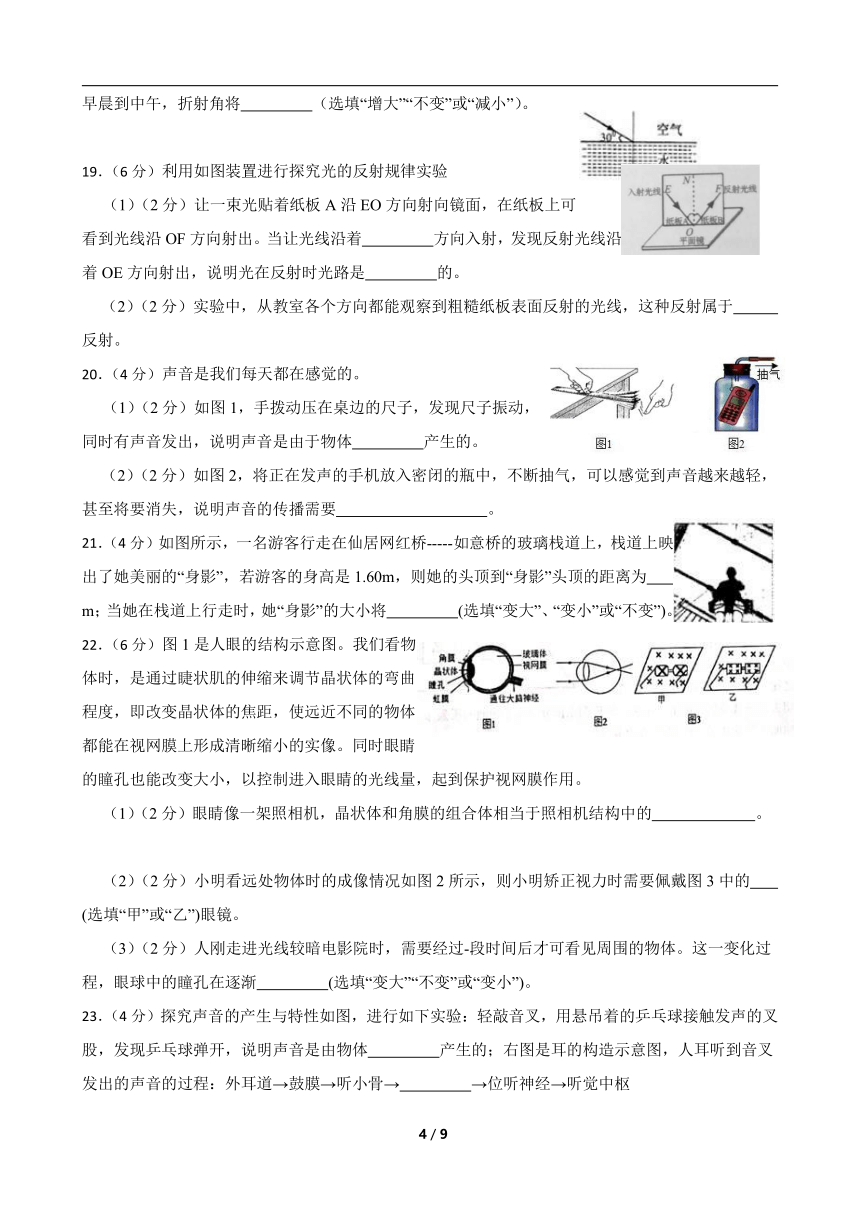

19.(6分)利用如图装置进行探究光的反射规律实验

(1)(2分)让一束光贴着纸板A沿EO方向射向镜面,在纸板上可看到光线沿OF方向射出。当让光线沿着 方向入射,发现反射光线沿着OE方向射出,说明光在反射时光路是 的。

(2)(2分)实验中,从教室各个方向都能观察到粗糙纸板表面反射的光线,这种反射属于 反射。

20.(4分)声音是我们每天都在感觉的。

(1)(2分)如图1,手拨动压在桌边的尺子,发现尺子振动,同时有声音发出,说明声音是由于物体 产生的。

(2)(2分)如图2,将正在发声的手机放入密闭的瓶中,不断抽气,可以感觉到声音越来越轻,甚至将要消失,说明声音的传播需要 。

21.(4分)如图所示,一名游客行走在仙居网红桥-----如意桥的玻璃栈道上,栈道上映出了她美丽的“身影”,若游客的身高是1.60m,则她的头顶到“身影”头顶的距离为 m;当她在栈道上行走时,她“身影”的大小将 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

22.(6分)图1是人眼的结构示意图。我们看物体时,是通过睫状肌的伸缩来调节晶状体的弯曲程度,即改变晶状体的焦距,使远近不同的物体都能在视网膜上形成清晰缩小的实像。同时眼睛的瞳孔也能改变大小,以控制进入眼睛的光线量,起到保护视网膜作用。

(1)(2分)眼睛像一架照相机,晶状体和角膜的组合体相当于照相机结构中的 。

(2)(2分)小明看远处物体时的成像情况如图2所示,则小明矫正视力时需要佩戴图3中的 (选填“甲”或“乙”)眼镜。

(3)(2分)人刚走进光线较暗电影院时,需要经过-段时间后才可看见周围的物体。这一变化过程,眼球中的瞳孔在逐渐 (选填“变大”“不变”或“变小”)。

23.(4分)探究声音的产生与特性如图,进行如下实验:轻敲音叉,用悬吊着的乒乓球接触发声的叉股,发现乒乓球弹开,说明声音是由物体 产生的;右图是耳的构造示意图,人耳听到音叉发出的声音的过程:外耳道→鼓膜→听小骨→ →位听神经→听觉中枢

24.(4分)如图是一种噪声监测设备,设备上指示的数字为90.6dB,这个数字表示的是当时环境声音的 (选填“音调”“响度”或“音色”)。城市某些街道“禁止鸣笛”是在 减弱噪声的(选填“声源处”“传播过程中”或“人耳处”)。

三、实验探究题(共4题;共42分)

25.(12分)小明同学利用光具座、凸透镜、蜡烛、光屏等实验器材探究凸透镜成像的规律:

(1)(3分)如图所示,烛焰在光屏上成清晰的像,则所成的像是倒立 (选填 “放大”或“等大”或“缩小”)的实像。

(2)(3分)将蜡烛向左移动,为了在光屏上呈现清晰的像,应将光屏向 (选填“左”或“右”)移动,但是不管蜡烛怎么向左移动,像始终在一倍到两倍焦距之间。

(3)(3分)相机和手机的镜头也是凸透镜。

①通过伸缩镜头,使像清晰地成在芯片上,这个操作过程便是“调焦”。小敏同学发现手机不能“调焦”但成像也基本清晰,她将手机拿到实验室去探究,实验数据如表所示,请判断手机镜头的焦距大约为 cm。

次数 物理量 1 2 3 4 5 6 7

物距/m 10.00 5.00 2.00 1.00 0.50 0.10 0.05

像距/cm 0.500 0.501 0.502 0.503 0.505 0.526 0.556

②请分析,手机拍摄远近不同的物体不需要“调焦”的原因是 。

26.(12分)小明在探究光的折射规律时,意外发现:当光沿某方向从半圆玻璃砖射向空气时,折射光消失而反射光却变得更亮(如图1),老师告诉他这是光的全反射现象。课后,小明查到光从玻璃射向空气时的一些数据如下表所示:

入射角i 0° 10° 20° 30° 40° 41.2° 41.8° 42°

折射角r 0° 15.2° 30.9° 48.6° 74.6° 81° 90° /

反射能量 5% 7% 26% 43% 77% 84% 100% 100%

(1)(3分)分析以上数据可知光从玻璃射向空气时,折射角随入射角的变化关系是:折射角随入射角的增大而 。

(2)(3分)光从玻璃射向空气时,当入射角i≥ °时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。

(3)(3分)由表格数据可知:图2中图线 (选填 “a”或“b”)反映了上述实验中的入射角与折射角之间的关系。

(4)(3分)当光从空气斜射向玻璃时,不能发生全反射现象。原因是折射角 入射角。(选填“>”“=”或“<")

27.(9分)在学习了光学知识后,某兴趣小组同学用玻璃杯和笔做了一些有趣的实验。

小柯先把笔放在空杯子后一定距离处(如图甲),然后向杯中注入水,看到了如图乙的现象。

小桥看到后很感兴趣,也进行了小柯的实验,但把笔放到注水玻璃杯后,却看到了如图丙现象,小桥思考后经过某一操作,终于看到了如小柯图乙的实验效果。

(1)(3分)小柯实验中,出现图乙的现象是因为注水的玻璃杯相当于 ,从而形成了一个“倒”像。

(2)(3分)请分析小桥进行的操作是 ,从而也达到了与小柯相同的实验效果。

(3)(3分)若将该注水的无盖玻璃杯移到固定在墙上的绿色环保标志“ ”的正前方,则站立时透过玻璃杯观察,下列图像中可能看到的是 。

A.B.C.D.

28.(9分)在探究“平面镜成像特点”的实验中,小科所在的小组的同学们选取一块薄平板玻璃、两根完全相同的蜡烛A和B、刻度尺、白纸、火柴等器材进行实验,如图1甲所示。

(1)(3分)实验过程中用玻璃板代替平面镜的原因是: ;

(2)(3分)小科将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,她观察发现:平板玻璃中蜡烛A的像偏低且倾斜。你认为在图1乙所示的三幅图中, 图是产生以上实验现象的原因;

(3)(3分)如图2所示,小科把四个模型分别面对玻璃板直立在桌面上,用于研究像与物左右位置的关系,最好选用 。

四、解答题(共3题;共19分)

29.(6分)为研究小孔成像与哪些因素有关,小科在硬纸板上挖了不同大小与形状的小孔,进行实验,其结果记录如下:

小孔的形状 ○ △ □

小孔最大外径/毫米 1 5 10 1 5 10 1 5 10

地面光斑形状 小孔距地面10厘米 ○ ○ ○ △ △ △ □ □ □

小孔距地而20厘米 ○ ○ ○ ○ △ △ △ □ □

小孔距地面40厘米 ○ ○ ○ ○ △ △ △ □ □

小孔距地面80厘米 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ □

小孔距地面160厘米 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

分析表中数据,请回答:

(1)(2分)小孔成像的原理是:光在同一种均匀介质中是沿 传播的;

(2)(2分)当小孔的形状、大小一定时,在一定范围内小孔到地面的距离 (填 “越大”或“越小”),地面上就越容易得到太阳的像;

(3)(2分)同学小明受到启发,改用形状为“凸”小孔进行实验,当“女”外径为10毫米,小孔距离地面160厘米时,地面光斑的形状为 (填序号)。

A.☆ B.○ C.△ D.□

30.(7分)作图题

(1)(4分)如图所示,在平静的湖边上方有一盏路灯,潜水员在水下E处看到了路灯的像。图中A、B两点其中一点是路灯的发光点,另一点是路灯的像点。请你区分发光点、像点,在图中画出水下E处的潜水员看到路灯的光路图。

(2)(3分)请在图中作出物体AB在平面镜中所成的像A′B′.

31.(6分)你知道如图这种高效的复习整理方法吗?白色的试卷上用黑色的油墨印着试题,你可以用红笔在横线处填写答案,然后找一块同样是红色的透明塑料片遮盖,之后你就只能看到题目,答案好像瞬间“消失”一样。请根据所学知识解释其中的奥秘。

答案解析部分

1.D2.C3.B4.A5.D6.B7.A8.B9.A10.B11.A12.C13.D14.C15.A

16.放大;远视

1740°;60°;B

18.(1)直线传播(2)120°;减小

19.1)FO;可逆(2)漫

20.(1)振动(2)介质(或空气)

21.3.20;不变

22.(1)(凸)透镜(2)乙(3)变大

23.振动;耳蜗

24.响度;声源处

25.(1)缩小(2)左(3)0.5;像距都非常接近焦距(像距变化不大)

26.(1)增大(2)41.8(3)a(4)<

27.(1)凸透镜(2)将笔适当远离水杯(3)A;B;C

28.(1)便于确定像的位置(2)C(3)A

29.(1)直线(2)越大(3)B

30.(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

31.试卷底板为白色,可反射所有色光;题目为黑色,不反射任何色光;答案为红色,可反射红光。当在白光下用红色的透明塑料片遮挡后,只能透过红光。故黑色的题目不反射 任何光,透过塑料片后仍旧为黑色;白色的底板反射的红光透过塑料片后变成红色;答案反射的红光透过塑料片后也保持红色,故红色的答案被红色的试卷底板“隐藏”。

一、单选题(共15题;共45分)

1.(3分)下列各种四种现象,不能用光的直线传播来解释的是( )

A.妙趣手影 B.小孔成像 C.日食奇观 D.光纤通信

2.(3分)下列关于光学实验的说法,错误的是( )

A.探究光的反射定律时,硬纸板可以显示光的传播路径

B.探究平面镜成像特点时,使用两支相同的蜡烛是为了比较像与物的大小关系

C.探究光的折射特点时,光从空气射入水中,传播方向一定会发生改变

D.探究凸透镜成像规律时,当蜡烛燃烧变短时,光屏上的像会向上移动

3.(3分)下列关于光现象的描述正确的是( )

A.人距离平面镜越远,在平面镜中成的像越小

B.电视机遥控器利用红外线遥控电视机

C.近视患者需配戴凹透镜做的眼镜进行矫正,使像,成在视网膜的前方

D.在湖边散步时看到的水中的“鱼”和“云”,都是光的折射形成的虚像

4.(3分)将一支点燃的蜡烛放在一个凸透镜前30厘米处,在凸透镜另一侧的光屏上得到清晰等大的像。若把蜡烛从原来的位置向凸透镜方向移动20厘米,则此时蜡烛经该凸透镜所成的像是( )

A.放大的虚像 B.等大的虛像 C.缩小的实像 D.缩小的虚像

5.(3分)图中关于光现象的描述,其原理与其他三个不同的是( )

A.图甲中叉鱼时向更深处投掷鱼叉

B.图乙中商场内监控探头的应用

C.图丙中缸中金鱼“变大”

D.图丁中日食现象

6.(3分)在科学中对声音的特征的描述有“响度、音调、音色”这些词,下列判断中错误的是( )

A.“我这破锣似的喉咙,怕唱不好”,形容发出的声音音色太差

B.“这个蚊子飞来飞去,吵死了”,形容发出的声音响度大

C.“他音起得太高,我唱不上去”,这里的“音”是指声音的音调太高

D.“震耳欲聋”指的是声音响度大

7.(3分)做好课本实验是学好科学的前提条件。某同学配戴眼镜凝视课本上的文字,将眼睛慢慢移近,直至看不清楚为止,摘下眼镜后又能看清课本上的文字。该同学可能有的视力缺陷及其成因是( )

A.有近视,原因是眼球的前后径过长或晶状体的曲度过大

B.有近视,原因是眼球的前后径过短或晶状体的曲度过小

C.有远视,原因是眼球的前后径过长或晶状体的曲度过大

D.有远视,原因是眼球的前后径过短或晶状体的曲度过小

8.(3分)如图所示,一束光线射向平面镜,那么这束光线的入射角和反射角的大小分别为( )

A.30°、30° B.60°、60° C.30°、60° D.60°、30°

9.(3分)在地震救援中采用的音频生命探测仪如图所示,它的多个探头接触洞壁,收集幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪将音频信号放大,救援人员就可以发现幸存者。据此下列说法错误的是( )

A.幸存者能听见探测仪发出的超声波

B.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同

C.探测仪收集声音信号时利用了固体可“传声”

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用

10.(3分)一条光线AO从空气中斜射向平静的水面,在空气和水的分界面同时发生反射和折射。下列四幅描述其反射和折射的光路图中,正确的是( )

A.B.C.D.

11.(3分)在研究凸透镜成像规律的实验后,蓓蓓利用图画记录了她观察到的实验现象,现象如图所示。四幅图画中的物、像关系不正确的是( )

A.B.C.D.

12.(3分)小明在探究“平面镜成像”和“凸透镜成像”的两个实验中,分别把一个不透明的木板放在如图甲、乙所示的位置,以下说法正确的是( )

A.甲、乙均不能成像 B.甲,乙均不能看到像

C.甲、乙都能成像且均能看到像 D.只有甲既能成像也能看到像

13.(3分)学校每周一的室外晨会上,为了使每个同学都清楚听到广播里的声音,常用扩音设备的目的是( )

A.加大声音的速度 B.提高声音的音调

C.改变声音的音色 D.增大声音的响度

14.(3分)如图所示的实验现象不能说明声音是物体振动产生的是( )

A.扬声器播音,泡沫粒跳动B.音叉发声,溅起水花

C.抽出空气,铃声减弱D.大钟发声,球被弹起

15.(3分)如图所示,把持续响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出玻璃罩内的空气,听到铃声变弱,直至听不见;再让空气逐渐进入玻璃罩内,听到铃声逐渐变响。下列说法正确的是( )

A.该实验现象说明声音的传播需要介质

B.该实验现象说明声音产生的条件是物体振动

C.听不见铃声,是由于玻璃罩反射了声波

D.听到铃声逐渐变响,是由于闹铃振动逐渐变强

二、填空题(共9题;共44分)

16.(4分)如图,把一支铅笔紧靠装满水的玻璃瓶一侧,透过玻璃瓶可以看到铅笔的像是 (选填“放大”、“等大”或“缩小”)的。生活中我们可以利用此光学元件来制作 (选填“近视”或“远视”)眼镜。

17.(6分)如图所示,MN是两种均匀介质的分界面,已知两种介质其中一种是空气,当光线从介质A射到介质B时,入射角等于 ,折射角等于 ,其中介质 是空气。

18.(6分)科学来源于生活,生活处处是科学知识。

(1)(2分)小红利用量角器和三角板制作一个影子时钟(日晷仪)。如图所示,这是利用了光的 原理。

(2)(2分)早晨一束光斜射到平静的水面上,在液面上发生反射和折射,入射光线与液面成30°,则反射光线与入射光线的夹角为 度,随着时间的推移,从早晨到中午,折射角将 (选填“增大”“不变”或“减小”)。

19.(6分)利用如图装置进行探究光的反射规律实验

(1)(2分)让一束光贴着纸板A沿EO方向射向镜面,在纸板上可看到光线沿OF方向射出。当让光线沿着 方向入射,发现反射光线沿着OE方向射出,说明光在反射时光路是 的。

(2)(2分)实验中,从教室各个方向都能观察到粗糙纸板表面反射的光线,这种反射属于 反射。

20.(4分)声音是我们每天都在感觉的。

(1)(2分)如图1,手拨动压在桌边的尺子,发现尺子振动,同时有声音发出,说明声音是由于物体 产生的。

(2)(2分)如图2,将正在发声的手机放入密闭的瓶中,不断抽气,可以感觉到声音越来越轻,甚至将要消失,说明声音的传播需要 。

21.(4分)如图所示,一名游客行走在仙居网红桥-----如意桥的玻璃栈道上,栈道上映出了她美丽的“身影”,若游客的身高是1.60m,则她的头顶到“身影”头顶的距离为 m;当她在栈道上行走时,她“身影”的大小将 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

22.(6分)图1是人眼的结构示意图。我们看物体时,是通过睫状肌的伸缩来调节晶状体的弯曲程度,即改变晶状体的焦距,使远近不同的物体都能在视网膜上形成清晰缩小的实像。同时眼睛的瞳孔也能改变大小,以控制进入眼睛的光线量,起到保护视网膜作用。

(1)(2分)眼睛像一架照相机,晶状体和角膜的组合体相当于照相机结构中的 。

(2)(2分)小明看远处物体时的成像情况如图2所示,则小明矫正视力时需要佩戴图3中的 (选填“甲”或“乙”)眼镜。

(3)(2分)人刚走进光线较暗电影院时,需要经过-段时间后才可看见周围的物体。这一变化过程,眼球中的瞳孔在逐渐 (选填“变大”“不变”或“变小”)。

23.(4分)探究声音的产生与特性如图,进行如下实验:轻敲音叉,用悬吊着的乒乓球接触发声的叉股,发现乒乓球弹开,说明声音是由物体 产生的;右图是耳的构造示意图,人耳听到音叉发出的声音的过程:外耳道→鼓膜→听小骨→ →位听神经→听觉中枢

24.(4分)如图是一种噪声监测设备,设备上指示的数字为90.6dB,这个数字表示的是当时环境声音的 (选填“音调”“响度”或“音色”)。城市某些街道“禁止鸣笛”是在 减弱噪声的(选填“声源处”“传播过程中”或“人耳处”)。

三、实验探究题(共4题;共42分)

25.(12分)小明同学利用光具座、凸透镜、蜡烛、光屏等实验器材探究凸透镜成像的规律:

(1)(3分)如图所示,烛焰在光屏上成清晰的像,则所成的像是倒立 (选填 “放大”或“等大”或“缩小”)的实像。

(2)(3分)将蜡烛向左移动,为了在光屏上呈现清晰的像,应将光屏向 (选填“左”或“右”)移动,但是不管蜡烛怎么向左移动,像始终在一倍到两倍焦距之间。

(3)(3分)相机和手机的镜头也是凸透镜。

①通过伸缩镜头,使像清晰地成在芯片上,这个操作过程便是“调焦”。小敏同学发现手机不能“调焦”但成像也基本清晰,她将手机拿到实验室去探究,实验数据如表所示,请判断手机镜头的焦距大约为 cm。

次数 物理量 1 2 3 4 5 6 7

物距/m 10.00 5.00 2.00 1.00 0.50 0.10 0.05

像距/cm 0.500 0.501 0.502 0.503 0.505 0.526 0.556

②请分析,手机拍摄远近不同的物体不需要“调焦”的原因是 。

26.(12分)小明在探究光的折射规律时,意外发现:当光沿某方向从半圆玻璃砖射向空气时,折射光消失而反射光却变得更亮(如图1),老师告诉他这是光的全反射现象。课后,小明查到光从玻璃射向空气时的一些数据如下表所示:

入射角i 0° 10° 20° 30° 40° 41.2° 41.8° 42°

折射角r 0° 15.2° 30.9° 48.6° 74.6° 81° 90° /

反射能量 5% 7% 26% 43% 77% 84% 100% 100%

(1)(3分)分析以上数据可知光从玻璃射向空气时,折射角随入射角的变化关系是:折射角随入射角的增大而 。

(2)(3分)光从玻璃射向空气时,当入射角i≥ °时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。

(3)(3分)由表格数据可知:图2中图线 (选填 “a”或“b”)反映了上述实验中的入射角与折射角之间的关系。

(4)(3分)当光从空气斜射向玻璃时,不能发生全反射现象。原因是折射角 入射角。(选填“>”“=”或“<")

27.(9分)在学习了光学知识后,某兴趣小组同学用玻璃杯和笔做了一些有趣的实验。

小柯先把笔放在空杯子后一定距离处(如图甲),然后向杯中注入水,看到了如图乙的现象。

小桥看到后很感兴趣,也进行了小柯的实验,但把笔放到注水玻璃杯后,却看到了如图丙现象,小桥思考后经过某一操作,终于看到了如小柯图乙的实验效果。

(1)(3分)小柯实验中,出现图乙的现象是因为注水的玻璃杯相当于 ,从而形成了一个“倒”像。

(2)(3分)请分析小桥进行的操作是 ,从而也达到了与小柯相同的实验效果。

(3)(3分)若将该注水的无盖玻璃杯移到固定在墙上的绿色环保标志“ ”的正前方,则站立时透过玻璃杯观察,下列图像中可能看到的是 。

A.B.C.D.

28.(9分)在探究“平面镜成像特点”的实验中,小科所在的小组的同学们选取一块薄平板玻璃、两根完全相同的蜡烛A和B、刻度尺、白纸、火柴等器材进行实验,如图1甲所示。

(1)(3分)实验过程中用玻璃板代替平面镜的原因是: ;

(2)(3分)小科将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,她观察发现:平板玻璃中蜡烛A的像偏低且倾斜。你认为在图1乙所示的三幅图中, 图是产生以上实验现象的原因;

(3)(3分)如图2所示,小科把四个模型分别面对玻璃板直立在桌面上,用于研究像与物左右位置的关系,最好选用 。

四、解答题(共3题;共19分)

29.(6分)为研究小孔成像与哪些因素有关,小科在硬纸板上挖了不同大小与形状的小孔,进行实验,其结果记录如下:

小孔的形状 ○ △ □

小孔最大外径/毫米 1 5 10 1 5 10 1 5 10

地面光斑形状 小孔距地面10厘米 ○ ○ ○ △ △ △ □ □ □

小孔距地而20厘米 ○ ○ ○ ○ △ △ △ □ □

小孔距地面40厘米 ○ ○ ○ ○ △ △ △ □ □

小孔距地面80厘米 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ □

小孔距地面160厘米 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

分析表中数据,请回答:

(1)(2分)小孔成像的原理是:光在同一种均匀介质中是沿 传播的;

(2)(2分)当小孔的形状、大小一定时,在一定范围内小孔到地面的距离 (填 “越大”或“越小”),地面上就越容易得到太阳的像;

(3)(2分)同学小明受到启发,改用形状为“凸”小孔进行实验,当“女”外径为10毫米,小孔距离地面160厘米时,地面光斑的形状为 (填序号)。

A.☆ B.○ C.△ D.□

30.(7分)作图题

(1)(4分)如图所示,在平静的湖边上方有一盏路灯,潜水员在水下E处看到了路灯的像。图中A、B两点其中一点是路灯的发光点,另一点是路灯的像点。请你区分发光点、像点,在图中画出水下E处的潜水员看到路灯的光路图。

(2)(3分)请在图中作出物体AB在平面镜中所成的像A′B′.

31.(6分)你知道如图这种高效的复习整理方法吗?白色的试卷上用黑色的油墨印着试题,你可以用红笔在横线处填写答案,然后找一块同样是红色的透明塑料片遮盖,之后你就只能看到题目,答案好像瞬间“消失”一样。请根据所学知识解释其中的奥秘。

答案解析部分

1.D2.C3.B4.A5.D6.B7.A8.B9.A10.B11.A12.C13.D14.C15.A

16.放大;远视

1740°;60°;B

18.(1)直线传播(2)120°;减小

19.1)FO;可逆(2)漫

20.(1)振动(2)介质(或空气)

21.3.20;不变

22.(1)(凸)透镜(2)乙(3)变大

23.振动;耳蜗

24.响度;声源处

25.(1)缩小(2)左(3)0.5;像距都非常接近焦距(像距变化不大)

26.(1)增大(2)41.8(3)a(4)<

27.(1)凸透镜(2)将笔适当远离水杯(3)A;B;C

28.(1)便于确定像的位置(2)C(3)A

29.(1)直线(2)越大(3)B

30.(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

31.试卷底板为白色,可反射所有色光;题目为黑色,不反射任何色光;答案为红色,可反射红光。当在白光下用红色的透明塑料片遮挡后,只能透过红光。故黑色的题目不反射 任何光,透过塑料片后仍旧为黑色;白色的底板反射的红光透过塑料片后变成红色;答案反射的红光透过塑料片后也保持红色,故红色的答案被红色的试卷底板“隐藏”。

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空