2021-2022学年统编版高中语文必修下册2.《烛之武退秦师》(课件43张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册2.《烛之武退秦师》(课件43张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-23 11:39:49 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

文学常识

壹

作者介绍

相传,《左传》的作者是春秋末年鲁国的史官左丘明,但由于文献不足,迄今尚无定论。

1.了解作者

左丘明(前556年-前451年)。鲁国之附庸小邾国 人,姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明(关于左丘明的姓名,长期以来由于先秦及汉代文献对左传作者左丘明的记载非常有限,历代学者就左丘明氏字名情况问题争论不休、众说纷纭。 一说复姓左丘,名明;一说单姓左,名丘明,但史载,左丘明乃姜子牙后裔,嫡系裔孙丘(邱)氏较为可靠,旁系左氏有待商酌 )

东周春秋末期鲁国之附庸小邾国人。春秋末期史学家、文学家、思想家、 散文家 。 曾任鲁国史官,为解析《春秋》而作《左传》 (又称《左氏春秋》) ,又作《国语》,作《国语》时已双目失明, 两书记录了不少西周、春秋的重要史事,保存了具有很高价值的原始资料。由于史料详实,文笔生动,引起了古今中外学者的爱好和研讨。被誉为"文宗史圣"、"经臣史祖",孔子、司马迁均尊左丘明为"君子"。历代帝王多有敕封:唐封经师;宋封瑕丘伯和中都伯;明封先儒和先贤。 山东肥城建有丘明中学以纪念左丘明。

左丘明是中国传统史学的创始人。史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖。被誉为"百家文字之宗、万世古文之祖"。 左丘明的思想是儒家思想, 在当时较多地反映了人民的利益和要求。

聚焦专题,研读文本

贰

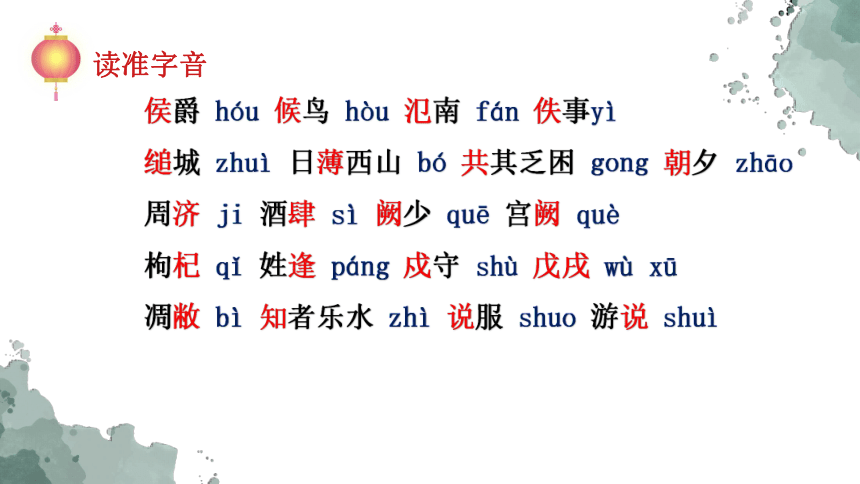

读准字音

侯爵 hóu 候鸟 hòu 氾南 fán 佚事yì

缒城 zhuì 日薄西山 bó 共其乏困 gong 朝夕 zhāo

周济 ji 酒肆 sì 阙少 quē 宫阙 què

枸杞 qǐ 姓逢 páng 戍守 shù 戊戌 wù xū

凋敝 bì 知者乐水 zhì 说服 shuo 游说 shuì

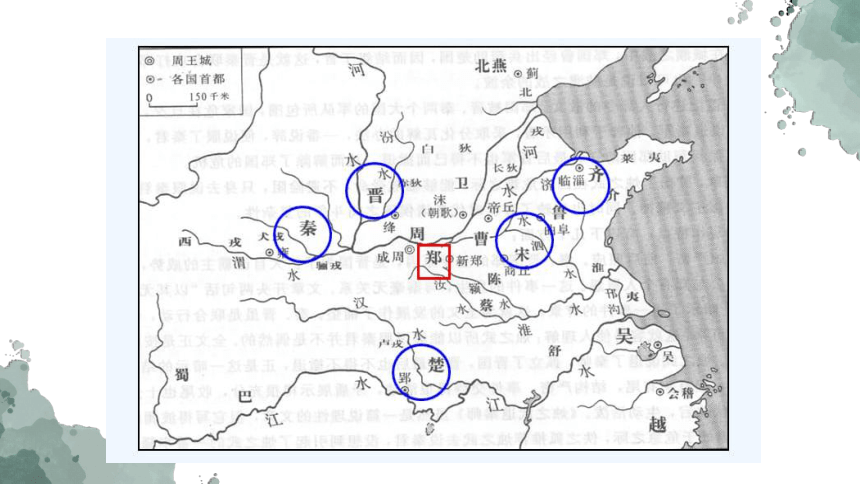

2.背景解读

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前, 郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时, 郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、 楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国(《左传僖公二十八年》: “向役之三月,郑伯如楚致其师。”),结果,城濮之战以楚国 失败而告终。郑国感到形势不好,派人出使晋国,与晋修好。 甚至在公元前632年5月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是, 最终也没能感化晋国,使两国重归于好。晋文公为了争夺霸权, 还是在两年后发动了这次战争。

晋国为什么要联合秦国合围郑国呢 这是因为,秦国当时 也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮 之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、 宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、 郑四国联军(郑国名义上没有参战,实际上已提前派军队到楚 国)。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找强大的 伙伴。秦、晋关系一向很好,更重要的是,这时的秦国也有向 外扩张的愿望,所以,秦、晋强强联合也是必然。

3.相关知识

《左传》是我国第一部详细完整的编年体历史著作。因为 《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所 以它们被称作“春秋三传”。《左传》又名《春秋左氏传》。

《左传》以《春秋》为纲,又以时间先后为序,详细地记 述了春秋时期各国内政外交等大小事实(起于鲁隐公元年,终于 鲁哀公二十七年)。记事比《春秋》详细而具体。《春秋》和《左 传》原本各自成书,到晋代杜预作《春秋经传集解》,始把两书 合在一起。

《左传》从政治、军事、外交等方面,比较系统地记述了 整个春秋时代各诸侯国所发生的重要事件,同时也较为具体地 描绘了一些人物的生活琐事,真实地反映了当时的社会面貌和 政治状况。作者在选材、描写和评论时,往往带有自己的褒贬 和爱憎。作者以其敏锐的洞察力、深刻的认识和高度的文学修 养,对许多大小历史事件,做了深刻生动的记述。

《左传》不仅是我国最早最完备的编年体史书,也是先秦 著名的文学作品,是历代散文的典范。《左传》善于描写战争和 记述行人辞令,记事有条理,叙述精准,详略得当、简洁;写 人精简,委婉有致,人物栩栩如生。常常是几句话,就能使读 者如见其人,如闻其声。

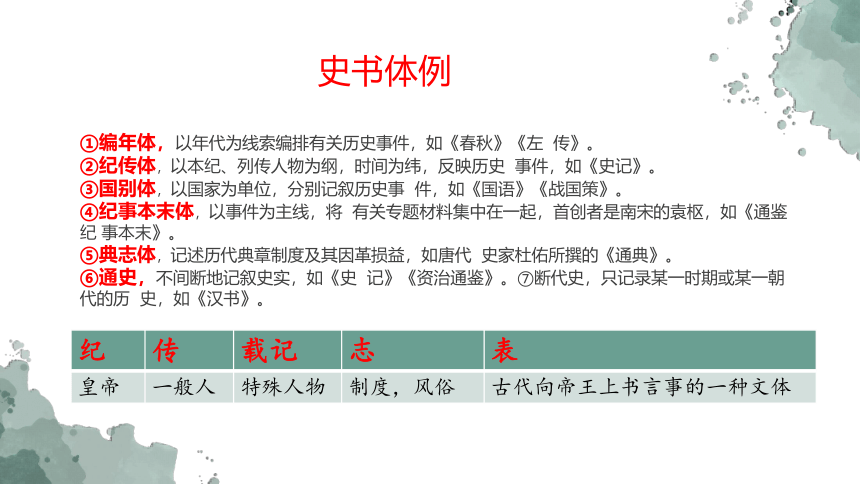

史书体例

①编年体,以年代为线索编排有关历史事件,如《春秋》《左 传》。

②纪传体,以本纪、列传人物为纲,时间为纬,反映历史 事件,如《史记》。

③国别体,以国家为单位,分别记叙历史事 件,如《国语》《战国策》。

④纪事本末体,以事件为主线,将 有关专题材料集中在一起,首创者是南宋的袁枢,如《通鉴纪 事本末》。

⑤典志体,记述历代典章制度及其因革损益,如唐代 史家杜佑所撰的《通典》。

⑥通史,不间断地记叙史实,如《史 记》《资治通鉴》。⑦断代史,只记录某一时期或某一朝代的历 史,如《汉书》。

纪 传 载记 志 表

皇帝 一般人 特殊人物 制度,风俗 古代向帝王上书言事的一种文体

文学常识

《编年体》:以时间为中心,按年、月、日顺序记述史事。如:《春秋》、《左传》、《资治通鉴》。

国别体:以国家为单位,分别记叙历史事件。如:《国语》(第一部国别体史书)、《战国策》。

纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件。如:“二十四史”(前四史:司马迁《史记》、班固《汉书》、

范晔《后汉书》、陈寿《三国志》。

纪 传 载记 志 表

皇帝 一般人 特殊人物 制度,风俗 古代向帝王上书言事的一种文体

(1)秦立晋君(公元前651年)

这一年,晋献公率,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献 公的庶子夷齐、卓子,并派人迎接公子重耳,重耳不就,后又派 人迎接献公次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省等人的意见,厚礼贿 赂秦国,答应割让晋河东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为晋君, 即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即 秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

(2)惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就 派大臣丕郑赴秦国,以“先君之地不得擅许”为由食言。这就 是文中“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”。“君”指秦穆公, “许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应割让晋河东之地予 秦一事。秦、晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

与课文相关的历史事件

(3)重耳过郑(公元前637年)

这一年,晋公子重耳在齐国居五年后,离开齐国,经曹、 宋路过郑国。郑国大夫叔詹劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却 以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼”为由,不听叔詹劝告, 对重耳无礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

(4)郑、楚结盟(公元前632年)

是年四月,晋、楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文 公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。当时,郑国处四战之地,无 险可据,又无礼于重耳,故背晋助楚,因此,郑文公曾到楚国 怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派人到晋国 请罪求和。五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(今河南原阳西)。晋文公 受周天子册命,与四方诸侯盟于践土(在衡雍之西),晋文公为盟 主,郑参与践土之盟,但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿 楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

3.文化常识“侯”“伯”]

侯”“伯”,春秋时期公、侯、伯、子、男五等爵位中的两种。

爵位、爵号,是古代皇帝对贵戚功臣的封赐,是中 国古代社会的政治等级制度之一。先秦爵制,与世袭的宗法、 分封等制度互为表里,爵位往往就是政治权力的标志。秦以后 的爵制(分赐爵与封爵),与先秦爵制的性质有所不同。爵不具备 行政职能,主要用来确定皇亲、功臣世袭的政治名位和经济权 利。西周春秋爵称,可大致分为王、公、侯、伯、子、男六级。

王:在周王朝辖区内,王是指周天子。另有个别并非天子 的王者,如吕王、丰王等,都属戎狄首领。春秋金文中的称王 诸侯,仍限于同周室关系较疏的蛮夷君长,即徐、楚、吴、越 四国。

公:身居高位的天子重臣称公,所见有周公、召公、毕公、 明公、井公、毛公、芮公等。

侯:西周春秋时代行用最普遍的爵称是侯。称侯的异姓国 君,除与周室关系非同寻常的姜齐以及取而代之的田齐外,大 都是周初褒封的前代帝王之后,或者早已存在的“先封”之国, 有铸、陈、纪等。

伯:西周时代称伯的诸侯,多为文献记载较少的小国之君, 有的是畿内封君,如荣伯、井伯、杜伯、单伯、散伯、徵伯、 过伯、夷伯等。春秋时代明确称伯的国君,主要有郑伯和曹伯。

子:金文中的子明确属于爵称的,主要有北子和沈子。

[执事]在古代有多种意思:①从事工作,主管其事;② 有职守之人,即官员;③供役使者,仆从;④对对方的敬称; ⑤侍从。本文指对办事的官吏的敬称。

先秦散文

中国古代散文的发端,可以追溯到殷商时代,商朝的甲骨卜辞中,已经出现不少完整的句子。西周青铜器上的铭文,有的长达三、五百字,记录贵族事功、诉讼原委或赏赐情由等,记叙的内容已经相当丰富。这些可以看作是古代散文的雏形。

春秋战国时期是中国古代散文蓬勃发展的阶段,出现了许多优秀的散文著作,这就是汉族文学史上的先秦散文。先秦散文分为两种,历史散文和诸子散文。历史散文是以历史题材为主,凡记述历史事件、历史人物的文章和书籍都是历史散文,如《左传》《国语》《战国策》等;诸子散文以论说为主,主要是儒、墨、道、法等学派的文章,如《论语》《墨子》《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》等。

任务二

拓展联想,深化认识

叁

文章结构

全文可分为四个部分:

第一部分:秦晋围郑。

第二部分:临危受命。

第三部分:说退秦师。

第四部分:转危为安。

1.郑伯是怎样劝说烛之武的?仅仅是郑伯的几句话就打动了烛之武吗?

郑伯首先承认自己没有早早重用烛之武的错误,屈尊自责,动之以情;后以国家大义警之,晓之以理。郑伯的这番话,表现了其过人的理智以及随机应变的胸怀和谋略。郑伯的劝说对烛之武有一定的作用,但最主要的原因还是烛之武的深明大义。

2.烛之武提起“朝济而夕设版焉”这段历史,意图何在?妙在何处?

烛之武列举史实是为了让秦伯警惕晋国:当年您被晋国国君虚假的承诺欺骗,为他出力却一无所获;如今您又和晋国国君联合,恐怕还会上当。正当秦伯考虑灭郑、存郑与自己的利害关系时,烛之武抓住这一契机,利用秦晋之间的矛盾来离间双方,引发秦伯深思。

3.烛之武说退秦军后,秦伯又留下部分兵力戍守郑国,这是否是引狼入室?

这并不是引狼入室。此时,强大的晋国依然围着郑国,有秦国替郑国把守国门,不仅是为郑国加了一道坚固的防线,同时还将矛盾的焦点转移到了秦晋之间。秦晋两国的对峙局面形成,郑国就安全了。所以,这看起来好像是引狼入室,实际上是在拒“虎”。

4.晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,你怎样理解?

“不仁”是一个冠冕堂皇的借口,如果晋文公真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。“不知”是实质,是对现实情况的客观分析,是对动武后果的冷静判断。“以乱易整,不武”,胜负之数,难以预料。晋国退兵,说到底,是一个“利”字在起作用。

5.文章写烛之武在受命于郑伯之时先辞后应,有什么作用?

这段文字看似闲笔,却有很重要的作用:一是交代了烛之武的近况,他是一个不被重用的老臣;二是从侧面交代了郑伯的人物特点,作为国君,他虽不善用人,但在关键时刻,能接受规谏,诚恳负责,体现了他政治上的精明;三是点明烛之武深明大义,以国难为重。这一部分内容用粗线条勾勒出烛之武的形象,为下文他奔赴秦军营地的义勇行为做了必要的铺垫。

6.文中是如何交代秦晋围郑的原因及形势的?这整个故事的发展有何关系?

文章的第一段用“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又用“晋军函陵”“秦军氾南”说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。这就点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发晨做了铺垫。

①秦晋围郑的两个原因“无礼于晋”及“贰于楚”都直接关系到晋国,而与秦国无关,这就为烛之武说服秦伯提供了可能性,为故事的发展埋下了伏笔。

②秦晋两军,一在函陵,一在氾南,两军分驻,互不接触这为烛之武说服秦伯的秘密活动增加了有利条件。

8.烛之武为什么能三言两语劝退秦军?你认为其游说妙在何处?

①以“利”巧攻心理。烛之武站在秦国的立场上说话,从秦国的利益出发,不仅消除了秦穆公的戒心,还赢得了秦穆公的好感。“合郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害”,通过让步假设推理出不攻郑的好处,以利益来引诱秦穆公,让他动心;“阙秦以利晋,唯君图之”,希望秦穆公为了秦国的利益不受损害而放弃围攻郑国的计划,言辞恳切,从而坚定了秦穆公与晋国毁约的决心。

以“害”巧析形势。从现实状况来看,如果晋国得到了郑国的土地,“邻之厚,君之薄也”。从发展来看,“既东封郑又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?”烛之武指出晋的贪得无厌,让秦穆公真正感到危险的存在,从而使他快速做出决策免贻害无穷。烛之武的说辞切中要害,强而有力,且用反问句来加以突出强调,真是气势凌厉。

。

③以“史”巧施离间。烛之武挑拨离间的游说艺术在秦晋围郑的危急存亡之际大派用场。如果说在“亡郑”还是“含郑”的利害分析上,烛之武的挑拨离间还是隐性的话,那么他拿出史实“君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”,指出晋的过河拆桥、忘恩负义、不可共事,则是在赤裸裸地挑拨秦、晋之间的关系,以“夫晋,何厌之有?”把火烧得更旺,不仅使秦穆公觉得围郑是在枉费心机,更使他顿感危险将至。烛之武用寥寥数语离间了“秦晋之好”,真是妙哉

任务三

探讨形象,形成建构

肆

文章主旨

文章记叙了秦、晋围郑,郑国大夫烛之武奉命说退秦军的故事,赞扬了烛之武临危受命、不避艰险、只身说服秦穆公、解除国难的勇气,体现了他深明大义的气节和机智善辩的外交才能,同时也反映了春秋时代各诸侯国之间斗争的复杂性。

9.烛之武是本文的中心人物,请结合课文内容分析这一艺术形象。

①志士。由于长期未被重用,烛之武难免心怀牢骚与委屈,但他最终以国家利益为重,出使秦营。这足以说明他是个明大义的爱国志士。

②勇士。两方交战,成败难料;出使秦营,生死未卜。烛之夜缒而出”,勇入秦营,充分展示了他的“勇士”精神。

③辩士。烛之武到了秦营之后,面对强敌,不卑不元,侃促而谈。他利用秦、晋之间的矛盾,采取分化瓦解的办法,对郑国的利益只字未提,却成功说退秦军,充分展现了他的“辩士”风采。“辩士”形象是烛之武形象的核心。

所以说,烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个迎难而上、直入敌营的勇士,更是一个机智善辩的辩士。

文章写作特点

(1)伏笔与照应。

这篇课文虽短,但在叙述故事时,却有多处埋下伏笔并使前后照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。“夜绝而出”照应了开头的“晋侯、秦伯围郑”“国危矣”。“许君焦、瑕,朝济而夕设版”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,没有驻扎在一起,这就为秦、郑联盟提供了条件。

写作特点

(2)波澜起伏。

这篇课文波澜起伏,生动活泼。例如,大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏着一把汗,而佚之狐的推荐,使郑伯看到了一线希望。读者本以为烛之武会顺利出使敌营,力挽狂澜于既倒,谁知他却因长期得不到重用而“辞”,打起了退堂鼓,使郑国的希望又趋渺茫。郑伯的自责,也增添了文章的戏剧性。再如,秦国退兵后,子犯建议攻打秦军,秦、晋关系顿时又紧张起来。晋公讲了一番“仁”“知”“武”的大道理,才平息了一场虚惊。课文情节有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力

写作特点

(3)详略得当。

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点在烛之武的说辞上,对“退秦师”的前因后果,只是简略交代。在烛之武“夜绝而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位使臣的,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,做到了繁而不杂,有始有终,层次井然。

写作特点

延伸拓展

观点争鸣

烛之武有勇有谋,但直到晚年才得到为国效力的机会。他 的“被埋没”,有人认为是因为郑伯不能知人善任,有人认为 是因为他自己不会“毛遂自荐”。你同意哪一种看法

[他人之见]

观点一:晋公子重耳曾到郑国避难,郑伯礼节甚倨,招致 了今天的“秦、晋围郑”;大军压境,危在日夕,才想到重用 人才;遭到拒绝后,才想到白责。可见郑伯是一个目光短浅之 人。所以,烛之武到晚年才被重用,郑伯应负主要责任。

观点二:因为烛之武不会“毛遂自荐”。在烛之武的心里, 还存留着作为“士”的标志之一的清高与孤傲。他关注着天下 形势,思考安天下济苍生的路径,但却得不到展现自我的机会。 如果不是“秦、晋围郑”,烛之武恐怕真得湮灭于历史的风雨 之中了。国君不可能了解每一个人,烛之武的默默无闻,主要 是因为他不会抓住机会推销自己。

[吾之观点]

美文借鉴

三寸之舌屈百万雄兵,这就是舌头的力量。是什么使舌头 有如此威力 正如文中所说“不在于你有铃牙俐齿”“不在于 你肚子里有多少华丽辞藻”“不在于你有悦耳的嗓音”,而 “在于你的德行,你的勇气,你的智慧”。什么才是人最高尚 的德行 那就是爱国心,爱国心才是至高无上的美德,文中的 晏婴、蔺相如、唐雎、邓芝个个心系国家,个个大智大勇,个 个能言善辩,因而他们被世人称颂,他们的事迹世代流传。同 学们,“舌头”听从“心”的呼唤,让“舌”为“心”役,用 心用舌,让爱国之心永驻心间。

课堂小测

伍

1.下列对文章的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.开篇寥寥数语,既点出了战事爆发的原因、敌对双方的力量对比,也为下文“烛之武退秦师”埋下伏笔。

B.文中佚之狐的话,既可看出他对烛之武的充分了解,又可以看出他对秦、晋、楚三国形势的深入了解。

C.作为小国使臣,烛之武在说辞中处处为秦国着想,步步深入,层层逼近,具有很强说服力。

D.文章展现了烛之武在国家存亡之际不顾个人安危的品质,这正是左丘明希望褒扬的精神。

答案:B

解析:“又可以看出他对秦、晋、楚三国形势的深入了解”说法不正确,从文中佚之狐的话不能看出这一点。

2.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.“侯”是封建制度五等爵位的第二等,比他高一等的是“公”,低一等的是“伯”。

B.“寡人”即“寡德之人”,是古代帝王的谦称,类似的谦称还有陛下、孤。

C.“秦晋之好”是一个成语,意为春秋时秦晋两国世为婚姻,亦作“秦晋之匹”“秦晋之偶”“秦晋之盟”“秦晋之约”,后泛指两家联姻。

D.大夫,古代官名。西周以后先秦诸侯国中,在国君之下有卿、大夫、士三级。大夫世袭,有封地。后来大夫成为一般任官职者的称呼。

答案:B

解析:“类似的谦称还有陛下、孤”说法错误,“陛下”不是帝王的谦称,而是敬称。

3.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.先秦散文分诸子散文和历史散文两大部分,《左传》属历史散文,《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部叙事详细的编年体史书。

B.《左传》的作者,相传为春秋末年的左丘明,可能是鲁国的史官。

C.《左传》善于描写战争和论述外交辞令,叙事条理清楚,人物形象栩栩如生。

D.《左传》具有很高的历史价值,《公羊传》《谷梁传》都是对《左传》的解读。

答案:D

解析:《公羊传》《谷梁传》是对《春秋》的解读,《左传》《公羊传》《谷梁传》被合称为“春秋三传”。

文学常识

壹

作者介绍

相传,《左传》的作者是春秋末年鲁国的史官左丘明,但由于文献不足,迄今尚无定论。

1.了解作者

左丘明(前556年-前451年)。鲁国之附庸小邾国 人,姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明(关于左丘明的姓名,长期以来由于先秦及汉代文献对左传作者左丘明的记载非常有限,历代学者就左丘明氏字名情况问题争论不休、众说纷纭。 一说复姓左丘,名明;一说单姓左,名丘明,但史载,左丘明乃姜子牙后裔,嫡系裔孙丘(邱)氏较为可靠,旁系左氏有待商酌 )

东周春秋末期鲁国之附庸小邾国人。春秋末期史学家、文学家、思想家、 散文家 。 曾任鲁国史官,为解析《春秋》而作《左传》 (又称《左氏春秋》) ,又作《国语》,作《国语》时已双目失明, 两书记录了不少西周、春秋的重要史事,保存了具有很高价值的原始资料。由于史料详实,文笔生动,引起了古今中外学者的爱好和研讨。被誉为"文宗史圣"、"经臣史祖",孔子、司马迁均尊左丘明为"君子"。历代帝王多有敕封:唐封经师;宋封瑕丘伯和中都伯;明封先儒和先贤。 山东肥城建有丘明中学以纪念左丘明。

左丘明是中国传统史学的创始人。史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖。被誉为"百家文字之宗、万世古文之祖"。 左丘明的思想是儒家思想, 在当时较多地反映了人民的利益和要求。

聚焦专题,研读文本

贰

读准字音

侯爵 hóu 候鸟 hòu 氾南 fán 佚事yì

缒城 zhuì 日薄西山 bó 共其乏困 gong 朝夕 zhāo

周济 ji 酒肆 sì 阙少 quē 宫阙 què

枸杞 qǐ 姓逢 páng 戍守 shù 戊戌 wù xū

凋敝 bì 知者乐水 zhì 说服 shuo 游说 shuì

2.背景解读

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前, 郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时, 郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、 楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国(《左传僖公二十八年》: “向役之三月,郑伯如楚致其师。”),结果,城濮之战以楚国 失败而告终。郑国感到形势不好,派人出使晋国,与晋修好。 甚至在公元前632年5月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是, 最终也没能感化晋国,使两国重归于好。晋文公为了争夺霸权, 还是在两年后发动了这次战争。

晋国为什么要联合秦国合围郑国呢 这是因为,秦国当时 也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮 之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、 宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、 郑四国联军(郑国名义上没有参战,实际上已提前派军队到楚 国)。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找强大的 伙伴。秦、晋关系一向很好,更重要的是,这时的秦国也有向 外扩张的愿望,所以,秦、晋强强联合也是必然。

3.相关知识

《左传》是我国第一部详细完整的编年体历史著作。因为 《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所 以它们被称作“春秋三传”。《左传》又名《春秋左氏传》。

《左传》以《春秋》为纲,又以时间先后为序,详细地记 述了春秋时期各国内政外交等大小事实(起于鲁隐公元年,终于 鲁哀公二十七年)。记事比《春秋》详细而具体。《春秋》和《左 传》原本各自成书,到晋代杜预作《春秋经传集解》,始把两书 合在一起。

《左传》从政治、军事、外交等方面,比较系统地记述了 整个春秋时代各诸侯国所发生的重要事件,同时也较为具体地 描绘了一些人物的生活琐事,真实地反映了当时的社会面貌和 政治状况。作者在选材、描写和评论时,往往带有自己的褒贬 和爱憎。作者以其敏锐的洞察力、深刻的认识和高度的文学修 养,对许多大小历史事件,做了深刻生动的记述。

《左传》不仅是我国最早最完备的编年体史书,也是先秦 著名的文学作品,是历代散文的典范。《左传》善于描写战争和 记述行人辞令,记事有条理,叙述精准,详略得当、简洁;写 人精简,委婉有致,人物栩栩如生。常常是几句话,就能使读 者如见其人,如闻其声。

史书体例

①编年体,以年代为线索编排有关历史事件,如《春秋》《左 传》。

②纪传体,以本纪、列传人物为纲,时间为纬,反映历史 事件,如《史记》。

③国别体,以国家为单位,分别记叙历史事 件,如《国语》《战国策》。

④纪事本末体,以事件为主线,将 有关专题材料集中在一起,首创者是南宋的袁枢,如《通鉴纪 事本末》。

⑤典志体,记述历代典章制度及其因革损益,如唐代 史家杜佑所撰的《通典》。

⑥通史,不间断地记叙史实,如《史 记》《资治通鉴》。⑦断代史,只记录某一时期或某一朝代的历 史,如《汉书》。

纪 传 载记 志 表

皇帝 一般人 特殊人物 制度,风俗 古代向帝王上书言事的一种文体

文学常识

《编年体》:以时间为中心,按年、月、日顺序记述史事。如:《春秋》、《左传》、《资治通鉴》。

国别体:以国家为单位,分别记叙历史事件。如:《国语》(第一部国别体史书)、《战国策》。

纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件。如:“二十四史”(前四史:司马迁《史记》、班固《汉书》、

范晔《后汉书》、陈寿《三国志》。

纪 传 载记 志 表

皇帝 一般人 特殊人物 制度,风俗 古代向帝王上书言事的一种文体

(1)秦立晋君(公元前651年)

这一年,晋献公率,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献 公的庶子夷齐、卓子,并派人迎接公子重耳,重耳不就,后又派 人迎接献公次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省等人的意见,厚礼贿 赂秦国,答应割让晋河东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为晋君, 即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即 秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

(2)惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就 派大臣丕郑赴秦国,以“先君之地不得擅许”为由食言。这就 是文中“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”。“君”指秦穆公, “许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应割让晋河东之地予 秦一事。秦、晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

与课文相关的历史事件

(3)重耳过郑(公元前637年)

这一年,晋公子重耳在齐国居五年后,离开齐国,经曹、 宋路过郑国。郑国大夫叔詹劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却 以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼”为由,不听叔詹劝告, 对重耳无礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

(4)郑、楚结盟(公元前632年)

是年四月,晋、楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文 公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。当时,郑国处四战之地,无 险可据,又无礼于重耳,故背晋助楚,因此,郑文公曾到楚国 怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派人到晋国 请罪求和。五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(今河南原阳西)。晋文公 受周天子册命,与四方诸侯盟于践土(在衡雍之西),晋文公为盟 主,郑参与践土之盟,但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿 楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

3.文化常识“侯”“伯”]

侯”“伯”,春秋时期公、侯、伯、子、男五等爵位中的两种。

爵位、爵号,是古代皇帝对贵戚功臣的封赐,是中 国古代社会的政治等级制度之一。先秦爵制,与世袭的宗法、 分封等制度互为表里,爵位往往就是政治权力的标志。秦以后 的爵制(分赐爵与封爵),与先秦爵制的性质有所不同。爵不具备 行政职能,主要用来确定皇亲、功臣世袭的政治名位和经济权 利。西周春秋爵称,可大致分为王、公、侯、伯、子、男六级。

王:在周王朝辖区内,王是指周天子。另有个别并非天子 的王者,如吕王、丰王等,都属戎狄首领。春秋金文中的称王 诸侯,仍限于同周室关系较疏的蛮夷君长,即徐、楚、吴、越 四国。

公:身居高位的天子重臣称公,所见有周公、召公、毕公、 明公、井公、毛公、芮公等。

侯:西周春秋时代行用最普遍的爵称是侯。称侯的异姓国 君,除与周室关系非同寻常的姜齐以及取而代之的田齐外,大 都是周初褒封的前代帝王之后,或者早已存在的“先封”之国, 有铸、陈、纪等。

伯:西周时代称伯的诸侯,多为文献记载较少的小国之君, 有的是畿内封君,如荣伯、井伯、杜伯、单伯、散伯、徵伯、 过伯、夷伯等。春秋时代明确称伯的国君,主要有郑伯和曹伯。

子:金文中的子明确属于爵称的,主要有北子和沈子。

[执事]在古代有多种意思:①从事工作,主管其事;② 有职守之人,即官员;③供役使者,仆从;④对对方的敬称; ⑤侍从。本文指对办事的官吏的敬称。

先秦散文

中国古代散文的发端,可以追溯到殷商时代,商朝的甲骨卜辞中,已经出现不少完整的句子。西周青铜器上的铭文,有的长达三、五百字,记录贵族事功、诉讼原委或赏赐情由等,记叙的内容已经相当丰富。这些可以看作是古代散文的雏形。

春秋战国时期是中国古代散文蓬勃发展的阶段,出现了许多优秀的散文著作,这就是汉族文学史上的先秦散文。先秦散文分为两种,历史散文和诸子散文。历史散文是以历史题材为主,凡记述历史事件、历史人物的文章和书籍都是历史散文,如《左传》《国语》《战国策》等;诸子散文以论说为主,主要是儒、墨、道、法等学派的文章,如《论语》《墨子》《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》等。

任务二

拓展联想,深化认识

叁

文章结构

全文可分为四个部分:

第一部分:秦晋围郑。

第二部分:临危受命。

第三部分:说退秦师。

第四部分:转危为安。

1.郑伯是怎样劝说烛之武的?仅仅是郑伯的几句话就打动了烛之武吗?

郑伯首先承认自己没有早早重用烛之武的错误,屈尊自责,动之以情;后以国家大义警之,晓之以理。郑伯的这番话,表现了其过人的理智以及随机应变的胸怀和谋略。郑伯的劝说对烛之武有一定的作用,但最主要的原因还是烛之武的深明大义。

2.烛之武提起“朝济而夕设版焉”这段历史,意图何在?妙在何处?

烛之武列举史实是为了让秦伯警惕晋国:当年您被晋国国君虚假的承诺欺骗,为他出力却一无所获;如今您又和晋国国君联合,恐怕还会上当。正当秦伯考虑灭郑、存郑与自己的利害关系时,烛之武抓住这一契机,利用秦晋之间的矛盾来离间双方,引发秦伯深思。

3.烛之武说退秦军后,秦伯又留下部分兵力戍守郑国,这是否是引狼入室?

这并不是引狼入室。此时,强大的晋国依然围着郑国,有秦国替郑国把守国门,不仅是为郑国加了一道坚固的防线,同时还将矛盾的焦点转移到了秦晋之间。秦晋两国的对峙局面形成,郑国就安全了。所以,这看起来好像是引狼入室,实际上是在拒“虎”。

4.晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,你怎样理解?

“不仁”是一个冠冕堂皇的借口,如果晋文公真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。“不知”是实质,是对现实情况的客观分析,是对动武后果的冷静判断。“以乱易整,不武”,胜负之数,难以预料。晋国退兵,说到底,是一个“利”字在起作用。

5.文章写烛之武在受命于郑伯之时先辞后应,有什么作用?

这段文字看似闲笔,却有很重要的作用:一是交代了烛之武的近况,他是一个不被重用的老臣;二是从侧面交代了郑伯的人物特点,作为国君,他虽不善用人,但在关键时刻,能接受规谏,诚恳负责,体现了他政治上的精明;三是点明烛之武深明大义,以国难为重。这一部分内容用粗线条勾勒出烛之武的形象,为下文他奔赴秦军营地的义勇行为做了必要的铺垫。

6.文中是如何交代秦晋围郑的原因及形势的?这整个故事的发展有何关系?

文章的第一段用“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又用“晋军函陵”“秦军氾南”说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。这就点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发晨做了铺垫。

①秦晋围郑的两个原因“无礼于晋”及“贰于楚”都直接关系到晋国,而与秦国无关,这就为烛之武说服秦伯提供了可能性,为故事的发展埋下了伏笔。

②秦晋两军,一在函陵,一在氾南,两军分驻,互不接触这为烛之武说服秦伯的秘密活动增加了有利条件。

8.烛之武为什么能三言两语劝退秦军?你认为其游说妙在何处?

①以“利”巧攻心理。烛之武站在秦国的立场上说话,从秦国的利益出发,不仅消除了秦穆公的戒心,还赢得了秦穆公的好感。“合郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害”,通过让步假设推理出不攻郑的好处,以利益来引诱秦穆公,让他动心;“阙秦以利晋,唯君图之”,希望秦穆公为了秦国的利益不受损害而放弃围攻郑国的计划,言辞恳切,从而坚定了秦穆公与晋国毁约的决心。

以“害”巧析形势。从现实状况来看,如果晋国得到了郑国的土地,“邻之厚,君之薄也”。从发展来看,“既东封郑又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?”烛之武指出晋的贪得无厌,让秦穆公真正感到危险的存在,从而使他快速做出决策免贻害无穷。烛之武的说辞切中要害,强而有力,且用反问句来加以突出强调,真是气势凌厉。

。

③以“史”巧施离间。烛之武挑拨离间的游说艺术在秦晋围郑的危急存亡之际大派用场。如果说在“亡郑”还是“含郑”的利害分析上,烛之武的挑拨离间还是隐性的话,那么他拿出史实“君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”,指出晋的过河拆桥、忘恩负义、不可共事,则是在赤裸裸地挑拨秦、晋之间的关系,以“夫晋,何厌之有?”把火烧得更旺,不仅使秦穆公觉得围郑是在枉费心机,更使他顿感危险将至。烛之武用寥寥数语离间了“秦晋之好”,真是妙哉

任务三

探讨形象,形成建构

肆

文章主旨

文章记叙了秦、晋围郑,郑国大夫烛之武奉命说退秦军的故事,赞扬了烛之武临危受命、不避艰险、只身说服秦穆公、解除国难的勇气,体现了他深明大义的气节和机智善辩的外交才能,同时也反映了春秋时代各诸侯国之间斗争的复杂性。

9.烛之武是本文的中心人物,请结合课文内容分析这一艺术形象。

①志士。由于长期未被重用,烛之武难免心怀牢骚与委屈,但他最终以国家利益为重,出使秦营。这足以说明他是个明大义的爱国志士。

②勇士。两方交战,成败难料;出使秦营,生死未卜。烛之夜缒而出”,勇入秦营,充分展示了他的“勇士”精神。

③辩士。烛之武到了秦营之后,面对强敌,不卑不元,侃促而谈。他利用秦、晋之间的矛盾,采取分化瓦解的办法,对郑国的利益只字未提,却成功说退秦军,充分展现了他的“辩士”风采。“辩士”形象是烛之武形象的核心。

所以说,烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个迎难而上、直入敌营的勇士,更是一个机智善辩的辩士。

文章写作特点

(1)伏笔与照应。

这篇课文虽短,但在叙述故事时,却有多处埋下伏笔并使前后照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。“夜绝而出”照应了开头的“晋侯、秦伯围郑”“国危矣”。“许君焦、瑕,朝济而夕设版”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,没有驻扎在一起,这就为秦、郑联盟提供了条件。

写作特点

(2)波澜起伏。

这篇课文波澜起伏,生动活泼。例如,大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏着一把汗,而佚之狐的推荐,使郑伯看到了一线希望。读者本以为烛之武会顺利出使敌营,力挽狂澜于既倒,谁知他却因长期得不到重用而“辞”,打起了退堂鼓,使郑国的希望又趋渺茫。郑伯的自责,也增添了文章的戏剧性。再如,秦国退兵后,子犯建议攻打秦军,秦、晋关系顿时又紧张起来。晋公讲了一番“仁”“知”“武”的大道理,才平息了一场虚惊。课文情节有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力

写作特点

(3)详略得当。

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点在烛之武的说辞上,对“退秦师”的前因后果,只是简略交代。在烛之武“夜绝而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位使臣的,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,做到了繁而不杂,有始有终,层次井然。

写作特点

延伸拓展

观点争鸣

烛之武有勇有谋,但直到晚年才得到为国效力的机会。他 的“被埋没”,有人认为是因为郑伯不能知人善任,有人认为 是因为他自己不会“毛遂自荐”。你同意哪一种看法

[他人之见]

观点一:晋公子重耳曾到郑国避难,郑伯礼节甚倨,招致 了今天的“秦、晋围郑”;大军压境,危在日夕,才想到重用 人才;遭到拒绝后,才想到白责。可见郑伯是一个目光短浅之 人。所以,烛之武到晚年才被重用,郑伯应负主要责任。

观点二:因为烛之武不会“毛遂自荐”。在烛之武的心里, 还存留着作为“士”的标志之一的清高与孤傲。他关注着天下 形势,思考安天下济苍生的路径,但却得不到展现自我的机会。 如果不是“秦、晋围郑”,烛之武恐怕真得湮灭于历史的风雨 之中了。国君不可能了解每一个人,烛之武的默默无闻,主要 是因为他不会抓住机会推销自己。

[吾之观点]

美文借鉴

三寸之舌屈百万雄兵,这就是舌头的力量。是什么使舌头 有如此威力 正如文中所说“不在于你有铃牙俐齿”“不在于 你肚子里有多少华丽辞藻”“不在于你有悦耳的嗓音”,而 “在于你的德行,你的勇气,你的智慧”。什么才是人最高尚 的德行 那就是爱国心,爱国心才是至高无上的美德,文中的 晏婴、蔺相如、唐雎、邓芝个个心系国家,个个大智大勇,个 个能言善辩,因而他们被世人称颂,他们的事迹世代流传。同 学们,“舌头”听从“心”的呼唤,让“舌”为“心”役,用 心用舌,让爱国之心永驻心间。

课堂小测

伍

1.下列对文章的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.开篇寥寥数语,既点出了战事爆发的原因、敌对双方的力量对比,也为下文“烛之武退秦师”埋下伏笔。

B.文中佚之狐的话,既可看出他对烛之武的充分了解,又可以看出他对秦、晋、楚三国形势的深入了解。

C.作为小国使臣,烛之武在说辞中处处为秦国着想,步步深入,层层逼近,具有很强说服力。

D.文章展现了烛之武在国家存亡之际不顾个人安危的品质,这正是左丘明希望褒扬的精神。

答案:B

解析:“又可以看出他对秦、晋、楚三国形势的深入了解”说法不正确,从文中佚之狐的话不能看出这一点。

2.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.“侯”是封建制度五等爵位的第二等,比他高一等的是“公”,低一等的是“伯”。

B.“寡人”即“寡德之人”,是古代帝王的谦称,类似的谦称还有陛下、孤。

C.“秦晋之好”是一个成语,意为春秋时秦晋两国世为婚姻,亦作“秦晋之匹”“秦晋之偶”“秦晋之盟”“秦晋之约”,后泛指两家联姻。

D.大夫,古代官名。西周以后先秦诸侯国中,在国君之下有卿、大夫、士三级。大夫世袭,有封地。后来大夫成为一般任官职者的称呼。

答案:B

解析:“类似的谦称还有陛下、孤”说法错误,“陛下”不是帝王的谦称,而是敬称。

3.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.先秦散文分诸子散文和历史散文两大部分,《左传》属历史散文,《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部叙事详细的编年体史书。

B.《左传》的作者,相传为春秋末年的左丘明,可能是鲁国的史官。

C.《左传》善于描写战争和论述外交辞令,叙事条理清楚,人物形象栩栩如生。

D.《左传》具有很高的历史价值,《公羊传》《谷梁传》都是对《左传》的解读。

答案:D

解析:《公羊传》《谷梁传》是对《春秋》的解读,《左传》《公羊传》《谷梁传》被合称为“春秋三传”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])