第4课 中国历代变法和改革 课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课件(41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-24 16:20:15 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第4课 中国历代变法和改革

学习目标:掌握中国历代重要变法和改革的特征、趋势与影响。

求变,求新

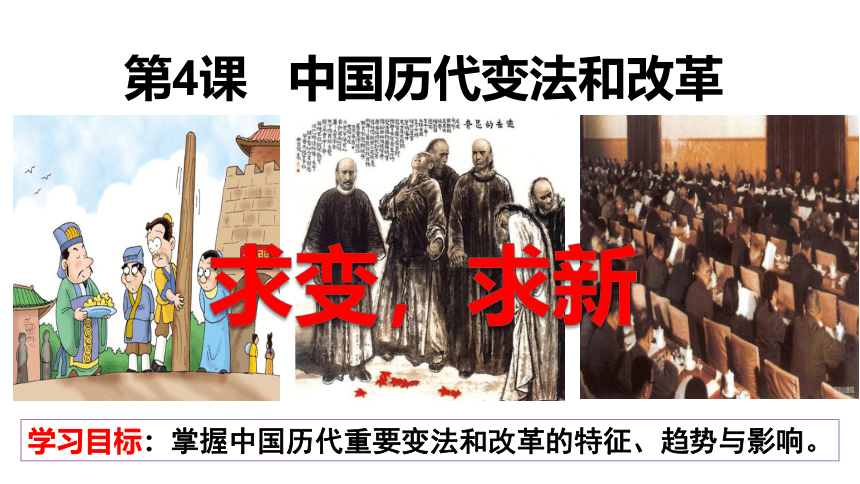

◆中国古代的重要变法和改革

◆中国近代的改革探索

◆新中国成立以来的重要改革

目录

一、春秋战国——商鞅变法

二、北魏——孝文帝改革

三、北宋——王安石变法

四、明朝——张居正改革

邹忌改革

燕昭王改革

赵武灵王变革

李悝变法

申不害变法

兼并战争

商鞅变法

吴起变法

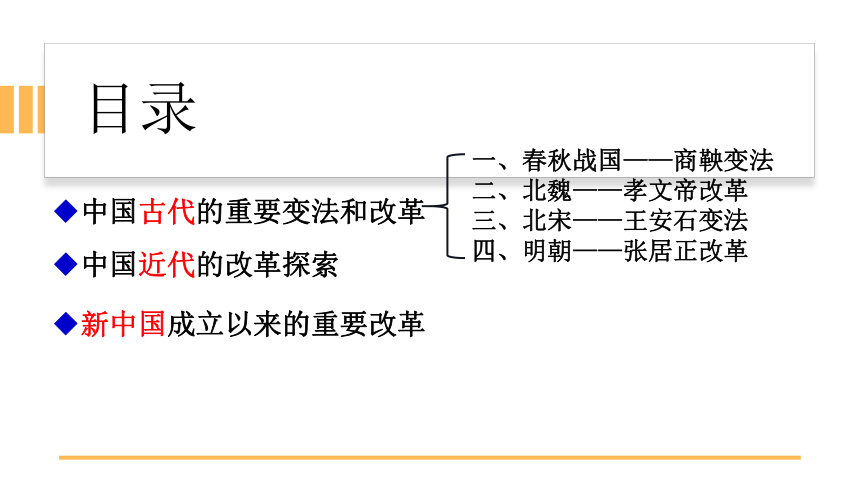

一、战国时期的商鞅变法

背景

经济 铁器使用和牛耕的推广,使社会生产力得到进一步发展,生产关系处于急剧变动

铁器、牛耕使用

私田增多

井田制瓦解

封建土地私有制确立

新兴地主阶级要求变革

百家争鸣

生产力

决定

生产关系

经济基础

决定

上层建筑

政治 兼并战争不断

目的 各诸侯国为适应社会变动,实现富国强兵,纷纷推行变法

表现 (战国时期)魏国的李悝、楚国的吴起、秦国的商鞅都主持了变法,其中以商鞅变法(BC356)最为彻底。

李悝变法

战国时期魏国的魏文侯当政时,任用李悝为相,进行变法改革。李悝在政治上主张废止世袭贵族特权,选贤任能,赏罚严明;经济上主要实行尽地力、平籴法,极大地促进了魏国农业生产的发展。为了巩固变法成果,著成《法经》一书,以法律的形式肯定和保护变法,固定封建法权。历史上称这次变法为“李悝变法”。

李悝变法增加了魏国的国力,使之成为战国初期强国之一。李悝在魏国的变法,是中国变法之始,在中国历史上产生了深远的影响,不仅揭开了战国时期变法运动的序幕,而且在魏国首先确立了土地私有制和个体小农经济制,是中国历史上封建制度正式确立的标志。

知识拓展

知识拓展

吴起变法

指在公元前386年—前381年楚悼王当政时,任命吴起为令尹,对楚国政治、法律、军事等实行改革的变法运动。

经过变法,楚国国力逐渐强盛,在公元前381年,联合赵国大败魏国。但在楚悼王去世后,吴起变法遭到楚国旧贵族的强烈反对,最后吴起被射杀,变法以失败告终。

一、战国时期的商鞅变法

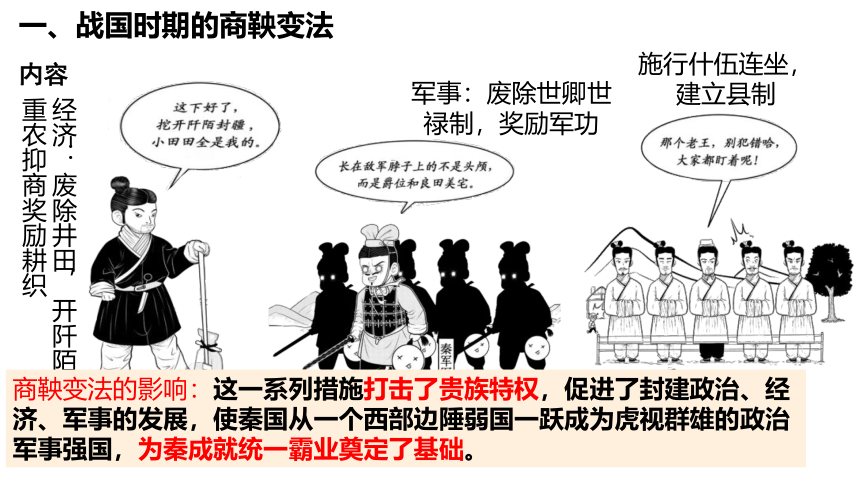

内容

经济:废除井田,开阡陌;重农抑商奖励耕织

军事:废除世卿世禄制,奖励军功

施行什伍连坐,建立县制

其他措施:拆家为户、统一度量衡(风俗);燔诗书而明法令(思想)

商鞅变法的影响:这一系列措施打击了贵族特权,促进了封建政治、经济、军事的发展,使秦国从一个西部边陲弱国一跃成为虎视群雄的政治军事强国,为秦成就统一霸业奠定了基础。

重 难 拓 展

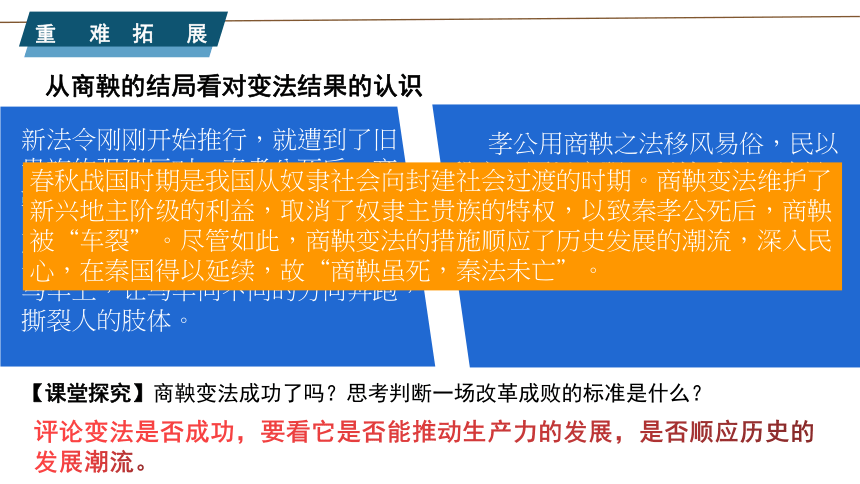

从商鞅的结局看对变法结果的认识

新法令刚刚开始推行,就遭到了旧贵族的强烈反对。秦孝公死后,商鞅被诬告谋反,结果被车裂而死。车裂是古代的一种非常残忍的死刑,就是把人的四肢和头分别拴在五辆马车上,让马车向不同的方向奔跑,撕裂人的肢体。

孝公用商鞅之法移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏逐客书》

【课堂探究】商鞅变法成功了吗?思考判断一场改革成败的标准是什么?

春秋战国时期是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。商鞅变法维护了新兴地主阶级的利益,取消了奴隶主贵族的特权,以致秦孝公死后,商鞅被“车裂”。尽管如此,商鞅变法的措施顺应了历史发展的潮流,深入民心,在秦国得以延续,故“商鞅虽死,秦法未亡”。

评论变法是否成功,要看它是否能推动生产力的发展,是否顺应历史的发展潮流。

重 难 拓 展

重 难 拓 展

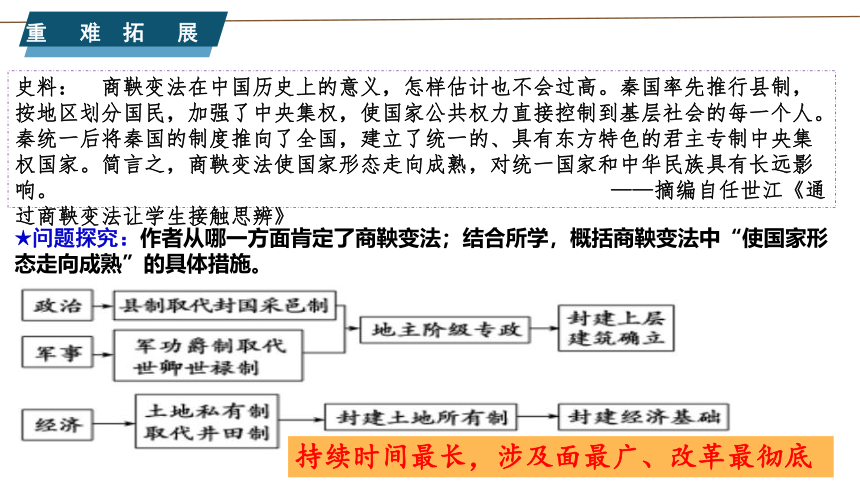

史料: 商鞅变法在中国历史上的意义,怎样估计也不会过高。秦国率先推行县制,按地区划分国民,加强了中央集权,使国家公共权力直接控制到基层社会的每一个人。秦统一后将秦国的制度推向了全国,建立了统一的、具有东方特色的君主专制中央集权国家。简言之,商鞅变法使国家形态走向成熟,对统一国家和中华民族具有长远影响。 ——摘编自任世江《通过商鞅变法让学生接触思辨》

★问题探究:作者从哪一方面肯定了商鞅变法;结合所学,概括商鞅变法中“使国家形态走向成熟”的具体措施。

1、制度建设——中央集权制度开始产生

2、加强君权;废分封,行县制;改革户籍制度,实行连坐法。

持续时间最长,涉及面最广、改革最彻底

二、北魏时期的孝文帝改革

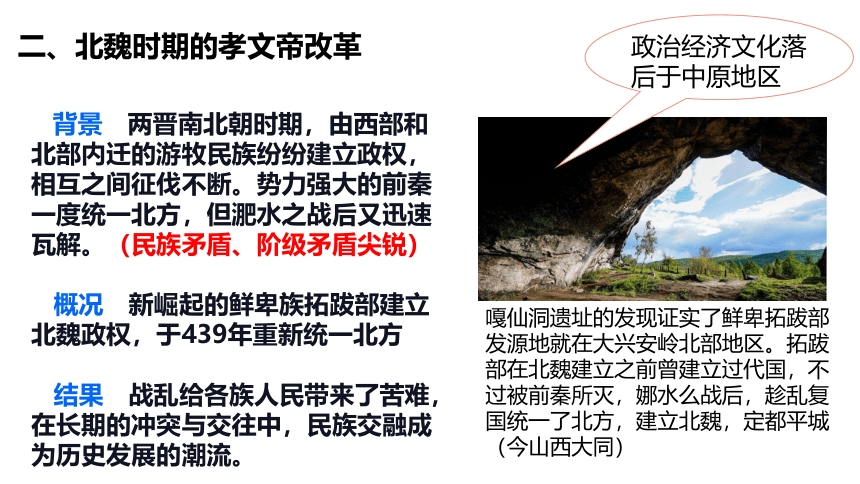

1.背景:两晋南北朝时期,由西部和北部内迁的游牧民族纷纷建立政权,相互之间征伐不断。势力强大的前秦一度统一北方,但淝水之战后又迅速瓦解。(民族矛盾、阶级矛盾尖锐)

2.概况:新崛起的鲜卑族拓跋部建立北魏政权,于439年重新统一北方

。

3.结果:战乱给各族人民带来了苦难,在长期的冲突与交往中,民族交融成为历史发展的潮流。

嘎仙洞遗址的发现证实了鲜卑拓跋部发源地就在大兴安岭北部地区。拓跋部在北魏建立之前曾建立过代国,不过被前秦所灭,娜水么战后,趁乱复国统一了北方,建立北魏,定都平城(今山西大同)

政治经济文化落后于中原地区

二、北魏时期的孝文帝改革

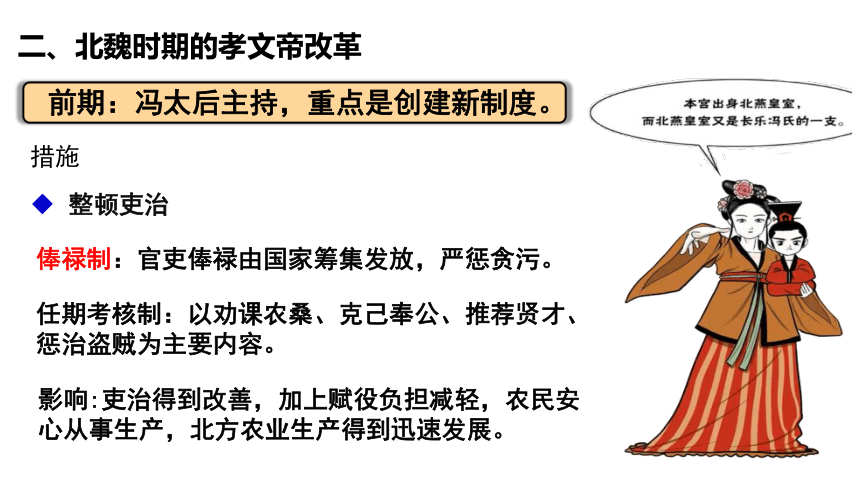

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

措施

俸禄制:官吏俸禄由国家筹集发放,严惩贪污。

影响:吏治得到改善,加上赋役负担减轻,农民安心从事生产,北方农业生产得到迅速发展。

◆

整顿吏治

任期考核制:以劝课农桑、克己奉公、推荐贤才、惩治盗贼为主要内容。

一、北魏时期的孝文帝改革

◆

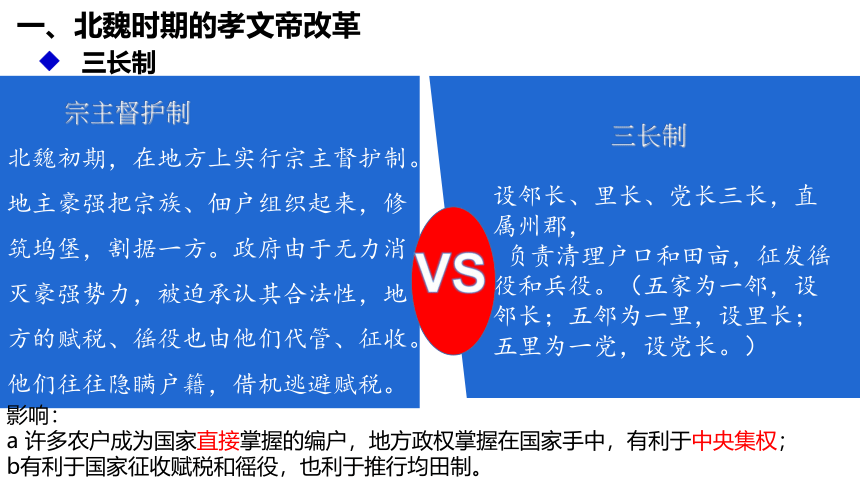

三长制

宗主督护制

北魏初期,在地方上实行宗主督护制。地主豪强把宗族、佃户组织起来,修筑坞堡,割据一方。政府由于无力消灭豪强势力,被迫承认其合法性,地方的赋税、徭役也由他们代管、征收。他们往往隐瞒户籍,借机逃避赋税。

三长制

设邻长、里长、党长三长,直属州郡,

负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役。(五家为一邻,设邻长;五邻为一里,设里长;五里为一党,设党长。)

VS

影响:

a 许多农户成为国家直接掌握的编户,地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权;

b有利于国家征收赋税和徭役,也利于推行均田制。

二、北魏时期的孝文帝改革

◆

均田制

前提:政府掌握大批无主荒地

目的:保证政府收入,缓和社会矛盾

内容:政府把控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定的徭役和兵役

性质:封建国家土地所有制

作用:a、提高农民生产积极性;b、遏制土地兼并;c、有利于国家征收赋税徭役

材料一(北魏孝文帝下诏)“富强者并兼山泽……而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?”。

材料二:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人20亩…田地缺乏地区,允许农民“逐空荒”,迁往他郡。…卖者坐(处罚)如律。

均田制对后代田制有很大影响,为隋、唐所沿用,施行时间长达三百多年。

为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

局限性:没有触及封建土地私有制,不可能抑制土地兼并。

北魏前期改革总影响:有效巩固了北方政权,促进了北方社会经济的发展

二、北魏时期的孝文帝改革

后期:孝文帝主持 , 推进汉化,民族融合。

(1)迁都洛阳

★:孝文帝迁都的理由有哪些?

迁都原因:洛阳地处中原,文化先进,地理位置重要;

削弱贵族势力,有利于推进汉化政策,加强对黄河流域的统治。

汉服

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺兰 贺

独孤 刘

汉姓

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。

通婚

汉语

(2)移风易俗,实行汉制

二、北魏时期的孝文帝改革

二、北魏时期的孝文帝改革

经济:促进了北方社会经济的发展

政治:加速少数民族政权封建化。

民族关系:促进民族的交流与融合

——生产方式农耕化

——社会制度封建化

—— 生活方式汉族化

实质:少数民族政权自上而下的封建化改革

自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

——摘自杨街之《洛阳伽蓝记》

北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

影响

①加快北方各族交融,缓和民族矛盾

②缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献

③加速了北魏政权封建化的进程。

⑤为隋唐统一和繁荣奠定基础

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(5)归纳概括孝文帝改革成功的原因

①根本原因:顺应当时历史发展的潮流;

②民族融合趋势的推动;

③改革从实际出发,内容全面,措施得当,符合人民群众的愿望;

④冯太后的支持和孝文帝本人的改革决心;

【课堂探究】思考影响改革成败的主要因素有哪些

是否顺应历史发展的潮流(根本原因);

改革者的策略和措施是否合理;

改革者的个人品质;

当时的内外环境是否有利于改革

......

兵

军事:_____

行政:_____

财政:_____

收精兵

把主要将领的兵权收归中央,抽调精兵充实中央禁军

削实权

派文官担任地方长官

设通判负责监督

制钱谷

设置转运使控制地方财政。将州郡财富大部分财富转运到京师,由中央掌控。

权

钱

北宋加强中央集权的措施

三、北宋变法

背景①:北宋建立后,统治者吸取唐末五代藩镇割据导致分裂割据的教训,采取了一系列加强中央集权的措施,巩固了国家的统一和安定。

三、北宋变法

北宋前期王小波、李顺起义

北宋与辽西夏对峙示意图

“三冗”局面的出现

背景②:北宋中期,政治腐败,财政困难,各地农民起义不断,北部边境又经常受到游牧民族的袭扰。

范仲淹

明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)

改革内容片面

以吏治为中心

三、北宋变法

庆历新政

概况:宋仁宗庆历年间,大臣范仲淹主张改革腐败的官僚机构,但新法触犯了大官僚大地主的利益,仅推行了一年多。

宋神宗即位以前,就曾读过王安石给仁宗皇帝上的万言书,非常欣赏。即位后,他把王安石召到中央,恳切询问变法谋略。王安石向他提出改革的具体办法,坚定了神宗变法决心。

“天变不足畏,

人言不足恤,

祖宗之法不足守”

二十岁的宋神宗赵顼即位后,血气方刚,雄心勃勃的向宋太祖学习,“意在用武开边,复中国旧地,以成盖世之功。”可是百年的太平,既定的国策让满朝文武没有一个支持他。只有王安石的激进、大胆改革思想合他意。

愁眉不展的宋神宗

“拗相公”王安石

三、北宋变法——王安石变法(熙宁新政)

三、北宋变法——王安石变法(熙宁新政)

开始:1069年,宋神宗启用王安石变法

目的:富国强兵

内容:(1)财政制度

青苗法:政府在青黄不接时贷款或谷物给农民,收货后还本付息。

农田水利法:政府鼓励地方兴修水利,开垦荒地。

免役法(募役法):政府应向服役而不愿服役的人户,按贫富等级收取免役钱,官僚、地主也不例外。

方田均税法:重新丈量土地,按土地多少、肥瘠收税。

均输法:规定按照“徙贵就贱,用近易远”的原则,采购物资。

作用:一定程度抑制豪强兼并减轻人民负担,增加财政收入

三、北宋变法——王安石变法(熙宁新政)

内容:(2)军事体制

保马法:官马由农户保养。

保甲法:政府把农民组织起来,编为保甲,十户为一保。保丁农闲时练兵,战时编入军队作战。

将兵法:设“将”为军队编制的基本单位。由固定将官带领军队。

设军器监:监督制造兵器。

作用:节省政府开支;提高军队战斗力;增加武器装备

改革科举制度:废明经诸科,进士科专考经义和时务策,设明法科。

整顿太学,设专门学校培养专门人才。

惟才用人:重用有志于改革的官员,打破按资升迁的成规。

(3)官僚机构

作用:培养了革新人才,宣传了革新思想

三、北宋变法——王安石变法(熙宁新政)

1085年,宋神宗去世,哲宗继位,太皇太后高氏临朝听政,起用司马光,结果新法逐渐被废除,变法派相继被排挤出朝廷,史称“ 元佑更化”。

作用:变法初期取得了显著成效(主要集中在富国领域)

局限性:涉及面广、阻力大、有些措施也欠妥当

结果:新法实行五六年后,王安石被罢职,变法措施均被废止

史料1 (王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》

史料2 依照当时情况,王安石的新政,一面既忽略了基本的人的问题,一面又抱有急工速效的心理。在国内新政全无头绪的当日,却同时引起挑衅,对外便开疆用武。因此更是加以聚敛,而忽略了为国家的百年大计。

—钱穆《国史大纲》

★历史解释:根据史料并结合所学,分析王安石变法失败的原因?

①损害了大官僚、大地主的利益,引起他们的反对;

②用人不当,执行中损害百姓利益

③过于急进,忽视客观规律;

④宋神宗动摇(后期)。

三、北宋——王安石变法

四、明朝张居正改革

倭

寇

骚

扰

葡占

澳门

鞑靼劫掠

明中叶后,皇帝不临朝成为惯例,嘉靖皇帝深居内宫,修仙练道,三十年不理政;隆庆皇帝在位六年,极少审批公文,遇有国家大事,听任群臣争议,一言不发,有人竟以为他是哑巴。官衙无视法令,政多纷更,事无统纪……

社会经济最棘手的是土地兼并问题,万历前夕法定的征粮地比明初已减少一半,人口减少三分之一以上,税源逐渐枯竭。

万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。隆庆五年,……赤字超过三分之一。

——摘选自刘志琴《张居正评语》

背景:明朝中期,政治日益腐败,统治危机不断加深。1572年,明神宗即位,张居正出任内阁首辅,进行改革

四、明朝张居正改革

内容

政治:整肃吏治,加强官吏考核;(考成法)

经济:裁减开支,清丈土地,改革税制(一条鞭法)。

一条鞭法

一条鞭法规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

“一条鞭法”上承唐代的两税法下启清代的摊丁入亩,是中国历史上具有深远历史影响的一次社会变革。既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。(标志着白银货币化的完成,有利于资本主义萌芽的发展)

“太仓粟可支十年,冏寺积金四百余万”

影响:国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解

结果:他死后,除一条鞭法外,其他改革几乎全部废止

为什么苦心经营十年,卓有成效的改革却一朝颠覆呢?

“务在强公室,杜私门”

“利于下,不利于上;利于编氓,不利于士夫”

“威柄之操,几于震主,卒致祸发身后”

张居正死后,反对改革的官僚纷纷起来攻击、诬陷张居正,弹劾他的奏疏就纷至沓来。改革措施中除一条鞭法外,其他几乎全部被废止。

豪强地主反对;与皇权形成矛盾;君主专制制度(根本)

◆中国古代的重要变法和改革

◆中国近代的改革探索

◆新中国成立以来的重要改革

目录

一、戊戌变法

二、清末新政

三、民国时期的改革

请在此输入标题

背景①:鸦片战争后,中国陷入内忧外患的严重局面,逐步沦为半殖民地半封建社会。中国面临“数千年未有之大变局”,一些爱国的有识之士求变求新,走上了探索救亡图存之路。

内忧外患

添加标题

添加标题

第二次鸦片战争

边疆危机

鸦片战争

太平天国运动

半殖民地

半封建社会

有识之士

救亡图存

五、戊戌变法

五、戊戌变法

万木草堂

时务报

中外纪闻

国闻报

强学会

南学会

保国会

背景②:以康有为、梁启超等为代表的一批维新志士,创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想。他们提倡西学,议论时政,认为“能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡”;主张学习日本、俄国变革政治,避免像波兰那样亡国的命运。

思考:维新派的这些努力有哪些作用?

学习聚焦:戊戌变法在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉悟。

五、戊戌变法

颁布新法 改革旧制

政 治 广开言路,提拔新人 改订律法,合并机构 裁撤冗员

澄清吏治

经 济 提倡实业,开矿筑路 财政改革,创办银行 废除旗人

寄生特权

文 教 普设学堂,兼习中西 开办大学,设经济科 废除八股

改试策论

军 事 精练陆军,改习洋操 行征兵制,兴办兵厂 裁汰八旗

绿营旧军

开始标志:1898年6月,光绪帝颁布《明定国是诏书》

结果:触犯守旧势力的利益,9月,慈禧太后发动政变,废除大部分变法措施(除京师大学堂)

局限性:没有提出设议院、开国会,实行君主立宪,具有妥协性。

影响:a、证明资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国是行不通;b、维新派提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒

六、清末新政

史料:作为早期现代化的终结点,清末新政也表明了现代化潮流的不可抗拒性,历史终于走到了这一步。它以自身毁灭为代价,为适应开放的新形势而培植了现代化的动力,为中国人全面拥抱现代化创造了比之前更好的条件……

——忻平《清末新政与现代化进程》

变法兴则国运兴,清廷失去了最佳自救机会,反而加速了革命的到来。

目的:应对日益严重的统治危机,挽救清王朝

概况:1901年初,清政府宣布实行“新政”,内容有改革教育,派遣留学生、编练新军、振兴商务,奖励实业等。

清末新政主要包括下列内容:其一,改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构; 其二,编练新军,拟在全国编练新军36 镇,并要求各省设立督练公所;其三,倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;其四,推行教育改革,废除科举,兴办学堂, 建立起一套较为完整的学校制度。

六、清末新政

结果:清末新政的一些措施,客观上促进了中国民族资本主义的发展,但新政并没有使清政府摆脱内外困境,很快革命爆发了。

七、中华民国时期的改革

中华民国建立后,无论是南京临时政府,还是后来的国民政府,都陆续推行了一些改革措施,涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面。但由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终。

币制改革

新法币

教育改革

◆中国古代的重要变法和改革

◆中国近代的改革探索

◆新中国成立以来的重要改革

目录

一、新中国成立初期——深刻转变

二、全面建设时期——社会主义道路探索

三、十一届三中全会——改革开放新时期

四、十八大以来——深化改革

八、新中国成立初期——深刻转变

从1950年到1953年春,全国基本完成了土地改革。实现了“耕者有其田",激发了农民劳动积极性,解放了农村生产力,巩固了工农联盟。

1953年到1957年,实施“一五计划”,初步建立独立的工业体系,形成合理的工业布局。通过“三大改造”改造。到1956年底,宣告社会主义制度在中国确立,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。

1954年第一届全国人大召开,通过了《中华人民共和国宪法》,正式确立了新中国的三大民主政治制度,从法律和政治制度层面确立了人民当家作主的地位,推进了中国民主政治制度的深刻变革。

土地

改革

经济

改革

民主

改革

社会主义革命:确立了社会主义制度,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革

标志:1956年底,三大改造的完成

过渡时期总路线:一化三改造

实质:生产关系的变革(生产资料私有制转变为生产资料公有制)

九、全面建设时期——社会主义道路探索

1、良好开端:毛泽东的《论十大关系》和中共八大

1956年4月25日,毛泽东在最高国务会议上作了《论十大关系》的报告,论述了社会主义建设中应该正确处理的十个方面关系。强调对苏联在建设社会主义中暴露的缺点和错误,要引以为戒。报告初步提出了中国社会主义经济、政治建设的若干新方针,标志着中共对怎样建设社会主义有了新的重要认识,对当时和以后的社会主义建设有很强的针对性和理论指导作用。这说明,中国共产党在建设社会主义的初期,就注意探索适合本国实际的社会主义道路。

八大内容:大会宣布:我国无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本上解决,国内的主要矛盾:已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。党和全国人民当前的主要任务:就是要集中力量来解决这个矛盾,把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。工作重心是经济建设。

2、探索失误:由于缺乏经验,急于求成,犯了左倾错误

①1958年,提出 “鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,

②掀起“大跃进”运动:以大炼钢铁为核心(“以钢为纲,全面跃进”)。高指标、瞎指挥、浮夸风。发展生产力,片面追求经济发展的高速度。

③人民公社化运动。“一大二公”(规模大、公有化程度高),大搞公共食堂。共产风,一平二调(平均主义、无偿调拨)。

3、取得的成就:这一时期的探索取得了很大的成就,初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

沈阳飞机制造厂

1964年原子弹成功爆炸

人工合成了牛胰岛素

“铁人”王进喜

只有中国特色社会主义才能发展中国——伟大的改革开放

1978年12月,中共十一届三中全会召开,以邓小平为主要代表的中国共产党人决定停止“以阶级斗争为纲”的错误做法,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。

十、十一届三中全会——改革开放新时期

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)→明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进,国民经济迈上新台阶。到2010年,成为仅次于美国的第二大经济体。

十、十一届三中全会——改革开放新时期

十一、十八大以来——深化改革

1、历程

(1)中共十八大——确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

(2)中共十八届三中全会——总目标

(3)中共十九大——指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

(4)中共十九届四中全会——对新时代全面深化改革工作进一步作出部署。

2、成就

十一、十八大以来——深化改革

(1)农村

(2)对外开放

(3)城市经济体制

(4)经济体制

改革开放成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象

3、意义

改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人的面貌、中国共产党的面貌。40多年来的实践充分证明,改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招 ,也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

第4课 中国历代变法和改革

学习目标:掌握中国历代重要变法和改革的特征、趋势与影响。

求变,求新

◆中国古代的重要变法和改革

◆中国近代的改革探索

◆新中国成立以来的重要改革

目录

一、春秋战国——商鞅变法

二、北魏——孝文帝改革

三、北宋——王安石变法

四、明朝——张居正改革

邹忌改革

燕昭王改革

赵武灵王变革

李悝变法

申不害变法

兼并战争

商鞅变法

吴起变法

一、战国时期的商鞅变法

背景

经济 铁器使用和牛耕的推广,使社会生产力得到进一步发展,生产关系处于急剧变动

铁器、牛耕使用

私田增多

井田制瓦解

封建土地私有制确立

新兴地主阶级要求变革

百家争鸣

生产力

决定

生产关系

经济基础

决定

上层建筑

政治 兼并战争不断

目的 各诸侯国为适应社会变动,实现富国强兵,纷纷推行变法

表现 (战国时期)魏国的李悝、楚国的吴起、秦国的商鞅都主持了变法,其中以商鞅变法(BC356)最为彻底。

李悝变法

战国时期魏国的魏文侯当政时,任用李悝为相,进行变法改革。李悝在政治上主张废止世袭贵族特权,选贤任能,赏罚严明;经济上主要实行尽地力、平籴法,极大地促进了魏国农业生产的发展。为了巩固变法成果,著成《法经》一书,以法律的形式肯定和保护变法,固定封建法权。历史上称这次变法为“李悝变法”。

李悝变法增加了魏国的国力,使之成为战国初期强国之一。李悝在魏国的变法,是中国变法之始,在中国历史上产生了深远的影响,不仅揭开了战国时期变法运动的序幕,而且在魏国首先确立了土地私有制和个体小农经济制,是中国历史上封建制度正式确立的标志。

知识拓展

知识拓展

吴起变法

指在公元前386年—前381年楚悼王当政时,任命吴起为令尹,对楚国政治、法律、军事等实行改革的变法运动。

经过变法,楚国国力逐渐强盛,在公元前381年,联合赵国大败魏国。但在楚悼王去世后,吴起变法遭到楚国旧贵族的强烈反对,最后吴起被射杀,变法以失败告终。

一、战国时期的商鞅变法

内容

经济:废除井田,开阡陌;重农抑商奖励耕织

军事:废除世卿世禄制,奖励军功

施行什伍连坐,建立县制

其他措施:拆家为户、统一度量衡(风俗);燔诗书而明法令(思想)

商鞅变法的影响:这一系列措施打击了贵族特权,促进了封建政治、经济、军事的发展,使秦国从一个西部边陲弱国一跃成为虎视群雄的政治军事强国,为秦成就统一霸业奠定了基础。

重 难 拓 展

从商鞅的结局看对变法结果的认识

新法令刚刚开始推行,就遭到了旧贵族的强烈反对。秦孝公死后,商鞅被诬告谋反,结果被车裂而死。车裂是古代的一种非常残忍的死刑,就是把人的四肢和头分别拴在五辆马车上,让马车向不同的方向奔跑,撕裂人的肢体。

孝公用商鞅之法移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏逐客书》

【课堂探究】商鞅变法成功了吗?思考判断一场改革成败的标准是什么?

春秋战国时期是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。商鞅变法维护了新兴地主阶级的利益,取消了奴隶主贵族的特权,以致秦孝公死后,商鞅被“车裂”。尽管如此,商鞅变法的措施顺应了历史发展的潮流,深入民心,在秦国得以延续,故“商鞅虽死,秦法未亡”。

评论变法是否成功,要看它是否能推动生产力的发展,是否顺应历史的发展潮流。

重 难 拓 展

重 难 拓 展

史料: 商鞅变法在中国历史上的意义,怎样估计也不会过高。秦国率先推行县制,按地区划分国民,加强了中央集权,使国家公共权力直接控制到基层社会的每一个人。秦统一后将秦国的制度推向了全国,建立了统一的、具有东方特色的君主专制中央集权国家。简言之,商鞅变法使国家形态走向成熟,对统一国家和中华民族具有长远影响。 ——摘编自任世江《通过商鞅变法让学生接触思辨》

★问题探究:作者从哪一方面肯定了商鞅变法;结合所学,概括商鞅变法中“使国家形态走向成熟”的具体措施。

1、制度建设——中央集权制度开始产生

2、加强君权;废分封,行县制;改革户籍制度,实行连坐法。

持续时间最长,涉及面最广、改革最彻底

二、北魏时期的孝文帝改革

1.背景:两晋南北朝时期,由西部和北部内迁的游牧民族纷纷建立政权,相互之间征伐不断。势力强大的前秦一度统一北方,但淝水之战后又迅速瓦解。(民族矛盾、阶级矛盾尖锐)

2.概况:新崛起的鲜卑族拓跋部建立北魏政权,于439年重新统一北方

。

3.结果:战乱给各族人民带来了苦难,在长期的冲突与交往中,民族交融成为历史发展的潮流。

嘎仙洞遗址的发现证实了鲜卑拓跋部发源地就在大兴安岭北部地区。拓跋部在北魏建立之前曾建立过代国,不过被前秦所灭,娜水么战后,趁乱复国统一了北方,建立北魏,定都平城(今山西大同)

政治经济文化落后于中原地区

二、北魏时期的孝文帝改革

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

措施

俸禄制:官吏俸禄由国家筹集发放,严惩贪污。

影响:吏治得到改善,加上赋役负担减轻,农民安心从事生产,北方农业生产得到迅速发展。

◆

整顿吏治

任期考核制:以劝课农桑、克己奉公、推荐贤才、惩治盗贼为主要内容。

一、北魏时期的孝文帝改革

◆

三长制

宗主督护制

北魏初期,在地方上实行宗主督护制。地主豪强把宗族、佃户组织起来,修筑坞堡,割据一方。政府由于无力消灭豪强势力,被迫承认其合法性,地方的赋税、徭役也由他们代管、征收。他们往往隐瞒户籍,借机逃避赋税。

三长制

设邻长、里长、党长三长,直属州郡,

负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役。(五家为一邻,设邻长;五邻为一里,设里长;五里为一党,设党长。)

VS

影响:

a 许多农户成为国家直接掌握的编户,地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权;

b有利于国家征收赋税和徭役,也利于推行均田制。

二、北魏时期的孝文帝改革

◆

均田制

前提:政府掌握大批无主荒地

目的:保证政府收入,缓和社会矛盾

内容:政府把控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定的徭役和兵役

性质:封建国家土地所有制

作用:a、提高农民生产积极性;b、遏制土地兼并;c、有利于国家征收赋税徭役

材料一(北魏孝文帝下诏)“富强者并兼山泽……而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?”。

材料二:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人20亩…田地缺乏地区,允许农民“逐空荒”,迁往他郡。…卖者坐(处罚)如律。

均田制对后代田制有很大影响,为隋、唐所沿用,施行时间长达三百多年。

为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

局限性:没有触及封建土地私有制,不可能抑制土地兼并。

北魏前期改革总影响:有效巩固了北方政权,促进了北方社会经济的发展

二、北魏时期的孝文帝改革

后期:孝文帝主持 , 推进汉化,民族融合。

(1)迁都洛阳

★:孝文帝迁都的理由有哪些?

迁都原因:洛阳地处中原,文化先进,地理位置重要;

削弱贵族势力,有利于推进汉化政策,加强对黄河流域的统治。

汉服

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺兰 贺

独孤 刘

汉姓

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。

通婚

汉语

(2)移风易俗,实行汉制

二、北魏时期的孝文帝改革

二、北魏时期的孝文帝改革

经济:促进了北方社会经济的发展

政治:加速少数民族政权封建化。

民族关系:促进民族的交流与融合

——生产方式农耕化

——社会制度封建化

—— 生活方式汉族化

实质:少数民族政权自上而下的封建化改革

自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

——摘自杨街之《洛阳伽蓝记》

北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

影响

①加快北方各族交融,缓和民族矛盾

②缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献

③加速了北魏政权封建化的进程。

⑤为隋唐统一和繁荣奠定基础

2.北魏孝文帝改革

重难拓展

从改革内容看孝文帝改革成功的原因

(5)归纳概括孝文帝改革成功的原因

①根本原因:顺应当时历史发展的潮流;

②民族融合趋势的推动;

③改革从实际出发,内容全面,措施得当,符合人民群众的愿望;

④冯太后的支持和孝文帝本人的改革决心;

【课堂探究】思考影响改革成败的主要因素有哪些

是否顺应历史发展的潮流(根本原因);

改革者的策略和措施是否合理;

改革者的个人品质;

当时的内外环境是否有利于改革

......

兵

军事:_____

行政:_____

财政:_____

收精兵

把主要将领的兵权收归中央,抽调精兵充实中央禁军

削实权

派文官担任地方长官

设通判负责监督

制钱谷

设置转运使控制地方财政。将州郡财富大部分财富转运到京师,由中央掌控。

权

钱

北宋加强中央集权的措施

三、北宋变法

背景①:北宋建立后,统治者吸取唐末五代藩镇割据导致分裂割据的教训,采取了一系列加强中央集权的措施,巩固了国家的统一和安定。

三、北宋变法

北宋前期王小波、李顺起义

北宋与辽西夏对峙示意图

“三冗”局面的出现

背景②:北宋中期,政治腐败,财政困难,各地农民起义不断,北部边境又经常受到游牧民族的袭扰。

范仲淹

明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)

改革内容片面

以吏治为中心

三、北宋变法

庆历新政

概况:宋仁宗庆历年间,大臣范仲淹主张改革腐败的官僚机构,但新法触犯了大官僚大地主的利益,仅推行了一年多。

宋神宗即位以前,就曾读过王安石给仁宗皇帝上的万言书,非常欣赏。即位后,他把王安石召到中央,恳切询问变法谋略。王安石向他提出改革的具体办法,坚定了神宗变法决心。

“天变不足畏,

人言不足恤,

祖宗之法不足守”

二十岁的宋神宗赵顼即位后,血气方刚,雄心勃勃的向宋太祖学习,“意在用武开边,复中国旧地,以成盖世之功。”可是百年的太平,既定的国策让满朝文武没有一个支持他。只有王安石的激进、大胆改革思想合他意。

愁眉不展的宋神宗

“拗相公”王安石

三、北宋变法——王安石变法(熙宁新政)

三、北宋变法——王安石变法(熙宁新政)

开始:1069年,宋神宗启用王安石变法

目的:富国强兵

内容:(1)财政制度

青苗法:政府在青黄不接时贷款或谷物给农民,收货后还本付息。

农田水利法:政府鼓励地方兴修水利,开垦荒地。

免役法(募役法):政府应向服役而不愿服役的人户,按贫富等级收取免役钱,官僚、地主也不例外。

方田均税法:重新丈量土地,按土地多少、肥瘠收税。

均输法:规定按照“徙贵就贱,用近易远”的原则,采购物资。

作用:一定程度抑制豪强兼并减轻人民负担,增加财政收入

三、北宋变法——王安石变法(熙宁新政)

内容:(2)军事体制

保马法:官马由农户保养。

保甲法:政府把农民组织起来,编为保甲,十户为一保。保丁农闲时练兵,战时编入军队作战。

将兵法:设“将”为军队编制的基本单位。由固定将官带领军队。

设军器监:监督制造兵器。

作用:节省政府开支;提高军队战斗力;增加武器装备

改革科举制度:废明经诸科,进士科专考经义和时务策,设明法科。

整顿太学,设专门学校培养专门人才。

惟才用人:重用有志于改革的官员,打破按资升迁的成规。

(3)官僚机构

作用:培养了革新人才,宣传了革新思想

三、北宋变法——王安石变法(熙宁新政)

1085年,宋神宗去世,哲宗继位,太皇太后高氏临朝听政,起用司马光,结果新法逐渐被废除,变法派相继被排挤出朝廷,史称“ 元佑更化”。

作用:变法初期取得了显著成效(主要集中在富国领域)

局限性:涉及面广、阻力大、有些措施也欠妥当

结果:新法实行五六年后,王安石被罢职,变法措施均被废止

史料1 (王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》

史料2 依照当时情况,王安石的新政,一面既忽略了基本的人的问题,一面又抱有急工速效的心理。在国内新政全无头绪的当日,却同时引起挑衅,对外便开疆用武。因此更是加以聚敛,而忽略了为国家的百年大计。

—钱穆《国史大纲》

★历史解释:根据史料并结合所学,分析王安石变法失败的原因?

①损害了大官僚、大地主的利益,引起他们的反对;

②用人不当,执行中损害百姓利益

③过于急进,忽视客观规律;

④宋神宗动摇(后期)。

三、北宋——王安石变法

四、明朝张居正改革

倭

寇

骚

扰

葡占

澳门

鞑靼劫掠

明中叶后,皇帝不临朝成为惯例,嘉靖皇帝深居内宫,修仙练道,三十年不理政;隆庆皇帝在位六年,极少审批公文,遇有国家大事,听任群臣争议,一言不发,有人竟以为他是哑巴。官衙无视法令,政多纷更,事无统纪……

社会经济最棘手的是土地兼并问题,万历前夕法定的征粮地比明初已减少一半,人口减少三分之一以上,税源逐渐枯竭。

万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。隆庆五年,……赤字超过三分之一。

——摘选自刘志琴《张居正评语》

背景:明朝中期,政治日益腐败,统治危机不断加深。1572年,明神宗即位,张居正出任内阁首辅,进行改革

四、明朝张居正改革

内容

政治:整肃吏治,加强官吏考核;(考成法)

经济:裁减开支,清丈土地,改革税制(一条鞭法)。

一条鞭法

一条鞭法规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

“一条鞭法”上承唐代的两税法下启清代的摊丁入亩,是中国历史上具有深远历史影响的一次社会变革。既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。(标志着白银货币化的完成,有利于资本主义萌芽的发展)

“太仓粟可支十年,冏寺积金四百余万”

影响:国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解

结果:他死后,除一条鞭法外,其他改革几乎全部废止

为什么苦心经营十年,卓有成效的改革却一朝颠覆呢?

“务在强公室,杜私门”

“利于下,不利于上;利于编氓,不利于士夫”

“威柄之操,几于震主,卒致祸发身后”

张居正死后,反对改革的官僚纷纷起来攻击、诬陷张居正,弹劾他的奏疏就纷至沓来。改革措施中除一条鞭法外,其他几乎全部被废止。

豪强地主反对;与皇权形成矛盾;君主专制制度(根本)

◆中国古代的重要变法和改革

◆中国近代的改革探索

◆新中国成立以来的重要改革

目录

一、戊戌变法

二、清末新政

三、民国时期的改革

请在此输入标题

背景①:鸦片战争后,中国陷入内忧外患的严重局面,逐步沦为半殖民地半封建社会。中国面临“数千年未有之大变局”,一些爱国的有识之士求变求新,走上了探索救亡图存之路。

内忧外患

添加标题

添加标题

第二次鸦片战争

边疆危机

鸦片战争

太平天国运动

半殖民地

半封建社会

有识之士

救亡图存

五、戊戌变法

五、戊戌变法

万木草堂

时务报

中外纪闻

国闻报

强学会

南学会

保国会

背景②:以康有为、梁启超等为代表的一批维新志士,创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想。他们提倡西学,议论时政,认为“能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡”;主张学习日本、俄国变革政治,避免像波兰那样亡国的命运。

思考:维新派的这些努力有哪些作用?

学习聚焦:戊戌变法在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉悟。

五、戊戌变法

颁布新法 改革旧制

政 治 广开言路,提拔新人 改订律法,合并机构 裁撤冗员

澄清吏治

经 济 提倡实业,开矿筑路 财政改革,创办银行 废除旗人

寄生特权

文 教 普设学堂,兼习中西 开办大学,设经济科 废除八股

改试策论

军 事 精练陆军,改习洋操 行征兵制,兴办兵厂 裁汰八旗

绿营旧军

开始标志:1898年6月,光绪帝颁布《明定国是诏书》

结果:触犯守旧势力的利益,9月,慈禧太后发动政变,废除大部分变法措施(除京师大学堂)

局限性:没有提出设议院、开国会,实行君主立宪,具有妥协性。

影响:a、证明资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国是行不通;b、维新派提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒

六、清末新政

史料:作为早期现代化的终结点,清末新政也表明了现代化潮流的不可抗拒性,历史终于走到了这一步。它以自身毁灭为代价,为适应开放的新形势而培植了现代化的动力,为中国人全面拥抱现代化创造了比之前更好的条件……

——忻平《清末新政与现代化进程》

变法兴则国运兴,清廷失去了最佳自救机会,反而加速了革命的到来。

目的:应对日益严重的统治危机,挽救清王朝

概况:1901年初,清政府宣布实行“新政”,内容有改革教育,派遣留学生、编练新军、振兴商务,奖励实业等。

清末新政主要包括下列内容:其一,改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构; 其二,编练新军,拟在全国编练新军36 镇,并要求各省设立督练公所;其三,倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;其四,推行教育改革,废除科举,兴办学堂, 建立起一套较为完整的学校制度。

六、清末新政

结果:清末新政的一些措施,客观上促进了中国民族资本主义的发展,但新政并没有使清政府摆脱内外困境,很快革命爆发了。

七、中华民国时期的改革

中华民国建立后,无论是南京临时政府,还是后来的国民政府,都陆续推行了一些改革措施,涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面。但由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终。

币制改革

新法币

教育改革

◆中国古代的重要变法和改革

◆中国近代的改革探索

◆新中国成立以来的重要改革

目录

一、新中国成立初期——深刻转变

二、全面建设时期——社会主义道路探索

三、十一届三中全会——改革开放新时期

四、十八大以来——深化改革

八、新中国成立初期——深刻转变

从1950年到1953年春,全国基本完成了土地改革。实现了“耕者有其田",激发了农民劳动积极性,解放了农村生产力,巩固了工农联盟。

1953年到1957年,实施“一五计划”,初步建立独立的工业体系,形成合理的工业布局。通过“三大改造”改造。到1956年底,宣告社会主义制度在中国确立,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。

1954年第一届全国人大召开,通过了《中华人民共和国宪法》,正式确立了新中国的三大民主政治制度,从法律和政治制度层面确立了人民当家作主的地位,推进了中国民主政治制度的深刻变革。

土地

改革

经济

改革

民主

改革

社会主义革命:确立了社会主义制度,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革

标志:1956年底,三大改造的完成

过渡时期总路线:一化三改造

实质:生产关系的变革(生产资料私有制转变为生产资料公有制)

九、全面建设时期——社会主义道路探索

1、良好开端:毛泽东的《论十大关系》和中共八大

1956年4月25日,毛泽东在最高国务会议上作了《论十大关系》的报告,论述了社会主义建设中应该正确处理的十个方面关系。强调对苏联在建设社会主义中暴露的缺点和错误,要引以为戒。报告初步提出了中国社会主义经济、政治建设的若干新方针,标志着中共对怎样建设社会主义有了新的重要认识,对当时和以后的社会主义建设有很强的针对性和理论指导作用。这说明,中国共产党在建设社会主义的初期,就注意探索适合本国实际的社会主义道路。

八大内容:大会宣布:我国无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本上解决,国内的主要矛盾:已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。党和全国人民当前的主要任务:就是要集中力量来解决这个矛盾,把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。工作重心是经济建设。

2、探索失误:由于缺乏经验,急于求成,犯了左倾错误

①1958年,提出 “鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,

②掀起“大跃进”运动:以大炼钢铁为核心(“以钢为纲,全面跃进”)。高指标、瞎指挥、浮夸风。发展生产力,片面追求经济发展的高速度。

③人民公社化运动。“一大二公”(规模大、公有化程度高),大搞公共食堂。共产风,一平二调(平均主义、无偿调拨)。

3、取得的成就:这一时期的探索取得了很大的成就,初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

沈阳飞机制造厂

1964年原子弹成功爆炸

人工合成了牛胰岛素

“铁人”王进喜

只有中国特色社会主义才能发展中国——伟大的改革开放

1978年12月,中共十一届三中全会召开,以邓小平为主要代表的中国共产党人决定停止“以阶级斗争为纲”的错误做法,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。

十、十一届三中全会——改革开放新时期

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)→明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进,国民经济迈上新台阶。到2010年,成为仅次于美国的第二大经济体。

十、十一届三中全会——改革开放新时期

十一、十八大以来——深化改革

1、历程

(1)中共十八大——确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

(2)中共十八届三中全会——总目标

(3)中共十九大——指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

(4)中共十九届四中全会——对新时代全面深化改革工作进一步作出部署。

2、成就

十一、十八大以来——深化改革

(1)农村

(2)对外开放

(3)城市经济体制

(4)经济体制

改革开放成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象

3、意义

改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人的面貌、中国共产党的面貌。40多年来的实践充分证明,改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招 ,也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理