第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课后练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课后练习(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-25 09:30:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

(时间:45分钟 满分:60分)

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.它是新中国历史上第一部宪法性文件,是新中国建立初期具有临时宪法性质的国家根本大法,是“中国历史上首创的临时宪法”。“它”是指( )

A.《中华人民共和国宪法》 B.《共同纲领》

C.《中华人民共和国刑法》 D.《临时约法》

2.有这样一则长诗:“……祖国,您在哪里?……在西藏和平解放的签字笔里,在雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江的雄壮歌声里,在新宪法散发出的阵阵书香里……”。诗中“新宪法”指的是( )

A.1954年宪法 B.《共同纲领》

C.1982年宪法 D.《临时约法》

3.有学者认为:“八二宪法”是对“五四宪法”甚至《共同纲领》的一种结构性的回归。正是在具有回归内涵的改革进程中……改革才始终在相对保守的改良主义轨道上前进,而没有演变成再一次的激进主义革命。这说明“八二宪法”( )

A.与《共同纲领》性质完全一致

B.将“依法治国”首次写入宪法

C.为改革与稳定提供了法律保障

D.把市场经济体制作为改革目标

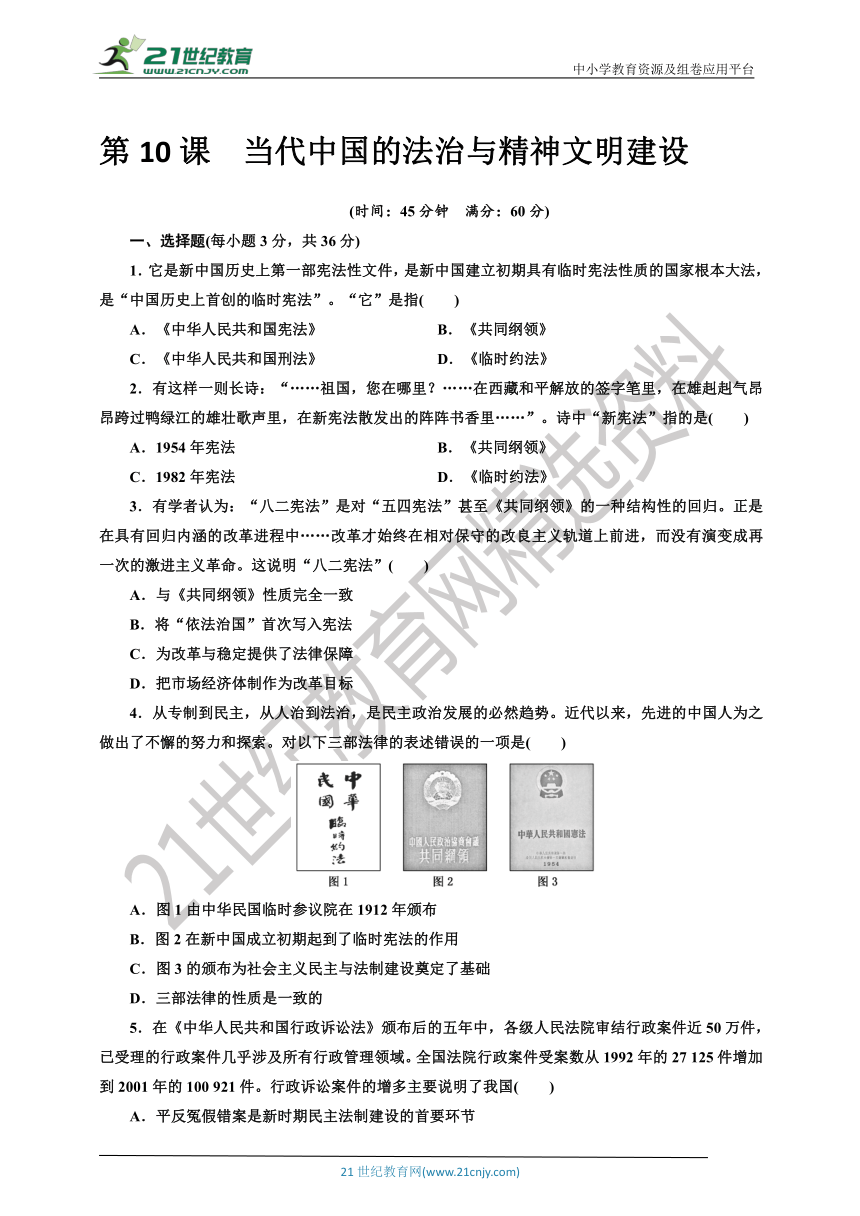

4.从专制到民主,从人治到法治,是民主政治发展的必然趋势。近代以来,先进的中国人为之做出了不懈的努力和探索。对以下三部法律的表述错误的一项是( )

A.图1由中华民国临时参议院在1912年颁布

B.图2在新中国成立初期起到了临时宪法的作用

C.图3的颁布为社会主义民主与法制建设奠定了基础

D.三部法律的性质是一致的

5.在《中华人民共和国行政诉讼法》颁布后的五年中,各级人民法院审结行政案件近50万件,已受理的行政案件几乎涉及所有行政管理领域。全国法院行政案件受案数从1992年的27 125件增加到2001年的100 921件。行政诉讼案件的增多主要说明了我国( )

A.平反冤假错案是新时期民主法制建设的首要环节

B.人民的维权意识、法律意识增强

C.政府把依法治国确立为政治体制改革的重点

D.政府行政部门行政执法很不规范、不尊重法律

6.1954年,第一届全国人大颁布《中华人民共和国宪法》,体现了人民民主和社会主义的原则;1982年,全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》,逐步形成以宪法为核心的中国特色的社会主义法律体系。这两部宪法的颁布和修订( )

A.反映了社会主要矛盾的变化

B.改变了国家的基本法律架构

C.适应了当时经济建设的需要

D.标志社会主义法治国家建立

7.从将法仅当作统治和控制社会的工具,提升到将法作为一种价值理念和治国方略的高度,标志着中国共产党执政方式和治国方略的历史性转变。下列文献中明确提出这一理念的是( )

A.1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.1954年《中华人民共和国宪法》

C.1980年《党和国家领导制度的改革》

D.1999年《中华人民共和国宪法修正案》

8.1986~2000年间,依据宪法规定,全国人大通过了一系列的法律,逐步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。其最重要的作用是( )

A.为依法治国奠定了基础 B.加强立法工作

C.推行普法教育活动 D.提高了公民的法律意识

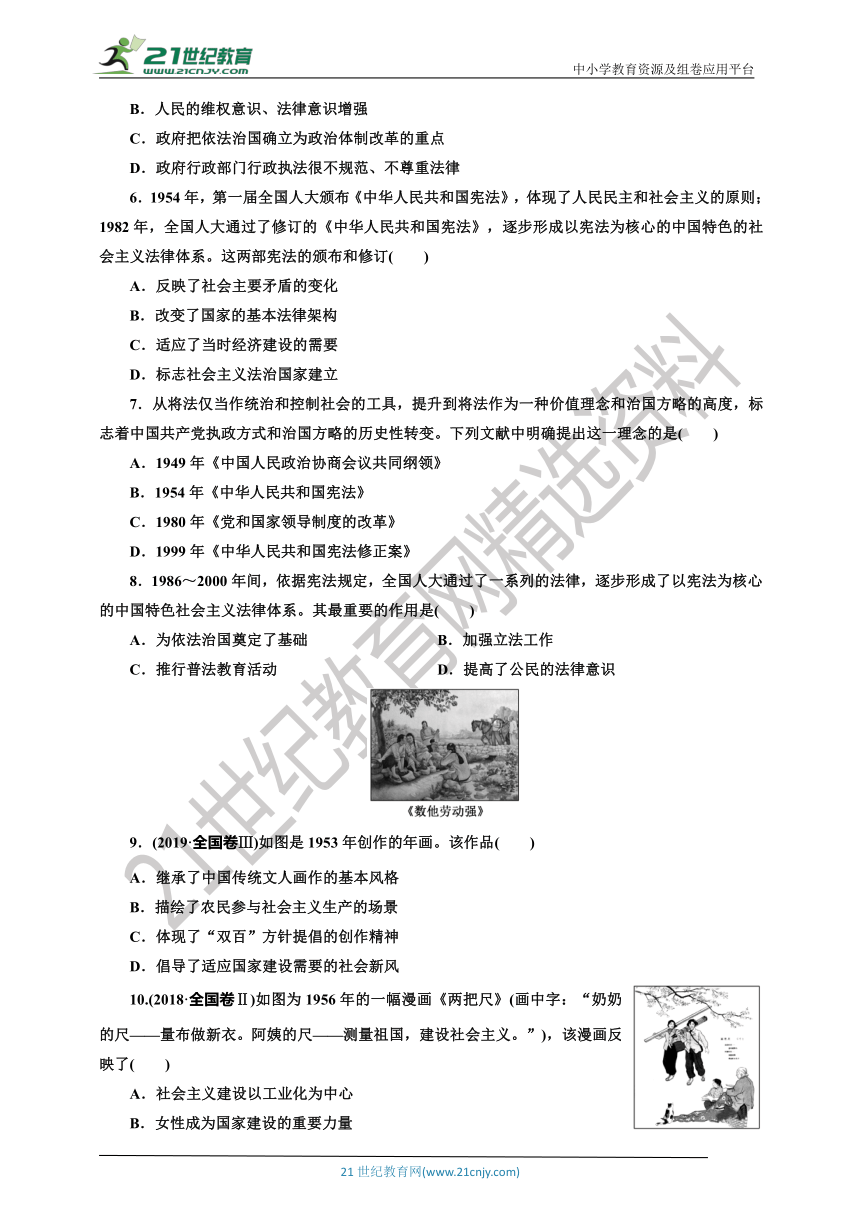

9.(2019·全国卷Ⅲ)如图是1953年创作的年画。该作品( )

A.继承了中国传统文人画作的基本风格

B.描绘了农民参与社会主义生产的场景

C.体现了“双百”方针提倡的创作精神

D.倡导了适应国家建设需要的社会新风

10.(2018·全国卷Ⅱ)如图为1956年的一幅漫画《两把尺》(画中字:“奶奶的尺——量布做新衣。阿姨的尺——测量祖国,建设社会主义。”),该漫画反映了( )

A.社会主义建设以工业化为中心

B.女性成为国家建设的重要力量

C.人民公社化运动蓬勃开展

D.城乡差别发生根本性改变

11.结婚证书不仅是男女结合组成家庭的证明,更是一段段历史的见证,反映了时代的沧桑变迁。下列是20世纪不同时期结婚证书上的内容,其中出现在过渡时期(1949~1956年)的是( )

A.“再嫁与否绝对尊重其自由,婚嫁须得父母双方同情与赞助”

B.“计划生育,勤俭持家”

C.“照毛主席的指示办事,做毛主席的好战士”

D.“为家庭幸福和新社会之建设而共同奋斗”

12.习近平在文艺工作座谈会上指出,在社会主义核心价值观中,最深层、最根本、最永恒的是( )

A.民族主义 B.爱国主义

C.民生主义 D.国家主义

二、非选择题(共24分)

13.中国古代自先秦开始已有“法治”的思想,其内涵随时间发展而不断变化。阅读材料,回答问题。

材料一 法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。

——摘自《韩非子·难三》

明主使其群臣,不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。

——摘自《韩非子·有度》

材料二 鉴于《临时政府组织大纲》有不少缺陷,尤其是它仅为政府之规制而非为国民之规制,因而孙中山提出应另制新法。他在给参议院的咨文中说:“查临时政府现已成立,而国民组织之法尚未制定,应请贵院迅为编定颁布,以固民国之基。并据法制局局长宋教仁呈拟《中华民国临时组织法草案》五十五条前来,合并咨送贵院,以资参叙。”但被参议院拒绝。原因有两个,一是认为组织法的名称,不能包括“人权”的内容,因而主张制定一份名为“临时约法”的文本;二是认为立法如“受命于政府,有损立法独立之尊严”,应由参议院自行起草。

——摘编自徐矛《中华民国政治制度史》

材料三 必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人说的话当做“法”,不赞成领导人说的话就叫做“违法”……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……经过一定的民主程序讨论通过,并加强检察机关和司法机关,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。

——摘自邓小平《解放思想,实事求是,

团结一致向前看》

(1)根据材料一,概括韩非子所说“法”的主要特征,并结合所学知识分析其在当时的积极意义。(4分)

(2)材料二中,参议院关于“新法”的认识和孙中山有何不同?结合相关史实,说明参议院的主张是否得以实现。(4分)

(3)根据材料三,针对当时“法”出现的问题,邓小平提出了哪些主张?结合所学,简述20世纪八九十年代我国建设社会主义法治国家的主要成就。(6分)

14.阅读下列材料,回答问题。

材料

时 间 主要法律法规(节选)

新中国成立至中共十一届三中全会 工会法、婚姻法、土地改革法、惩治反革命条例等;1954年宪法;全国人民代表大会组织法、国务院组织法……

中共十一届三中全会后至1982年宪法颁布 选举法;刑法、刑事诉讼法;中外合资经营企业法等;人民法院组织法;个人所得税法、经济合同法、商标法;广东省经济特区条例;国籍法;1982年宪法;全国人民代表大会组织法……

中共十二大至中共十四大前 修改1982年宪法;加入《保护知识产权巴黎公约》的决定,涉外经济合同法等;民事诉讼法;民族区域自治法、村民委员会组织法、行政诉讼法……

中共十四大至中共十五大前 1982年宪法第二次重要修改;公司法、合伙企业法、商业银行法等;反不正当竞争法、消费者权益保护法、票据法、广告法、拍卖法等;对外贸易法;教师法、科学技术进步法……

中共十五大至中共十六大召开前 第三次修宪;证券法、信托法;行政复议法、政府采购法等;城市居民委员会组织法;修改了专利法、商标法、著作权法;高等教育法、科学技术普及法……

新中国法制建设历程可以反映出我国社会主义建设的多种趋势。依据表格内容并结合所学知识,指出一种趋势并分析形成的历史原因。(要求:观点明确,史实准确、充分。)(10分)

参考答案

1.解析:选B 《中华人民共和国宪法》是新中国正式宪法,故A项错误;《共同纲领》全称《中国人民政治协商会议共同纲领》,在新中国成立到1954年宪法颁布前,充当临时宪法,故B项正确;《中华人民共和国刑法》从未充当过宪法或者临时宪法的角色,故C项错误;《临时约法》是辛亥革命后,中华民国颁布的,不属于新中国范畴,故D项错误。

2.解析:选A 根据材料“西藏和平解放(1951年)”“跨过鸭绿江(1950年)”等信息可以确定“新宪法”是指1954年制定的《中华人民共和国宪法》,故选A项。其他三项在时间上、性质上不相符合,排除其他三项。

3.解析:选C 《共同纲领》与“八二宪法”的性质并不完全一致,故A项错误;1999年宪法修正案将“实行依法治国”写入宪法,故B项错误;题干中“改革才始终在相对保守的改良主义轨道上前进,而没有演变成再一次的激进主义革命”说明八二宪法有利于保证改革的稳定进行,故C项正确;1992年中共十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,故D项错误。

4.解析:选D 该题目为逆向选择题,通过《中华民国临时约法》《共同纲领》和《中华人民共和国宪法》这三部法律文献的图片来考查对近现代中国民主法制建设的认识。《中华民国临时约法》属于资产阶级性质的宪法,《共同纲领》属于新民主主义性质,《中华人民共和国宪法》属于社会主义性质,故D项错误,符合题意。

5.解析:选B 《中华人民共和国行政诉讼法》从1990年10月1日起施行。A项平反冤假错案从1979年至1984年,排除;受理行政案件的增加,涉及几乎所有行政管理领域说明人民法律意识的增强,故B项正确;1997年9月,党的十五大提出了“依法治国”,排除C项;D项表述过于绝对,排除。

6.解析:选C 从1954年到1982年我国社会主要矛盾都是落后的生产力和人民日益增长的物质文化需要之间的矛盾,并没有发生变化,故排除A项;1954年宪法体现了社会主义原则,1982年宪法则构建了社会主义法律体系,没有改变基本的法律架构,故排除B项;根据所学内容可知,无论是1954年宪法,还是修订后的1982年宪法,都适应了当时社会经济发展的需要,故选C项;社会主义法治国家是我国建设的目标,这两部宪法都没有标志着我国社会主义法治国家的建立,故排除D项。

7.解析:选D 1999年全国人大九届二次会议通过宪法修正案,把“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”写进《中华人民共和国宪法》第五条第一款,正式把这一治国方略以根本大法的形式确定下来,故选D项。

8.解析:选A 以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,其最重要的作用是为依法治国奠定了基础,故选A项。

9.解析:选D 1953年的中国正在进行社会主义改造,这幅年画正是适应了这一时期国家建设的宣传需要,D项正确。此年画属于写实画,不是文人画,A项错误。1953年,中国还未建立社会主义制度,故不能说“参与社会主义生产”,B项错误。“双百”方针提出的时间是1956年,C项错误。

10.解析:选B 漫画以两个具有典型意义的女性为焦点,体现了女性成为国家建设的重要力量,B项正确。A项说法本身正确,但与材料中“量布做新衣”的信息不符。人民公社化运动开始于1958年,与漫画中“1956年”的时间信息不符,故C项错误。D项不是漫画的主旨且与史实不符。

11.解析:选D 早在戊戌变法时期就开始改革传统的婚姻制度,排除A项。中国计划生育成为一项国策是在1978年以后,排除B项。C项出现于“文化大革命”时期。D项符合过渡时期的国情。

12.解析:选B 爱国是基于个人对自己祖国依赖关系的深厚情感,也是调节个人与祖国关系的行为准则,因此在社会主义核心价值观中,最深层、最根本、最永恒的就是爱国主义,故选B项。

13.解析:第(1)问第一小问,据材料一关键信息分析归纳即可;第二小问,则从法律的特性和利于统治的作用来分析。第(2)问第一小问,据材料二“不能包括‘人权’的内容”“应由参议院自行起草”关键信息分析归纳;第二小问,结合《中华民国临时约法》的主要内容回答。第(3)问第一小问,据材料关键信息归纳即可;第二小问,回答必须限定于20世纪八九十年代,结合所学知识,列举法制建设成果史实即可。

答案:(1)特征:权威性;公开性;针对臣民,为君主服务。

意义:法不分亲疏贵贱,给血缘和等级制度以强烈冲击;强调以君主为中心,有利于加强中央和君主的权力。

(2)不同:“新法”应包括人权的内容;“新法”的制定不能受制于政府,应由参议院自行起草。

得以实现。

史实:1912年3月,孙中山颁布参议院制定的《中华民国临时约法》;规定中华民国主权属于国民全体,国民享有各项自由和权利;按照三权分立原则构建政治体制,参议院行使立法权。

(3)主张:用法律保障民主;通过民主程序完善各种法律制度;加强依法治国。

成就:1982年,全国人大五届五次会议审定并通过全面修改的《中华人民共和国宪法》,成为新时期治国安邦的总章程;1997年,中共十五大提出了依法治国、建设社会主义法治国家的历史任务;1999年,全国人大九届二次会议通过宪法修正案,把“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”写进《中华人民共和国宪法》,正式把这一治国方略以国家根本大法的形式确定下来;社会主义法律体系不断完善,有中国特色社会主义的法律体系框架基本形成。

14.解析:针对新中国法制建设反映出的我国社会主义建设的多种趋势,从宏观角度出发,认为新中国法制建设反映出我国民主法制的不断健全完善,也可从政治、经济、文化之间的相互关系入手,从某一角度分析,认为其反映出社会主义市场经济体制逐步确立完善;我国逐步融入世界经济;我国向社会主义法治国家转变等社会发展趋势。

答案:趋势(一):社会主义民主不断完善。1954年宪法规定人民的基本权利、义务再到民族区域自治法,村民委员会组织法等的颁布,新中国通过不断立法健全各级民主制度。

原因:国家性质;吸取“文化大革命”的教训;经济发展或经济体制改革的要求;人民的民主诉求增强(或公民政治参与积极性提高);世界民主化潮流;等等。

趋势(二):社会主义市场经济体制逐渐确立并日益完善。商标法、专利法、消费者权益保护法等规范市场行为的法律法规日渐增多。(或答出以下趋势,并有简单说明:社会主义经济建设越来越受到重视;我国逐步融入世界经济;健全法制,向社会主义法治国家转变;越来越重视科教兴国;等等)

原因:新中国成立,进入和平建设时期;吸取“文化大革命”的教训;第三次科技革命;新中国外交重大突破,国际环境改善;中共十一届三中全会,工作重心转移,改革开放决议;经济发展和经济体制改革的需要;1995年“科教兴国”战略提出;东欧剧变,苏联解体的教训;中共十四大,确立社会主义市场经济体制的目标;1999年,“依法治国”写入宪法;2001年,加入世贸组织;全球化潮流;等等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

(时间:45分钟 满分:60分)

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.它是新中国历史上第一部宪法性文件,是新中国建立初期具有临时宪法性质的国家根本大法,是“中国历史上首创的临时宪法”。“它”是指( )

A.《中华人民共和国宪法》 B.《共同纲领》

C.《中华人民共和国刑法》 D.《临时约法》

2.有这样一则长诗:“……祖国,您在哪里?……在西藏和平解放的签字笔里,在雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江的雄壮歌声里,在新宪法散发出的阵阵书香里……”。诗中“新宪法”指的是( )

A.1954年宪法 B.《共同纲领》

C.1982年宪法 D.《临时约法》

3.有学者认为:“八二宪法”是对“五四宪法”甚至《共同纲领》的一种结构性的回归。正是在具有回归内涵的改革进程中……改革才始终在相对保守的改良主义轨道上前进,而没有演变成再一次的激进主义革命。这说明“八二宪法”( )

A.与《共同纲领》性质完全一致

B.将“依法治国”首次写入宪法

C.为改革与稳定提供了法律保障

D.把市场经济体制作为改革目标

4.从专制到民主,从人治到法治,是民主政治发展的必然趋势。近代以来,先进的中国人为之做出了不懈的努力和探索。对以下三部法律的表述错误的一项是( )

A.图1由中华民国临时参议院在1912年颁布

B.图2在新中国成立初期起到了临时宪法的作用

C.图3的颁布为社会主义民主与法制建设奠定了基础

D.三部法律的性质是一致的

5.在《中华人民共和国行政诉讼法》颁布后的五年中,各级人民法院审结行政案件近50万件,已受理的行政案件几乎涉及所有行政管理领域。全国法院行政案件受案数从1992年的27 125件增加到2001年的100 921件。行政诉讼案件的增多主要说明了我国( )

A.平反冤假错案是新时期民主法制建设的首要环节

B.人民的维权意识、法律意识增强

C.政府把依法治国确立为政治体制改革的重点

D.政府行政部门行政执法很不规范、不尊重法律

6.1954年,第一届全国人大颁布《中华人民共和国宪法》,体现了人民民主和社会主义的原则;1982年,全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》,逐步形成以宪法为核心的中国特色的社会主义法律体系。这两部宪法的颁布和修订( )

A.反映了社会主要矛盾的变化

B.改变了国家的基本法律架构

C.适应了当时经济建设的需要

D.标志社会主义法治国家建立

7.从将法仅当作统治和控制社会的工具,提升到将法作为一种价值理念和治国方略的高度,标志着中国共产党执政方式和治国方略的历史性转变。下列文献中明确提出这一理念的是( )

A.1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.1954年《中华人民共和国宪法》

C.1980年《党和国家领导制度的改革》

D.1999年《中华人民共和国宪法修正案》

8.1986~2000年间,依据宪法规定,全国人大通过了一系列的法律,逐步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。其最重要的作用是( )

A.为依法治国奠定了基础 B.加强立法工作

C.推行普法教育活动 D.提高了公民的法律意识

9.(2019·全国卷Ⅲ)如图是1953年创作的年画。该作品( )

A.继承了中国传统文人画作的基本风格

B.描绘了农民参与社会主义生产的场景

C.体现了“双百”方针提倡的创作精神

D.倡导了适应国家建设需要的社会新风

10.(2018·全国卷Ⅱ)如图为1956年的一幅漫画《两把尺》(画中字:“奶奶的尺——量布做新衣。阿姨的尺——测量祖国,建设社会主义。”),该漫画反映了( )

A.社会主义建设以工业化为中心

B.女性成为国家建设的重要力量

C.人民公社化运动蓬勃开展

D.城乡差别发生根本性改变

11.结婚证书不仅是男女结合组成家庭的证明,更是一段段历史的见证,反映了时代的沧桑变迁。下列是20世纪不同时期结婚证书上的内容,其中出现在过渡时期(1949~1956年)的是( )

A.“再嫁与否绝对尊重其自由,婚嫁须得父母双方同情与赞助”

B.“计划生育,勤俭持家”

C.“照毛主席的指示办事,做毛主席的好战士”

D.“为家庭幸福和新社会之建设而共同奋斗”

12.习近平在文艺工作座谈会上指出,在社会主义核心价值观中,最深层、最根本、最永恒的是( )

A.民族主义 B.爱国主义

C.民生主义 D.国家主义

二、非选择题(共24分)

13.中国古代自先秦开始已有“法治”的思想,其内涵随时间发展而不断变化。阅读材料,回答问题。

材料一 法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也。

——摘自《韩非子·难三》

明主使其群臣,不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。

——摘自《韩非子·有度》

材料二 鉴于《临时政府组织大纲》有不少缺陷,尤其是它仅为政府之规制而非为国民之规制,因而孙中山提出应另制新法。他在给参议院的咨文中说:“查临时政府现已成立,而国民组织之法尚未制定,应请贵院迅为编定颁布,以固民国之基。并据法制局局长宋教仁呈拟《中华民国临时组织法草案》五十五条前来,合并咨送贵院,以资参叙。”但被参议院拒绝。原因有两个,一是认为组织法的名称,不能包括“人权”的内容,因而主张制定一份名为“临时约法”的文本;二是认为立法如“受命于政府,有损立法独立之尊严”,应由参议院自行起草。

——摘编自徐矛《中华民国政治制度史》

材料三 必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人说的话当做“法”,不赞成领导人说的话就叫做“违法”……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……经过一定的民主程序讨论通过,并加强检察机关和司法机关,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。

——摘自邓小平《解放思想,实事求是,

团结一致向前看》

(1)根据材料一,概括韩非子所说“法”的主要特征,并结合所学知识分析其在当时的积极意义。(4分)

(2)材料二中,参议院关于“新法”的认识和孙中山有何不同?结合相关史实,说明参议院的主张是否得以实现。(4分)

(3)根据材料三,针对当时“法”出现的问题,邓小平提出了哪些主张?结合所学,简述20世纪八九十年代我国建设社会主义法治国家的主要成就。(6分)

14.阅读下列材料,回答问题。

材料

时 间 主要法律法规(节选)

新中国成立至中共十一届三中全会 工会法、婚姻法、土地改革法、惩治反革命条例等;1954年宪法;全国人民代表大会组织法、国务院组织法……

中共十一届三中全会后至1982年宪法颁布 选举法;刑法、刑事诉讼法;中外合资经营企业法等;人民法院组织法;个人所得税法、经济合同法、商标法;广东省经济特区条例;国籍法;1982年宪法;全国人民代表大会组织法……

中共十二大至中共十四大前 修改1982年宪法;加入《保护知识产权巴黎公约》的决定,涉外经济合同法等;民事诉讼法;民族区域自治法、村民委员会组织法、行政诉讼法……

中共十四大至中共十五大前 1982年宪法第二次重要修改;公司法、合伙企业法、商业银行法等;反不正当竞争法、消费者权益保护法、票据法、广告法、拍卖法等;对外贸易法;教师法、科学技术进步法……

中共十五大至中共十六大召开前 第三次修宪;证券法、信托法;行政复议法、政府采购法等;城市居民委员会组织法;修改了专利法、商标法、著作权法;高等教育法、科学技术普及法……

新中国法制建设历程可以反映出我国社会主义建设的多种趋势。依据表格内容并结合所学知识,指出一种趋势并分析形成的历史原因。(要求:观点明确,史实准确、充分。)(10分)

参考答案

1.解析:选B 《中华人民共和国宪法》是新中国正式宪法,故A项错误;《共同纲领》全称《中国人民政治协商会议共同纲领》,在新中国成立到1954年宪法颁布前,充当临时宪法,故B项正确;《中华人民共和国刑法》从未充当过宪法或者临时宪法的角色,故C项错误;《临时约法》是辛亥革命后,中华民国颁布的,不属于新中国范畴,故D项错误。

2.解析:选A 根据材料“西藏和平解放(1951年)”“跨过鸭绿江(1950年)”等信息可以确定“新宪法”是指1954年制定的《中华人民共和国宪法》,故选A项。其他三项在时间上、性质上不相符合,排除其他三项。

3.解析:选C 《共同纲领》与“八二宪法”的性质并不完全一致,故A项错误;1999年宪法修正案将“实行依法治国”写入宪法,故B项错误;题干中“改革才始终在相对保守的改良主义轨道上前进,而没有演变成再一次的激进主义革命”说明八二宪法有利于保证改革的稳定进行,故C项正确;1992年中共十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,故D项错误。

4.解析:选D 该题目为逆向选择题,通过《中华民国临时约法》《共同纲领》和《中华人民共和国宪法》这三部法律文献的图片来考查对近现代中国民主法制建设的认识。《中华民国临时约法》属于资产阶级性质的宪法,《共同纲领》属于新民主主义性质,《中华人民共和国宪法》属于社会主义性质,故D项错误,符合题意。

5.解析:选B 《中华人民共和国行政诉讼法》从1990年10月1日起施行。A项平反冤假错案从1979年至1984年,排除;受理行政案件的增加,涉及几乎所有行政管理领域说明人民法律意识的增强,故B项正确;1997年9月,党的十五大提出了“依法治国”,排除C项;D项表述过于绝对,排除。

6.解析:选C 从1954年到1982年我国社会主要矛盾都是落后的生产力和人民日益增长的物质文化需要之间的矛盾,并没有发生变化,故排除A项;1954年宪法体现了社会主义原则,1982年宪法则构建了社会主义法律体系,没有改变基本的法律架构,故排除B项;根据所学内容可知,无论是1954年宪法,还是修订后的1982年宪法,都适应了当时社会经济发展的需要,故选C项;社会主义法治国家是我国建设的目标,这两部宪法都没有标志着我国社会主义法治国家的建立,故排除D项。

7.解析:选D 1999年全国人大九届二次会议通过宪法修正案,把“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”写进《中华人民共和国宪法》第五条第一款,正式把这一治国方略以根本大法的形式确定下来,故选D项。

8.解析:选A 以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,其最重要的作用是为依法治国奠定了基础,故选A项。

9.解析:选D 1953年的中国正在进行社会主义改造,这幅年画正是适应了这一时期国家建设的宣传需要,D项正确。此年画属于写实画,不是文人画,A项错误。1953年,中国还未建立社会主义制度,故不能说“参与社会主义生产”,B项错误。“双百”方针提出的时间是1956年,C项错误。

10.解析:选B 漫画以两个具有典型意义的女性为焦点,体现了女性成为国家建设的重要力量,B项正确。A项说法本身正确,但与材料中“量布做新衣”的信息不符。人民公社化运动开始于1958年,与漫画中“1956年”的时间信息不符,故C项错误。D项不是漫画的主旨且与史实不符。

11.解析:选D 早在戊戌变法时期就开始改革传统的婚姻制度,排除A项。中国计划生育成为一项国策是在1978年以后,排除B项。C项出现于“文化大革命”时期。D项符合过渡时期的国情。

12.解析:选B 爱国是基于个人对自己祖国依赖关系的深厚情感,也是调节个人与祖国关系的行为准则,因此在社会主义核心价值观中,最深层、最根本、最永恒的就是爱国主义,故选B项。

13.解析:第(1)问第一小问,据材料一关键信息分析归纳即可;第二小问,则从法律的特性和利于统治的作用来分析。第(2)问第一小问,据材料二“不能包括‘人权’的内容”“应由参议院自行起草”关键信息分析归纳;第二小问,结合《中华民国临时约法》的主要内容回答。第(3)问第一小问,据材料关键信息归纳即可;第二小问,回答必须限定于20世纪八九十年代,结合所学知识,列举法制建设成果史实即可。

答案:(1)特征:权威性;公开性;针对臣民,为君主服务。

意义:法不分亲疏贵贱,给血缘和等级制度以强烈冲击;强调以君主为中心,有利于加强中央和君主的权力。

(2)不同:“新法”应包括人权的内容;“新法”的制定不能受制于政府,应由参议院自行起草。

得以实现。

史实:1912年3月,孙中山颁布参议院制定的《中华民国临时约法》;规定中华民国主权属于国民全体,国民享有各项自由和权利;按照三权分立原则构建政治体制,参议院行使立法权。

(3)主张:用法律保障民主;通过民主程序完善各种法律制度;加强依法治国。

成就:1982年,全国人大五届五次会议审定并通过全面修改的《中华人民共和国宪法》,成为新时期治国安邦的总章程;1997年,中共十五大提出了依法治国、建设社会主义法治国家的历史任务;1999年,全国人大九届二次会议通过宪法修正案,把“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”写进《中华人民共和国宪法》,正式把这一治国方略以国家根本大法的形式确定下来;社会主义法律体系不断完善,有中国特色社会主义的法律体系框架基本形成。

14.解析:针对新中国法制建设反映出的我国社会主义建设的多种趋势,从宏观角度出发,认为新中国法制建设反映出我国民主法制的不断健全完善,也可从政治、经济、文化之间的相互关系入手,从某一角度分析,认为其反映出社会主义市场经济体制逐步确立完善;我国逐步融入世界经济;我国向社会主义法治国家转变等社会发展趋势。

答案:趋势(一):社会主义民主不断完善。1954年宪法规定人民的基本权利、义务再到民族区域自治法,村民委员会组织法等的颁布,新中国通过不断立法健全各级民主制度。

原因:国家性质;吸取“文化大革命”的教训;经济发展或经济体制改革的要求;人民的民主诉求增强(或公民政治参与积极性提高);世界民主化潮流;等等。

趋势(二):社会主义市场经济体制逐渐确立并日益完善。商标法、专利法、消费者权益保护法等规范市场行为的法律法规日渐增多。(或答出以下趋势,并有简单说明:社会主义经济建设越来越受到重视;我国逐步融入世界经济;健全法制,向社会主义法治国家转变;越来越重视科教兴国;等等)

原因:新中国成立,进入和平建设时期;吸取“文化大革命”的教训;第三次科技革命;新中国外交重大突破,国际环境改善;中共十一届三中全会,工作重心转移,改革开放决议;经济发展和经济体制改革的需要;1995年“科教兴国”战略提出;东欧剧变,苏联解体的教训;中共十四大,确立社会主义市场经济体制的目标;1999年,“依法治国”写入宪法;2001年,加入世贸组织;全球化潮流;等等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理