2021—2022学年统编版高中语文必修下册11.1《谏逐客书》(课件26张)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修下册11.1《谏逐客书》(课件26张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-23 17:54:45 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

谏逐客书

——李斯

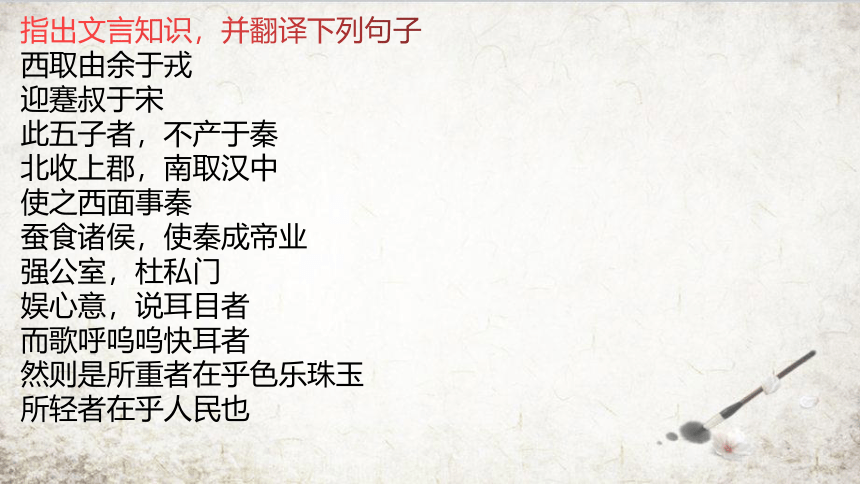

指出文言知识,并翻译下列句子

西取由余于戎

迎蹇叔于宋

此五子者,不产于秦

北收上郡,南取汉中

使之西面事秦

蚕食诸侯,使秦成帝业

强公室,杜私门

娱心意,说耳目者

而歌呼呜呜快耳者

然则是所重者在乎色乐珠玉

所轻者在乎人民也

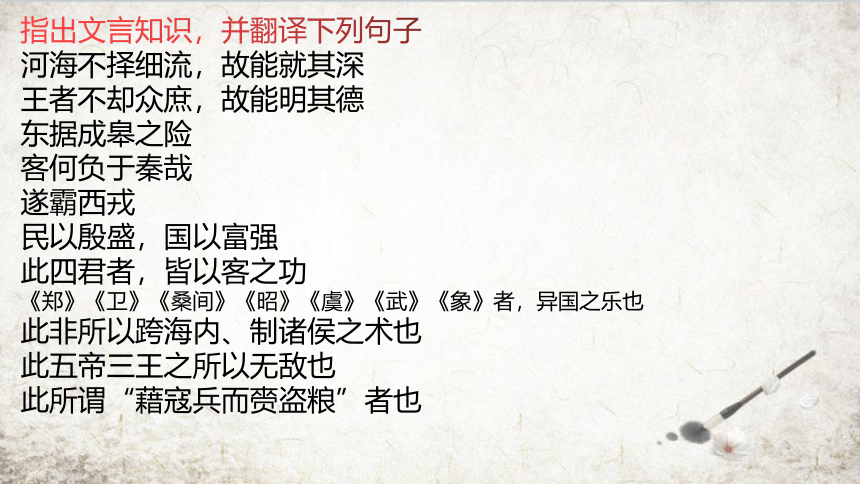

指出文言知识,并翻译下列句子

河海不择细流,故能就其深

王者不却众庶,故能明其德

东据成皋之险

客何负于秦哉

遂霸西戎

民以殷盛,国以富强

此四君者,皆以客之功

《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也

此非所以跨海内、制诸侯之术也

此五帝三王之所以无敌也

此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也

1.把握文章中心论点,学习文章开门见山的提出方法

2.了解本文写作背景,学习文章论证的针对性

3. 学习本文的构思与语言特点,提升文学感悟能力

【学习目标】

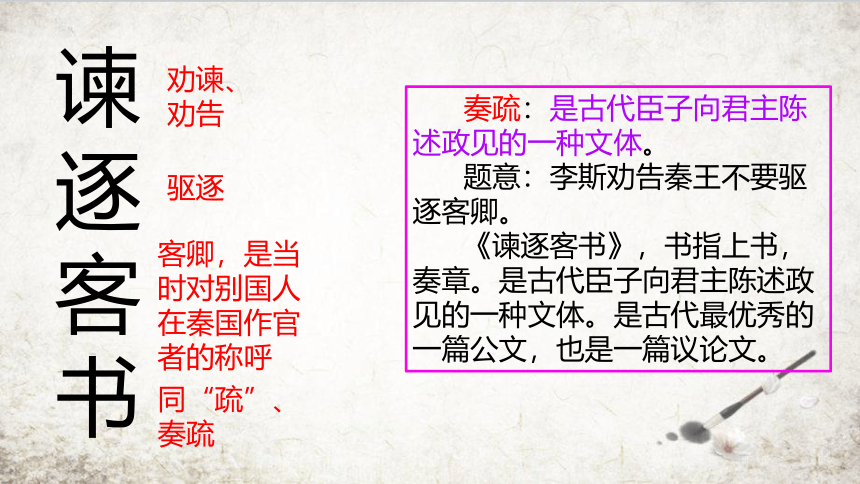

谏逐客书

劝谏、劝告

驱逐

客卿,是当时对别国人在秦国作官者的称呼

同“疏”、奏疏

奏疏:是古代臣子向君主陈述政见的一种文体。

题意:李斯劝告秦王不要驱逐客卿。

《谏逐客书》,书指上书,奏章。是古代臣子向君主陈述政见的一种文体。是古代最优秀的一篇公文,也是一篇议论文。

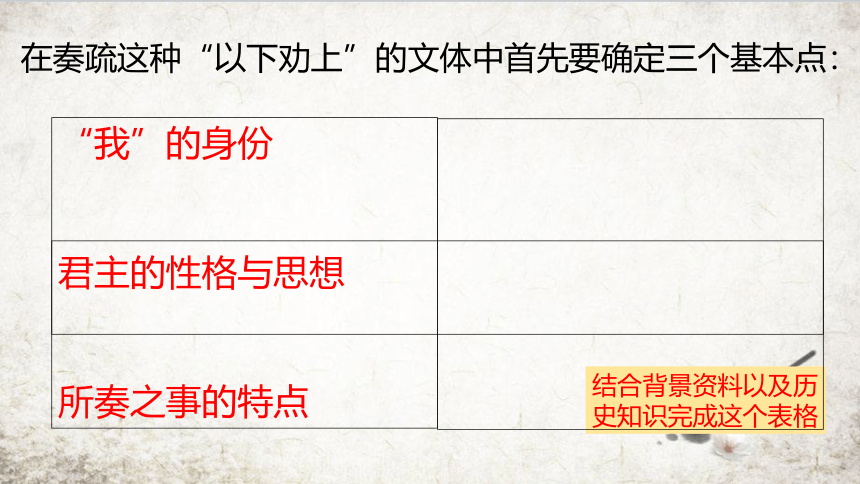

在奏疏这种“以下劝上”的文体中首先要确定三个基本点:

“我”的身份

君主的性格与思想

所奏之事的特点

结合背景资料以及历史知识完成这个表格

据《史记·李斯列传》记载,嬴政即位时,秦国的朝政大权掌握在相国吕不韦手里。吕不韦原是阳翟(今河南禹县)地方的一个富商,因为帮助庄襄王取得王位,当上了相国。吕不韦当相国以后,也学孟尝君的样子,收留了大批门客,其中有不少是列国来的。

在秦王政元年时发生了这样一件事,韩国派了一个叫郑国

的水利专家到秦国来修长达三百余里

的灌溉渠企图以此来消耗秦的国力,

使秦无暇伐韩,被秦发觉,要杀掉他。

郑国说:“臣为韩延数年之命,然渠

成,亦秦万世之利也。”秦王终于让

成,亦秦万世之利也。”秦王终于让他完成工程。然而那些因为客卿入秦而影响到自己权势的秦国贵族,就利用这件事对秦王进行挑拨,说外来的客卿入秦都是别有用心的,应该把他们都赶跑,到秦王政十年,秦王政年纪渐渐大起来,在他二十二岁那年,宫里发生一起叛乱,牵连到吕不韦。秦王政觉得留着

吕不韦碍事,把吕不韦免了职。后来

又发现吕不韦势力不小,就逼他自杀。

吕不韦一倒台,秦国一些贵族、大臣

就议论起来,说列国的人跑到秦国来,

都是为他们本国打算,有的说不定是

来当间谍的。他们请秦王政把客卿统

统撵出秦国。

秦王政接受这个意见,就下了一道逐客令。大小官员,凡不是秦国人,都得离开秦国。有个楚国来的客卿李斯,原是著名儒家学派代表荀况的学生。他来到秦国,被吕不韦留下来当了客卿。这一回,李斯也挨到被驱逐的份儿,心里挺不服气。离开咸阳的时候,他上了一道奏章给秦王。劝秦王不要驱逐客

卿。

在奏疏这种“以下劝上”的文体中首先要确定三个基本点:

“我”的身份

君主的性格与思想

所奏之事的特点

是客也是卿,且颇受秦王信任

雄才大略,想要一统天下

郑国疲秦但只是个案,过往客卿益秦

的事众多也是事实,倡议者刻意回避

后者,主政者不易想起。

问题:文章的中心论点是什么?(用原文的话回答)

臣闻吏议逐客,窃以为过矣

开门见山提出论点,鲜明有力

问题:

据《史记.李斯列传》记载,秦王最终“乃除逐客之令,复李斯官”,联系本文,谈谈李斯是怎样使秦王收回成命的

可从文章论证思路、

论证方法、劝谏艺术、

修辞手法、文采气势、

等方面去谈。

从论证思路方面谈一谈

李斯是怎样让秦王收回成命的

论证思路:找出这4段的中心句或能概括内容的句子。

今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

第一段:

①臣闻吏议逐客,窃以为过矣

②此四君者,皆以客之功。

第二段:

然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。

①此五帝三王之所以无敌也

②此所谓“借寇兵而赍盗粮”者也。

第三段:

第四段:

(二)请分别用4个字概括每段的内容

第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

逐客国危

逐客损己

逐客为过

重物轻人

明确:

第一段开门见上提出中心论点接着列举四位明君、八个贤士为秦国做出巨大贡献的事例来说明客卿有功于秦,借贤人扬已;

第二、三段由物及人,指出逐客的无理和偏执、秦王轻视人民不思进取的过错;

第四段直接说明秦王欲成就统一大业,必须“海纳百川”

从论证方法方面谈一谈

李斯是怎样让秦王收回成命的

分析每段的论证方法

第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

逐客国危

逐客损己

逐客为过

重物轻人

段落 段意 论证方法

举例论证

对比论证

类比论证

本文整体上是以“纳客之利”来对比“逐客之害”的。

文章第一段中的秦穆公、秦孝公、秦惠王、秦昭襄王等四位君主以客之功”是正面举例论述,与第一段最后的反面推理构成对比;第二段中的对物的“秦不生一焉,而陛下说之”与对人的“为客者逐”构成对比;第三段中的“五帝三王之所以无敌”与秦的“弃黔首以资敌国”构成对比。

除此之外还有举例论证、比喻论证、类比论证等多种方法

从劝谏艺术方面谈一谈

李斯能让秦王收回成命的原因

在奏疏这种“以下劝上”的文体中首先要确定三个基本点:

“我”的身份

君主的性格与思想

所奏之事的特点

是客也是卿,且颇受秦王信任

雄才大略,想要一统天下

郑国疲秦但只是个案,过往客卿益秦

的事众多也是事实,倡议者刻意回避,

主政者不易想起。

李斯的劝谏中怎样体现这三个点的?

李斯作为客卿的身份进行劝谏略显尴尬且难度颇大,处理不当很容易适得其反。他巧妙地回避谈论与自己身份对立的秦国宗室贵族,只在开头的“吏议”模糊提,也没有加以抨击,他又对客卿的危害闭口不谈,既不为之辩护,也不指其危害。这样李斯好似置身于这场宗室贵族和客卿的斗争之外,成了客观中立者,其观点也更容易被秦王所采纳。

奏疏是写给君王的“劝谏”抓住了君王的心理,注意了叙述的策略、语气。首先,此时的秦王雄心勃勃,统一天下之心迫切。李斯极力论述留客有益于统一大业而逐客有损之,便是牢牢抓住子秦王关注的要点。在劝谏时语气委婉,力求“顺情入机”。如文章虽开门见山提出了反对逐客的主张,却将秦王发布的逐客令说成是吏议,意为逐客是更之过,而非王之过。这样就顺了秦王的“情”,不易触怒秦王,让其容易接纳建议。

李斯从历史、现实和未来三个角度,引入大量论据进行了深人透彻的分析,采用了举例、正反对比、比喻、类比等多种论证方法,只谈客之功不谈客之过,极尽劝说,真正做到了言之有据,以理服人。

劝谏艺术方面:

从修辞手法气势文采方面谈一谈

李斯是能让秦王收回成命的原因

善用比喻,议论形象有力:文章善于运用比喻,增强了议论的形象性和说服力。比如,文章以秦王取物的态度为喻,来说明秦王对取人应该抱有的态度。又如,文章以“太山不让土壤....故能就其深”为喻来说明“王者不却众庶,故能明其德”的道理;用“藉寇兵而贵盗粮”为喻来说明逐客是“资敌国”“益仇”的愚蠢行为。

气势奔放,文采斐然:作者多用铺陈、夸张的修辞手法,排比、对偶句子以及华美的辞藻使文章气势奔放,文采斐然。如文章开头采用铺陈手法,讲述了秦国历史上“四君”因客功而成事的历史事实,排比句对偶白的使用使得文势流畅,具有音节之美。其中文章写秦惠王用张仪之计而在军事与外交上取得了成功时,就用了“拔、并、收、取、包、制、据、割、散、使、施”等动词,可见辞藻之丰富。又如文章写秦王为满足生活享受而取用天下珍物一段,手法铺张,句式多用排比、对偶,文气充畅,音调谐美,充满了色、乐、珠玉等方面的华美辞藻,极富文采。这些特点,使得本文对后世骈文的写作有着深远的影响。

修辞手法气势文采方面:

文章主旨

劝谏秦王不要驱逐客卿,认为驱逐客卿是错误的。文中以前历史上的四位君王,用客卿而成帝业为据,说明客卿之功;又举了大量事实,说明英主不应重物轻人,继而从理论上说明驱客与纳客的利害,最后指出逐客必到秦之危与开头的中心论点呼应。

一、伴君如伴虎:劝谏的难度(比干、屈原等);

二、劝谏成功的例子(诸葛亮舌战群儒、烛之武退秦师)

学有所思:劝谏艺术

生活中劝说艺术:

1、先赞誉后劝导

2、站在对方的立场讲话

3、谈论对方感兴趣的话题

4、言简意赅,切中问题实质

劝谏实战练习

吸烟有害健康,针对以下情况,你该如何劝说?

1、面对长辈:

2、面对同学:

3、面对公共场所陌生人:

参考:

1、您看,上了年纪,健康最重要,吸烟防害健康,您就别抽了。

2、吸烟刺激大脑,会降低记忆力,况且大学生不允许抽烟,我们要能严格要求自己呀。

3、关爱他人是一种美德,为了你我的健康请将香烟熄灭。

谏逐客书

——李斯

指出文言知识,并翻译下列句子

西取由余于戎

迎蹇叔于宋

此五子者,不产于秦

北收上郡,南取汉中

使之西面事秦

蚕食诸侯,使秦成帝业

强公室,杜私门

娱心意,说耳目者

而歌呼呜呜快耳者

然则是所重者在乎色乐珠玉

所轻者在乎人民也

指出文言知识,并翻译下列句子

河海不择细流,故能就其深

王者不却众庶,故能明其德

东据成皋之险

客何负于秦哉

遂霸西戎

民以殷盛,国以富强

此四君者,皆以客之功

《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也

此非所以跨海内、制诸侯之术也

此五帝三王之所以无敌也

此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也

1.把握文章中心论点,学习文章开门见山的提出方法

2.了解本文写作背景,学习文章论证的针对性

3. 学习本文的构思与语言特点,提升文学感悟能力

【学习目标】

谏逐客书

劝谏、劝告

驱逐

客卿,是当时对别国人在秦国作官者的称呼

同“疏”、奏疏

奏疏:是古代臣子向君主陈述政见的一种文体。

题意:李斯劝告秦王不要驱逐客卿。

《谏逐客书》,书指上书,奏章。是古代臣子向君主陈述政见的一种文体。是古代最优秀的一篇公文,也是一篇议论文。

在奏疏这种“以下劝上”的文体中首先要确定三个基本点:

“我”的身份

君主的性格与思想

所奏之事的特点

结合背景资料以及历史知识完成这个表格

据《史记·李斯列传》记载,嬴政即位时,秦国的朝政大权掌握在相国吕不韦手里。吕不韦原是阳翟(今河南禹县)地方的一个富商,因为帮助庄襄王取得王位,当上了相国。吕不韦当相国以后,也学孟尝君的样子,收留了大批门客,其中有不少是列国来的。

在秦王政元年时发生了这样一件事,韩国派了一个叫郑国

的水利专家到秦国来修长达三百余里

的灌溉渠企图以此来消耗秦的国力,

使秦无暇伐韩,被秦发觉,要杀掉他。

郑国说:“臣为韩延数年之命,然渠

成,亦秦万世之利也。”秦王终于让

成,亦秦万世之利也。”秦王终于让他完成工程。然而那些因为客卿入秦而影响到自己权势的秦国贵族,就利用这件事对秦王进行挑拨,说外来的客卿入秦都是别有用心的,应该把他们都赶跑,到秦王政十年,秦王政年纪渐渐大起来,在他二十二岁那年,宫里发生一起叛乱,牵连到吕不韦。秦王政觉得留着

吕不韦碍事,把吕不韦免了职。后来

又发现吕不韦势力不小,就逼他自杀。

吕不韦一倒台,秦国一些贵族、大臣

就议论起来,说列国的人跑到秦国来,

都是为他们本国打算,有的说不定是

来当间谍的。他们请秦王政把客卿统

统撵出秦国。

秦王政接受这个意见,就下了一道逐客令。大小官员,凡不是秦国人,都得离开秦国。有个楚国来的客卿李斯,原是著名儒家学派代表荀况的学生。他来到秦国,被吕不韦留下来当了客卿。这一回,李斯也挨到被驱逐的份儿,心里挺不服气。离开咸阳的时候,他上了一道奏章给秦王。劝秦王不要驱逐客

卿。

在奏疏这种“以下劝上”的文体中首先要确定三个基本点:

“我”的身份

君主的性格与思想

所奏之事的特点

是客也是卿,且颇受秦王信任

雄才大略,想要一统天下

郑国疲秦但只是个案,过往客卿益秦

的事众多也是事实,倡议者刻意回避

后者,主政者不易想起。

问题:文章的中心论点是什么?(用原文的话回答)

臣闻吏议逐客,窃以为过矣

开门见山提出论点,鲜明有力

问题:

据《史记.李斯列传》记载,秦王最终“乃除逐客之令,复李斯官”,联系本文,谈谈李斯是怎样使秦王收回成命的

可从文章论证思路、

论证方法、劝谏艺术、

修辞手法、文采气势、

等方面去谈。

从论证思路方面谈一谈

李斯是怎样让秦王收回成命的

论证思路:找出这4段的中心句或能概括内容的句子。

今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

第一段:

①臣闻吏议逐客,窃以为过矣

②此四君者,皆以客之功。

第二段:

然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。

①此五帝三王之所以无敌也

②此所谓“借寇兵而赍盗粮”者也。

第三段:

第四段:

(二)请分别用4个字概括每段的内容

第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

逐客国危

逐客损己

逐客为过

重物轻人

明确:

第一段开门见上提出中心论点接着列举四位明君、八个贤士为秦国做出巨大贡献的事例来说明客卿有功于秦,借贤人扬已;

第二、三段由物及人,指出逐客的无理和偏执、秦王轻视人民不思进取的过错;

第四段直接说明秦王欲成就统一大业,必须“海纳百川”

从论证方法方面谈一谈

李斯是怎样让秦王收回成命的

分析每段的论证方法

第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

逐客国危

逐客损己

逐客为过

重物轻人

段落 段意 论证方法

举例论证

对比论证

类比论证

本文整体上是以“纳客之利”来对比“逐客之害”的。

文章第一段中的秦穆公、秦孝公、秦惠王、秦昭襄王等四位君主以客之功”是正面举例论述,与第一段最后的反面推理构成对比;第二段中的对物的“秦不生一焉,而陛下说之”与对人的“为客者逐”构成对比;第三段中的“五帝三王之所以无敌”与秦的“弃黔首以资敌国”构成对比。

除此之外还有举例论证、比喻论证、类比论证等多种方法

从劝谏艺术方面谈一谈

李斯能让秦王收回成命的原因

在奏疏这种“以下劝上”的文体中首先要确定三个基本点:

“我”的身份

君主的性格与思想

所奏之事的特点

是客也是卿,且颇受秦王信任

雄才大略,想要一统天下

郑国疲秦但只是个案,过往客卿益秦

的事众多也是事实,倡议者刻意回避,

主政者不易想起。

李斯的劝谏中怎样体现这三个点的?

李斯作为客卿的身份进行劝谏略显尴尬且难度颇大,处理不当很容易适得其反。他巧妙地回避谈论与自己身份对立的秦国宗室贵族,只在开头的“吏议”模糊提,也没有加以抨击,他又对客卿的危害闭口不谈,既不为之辩护,也不指其危害。这样李斯好似置身于这场宗室贵族和客卿的斗争之外,成了客观中立者,其观点也更容易被秦王所采纳。

奏疏是写给君王的“劝谏”抓住了君王的心理,注意了叙述的策略、语气。首先,此时的秦王雄心勃勃,统一天下之心迫切。李斯极力论述留客有益于统一大业而逐客有损之,便是牢牢抓住子秦王关注的要点。在劝谏时语气委婉,力求“顺情入机”。如文章虽开门见山提出了反对逐客的主张,却将秦王发布的逐客令说成是吏议,意为逐客是更之过,而非王之过。这样就顺了秦王的“情”,不易触怒秦王,让其容易接纳建议。

李斯从历史、现实和未来三个角度,引入大量论据进行了深人透彻的分析,采用了举例、正反对比、比喻、类比等多种论证方法,只谈客之功不谈客之过,极尽劝说,真正做到了言之有据,以理服人。

劝谏艺术方面:

从修辞手法气势文采方面谈一谈

李斯是能让秦王收回成命的原因

善用比喻,议论形象有力:文章善于运用比喻,增强了议论的形象性和说服力。比如,文章以秦王取物的态度为喻,来说明秦王对取人应该抱有的态度。又如,文章以“太山不让土壤....故能就其深”为喻来说明“王者不却众庶,故能明其德”的道理;用“藉寇兵而贵盗粮”为喻来说明逐客是“资敌国”“益仇”的愚蠢行为。

气势奔放,文采斐然:作者多用铺陈、夸张的修辞手法,排比、对偶句子以及华美的辞藻使文章气势奔放,文采斐然。如文章开头采用铺陈手法,讲述了秦国历史上“四君”因客功而成事的历史事实,排比句对偶白的使用使得文势流畅,具有音节之美。其中文章写秦惠王用张仪之计而在军事与外交上取得了成功时,就用了“拔、并、收、取、包、制、据、割、散、使、施”等动词,可见辞藻之丰富。又如文章写秦王为满足生活享受而取用天下珍物一段,手法铺张,句式多用排比、对偶,文气充畅,音调谐美,充满了色、乐、珠玉等方面的华美辞藻,极富文采。这些特点,使得本文对后世骈文的写作有着深远的影响。

修辞手法气势文采方面:

文章主旨

劝谏秦王不要驱逐客卿,认为驱逐客卿是错误的。文中以前历史上的四位君王,用客卿而成帝业为据,说明客卿之功;又举了大量事实,说明英主不应重物轻人,继而从理论上说明驱客与纳客的利害,最后指出逐客必到秦之危与开头的中心论点呼应。

一、伴君如伴虎:劝谏的难度(比干、屈原等);

二、劝谏成功的例子(诸葛亮舌战群儒、烛之武退秦师)

学有所思:劝谏艺术

生活中劝说艺术:

1、先赞誉后劝导

2、站在对方的立场讲话

3、谈论对方感兴趣的话题

4、言简意赅,切中问题实质

劝谏实战练习

吸烟有害健康,针对以下情况,你该如何劝说?

1、面对长辈:

2、面对同学:

3、面对公共场所陌生人:

参考:

1、您看,上了年纪,健康最重要,吸烟防害健康,您就别抽了。

2、吸烟刺激大脑,会降低记忆力,况且大学生不允许抽烟,我们要能严格要求自己呀。

3、关爱他人是一种美德,为了你我的健康请将香烟熄灭。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])