川教版七年(上)第四学习主题测试卷(无答案)

文档属性

| 名称 | 川教版七年(上)第四学习主题测试卷(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 121.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 川教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-01-09 12:34:27 | ||

图片预览

文档简介

川教版七年级(上)历史第四学习主题测试卷 姓名

一、选择题

1、下列属于东汉末年社会状况的是( )

A.社会安定,人民安居乐业 B.发生了大规模的农民起义

C.政局混乱,统治内部争夺皇位经常发动战争

D.中央政权名存实亡,众多军阀各据一方,互相兼并,连年混战

2、为曹操统一北方奠定基础的战役是( )

A.城濮之战 B.长平之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

3、“连环计”“苦肉计”这些有名的计谋,在下列东汉末年的战役中得到充分运用的是( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.巨鹿之战 D.淝水之战

4、赤壁之战后,刘备相继占据的地区有( )

①关中 ②吴越 ③荆州 ④益州 A.①② B.②③ C.①④ D.③④

5、成都是一座既宁静又繁荣、既有很深的文化积淀、又有优美自然环境的城市。你知道在三国时期它曾是下列哪一个政权的首都吗?( ) A.东汉 B.曹魏 C.蜀汉 D.吴

6、《三国演义》是四大古典名著之一,是以东汉末年和三国时期的历史为背景而写的长篇小说。你知道三国鼎立局面正式形成的标志性事件是( )

A.赤壁之战 B.220年,曹丕称帝 C.221年,刘备称帝 D.229年,孙权正式称帝

7、下列的战役中属于东汉末年的有( )

①长平之战 ②官渡之战 ③巨鹿之战 ④赤壁之战 A.①② B.②③ C.③④ D.②④

8、三国时期,为南方的开发做出重大贡献的有( )

①南迁的北方人民 ②山越族 ③南越族 ④匈奴

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

9、三国时期江南的手工业中,最重要的是( )

A.瓷器制造业 B.织造麻布 C.造船业 D.棉纺织业

10、广州市是广东省省会,广东省政治、经济、科技、教育和文化的中心。广州是一座古老、文明的城市,距今已有上千年的历史。你知道在三国时期这里被称为( )

A.侯官 B.番禺 C.建业 D.临安

11、诸葛亮六出祁山,力图统一中原。曾写了著名的《出师表》,表达了自己一心为国,鞠躬尽瘁,死而后已的心情。此《出师表》是写给( )

A.刘备 B.刘禅 C.刘表 D.刘璋

12、在西部大开发战略中,四川、云南和贵州一带都是属于西部。你知道最早这些地区得到开发是在( ) A.秦朝 B.西汉 C.东汉 D.三国

13、西晋建立的时间及建立者分别是( )

A.公元265年、司马昭 B.公元266年、司马炎

C.公元265、司马炎 D.公元266年、司马昭

14、在三国时期,南方得到初步的开发以后,到什么时候又有了新的发展( )

A.西晋 B.东晋和南朝 C.隋朝 D.唐朝

15、南朝时南方种植的农作物中属于由北方推广到南方的有

①水稻 ②麦 ③豆 ④玉米 A.①② B.②③ C.③④ D.①④

16、在三国两晋南北朝时期,成为民族融合的佳话,流传至今的事件是( )

A.少数民族内迁 B.北魏孝文帝改革

C.诸葛亮改善民族关系 D.孙吴派卫温到达夷洲

17、下列的朝代中,不属于北朝的有( ) A.北魏 B.北周 C.北齐 D.陈

18、见左图,这是北魏时期身穿汉族服装的鲜卑贵族形象的画像,这种现象在下列什么事件后,更为广泛?( )

A.北魏建立后 B.北魏统一黄河流域后

C.北魏孝文帝改革后 D.北魏分裂为东魏和西魏后

19、请排列下列朝代在我国历史上存在的先后顺序。( )

①三国 ②东晋 ③西晋 ④南北朝

A.①②③④ B.①③②④ C.④③②① D.①②④③

20、三国两晋南北朝时期所呈现的特点是( )

A.封建国家的初步形成 B.封建国家首次出现大一统

C.政权分立和民族融合加强 D.封建社会呈现繁荣景象

21、下列属于三国时期诸葛亮治蜀内容的是( )

①设置堰官管理都江堰 ②稳妥地处理民族关系 ③设置锦官管理蜀锦生产 ④派卫温到达夷洲A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

22、下列哪一个城市是南朝的政治经济中心和最大的都会,它的变化可以说是江南地区开发的一个缩影。( ) A.成都 B.建康 C.洛阳 D.广州

23、对于“230年,吴国的卫温、诸葛直率万人乘船到过夷洲”这个历史现象,认识不正确的是( )

A.反映出吴国当时的造船业发达 B.是吴国开发需要大量劳动力的推动行为

C.加强了台湾与大陆的联系 D.使台湾正式归属吴国政权的管辖

24、东晋南朝时,南方得以开发的最主要因素是( )

A.南方社会相对安定 B.北方人口大量南迁,带去了大量劳动力和先进的生产技术

C.南方的自然条件优越 D.南方的统治者大多重视发展经济

25、两个同姓的人碰面,常常会说“五百年前是一家”,下列哪件事件的发生,可能使这句话不再是完全正确的( )

A.南方地区的开发 B.少数民族内迁 C.中原人南迁 D.北魏孝文帝改革

26、北魏孝文帝改革获得成功的主要原因是( )

A.符合当时统治者的利益 B.顺应历史发展的潮流

C.代表广大人民群众的利益 D.得到最高统治者的支持

27、下列关于官渡之战和赤壁之战,正确的说法是? (?? )

①都发生在三国时期 ②都是我国古代以少胜多的著名战役 ③结果都形成了南北对峙的局面。④都是统治阶级内部的战争,目的是争夺统治权。 A. ①②?? B.③④ C.②④ D. ①③

28、三顾茅庐、七擒七纵、空城计、借东风……这些家喻户晓、妇孺皆知的民间故事,都与我国古代一位杰出的政治家、军事家有关,他是( )

A.曹操 B.诸葛亮 C.周瑜 D.孙权

29、下列对三国鼎立局面的评价,正确的是( )

A.战乱频繁,破坏了社会经济 B.国家分裂不利于统一

C.破坏了民族关系,不利于民族融合 D.局部统一,为全国统一创造了条件

30、洛阳在历史上曾是哪些王朝的都城?( )

①东周 ②西汉 ③三国时的魏 ④东晋 ⑤西晋 ⑥东汉

A.①②③④ B.①③⑤⑥ C.③④⑤⑥ D.①②④⑤⑥

二、材料分析题

(一)阅读下列材料,回答问题:

自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非唯天时,抑亦人谋也。今操已拥有百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。 ——《三国志·诸葛亮传》

1、文中“豪杰并起,跨州连郡者不可胜数”指的是什么现象?

答:

2、文中“然操遂能克绍,以弱为强者”,你能指出“操克绍”的著名战役是什么吗?发生在哪一年?这次战役有何作用?

答:

3、文中“挟天子以令诸侯”中的“天子”指的是谁?曹操这样做的作用是什么?

答:

4、此段话是诸葛亮对谁说的话,你能简单概括一下材料的内容吗?

答:

5、后来哪一个战役的胜利证明了诸葛亮这种看法的正确性?这次战役又有何作用?

答:

(二)阅读下列材料,回答问题

材料一:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。……古今多少事,都付笔谈中。” ——小说《三国演义》

材料二:……故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱古穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。 ——苏轼《念妈娇·赤壁怀古》

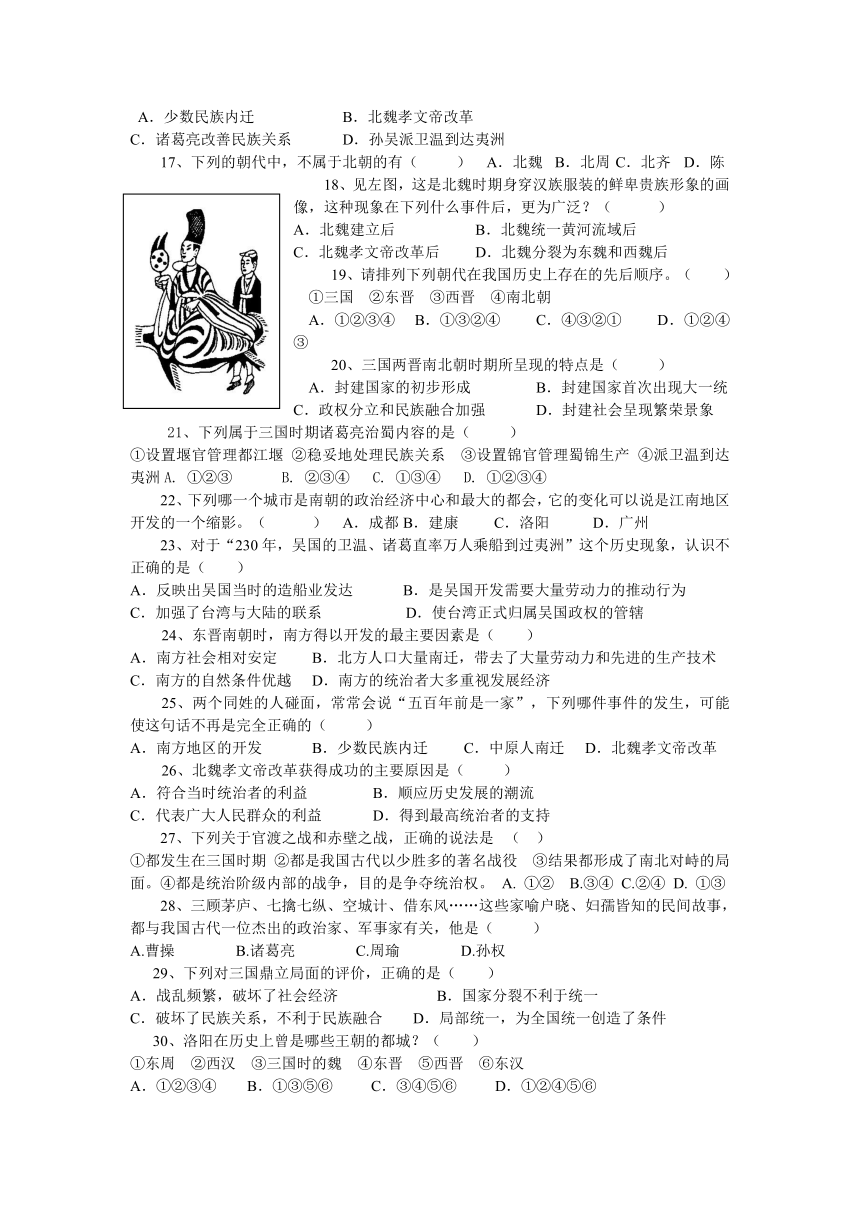

材料三 (见下图)

1、看材料二,请正确填写三国的名称并写出建立时间、建立者和都城。

A、 (国名)建立时间 都城

B、 (国名)建立时间 都城

C、 (国名)建立时间 都城

2、这首词与我国古代历史上哪一次著名的战役有关?请写出这次战役的时间,交战双方及战役的结果。

答:

3、材料二中的“周郎”指的是谁?与他一同指挥这场战役的还有哪一位?

答:

4、试评述“樯橹灰飞烟灭”的原因。(写出两点即可)

答:

5、三国时期,英雄倍出,你最喜欢的是哪一位,请用一句话说明你喜欢的原因。

答:

(三)阅读下列材料,回答问题

材料一:三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……以匈奴人灭西晋为序幕,各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了第三次南迁的浪潮。

材料二:东晋南朝时,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。水稻产量提高,除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼种……江南的经济迅速发展起来。

1、材料一中,“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第三次南迁浪潮”的主要原因是什么?

答:

2、材料一中“大批北方民众纷纷渡江南下”与材料二中“江南地区的经济迅速发展起来”二者是什么关系?

答:

3、你认为南方地区经济得到进一步发展的原因还有哪些?

答:

4、三国吴蜀时期,哪些人为南方的初步开发做出了贡献?

答:

5、三国吴蜀时期,对江南的开发除了表现在农业方面,轻工业方面有什么表现?请列出三点。

答:(1)

(2)

(3)

6、有人说,开发也给江南的生态环境带来了重大的破坏,这种开发是应该得到禁止的。你认为这种说法对吗?你如何看待经济开发与环境破坏之间的关系?

答:

(四)阅读下列材料,回答问题

(诸葛亮率军南征时)参军马谡送之数十里。亮曰:“虽共谋之历年,今可更惠良规。”谡曰:“南中恃险远,不服久矣。虽今日破之,明日复反耳。今公方倾国北伐以事强贼,彼知官势内虚,其叛亦速。若殄(tiǎn灭绝)尽遗类以除后患,既非仁者之情,且又不可仓卒也。夫用兵之道,攻心为上,攻城为下,心战为上,兵战为下,愿公服其心而已。”亮纳其言。

——《资治通鉴》卷七十

1、材料中提到的“南中”是指什么地方?

答:

2、诸葛亮南征时,接受参军马谡的建议,采用什么策略来使南中等少数民族归附?这种策略的一个典型事例是什么?这种策略的实施人何历史意义?

答:建议: 事例:

意义:

3、联系课本有关内容,说说诸葛亮是如何开发南中地区的?

答:

4、诸葛亮还采取了哪些措施来发展成都平原的经济?

答:

(五)阅读下列材料,回答问题

材料一:魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”—《魏书》

材料二:北魏时一位皇帝决心把都城迁到洛阳,但迁都的决定遭到许多鲜卑贵族的反对。于是,公元493年,这位皇帝以南征为名,亲率二十万大军南下。一路上秋雨连绵,道路泥泞,长途跋涉的鲜卑贵族和官兵们疲惫不堪,到洛阳后不愿意继续前进了,于是这位皇帝趁机说,行军中途,怎么可以无功而返?如果不愿意继续南征,可以先定在此,以后再做南征的打算!于是宣布定都洛阳,次年正式迁都。

材料三:南朝官员陈庆之出使北魏,目睹了洛阳经济、文化兴盛的景象后,感慨地说“以前以为长江以北都是落后的‘异族’风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。”

1、(1)材料一和材料二中的皇帝指的是谁?原名叫什么?答:

2、根据材料一你能说出他为什么要迁都吗?

答:

3、根据材料二的故事,你有何感想?这个故事给了你什么样的启示?

答:

4、材料三说明了什么?

答:

(六)阅读下列材料,回答问题

材料一:见下列图表

鲜卑姓氏改为汉姓

鲜卑姓

汉姓

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

贺赖

贺

丘穆陵

穆

独孤

刘

步六孤

陆

贺楼

楼

材料二: “今欲断北语,一从正音,其年三十以上,习性已久,容不可卒草,三十以下见在进行朝廷之人,语言不听仍旧,若有故为,当加降黜,各宜深戒。” ——《资治通鉴》

1、两则材料反映了什么重大历史事件?

答:

2、两则材料各自反映的中心问题是什么?

答:材料一反映的是:

材料二反映的是:

3、说明材料二“北语”、“正音”各指什么?

答:

4、这些措施的实施有何作用?

答:

(七)阅读下列材料,回答问题

材料一

材料二 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。” ——引自《资治通鉴》

材料三 胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴。 ——引自元末诗歌

1、材料一反映了我国古代少数民族内迁的历史现象,请写出从东汉末年起,内迁的少数民族名称,并回答北朝时,在内迁的少数民族中,影响最大的一支名称。

答:

2、据材料二并结合所学知识分析魏主是指谁?本诏令提出了什么具体改革措施?

答:

3、上述材料反映了民族融合的哪几种形式?

答:

三、简答题

北魏孝文帝改革的历史背景是什么?他为什么要进行改革(原因和目的)?改革的具体措施有哪些?产生了哪些深远的影响(作用)?具体表现是什么?用一句话如何评价他?

答:1、历史背景:(1)

(2)

2、原因和目的:

3、具体措施:(1)

(2)

(3)

① ;② ;③ ;④ ;⑤ 。

4、影响和作用:

5、具体表现:

6、评价:

一、选择题

1、下列属于东汉末年社会状况的是( )

A.社会安定,人民安居乐业 B.发生了大规模的农民起义

C.政局混乱,统治内部争夺皇位经常发动战争

D.中央政权名存实亡,众多军阀各据一方,互相兼并,连年混战

2、为曹操统一北方奠定基础的战役是( )

A.城濮之战 B.长平之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

3、“连环计”“苦肉计”这些有名的计谋,在下列东汉末年的战役中得到充分运用的是( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.巨鹿之战 D.淝水之战

4、赤壁之战后,刘备相继占据的地区有( )

①关中 ②吴越 ③荆州 ④益州 A.①② B.②③ C.①④ D.③④

5、成都是一座既宁静又繁荣、既有很深的文化积淀、又有优美自然环境的城市。你知道在三国时期它曾是下列哪一个政权的首都吗?( ) A.东汉 B.曹魏 C.蜀汉 D.吴

6、《三国演义》是四大古典名著之一,是以东汉末年和三国时期的历史为背景而写的长篇小说。你知道三国鼎立局面正式形成的标志性事件是( )

A.赤壁之战 B.220年,曹丕称帝 C.221年,刘备称帝 D.229年,孙权正式称帝

7、下列的战役中属于东汉末年的有( )

①长平之战 ②官渡之战 ③巨鹿之战 ④赤壁之战 A.①② B.②③ C.③④ D.②④

8、三国时期,为南方的开发做出重大贡献的有( )

①南迁的北方人民 ②山越族 ③南越族 ④匈奴

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

9、三国时期江南的手工业中,最重要的是( )

A.瓷器制造业 B.织造麻布 C.造船业 D.棉纺织业

10、广州市是广东省省会,广东省政治、经济、科技、教育和文化的中心。广州是一座古老、文明的城市,距今已有上千年的历史。你知道在三国时期这里被称为( )

A.侯官 B.番禺 C.建业 D.临安

11、诸葛亮六出祁山,力图统一中原。曾写了著名的《出师表》,表达了自己一心为国,鞠躬尽瘁,死而后已的心情。此《出师表》是写给( )

A.刘备 B.刘禅 C.刘表 D.刘璋

12、在西部大开发战略中,四川、云南和贵州一带都是属于西部。你知道最早这些地区得到开发是在( ) A.秦朝 B.西汉 C.东汉 D.三国

13、西晋建立的时间及建立者分别是( )

A.公元265年、司马昭 B.公元266年、司马炎

C.公元265、司马炎 D.公元266年、司马昭

14、在三国时期,南方得到初步的开发以后,到什么时候又有了新的发展( )

A.西晋 B.东晋和南朝 C.隋朝 D.唐朝

15、南朝时南方种植的农作物中属于由北方推广到南方的有

①水稻 ②麦 ③豆 ④玉米 A.①② B.②③ C.③④ D.①④

16、在三国两晋南北朝时期,成为民族融合的佳话,流传至今的事件是( )

A.少数民族内迁 B.北魏孝文帝改革

C.诸葛亮改善民族关系 D.孙吴派卫温到达夷洲

17、下列的朝代中,不属于北朝的有( ) A.北魏 B.北周 C.北齐 D.陈

18、见左图,这是北魏时期身穿汉族服装的鲜卑贵族形象的画像,这种现象在下列什么事件后,更为广泛?( )

A.北魏建立后 B.北魏统一黄河流域后

C.北魏孝文帝改革后 D.北魏分裂为东魏和西魏后

19、请排列下列朝代在我国历史上存在的先后顺序。( )

①三国 ②东晋 ③西晋 ④南北朝

A.①②③④ B.①③②④ C.④③②① D.①②④③

20、三国两晋南北朝时期所呈现的特点是( )

A.封建国家的初步形成 B.封建国家首次出现大一统

C.政权分立和民族融合加强 D.封建社会呈现繁荣景象

21、下列属于三国时期诸葛亮治蜀内容的是( )

①设置堰官管理都江堰 ②稳妥地处理民族关系 ③设置锦官管理蜀锦生产 ④派卫温到达夷洲A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

22、下列哪一个城市是南朝的政治经济中心和最大的都会,它的变化可以说是江南地区开发的一个缩影。( ) A.成都 B.建康 C.洛阳 D.广州

23、对于“230年,吴国的卫温、诸葛直率万人乘船到过夷洲”这个历史现象,认识不正确的是( )

A.反映出吴国当时的造船业发达 B.是吴国开发需要大量劳动力的推动行为

C.加强了台湾与大陆的联系 D.使台湾正式归属吴国政权的管辖

24、东晋南朝时,南方得以开发的最主要因素是( )

A.南方社会相对安定 B.北方人口大量南迁,带去了大量劳动力和先进的生产技术

C.南方的自然条件优越 D.南方的统治者大多重视发展经济

25、两个同姓的人碰面,常常会说“五百年前是一家”,下列哪件事件的发生,可能使这句话不再是完全正确的( )

A.南方地区的开发 B.少数民族内迁 C.中原人南迁 D.北魏孝文帝改革

26、北魏孝文帝改革获得成功的主要原因是( )

A.符合当时统治者的利益 B.顺应历史发展的潮流

C.代表广大人民群众的利益 D.得到最高统治者的支持

27、下列关于官渡之战和赤壁之战,正确的说法是? (?? )

①都发生在三国时期 ②都是我国古代以少胜多的著名战役 ③结果都形成了南北对峙的局面。④都是统治阶级内部的战争,目的是争夺统治权。 A. ①②?? B.③④ C.②④ D. ①③

28、三顾茅庐、七擒七纵、空城计、借东风……这些家喻户晓、妇孺皆知的民间故事,都与我国古代一位杰出的政治家、军事家有关,他是( )

A.曹操 B.诸葛亮 C.周瑜 D.孙权

29、下列对三国鼎立局面的评价,正确的是( )

A.战乱频繁,破坏了社会经济 B.国家分裂不利于统一

C.破坏了民族关系,不利于民族融合 D.局部统一,为全国统一创造了条件

30、洛阳在历史上曾是哪些王朝的都城?( )

①东周 ②西汉 ③三国时的魏 ④东晋 ⑤西晋 ⑥东汉

A.①②③④ B.①③⑤⑥ C.③④⑤⑥ D.①②④⑤⑥

二、材料分析题

(一)阅读下列材料,回答问题:

自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非唯天时,抑亦人谋也。今操已拥有百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。 ——《三国志·诸葛亮传》

1、文中“豪杰并起,跨州连郡者不可胜数”指的是什么现象?

答:

2、文中“然操遂能克绍,以弱为强者”,你能指出“操克绍”的著名战役是什么吗?发生在哪一年?这次战役有何作用?

答:

3、文中“挟天子以令诸侯”中的“天子”指的是谁?曹操这样做的作用是什么?

答:

4、此段话是诸葛亮对谁说的话,你能简单概括一下材料的内容吗?

答:

5、后来哪一个战役的胜利证明了诸葛亮这种看法的正确性?这次战役又有何作用?

答:

(二)阅读下列材料,回答问题

材料一:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。……古今多少事,都付笔谈中。” ——小说《三国演义》

材料二:……故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱古穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。 ——苏轼《念妈娇·赤壁怀古》

材料三 (见下图)

1、看材料二,请正确填写三国的名称并写出建立时间、建立者和都城。

A、 (国名)建立时间 都城

B、 (国名)建立时间 都城

C、 (国名)建立时间 都城

2、这首词与我国古代历史上哪一次著名的战役有关?请写出这次战役的时间,交战双方及战役的结果。

答:

3、材料二中的“周郎”指的是谁?与他一同指挥这场战役的还有哪一位?

答:

4、试评述“樯橹灰飞烟灭”的原因。(写出两点即可)

答:

5、三国时期,英雄倍出,你最喜欢的是哪一位,请用一句话说明你喜欢的原因。

答:

(三)阅读下列材料,回答问题

材料一:三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……以匈奴人灭西晋为序幕,各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了第三次南迁的浪潮。

材料二:东晋南朝时,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。水稻产量提高,除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼种……江南的经济迅速发展起来。

1、材料一中,“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第三次南迁浪潮”的主要原因是什么?

答:

2、材料一中“大批北方民众纷纷渡江南下”与材料二中“江南地区的经济迅速发展起来”二者是什么关系?

答:

3、你认为南方地区经济得到进一步发展的原因还有哪些?

答:

4、三国吴蜀时期,哪些人为南方的初步开发做出了贡献?

答:

5、三国吴蜀时期,对江南的开发除了表现在农业方面,轻工业方面有什么表现?请列出三点。

答:(1)

(2)

(3)

6、有人说,开发也给江南的生态环境带来了重大的破坏,这种开发是应该得到禁止的。你认为这种说法对吗?你如何看待经济开发与环境破坏之间的关系?

答:

(四)阅读下列材料,回答问题

(诸葛亮率军南征时)参军马谡送之数十里。亮曰:“虽共谋之历年,今可更惠良规。”谡曰:“南中恃险远,不服久矣。虽今日破之,明日复反耳。今公方倾国北伐以事强贼,彼知官势内虚,其叛亦速。若殄(tiǎn灭绝)尽遗类以除后患,既非仁者之情,且又不可仓卒也。夫用兵之道,攻心为上,攻城为下,心战为上,兵战为下,愿公服其心而已。”亮纳其言。

——《资治通鉴》卷七十

1、材料中提到的“南中”是指什么地方?

答:

2、诸葛亮南征时,接受参军马谡的建议,采用什么策略来使南中等少数民族归附?这种策略的一个典型事例是什么?这种策略的实施人何历史意义?

答:建议: 事例:

意义:

3、联系课本有关内容,说说诸葛亮是如何开发南中地区的?

答:

4、诸葛亮还采取了哪些措施来发展成都平原的经济?

答:

(五)阅读下列材料,回答问题

材料一:魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”—《魏书》

材料二:北魏时一位皇帝决心把都城迁到洛阳,但迁都的决定遭到许多鲜卑贵族的反对。于是,公元493年,这位皇帝以南征为名,亲率二十万大军南下。一路上秋雨连绵,道路泥泞,长途跋涉的鲜卑贵族和官兵们疲惫不堪,到洛阳后不愿意继续前进了,于是这位皇帝趁机说,行军中途,怎么可以无功而返?如果不愿意继续南征,可以先定在此,以后再做南征的打算!于是宣布定都洛阳,次年正式迁都。

材料三:南朝官员陈庆之出使北魏,目睹了洛阳经济、文化兴盛的景象后,感慨地说“以前以为长江以北都是落后的‘异族’风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。”

1、(1)材料一和材料二中的皇帝指的是谁?原名叫什么?答:

2、根据材料一你能说出他为什么要迁都吗?

答:

3、根据材料二的故事,你有何感想?这个故事给了你什么样的启示?

答:

4、材料三说明了什么?

答:

(六)阅读下列材料,回答问题

材料一:见下列图表

鲜卑姓氏改为汉姓

鲜卑姓

汉姓

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

贺赖

贺

丘穆陵

穆

独孤

刘

步六孤

陆

贺楼

楼

材料二: “今欲断北语,一从正音,其年三十以上,习性已久,容不可卒草,三十以下见在进行朝廷之人,语言不听仍旧,若有故为,当加降黜,各宜深戒。” ——《资治通鉴》

1、两则材料反映了什么重大历史事件?

答:

2、两则材料各自反映的中心问题是什么?

答:材料一反映的是:

材料二反映的是:

3、说明材料二“北语”、“正音”各指什么?

答:

4、这些措施的实施有何作用?

答:

(七)阅读下列材料,回答问题

材料一

材料二 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。” ——引自《资治通鉴》

材料三 胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴。 ——引自元末诗歌

1、材料一反映了我国古代少数民族内迁的历史现象,请写出从东汉末年起,内迁的少数民族名称,并回答北朝时,在内迁的少数民族中,影响最大的一支名称。

答:

2、据材料二并结合所学知识分析魏主是指谁?本诏令提出了什么具体改革措施?

答:

3、上述材料反映了民族融合的哪几种形式?

答:

三、简答题

北魏孝文帝改革的历史背景是什么?他为什么要进行改革(原因和目的)?改革的具体措施有哪些?产生了哪些深远的影响(作用)?具体表现是什么?用一句话如何评价他?

答:1、历史背景:(1)

(2)

2、原因和目的:

3、具体措施:(1)

(2)

(3)

① ;② ;③ ;④ ;⑤ 。

4、影响和作用:

5、具体表现:

6、评价:

同课章节目录

- 第一学习主题 中华文明的起源

- 第1课 中国境内的早期人类

- 第2课 原始农耕文化的遗存

- 第3课 远古的传说

- 主题活动一 创办“历史角”

- 第二学习主题 国家的产生和社会变革

- 第4课 夏朝和商朝

- 第5课 西周的兴亡

- 第6课 春秋争霸

- 第7课 战国争雄

- 第8课 商鞅变法

- 第三学习主题 统一国家的建立

- 第9课 秦朝的统一

- 第10课 秦末农民起义

- 第11课 汉武帝的文治武功

- 第12课 张骞通西域

- 第13课 两汉时期的对外交流

- 主题活动二 我评秦始皇和汉武帝

- 第四学习主题 政权分立与民族融合

- 第14课 三国鼎立局面的形成

- 第15课 南方的初步开发

- 第16课 北魏孝文帝的改革

- 第五学习主题 中国古代文化(上)

- 第17课 青铜工艺的杰出成就

- 第18课 卓越的工程

- 第19课 科学技术的重大成果

- 第20课 汉字的演变

- 第21课 活跃的学术思想

- 第22课 文学、史学与宗教

- 第23课 多姿多彩的艺术