7.1 青蒿素:人类征服疾病的一小步 课件

文档属性

| 名称 | 7.1 青蒿素:人类征服疾病的一小步 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-24 10:42:03 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

青蒿素:人类征服疾病的一小步

——屠呦呦

“三无”科学家

没有博士学位

没有留洋背景

没有院士头衔

屠呦呦

不要追一匹马,用追马的时间去种草,待到春暖花开时,就会有一批骏马任你挑选。

——屠呦呦

了解作者

屠呦呦,1930年12月30日生,药学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任。屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。

2011年9月,获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖。2015年10月,因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖。2016年2月14日,荣获2015年度感动中国人物。2016年4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物”。2017年1月2日,被授予2016年度国家最高科学技术奖,这是国家最高科学技术奖首次授予女性科学家。

人物评价:以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。(中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平评)

春草鹿呦呦:青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。(感动中国颁奖)

屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。(诺贝尔生理学或医学奖评委让·安德森评价)

教学目标

1.了解获奖感言的题材特点,体会其准确严谨、朴素自然、平实易懂的语言特色。

2.把握文章以小标题结构文章的好处,梳理作者及其团队发现、应用青蒿素的科研过程。

3.体会科学家从事科研工作的好奇心、求真精神、团结协作精神和创新精神,为了造福社会不达目标不罢休的信念与毅力。

演讲词

演讲词主要有以下特点:是指在重要场合或群众集会上发表讲话的文稿。它用来交流思想,表达感情,发表意见和主张,提出号召倡议。

(1)针对性。演讲词所提出的问题应是听众所关注的问题,所讲内容的深浅也应符合听众的接受水平。演讲既要注意当时的时代气氛,又要了解演讲的具体场合。

(2)鲜明性。演讲的内容必须表明自己的主张,阐明自己的见解。赞成什么,反对什么,表扬什么,批评什么,均应做到立场鲜明、态度明确,不能含糊。

(3)条理性。要使讲话易被听众听清、听懂,就要条理清楚,层次分明,否则,所讲内容虽丰富、深刻,但散乱如麻,缺乏逻辑性,亦会影响讲话效果。

( 4) 通俗性。演讲的语言,应通俗易懂,明白晓畅。句子不要太长,修饰不要太多,不宜咬文嚼字,要合乎口语,具有说话的特点。同时,也应该讲究文采,以便雅俗共赏。

(5)适当的感彩。演讲既要冷静地分析,又要有诚挚热烈的感情,这样才能使讲话既有说服力,又有鼓动性。

写作背景

2011年度拉斯克奖颁奖典礼上,拉斯克基金会将拉斯克临床医学研究奖授予屠呦呦,以表彰其在治疗疟疾的青蒿素研究中的贡献。这是拉斯克奖设立以来首次颁予中国科学家。评审委员会认为,屠呦呦领导的团队将古老的中医疗法转化为最强有力的抗疟疾药,使现代技术与传统中医师们留下的遗产相结合,将其中最宝贵的内容带入21世纪,在全球特别是发展中国家挽救了数百万人的生命。

本文根据屠呦呦在接受拉斯克奖时的演讲及同年发表于《自然医学》杂志的论文编写而成。

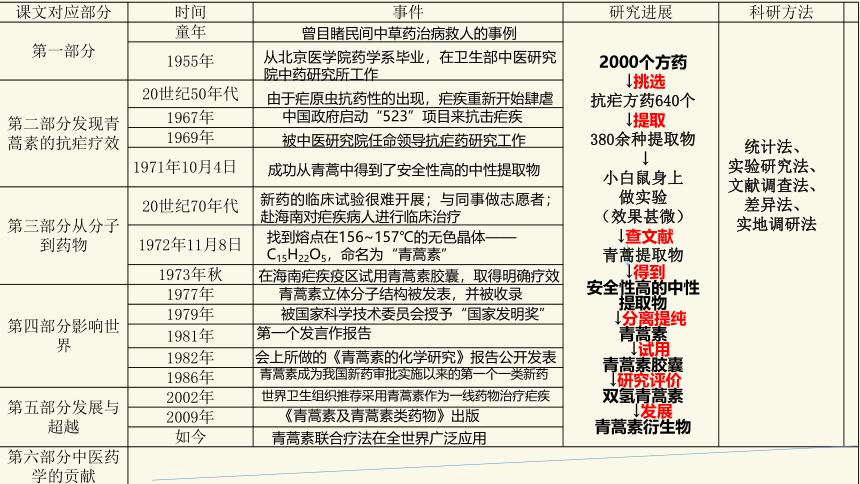

1.结合文本和预习学案,梳理文章时间线与对应的事件。

2.结合文本和预习学案,找到本文中与“青蒿素”有关的概念,例如“青蒿”,并尝试用简单的导图表示说明这些概念之间的关系,填写到“研究进展”一栏。思考在研究过程中运用了哪些科研方法,体现出怎样的科研精神。

学习任务一:

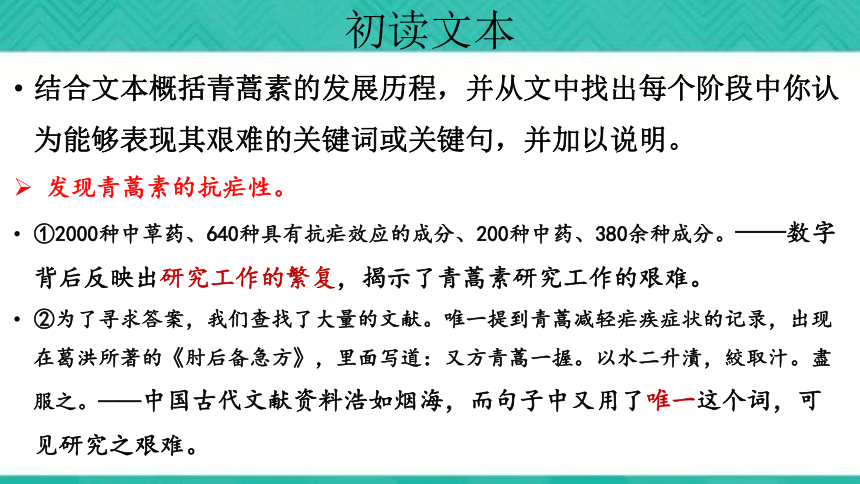

初读文本

结合文本概括青蒿素的发展历程,并从文中找出每个阶段中你认为能够表现其艰难的关键词或关键句,并加以说明。

发现青蒿素的抗疟性。

①2000种中草药、640种具有抗疟效应的成分、200种中药、380余种成分。——数字背后反映出研究工作的繁复,揭示了青蒿素研究工作的艰难。

②为了寻求答案,我们查找了大量的文献。唯一提到青蒿减轻疟疾症状的记录,出现在葛洪所著的《肘后备急方》,里面写道:又方青蒿一握。以水二升漬,絞取汁。盡服之。——中国古代文献资料浩如烟海,而句子中又用了唯一这个词,可见研究之艰难。

课文对应部分 时间 事件 研究进展 科研方法

第一部分 童年

1955年 第二部分发现青蒿素的抗疟疗效 20世纪50年代 1967年 1969年 1971年10月4日 第三部分从分子到药物 20世纪70年代 1972年11月8日 1973年秋 第四部分影响世界 1977年 1979年 1981年 1982年 1986年 第五部分发展与超越 2002年 2009年 如今 第六部分中医药学的贡献 曾目睹民间中草药治病救人的事例

从北京医学院药学系毕业,在卫生部中医研究院中药研究所工作

由于疟原虫抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐

中国政府启动“523”项目来抗击疟疾

被中医研究院任命领导抗疟药研究工作

成功从青蒿中得到了安全性高的中性提取物

新药的临床试验很难开展;与同事做志愿者;赴海南对疟疾病人进行临床治疗

找到熔点在156~157℃的无色晶体——C15H22O5,命名为“青蒿素”

在海南疟疾疫区试用青蒿素胶囊,取得明确疗效

青蒿素立体分子结构被发表,并被收录

被国家科学技术委员会授予“国家发明奖”

第一个发言作报告

会上所做的《青蒿素的化学研究》报告公开发表

青蒿素成为我国新药审批实施以来的第一个一类新药

世界卫生组织推荐采用青蒿素作为一线药物治疗疟疾

《青蒿素及青蒿素类药物》出版

青蒿素联合疗法在全世界广泛应用

统计法、

实验研究法、

文献调查法、差异法、

实地调研法

2000个方药

↓挑选

抗疟方药640个

↓提取

380余种提取物

↓

小白鼠身上

做实验

(效果甚微)

↓查文献

青蒿提取物

↓得到

安全性高的中性

提取物

↓分离提纯

青蒿素

↓试用

青蒿素胶囊

↓研究评价

双氢青蒿素

↓发展

青蒿素衍生物

“我”(个体) “我们”(团队)

个人经历 研发阶段

“发现”阶段 “创造”阶段

致谢 成果、贡献

衷心感谢评委会对我在发现青蒿素及其治疗疟疾的功效等方面贡献的肯定。

我也衷心感谢为青蒿素发现和应用作出诸多贡献的中国同事们和国际友人们。

我们终于找到了发现青蒿素抗疟疗效的突破口!

我们终于打开了开发新抗疟疾药物的大门。

《青蒿素及青蒿素类药物》一书于2009年出版,这本书记录了青蒿素发现的历史及我们在研究进程中所学到的知识。

在研究最困难、最关键的时刻,我从传统中医文献中获得新的灵感和启示。

在第一阶段,我收集了2000个方药。

这句话让我深受启发。

在1971年10月4日,我们成功得到了安全性高的中性提取物。

在中国科学院生物物理研究所等单位的协作下,我们确定了青蒿素分子的立体结构。

我们团队后来将双氢青蒿素发展成新的药物。

我在童年的时候,曾目睹民间中草药治病救人的事例。1955年,我从北京医学院药学系毕业。

1969年,中医研究院任命我领导抗疟药研究工作。

我们随后将青蒿提取物分成酸性和中性两大部分。

受临床疗效的鼓舞,我们转向分离提纯。

在这个过程中,我们发现生长在北方的青蒿的青蒿素含量比较低。

用语措辞审慎、准确、平实

科学家实事求是,不居功自傲,不过分谦虚

初读文本

从分子到药物

在文化大革命期间,我们很难对新药进行临床试验。为了帮助疟疾病人,我和我的同事勇敢地做志愿者,第一个尝试青蒿提取物,确认其对人安全无毒。

——研究环境恶劣,但仍排除万难们进行了丰富的临床试验。

初读文本

在中国科学院生物物理研究所的帮助下,我们确定了青蒿素的结构,1977年在《科学通报》发表,并迅速被《化学文摘》所收录。然而,当时的大环境不允许我们发表任何论文,除了少数几篇中文文章。

——青蒿素在传播过程中遇到的艰难。

初读文本

超越青蒿素

由于化学稳定性的考量,有机化学家们起初不认为双氢青蒿素,一类青蒿素的衍生物,是好的药物。

——创新研究遭遇到否定危机。

初读文本

1.文章的语言之美体现在哪里?请找出相关语句,朗读。

2.试概括文章的语言之美。

①语言叙述之精炼。文章没有运用浓墨重彩的笔调来描述青蒿素的发展,而是使用非常精练的语言高度概括了青蒿素的发展,简单准确,不矫揉造作,展现了严谨的科学态度。

②语言叙述之平静。屠哟哟的叙事语言是非常平静的,平静语言之下蕴藏的是她那颗对科学研究的扎实态度,对个人荣誉取得的云淡风轻。

③语言逻辑之严谨。屠呦呦的语言逻辑思维非常严谨,清晰地呈现了青蒿素发展历程,并在文章的末尾对中医精神进行了升华。

求真 求实

我们作为新时代高中生,应当在学习中学习屠呦呦团队的什么精神?

成功=艰苦的劳动+正确的方法+少说空话

——爱因斯坦

感知精神

从屠呦呦的自我介绍中,你认识到了她哪些方面的品质特征?

①我从1955年开始中草药的研究。大学毕业后,在中国医学科学院药物研究所那些弥足珍贵的日子里,我对中草药的好奇心转换成强烈的动力,特别是在研究所安排我脱产全时学习中国传统医学那两年半的时间里。

——充满对中医药领域的热爱。

②青蒿素是人类征服疾病进程中的一小步。

——谦虚而又展现了永不止步的科研精神。

感知精神

③1959年至1962年,我脱产参加中医培训,这些课程是专门为具有西医背景的专业人士所设计的。这两年半的训练使我发现中国传统医学的丰富宝藏,并领悟关于人性和宇宙的中国传统哲学精妙思想。

——对学习充满热情。

④在项目的第一阶段,我们调查了2000种中草药,确定了640个可能具有抗疟效应的成分。从200种中药中提取了380余种成分用于老鼠模型测试其抗疟效果,然而进展甚微。——严谨从事医学实验的精神。

感知精神

⑤在文化大革命期间,我们很难对新药进行临床试验。为了帮助疟疾病人,我和我的同事勇敢地做志愿者,第一个尝试青蒿提取物,确认其对人安全无毒。我们随后赴海南对疟疾病人进行临床治疗,结果振奋人心:病人症状迅速消失!

——排除万难,坚定不移地进行临床实验的决心。

⑥由于化学稳定性的考量,有机化学家们起初不认为双氢青蒿素,一类青蒿素的衍生物,是好的药物。然而,我们在评价青蒿素的时候,发现双氢青蒿素较青蒿素更加稳定,而且十倍有效。更重要的是,双氢青蒿素治疗的病人,重复犯病率小很多。

——对自己医学研究成果的肯定和坚持。

感知精神

⑦青蒿素是中国医学给予人类的一份珍贵礼物。和其他植物化学的发现在药物开发中的应用相比,青蒿素的历程相对短暂。但这绝不是中医智慧的唯一果实。

——对中医医学价值有着强烈的认同感和自豪感。

感知精神

如何分析人物形象?

①从人物身份、地位、经历、教养、气质等方面来入手。

②从塑造人物形象的方法入手。肖像、语言、动作、心理以及正面和侧面等描写。

③从分析情节入手。在情节的展开中,通过描写人物的外貌、行为和心理,展现人物的鲜明个性。

④从分析环境入手。什么样的典型环境塑造什么样的典型性格。

⑤从人物关系、作者议论(评价)、其他人物的评价入手。

0

屠呦呦今天的演讲词有什么特点呢?

①由一般到特殊再到一般的顺序行文,过渡自然,条理清晰。

先写青蒿素的研究普及,再写对双氢青蒿素的认识以及它们的联合应用,这是一个由一般到特殊的过程,符合对事物的认知规律。前五部分写青蒿素的贡献,最后一部分写中医药学的贡献,这是由个别到一般的过程,顺理成章,升华了文章内容。

②用小标题领起各部分内容,简明概括。

本文用五个小标题提纲挈领概括了青蒿素从发现到制成药物经过的不同阶段,介绍了中医药学对人类作出的贡献。让读者一目了然。

③采用了“总—分—总”

第一部分总写发现、提取青蒿素的经过,第三、四、五部分具体写研究工作的过程,第六部分总括中医药学的贡献,结构严谨。

开小会啦!

走进颁奖典礼

今日你们都是屠呦呦

2015年10月5日,瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦和一名日本科学家及一名爱尔兰科学家获得2015年诺贝尔生理学奖和医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。屠呦呦由此成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

如果你是记者,将会如何撰写新闻标题来报道这一历史性的伟大时刻呢?你会在新闻标题中用到哪些词呢?

《人民日报》:《屠呦呦:打开一扇崭新的窗户》

《光明日报》:《荣耀属于中国科学家》

《宁波晚报》:《一株小草改变世界》

果 壳 网:《实至名归屠呦呦》

星 空 网:《屠呦呦:拯救百万人生命的中国药学家》

《华盛顿邮报》:屠呦呦等人的贡献具有里程碑性质

小小解说员

青蒿素并不来自青蒿。有一种野草叫青蒿,青蒿素的含量微乎其微。提取青蒿素的原植物,在植物学上叫“黄花蒿”。黄花蒿结籽,细叶羽状,茎杆较细,株高一米左右,最关键的是其香气有点类似苦艾的味道,但比苦艾好闻。

疟疾

疟疾是一种非常古老的疾病。在我国最古老的医学典籍《黄帝内经》中,就有关于疟疾的记载。古人认为,疟疾的起因是暑气和风邪的轮番侵袭所致。西方人也把疟疾的原因归结在空气上。疟疾的英文词汇——Malaria,正是“坏”(mala)和“空气”(aria)两个词根的组合。但是,把病因归结为空气,正好说明了人类的无助。很显然,只有找不到真正的病因,才会让人去怪罪空气。事实也证明,所有怪罪空气的医学理论,都没什么实际用处。疟疾就这样在人类中肆虐了几千年。

“答记者问”

1.请问:您今天的演讲打算从哪些方面跟我们讲一下您和青蒿素的不解之缘呢?

①团队是如何发现青蒿素的抗疟功效的

②团队是如何把青蒿素从分子变成药物的

③青蒿素的发现是如何影响世界的

④关于青蒿素的发展与超越

⑤中医药学的贡献

2.请问有哪些因素促使您发现并提取出青蒿素呢?

① 自己热衷于中草药研究。

② 领悟了有关人体和宇宙的中国传统哲学思想。

③ 运用现代科学和技术,继承和发扬中国传统医药学的精髓。

3.您可以简述一下您发现青蒿素抗疟疗效的过程吗?

①带领团队从中草药中寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。

②收集2000个方药,挑选出可能抗疟作用的640个并从中提取380余种提取物。

③ 查阅大量文献,选择低温提取有效成分。

4.您从分子到药物,在发现青蒿素的初期经理了哪些历程呢?

① 研究者做志愿者,尝试提取物。

② 在海南对病人进行临床治疗。

③ 分离提纯抗疟的有效成分。

5.青蒿素的发现无疑是一种“发展和超越”,您是如何理解的呢?双氢青蒿素又有哪些优势呢?

超越和发展:将双氢青蒿素发展成新的药物。2002年世卫组织推荐使用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。

优势:

① 双氢青蒿素比青蒿素的效果大大提高。

② 双氢青蒿素治疗的病人,复发率很低。

③ 在分子中引入羟基,也给发展新的青蒿素衍生物创造了更多的机会。

④ 可尝试用青蒿素和双氢青蒿素治疗其他疾病。

6.有人说 :“青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝。”您是如何认为的呢

①疟疾威胁人类健康长达数千年,青蒿素联合疗法在世界广泛应用,这一疗法极大减轻了疟疾的症状,拯救了许多人的生命,特别是非洲孩子们的生命。

②青蒿素与以往的抗疟药物相比,在化学结构和作用特点上有明显的差异,用双氢青蒿素治疗的病人复发率很低,而且,在分子中引入羟基,也给发展新的青蒿素衍生物创造了更多的机会。

③青蒿素的发现是人类征服疾病进程中的一小步,基于青蒿素的联合疗法(ACT)已成为世界卫生组织推荐的一线抗疟方案。

①中药砒霜是治疗白血病的重要选择。

②从中草药“千层塔”中提取的石杉碱甲,可治疗老年痴呆症。

③辨证施治疗法和有效方药的积累对人类健康作出贡献。

④中医活血化瘀的临床疗效适用于冠心病的术后维护。

⑤芍药苷可防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄。

⑥生物力药理学用于防病治病。

学习任务:阅读文章最后一部分,提取“中医药学还有哪些巨大贡献”相关有效信息。

树立文化自信!

会后总结

在这一次的新冠肺炎中,中医疗法发挥了强大的功效。屠呦呦在研究青蒿素的过程中为什么也会这么推崇中医以及传统医学呢?

①青蒿素属于中医药。

②作者发现青蒿素的过程中,查阅了大量的文献,其中尤以中国传统文献《肘后备急方》对她的帮助最大。

③青蒿素不是中医药智慧的唯一果实(白血病、老年性精神障碍、心血管疾病的治疗及生物药理学等都受益于中医药)。

领悟升华

小组合作探究:探讨屠呦呦精神的时代意义。

①崇尚英雄精神是从中汲取优秀的品质和精神:英雄精神是“精忠报国”的爱国精神、英雄精神是“砍头不要紧,只要主义真”的精神信仰、英雄精神是“死在戈壁滩、埋在青山头”的奉献精神、英雄精神是“卧薪尝胆”的奋斗精神。

②铭记英雄精神是永葆中华民族战斗力的精神力量。“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。” 英雄们的事迹和精神都是激励我们中华民族前行的强大力量。

领悟升华

小组合作探究:探讨屠呦呦精神的时代意义。

③传承英雄精神是激励我们实现民族复兴的磅礴力量。习近平在《之江新语》中提到,“学所以益才也。砺所以致刃也”。我们就是要善于向先进典型学习,在一点一滴中完善自己,从小事小节上修炼自己,以自己的实际行动学习先进、保持先进、赶超先进。

资料拓展

誉满杏林:三国时有位医生叫董奉,与华佗、张仲景齐名,号称“建安三神医”。他给人治病从不收钱,但要求被治好的人每人植杏树五棵,轻病患者每人种一棵。几年后,杏树蔚然成林。董奉在此修身养性,这片杏林被称为“董仙杏林”。每逢杏熟,董奉张榜公告,凡是到此买杏者不收银钱,而是用稻谷换取。董奉又用换来的稻谷救济贫民百姓。因此,后世常用“杏林春暖”“誉满杏林”等词称颂医生医术的高明和医德高尚。

资料拓展

悬壶济世:《后汉书·方术列传》记载:东汉时有个叫费长房的人,偶见街上有一卖药的老翁,悬挂着一个药葫芦兜售丸散膏丹。卖了一阵,街上行人渐渐散去,老翁就悄悄钻入葫芦之中。费长房看得真切,遂买了酒肉,恭敬地拜见老翁。后来,费长房随老翁进入葫芦十余日学得方术,返回故里时家人都以为他死了,原来已过了十余年。从此,费长房能医百病,驱瘟疫,普济众生。

资料拓展

橘井泉香:葛洪《神仙传·苏仙公传》记载:苏耽由于德行出众,在汉文帝的时受天命为天仙。苏耽在超脱凡俗时告知母亲:“明年天下将流行瘟疫,咱们家庭院中的井水和橘树能治疗瘟疫。患瘟疫的人,给他井水一升,橘叶一枚,服下就能治愈。”后来果然瘟疫肆虐,前来求取井水、橘叶的人络绎不绝,都被治愈了。于是医学史上就有了“橘井泉香”的典故。

你觉得屠呦呦身上有哪些可贵的精神品质能够使她取得成功呢?

1.治病救人,造福人类的高度责任感。

2.埋头苦干,锲而不舍的科学精神。

3.吃苦耐劳,甘愿牺牲的奉献精神。

4.重视中药传承,希望发挥中药威力,造福人民。

心灵驿站

以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。

——中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平

青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

——2015年感动中国人物颁奖词

屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。

——诺贝尔生理学或医学奖评委让·安德森

请你结合上面的材料和课上所学,为屠呦呦撰写一段赞美词,要求运用一种修辞,不少于70字。

小

练

笔

青蒿素:人类征服疾病的一小步

——屠呦呦

“三无”科学家

没有博士学位

没有留洋背景

没有院士头衔

屠呦呦

不要追一匹马,用追马的时间去种草,待到春暖花开时,就会有一批骏马任你挑选。

——屠呦呦

了解作者

屠呦呦,1930年12月30日生,药学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任。屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。

2011年9月,获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖。2015年10月,因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖。2016年2月14日,荣获2015年度感动中国人物。2016年4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物”。2017年1月2日,被授予2016年度国家最高科学技术奖,这是国家最高科学技术奖首次授予女性科学家。

人物评价:以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。(中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平评)

春草鹿呦呦:青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。(感动中国颁奖)

屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。(诺贝尔生理学或医学奖评委让·安德森评价)

教学目标

1.了解获奖感言的题材特点,体会其准确严谨、朴素自然、平实易懂的语言特色。

2.把握文章以小标题结构文章的好处,梳理作者及其团队发现、应用青蒿素的科研过程。

3.体会科学家从事科研工作的好奇心、求真精神、团结协作精神和创新精神,为了造福社会不达目标不罢休的信念与毅力。

演讲词

演讲词主要有以下特点:是指在重要场合或群众集会上发表讲话的文稿。它用来交流思想,表达感情,发表意见和主张,提出号召倡议。

(1)针对性。演讲词所提出的问题应是听众所关注的问题,所讲内容的深浅也应符合听众的接受水平。演讲既要注意当时的时代气氛,又要了解演讲的具体场合。

(2)鲜明性。演讲的内容必须表明自己的主张,阐明自己的见解。赞成什么,反对什么,表扬什么,批评什么,均应做到立场鲜明、态度明确,不能含糊。

(3)条理性。要使讲话易被听众听清、听懂,就要条理清楚,层次分明,否则,所讲内容虽丰富、深刻,但散乱如麻,缺乏逻辑性,亦会影响讲话效果。

( 4) 通俗性。演讲的语言,应通俗易懂,明白晓畅。句子不要太长,修饰不要太多,不宜咬文嚼字,要合乎口语,具有说话的特点。同时,也应该讲究文采,以便雅俗共赏。

(5)适当的感彩。演讲既要冷静地分析,又要有诚挚热烈的感情,这样才能使讲话既有说服力,又有鼓动性。

写作背景

2011年度拉斯克奖颁奖典礼上,拉斯克基金会将拉斯克临床医学研究奖授予屠呦呦,以表彰其在治疗疟疾的青蒿素研究中的贡献。这是拉斯克奖设立以来首次颁予中国科学家。评审委员会认为,屠呦呦领导的团队将古老的中医疗法转化为最强有力的抗疟疾药,使现代技术与传统中医师们留下的遗产相结合,将其中最宝贵的内容带入21世纪,在全球特别是发展中国家挽救了数百万人的生命。

本文根据屠呦呦在接受拉斯克奖时的演讲及同年发表于《自然医学》杂志的论文编写而成。

1.结合文本和预习学案,梳理文章时间线与对应的事件。

2.结合文本和预习学案,找到本文中与“青蒿素”有关的概念,例如“青蒿”,并尝试用简单的导图表示说明这些概念之间的关系,填写到“研究进展”一栏。思考在研究过程中运用了哪些科研方法,体现出怎样的科研精神。

学习任务一:

初读文本

结合文本概括青蒿素的发展历程,并从文中找出每个阶段中你认为能够表现其艰难的关键词或关键句,并加以说明。

发现青蒿素的抗疟性。

①2000种中草药、640种具有抗疟效应的成分、200种中药、380余种成分。——数字背后反映出研究工作的繁复,揭示了青蒿素研究工作的艰难。

②为了寻求答案,我们查找了大量的文献。唯一提到青蒿减轻疟疾症状的记录,出现在葛洪所著的《肘后备急方》,里面写道:又方青蒿一握。以水二升漬,絞取汁。盡服之。——中国古代文献资料浩如烟海,而句子中又用了唯一这个词,可见研究之艰难。

课文对应部分 时间 事件 研究进展 科研方法

第一部分 童年

1955年 第二部分发现青蒿素的抗疟疗效 20世纪50年代 1967年 1969年 1971年10月4日 第三部分从分子到药物 20世纪70年代 1972年11月8日 1973年秋 第四部分影响世界 1977年 1979年 1981年 1982年 1986年 第五部分发展与超越 2002年 2009年 如今 第六部分中医药学的贡献 曾目睹民间中草药治病救人的事例

从北京医学院药学系毕业,在卫生部中医研究院中药研究所工作

由于疟原虫抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐

中国政府启动“523”项目来抗击疟疾

被中医研究院任命领导抗疟药研究工作

成功从青蒿中得到了安全性高的中性提取物

新药的临床试验很难开展;与同事做志愿者;赴海南对疟疾病人进行临床治疗

找到熔点在156~157℃的无色晶体——C15H22O5,命名为“青蒿素”

在海南疟疾疫区试用青蒿素胶囊,取得明确疗效

青蒿素立体分子结构被发表,并被收录

被国家科学技术委员会授予“国家发明奖”

第一个发言作报告

会上所做的《青蒿素的化学研究》报告公开发表

青蒿素成为我国新药审批实施以来的第一个一类新药

世界卫生组织推荐采用青蒿素作为一线药物治疗疟疾

《青蒿素及青蒿素类药物》出版

青蒿素联合疗法在全世界广泛应用

统计法、

实验研究法、

文献调查法、差异法、

实地调研法

2000个方药

↓挑选

抗疟方药640个

↓提取

380余种提取物

↓

小白鼠身上

做实验

(效果甚微)

↓查文献

青蒿提取物

↓得到

安全性高的中性

提取物

↓分离提纯

青蒿素

↓试用

青蒿素胶囊

↓研究评价

双氢青蒿素

↓发展

青蒿素衍生物

“我”(个体) “我们”(团队)

个人经历 研发阶段

“发现”阶段 “创造”阶段

致谢 成果、贡献

衷心感谢评委会对我在发现青蒿素及其治疗疟疾的功效等方面贡献的肯定。

我也衷心感谢为青蒿素发现和应用作出诸多贡献的中国同事们和国际友人们。

我们终于找到了发现青蒿素抗疟疗效的突破口!

我们终于打开了开发新抗疟疾药物的大门。

《青蒿素及青蒿素类药物》一书于2009年出版,这本书记录了青蒿素发现的历史及我们在研究进程中所学到的知识。

在研究最困难、最关键的时刻,我从传统中医文献中获得新的灵感和启示。

在第一阶段,我收集了2000个方药。

这句话让我深受启发。

在1971年10月4日,我们成功得到了安全性高的中性提取物。

在中国科学院生物物理研究所等单位的协作下,我们确定了青蒿素分子的立体结构。

我们团队后来将双氢青蒿素发展成新的药物。

我在童年的时候,曾目睹民间中草药治病救人的事例。1955年,我从北京医学院药学系毕业。

1969年,中医研究院任命我领导抗疟药研究工作。

我们随后将青蒿提取物分成酸性和中性两大部分。

受临床疗效的鼓舞,我们转向分离提纯。

在这个过程中,我们发现生长在北方的青蒿的青蒿素含量比较低。

用语措辞审慎、准确、平实

科学家实事求是,不居功自傲,不过分谦虚

初读文本

从分子到药物

在文化大革命期间,我们很难对新药进行临床试验。为了帮助疟疾病人,我和我的同事勇敢地做志愿者,第一个尝试青蒿提取物,确认其对人安全无毒。

——研究环境恶劣,但仍排除万难们进行了丰富的临床试验。

初读文本

在中国科学院生物物理研究所的帮助下,我们确定了青蒿素的结构,1977年在《科学通报》发表,并迅速被《化学文摘》所收录。然而,当时的大环境不允许我们发表任何论文,除了少数几篇中文文章。

——青蒿素在传播过程中遇到的艰难。

初读文本

超越青蒿素

由于化学稳定性的考量,有机化学家们起初不认为双氢青蒿素,一类青蒿素的衍生物,是好的药物。

——创新研究遭遇到否定危机。

初读文本

1.文章的语言之美体现在哪里?请找出相关语句,朗读。

2.试概括文章的语言之美。

①语言叙述之精炼。文章没有运用浓墨重彩的笔调来描述青蒿素的发展,而是使用非常精练的语言高度概括了青蒿素的发展,简单准确,不矫揉造作,展现了严谨的科学态度。

②语言叙述之平静。屠哟哟的叙事语言是非常平静的,平静语言之下蕴藏的是她那颗对科学研究的扎实态度,对个人荣誉取得的云淡风轻。

③语言逻辑之严谨。屠呦呦的语言逻辑思维非常严谨,清晰地呈现了青蒿素发展历程,并在文章的末尾对中医精神进行了升华。

求真 求实

我们作为新时代高中生,应当在学习中学习屠呦呦团队的什么精神?

成功=艰苦的劳动+正确的方法+少说空话

——爱因斯坦

感知精神

从屠呦呦的自我介绍中,你认识到了她哪些方面的品质特征?

①我从1955年开始中草药的研究。大学毕业后,在中国医学科学院药物研究所那些弥足珍贵的日子里,我对中草药的好奇心转换成强烈的动力,特别是在研究所安排我脱产全时学习中国传统医学那两年半的时间里。

——充满对中医药领域的热爱。

②青蒿素是人类征服疾病进程中的一小步。

——谦虚而又展现了永不止步的科研精神。

感知精神

③1959年至1962年,我脱产参加中医培训,这些课程是专门为具有西医背景的专业人士所设计的。这两年半的训练使我发现中国传统医学的丰富宝藏,并领悟关于人性和宇宙的中国传统哲学精妙思想。

——对学习充满热情。

④在项目的第一阶段,我们调查了2000种中草药,确定了640个可能具有抗疟效应的成分。从200种中药中提取了380余种成分用于老鼠模型测试其抗疟效果,然而进展甚微。——严谨从事医学实验的精神。

感知精神

⑤在文化大革命期间,我们很难对新药进行临床试验。为了帮助疟疾病人,我和我的同事勇敢地做志愿者,第一个尝试青蒿提取物,确认其对人安全无毒。我们随后赴海南对疟疾病人进行临床治疗,结果振奋人心:病人症状迅速消失!

——排除万难,坚定不移地进行临床实验的决心。

⑥由于化学稳定性的考量,有机化学家们起初不认为双氢青蒿素,一类青蒿素的衍生物,是好的药物。然而,我们在评价青蒿素的时候,发现双氢青蒿素较青蒿素更加稳定,而且十倍有效。更重要的是,双氢青蒿素治疗的病人,重复犯病率小很多。

——对自己医学研究成果的肯定和坚持。

感知精神

⑦青蒿素是中国医学给予人类的一份珍贵礼物。和其他植物化学的发现在药物开发中的应用相比,青蒿素的历程相对短暂。但这绝不是中医智慧的唯一果实。

——对中医医学价值有着强烈的认同感和自豪感。

感知精神

如何分析人物形象?

①从人物身份、地位、经历、教养、气质等方面来入手。

②从塑造人物形象的方法入手。肖像、语言、动作、心理以及正面和侧面等描写。

③从分析情节入手。在情节的展开中,通过描写人物的外貌、行为和心理,展现人物的鲜明个性。

④从分析环境入手。什么样的典型环境塑造什么样的典型性格。

⑤从人物关系、作者议论(评价)、其他人物的评价入手。

0

屠呦呦今天的演讲词有什么特点呢?

①由一般到特殊再到一般的顺序行文,过渡自然,条理清晰。

先写青蒿素的研究普及,再写对双氢青蒿素的认识以及它们的联合应用,这是一个由一般到特殊的过程,符合对事物的认知规律。前五部分写青蒿素的贡献,最后一部分写中医药学的贡献,这是由个别到一般的过程,顺理成章,升华了文章内容。

②用小标题领起各部分内容,简明概括。

本文用五个小标题提纲挈领概括了青蒿素从发现到制成药物经过的不同阶段,介绍了中医药学对人类作出的贡献。让读者一目了然。

③采用了“总—分—总”

第一部分总写发现、提取青蒿素的经过,第三、四、五部分具体写研究工作的过程,第六部分总括中医药学的贡献,结构严谨。

开小会啦!

走进颁奖典礼

今日你们都是屠呦呦

2015年10月5日,瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦和一名日本科学家及一名爱尔兰科学家获得2015年诺贝尔生理学奖和医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。屠呦呦由此成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

如果你是记者,将会如何撰写新闻标题来报道这一历史性的伟大时刻呢?你会在新闻标题中用到哪些词呢?

《人民日报》:《屠呦呦:打开一扇崭新的窗户》

《光明日报》:《荣耀属于中国科学家》

《宁波晚报》:《一株小草改变世界》

果 壳 网:《实至名归屠呦呦》

星 空 网:《屠呦呦:拯救百万人生命的中国药学家》

《华盛顿邮报》:屠呦呦等人的贡献具有里程碑性质

小小解说员

青蒿素并不来自青蒿。有一种野草叫青蒿,青蒿素的含量微乎其微。提取青蒿素的原植物,在植物学上叫“黄花蒿”。黄花蒿结籽,细叶羽状,茎杆较细,株高一米左右,最关键的是其香气有点类似苦艾的味道,但比苦艾好闻。

疟疾

疟疾是一种非常古老的疾病。在我国最古老的医学典籍《黄帝内经》中,就有关于疟疾的记载。古人认为,疟疾的起因是暑气和风邪的轮番侵袭所致。西方人也把疟疾的原因归结在空气上。疟疾的英文词汇——Malaria,正是“坏”(mala)和“空气”(aria)两个词根的组合。但是,把病因归结为空气,正好说明了人类的无助。很显然,只有找不到真正的病因,才会让人去怪罪空气。事实也证明,所有怪罪空气的医学理论,都没什么实际用处。疟疾就这样在人类中肆虐了几千年。

“答记者问”

1.请问:您今天的演讲打算从哪些方面跟我们讲一下您和青蒿素的不解之缘呢?

①团队是如何发现青蒿素的抗疟功效的

②团队是如何把青蒿素从分子变成药物的

③青蒿素的发现是如何影响世界的

④关于青蒿素的发展与超越

⑤中医药学的贡献

2.请问有哪些因素促使您发现并提取出青蒿素呢?

① 自己热衷于中草药研究。

② 领悟了有关人体和宇宙的中国传统哲学思想。

③ 运用现代科学和技术,继承和发扬中国传统医药学的精髓。

3.您可以简述一下您发现青蒿素抗疟疗效的过程吗?

①带领团队从中草药中寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。

②收集2000个方药,挑选出可能抗疟作用的640个并从中提取380余种提取物。

③ 查阅大量文献,选择低温提取有效成分。

4.您从分子到药物,在发现青蒿素的初期经理了哪些历程呢?

① 研究者做志愿者,尝试提取物。

② 在海南对病人进行临床治疗。

③ 分离提纯抗疟的有效成分。

5.青蒿素的发现无疑是一种“发展和超越”,您是如何理解的呢?双氢青蒿素又有哪些优势呢?

超越和发展:将双氢青蒿素发展成新的药物。2002年世卫组织推荐使用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。

优势:

① 双氢青蒿素比青蒿素的效果大大提高。

② 双氢青蒿素治疗的病人,复发率很低。

③ 在分子中引入羟基,也给发展新的青蒿素衍生物创造了更多的机会。

④ 可尝试用青蒿素和双氢青蒿素治疗其他疾病。

6.有人说 :“青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝。”您是如何认为的呢

①疟疾威胁人类健康长达数千年,青蒿素联合疗法在世界广泛应用,这一疗法极大减轻了疟疾的症状,拯救了许多人的生命,特别是非洲孩子们的生命。

②青蒿素与以往的抗疟药物相比,在化学结构和作用特点上有明显的差异,用双氢青蒿素治疗的病人复发率很低,而且,在分子中引入羟基,也给发展新的青蒿素衍生物创造了更多的机会。

③青蒿素的发现是人类征服疾病进程中的一小步,基于青蒿素的联合疗法(ACT)已成为世界卫生组织推荐的一线抗疟方案。

①中药砒霜是治疗白血病的重要选择。

②从中草药“千层塔”中提取的石杉碱甲,可治疗老年痴呆症。

③辨证施治疗法和有效方药的积累对人类健康作出贡献。

④中医活血化瘀的临床疗效适用于冠心病的术后维护。

⑤芍药苷可防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄。

⑥生物力药理学用于防病治病。

学习任务:阅读文章最后一部分,提取“中医药学还有哪些巨大贡献”相关有效信息。

树立文化自信!

会后总结

在这一次的新冠肺炎中,中医疗法发挥了强大的功效。屠呦呦在研究青蒿素的过程中为什么也会这么推崇中医以及传统医学呢?

①青蒿素属于中医药。

②作者发现青蒿素的过程中,查阅了大量的文献,其中尤以中国传统文献《肘后备急方》对她的帮助最大。

③青蒿素不是中医药智慧的唯一果实(白血病、老年性精神障碍、心血管疾病的治疗及生物药理学等都受益于中医药)。

领悟升华

小组合作探究:探讨屠呦呦精神的时代意义。

①崇尚英雄精神是从中汲取优秀的品质和精神:英雄精神是“精忠报国”的爱国精神、英雄精神是“砍头不要紧,只要主义真”的精神信仰、英雄精神是“死在戈壁滩、埋在青山头”的奉献精神、英雄精神是“卧薪尝胆”的奋斗精神。

②铭记英雄精神是永葆中华民族战斗力的精神力量。“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。” 英雄们的事迹和精神都是激励我们中华民族前行的强大力量。

领悟升华

小组合作探究:探讨屠呦呦精神的时代意义。

③传承英雄精神是激励我们实现民族复兴的磅礴力量。习近平在《之江新语》中提到,“学所以益才也。砺所以致刃也”。我们就是要善于向先进典型学习,在一点一滴中完善自己,从小事小节上修炼自己,以自己的实际行动学习先进、保持先进、赶超先进。

资料拓展

誉满杏林:三国时有位医生叫董奉,与华佗、张仲景齐名,号称“建安三神医”。他给人治病从不收钱,但要求被治好的人每人植杏树五棵,轻病患者每人种一棵。几年后,杏树蔚然成林。董奉在此修身养性,这片杏林被称为“董仙杏林”。每逢杏熟,董奉张榜公告,凡是到此买杏者不收银钱,而是用稻谷换取。董奉又用换来的稻谷救济贫民百姓。因此,后世常用“杏林春暖”“誉满杏林”等词称颂医生医术的高明和医德高尚。

资料拓展

悬壶济世:《后汉书·方术列传》记载:东汉时有个叫费长房的人,偶见街上有一卖药的老翁,悬挂着一个药葫芦兜售丸散膏丹。卖了一阵,街上行人渐渐散去,老翁就悄悄钻入葫芦之中。费长房看得真切,遂买了酒肉,恭敬地拜见老翁。后来,费长房随老翁进入葫芦十余日学得方术,返回故里时家人都以为他死了,原来已过了十余年。从此,费长房能医百病,驱瘟疫,普济众生。

资料拓展

橘井泉香:葛洪《神仙传·苏仙公传》记载:苏耽由于德行出众,在汉文帝的时受天命为天仙。苏耽在超脱凡俗时告知母亲:“明年天下将流行瘟疫,咱们家庭院中的井水和橘树能治疗瘟疫。患瘟疫的人,给他井水一升,橘叶一枚,服下就能治愈。”后来果然瘟疫肆虐,前来求取井水、橘叶的人络绎不绝,都被治愈了。于是医学史上就有了“橘井泉香”的典故。

你觉得屠呦呦身上有哪些可贵的精神品质能够使她取得成功呢?

1.治病救人,造福人类的高度责任感。

2.埋头苦干,锲而不舍的科学精神。

3.吃苦耐劳,甘愿牺牲的奉献精神。

4.重视中药传承,希望发挥中药威力,造福人民。

心灵驿站

以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。

——中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平

青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

——2015年感动中国人物颁奖词

屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。

——诺贝尔生理学或医学奖评委让·安德森

请你结合上面的材料和课上所学,为屠呦呦撰写一段赞美词,要求运用一种修辞,不少于70字。

小

练

笔

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])