第8课 经济体制改革 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课 经济体制改革 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-23 21:33:50 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折是——?

会议作出的历史性决策是——?

中共十一届三中全会

改革开放

第三单元 中国特色社会主义道路

第8课 经济体制改革

课程内容:

了解农村改革,了解社会主义市场经济体制的建立与完善,认识改革对于中国发展的重大意义。

材料一:1958年开始的人民公社化运动,一直实行高度集中、统一经营、统一分配的经营管理体制。它过于集中,搞平均主义,严重挫伤了农民的生产积极性,使农村经济长期停滞徘徊,到1978年底,全国还有上亿农民未解决温饱问题。

材料三: 1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.6元,其中2亿农民平均收入低于50元,有5.7亿人每天能挣不到0.15元。

——农业部人民公社管理局

材料二:“头遍哨子不买帐,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃;到了田头忘带锄,再去回家逛一逛。 ”——人民公社时期的农村顺口溜

一、农村:家庭联产承包责任制

根据上述材料并结合所学知识,概括农村经济体制改革的原因和目的。

1.原因:

2.目的:

人民公社体制严重挫伤农民生产积极性,影响农村经济的发展。

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展。

一、农村:家庭联产承包责任制

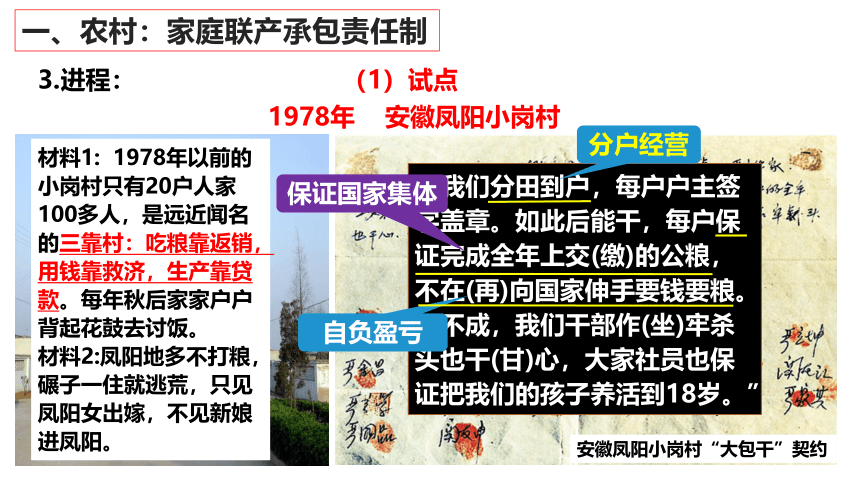

3.进程:

(1)试点

1978年 安徽凤阳小岗村

安徽凤阳小岗村“大包干”契约

“我们分田到户,每户户主签字盖章。如此后能干,每户保证完成全年上交(缴)的公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的孩子养活到18岁。”

分户经营

保证国家集体

自负盈亏

材料1: 1978年以前的小岗村只有20户人家100多人,是远近闻名的三靠村:吃粮靠返销,用钱靠救济,生产靠贷款。每年秋后家家户户背起花鼓去讨饭。

材料2:凤阳地多不打粮,碾子一住就逃荒,只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。

一、农村:家庭联产承包责任制

3.进程:

(1)试点

1978年 安徽凤阳小岗村

1979年秋天,小岗生产队获得大丰收,粮食总产6 万多公斤,相当于1955年到1970年15年的粮食产量总和。小岗农副产品收入47000元,人均收入由22元升为400元。

凤阳县农业生产三年三大步

1980年产粮 5.02亿公斤

1981年产粮 6.70亿公斤

1982年产粮 7.15亿公斤

农民有了生产自主权,生产积极性大提高。

说凤阳,道凤阳,

改革鼓点先敲响,

三年跨了三大步,

如今飞出金凤凰。

小岗村精神:敢为天下先

一、农村:家庭联产承包责任制

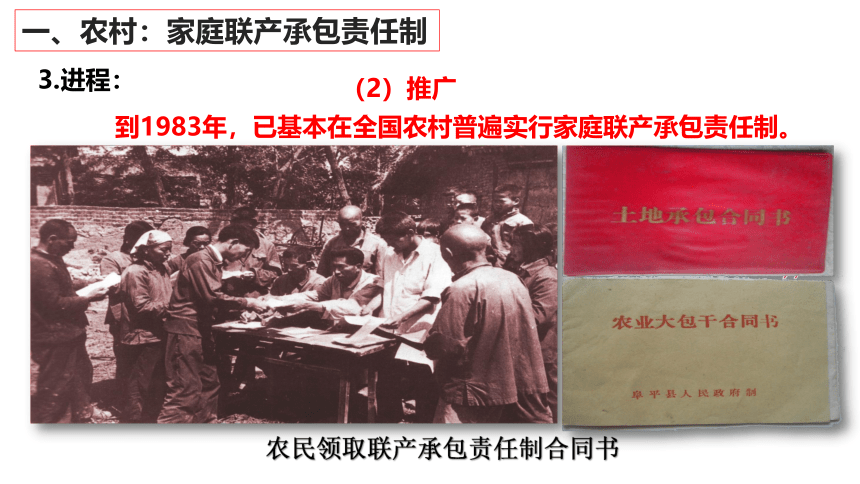

3.进程:

(2)推广

农民领取联产承包责任制合同书

到1983年,已基本在全国农村普遍实行家庭联产承包责任制。

一、农村:家庭联产承包责任制

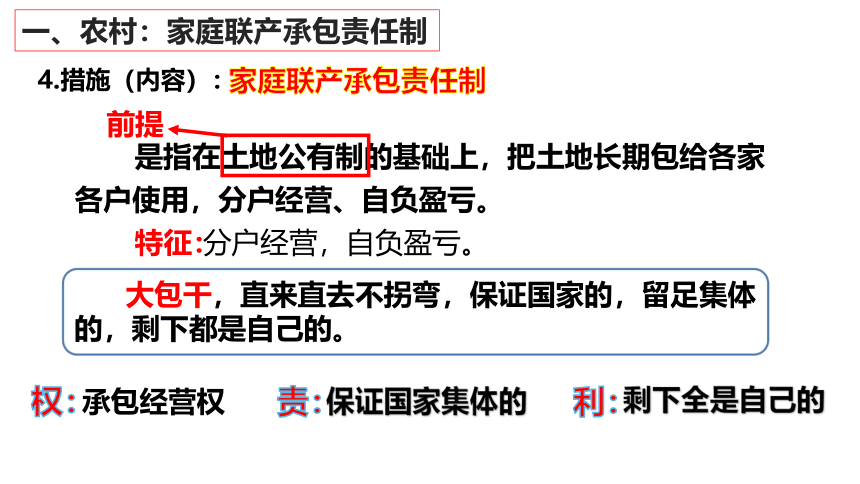

4.措施(内容):

家庭联产承包责任制

是指在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,分户经营、自负盈亏。

前提

特征:

分户经营,自负盈亏。

大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。

权:

剩下全是自己的

保证国家集体的

承包经营权

责:

利:

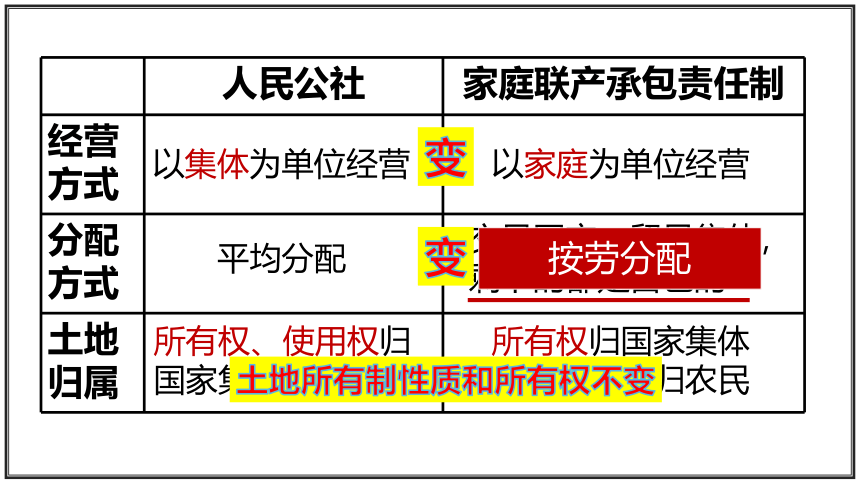

人民公社 家庭联产承包责任制

经营方式

分配方式

土地归属

以家庭为单位经营

以集体为单位经营

交足国家,留足集体,剩下的都是自己的

平均分配

所有权归国家集体

承包使用权归农民

所有权、使用权归国家集体

按劳分配

变

土地所有制性质和所有权不变

变

一、农村:家庭联产承包责任制

4.意义:

激发了农民的劳动热情,

带来了农村生产力的大解放,

提高了农业生产和农民收入。

1984年10月1日载着“联产承包好”的彩车驶过天安门广场

实行家庭联产承包责任制后,农民温饱问题得到了解决,但无法使农民致富,农村的劳动力大量节省出来,那么该如何解决农民致富和农村剩余的劳动力的问题呢?

农村乡镇企业迅速发展

随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来。

绿色蔬菜基地

花卉生产基地

水果生产基地

茶叶生产基地

乡镇企业的竹编手工业生产。

广东乡镇企业

离土不离乡,进厂不进城(兴办乡镇企事业)—— 党在农村探索出的致富新路

中国第一村——华西村

华西村隶属于江苏省江阴市华士镇。在农村取消人民公社之后,华西大队改为华西村,成为乡镇企业佼佼者。全村产业结构发生了根本性变化,发展合资、合作联营、股份、私营等多元化、混合型经济,加快了经济发展速度。2010年到2012年中,全村实现销售超300亿元,每户村民的存款最低600万元~2000万元。美国客人来华西访问时说:“像这样的社会主义,我们也要。

华西村旗下华西集团1996年被农业部评定为全国大型一档乡镇企业、全国乡镇企业先进企业等荣誉称号,并誉为"天下第一村"。

为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。

新中国成立以来,农村生产关系的四次调整

事件 时间 原因 内容 影响 变化

土地改革 1950— 1952 封建土地制度阻碍农村经济和中国社会的发展;广大农民迫切需要土地。 废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制 彻底摧毁了封建土地制度,消灭了地主阶级;农民成为土地的主人。这使人民政权更加巩固,大大解放了农村生产力,为国家的工业化建设准备了条件 所有权:地主→农民

农业合作 化运动 1953— 1956 分散的个体经营影响农业生产的发展;农民有互助合作的要求。 引导农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的道路。 调动了农民的积极性,进一步提高农村生产力 所有权:农民→集体

所有制:私→公

经营:个体→集体

人民公 社化运动 1958— 1978 党的领导人急于求成,忽视客观规律。 提高生产资料公有化程度。强调“一大二公” 挫伤了农民的生产积极性,使农业生产遭到严重破坏 强调规模、公有化程度

家庭联产承包责任制 1978年 至今 人民公社体制的弊端(农民缺乏生产自主权,生产积极性不高) 在土地公有制的基础上,集体所有的土地包给农民使用。(分田包干到户,自负盈亏) 激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入有很大提高 经营:集体→个体

分配:平均→按劳

启示:(1)经济政策的制定必须实事求是,一切从实际出发。(依据国情);

(2)经济政策必须与时俱进,适时调整;

(3)经济政策的制定必须遵循客观经济规律;

(4)生产关系必须适应生产力水平。

土地流转是指土地使用权流转,土地使用权流转的含义,是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权,鼓励农民将承包地向专业大户、合作社等流转,发展农业规模经营。

二、城市经济体制改革(国有企业改革)

1.原因:

材料研读:

一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统的过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。这就造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面,严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

计划经济体制

国有企业

国家:

企业:

工人:

政企职责不分

管的过多过死

没有经营自主权

缺乏活力

吃“大锅饭”

劳动积极性低

计划经济体制不适应生产力发展要求

材料:在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温的措施,当时的降温措施主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

材料:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

——30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

二、城市经济体制改革(国有企业改革)

2.开始:

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央经济体制改革的决定》,要求加快城市经济体制改革的步伐。

3.措施(主要内容):

所有制形式 经营管理方式 分配方式

经济体制改革前

经济体制改革后

单一的公有制

以公有制为主体,多种所有制共同发展。

政企不分

高度集中

扩大企业经营自主权,实行经营责任制。

平均分配(职工吃“大锅饭”)

以按劳分配为主体,多种分配方式并存。

中心环节:增强企业活力

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

二、城市经济体制改革(国有企业改革)

4.意义:

国有企业

国家:

企业:

工人:

给企业松绑,政企分开

扩大自主权经营责任制

按劳分配

多劳多得

大大调动企业、职工的积极性,增强了企业活力,出现城乡经济大发展的崭新局面。

三、深化改革:社会主义市场经济体制

1.背景:

包产到户姓“社”姓“资”?

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”?

——乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”?

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”?

——计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

经济体制改革

何去何从?

姓“社”

还是姓“资”

三、深化改革:社会主义市场经济体制

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。

——1992年邓小平南方谈话

1.背景:

三、深化改革:社会主义市场经济体制

2.过程:

1992年

1993年

21世纪初

中共十四大提出建立社会主义市场经济体制

中共十四届三中全会

通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

社会主义市场经济体制初步建立

社会主义

市场经济体制

社会主义制度

市场经济

政府宏观调控

(有形的手)

市场调节

(无形的手)

特点:使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

三、深化改革:社会主义市场经济体制

3.意义:

有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

中国经济体制

改革的内涵

内容:改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节

前提:坚持社会主义制度

目的:解放、发展社会生产力

实质:社会主义制度的自我完善和发展

课堂小结

经济体制改革

农村

城市

实行家庭联产承包责任制

发展乡镇企业

所有制形式

经营管理方式

分配方式

增强

企业

活力

目标:建立社会主义市场经济体制

国有企业改革

1978年

1984年

推动

1992年中共十四大提出

改革特点:

先农村、后城市;

先试点,后推广;

循序渐进、不断完善;

改革启示:

要符合社会生产力发展要求;

要实事求是,不断完善;

要关注广大人民利益;

……

1.(2021·甘肃天水·9)我国粮食总产量从1978年的6595亿斤,增至2013年的60194万吨。中国农业实现了以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口的奇迹。这一成就主要得益于( )

A.土地改革 B.第一个五年计划

C.国家对农业的社会主义改造 D.家庭联产承包责任制

2.(2021·山东泰安·9)对联“包干到户生产忙,喜看稻菽千层浪”的横批应为( )

A.翻身解放 B.对外开放 C.公私合营 D.联产承包

3.(2019·山东东营)20 世纪 80 年代,中国农村有副对联:“三十年前分田地,耕者有其田;三十年后又分地, 耕者有其责”。对两次“分地”的理解不正确的是( )

A. 都实行农民土地所有制 B. 都提高了农民的积极性

C. 都解放了农村生产力 D.农民都有生产自主权

4.1992年10月,江泽民在十四大上指出:“要从根本上改变束缚我国生产力发展的经济体制,建立充满生机和活力的社会主义新经济体制。”材料中的“新经济体制”指的是

A.计划经济体制 B.社会主义市场经济体制

C.人民公社体制 D.家庭联产承包责任制

新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折是——?

会议作出的历史性决策是——?

中共十一届三中全会

改革开放

第三单元 中国特色社会主义道路

第8课 经济体制改革

课程内容:

了解农村改革,了解社会主义市场经济体制的建立与完善,认识改革对于中国发展的重大意义。

材料一:1958年开始的人民公社化运动,一直实行高度集中、统一经营、统一分配的经营管理体制。它过于集中,搞平均主义,严重挫伤了农民的生产积极性,使农村经济长期停滞徘徊,到1978年底,全国还有上亿农民未解决温饱问题。

材料三: 1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.6元,其中2亿农民平均收入低于50元,有5.7亿人每天能挣不到0.15元。

——农业部人民公社管理局

材料二:“头遍哨子不买帐,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃;到了田头忘带锄,再去回家逛一逛。 ”——人民公社时期的农村顺口溜

一、农村:家庭联产承包责任制

根据上述材料并结合所学知识,概括农村经济体制改革的原因和目的。

1.原因:

2.目的:

人民公社体制严重挫伤农民生产积极性,影响农村经济的发展。

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展。

一、农村:家庭联产承包责任制

3.进程:

(1)试点

1978年 安徽凤阳小岗村

安徽凤阳小岗村“大包干”契约

“我们分田到户,每户户主签字盖章。如此后能干,每户保证完成全年上交(缴)的公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的孩子养活到18岁。”

分户经营

保证国家集体

自负盈亏

材料1: 1978年以前的小岗村只有20户人家100多人,是远近闻名的三靠村:吃粮靠返销,用钱靠救济,生产靠贷款。每年秋后家家户户背起花鼓去讨饭。

材料2:凤阳地多不打粮,碾子一住就逃荒,只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。

一、农村:家庭联产承包责任制

3.进程:

(1)试点

1978年 安徽凤阳小岗村

1979年秋天,小岗生产队获得大丰收,粮食总产6 万多公斤,相当于1955年到1970年15年的粮食产量总和。小岗农副产品收入47000元,人均收入由22元升为400元。

凤阳县农业生产三年三大步

1980年产粮 5.02亿公斤

1981年产粮 6.70亿公斤

1982年产粮 7.15亿公斤

农民有了生产自主权,生产积极性大提高。

说凤阳,道凤阳,

改革鼓点先敲响,

三年跨了三大步,

如今飞出金凤凰。

小岗村精神:敢为天下先

一、农村:家庭联产承包责任制

3.进程:

(2)推广

农民领取联产承包责任制合同书

到1983年,已基本在全国农村普遍实行家庭联产承包责任制。

一、农村:家庭联产承包责任制

4.措施(内容):

家庭联产承包责任制

是指在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,分户经营、自负盈亏。

前提

特征:

分户经营,自负盈亏。

大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。

权:

剩下全是自己的

保证国家集体的

承包经营权

责:

利:

人民公社 家庭联产承包责任制

经营方式

分配方式

土地归属

以家庭为单位经营

以集体为单位经营

交足国家,留足集体,剩下的都是自己的

平均分配

所有权归国家集体

承包使用权归农民

所有权、使用权归国家集体

按劳分配

变

土地所有制性质和所有权不变

变

一、农村:家庭联产承包责任制

4.意义:

激发了农民的劳动热情,

带来了农村生产力的大解放,

提高了农业生产和农民收入。

1984年10月1日载着“联产承包好”的彩车驶过天安门广场

实行家庭联产承包责任制后,农民温饱问题得到了解决,但无法使农民致富,农村的劳动力大量节省出来,那么该如何解决农民致富和农村剩余的劳动力的问题呢?

农村乡镇企业迅速发展

随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来。

绿色蔬菜基地

花卉生产基地

水果生产基地

茶叶生产基地

乡镇企业的竹编手工业生产。

广东乡镇企业

离土不离乡,进厂不进城(兴办乡镇企事业)—— 党在农村探索出的致富新路

中国第一村——华西村

华西村隶属于江苏省江阴市华士镇。在农村取消人民公社之后,华西大队改为华西村,成为乡镇企业佼佼者。全村产业结构发生了根本性变化,发展合资、合作联营、股份、私营等多元化、混合型经济,加快了经济发展速度。2010年到2012年中,全村实现销售超300亿元,每户村民的存款最低600万元~2000万元。美国客人来华西访问时说:“像这样的社会主义,我们也要。

华西村旗下华西集团1996年被农业部评定为全国大型一档乡镇企业、全国乡镇企业先进企业等荣誉称号,并誉为"天下第一村"。

为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。

新中国成立以来,农村生产关系的四次调整

事件 时间 原因 内容 影响 变化

土地改革 1950— 1952 封建土地制度阻碍农村经济和中国社会的发展;广大农民迫切需要土地。 废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制 彻底摧毁了封建土地制度,消灭了地主阶级;农民成为土地的主人。这使人民政权更加巩固,大大解放了农村生产力,为国家的工业化建设准备了条件 所有权:地主→农民

农业合作 化运动 1953— 1956 分散的个体经营影响农业生产的发展;农民有互助合作的要求。 引导农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的道路。 调动了农民的积极性,进一步提高农村生产力 所有权:农民→集体

所有制:私→公

经营:个体→集体

人民公 社化运动 1958— 1978 党的领导人急于求成,忽视客观规律。 提高生产资料公有化程度。强调“一大二公” 挫伤了农民的生产积极性,使农业生产遭到严重破坏 强调规模、公有化程度

家庭联产承包责任制 1978年 至今 人民公社体制的弊端(农民缺乏生产自主权,生产积极性不高) 在土地公有制的基础上,集体所有的土地包给农民使用。(分田包干到户,自负盈亏) 激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入有很大提高 经营:集体→个体

分配:平均→按劳

启示:(1)经济政策的制定必须实事求是,一切从实际出发。(依据国情);

(2)经济政策必须与时俱进,适时调整;

(3)经济政策的制定必须遵循客观经济规律;

(4)生产关系必须适应生产力水平。

土地流转是指土地使用权流转,土地使用权流转的含义,是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权,鼓励农民将承包地向专业大户、合作社等流转,发展农业规模经营。

二、城市经济体制改革(国有企业改革)

1.原因:

材料研读:

一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种同社会生产力发展要求不适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统的过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。这就造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面,严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

计划经济体制

国有企业

国家:

企业:

工人:

政企职责不分

管的过多过死

没有经营自主权

缺乏活力

吃“大锅饭”

劳动积极性低

计划经济体制不适应生产力发展要求

材料:在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温的措施,当时的降温措施主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

材料:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

——30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

二、城市经济体制改革(国有企业改革)

2.开始:

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央经济体制改革的决定》,要求加快城市经济体制改革的步伐。

3.措施(主要内容):

所有制形式 经营管理方式 分配方式

经济体制改革前

经济体制改革后

单一的公有制

以公有制为主体,多种所有制共同发展。

政企不分

高度集中

扩大企业经营自主权,实行经营责任制。

平均分配(职工吃“大锅饭”)

以按劳分配为主体,多种分配方式并存。

中心环节:增强企业活力

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

二、城市经济体制改革(国有企业改革)

4.意义:

国有企业

国家:

企业:

工人:

给企业松绑,政企分开

扩大自主权经营责任制

按劳分配

多劳多得

大大调动企业、职工的积极性,增强了企业活力,出现城乡经济大发展的崭新局面。

三、深化改革:社会主义市场经济体制

1.背景:

包产到户姓“社”姓“资”?

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”?

——乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”?

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”?

——计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

经济体制改革

何去何从?

姓“社”

还是姓“资”

三、深化改革:社会主义市场经济体制

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。

——1992年邓小平南方谈话

1.背景:

三、深化改革:社会主义市场经济体制

2.过程:

1992年

1993年

21世纪初

中共十四大提出建立社会主义市场经济体制

中共十四届三中全会

通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

社会主义市场经济体制初步建立

社会主义

市场经济体制

社会主义制度

市场经济

政府宏观调控

(有形的手)

市场调节

(无形的手)

特点:使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

三、深化改革:社会主义市场经济体制

3.意义:

有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

中国经济体制

改革的内涵

内容:改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节

前提:坚持社会主义制度

目的:解放、发展社会生产力

实质:社会主义制度的自我完善和发展

课堂小结

经济体制改革

农村

城市

实行家庭联产承包责任制

发展乡镇企业

所有制形式

经营管理方式

分配方式

增强

企业

活力

目标:建立社会主义市场经济体制

国有企业改革

1978年

1984年

推动

1992年中共十四大提出

改革特点:

先农村、后城市;

先试点,后推广;

循序渐进、不断完善;

改革启示:

要符合社会生产力发展要求;

要实事求是,不断完善;

要关注广大人民利益;

……

1.(2021·甘肃天水·9)我国粮食总产量从1978年的6595亿斤,增至2013年的60194万吨。中国农业实现了以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口的奇迹。这一成就主要得益于( )

A.土地改革 B.第一个五年计划

C.国家对农业的社会主义改造 D.家庭联产承包责任制

2.(2021·山东泰安·9)对联“包干到户生产忙,喜看稻菽千层浪”的横批应为( )

A.翻身解放 B.对外开放 C.公私合营 D.联产承包

3.(2019·山东东营)20 世纪 80 年代,中国农村有副对联:“三十年前分田地,耕者有其田;三十年后又分地, 耕者有其责”。对两次“分地”的理解不正确的是( )

A. 都实行农民土地所有制 B. 都提高了农民的积极性

C. 都解放了农村生产力 D.农民都有生产自主权

4.1992年10月,江泽民在十四大上指出:“要从根本上改变束缚我国生产力发展的经济体制,建立充满生机和活力的社会主义新经济体制。”材料中的“新经济体制”指的是

A.计划经济体制 B.社会主义市场经济体制

C.人民公社体制 D.家庭联产承包责任制

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化