统编版(部编版)选择性必修下册第二单元7.1《一个消逝了的山村》课件(19张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版(部编版)选择性必修下册第二单元7.1《一个消逝了的山村》课件(19张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-23 18:38:24 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

冯至

授课:陈梦宇

知人论世

冯至(1905—1993),现代著名诗人、学者。原名冯承植,河北涿县人。

1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学其间受到德语诗人里尔克的影响。五年后获得哲学博士学位,返回战时偏安的昆明任教于西南联大外语系。

1941年,他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。作为诗人的冯至,与卞之琳一起被认为是中国新诗史上的现代派大家。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”,朱自清曾以其“诗里耐人沉思的理,和情景交融成一片的理”,对他的《十四行集》做出了很好的总结。

写作背景

这篇文章是作者20世纪40年代初在昆明近郊森林下所孤独的小茅屋里创作的。林场茅屋的生活使冯至零距离地接近了自然和山水,学会的是从亘古的大自然中领悟生命和历史的奥秘。当时,身处自然怀抱中的冯至得以短暂地远离战争的阴影以及都市的喧哗,孤独 地面对自然,开始思考生命与自然的更深层的维系,写下了《一棵老树》《一个消逝了的山村》等散文精品。

冯至《昆明往事》中这样谈及这一“林中小屋”时 期:“我在40年代初期写的诗集《十四行集》、散文集《山水》 里个别的篇章,以及历史故事《伍子胥》都或多或少与林

场茅屋的生活有关。换句话说,若是没有那段生活, 这三部作品也许会是另一个样子,甚至有一部分写不出来。”

余秋雨先生曾在他的散文集《千年一叹》中说:大自然的景物有百分之一能写进历史,千分之一能成为景观,万分之一能激发诗情。这就是我们赖以生存的大自然的神奇瑰丽之处。她繁富缤纷,延往续来,既孕育了万物生灵,又滋润了人类灵魂。古往今来,无数文人墨客面对那即使是只有万分之一才能激发诗情的景物,寄怀感慨,与自然同悲喜、共哀乐。

这一节课,就让我们一起走近作家冯至,聆听他与自然的心灵碰撞。

壹

通读课文,整体把握文章结构。

壹

贰

叁

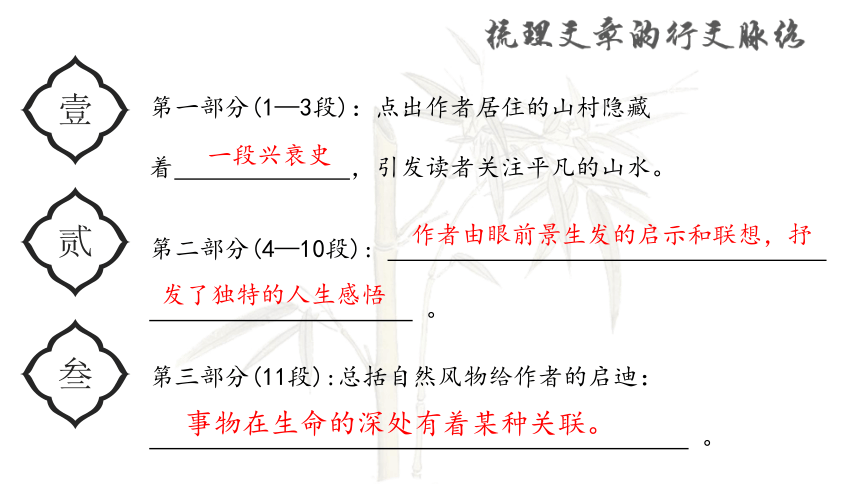

第三部分(11段):总括自然风物给作者的启迪:

。

第一部分(1—3段):点出作者居住的山村隐藏着 ,引发读者关注平凡的山水。

第二部分(4—10段):

。

事物在生命的深处有着某种关联。

一段兴衰史

作者由眼前景生发的启示和联想,抒

发了独特的人生感悟

贰

分析内容,探究作者写作意图。

作者猜想山村隐藏兴哀史的依据是什么?

“但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。过了许久,我才知道,这里实际上有过村落。使我们想到有些地方曾经和人发生过关系,都隐藏着一小段兴衰的历史吧。”

作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

眼前小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、鹿子。

作者抒发了什么样的人生感怀?

村

山

人类历史短暂,而大自然永恒

人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外,不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。

人类历史的兴衰,多因人事

在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,回、

汉互相仇杀,有多少村庄城镇在这时衰落了。

在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关连。

自然是美好的,值得我们珍惜

作者在写泉水、鼠麴草、菌子等事物时,充分表现出自然多姿多彩的美好,值得我们珍惜。

自然滋养人类,人类应该懂得敬畏、感恩自然

泉水滋养了当时的山村和现在的我们;菌子“也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想”。

自然滋养人类,人类声息相通,人与自然、人与人应该和平共处

两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。这些风物,好像至今还在述说它的运命。

①实质意义上的山村已然消逝,但在作者勾勒了一个充满生命活力和原始野性的山村意境,人和动物生活在自然之中彼此相通相息和谐共处。曾经的那些自然景象并没有随着历史和人事的变迁而消逝,依然在无声地诉说着山村曾经的存在及辉煌,可以说山村仍然没有消逝。

②作者对这个消逝了的山村富有情感色彩的想象和描述,将山村的质朴和原始融合大自然的至性常情,使之鲜活地重现在、历史的舞台上,蕴含着丰富的内涵,给人深刻的震撼。

文章标题为“一个消逝了的山村”,那么,村庄真的消逝了吗 结合文意谈谈你的理解。

Q:

文章选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,加上作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,抒发作者对滋养自己的美好家园的热爱之情,表达作者珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平以及共创和平家园的美好愿望。

叁

品读课文,体会作者语言表达。

PPT模板 http://www./moban/

季羡林称誉冯至的散文“含蓄、飘逸、简明、生动,而且诗意盎然”。

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”

这两句话在句式上有何特点?达到了怎样的表达效果?

先散后整,句式长短不一,自由活泼生动语气平和舒缓。

①第一句是长句又是散句,长句使得句子表意严密细致,内容丰富,把“我”爱花朵,这些花朵是由叶子演变成的,花朵上面有白色的茸毛以及花朵掺杂在乱草中间多重信息巧妙糅合,自然流畅。散句则使表达灵活而有变化。

②第二句是短句及整句,运用了拟人修辞,通过对比的方式把鼠麴草的纯洁坚强有力地凸显出来。句式短小精练,对称整齐,简洁明快,朗朗上口,富有节奏感。

我爱它那从叶子演变成的,有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。

①联想想象。运用想象塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人物和环境的自然和谐,诗意盎然。

②动静结合。通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麴草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中羊群的描绘,使画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

文章第六段用细腻的笔触勾勒出一幅最能体现宁静之美的村女放羊图,试分析作者是如何描绘的。

①运用了比喻和排比修辞,形象地描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓的颜色和旺盛的生命力。

②着重运用了丰富的色彩形容词“红” “青” “褐”“白”“赭”“靛蓝”等,把着色明丽的色彩因素置于描写的焦点上,通过色彩的搭配加强了画面的视觉效果,营造了一种色彩的“热闹”。而且还赋予彩菌生命的力量:人们的采菌活动是一种热闹,但热闹之中各人有各人的世界。

第七段中,作者运用了哪些手法来描绘热闹生气的雨后采菌图?请简要分析。

小结

冯至散文的语言特点:明净、含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。

好散文归结为三个因素:情、知、文。情即感情、真情,知即知识、学养,文就是独特的个性文字和与别人不一样的表达方式。

冯至的散文就体现了这一美学特点,行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如;诚挚坦白,抒情性强。作者曾说过:“人不能为了无谓的喧嚣,而忘却生命的根蒂,要在寂寞中,在对草木鸟兽的观察中体验人生的意义。”

我们学习完本文,要理解文章寄予的作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

下课

见

再

冯至

授课:陈梦宇

知人论世

冯至(1905—1993),现代著名诗人、学者。原名冯承植,河北涿县人。

1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学其间受到德语诗人里尔克的影响。五年后获得哲学博士学位,返回战时偏安的昆明任教于西南联大外语系。

1941年,他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。作为诗人的冯至,与卞之琳一起被认为是中国新诗史上的现代派大家。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”,朱自清曾以其“诗里耐人沉思的理,和情景交融成一片的理”,对他的《十四行集》做出了很好的总结。

写作背景

这篇文章是作者20世纪40年代初在昆明近郊森林下所孤独的小茅屋里创作的。林场茅屋的生活使冯至零距离地接近了自然和山水,学会的是从亘古的大自然中领悟生命和历史的奥秘。当时,身处自然怀抱中的冯至得以短暂地远离战争的阴影以及都市的喧哗,孤独 地面对自然,开始思考生命与自然的更深层的维系,写下了《一棵老树》《一个消逝了的山村》等散文精品。

冯至《昆明往事》中这样谈及这一“林中小屋”时 期:“我在40年代初期写的诗集《十四行集》、散文集《山水》 里个别的篇章,以及历史故事《伍子胥》都或多或少与林

场茅屋的生活有关。换句话说,若是没有那段生活, 这三部作品也许会是另一个样子,甚至有一部分写不出来。”

余秋雨先生曾在他的散文集《千年一叹》中说:大自然的景物有百分之一能写进历史,千分之一能成为景观,万分之一能激发诗情。这就是我们赖以生存的大自然的神奇瑰丽之处。她繁富缤纷,延往续来,既孕育了万物生灵,又滋润了人类灵魂。古往今来,无数文人墨客面对那即使是只有万分之一才能激发诗情的景物,寄怀感慨,与自然同悲喜、共哀乐。

这一节课,就让我们一起走近作家冯至,聆听他与自然的心灵碰撞。

壹

通读课文,整体把握文章结构。

壹

贰

叁

第三部分(11段):总括自然风物给作者的启迪:

。

第一部分(1—3段):点出作者居住的山村隐藏着 ,引发读者关注平凡的山水。

第二部分(4—10段):

。

事物在生命的深处有着某种关联。

一段兴衰史

作者由眼前景生发的启示和联想,抒

发了独特的人生感悟

贰

分析内容,探究作者写作意图。

作者猜想山村隐藏兴哀史的依据是什么?

“但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。过了许久,我才知道,这里实际上有过村落。使我们想到有些地方曾经和人发生过关系,都隐藏着一小段兴衰的历史吧。”

作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

眼前小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、鹿子。

作者抒发了什么样的人生感怀?

村

山

人类历史短暂,而大自然永恒

人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外,不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。

人类历史的兴衰,多因人事

在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,回、

汉互相仇杀,有多少村庄城镇在这时衰落了。

在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关连。

自然是美好的,值得我们珍惜

作者在写泉水、鼠麴草、菌子等事物时,充分表现出自然多姿多彩的美好,值得我们珍惜。

自然滋养人类,人类应该懂得敬畏、感恩自然

泉水滋养了当时的山村和现在的我们;菌子“也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想”。

自然滋养人类,人类声息相通,人与自然、人与人应该和平共处

两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。这些风物,好像至今还在述说它的运命。

①实质意义上的山村已然消逝,但在作者勾勒了一个充满生命活力和原始野性的山村意境,人和动物生活在自然之中彼此相通相息和谐共处。曾经的那些自然景象并没有随着历史和人事的变迁而消逝,依然在无声地诉说着山村曾经的存在及辉煌,可以说山村仍然没有消逝。

②作者对这个消逝了的山村富有情感色彩的想象和描述,将山村的质朴和原始融合大自然的至性常情,使之鲜活地重现在、历史的舞台上,蕴含着丰富的内涵,给人深刻的震撼。

文章标题为“一个消逝了的山村”,那么,村庄真的消逝了吗 结合文意谈谈你的理解。

Q:

文章选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,加上作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟,抒发作者对滋养自己的美好家园的热爱之情,表达作者珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平以及共创和平家园的美好愿望。

叁

品读课文,体会作者语言表达。

PPT模板 http://www./moban/

季羡林称誉冯至的散文“含蓄、飘逸、简明、生动,而且诗意盎然”。

李广田曾对冯至的散文做出过很高的评价:“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

司马长风在《中国新文学史》这样评价冯至:“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家。”

这两句话在句式上有何特点?达到了怎样的表达效果?

先散后整,句式长短不一,自由活泼生动语气平和舒缓。

①第一句是长句又是散句,长句使得句子表意严密细致,内容丰富,把“我”爱花朵,这些花朵是由叶子演变成的,花朵上面有白色的茸毛以及花朵掺杂在乱草中间多重信息巧妙糅合,自然流畅。散句则使表达灵活而有变化。

②第二句是短句及整句,运用了拟人修辞,通过对比的方式把鼠麴草的纯洁坚强有力地凸显出来。句式短小精练,对称整齐,简洁明快,朗朗上口,富有节奏感。

我爱它那从叶子演变成的,有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。

①联想想象。运用想象塑造了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的国画,生动形象地渲染了人物和环境的自然和谐,诗意盎然。

②动静结合。通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麴草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中羊群的描绘,使画面动静结合,呈现出鲜明生动的视觉效果,可视感很强。

文章第六段用细腻的笔触勾勒出一幅最能体现宁静之美的村女放羊图,试分析作者是如何描绘的。

①运用了比喻和排比修辞,形象地描绘了太阳出来后,草间的菌子色彩斑斓的颜色和旺盛的生命力。

②着重运用了丰富的色彩形容词“红” “青” “褐”“白”“赭”“靛蓝”等,把着色明丽的色彩因素置于描写的焦点上,通过色彩的搭配加强了画面的视觉效果,营造了一种色彩的“热闹”。而且还赋予彩菌生命的力量:人们的采菌活动是一种热闹,但热闹之中各人有各人的世界。

第七段中,作者运用了哪些手法来描绘热闹生气的雨后采菌图?请简要分析。

小结

冯至散文的语言特点:明净、含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。

好散文归结为三个因素:情、知、文。情即感情、真情,知即知识、学养,文就是独特的个性文字和与别人不一样的表达方式。

冯至的散文就体现了这一美学特点,行文如行云流水,自然有致,笔随意转,舒卷自如;诚挚坦白,抒情性强。作者曾说过:“人不能为了无谓的喧嚣,而忘却生命的根蒂,要在寂寞中,在对草木鸟兽的观察中体验人生的意义。”

我们学习完本文,要理解文章寄予的作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

下课

见

再