2021-2022学年部编版七年级历史下册 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代测试(附答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版七年级历史下册 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代测试(附答案) |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-24 14:50:21 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年部编版七年级历史下册单元测试卷

第一单元测试卷

(时间:80分钟 满分:100分)

班级:________ 学号:________ 姓名:________ 成绩:________

一、选择题(本大题30小题,每小题2分,共60分。每小题列出的四个选项中只有一个是正确的)

1.宋朝李纲曾高度评价隋文帝“混南北为一区”的历史功绩。他认为隋文帝“有雄才大略,过人之聪明。其所建立,又有卓然出于后世者”。李纲的评价反映了隋文帝最大的功绩是 ( )

A.加强中央集权 B.实现国家统一

C.开通大运河 D.促进社会经济发展

2.据《隋书·食货志》记载:朝廷在京师及卫州、洛州、陕州、华州等地建仓置粮,广招运丁,并在各县建义仓;文帝又令各州寻便利之地,凿水通渠,官民船舶可快速通达。由此可见 ( )

A.隋朝粮食储运体系较完善

B.隋朝素有重节俭的传统

C.统治者对农民的残酷剥削

D.江南地区产粮超过北方

3.某校准备编写《中华文明闻名天下》的校本教材,书稿摘录如下。横线处应填入的标题是 ( )

A.八达岭上似卧龙 B.唐蕃会盟树丰碑

C.隋大运河通南北 D.雄伟壮丽紫禁城

4.隋朝修建的京杭大运河,成为连接富庶经济地区与国都的纽带;唐代继承并发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心,仰东南财赋以存立”的唐王朝生命线。材料反映了隋唐时期 ( )

A.人工运河修建技术领先世界

B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移产生重大影响

D.交通建设促进国家统一稳定

5.孟郊在《登科后》中写道:“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”与该诗句描绘相关的是 ( )

A.“贞观之治” B.科举制度

C.安史之乱 D.康乾盛世

6.“发迹的阶梯是对任何人都开放的,无论其家庭、出身和宗教信仰如何。事实上,在不同社会集团之间存在着相当大的流动性:权势之家或名门望族可能会因子孙不肖而败落,而出身低微者则会通过这种制度发达。”材料表明科举制

( )

A.提高了政府的行政效率

B.有利于社会各阶层流动

C.根据血缘关系选拔人才

D.会使名门望族败坏名声

7.“大业初,炀帝潜(秘密)有取辽东之意,遣弘嗣往东莱海口监造船。诸州役丁苦其捶楚(鞭打),官人督役,昼夜立于水中,略不敢息,自腰以下,无不生蛆,死者十三四。”材料反映出 ( )

A.隋朝官僚贪污腐败 B.隋炀帝的残暴统治

C.隋朝自然灾害频发 D.隋末农民起义爆发

8.“617年,隋朝贵族李渊在太原起兵,进占长安;618年,隋炀帝在江都被杀后,李渊自立为帝,建立唐朝。”材料描述的是 ( )

A.隋朝建立的影响 B.唐朝建立的过程

C.隋朝灭亡的教训 D.唐朝建立的背景

9.贞观年间群臣进谏,太宗纳谏涉事范围虽广,但很大部分都是如何止徭役、慎刑罚、劝农桑、息征战,如何做到“取信于民”和“安抚恤人”。这表明“贞观之治”的核心思想是 ( )

A.以法治国 B.用人唯才

C.兼收并蓄 D.以民为本

10.贞观三年,唐太宗强调,中书、门下官员“若惟署诏敕,行文书而已,人谁不堪……自今诏敕疑有不稳便,必须执言,无得妄有畏惧,知而寝默”。这说明唐设三省的目的是 ( )

A.提高行政效率 B.分散宰相权力

C.减少决策失误 D.加强中央集权

11.黄仁宇认为,迄至武则天御驾归西之日,她的帝国没有面临到任何真实的危机。也有学者认为,武则天的统治起到承前启后的枢纽作用,史称“武周之治”。这些评价主要是基于她 ( )

A.在位期间政治经济发展 B.稳定朝政打击守旧势力

C.开创殿试选拔优秀人才 D.是历史上唯一的女皇帝

12.史学家评价“开元盛世”时说:“开元时期所用之相‘姚崇尚通,宋璟尚法,张嘉贞尚吏,张说尚文,李元纮、杜暹尚俭,韩休、张九龄尚直,各其所长也’。”材料表明“开元盛世”出现的原因是 ( )

A.整顿吏治 B.知人善任

C.注重文教 D.改革税制

13.据史料记载,唐太宗晚年拒绝纳谏,武则天耗费巨大财力建造佛教器物,唐玄宗在位后期怠慢朝政、宠信奸臣。下列我们从中获得的历史认识,正确的是

( )

A.三位帝王成就了“贞观之治”

B.他们“政启开元,治宏贞观”

C.封建帝王有明显的历史局限

D.武则天时朝政迅速走向腐败

14.下面三幅图片反映了不同时期犁的形制的变化,影响其变化的主要因素是 ( )

A.冶铁技术的进步 B.国家统一的推动

C.土地类型的不同 D.精耕细作的需要

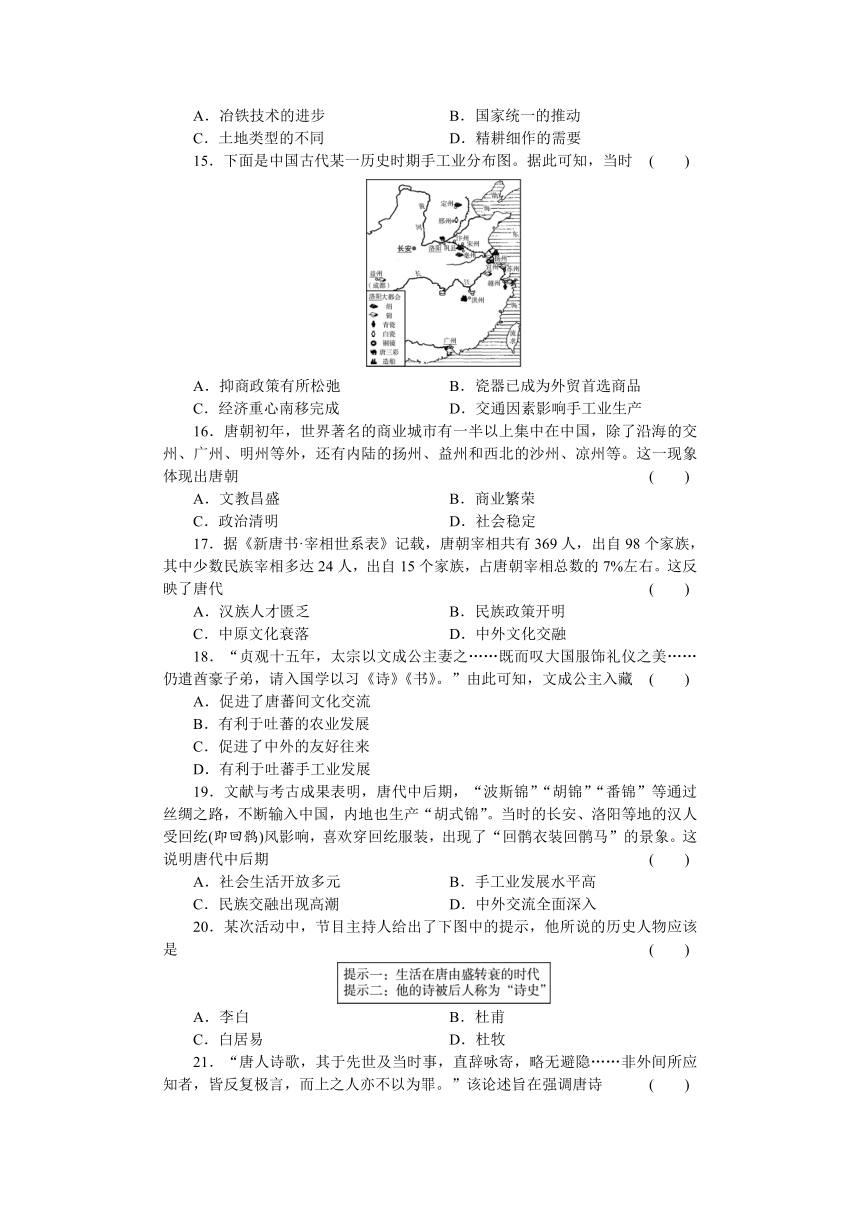

15.下面是中国古代某一历史时期手工业分布图。据此可知,当时 ( )

A.抑商政策有所松弛 B.瓷器已成为外贸首选商品

C.经济重心南移完成 D.交通因素影响手工业生产

16.唐朝初年,世界著名的商业城市有一半以上集中在中国,除了沿海的交州、广州、明州等外,还有内陆的扬州、益州和西北的沙州、凉州等。这一现象体现出唐朝 ( )

A.文教昌盛 B.商业繁荣

C.政治清明 D.社会稳定

17.据《新唐书·宰相世系表》记载,唐朝宰相共有369人,出自98个家族,其中少数民族宰相多达24人,出自15个家族,占唐朝宰相总数的7%左右。这反映了唐代 ( )

A.汉族人才匮乏 B.民族政策开明

C.中原文化衰落 D.中外文化交融

18.“贞观十五年,太宗以文成公主妻之……既而叹大国服饰礼仪之美……仍遣酋豪子弟,请入国学以习《诗》《书》。”由此可知,文成公主入藏 ( )

A.促进了唐蕃间文化交流

B.有利于吐蕃的农业发展

C.促进了中外的友好往来

D.有利于吐蕃手工业发展

19.文献与考古成果表明,唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”等通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产“胡式锦”。当时的长安、洛阳等地的汉人受回纥(即回鹘)风影响,喜欢穿回纥服装,出现了“回鹘衣装回鹘马”的景象。这说明唐代中后期 ( )

A.社会生活开放多元 B.手工业发展水平高

C.民族交融出现高潮 D.中外交流全面深入

20.某次活动中,节目主持人给出了下图中的提示,他所说的历史人物应该是 ( )

A.李白 B.杜甫

C.白居易 D.杜牧

21.“唐人诗歌,其于先世及当时事,直辞咏寄,略无避隐……非外间所应知者,皆反复极言,而上之人亦不以为罪。”该论述旨在强调唐诗 ( )

A.作者地位低下 B.创作氛围宽松

C.反映市民文化 D.批判封建礼教

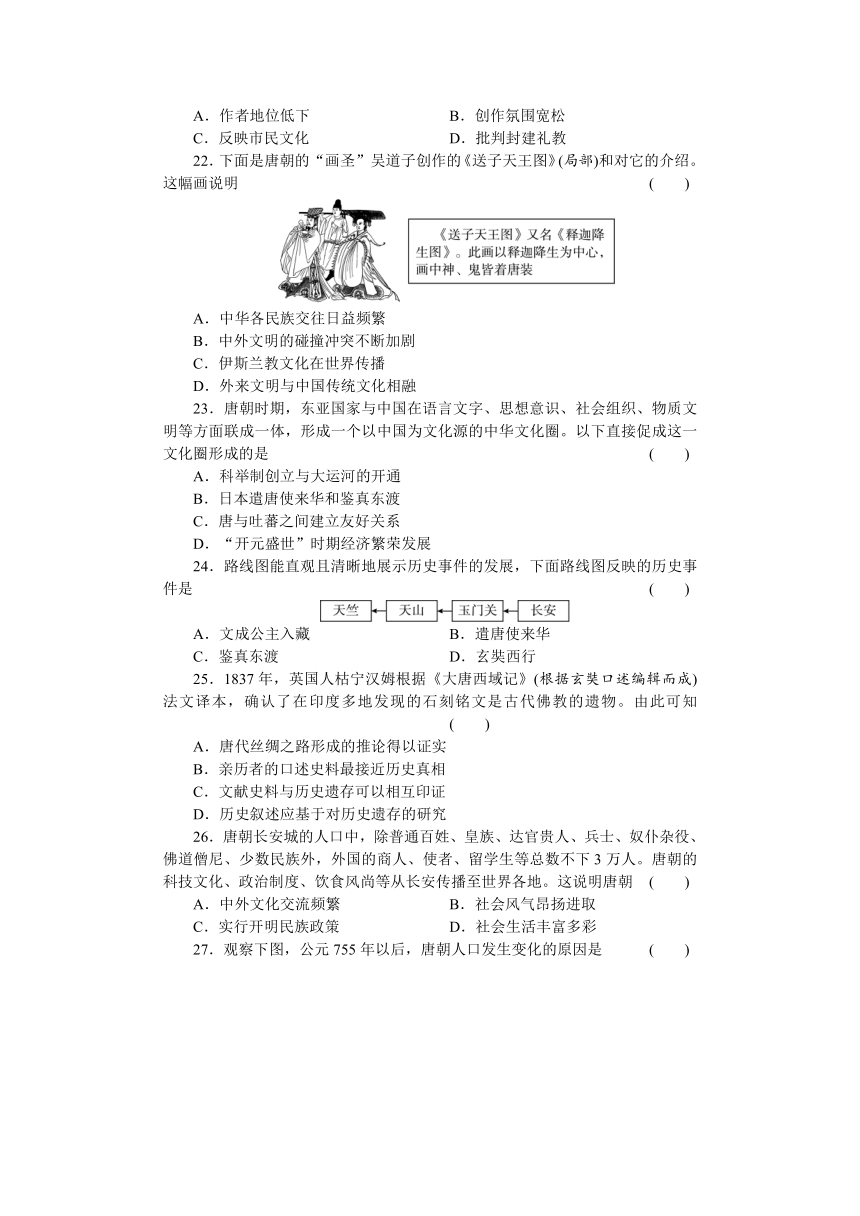

22.下面是唐朝的“画圣”吴道子创作的《送子天王图》(局部)和对它的介绍。这幅画说明 ( )

A.中华各民族交往日益频繁

B.中外文明的碰撞冲突不断加剧

C.伊斯兰教文化在世界传播

D.外来文明与中国传统文化相融

23.唐朝时期,东亚国家与中国在语言文字、思想意识、社会组织、物质文明等方面联成一体,形成一个以中国为文化源的中华文化圈。以下直接促成这一文化圈形成的是 ( )

A.科举制创立与大运河的开通

B.日本遣唐使来华和鉴真东渡

C.唐与吐蕃之间建立友好关系

D.“开元盛世”时期经济繁荣发展

24.路线图能直观且清晰地展示历史事件的发展,下面路线图反映的历史事件是 ( )

A.文成公主入藏 B.遣唐使来华

C.鉴真东渡 D.玄奘西行

25.1837年,英国人枯宁汉姆根据《大唐西域记》(根据玄奘口述编辑而成)法文译本,确认了在印度多地发现的石刻铭文是古代佛教的遗物。由此可知 ( )

A.唐代丝绸之路形成的推论得以证实

B.亲历者的口述史料最接近历史真相

C.文献史料与历史遗存可以相互印证

D.历史叙述应基于对历史遗存的研究

26.唐朝长安城的人口中,除普通百姓、皇族、达官贵人、兵士、奴仆杂役、佛道僧尼、少数民族外,外国的商人、使者、留学生等总数不下3万人。唐朝的科技文化、政治制度、饮食风尚等从长安传播至世界各地。这说明唐朝 ( )

A.中外文化交流频繁 B.社会风气昂扬进取

C.实行开明民族政策 D.社会生活丰富多彩

27.观察下图,公元755年以后,唐朝人口发生变化的原因是 ( )

A.安史之乱 B.宦官专权

C.黄巢起义 D.陈桥兵变

28.某历史学习小组将“贞观之治”“开元盛世”“安史之乱”“黄巢起义”等史实整合成一个学习单元。该单元的学习主题应是唐朝的 ( )

A.建立与统一 B.巩固与发展

C.繁荣与开放 D.兴盛与衰亡

29.下面是某学生在复习时整理出的一张表格,需要在比较完各项后进一步归纳出最后一栏的“教训”。你认为最佳的“教训”应当是 ( )

时间 西汉初期 唐朝中叶 唐朝末年

事件 七国之乱 安史之乱 朱温篡唐

原因 分封诸侯 外重内轻 节度使权势加大

影响 社会秩序混乱 唐朝由盛转衰 唐朝灭亡,五代十国开始

教训

A.国家是否统一往往取决于皇帝的素质

B.必须削弱地方势力,强化中央集权

C.地方割据总是出现在王朝末年

D.中央与地方是一种对立关系

30.“五代的开国皇帝都是凭武力夺位,在位的时间也都不长,最短的只有十个月。这五个朝代的统治时间平均约为十年,最短的不到四年。”材料说明五代时期 ( )

A.各政权并立存在 B.统一是大势所趋

C.各政权更迭频繁 D.后梁存在时间最长

二、综合题(本大题3小题,31题14分,32题13分,33题13分,共40分)

31.(14分)民以食为天,粮食安全关系到国家安全。阅读下列材料,回答问题。

材料一 在洛阳出土的隋唐时期含嘉仓的铭砖

材料二 唐太宗道:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,使民衣食有余,则自不为盗。”

——摘编自钱穆《中国经济史》

材料三 在唐前期130多年中,朝廷经常发布诏令劝课农桑,组织兴修水利工程达160多项,劳动人民还发明了连筒、筒车和水轮等新式灌溉工具。贞观末年,全国户数约300万,到开元末年,全国户数已超过841万。唐朝经济繁荣,国力强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)根据材料一,提取含嘉仓铭砖文字中的信息。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出贞观时期为实现“民衣食有余”在经济上采取的措施。(4分)

(3)根据材料三,概括唐朝前期农业发展的原因。(4分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,谈谈农业发展与国家强盛之间的关系。(2分)

32.(13分)科举制对中国历史发展产生了重要影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身,于是造成“上品无寒门、下品无世族”的现象,这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才。隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生。

——摘编自刘海峰《中国科举文化》

材料二 科举取士制度,严格奉行“三公”原则,即“公开考试”“公平竞争”和“公正录取”,是选官任能的最佳形式和途径,保证了封建国家的政治需要。正因为如此,18世纪前后的西方有识之士极力推崇中国的科举考试和文官政治,并在此后相继仿效中国的办法,推行了文官考试制度。

——摘编自张佳杰、丁凌华《论科举制对西方文官制度的影响》

材料三 从理论上说,官职之门向一切有才之士敞开,但实际上却有利于那些有足够财力进行多年的学习和准备的阶层。这并不意味着,统治中国的是世袭贵族阶层,相反,它是一个由学者组成的统治集团即文人学士集团。一方面,这一制度为中国提供了一种赢得欧洲人敬佩的有效稳定的行政管理。另一方面,也正是这一制度,扼杀了创造力,培育了顺从性。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析隋朝实行科举制的历史背景。(4分)

(2)根据材料二,概括科举取士制度的特点。并指出科举制对西方的影响。(4分)

(3)根据材料三回答,在外国学者的眼里,这一制度对中国古代政治有何积极作用?对文化发展有何消极影响?(4分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,指出中国历代统治者沿用该制度的根本目的。(1分)

33.(13分)唐朝是中国历史上向周边国家进行文化与技术大输出的一个时期,兼容并包的社会风气,也给唐朝提供了一个吸收周边国家优秀文明成果的机会。阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝对外主要交通路线图

材料二 唐代海内统一,国力鼎盛,文化昌茂,是亚洲经济文化交流的中心。日本多次派外交使团和留学生来长安。外国来使中,有一部分由盐城海口登陆,转道内河、陆道而抵长安。

材料三 玄奘为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1300多卷,精练而准确。由他口述而成的一本书籍,成为研究中外文化交流的重要典籍。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(1)写出材料一地图中地点A的名称。根据材料一,归纳唐朝对外交往的特点。(3分)

(2)材料二中日本向中国派遣外交使团的目的是什么?分析这一行为对日本的影响。(3分)

(3)材料三中玄奘“西行”的目的是什么?结合所学知识,指出由他口述完成的典籍的名称。(2分)

(4)综合上述材料,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(5分。要求:观点明确,史论结合,条理清晰)

参考答案:

第一单元测试卷

1.B 2.A 3.C 4.D 5.B 6.B 7.B 8.B 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.D 15.D 16.B 17.B 18.A 19.A 20.B 21.B 22.D 23.B 24.D 25.C 26.A 27.A 28.D 29.B 30.C

31.(1)铭砖对粮仓的储藏数量、时间、相关责任人等都有介绍;“苏州”反映了含嘉仓粮食来自江南地区;“仓史”“监事”“监仓御史”等反映了粮仓管理官员的设置情况。(4分,任答两点即可)

(2)去奢省费,轻徭薄赋,减轻人民劳役负担;鼓励发展农业生产。(4分)

(3)统治者重视农业生产,重视兴修水利;农业生产工具的发明和使用;劳动人民的辛勤劳作。(4分,任答两点即可)

(4)农业发展为国家强盛奠定基础;国家强盛是农业发展的前提;农业发展与国家强盛相互促进、相辅相成。(2分)

32.(1)隋朝结束了分裂的局面,实现国家统一;九品中正制下,人才选拔权被世家大族掌握,以门第为标准选拔人才。(4分)

(2)公开考试、公平竞争、公正录取。(2分)被西方国家所效仿,促进了西方文官考试制度的产生。(2分)

(3)由学者组成的统治集团有利于形成有效稳定的行政管理。(2分)扼杀了创造力,培育了顺从性。(2分)

(4)巩固专制统治。(1分)

33.(1)长安。(1分)交往国家众多;交往范围广;水路、陆路并进。(2分,任答两点即可)

(2)学习中国的先进文化。(1分)把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。(2分)

(3)寻求准确的佛经文本。(1分)《大唐西域记》。(1分)

(4)观点:唐朝的对外交往具有双向交流、兼收并蓄的特点。(或唐朝的对外交往具有双向性)(1分)

论述:唐朝在对外交往过程中,一方面积极传播唐朝文化,另一方面也不断地从外来文化中汲取养分。日本效仿唐朝制度进行改革,推动社会发展。唐朝高僧玄奘西行天竺求取佛经,为中国佛教的发展作出重大贡献。积极频繁的对外交往,不仅对周边国家和地区产生了重大影响,也促进了唐朝自身的繁荣。所以说,唐朝的对外交往具有双向性。(4分)

第一单元测试卷

(时间:80分钟 满分:100分)

班级:________ 学号:________ 姓名:________ 成绩:________

一、选择题(本大题30小题,每小题2分,共60分。每小题列出的四个选项中只有一个是正确的)

1.宋朝李纲曾高度评价隋文帝“混南北为一区”的历史功绩。他认为隋文帝“有雄才大略,过人之聪明。其所建立,又有卓然出于后世者”。李纲的评价反映了隋文帝最大的功绩是 ( )

A.加强中央集权 B.实现国家统一

C.开通大运河 D.促进社会经济发展

2.据《隋书·食货志》记载:朝廷在京师及卫州、洛州、陕州、华州等地建仓置粮,广招运丁,并在各县建义仓;文帝又令各州寻便利之地,凿水通渠,官民船舶可快速通达。由此可见 ( )

A.隋朝粮食储运体系较完善

B.隋朝素有重节俭的传统

C.统治者对农民的残酷剥削

D.江南地区产粮超过北方

3.某校准备编写《中华文明闻名天下》的校本教材,书稿摘录如下。横线处应填入的标题是 ( )

A.八达岭上似卧龙 B.唐蕃会盟树丰碑

C.隋大运河通南北 D.雄伟壮丽紫禁城

4.隋朝修建的京杭大运河,成为连接富庶经济地区与国都的纽带;唐代继承并发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心,仰东南财赋以存立”的唐王朝生命线。材料反映了隋唐时期 ( )

A.人工运河修建技术领先世界

B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移产生重大影响

D.交通建设促进国家统一稳定

5.孟郊在《登科后》中写道:“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”与该诗句描绘相关的是 ( )

A.“贞观之治” B.科举制度

C.安史之乱 D.康乾盛世

6.“发迹的阶梯是对任何人都开放的,无论其家庭、出身和宗教信仰如何。事实上,在不同社会集团之间存在着相当大的流动性:权势之家或名门望族可能会因子孙不肖而败落,而出身低微者则会通过这种制度发达。”材料表明科举制

( )

A.提高了政府的行政效率

B.有利于社会各阶层流动

C.根据血缘关系选拔人才

D.会使名门望族败坏名声

7.“大业初,炀帝潜(秘密)有取辽东之意,遣弘嗣往东莱海口监造船。诸州役丁苦其捶楚(鞭打),官人督役,昼夜立于水中,略不敢息,自腰以下,无不生蛆,死者十三四。”材料反映出 ( )

A.隋朝官僚贪污腐败 B.隋炀帝的残暴统治

C.隋朝自然灾害频发 D.隋末农民起义爆发

8.“617年,隋朝贵族李渊在太原起兵,进占长安;618年,隋炀帝在江都被杀后,李渊自立为帝,建立唐朝。”材料描述的是 ( )

A.隋朝建立的影响 B.唐朝建立的过程

C.隋朝灭亡的教训 D.唐朝建立的背景

9.贞观年间群臣进谏,太宗纳谏涉事范围虽广,但很大部分都是如何止徭役、慎刑罚、劝农桑、息征战,如何做到“取信于民”和“安抚恤人”。这表明“贞观之治”的核心思想是 ( )

A.以法治国 B.用人唯才

C.兼收并蓄 D.以民为本

10.贞观三年,唐太宗强调,中书、门下官员“若惟署诏敕,行文书而已,人谁不堪……自今诏敕疑有不稳便,必须执言,无得妄有畏惧,知而寝默”。这说明唐设三省的目的是 ( )

A.提高行政效率 B.分散宰相权力

C.减少决策失误 D.加强中央集权

11.黄仁宇认为,迄至武则天御驾归西之日,她的帝国没有面临到任何真实的危机。也有学者认为,武则天的统治起到承前启后的枢纽作用,史称“武周之治”。这些评价主要是基于她 ( )

A.在位期间政治经济发展 B.稳定朝政打击守旧势力

C.开创殿试选拔优秀人才 D.是历史上唯一的女皇帝

12.史学家评价“开元盛世”时说:“开元时期所用之相‘姚崇尚通,宋璟尚法,张嘉贞尚吏,张说尚文,李元纮、杜暹尚俭,韩休、张九龄尚直,各其所长也’。”材料表明“开元盛世”出现的原因是 ( )

A.整顿吏治 B.知人善任

C.注重文教 D.改革税制

13.据史料记载,唐太宗晚年拒绝纳谏,武则天耗费巨大财力建造佛教器物,唐玄宗在位后期怠慢朝政、宠信奸臣。下列我们从中获得的历史认识,正确的是

( )

A.三位帝王成就了“贞观之治”

B.他们“政启开元,治宏贞观”

C.封建帝王有明显的历史局限

D.武则天时朝政迅速走向腐败

14.下面三幅图片反映了不同时期犁的形制的变化,影响其变化的主要因素是 ( )

A.冶铁技术的进步 B.国家统一的推动

C.土地类型的不同 D.精耕细作的需要

15.下面是中国古代某一历史时期手工业分布图。据此可知,当时 ( )

A.抑商政策有所松弛 B.瓷器已成为外贸首选商品

C.经济重心南移完成 D.交通因素影响手工业生产

16.唐朝初年,世界著名的商业城市有一半以上集中在中国,除了沿海的交州、广州、明州等外,还有内陆的扬州、益州和西北的沙州、凉州等。这一现象体现出唐朝 ( )

A.文教昌盛 B.商业繁荣

C.政治清明 D.社会稳定

17.据《新唐书·宰相世系表》记载,唐朝宰相共有369人,出自98个家族,其中少数民族宰相多达24人,出自15个家族,占唐朝宰相总数的7%左右。这反映了唐代 ( )

A.汉族人才匮乏 B.民族政策开明

C.中原文化衰落 D.中外文化交融

18.“贞观十五年,太宗以文成公主妻之……既而叹大国服饰礼仪之美……仍遣酋豪子弟,请入国学以习《诗》《书》。”由此可知,文成公主入藏 ( )

A.促进了唐蕃间文化交流

B.有利于吐蕃的农业发展

C.促进了中外的友好往来

D.有利于吐蕃手工业发展

19.文献与考古成果表明,唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”等通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产“胡式锦”。当时的长安、洛阳等地的汉人受回纥(即回鹘)风影响,喜欢穿回纥服装,出现了“回鹘衣装回鹘马”的景象。这说明唐代中后期 ( )

A.社会生活开放多元 B.手工业发展水平高

C.民族交融出现高潮 D.中外交流全面深入

20.某次活动中,节目主持人给出了下图中的提示,他所说的历史人物应该是 ( )

A.李白 B.杜甫

C.白居易 D.杜牧

21.“唐人诗歌,其于先世及当时事,直辞咏寄,略无避隐……非外间所应知者,皆反复极言,而上之人亦不以为罪。”该论述旨在强调唐诗 ( )

A.作者地位低下 B.创作氛围宽松

C.反映市民文化 D.批判封建礼教

22.下面是唐朝的“画圣”吴道子创作的《送子天王图》(局部)和对它的介绍。这幅画说明 ( )

A.中华各民族交往日益频繁

B.中外文明的碰撞冲突不断加剧

C.伊斯兰教文化在世界传播

D.外来文明与中国传统文化相融

23.唐朝时期,东亚国家与中国在语言文字、思想意识、社会组织、物质文明等方面联成一体,形成一个以中国为文化源的中华文化圈。以下直接促成这一文化圈形成的是 ( )

A.科举制创立与大运河的开通

B.日本遣唐使来华和鉴真东渡

C.唐与吐蕃之间建立友好关系

D.“开元盛世”时期经济繁荣发展

24.路线图能直观且清晰地展示历史事件的发展,下面路线图反映的历史事件是 ( )

A.文成公主入藏 B.遣唐使来华

C.鉴真东渡 D.玄奘西行

25.1837年,英国人枯宁汉姆根据《大唐西域记》(根据玄奘口述编辑而成)法文译本,确认了在印度多地发现的石刻铭文是古代佛教的遗物。由此可知 ( )

A.唐代丝绸之路形成的推论得以证实

B.亲历者的口述史料最接近历史真相

C.文献史料与历史遗存可以相互印证

D.历史叙述应基于对历史遗存的研究

26.唐朝长安城的人口中,除普通百姓、皇族、达官贵人、兵士、奴仆杂役、佛道僧尼、少数民族外,外国的商人、使者、留学生等总数不下3万人。唐朝的科技文化、政治制度、饮食风尚等从长安传播至世界各地。这说明唐朝 ( )

A.中外文化交流频繁 B.社会风气昂扬进取

C.实行开明民族政策 D.社会生活丰富多彩

27.观察下图,公元755年以后,唐朝人口发生变化的原因是 ( )

A.安史之乱 B.宦官专权

C.黄巢起义 D.陈桥兵变

28.某历史学习小组将“贞观之治”“开元盛世”“安史之乱”“黄巢起义”等史实整合成一个学习单元。该单元的学习主题应是唐朝的 ( )

A.建立与统一 B.巩固与发展

C.繁荣与开放 D.兴盛与衰亡

29.下面是某学生在复习时整理出的一张表格,需要在比较完各项后进一步归纳出最后一栏的“教训”。你认为最佳的“教训”应当是 ( )

时间 西汉初期 唐朝中叶 唐朝末年

事件 七国之乱 安史之乱 朱温篡唐

原因 分封诸侯 外重内轻 节度使权势加大

影响 社会秩序混乱 唐朝由盛转衰 唐朝灭亡,五代十国开始

教训

A.国家是否统一往往取决于皇帝的素质

B.必须削弱地方势力,强化中央集权

C.地方割据总是出现在王朝末年

D.中央与地方是一种对立关系

30.“五代的开国皇帝都是凭武力夺位,在位的时间也都不长,最短的只有十个月。这五个朝代的统治时间平均约为十年,最短的不到四年。”材料说明五代时期 ( )

A.各政权并立存在 B.统一是大势所趋

C.各政权更迭频繁 D.后梁存在时间最长

二、综合题(本大题3小题,31题14分,32题13分,33题13分,共40分)

31.(14分)民以食为天,粮食安全关系到国家安全。阅读下列材料,回答问题。

材料一 在洛阳出土的隋唐时期含嘉仓的铭砖

材料二 唐太宗道:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,使民衣食有余,则自不为盗。”

——摘编自钱穆《中国经济史》

材料三 在唐前期130多年中,朝廷经常发布诏令劝课农桑,组织兴修水利工程达160多项,劳动人民还发明了连筒、筒车和水轮等新式灌溉工具。贞观末年,全国户数约300万,到开元末年,全国户数已超过841万。唐朝经济繁荣,国力强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

(1)根据材料一,提取含嘉仓铭砖文字中的信息。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出贞观时期为实现“民衣食有余”在经济上采取的措施。(4分)

(3)根据材料三,概括唐朝前期农业发展的原因。(4分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,谈谈农业发展与国家强盛之间的关系。(2分)

32.(13分)科举制对中国历史发展产生了重要影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身,于是造成“上品无寒门、下品无世族”的现象,这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才。隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生。

——摘编自刘海峰《中国科举文化》

材料二 科举取士制度,严格奉行“三公”原则,即“公开考试”“公平竞争”和“公正录取”,是选官任能的最佳形式和途径,保证了封建国家的政治需要。正因为如此,18世纪前后的西方有识之士极力推崇中国的科举考试和文官政治,并在此后相继仿效中国的办法,推行了文官考试制度。

——摘编自张佳杰、丁凌华《论科举制对西方文官制度的影响》

材料三 从理论上说,官职之门向一切有才之士敞开,但实际上却有利于那些有足够财力进行多年的学习和准备的阶层。这并不意味着,统治中国的是世袭贵族阶层,相反,它是一个由学者组成的统治集团即文人学士集团。一方面,这一制度为中国提供了一种赢得欧洲人敬佩的有效稳定的行政管理。另一方面,也正是这一制度,扼杀了创造力,培育了顺从性。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析隋朝实行科举制的历史背景。(4分)

(2)根据材料二,概括科举取士制度的特点。并指出科举制对西方的影响。(4分)

(3)根据材料三回答,在外国学者的眼里,这一制度对中国古代政治有何积极作用?对文化发展有何消极影响?(4分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,指出中国历代统治者沿用该制度的根本目的。(1分)

33.(13分)唐朝是中国历史上向周边国家进行文化与技术大输出的一个时期,兼容并包的社会风气,也给唐朝提供了一个吸收周边国家优秀文明成果的机会。阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝对外主要交通路线图

材料二 唐代海内统一,国力鼎盛,文化昌茂,是亚洲经济文化交流的中心。日本多次派外交使团和留学生来长安。外国来使中,有一部分由盐城海口登陆,转道内河、陆道而抵长安。

材料三 玄奘为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1300多卷,精练而准确。由他口述而成的一本书籍,成为研究中外文化交流的重要典籍。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(1)写出材料一地图中地点A的名称。根据材料一,归纳唐朝对外交往的特点。(3分)

(2)材料二中日本向中国派遣外交使团的目的是什么?分析这一行为对日本的影响。(3分)

(3)材料三中玄奘“西行”的目的是什么?结合所学知识,指出由他口述完成的典籍的名称。(2分)

(4)综合上述材料,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(5分。要求:观点明确,史论结合,条理清晰)

参考答案:

第一单元测试卷

1.B 2.A 3.C 4.D 5.B 6.B 7.B 8.B 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.D 15.D 16.B 17.B 18.A 19.A 20.B 21.B 22.D 23.B 24.D 25.C 26.A 27.A 28.D 29.B 30.C

31.(1)铭砖对粮仓的储藏数量、时间、相关责任人等都有介绍;“苏州”反映了含嘉仓粮食来自江南地区;“仓史”“监事”“监仓御史”等反映了粮仓管理官员的设置情况。(4分,任答两点即可)

(2)去奢省费,轻徭薄赋,减轻人民劳役负担;鼓励发展农业生产。(4分)

(3)统治者重视农业生产,重视兴修水利;农业生产工具的发明和使用;劳动人民的辛勤劳作。(4分,任答两点即可)

(4)农业发展为国家强盛奠定基础;国家强盛是农业发展的前提;农业发展与国家强盛相互促进、相辅相成。(2分)

32.(1)隋朝结束了分裂的局面,实现国家统一;九品中正制下,人才选拔权被世家大族掌握,以门第为标准选拔人才。(4分)

(2)公开考试、公平竞争、公正录取。(2分)被西方国家所效仿,促进了西方文官考试制度的产生。(2分)

(3)由学者组成的统治集团有利于形成有效稳定的行政管理。(2分)扼杀了创造力,培育了顺从性。(2分)

(4)巩固专制统治。(1分)

33.(1)长安。(1分)交往国家众多;交往范围广;水路、陆路并进。(2分,任答两点即可)

(2)学习中国的先进文化。(1分)把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。(2分)

(3)寻求准确的佛经文本。(1分)《大唐西域记》。(1分)

(4)观点:唐朝的对外交往具有双向交流、兼收并蓄的特点。(或唐朝的对外交往具有双向性)(1分)

论述:唐朝在对外交往过程中,一方面积极传播唐朝文化,另一方面也不断地从外来文化中汲取养分。日本效仿唐朝制度进行改革,推动社会发展。唐朝高僧玄奘西行天竺求取佛经,为中国佛教的发展作出重大贡献。积极频繁的对外交往,不仅对周边国家和地区产生了重大影响,也促进了唐朝自身的繁荣。所以说,唐朝的对外交往具有双向性。(4分)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源