第20篇 记承天寺夜游 试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第20篇 记承天寺夜游 试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 357.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-24 11:59:31 | ||

图片预览

文档简介

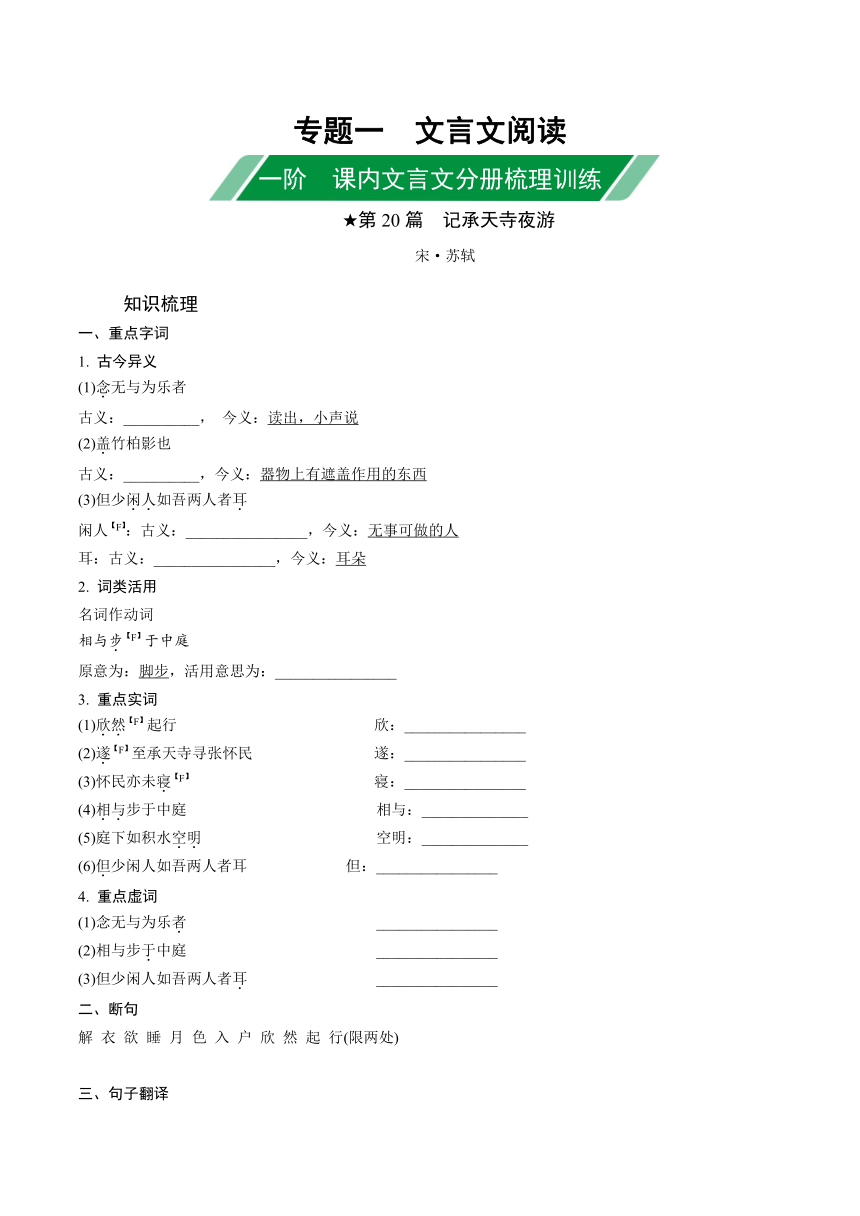

专题一 文言文阅读

一阶 课内文言文分册梳理训练

★第20篇 记承天寺夜游

宋·苏轼

一、重点字词

1. 古今异义

(1)念无与为乐者

古义:__________, 今义:读出,小声说

(2)盖竹柏影也

古义:__________,今义:器物上有遮盖作用的东西

(3)但少闲人如吾两人者耳

闲人【F】:古义:________________,今义:无事可做的人

耳:古义:________________,今义:耳朵

2. 词类活用

名词作动词

相与步【F】于中庭

原意为:脚步,活用意思为:________________

3. 重点实词

(1)欣然【F】起行 欣:________________

(2)遂【F】至承天寺寻张怀民 遂:________________

(3)怀民亦未寝【F】 寝:________________

(4)相与步于中庭 相与:______________

(5)庭下如积水空明 空明:______________

(6)但少闲人如吾两人者耳 但:________________

4. 重点虚词

(1)念无与为乐者 ________________

(2)相与步于中庭 ________________

(3)但少闲人如吾两人者耳 ________________

二、断句

解 衣 欲 睡 月 色 入 户 欣 然 起 行(限两处)

三、句子翻译

1. 念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

2. 怀民亦未寝,相与步于中庭。

3. 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4. 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

四、文意理解

1. 结合文意,请简要分析作者夜游之“乐”表现在哪些方面。

2. 苏轼《记承天寺夜游》以“闲人”结尾,请简要谈谈你对“闲人”的理解。

3. “庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”写出了月色怎样的特点?

4. 请写出文中描写景物的句子,并作简要分析。

这篇文章中的“遂”“亦”“但”饱含情感,很值得品味,请结合文章内容对其进行赏析。

参考答案及解析

★第20篇 记承天寺夜游

知识梳理

一、1.(1)考虑,想到 (2)大概是 (3)这里指不热衷名利、能从容流连光景的人;语气词,相当于“罢了”

2. 散步

3. (1)高兴的样子 (2)于是,就 (3)睡觉 (4)共同,一起 (5)形容水的澄澈 (6)只是

4. (1)……的人 (2)介词,在 (3)语气词,相当于“罢了”

二、解衣欲睡/月色入户/欣然起行

三、1.想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

2. 张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

3. 庭院中的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

4. 哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

四、1.作者虽遭贬谪,内心悲凉,但面对如此月色,醉在其中,乐从心生。(景色之乐)更有友人相伴,漫步的悠闲,孤寂之情顿消,喜从心来。(友情之乐)如此“闲人”,尚能乐以忘忧,以豁达乐观的心胸来欣赏月下美景,更能突出其情趣的高雅。(情趣之乐)

2. “闲人”指清闲的人,意味复杂,一指赏月的欣喜,二指贬谪的悲凉,三指闲适之情,四指乐观豁达的人生态度。

3. 写出了月光的空灵清澈。

4. 景物描写的句子:①月色入户。“入户”二字把月光拟人化,月光似乎懂得作者寂寞之心,“入户”慰藉作者,写得自然而生动。②庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。运用比喻修辞,把皎洁的月光比作清澈的积水,把竹子和柏树的影子比作水草,以动衬静,正面描写与侧面描写相结合,形象逼真地写出月光的皎洁明亮,营造出一个空明澄澈、清幽宁静的美妙境界。

素养提升设问

“遂”字点出了二人趣味相投。“亦”字看似简单叙述张怀民没有睡觉的事实,其实饱含惊喜之情,将二人的知音关系表现得淋漓尽致。“但”在两个“何”的发问后,由眼前景物转向观景之人,自然地引出“闲人”,显示了苏轼在逆境中的旷达及对自己精神世界的自得和坚守。

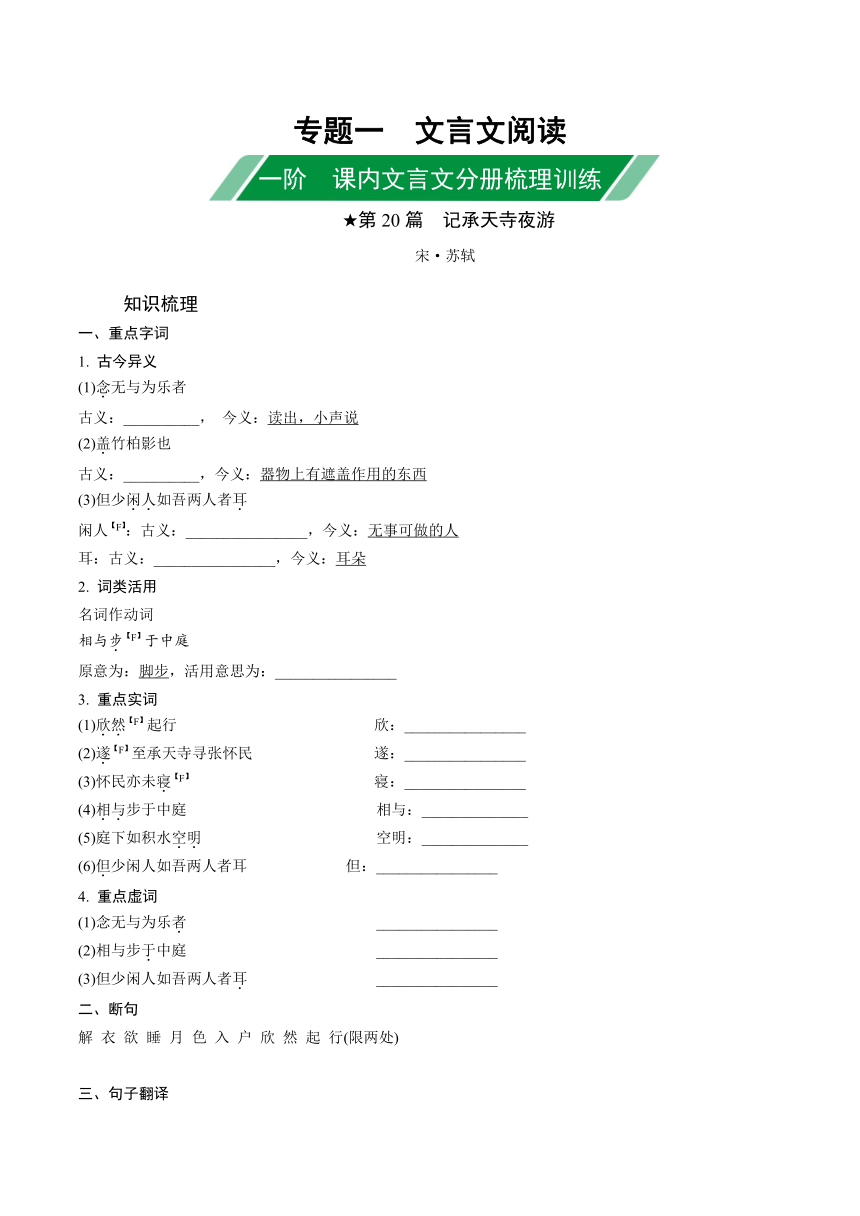

一阶 课内文言文分册梳理训练

★第20篇 记承天寺夜游

宋·苏轼

一、重点字词

1. 古今异义

(1)念无与为乐者

古义:__________, 今义:读出,小声说

(2)盖竹柏影也

古义:__________,今义:器物上有遮盖作用的东西

(3)但少闲人如吾两人者耳

闲人【F】:古义:________________,今义:无事可做的人

耳:古义:________________,今义:耳朵

2. 词类活用

名词作动词

相与步【F】于中庭

原意为:脚步,活用意思为:________________

3. 重点实词

(1)欣然【F】起行 欣:________________

(2)遂【F】至承天寺寻张怀民 遂:________________

(3)怀民亦未寝【F】 寝:________________

(4)相与步于中庭 相与:______________

(5)庭下如积水空明 空明:______________

(6)但少闲人如吾两人者耳 但:________________

4. 重点虚词

(1)念无与为乐者 ________________

(2)相与步于中庭 ________________

(3)但少闲人如吾两人者耳 ________________

二、断句

解 衣 欲 睡 月 色 入 户 欣 然 起 行(限两处)

三、句子翻译

1. 念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

2. 怀民亦未寝,相与步于中庭。

3. 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4. 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

四、文意理解

1. 结合文意,请简要分析作者夜游之“乐”表现在哪些方面。

2. 苏轼《记承天寺夜游》以“闲人”结尾,请简要谈谈你对“闲人”的理解。

3. “庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”写出了月色怎样的特点?

4. 请写出文中描写景物的句子,并作简要分析。

这篇文章中的“遂”“亦”“但”饱含情感,很值得品味,请结合文章内容对其进行赏析。

参考答案及解析

★第20篇 记承天寺夜游

知识梳理

一、1.(1)考虑,想到 (2)大概是 (3)这里指不热衷名利、能从容流连光景的人;语气词,相当于“罢了”

2. 散步

3. (1)高兴的样子 (2)于是,就 (3)睡觉 (4)共同,一起 (5)形容水的澄澈 (6)只是

4. (1)……的人 (2)介词,在 (3)语气词,相当于“罢了”

二、解衣欲睡/月色入户/欣然起行

三、1.想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

2. 张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

3. 庭院中的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

4. 哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

四、1.作者虽遭贬谪,内心悲凉,但面对如此月色,醉在其中,乐从心生。(景色之乐)更有友人相伴,漫步的悠闲,孤寂之情顿消,喜从心来。(友情之乐)如此“闲人”,尚能乐以忘忧,以豁达乐观的心胸来欣赏月下美景,更能突出其情趣的高雅。(情趣之乐)

2. “闲人”指清闲的人,意味复杂,一指赏月的欣喜,二指贬谪的悲凉,三指闲适之情,四指乐观豁达的人生态度。

3. 写出了月光的空灵清澈。

4. 景物描写的句子:①月色入户。“入户”二字把月光拟人化,月光似乎懂得作者寂寞之心,“入户”慰藉作者,写得自然而生动。②庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。运用比喻修辞,把皎洁的月光比作清澈的积水,把竹子和柏树的影子比作水草,以动衬静,正面描写与侧面描写相结合,形象逼真地写出月光的皎洁明亮,营造出一个空明澄澈、清幽宁静的美妙境界。

素养提升设问

“遂”字点出了二人趣味相投。“亦”字看似简单叙述张怀民没有睡觉的事实,其实饱含惊喜之情,将二人的知音关系表现得淋漓尽致。“但”在两个“何”的发问后,由眼前景物转向观景之人,自然地引出“闲人”,显示了苏轼在逆境中的旷达及对自己精神世界的自得和坚守。