第1篇 鱼我所欲也试卷(含答案)

图片预览

文档简介

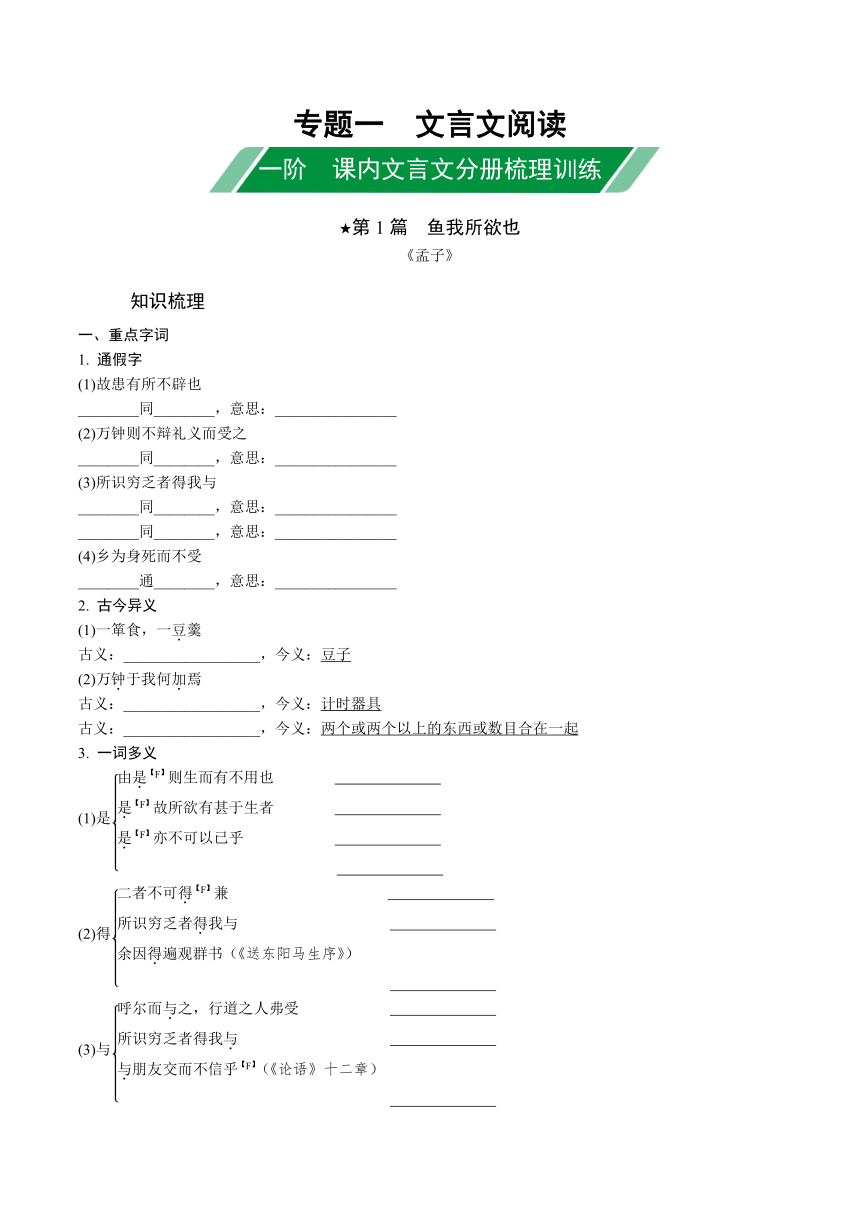

专题一 文言文阅读

一阶 课内文言文分册梳理训练

★第1篇 鱼我所欲也

(

知识梳理

)《孟子》

一、重点字词

1. 通假字

(1)故患有所不辟也

________同________,意思:________________

(2)万钟则不辩礼义而受之

________同________,意思:________________

(3)所识穷乏者得我与

________同________,意思:________________

________同________,意思:________________

(4)乡为身死而不受

________通________,意思:________________

2. 古今异义

(1)一箪食,一豆羹

古义:__________________,今义:豆子

(2)万钟于我何加焉

古义:__________________,今义:计时器具

古义:__________________,今义:两个或两个以上的东西或数目合在一起

3. 一词多义

(1)是

(2)得

(3)与

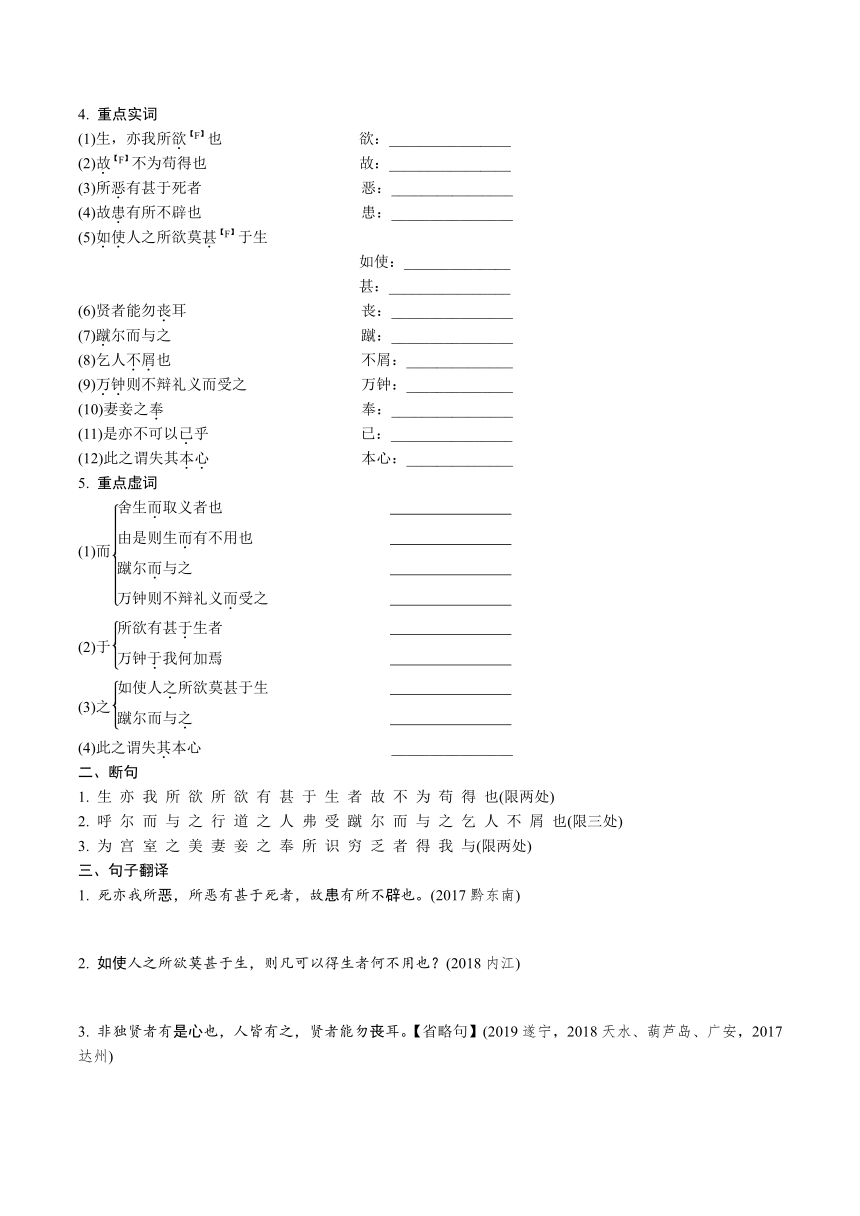

4. 重点实词

(1)生,亦我所欲【F】也 欲:________________

(2)故【F】不为苟得也 故:________________

(3)所恶有甚于死者 恶:________________

(4)故患有所不辟也 患:________________

(5)如使人之所欲莫甚【F】于生

如使:______________

甚:________________

(6)贤者能勿丧耳 丧:________________

(7)蹴尔而与之 蹴:________________

(8)乞人不屑也 不屑:______________

(9)万钟则不辩礼义而受之 万钟:______________

(10)妻妾之奉 奉:________________

(11)是亦不可以已乎 已:________________

(12)此之谓失其本心 本心:______________

5. 重点虚词

(1)而

(2)于

(3)之

(4)此之谓失其本心 ________________

二、断句

1. 生 亦 我 所 欲 所 欲 有 甚 于 生 者 故 不 为 苟 得 也(限两处)

2. 呼 尔 而 与 之 行 道 之 人 弗 受 蹴 尔 而 与 之 乞 人 不 屑 也(限三处)

3. 为 宫 室 之 美 妻 妾 之 奉 所 识 穷 乏 者 得 我 与(限两处)

三、句子翻译

1. 死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。(2017黔东南)

2. 如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?(2018内江)

3. 非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。【省略句】(2019遂宁,2018天水、葫芦岛、广安,2017达州)

4. 万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!【倒装句】(2018天水,2017新疆兵团)

5. 乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。(2017黔东南)

6. 是亦不可以已乎?此之谓失其本心。(2017黔南)

四、文意理解

1. 作为21世纪的中学生,你怎样理解“义”?请选取两位我国历史上舍生取义的人物,简单叙述其事迹。(2019遂宁改编,2018天水)

2. 文中作者肯定的是哪种人?联系实际谈谈你的看法。(2015云南省卷)

3. 根据课文的具体内容,说说你对“本心”的理解。(统编课后习题)

4. 我们应如何认识孟子的“义利之辨”?(统编教参问题探究)

参考答案及解析

★第1篇 鱼我所欲也

知识梳理

一、1. (1)辟 避 躲避 (2)辩 辨 辨别 (3)得 德 感恩、感激

与 欤 语气词 (4)乡 向 先前、从前

2. (1)古代盛食物的一种容器 (2)古代的一种量器 益处

3. (1)代词,代指生存的办法;与“故”连用,表示因此;这种做法,代指文中不顾“礼义”追求“万钟”的行为 (2)得到,具有;同“德”,感恩、感激;能够 (3)给;同“欤”,语气词;连词,跟,和

4. (1)喜爱 (2)因此,所以 (3)讨厌,憎恨 (4)祸患,灾难

(5)假如,假使 胜过,超过 (6)丧失 (7)踩踏 (8)认为不值得,表示轻视而不肯接受 (9)优厚的俸禄 (10)侍奉 (11)停止

(12)本性。这里指人的羞恶之心

5. (1)连词,表承接,可不译;连词,表转折,却;连词,表修饰,可不译;连词,表承接,可译为“然后”“就” (2)介词,表示比较,可译为“比”;介词,介绍动作行为涉及的对象,可译为“对”“对于”

(3)结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性,可不译;代词,他,“乞人” (4)人称代词,相当于“自己的”

二、1.生亦我所欲/所欲有甚于生者/故不为苟得也

2. 呼尔而与之/行道之人弗受/蹴尔而与之/乞人不屑也

3. 为宫室之美/妻妾之奉/所识穷乏者得我与

三、1. 死亡是我所讨厌的,但我所讨厌的还有超过死亡的事,所以有的祸患我不躲避。

2. 假如人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,什么(手段)不用呢?

3. 不仅贤人有这种心,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

4. (可是有的人)见了优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了,这样,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

5. 先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在(有人)为了所认识的穷困的人感激自己却接受了。

6. 这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人的羞恶之心。

四、1.(1)能见义勇为、为正义事业而献身、做与国与民与人有益的事等。社会上的哥们义气是与小团体个人私利相关的江湖义气与本文的“义”不同。 (2)事例一:南宋末年,文天祥组织力量抗元,失败后被俘,面对敌人的威逼利诱,毫不动摇,用自己的鲜血和生命谱写了一曲正义之歌。事例二:朱自清宁可饿死也不吃美国的救济粮。

2. 示例:作者肯定的是舍生取义的人。现实生活中,舍生取义、见义勇为的人会得到别人的肯定和赞扬,而见利忘义、唯利是图的人会遭到人们的唾弃。

3. “本心”是指与生俱来的良心、良知,表现为恻隐之心、羞恶之心、辞让(恭敬)之心、是非之心,在本章中侧重指羞恶之心。孟子认为本心“人皆有之”,只是普通人容易丧失,“贤者能勿丧耳”。“本心”是孟子基于人性本善的观点提出来的重要概念,他认为人类的良知是一种本能的心理状态。所谓修身,就是要保有“本心”。

4. 本文论述的重点是在“生”与“义”不能兼得的情况下,要“舍生而取义”。孟子在本篇中并不是绝对地否定富贵之欲,而是在利益的取舍中,加入了礼义的考量。在孟子那里,舍生取义只是一种在不可规避的两难情境下的选择,并非常态。

一阶 课内文言文分册梳理训练

★第1篇 鱼我所欲也

(

知识梳理

)《孟子》

一、重点字词

1. 通假字

(1)故患有所不辟也

________同________,意思:________________

(2)万钟则不辩礼义而受之

________同________,意思:________________

(3)所识穷乏者得我与

________同________,意思:________________

________同________,意思:________________

(4)乡为身死而不受

________通________,意思:________________

2. 古今异义

(1)一箪食,一豆羹

古义:__________________,今义:豆子

(2)万钟于我何加焉

古义:__________________,今义:计时器具

古义:__________________,今义:两个或两个以上的东西或数目合在一起

3. 一词多义

(1)是

(2)得

(3)与

4. 重点实词

(1)生,亦我所欲【F】也 欲:________________

(2)故【F】不为苟得也 故:________________

(3)所恶有甚于死者 恶:________________

(4)故患有所不辟也 患:________________

(5)如使人之所欲莫甚【F】于生

如使:______________

甚:________________

(6)贤者能勿丧耳 丧:________________

(7)蹴尔而与之 蹴:________________

(8)乞人不屑也 不屑:______________

(9)万钟则不辩礼义而受之 万钟:______________

(10)妻妾之奉 奉:________________

(11)是亦不可以已乎 已:________________

(12)此之谓失其本心 本心:______________

5. 重点虚词

(1)而

(2)于

(3)之

(4)此之谓失其本心 ________________

二、断句

1. 生 亦 我 所 欲 所 欲 有 甚 于 生 者 故 不 为 苟 得 也(限两处)

2. 呼 尔 而 与 之 行 道 之 人 弗 受 蹴 尔 而 与 之 乞 人 不 屑 也(限三处)

3. 为 宫 室 之 美 妻 妾 之 奉 所 识 穷 乏 者 得 我 与(限两处)

三、句子翻译

1. 死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。(2017黔东南)

2. 如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?(2018内江)

3. 非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。【省略句】(2019遂宁,2018天水、葫芦岛、广安,2017达州)

4. 万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!【倒装句】(2018天水,2017新疆兵团)

5. 乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。(2017黔东南)

6. 是亦不可以已乎?此之谓失其本心。(2017黔南)

四、文意理解

1. 作为21世纪的中学生,你怎样理解“义”?请选取两位我国历史上舍生取义的人物,简单叙述其事迹。(2019遂宁改编,2018天水)

2. 文中作者肯定的是哪种人?联系实际谈谈你的看法。(2015云南省卷)

3. 根据课文的具体内容,说说你对“本心”的理解。(统编课后习题)

4. 我们应如何认识孟子的“义利之辨”?(统编教参问题探究)

参考答案及解析

★第1篇 鱼我所欲也

知识梳理

一、1. (1)辟 避 躲避 (2)辩 辨 辨别 (3)得 德 感恩、感激

与 欤 语气词 (4)乡 向 先前、从前

2. (1)古代盛食物的一种容器 (2)古代的一种量器 益处

3. (1)代词,代指生存的办法;与“故”连用,表示因此;这种做法,代指文中不顾“礼义”追求“万钟”的行为 (2)得到,具有;同“德”,感恩、感激;能够 (3)给;同“欤”,语气词;连词,跟,和

4. (1)喜爱 (2)因此,所以 (3)讨厌,憎恨 (4)祸患,灾难

(5)假如,假使 胜过,超过 (6)丧失 (7)踩踏 (8)认为不值得,表示轻视而不肯接受 (9)优厚的俸禄 (10)侍奉 (11)停止

(12)本性。这里指人的羞恶之心

5. (1)连词,表承接,可不译;连词,表转折,却;连词,表修饰,可不译;连词,表承接,可译为“然后”“就” (2)介词,表示比较,可译为“比”;介词,介绍动作行为涉及的对象,可译为“对”“对于”

(3)结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性,可不译;代词,他,“乞人” (4)人称代词,相当于“自己的”

二、1.生亦我所欲/所欲有甚于生者/故不为苟得也

2. 呼尔而与之/行道之人弗受/蹴尔而与之/乞人不屑也

3. 为宫室之美/妻妾之奉/所识穷乏者得我与

三、1. 死亡是我所讨厌的,但我所讨厌的还有超过死亡的事,所以有的祸患我不躲避。

2. 假如人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,什么(手段)不用呢?

3. 不仅贤人有这种心,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

4. (可是有的人)见了优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了,这样,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

5. 先前为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在(有人)为了所认识的穷困的人感激自己却接受了。

6. 这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人的羞恶之心。

四、1.(1)能见义勇为、为正义事业而献身、做与国与民与人有益的事等。社会上的哥们义气是与小团体个人私利相关的江湖义气与本文的“义”不同。 (2)事例一:南宋末年,文天祥组织力量抗元,失败后被俘,面对敌人的威逼利诱,毫不动摇,用自己的鲜血和生命谱写了一曲正义之歌。事例二:朱自清宁可饿死也不吃美国的救济粮。

2. 示例:作者肯定的是舍生取义的人。现实生活中,舍生取义、见义勇为的人会得到别人的肯定和赞扬,而见利忘义、唯利是图的人会遭到人们的唾弃。

3. “本心”是指与生俱来的良心、良知,表现为恻隐之心、羞恶之心、辞让(恭敬)之心、是非之心,在本章中侧重指羞恶之心。孟子认为本心“人皆有之”,只是普通人容易丧失,“贤者能勿丧耳”。“本心”是孟子基于人性本善的观点提出来的重要概念,他认为人类的良知是一种本能的心理状态。所谓修身,就是要保有“本心”。

4. 本文论述的重点是在“生”与“义”不能兼得的情况下,要“舍生而取义”。孟子在本篇中并不是绝对地否定富贵之欲,而是在利益的取舍中,加入了礼义的考量。在孟子那里,舍生取义只是一种在不可规避的两难情境下的选择,并非常态。