7.2原子核的衰变 同步练习(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 7.2原子核的衰变 同步练习(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 257.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-24 18:28:42 | ||

图片预览

文档简介

7.2原子核的衰变

一、选择题(共15题)

1.下列关于波粒二象性和原子物理知识,表述正确的是( )

A.普朗克大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性

B.重核裂变的过程出现质量亏损,释放能量

C.天然放射性现象的发现使人们认识到原子是可以再分的

D.的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,其半衰期可能变短

2.氚是氢的一种放射性同位素,简写为H,氟核发生β衰变后变成另一种新原子核,氚的半衰期为12.43年,下列关于氚核衰变说法正确的( )

A.经过12.43年,6个氚核还剩余3个没有衰变

B.经过12.43年,质量为m的氚核还剩余仍没有衰变

C.增加气体中氚的浓度可以缩短其半衰期

D.改变氚核存放环境可改变其半衰期

3.下列说法正确的是( )

A.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大

B.α粒子散射实验中极少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据

C.核反应方程:中的x为质子

D.的半衰期为5730年,若测得一古生物遗骸中的含量只有活体中的,则此遗骸距今约有21480年

4.有些元素的原子核有可能从很靠近它的核外电子中“俘获”一个电子形成一个新原子核,从离原子核最近的K层电子中俘获电子,叫“K俘获”。现有一个铍原子核()发生了“K俘获”,生成一个新的原子核,并放出一个不带电的、质量接近于零的中微子(),核反应方程为。关于铍原子核()的“K俘获”的过程,下列说法正确的是( )

A.新原子核带负电

B.新原子核比原来的铍原子核少一个中子

C.新原子核比原来的铍原子核少一个质子

D.新原子核与原来的铍原子核的核子数不同

5.如图所示为粒子穿过充满氮气的云室时拍摄的照片,在许多粒子的径迹中有一条发生了分叉,分叉后有一条细而长的径迹和一条粗而短的径迹,则( )

A.细而长的是α粒子的径迹 B.粗而短的是氧核的径迹

C.细而长的是氮核的径迹 D.粗而短的是质子的径迹

6.关于α、β、γ三种射线,下列说法中正确的是()

A.γ射线是电磁波,它的穿透能力最弱

B.γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的穿透能力最强

C.α射线是原子核自发放射出的氦核流,它的穿透能力最强

D.β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力

7.下列关于放射性元素半衰期的几种说法中正确的是 ( )

A.同种放射性元素,在化合物中的半衰期比在单质中长

B.放射性元素的半衰期与物质所处的物理状态和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用

C.氡的半衰期为3.8天,若有4个氡原子核,经过7.6天就只剩下1个

D.氡的半衰期为3.8天,4 g氡经过7.6天就只剩下2 g

8.在2007年对北京奥运会的所有场馆进行了验收,为了体现绿色奥运,其中有一项为放射性污染检测,因为建筑材料,如水泥、砖、混凝土中含有放射性元素氡.下列有关放射性的说法中正确的有( )

A.衰变成要经过8次衰变和6次衰变

B.氡发生衰变产生的粒子是一种高速电子流,具有很强的穿透能力

C.放射性元素发生衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的

D.射线与射线一样是电磁波,但穿透本领远比射线小

9.某一放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,如图所示,下列说法正确的是

A.射线1的电离作用在三种射线中最强

B.射线2贯穿本领最弱,用一张白纸就可以将它挡住

C.一个原子核放出一个射线3的粒子后,质子数和中子数都比原来少2个

D.放射性同位素的半衰期长短与地震、风力等外部环境有关

10.有一种衰变叫做EC衰变,EC衰变发生于核内中子数相对较少的放射性原子核,核内的一个质子()可以俘获一个核外电子()并发射一个中微子v(不带电且质量不计)而转变为一个中子(),经过一次EC衰变后原子核的

A.质量数不变,原子序数不变

B.质量数减少1,原子序数减少1

C.质量数增加1,原子序数不变

D.质量数不变,原子序数减少1

11.在匀强磁场中,静止的钚的放射性同位素Pu衰变为铀核U,并放出α粒子,已知Pu、U和α粒子的质量分别为mPu、mU和mα,衰变放出的光子的动量和能量均忽略不计,α粒子的运动方向与磁场相垂直,则( )

A.α粒子的动能为

B.α粒子的动量为

C.U与α粒子在磁场中的运动半径之比约为4:235

D.U与α粒子在磁场中的周期之比约为1.3:1

12.下列说法正确的是( )

A.、、三种射线中,射线的电离能力最强

B.10个235U原子核经过一个半衰期后一定还剩下5个235U原子核没发生衰变

C.用频率一定的光照射某金属发生光电效应时,入射光强度越大,单位时间逸出的光电子数目越多

D.汤姆孙首先发现了电子,从而说明原子核内有复杂的结构

13.关于天然放射性,下列说法正确的( )

A.放射性元素的半衰期与外界的温度无关

B.所有元素都有可能发生衰变

C.一个原子核在一次衰变中可同时放出α、β和γ三种射线

D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强

E.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性

14.下列说法正确的是

A.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型

B.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

C.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说

D.对于任何一种金属都存在一个极限频率,入射光的频率必须大于等于这个极限频率,才能产生光电效应

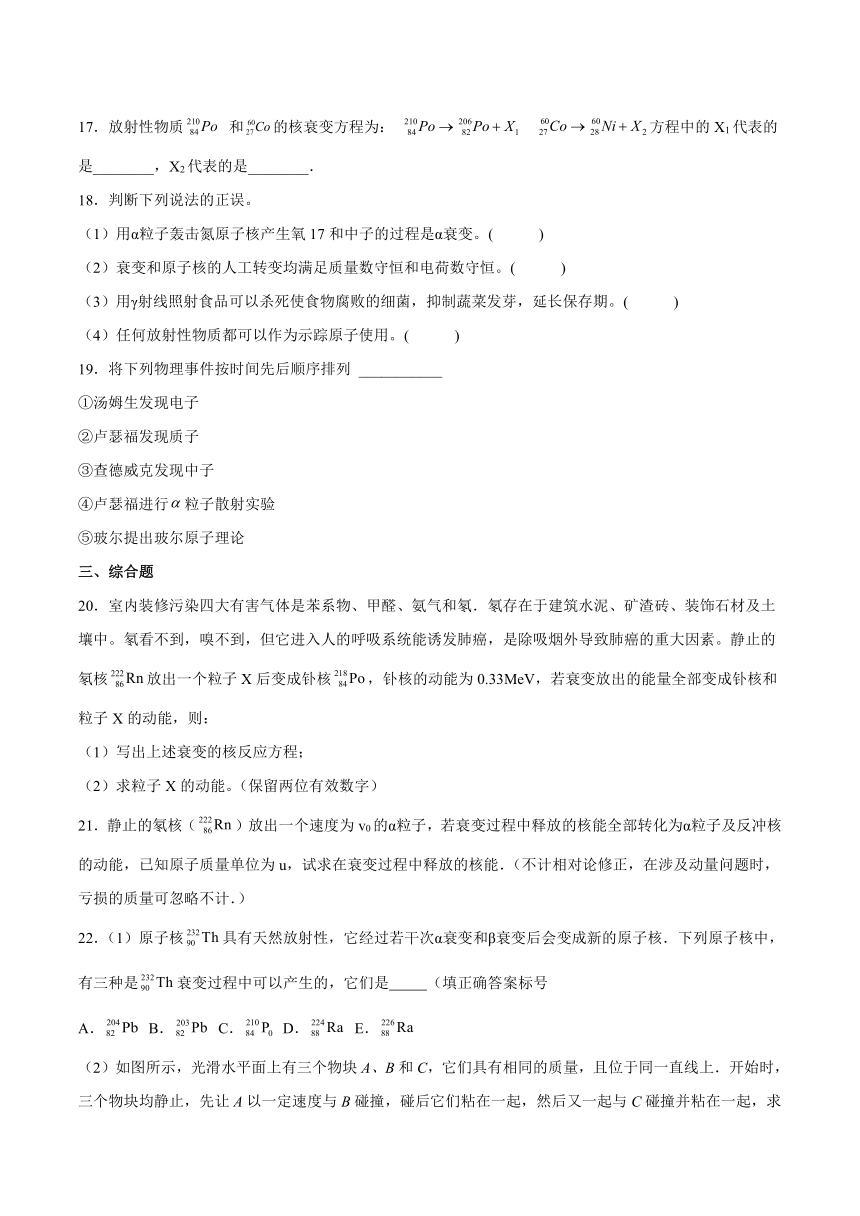

15.如图所示,空间存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),一放射源P位于足够大的绝缘板AB上方,放射性物质为U,发生α衰变后,放出α射线,Th留在放射源中,P到AB的距离为d,在纸面内向各个方向发射速率均为v的α粒子,不考虑粒子间的相互作用和α粒子的重力。已知α粒子做圆周运动的半径也为d,则( )

A.核反应方程为U→Th+He

B.板上能被α粒子打到的区域长度是2d

C.α粒子到达板上的最长时间为

D.α粒子到达板上的最短时间为

二、填空题

16.1956年,李政道和杨振宁提出在弱相互作用中宇称不守恒,1957年吴健雄用钴原子核(60Co)在极低温(0.01K)和强磁场中的β衰变实验结果给出了令人信服的证明.在极低温下的半衰期____(选填“大于”、“等于”或“小于”)常温下的半衰期;

17.放射性物质 和的核衰变方程为: 方程中的X1代表的是________,X2代表的是________.

18.判断下列说法的正误。

(1)用α粒子轰击氮原子核产生氧17和中子的过程是α衰变。( )

(2)衰变和原子核的人工转变均满足质量数守恒和电荷数守恒。( )

(3)用γ射线照射食品可以杀死使食物腐败的细菌,抑制蔬菜发芽,延长保存期。( )

(4)任何放射性物质都可以作为示踪原子使用。( )

19.将下列物理事件按时间先后顺序排列 ___________

①汤姆生发现电子

②卢瑟福发现质子

③查德威克发现中子

④卢瑟福进行粒子散射实验

⑤玻尔提出玻尔原子理论

三、综合题

20.室内装修污染四大有害气体是苯系物、甲醛、氨气和氡.氡存在于建筑水泥、矿渣砖、装饰石材及土壤中。氡看不到,嗅不到,但它进入人的呼吸系统能诱发肺癌,是除吸烟外导致肺癌的重大因素。静止的氡核放出一个粒子X后变成钋核,钋核的动能为0.33MeV,若衰变放出的能量全部变成钋核和粒子X的动能,则:

(1)写出上述衰变的核反应方程;

(2)求粒子X的动能。(保留两位有效数字)

21.静止的氡核()放出一个速度为v0的α粒子,若衰变过程中释放的核能全部转化为α粒子及反冲核的动能,已知原子质量单位为u,试求在衰变过程中释放的核能.(不计相对论修正,在涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计.)

22.(1)原子核具有天然放射性,它经过若干次α衰变和β衰变后会变成新的原子核.下列原子核中,有三种是衰变过程中可以产生的,它们是 (填正确答案标号

A. B. C. D. E.

(2)如图所示,光滑水平面上有三个物块A、B和C,它们具有相同的质量,且位于同一直线上.开始时,三个物块均静止,先让A以一定速度与B碰撞,碰后它们粘在一起,然后又一起与C碰撞并粘在一起,求前后两次碰撞中损失的动能之比.

23.1928年,德国物理学家玻特用α粒子()轰击轻金属铍()时,发现有一种贯穿能力很强的中性射线。查德威克对该粒子进行研究,进而发现了新的粒子——中子。

①请写出α粒子轰击轻金属铍的核反应方程。

②若中子以速度v0与一质量为mN的静止氮核发生碰撞,测得中子反向弹回的速率为v1,氮核碰后的速率为v2,则中子的质量m等于多少?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

A.德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性,故A错误;

B.重核裂变的过程释放能量,质量亏损,故B正确;

C.天然放射性现象的发现使人们认识到原子核是可以再分的,故C错误;

D.半衰期的长短是由原子核内部本身的因素决定的,与原子核所处的物理、化学状态无关,所以随地球环境的变化,其半衰期不变,故D错误。

故选B。

2.B

【详解】

AB.半衰期是大量放射性原子核衰变的统计规律,对个别的原子核没有意义,故A错误B正确;

CD.半衰期由放射性元素的原子核本身因素决定,跟原子核所处的物理或化学状态无关,故CD错误。

故选B。

3.B

【详解】

不可见光的频率不一定比可见光的频率大,则用不可见光照射金属不一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大,故A错误;α粒子散射实验中极少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据,故B正确;根据电荷数守恒,质量数守恒知,x的电荷数为0,质量数为1,则x为中子,故C错误;测得一古生物遗骸中的含量只有活体中的,知经过了3个半衰期,则此遗骸距今约有17190年,故D错误.所以B正确,ACD错误.

4.C

【详解】

A.根据电荷数守恒得,新原子核X的电荷数是3,则新原子核X带正电,故A错误;

BCD.根据电荷数和质量数守恒得,新原子核X的电荷数是3,核子数是7,新原子核与铍核相比,电荷数少一个而核子数相同,所以是质子数少一个,中子数多一个,故BD错误,C正确。

故选C。

5.B

【详解】

根据电荷数守恒、质量数守恒,α粒子与氮核发生核反应,产生氧核和质子,则粗而短的是氧核的径迹,细而长的是质子的径迹。

故选B。

6.B

【详解】

γ射线是电磁波,它的穿透能力最强,故A错误;γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的穿透能力最强,故B正确;α射线是原子核自发放射出的氦核流,它的穿透能力最弱,故C错误;β 射线是原子核内的中子转变为质子时产生的,它具有中等的穿透能力,故D错误.所以B正确,ACD错误.

7.B

【详解】

试题分析:同种放射性元素,在化合物中的半衰期与在单质中一样长,选项A错误;放射性元素的半衰期与物质所处的物理状态和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用,选项B正确;半衰期的概念对大量的原子核才是适用的,对于某几个原子核,则不适用,故选项C错误;氡的半衰期为3.8天,4 g氡经过7.6天,即经过两个半衰期,则剩下的质量为1 g,选项D错误.

8.C

【详解】

A.衰变成的方程为

根据质量数守恒和电荷数守恒可得

解得

由此可知发生8次衰变,8次衰变,A错误;

B.发生衰变产生的粒子是一种氦原子核,具有很强的电离能力,B错误;

C.放射性元素发生衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的,C正确;

D.射线是高速电子流,射线是电磁波,D错误。

故选C。

9.C

【详解】

试题分析:由题可知,射线1应带负电,射线2不带电,射线3带负电,所以射线1是射线,射线2是射线,射线3是射线,在三种射线中,射线3即射线的电离作用最强,故A错误;射线2是γ射线,贯穿本领最强,能贯穿几厘米厚的铅板,因此用一张白纸不能将它挡住,故B错误;;射线3的符号是:,一个原子核放出一个射线粒子后,根据质量数守恒和电荷数守恒可知,质子数和中子数都比原来少2个,故C正确;D、半衰期与外部因素无关,故D错误.

10.D

【详解】

试题分析:核内的一个质子可以俘获一个核外电子并发射出一个中微子而转变为一个中子,即少了一个质子,多了一个中子,则质量数不变,但是电荷数少1,即原子序数少1.故D正确,ABC错误.故选D.

11.D

【详解】

A.U 与α粒子的动能之和等于衰变释放的核能,衰变前后动量守恒,所以U 与α粒子的动量大小相等,方向相反,由两粒子的动能与质量成反比,所以α粒子的动能为,A错误;

B.由动能可求得动量为

P==

B错误;

C.U 与α粒子的动量大小相等,电荷量之比为46:1,所以根据

在磁场中运动半径之比为1:46,C错误;

D.根据周期公式

T=

可知U 与α粒子周期之比为,代入质量数和电荷数,可得约为1.3:1,D正确。

故选D。

12.C

【详解】

A.比结合能越大,原子核越稳定,核子平均质量越小,A错误;

B.半衰期是针对大量原子的统计规律,对少数原子核不适用,所以不一定,B错误;

C.用频率一定的光照射某金属发生光电效应时,入射光的强度越大,则入射光的光子的数目越多,单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将越多,C正确;

D.汤姆孙发现了电子,卢瑟福的α粒子散射实验,揭示了原子的核式结构,而天然放射现象,说明原子核具有复杂的结构,D错误。

故选C。

13.ADE

【详解】

试题分析:自然界中有些原子核是不稳定的,可以自发地发生衰变,衰变的快慢用半衰期表示,与元素的物理、化学状态无关.

解:A、放射性元素的半衰期由原子核决定,与外界的温度无关,故A正确;

B、有些原子核不稳定,可以自发地衰变,但不是所有元素都可能发生衰变,故B错误;

C、一个原子核在一次衰变中只能放出α、β两种射线中的一种,γ射线可以伴随α射线或β射线放出,所以不能同时放出α、β和γ三种射线,故C错误;

D、α、β和γ三种射线,γ射线的穿透力最强,电离能力最弱,故D正确;

E、放射性元素的放射性与核外电子无关,故放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性,故E正确.

故选ADE.

14.ACD

【详解】

卢瑟福通过α粒子散射建立了原子核式结构模型,A正确.β衰变中产生的β射线实际上是原子核中的中子转变成质子而发出的电子,B错误.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说,C正确.对于任意一种金属都存在一个极限频率,入射光的频率必须大于等于这个极限频率,才能产生光电效应.D正确.故选ACD.

15.AC

【详解】

A.根据质量数守恒和电荷数守恒可知,核反应方程为

A正确;

B.打在极板上粒子轨迹的临界状态如上图所示

根据几何关系知,带电粒子能到达板上的长度

B错误;

CD.由题意如画出所示

由几何关系知最长时间为1轨迹经过的时间,即竖直向上射出的α粒子到达板上的时间最长,其轨迹对应的圆心角为270°,故最长时间为

而最短时间为轨迹2,其轨迹对应的弦长为d,故对应的圆心角为60°,最短时间为

D错误C正确。

故选AC。

16.等于

【详解】

半衰期由原子核本身决定,与外界条件无关,所以半衰期不变.

17.

【详解】

根据质量数和电荷数守恒可求X1是;X2代表的是

18. 错 对 对 错

【详解】

(1)用α粒子轰击氮原子核产生氧17和中子的过程是原子核的人工转变,则此说法错误。

(2)衰变和原子核的人工转变均满足质量数守恒和电荷数守恒,该说法正确。

(3)用γ射线照射食品可以杀死使食物腐败的细菌,抑制蔬菜发芽,延长保存期,该说法正确。

(4)同位素的放射性原子于其同位素化学性质相同,可以代替其同位素在化合物中的位置,但其具有放射性,可以通过监测仪器检测到这种物质的变化,所以称为示踪原子;但是并非任何放射性物质都可以作为示踪原子使用,该说法错误。

19.①④⑤②③

【详解】

英国物理学家汤姆逊是第一个用实验证明电子存在的人,时间是1897年;核式原子结构是1911年由卢瑟福提出的一种原子结构模型;玻尔于1913年考虑氢原子中电子圆形轨道运动,提出原子结构的玻尔理论;卢瑟福用粒子轰击氦原子核发现了质子,发现质子的存在;1932年,英国物理学家查德威克才在卡文迪许实验室里发现了中子,故顺序是:①④⑤②③。

20.(1);(2)18MeV

【详解】

(1)

(2)设钋核的质量为m1、速度为v1,粒子X的质量为m2、速度为v2,根据动量守恒定律有

粒子X的动能

=18MeV

21.

【详解】

试题分析:设α粒子的质量为m1,氡核的质量为m2,反冲核的速度大小为v.则根据动量守恒定律可得:,由题意得,释放的核能,解得.

22.(1)ACD (2)3

【详解】

(1)发生α衰变时放出,发生β衰变时放出电子,每发生一次α衰变质量数减少4,电荷数减少2,每发生一次β衰变质量数不变化,电荷数增加1,由质量数的变化可确定α衰变的次数(必须是整数),进而可知β衰变的次数.若原子核衰变成,发生α衰变的次数是

发生β衰变的次数为

82+2×7-90=6

均是整数,符合要求,选项A正确.同理,逐一判断可知,ACD符合要求.

(2)设三个物块的质量均为m;A与B碰撞前A的速度为v,碰撞后共同速度为v1;A、B与C碰撞后的共同速度为v2.由动量守恒定律得

mv=2mv1

mv=3mv2

设第一次碰撞中动能的损失为ΔE1,设第二次碰撞中动能的损失为ΔE2,由能量守恒定律得

联立以上各式,解得

23.①;②

【详解】

①α粒子轰击轻金属铍的核反应方程,根据电荷数和质量数守恒可得

②设中子的质量为m,在碰撞过程中动量守恒,可得

解得

答案第1页,共2页

一、选择题(共15题)

1.下列关于波粒二象性和原子物理知识,表述正确的是( )

A.普朗克大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性

B.重核裂变的过程出现质量亏损,释放能量

C.天然放射性现象的发现使人们认识到原子是可以再分的

D.的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,其半衰期可能变短

2.氚是氢的一种放射性同位素,简写为H,氟核发生β衰变后变成另一种新原子核,氚的半衰期为12.43年,下列关于氚核衰变说法正确的( )

A.经过12.43年,6个氚核还剩余3个没有衰变

B.经过12.43年,质量为m的氚核还剩余仍没有衰变

C.增加气体中氚的浓度可以缩短其半衰期

D.改变氚核存放环境可改变其半衰期

3.下列说法正确的是( )

A.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大

B.α粒子散射实验中极少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据

C.核反应方程:中的x为质子

D.的半衰期为5730年,若测得一古生物遗骸中的含量只有活体中的,则此遗骸距今约有21480年

4.有些元素的原子核有可能从很靠近它的核外电子中“俘获”一个电子形成一个新原子核,从离原子核最近的K层电子中俘获电子,叫“K俘获”。现有一个铍原子核()发生了“K俘获”,生成一个新的原子核,并放出一个不带电的、质量接近于零的中微子(),核反应方程为。关于铍原子核()的“K俘获”的过程,下列说法正确的是( )

A.新原子核带负电

B.新原子核比原来的铍原子核少一个中子

C.新原子核比原来的铍原子核少一个质子

D.新原子核与原来的铍原子核的核子数不同

5.如图所示为粒子穿过充满氮气的云室时拍摄的照片,在许多粒子的径迹中有一条发生了分叉,分叉后有一条细而长的径迹和一条粗而短的径迹,则( )

A.细而长的是α粒子的径迹 B.粗而短的是氧核的径迹

C.细而长的是氮核的径迹 D.粗而短的是质子的径迹

6.关于α、β、γ三种射线,下列说法中正确的是()

A.γ射线是电磁波,它的穿透能力最弱

B.γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的穿透能力最强

C.α射线是原子核自发放射出的氦核流,它的穿透能力最强

D.β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力

7.下列关于放射性元素半衰期的几种说法中正确的是 ( )

A.同种放射性元素,在化合物中的半衰期比在单质中长

B.放射性元素的半衰期与物质所处的物理状态和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用

C.氡的半衰期为3.8天,若有4个氡原子核,经过7.6天就只剩下1个

D.氡的半衰期为3.8天,4 g氡经过7.6天就只剩下2 g

8.在2007年对北京奥运会的所有场馆进行了验收,为了体现绿色奥运,其中有一项为放射性污染检测,因为建筑材料,如水泥、砖、混凝土中含有放射性元素氡.下列有关放射性的说法中正确的有( )

A.衰变成要经过8次衰变和6次衰变

B.氡发生衰变产生的粒子是一种高速电子流,具有很强的穿透能力

C.放射性元素发生衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的

D.射线与射线一样是电磁波,但穿透本领远比射线小

9.某一放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,如图所示,下列说法正确的是

A.射线1的电离作用在三种射线中最强

B.射线2贯穿本领最弱,用一张白纸就可以将它挡住

C.一个原子核放出一个射线3的粒子后,质子数和中子数都比原来少2个

D.放射性同位素的半衰期长短与地震、风力等外部环境有关

10.有一种衰变叫做EC衰变,EC衰变发生于核内中子数相对较少的放射性原子核,核内的一个质子()可以俘获一个核外电子()并发射一个中微子v(不带电且质量不计)而转变为一个中子(),经过一次EC衰变后原子核的

A.质量数不变,原子序数不变

B.质量数减少1,原子序数减少1

C.质量数增加1,原子序数不变

D.质量数不变,原子序数减少1

11.在匀强磁场中,静止的钚的放射性同位素Pu衰变为铀核U,并放出α粒子,已知Pu、U和α粒子的质量分别为mPu、mU和mα,衰变放出的光子的动量和能量均忽略不计,α粒子的运动方向与磁场相垂直,则( )

A.α粒子的动能为

B.α粒子的动量为

C.U与α粒子在磁场中的运动半径之比约为4:235

D.U与α粒子在磁场中的周期之比约为1.3:1

12.下列说法正确的是( )

A.、、三种射线中,射线的电离能力最强

B.10个235U原子核经过一个半衰期后一定还剩下5个235U原子核没发生衰变

C.用频率一定的光照射某金属发生光电效应时,入射光强度越大,单位时间逸出的光电子数目越多

D.汤姆孙首先发现了电子,从而说明原子核内有复杂的结构

13.关于天然放射性,下列说法正确的( )

A.放射性元素的半衰期与外界的温度无关

B.所有元素都有可能发生衰变

C.一个原子核在一次衰变中可同时放出α、β和γ三种射线

D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强

E.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性

14.下列说法正确的是

A.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型

B.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

C.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说

D.对于任何一种金属都存在一个极限频率,入射光的频率必须大于等于这个极限频率,才能产生光电效应

15.如图所示,空间存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),一放射源P位于足够大的绝缘板AB上方,放射性物质为U,发生α衰变后,放出α射线,Th留在放射源中,P到AB的距离为d,在纸面内向各个方向发射速率均为v的α粒子,不考虑粒子间的相互作用和α粒子的重力。已知α粒子做圆周运动的半径也为d,则( )

A.核反应方程为U→Th+He

B.板上能被α粒子打到的区域长度是2d

C.α粒子到达板上的最长时间为

D.α粒子到达板上的最短时间为

二、填空题

16.1956年,李政道和杨振宁提出在弱相互作用中宇称不守恒,1957年吴健雄用钴原子核(60Co)在极低温(0.01K)和强磁场中的β衰变实验结果给出了令人信服的证明.在极低温下的半衰期____(选填“大于”、“等于”或“小于”)常温下的半衰期;

17.放射性物质 和的核衰变方程为: 方程中的X1代表的是________,X2代表的是________.

18.判断下列说法的正误。

(1)用α粒子轰击氮原子核产生氧17和中子的过程是α衰变。( )

(2)衰变和原子核的人工转变均满足质量数守恒和电荷数守恒。( )

(3)用γ射线照射食品可以杀死使食物腐败的细菌,抑制蔬菜发芽,延长保存期。( )

(4)任何放射性物质都可以作为示踪原子使用。( )

19.将下列物理事件按时间先后顺序排列 ___________

①汤姆生发现电子

②卢瑟福发现质子

③查德威克发现中子

④卢瑟福进行粒子散射实验

⑤玻尔提出玻尔原子理论

三、综合题

20.室内装修污染四大有害气体是苯系物、甲醛、氨气和氡.氡存在于建筑水泥、矿渣砖、装饰石材及土壤中。氡看不到,嗅不到,但它进入人的呼吸系统能诱发肺癌,是除吸烟外导致肺癌的重大因素。静止的氡核放出一个粒子X后变成钋核,钋核的动能为0.33MeV,若衰变放出的能量全部变成钋核和粒子X的动能,则:

(1)写出上述衰变的核反应方程;

(2)求粒子X的动能。(保留两位有效数字)

21.静止的氡核()放出一个速度为v0的α粒子,若衰变过程中释放的核能全部转化为α粒子及反冲核的动能,已知原子质量单位为u,试求在衰变过程中释放的核能.(不计相对论修正,在涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计.)

22.(1)原子核具有天然放射性,它经过若干次α衰变和β衰变后会变成新的原子核.下列原子核中,有三种是衰变过程中可以产生的,它们是 (填正确答案标号

A. B. C. D. E.

(2)如图所示,光滑水平面上有三个物块A、B和C,它们具有相同的质量,且位于同一直线上.开始时,三个物块均静止,先让A以一定速度与B碰撞,碰后它们粘在一起,然后又一起与C碰撞并粘在一起,求前后两次碰撞中损失的动能之比.

23.1928年,德国物理学家玻特用α粒子()轰击轻金属铍()时,发现有一种贯穿能力很强的中性射线。查德威克对该粒子进行研究,进而发现了新的粒子——中子。

①请写出α粒子轰击轻金属铍的核反应方程。

②若中子以速度v0与一质量为mN的静止氮核发生碰撞,测得中子反向弹回的速率为v1,氮核碰后的速率为v2,则中子的质量m等于多少?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

A.德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性,故A错误;

B.重核裂变的过程释放能量,质量亏损,故B正确;

C.天然放射性现象的发现使人们认识到原子核是可以再分的,故C错误;

D.半衰期的长短是由原子核内部本身的因素决定的,与原子核所处的物理、化学状态无关,所以随地球环境的变化,其半衰期不变,故D错误。

故选B。

2.B

【详解】

AB.半衰期是大量放射性原子核衰变的统计规律,对个别的原子核没有意义,故A错误B正确;

CD.半衰期由放射性元素的原子核本身因素决定,跟原子核所处的物理或化学状态无关,故CD错误。

故选B。

3.B

【详解】

不可见光的频率不一定比可见光的频率大,则用不可见光照射金属不一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大,故A错误;α粒子散射实验中极少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据,故B正确;根据电荷数守恒,质量数守恒知,x的电荷数为0,质量数为1,则x为中子,故C错误;测得一古生物遗骸中的含量只有活体中的,知经过了3个半衰期,则此遗骸距今约有17190年,故D错误.所以B正确,ACD错误.

4.C

【详解】

A.根据电荷数守恒得,新原子核X的电荷数是3,则新原子核X带正电,故A错误;

BCD.根据电荷数和质量数守恒得,新原子核X的电荷数是3,核子数是7,新原子核与铍核相比,电荷数少一个而核子数相同,所以是质子数少一个,中子数多一个,故BD错误,C正确。

故选C。

5.B

【详解】

根据电荷数守恒、质量数守恒,α粒子与氮核发生核反应,产生氧核和质子,则粗而短的是氧核的径迹,细而长的是质子的径迹。

故选B。

6.B

【详解】

γ射线是电磁波,它的穿透能力最强,故A错误;γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的穿透能力最强,故B正确;α射线是原子核自发放射出的氦核流,它的穿透能力最弱,故C错误;β 射线是原子核内的中子转变为质子时产生的,它具有中等的穿透能力,故D错误.所以B正确,ACD错误.

7.B

【详解】

试题分析:同种放射性元素,在化合物中的半衰期与在单质中一样长,选项A错误;放射性元素的半衰期与物质所处的物理状态和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用,选项B正确;半衰期的概念对大量的原子核才是适用的,对于某几个原子核,则不适用,故选项C错误;氡的半衰期为3.8天,4 g氡经过7.6天,即经过两个半衰期,则剩下的质量为1 g,选项D错误.

8.C

【详解】

A.衰变成的方程为

根据质量数守恒和电荷数守恒可得

解得

由此可知发生8次衰变,8次衰变,A错误;

B.发生衰变产生的粒子是一种氦原子核,具有很强的电离能力,B错误;

C.放射性元素发生衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的,C正确;

D.射线是高速电子流,射线是电磁波,D错误。

故选C。

9.C

【详解】

试题分析:由题可知,射线1应带负电,射线2不带电,射线3带负电,所以射线1是射线,射线2是射线,射线3是射线,在三种射线中,射线3即射线的电离作用最强,故A错误;射线2是γ射线,贯穿本领最强,能贯穿几厘米厚的铅板,因此用一张白纸不能将它挡住,故B错误;;射线3的符号是:,一个原子核放出一个射线粒子后,根据质量数守恒和电荷数守恒可知,质子数和中子数都比原来少2个,故C正确;D、半衰期与外部因素无关,故D错误.

10.D

【详解】

试题分析:核内的一个质子可以俘获一个核外电子并发射出一个中微子而转变为一个中子,即少了一个质子,多了一个中子,则质量数不变,但是电荷数少1,即原子序数少1.故D正确,ABC错误.故选D.

11.D

【详解】

A.U 与α粒子的动能之和等于衰变释放的核能,衰变前后动量守恒,所以U 与α粒子的动量大小相等,方向相反,由两粒子的动能与质量成反比,所以α粒子的动能为,A错误;

B.由动能可求得动量为

P==

B错误;

C.U 与α粒子的动量大小相等,电荷量之比为46:1,所以根据

在磁场中运动半径之比为1:46,C错误;

D.根据周期公式

T=

可知U 与α粒子周期之比为,代入质量数和电荷数,可得约为1.3:1,D正确。

故选D。

12.C

【详解】

A.比结合能越大,原子核越稳定,核子平均质量越小,A错误;

B.半衰期是针对大量原子的统计规律,对少数原子核不适用,所以不一定,B错误;

C.用频率一定的光照射某金属发生光电效应时,入射光的强度越大,则入射光的光子的数目越多,单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将越多,C正确;

D.汤姆孙发现了电子,卢瑟福的α粒子散射实验,揭示了原子的核式结构,而天然放射现象,说明原子核具有复杂的结构,D错误。

故选C。

13.ADE

【详解】

试题分析:自然界中有些原子核是不稳定的,可以自发地发生衰变,衰变的快慢用半衰期表示,与元素的物理、化学状态无关.

解:A、放射性元素的半衰期由原子核决定,与外界的温度无关,故A正确;

B、有些原子核不稳定,可以自发地衰变,但不是所有元素都可能发生衰变,故B错误;

C、一个原子核在一次衰变中只能放出α、β两种射线中的一种,γ射线可以伴随α射线或β射线放出,所以不能同时放出α、β和γ三种射线,故C错误;

D、α、β和γ三种射线,γ射线的穿透力最强,电离能力最弱,故D正确;

E、放射性元素的放射性与核外电子无关,故放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性,故E正确.

故选ADE.

14.ACD

【详解】

卢瑟福通过α粒子散射建立了原子核式结构模型,A正确.β衰变中产生的β射线实际上是原子核中的中子转变成质子而发出的电子,B错误.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说,C正确.对于任意一种金属都存在一个极限频率,入射光的频率必须大于等于这个极限频率,才能产生光电效应.D正确.故选ACD.

15.AC

【详解】

A.根据质量数守恒和电荷数守恒可知,核反应方程为

A正确;

B.打在极板上粒子轨迹的临界状态如上图所示

根据几何关系知,带电粒子能到达板上的长度

B错误;

CD.由题意如画出所示

由几何关系知最长时间为1轨迹经过的时间,即竖直向上射出的α粒子到达板上的时间最长,其轨迹对应的圆心角为270°,故最长时间为

而最短时间为轨迹2,其轨迹对应的弦长为d,故对应的圆心角为60°,最短时间为

D错误C正确。

故选AC。

16.等于

【详解】

半衰期由原子核本身决定,与外界条件无关,所以半衰期不变.

17.

【详解】

根据质量数和电荷数守恒可求X1是;X2代表的是

18. 错 对 对 错

【详解】

(1)用α粒子轰击氮原子核产生氧17和中子的过程是原子核的人工转变,则此说法错误。

(2)衰变和原子核的人工转变均满足质量数守恒和电荷数守恒,该说法正确。

(3)用γ射线照射食品可以杀死使食物腐败的细菌,抑制蔬菜发芽,延长保存期,该说法正确。

(4)同位素的放射性原子于其同位素化学性质相同,可以代替其同位素在化合物中的位置,但其具有放射性,可以通过监测仪器检测到这种物质的变化,所以称为示踪原子;但是并非任何放射性物质都可以作为示踪原子使用,该说法错误。

19.①④⑤②③

【详解】

英国物理学家汤姆逊是第一个用实验证明电子存在的人,时间是1897年;核式原子结构是1911年由卢瑟福提出的一种原子结构模型;玻尔于1913年考虑氢原子中电子圆形轨道运动,提出原子结构的玻尔理论;卢瑟福用粒子轰击氦原子核发现了质子,发现质子的存在;1932年,英国物理学家查德威克才在卡文迪许实验室里发现了中子,故顺序是:①④⑤②③。

20.(1);(2)18MeV

【详解】

(1)

(2)设钋核的质量为m1、速度为v1,粒子X的质量为m2、速度为v2,根据动量守恒定律有

粒子X的动能

=18MeV

21.

【详解】

试题分析:设α粒子的质量为m1,氡核的质量为m2,反冲核的速度大小为v.则根据动量守恒定律可得:,由题意得,释放的核能,解得.

22.(1)ACD (2)3

【详解】

(1)发生α衰变时放出,发生β衰变时放出电子,每发生一次α衰变质量数减少4,电荷数减少2,每发生一次β衰变质量数不变化,电荷数增加1,由质量数的变化可确定α衰变的次数(必须是整数),进而可知β衰变的次数.若原子核衰变成,发生α衰变的次数是

发生β衰变的次数为

82+2×7-90=6

均是整数,符合要求,选项A正确.同理,逐一判断可知,ACD符合要求.

(2)设三个物块的质量均为m;A与B碰撞前A的速度为v,碰撞后共同速度为v1;A、B与C碰撞后的共同速度为v2.由动量守恒定律得

mv=2mv1

mv=3mv2

设第一次碰撞中动能的损失为ΔE1,设第二次碰撞中动能的损失为ΔE2,由能量守恒定律得

联立以上各式,解得

23.①;②

【详解】

①α粒子轰击轻金属铍的核反应方程,根据电荷数和质量数守恒可得

②设中子的质量为m,在碰撞过程中动量守恒,可得

解得

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 分子动理论

- 1.1 走进分子世界

- 1.2 无序中的有序

- 1.3 分子动理论 内能

- 第2章 气体定律与人类生活

- 2.1 气体的状态

- 2.2 玻意耳定律

- 2.3 查理定律和盖-吕萨克定律

- 第3章 固体、液体与新材料

- 3.1 固体的性质

- 3.2 液体的表面性质

- 3.3 液晶与显示器

- 3.4 半导体材料和纳米材料

- 第4章 热力学定律

- 4.1 热力学第一定律

- 4.2 能量守恒定律

- 4.3 热力学第二定律

- 第5章 原子世界探秘

- 5.1 电子的发现

- 5.2 原子模型的提出

- 5.3 量子论视野下的原子模型

- 第6章 波粒二象性

- 6.1 光电效应现象

- 6.2 光电效应的理论解释

- 6.3 光的波粒二象性

- 6.4 实物粒子具有波动性

- 第7章 原子核与核能

- 7.1 原子核结构探秘

- 7.2 原子核的衰变

- 7.3 原子核的结合能

- 7.4 裂变与聚变

- 7.5 粒子物理与宇宙起源