2022届高考语文二轮复习:小说的叙事艺术课件(46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届高考语文二轮复习:小说的叙事艺术课件(46张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 418.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-24 17:46:00 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

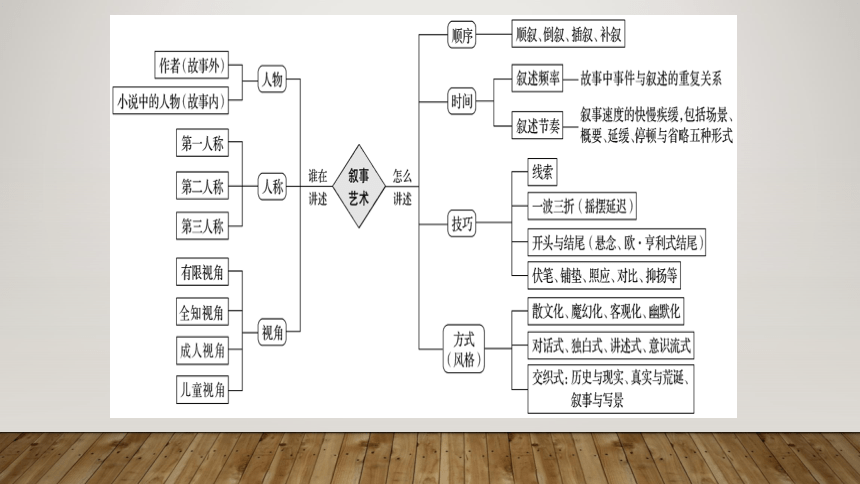

小说叙事艺术

1.叙述类型可分为多种类型,比较常见的有顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙。

(1)顺叙

顺叙,即正叙,小说情节基本上是按照时间发展的先后顺序依次叙述的。

顺叙,最普遍、最常见,是我国传统的古典白话小说惯用的叙述方式,如《三国演义》《水浒传》《西游记》等小说基本上采用的是顺叙。现代作家也有不少用这种叙述方式叙述人物事件,如张爱玲就比较喜欢以讲故事的形式,按照故事(事件)发生的自然顺叙组织情节,刻画人物。

顺叙的优点是能将事件的来龙去脉交代得比较清楚,条理清晰,在故事情节的不断推进中,人物的性格也得以充分的展现;缺点是平铺直叙容易给人以平淡的感觉,从而缺乏足够的吸引力。

(2)倒叙

倒叙是相对于顺叙来说的一种叙述方式,它不按时间先后的顺叙来叙述事件,而是在小说的开头就对某些发生较晚近的故事情节或结局先作交代,然后再回过头来叙述事件的来龙去脉、前因后果和发展过程。

①为了凸显小说的主题,可以把最能表现主题的部分提到开头,以示突出。如鲁迅的小说《祝福》就属于这一类倒叙,小说一开头就把样林嫂的悲惨结局写出来,在叙述样林嫂不幸的人生遭际。

②为了使小说在章法上不呆滞,富有变化,避免单调的平铺直叙,可将事件发展过程中最关键的部分或结局放到开头写,使小说显得章法灵。如谌容《人到中年》写已到中年的优秀眼科大夫陆文婷忘我工作的故事。小说采用的是倒叙方式,开头就叙述陆文婷病倒,不知自己身在何方,然后再回头叙述她病倒之前的工作状况以及家庭状况等内容。

③为了增强小说的艺术效果,使小说情节引人入胜,可将最能引起读者兴趣的内容放在小说的开头,制造一定的悬念。如马尔克斯《百年孤独》的开头:

许多年后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。

(3)插叙

所谓插叙,就是在叙述主要事件的过程中,插入一段与人物或情节相关的内容(譬如人物的介绍、事件的背景或原因)的一种叙述方式

①为了使读者更多地了解故事情节,在叙述中心事件的发展过程中,有关事件的背景或原因插入一段叙述,带有追叙的性质。如鲁迅先生的《故乡》,当母亲和“我”提到闰土时,作者写道:“这时候,我的脑子里忽然闪出一幅神异的图画来”接着便插叙了一段30年前“我”与少年闰土交往的故事,刻画了少年闰土天真活泼、机智勇敢的形象,这与眼前所见的闰土形成鲜明的对比。

②为了使事件叙述得更清楚,增强表现力,插入一段叙述,对小说人物或情节做必要的注释。如《孔乙已》中写酒价的上涨:

傍午傍晚散了工,每每花四文铜钱买一碗酒——这是二十多年前的事,现在每碗要涨到十文——靠掌柜外站着,热热地喝了休息

插叙是为了适应内容的需要,插叙的分量不能超过中心事件,不可喧宾夺主。运用插叙,有助于展开主要事件,丰富文章内容,刻画人物形象,使叙述曲折有致,结构富于变化。

(4)补叙

所谓补叙,是指为了使叙述更加丰富,更富有表现力,在小说中心事件的叙述过程中,适当地对所叙述的内容作一些补充的一种叙述方式。

补叙的内容多半是简要的片段,一般只对原有的叙述起补充作用,增强小说的艺术感染力。如《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲。看到这里,读者自然生疑:同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?这时,作者不慌不忙地交代了吴用,晁盖等七人的姓名,并介绍了使用障眼法、当面吃酒以瓢下药的经过。又如莫泊桑《项链》在结尾时交代项链是假的,与前文的诸多细节形成呼应。

运用补叙,有助于更好地表达主题,使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。

(5)平叙

平叙,即平行叙述,叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。平叙多用于篇幅较长的小说,如章回体小说。

平叙常见的有两种方式:

一种是“花开两朵,各表一枝”,对于两件或多件同时发生的事,分开叙述,先叙一件事,然后在叙另一件事;

另一种是对要叙述的各种事交替着进行叙述,按照情节发展的需要轮番叙述,使读者对叙述的两件事同时都关注。

2.叙述视角与人称

叙述视角也称叙述聚焦,是指叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。同样的事件从不同的角度看去就可能呈现出不同的面貌,在不同的人看来也会有不同的意义。叙述视角分为三种形态:

(1)全知视角(上帝视角)

叙述者>人物,也就是叙述者比任何人物知道的都多,他全知全觉,而且可以不向读者解释这一切他是如何知道的。正如韦勒克.沃伦在《文学原理》中所说:“他可以用第三人称写作,作一个‘全知全能’的作家。这无疑是传统的和‘自然的’叙述模式。作者出现在他的作品的旁边,就像一个演讲者伴随着幻灯片或纪录片进行讲解一样。”这种“讲解”可以超越一切,任何地方发生的任何事,甚至是同时发生的几件事,他全都知晓。在这种情况下,读者只是被动地接受故事和讲述.

这种“全知全能”的叙述视角,很像古典小说中的说书人,只要叙述者想办到的事,没有办不到的。想听、想看、想走进人物内心、想知道任何时间、任何地点发生的任何事,都不难办到。因此,这种叙述视角最大最明显的优势在于,视野无限开阔,适合表现时空延展度大,矛盾复杂,人物众多的题材,因此颇受史诗性作品的青睐。其次是便于全方位(内、外,正、侧,虚、实,动、静)地描述人物和事件。另外,可以在局部灵活地暂时改变、转移观察或叙述角度,这既多少增加了作品的可信性,又使叙事形态显出变化并从而强化其表现力。叙事朴素明晰,读者看起来觉得轻松,也是它的一个优点。

2.叙述视角与人称

叙述视角也称叙述聚焦,是指叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。同样的事件从不同的角度看去就可能呈现出不同的面貌,在不同的人看来也会有不同的意义。叙述视角分为三种形态:。

(1)全知视角(上帝视角)

全知视角的缺陷:它经常受到挑剔和怀疑的是叙事的真实可信性,亦即“全知性”,文中只有作者的一个声音,一切都是作者意识的体现,再者,这种叙事形态大体是封闭的,结构比较呆板,时空基本按照自然时序延伸扩展或改变,缺少腾挪迭宕;加之是“全知”的叙事,留给读者的再创造的余地十分有限,迫使他们被动地跟着叙事跑,这显然也不符合现代人的口味。

(2)有限视角

叙述者=人物,也就是叙述者所知道的同人物知道的一样多,叙述者只借助某个人物的感觉和意识,从他的视觉、听觉及感受的角度去传达一切。由于叙述者进入故事和场景,一身二任,或讲述亲历或转叙见闻,其话语的可信性、亲切性自然超过全知视角叙事。这种内视角包括主人公视角和见证人视角两种。

主人公视角即由主要人物充当叙述的视点,其好处在于:

①人物叙述自己的事情,自然而然地带有一种特殊的亲切感和真实感。只要他愿意就可以祖露内心深处隐秘的东西,即使他的话语有所夸张或自谦,读者也许把这当作他性格的外现,而不像对待“全知”视角那样百般挑剔质疑。

②吸收了全知视角全方位描述人物的优点,便于揭示主人公自己的深层心理,对于其他人物,也可以从外部描写,并运用一定的艺术方式接触到他们的内心世界。

这种视角的主要局限是:

①受视点人物本身条件诸如年龄性别、教养熏陶、思想性格、气质智商等等的限制。容易造成主人公情况与其叙事话语格调、口吻,与其所叙题材的错位,结果就会像全知视角那样不可信。

②难以用来叙述背景复杂事件重大的题材

③很难描写充当视点人物的主人公的外部形象,勉强这样做就像照镜子,不免有些扭捏造作。

见证人视角即由次要人物(一般是线索人物)充当叙述的视点,它的优越性要大于主人公视点:

①作为目击者、见证人,他的叙述对于塑造主要人物的完整形象更客观更有效,这是很明显的。

②必要时叙述者可以对所叙人物和事件做出感情反映和道德评价,这不仅为作者间接介入提供了方便,而且给作品带来一定的政论色彩和抒情气息。普希金的《射击》《驿站长》都是有代表性的见证人叙事。

③通过叙述者倾听别人的转述,灵活地暂时改变叙事角度,以突破他本人在见闻方面的限制。如《驿站长》中驿站长的女儿杜妮亚被骠骑兵拐走的经过,就是由驿站长转述给“我”的。

④见证人在叙述主要人物故事的时候,由于他进入场景,往往形成他们之间的映衬、矛盾、对话关系,无疑会加强作品表现人物和主题的力度,有时则会借以推动情节的发展。但见证人视点同样受叙述者见闻、性格、智力等的局限,有些事情的真相以及主要人物内心深处的东西,只有靠上面提到的主人公自己的话语来揭示,如果这样的话语写得过长,就可能冲淡基本情节,并造成叙事呆板等弊病。

在当代小说中,以有限视角叙述的作品大量存在。它强化了作品的真实性,扩展了作品的表现力。如冯骥才的《高女人和她的矮丈夫》,作家选取了团结大楼的居民眼光作为叙述视角。这种叙述视角一直难以窥破那对高低不成比例的夫妻之间的秘密。作家固执地坚持这种叙述视角,因而最终我们只是和团结大楼的居民一道得到几个画面:他们在外观上的不协调,他们挨了批斗并被迫生离,他们的重聚以至话别。小说不仅以这些画面有力地征服了读者,而且画面之间的空白还令我们的思绪萦绕不已。

叙述视角的特征通常是由叙述人称决定的。总起来说有四种情形:第一人称叙述、第三人称叙述、第二人称叙述和人称或视角变换叙述。

(1)第一人称(有限视角)

第一人称叙述的作品中叙述者同时又是故事中的一个角色,叙述视角因此而移入作品内部,成为内在式焦点叙述。这种叙述角度有两个特点:首先,这个人物作为叙述者兼角色,他不仅可以参与事件过程,又可以离开作品环境而向读者进行描述和评价。这双重身份使这个角色不同于作品中其他角色,比其他故事中人物更“透明”、更易于理解。其次,他作为叙述者的视角受到角色身份的限制,不能叙述本角色所不知的内容。

小说采用第一人称进行叙述,因为叙述人是局内人,熟悉人物及其活动或是直接介入某事件,所以叙述人很容易给人一种真实感,无意中也拉近了与读者的距离。与此同时,它往往带有比较强的主观性,从而使小说在很大程度上呈现较浓厚的感彩。具体有以下几种情形

①为了增加作品的真实感,拉近与读者之间的距离,使读者读后有一种亲切感。如萧红《小城三月》:

只有我们的马车,因为载着翠姨的愿望,在街上奔驰得特别的清醒,又特别的快。雪下的更大了,街上什么人都没有了,只有我们两个人,催着车夫,跑来路去。一直到天都很晚了,鞋子没有买到。翠姨深深的看到我的眼里说:“我的命,不会好的。”我很想装出大人的样子,来安慰她,但是没有等到找出什么适当的话来,泪便流出来了。

(1)第一人称(有限视角)

②小说叙述者叙述时带有比较浓的抒情气息。这种小说通常侧重于叙述由生活(事件)所带来的感受和心理。比较典型的代表是郁达夫的作品,他的《沉沦》《南迁》《银灰色的死》《春风沉醉的晚上》等浪漫抒情小说,采用的是一种自叙的方式,以“我”作为叙述人来叙述人物及事件。

③小说要着力表现的是人物,选取的素材又比较零散,为了突出人物,将这些零散的素材集中,这种情况下,也比较适合采用第一人称进行叙述。如老舍《我这一辈子》,作者要表现的是主人公的灰色人生,主人公一辈子经历的事件多而杂,作者采用第一人称叙述,通过“我”的口吻,叙述小说主人公一生不顺畅的经历。

④小说以日记、书信等形式出现。这时的叙述人一般采用第一人称,在具体叙述时,要兼顾日记体和书信体的特点,叙述人应该自由灵活一些。比较著名的如鲁迅的《狂人日记》、歌德的《少年维特之烦恼》等。

(2)第三人称(全知或有限视角)

第三人称叙述是从与故事无关的旁观者立场进行的叙述。由于叙述者通常是身份不确定的旁观者,因而造成这类叙述的传统特点是无视角限制。叙述者如同无所不知的上帝,可以在同一时间内出现在各个不同的地点,可以了解过去、预知未来,还可随意进入任何一个人物的心灵深处挖掘隐私。小说采用第三人称叙述视角,由于叙述者在局外,抒写很自由,不受限制,叙述者可以全方位地描写人物,叙述事件,可以多角度地反映社会生活和现实人生。第三人称叙述一般比较客观冷静。

但正由于作者获得了充分的叙述自由,这种叙述方式容易产生的一种倾向便是叙述者对作品中人物及其命运、对所有事件可完全预知和任意摆布,读者在阅读过程中也会有意无意地意识到,叙述者早已洞悉故事中还未发生的一切,而且终将讲述出读者所需要知道的一切,因此读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来。这样就剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

(2)第三人称(全知或有限视角)

到了现代,这种无所不知的叙述方式受到许多小说批评家的非难。因此,很多作家放弃了第三人称可以无所不在的自由,而是故意采用有限视角——叙述者只对某个人物无所不知,而对其他人物却并不了解,如海明威《桥边的老人》中,尽管一开始也运用第三人称,叙述者却对一切装作不知,这个旁观者与读者差不多,等待着小说中人物的“下一步”。一言以蔽之:两种叙述人称可以巧妙地结合。又如伍尔夫《达罗卫夫人》,用的是第三人称。故事中有好几位人物,然而叙述的焦点始终落在达罗卫夫人身上,除了她的所见、所为、所说之外,主要是着力描写了她的心理活动。其他人物都是作为同达罗卫夫人有关的环境中的人物出现的。我们可以感到,叙述者实际上完全是从达罗卫夫人的角度观察世界的。这是一种内在式视角的叙述。这种第三人称已经接近于第一人称叙述人。

因此,第三人称叙述视角有全知视角和限制视角之分。

(3)第二人称(一般与叙述视角无关)

第二人称叙述是指故事中的主人公或者某个角是以“你”的称谓出现的。这是一种很少见的叙述视角。因为这里似乎强制性地把读者拉进了故事中,尽管这只是个虚拟的读者,但总归会使现实中的读者觉得有点奇怪。阿根廷作家博尔赫斯的短篇小说《玫瑰色街角的人》中就有这样的叙述方式:

想想看,您走过来,在所有的人中间,独独向我打听那个已故的弗兰西斯科·雷亚尔的事。是的,我认识他,尽管他不是这一带的人。他的地盘是在北边——从瓜达卢佩湖直到炮兵营的整个狭长地带。我见到他的面没有超过三次,而且都是在同一个晚上。可是这种晚上永远不会使您忘记……当然,您不是那种认为名声有多么了不起的人……

这里的第二人称不过是叙述者设定的一个听众,与叙述视角毫无关系。故事本身的叙述视角仍然是第一人称。事实上,讲述“你”的故事的叙述者只能是“我”也就是第一人称,即使故事中的叙述完全都是“你”的语言,那也只能是“我”在转述,但因为“我”不出场而使得叙述变成了旁观者的视角,也就是变成了以“你”为角色称谓的一种第三人称叙述的变体。但因为叙述者把叙述的接受者作为故事中的一个角色来对待,从而使得现实的读者与虚拟的叙述接受者作为故事中的一个角色来对待,从而使得现实的读者与虚拟的叙述接受者二者之间的距离拉大,形成一种叙述者参与到故事内容中的反常阅读经验。这是作者意制造的一种特殊效果。

(4)视角的转换与多视角

小说叙述视角的区分是相对的,在具体小说创作中,不少小说的叙述视角往往不是单一采用第一人称叙述视角或第三人称叙述视角,而是在必要时将二者结合来使用。如卡夫卡《乡村婚礼的筹备》,其主要叙述视角是第三人称限制视角,但在具体叙述时,特别是涉及拉班的意识活动时,又转换成第一人称叙述视角。

视角的转换是使小说叙述灵活、不板滞的一个重要手段。《红楼梦》第三回“林黛玉进贾府”就是运用视角转换非常成功的例子:贾府中贾母及贾府中重要人物如王熙凤、贾宝玉等人的外貌和、性格是通过林黛玉的视角来叙述的,而有关林黛玉的形容和表现则是通过王熙凤、贾宝玉等人的视角来观察的。这种转换视角比用单一视角叙述要生动得多,而且人物性格也被刻画得鲜明有力。

又如《水浒传》中“林教头风雪山神庙”一回:

忽一日,李小二正在门前安排菜蔬下饭,只见一个人闪将进来,酒店里坐下,随后又一人闪入来。看时,前面那个人是军官打扮,后面这个走卒模样,跟着也来坐下。

(4)视角的转换与多视角

这一段叙述显然是从李小二的视角出发的。明末小说批评家金圣叹在这一段后批道:“‘看时’二字妙,是李小二眼中事。一个小二看来是军官,一个小二看来是走卒,先看他跟着,却又看他一齐坐下,写得狐疑之极,妙妙。”他不仅看出了视角的变换,而且注意到这种变换对故事中情绪氛围变化的影响。实际上中国传统的白话短篇小说是从“说话”(即说书)艺术中发展起来的,说话人为了吸引听众,需要绘声绘色地模拟故事情境,所以常常需要变换视角以达到那种设身处地“说一人,肖一人”的逼真效果。

不仅叙述视角可以从所叙述的内容看出变换,故事中叙述人称也可以变换。如普希金的小说《驿站长》,从整体上来说是第一人称叙述的故事,但在讲到故事中老驿站长的女儿都妮亚的故事时是这样说的

……于是他就把他的伤心事详详细细地讲给我听了。——三年前一个冬天的晚上,站长正在新登记簿上面划线,他的女儿在壁板后面给自己缝衣服,一辆三驾马车到了…

这里用间接引语的方式讲述都妮亚的故事时叙述人称就从第一人称变换为第三人称了。通过这种叙述视角与人称的交替变换,故事叙述中在把握远近粗细时有了更多的自由,因而也就可以叙述得更生动。

3.叙述节奏(张弛有度,详略得当)

节奏是叙事类作品产生特有的艺术魅力的重要因素,具体指的是叙述过程中起伏变化所产生的话语的音乐感和跌宕美。如鲁迅小说《伤逝》的开头,作者只用一句节奏鲜明的话,就为全篇定下了感情基调:“如果我能够,我要写下我的悔恨和悲哀,为子君,为自己。”主人公涓生对往事伤感的回叙从沉痛的诉说开始。他的悔恨凝结在三字一顿的短语里,仿佛一张嘴便哽咽住了。作者这样写,就形成了小说的叙事节奏,叫人读来上口,听来悦耳,体验到一种音乐感。

节奏是一切艺术的灵魂。平铺直叙、波澜不惊的叙述是没有意味的。叙述需要详略得当,详细的东西需要放慢节奏,而简略的东西只需一笔带过。空白点和省略可以加快叙述的节奏。

不同的叙述节奏还表现着不同的情趣,带着不同的审美意味。

(1)加速和减速

加速:次要情节,一笔带过。加速是“张”,是跳跃,是略写,多用叙述手法,读者一般用快速阅读,细细品味。

减速:关键情节、精彩之处,浓墨重彩。减速是“弛”,是慢行,是工笔细描细绘,多用描写手法,读者要用慢速阅读,细细品味。

小说的阅读魅力就是体现在加速与减速交织,一张一弛,跌宕起伏,一波三折。叙述与描写是控制小说速度和营造叙事波澜的法宝。

如《红楼梦》中“宝黛初会”的速度控制:

宝玉看罢,因笑道:"这个妹妹我曾见过的。"贾母笑道:"可又是胡说,你又何曾见过他 "宝玉笑道:"虽然未曾见过他,然我看着面善,心里就算是旧相识,今日只作远别重逢,亦未为不可。"贾母笑道:"更好,更好,若如此,更相和睦了。"

宝玉便走近黛玉身边坐下,又细细打量一番,因问:"妹妹可曾读书 "黛玉道:"不曾读,只上了一年学,些须认得几个字。"宝玉又道:"妹妹尊名是那两个字 "黛玉便说了名。宝玉又问表字。黛玉道:"无字。"宝玉笑道:"我送妹妹一妙字,莫若`颦颦'二字极妙。"探春便问何出。宝玉道:"<<古今人物通考>>上说:`西方有石名黛,可代画眉之墨。'况这林妹妹眉尖若蹙,用取这两个字,岂不两妙!"探春笑道:"只恐又是你的杜撰。"宝玉笑道:"除<<四书>>外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成 "又问黛玉:"可也有玉没有 "众人不解其语,黛玉便忖度着因他有玉,故问我有也无,因答道:"我没有那个。想来那玉是一件罕物,岂能人人有的。"

宝玉听了,登时发作起痴狂病来,摘下那玉,就狠命摔去,骂道:"什么罕物,连人之高低不择,还说`通灵'不`通灵'呢!我也不要这劳什子了!"吓的众人一拥争去拾玉。贾母急的搂了宝玉道:"孽障!你生气,要打骂人容易,何苦摔那命根子!"宝玉满面泪痕泣道:"家里姐姐妹妹都没有,单我有,我说没趣,如今来了这们一个神仙似的妹妹也没有,可知这不是个好东西。"贾母忙哄他道:"你这妹妹原有这个来的,因你姑妈去世时,舍不得你妹妹,无法处,遂将他的玉带了去了:一则全殉葬之礼,尽你妹妹之孝心,二则你姑妈之灵,亦可权作见了女儿之意。因此他只说没有这个,不便自己夸张之意。你如今怎比得他 还不好生慎重带上,仔细你娘知道了。"说着,便向丫鬟手中接来,亲与他带上。宝玉听如此说,想一想大有情理,也就不生别论了。【以上减速】

当下,奶娘来请问黛玉之房舍……"每人一个奶娘并一个丫头照管,余者在外间上夜听唤。一面早有熙凤命人送了一顶藕合色花帐,并几件锦被缎褥之类。

黛玉只带了两个人来:一个是自幼奶娘王嬷嬷,一个是十岁的小丫头,亦是自幼随身的,名唤作雪雁。贾母见雪雁甚小,一团孩气,王嬷嬷又极老,料黛玉皆不遂心省力的,便将自己身边的一个二等丫头,名唤鹦哥者与了黛玉。外亦如迎春等例,每人除自幼乳母外,另有四个教引嬷嬷,除贴身掌管钗钏プ沐两个丫鬟外,另有五六个洒扫房屋来往使役的小丫鬟。当下,王嬷嬷与鹦哥陪侍黛玉在碧纱橱内。宝玉之乳母李嬷嬷,并大丫鬟名唤袭人者,陪侍在外面大床上。【以上加速】

(2)省略或隐蔽

①事件省略

小说叙述,其实叙述的不过是事件——过去、现在或未来,是线性时间下的纷繁人事。作者为了使自己想要表达的内容紧凑,应该精心地选取特定时段的人事,除此时段之外不必关注的人事往往采用简省的方式处理。

②内容省略

作者在叙述时有意藏而不露或干脆留白,给读者余出想象的空间,供读者玩味。海明威“冰山原则”:

如果一名散文作家对于他写的内容有足够的了解,他也许会省略他懂的东西,而读者还是会对那些东西有强烈的感觉的,仿佛作家已经点明了一样,如果他是非常认真的写作的话。一座冰山的仪态之所以庄严,是因为它只有八分之一露出水面。

省略是小说叙述的一个必要的手段或技巧,它有助于小说叙述集中紧凑、凝练含蓄,使小说于有限的文本之外有极其丰富的内涵,让读者读后还能有意犹未尽之感。

(3)重复

叙事频率是指文本话语与故事内容的重复关系,分为话语重复和事件重复。在小说《伤逝》中,主要是话语重复,像高频词“寂静”“空虚” ,“寂静”出现了九次,“空虚”出现了十八次。作者借助这两个词的话语重复,来抒写哀怨感人的沉重笔调,可谓直烙人心。另外,运用话语重复描写会馆环境和陈设描写:“时光过得真快,我爱子君,仗着她逃出这寂静和空虚,已经满一年了。事情又这么不凑巧,我重来时,偏偏空着的又只有这一间屋。依然是这样的破窗,这样的窗外的半枯的槐树和老紫藤,这样的窗前的方桌,这样的败壁,这样的靠壁的板床。”用“依然”一词意味重复,一年后,屋子还是那间屋子,环境还是那个环境,陈设还是那些陈设,可是小说的另一个主人公子君已经不在了。由物及人,渲染一种悲凉的气氛,烘托一种空虚的心境。

4.叙述腔调(叙述风格)

1.腔调:说话的声音、语气等。

叙述腔调:叙述者流露出的感彩、年龄、性别、身份等个性化的特征;它或多或少带有作者的影子和烙印,与小说或作者的风格密切相关,甚至可说腔调即风格。

例如,伍尔芙小说的睿智与抒情,海明威小说的内敛与沉潜,芥川龙之介小说的深刻与蕴藉,鲁迅小说的幽默与深刻,余华小说的冷峻与悲悯,老舍小说的幽默与睿智……

作家的强调也不是一成不变的。在有些小说里,有时作家可以将自己惯用的腔调隐藏起来,换成人物的口吻说话。如塞林格《麦田里的守望者》:

你要是真想听我讲,你想要知道的第一件事可能是我在什么地方出生,我倒楣的童年是怎样度过,我父母在生我之前干些什么,以及诸如此类的大卫·科波菲尔式废话,可我老实告诉你,我无意告诉你这一切。首先,这类事情叫我腻烦;其次,我要是细谈我父母的个人私事,他们俩准会大发脾气。对于这类事情,他们最容易生气,特别是我父亲。他们为人倒是挺不错——我并不想说他们的坏话——可他们的确很容易生气。再说,我也不是要告诉你他妈的我整个自传。我想告诉你的只是我在去年圣诞节前所过的那段荒唐生活,后来我的身体整个儿垮了,不得不离家到这儿来休养一阵。

塞林格把整个故事的讲述空间完全留给这个纽约少年,作者模仿少年霍尔顿的口气,用夸张的词汇表达自己强烈的情感,句子短小,有些地方还存在语病。从霍尔顿那几句不干净的口头语里,我们感受到叙述人对现实的强烈不满、又不失单纯的个性。这部小说的成功,很大程度上就在于这种独特强调的运用。

2、讲述与显示

以“讲述”为主的小说,叙述腔调较为明显,小说中夹杂着叙述者的主观情感与判断;而以“显示”为主的小说,叙述腔调不太明显,叙述者往往较客观地展示画面和场景,是非曲直交由读者去判断。

比如,《桥边的老人》重“显示”,而《祝福》重“讲述”。《祝福》中的叙述者“我”在被濒死的祥林嫂问过有无灵魂和地狱之类的问题之后,良心上惶恐不安;同时对鲁镇的封闭落后及鲁四老爷的守旧无情有说不出的反感。所以小说中有大段的“我”对祥林嫂一生尤其是死亡的看法,有自我的省察,这些都揭示着小说的主题。

8. ①文体新颖,“旧瓶装新酒”,采用小学生命题作文式的幼稚文体,将小学生黄博浩的日常,以碎片方式展示出来。后面加上评语,让读者玩味。以最“蹩脚”的写作方式取得最佳叙事效果。

②全文采用第一人称视角。以“我”为写作对象和叙述主体,通过平凡的小人物视角,少年内心的天真澄明也与成人世界的暗淡复杂形成了对照,更加耐人寻味。

③用儿童口吻叙事,小说幽默生动,充满童趣。爱用成语,为练写作刻意增添文采造成的褒贬错位,造成似是而非的幽默效果。

(如果答“散文化组织材料”等其他答案并能合理说明,也可酌情给分。如评价语言风格属于边缘答案。)

(湖北十一校第一次联考)

8.作为一篇“另类”的小说,本文在叙述上有什么特点?(4 分)。

(2022届t8联考高三第一次联考)《归去来》

8.请简要分析本文在叙述方面的艺术特色。(4分)

8.

①在叙述的视角上,小说采用第一人称的有限视角叙事,通篇贯穿“我”的意识流动和内心独白。

②在叙述腔调上,以“讲述”为主,夹杂着叙述者的情感和判断。

③在叙述的速度上,有简约的概括叙述,也有丰盈的详细描写,叙述张弛有度,快慢相间,使得小说引人入胜。

9.请简要分析本文的叙述视角及其作用

本文采用了智能机器人这一有限视角叙事。(1分)

作用:

①增添小说情节的现场感和真实感,给人耳目一新的感觉;(1分)

②便于直接表现智能机器人非凡的观察力、思考力等,更能让读者真切地感受到机器人的智能化和先进性;(2分)

③利于读者反思人类自身的种种表现,从而表现小说主题。(2分)

九师联盟

湖北省百校2022届高三10月联考语文试题

9. 文章为什么不完全按时间顺序来叙述?请结合文章简要分析。

9. 文章先交代邹习祥的志愿军狙击手的战斗英雄身份,接着叙述他的战后的普通人生活,再叙述他的战斗事迹。从人物塑造上来看,这样叙述突出了邹习祥为国奉献却默默无闻、不事张扬的高尚精神;从结构安排上来看,设置了悬念,避免了平铺直叙,激发了读者的阅读兴趣。

(2018课标全国ⅰ)《赵一曼女士》

3.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处 请结合作品简要分析。(6分)

①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;

②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

评分参考 每点2分,得分关键点为“尊敬”“立体”“真实”,如把“当下意义”“主题”具体写出来也可。

(2018课标全国ⅰ)《赵一曼女士》

3.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处 请结合作品简要分析。(6分)

解析 本题考查赏析小说的结构艺术的能力。本题应从主题表达、人物塑造、读者感受等角度进行分析。小说中历史与现实交织穿插,从主题表达的角度看,能体现赵一曼精神在当下所具有的积极意义;从人物塑造的角度看,以现实的眼光观照历史,有利于全方位地了解历史人物,更能凸显人物性格及精神;从读者感受的角度看,小说以这种方式叙述更有真实感,使人印象深刻。

2014课标全国ⅰ

3.作品是怎样叙述渡夫的故事的 这样写有什么好处 请简要分析。(6分)

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;

②以“钱”为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;

③多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历,使叙事更加集中;

④情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。

解析

可分两个步骤:首先,要指出叙事的角度、行文的线索和表达方式;其次,从结构和内容两方面谈这样写的好处。

小说叙事艺术

1.叙述类型可分为多种类型,比较常见的有顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙。

(1)顺叙

顺叙,即正叙,小说情节基本上是按照时间发展的先后顺序依次叙述的。

顺叙,最普遍、最常见,是我国传统的古典白话小说惯用的叙述方式,如《三国演义》《水浒传》《西游记》等小说基本上采用的是顺叙。现代作家也有不少用这种叙述方式叙述人物事件,如张爱玲就比较喜欢以讲故事的形式,按照故事(事件)发生的自然顺叙组织情节,刻画人物。

顺叙的优点是能将事件的来龙去脉交代得比较清楚,条理清晰,在故事情节的不断推进中,人物的性格也得以充分的展现;缺点是平铺直叙容易给人以平淡的感觉,从而缺乏足够的吸引力。

(2)倒叙

倒叙是相对于顺叙来说的一种叙述方式,它不按时间先后的顺叙来叙述事件,而是在小说的开头就对某些发生较晚近的故事情节或结局先作交代,然后再回过头来叙述事件的来龙去脉、前因后果和发展过程。

①为了凸显小说的主题,可以把最能表现主题的部分提到开头,以示突出。如鲁迅的小说《祝福》就属于这一类倒叙,小说一开头就把样林嫂的悲惨结局写出来,在叙述样林嫂不幸的人生遭际。

②为了使小说在章法上不呆滞,富有变化,避免单调的平铺直叙,可将事件发展过程中最关键的部分或结局放到开头写,使小说显得章法灵。如谌容《人到中年》写已到中年的优秀眼科大夫陆文婷忘我工作的故事。小说采用的是倒叙方式,开头就叙述陆文婷病倒,不知自己身在何方,然后再回头叙述她病倒之前的工作状况以及家庭状况等内容。

③为了增强小说的艺术效果,使小说情节引人入胜,可将最能引起读者兴趣的内容放在小说的开头,制造一定的悬念。如马尔克斯《百年孤独》的开头:

许多年后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。

(3)插叙

所谓插叙,就是在叙述主要事件的过程中,插入一段与人物或情节相关的内容(譬如人物的介绍、事件的背景或原因)的一种叙述方式

①为了使读者更多地了解故事情节,在叙述中心事件的发展过程中,有关事件的背景或原因插入一段叙述,带有追叙的性质。如鲁迅先生的《故乡》,当母亲和“我”提到闰土时,作者写道:“这时候,我的脑子里忽然闪出一幅神异的图画来”接着便插叙了一段30年前“我”与少年闰土交往的故事,刻画了少年闰土天真活泼、机智勇敢的形象,这与眼前所见的闰土形成鲜明的对比。

②为了使事件叙述得更清楚,增强表现力,插入一段叙述,对小说人物或情节做必要的注释。如《孔乙已》中写酒价的上涨:

傍午傍晚散了工,每每花四文铜钱买一碗酒——这是二十多年前的事,现在每碗要涨到十文——靠掌柜外站着,热热地喝了休息

插叙是为了适应内容的需要,插叙的分量不能超过中心事件,不可喧宾夺主。运用插叙,有助于展开主要事件,丰富文章内容,刻画人物形象,使叙述曲折有致,结构富于变化。

(4)补叙

所谓补叙,是指为了使叙述更加丰富,更富有表现力,在小说中心事件的叙述过程中,适当地对所叙述的内容作一些补充的一种叙述方式。

补叙的内容多半是简要的片段,一般只对原有的叙述起补充作用,增强小说的艺术感染力。如《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲。看到这里,读者自然生疑:同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?这时,作者不慌不忙地交代了吴用,晁盖等七人的姓名,并介绍了使用障眼法、当面吃酒以瓢下药的经过。又如莫泊桑《项链》在结尾时交代项链是假的,与前文的诸多细节形成呼应。

运用补叙,有助于更好地表达主题,使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。

(5)平叙

平叙,即平行叙述,叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。平叙多用于篇幅较长的小说,如章回体小说。

平叙常见的有两种方式:

一种是“花开两朵,各表一枝”,对于两件或多件同时发生的事,分开叙述,先叙一件事,然后在叙另一件事;

另一种是对要叙述的各种事交替着进行叙述,按照情节发展的需要轮番叙述,使读者对叙述的两件事同时都关注。

2.叙述视角与人称

叙述视角也称叙述聚焦,是指叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。同样的事件从不同的角度看去就可能呈现出不同的面貌,在不同的人看来也会有不同的意义。叙述视角分为三种形态:

(1)全知视角(上帝视角)

叙述者>人物,也就是叙述者比任何人物知道的都多,他全知全觉,而且可以不向读者解释这一切他是如何知道的。正如韦勒克.沃伦在《文学原理》中所说:“他可以用第三人称写作,作一个‘全知全能’的作家。这无疑是传统的和‘自然的’叙述模式。作者出现在他的作品的旁边,就像一个演讲者伴随着幻灯片或纪录片进行讲解一样。”这种“讲解”可以超越一切,任何地方发生的任何事,甚至是同时发生的几件事,他全都知晓。在这种情况下,读者只是被动地接受故事和讲述.

这种“全知全能”的叙述视角,很像古典小说中的说书人,只要叙述者想办到的事,没有办不到的。想听、想看、想走进人物内心、想知道任何时间、任何地点发生的任何事,都不难办到。因此,这种叙述视角最大最明显的优势在于,视野无限开阔,适合表现时空延展度大,矛盾复杂,人物众多的题材,因此颇受史诗性作品的青睐。其次是便于全方位(内、外,正、侧,虚、实,动、静)地描述人物和事件。另外,可以在局部灵活地暂时改变、转移观察或叙述角度,这既多少增加了作品的可信性,又使叙事形态显出变化并从而强化其表现力。叙事朴素明晰,读者看起来觉得轻松,也是它的一个优点。

2.叙述视角与人称

叙述视角也称叙述聚焦,是指叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。同样的事件从不同的角度看去就可能呈现出不同的面貌,在不同的人看来也会有不同的意义。叙述视角分为三种形态:。

(1)全知视角(上帝视角)

全知视角的缺陷:它经常受到挑剔和怀疑的是叙事的真实可信性,亦即“全知性”,文中只有作者的一个声音,一切都是作者意识的体现,再者,这种叙事形态大体是封闭的,结构比较呆板,时空基本按照自然时序延伸扩展或改变,缺少腾挪迭宕;加之是“全知”的叙事,留给读者的再创造的余地十分有限,迫使他们被动地跟着叙事跑,这显然也不符合现代人的口味。

(2)有限视角

叙述者=人物,也就是叙述者所知道的同人物知道的一样多,叙述者只借助某个人物的感觉和意识,从他的视觉、听觉及感受的角度去传达一切。由于叙述者进入故事和场景,一身二任,或讲述亲历或转叙见闻,其话语的可信性、亲切性自然超过全知视角叙事。这种内视角包括主人公视角和见证人视角两种。

主人公视角即由主要人物充当叙述的视点,其好处在于:

①人物叙述自己的事情,自然而然地带有一种特殊的亲切感和真实感。只要他愿意就可以祖露内心深处隐秘的东西,即使他的话语有所夸张或自谦,读者也许把这当作他性格的外现,而不像对待“全知”视角那样百般挑剔质疑。

②吸收了全知视角全方位描述人物的优点,便于揭示主人公自己的深层心理,对于其他人物,也可以从外部描写,并运用一定的艺术方式接触到他们的内心世界。

这种视角的主要局限是:

①受视点人物本身条件诸如年龄性别、教养熏陶、思想性格、气质智商等等的限制。容易造成主人公情况与其叙事话语格调、口吻,与其所叙题材的错位,结果就会像全知视角那样不可信。

②难以用来叙述背景复杂事件重大的题材

③很难描写充当视点人物的主人公的外部形象,勉强这样做就像照镜子,不免有些扭捏造作。

见证人视角即由次要人物(一般是线索人物)充当叙述的视点,它的优越性要大于主人公视点:

①作为目击者、见证人,他的叙述对于塑造主要人物的完整形象更客观更有效,这是很明显的。

②必要时叙述者可以对所叙人物和事件做出感情反映和道德评价,这不仅为作者间接介入提供了方便,而且给作品带来一定的政论色彩和抒情气息。普希金的《射击》《驿站长》都是有代表性的见证人叙事。

③通过叙述者倾听别人的转述,灵活地暂时改变叙事角度,以突破他本人在见闻方面的限制。如《驿站长》中驿站长的女儿杜妮亚被骠骑兵拐走的经过,就是由驿站长转述给“我”的。

④见证人在叙述主要人物故事的时候,由于他进入场景,往往形成他们之间的映衬、矛盾、对话关系,无疑会加强作品表现人物和主题的力度,有时则会借以推动情节的发展。但见证人视点同样受叙述者见闻、性格、智力等的局限,有些事情的真相以及主要人物内心深处的东西,只有靠上面提到的主人公自己的话语来揭示,如果这样的话语写得过长,就可能冲淡基本情节,并造成叙事呆板等弊病。

在当代小说中,以有限视角叙述的作品大量存在。它强化了作品的真实性,扩展了作品的表现力。如冯骥才的《高女人和她的矮丈夫》,作家选取了团结大楼的居民眼光作为叙述视角。这种叙述视角一直难以窥破那对高低不成比例的夫妻之间的秘密。作家固执地坚持这种叙述视角,因而最终我们只是和团结大楼的居民一道得到几个画面:他们在外观上的不协调,他们挨了批斗并被迫生离,他们的重聚以至话别。小说不仅以这些画面有力地征服了读者,而且画面之间的空白还令我们的思绪萦绕不已。

叙述视角的特征通常是由叙述人称决定的。总起来说有四种情形:第一人称叙述、第三人称叙述、第二人称叙述和人称或视角变换叙述。

(1)第一人称(有限视角)

第一人称叙述的作品中叙述者同时又是故事中的一个角色,叙述视角因此而移入作品内部,成为内在式焦点叙述。这种叙述角度有两个特点:首先,这个人物作为叙述者兼角色,他不仅可以参与事件过程,又可以离开作品环境而向读者进行描述和评价。这双重身份使这个角色不同于作品中其他角色,比其他故事中人物更“透明”、更易于理解。其次,他作为叙述者的视角受到角色身份的限制,不能叙述本角色所不知的内容。

小说采用第一人称进行叙述,因为叙述人是局内人,熟悉人物及其活动或是直接介入某事件,所以叙述人很容易给人一种真实感,无意中也拉近了与读者的距离。与此同时,它往往带有比较强的主观性,从而使小说在很大程度上呈现较浓厚的感彩。具体有以下几种情形

①为了增加作品的真实感,拉近与读者之间的距离,使读者读后有一种亲切感。如萧红《小城三月》:

只有我们的马车,因为载着翠姨的愿望,在街上奔驰得特别的清醒,又特别的快。雪下的更大了,街上什么人都没有了,只有我们两个人,催着车夫,跑来路去。一直到天都很晚了,鞋子没有买到。翠姨深深的看到我的眼里说:“我的命,不会好的。”我很想装出大人的样子,来安慰她,但是没有等到找出什么适当的话来,泪便流出来了。

(1)第一人称(有限视角)

②小说叙述者叙述时带有比较浓的抒情气息。这种小说通常侧重于叙述由生活(事件)所带来的感受和心理。比较典型的代表是郁达夫的作品,他的《沉沦》《南迁》《银灰色的死》《春风沉醉的晚上》等浪漫抒情小说,采用的是一种自叙的方式,以“我”作为叙述人来叙述人物及事件。

③小说要着力表现的是人物,选取的素材又比较零散,为了突出人物,将这些零散的素材集中,这种情况下,也比较适合采用第一人称进行叙述。如老舍《我这一辈子》,作者要表现的是主人公的灰色人生,主人公一辈子经历的事件多而杂,作者采用第一人称叙述,通过“我”的口吻,叙述小说主人公一生不顺畅的经历。

④小说以日记、书信等形式出现。这时的叙述人一般采用第一人称,在具体叙述时,要兼顾日记体和书信体的特点,叙述人应该自由灵活一些。比较著名的如鲁迅的《狂人日记》、歌德的《少年维特之烦恼》等。

(2)第三人称(全知或有限视角)

第三人称叙述是从与故事无关的旁观者立场进行的叙述。由于叙述者通常是身份不确定的旁观者,因而造成这类叙述的传统特点是无视角限制。叙述者如同无所不知的上帝,可以在同一时间内出现在各个不同的地点,可以了解过去、预知未来,还可随意进入任何一个人物的心灵深处挖掘隐私。小说采用第三人称叙述视角,由于叙述者在局外,抒写很自由,不受限制,叙述者可以全方位地描写人物,叙述事件,可以多角度地反映社会生活和现实人生。第三人称叙述一般比较客观冷静。

但正由于作者获得了充分的叙述自由,这种叙述方式容易产生的一种倾向便是叙述者对作品中人物及其命运、对所有事件可完全预知和任意摆布,读者在阅读过程中也会有意无意地意识到,叙述者早已洞悉故事中还未发生的一切,而且终将讲述出读者所需要知道的一切,因此读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来。这样就剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

(2)第三人称(全知或有限视角)

到了现代,这种无所不知的叙述方式受到许多小说批评家的非难。因此,很多作家放弃了第三人称可以无所不在的自由,而是故意采用有限视角——叙述者只对某个人物无所不知,而对其他人物却并不了解,如海明威《桥边的老人》中,尽管一开始也运用第三人称,叙述者却对一切装作不知,这个旁观者与读者差不多,等待着小说中人物的“下一步”。一言以蔽之:两种叙述人称可以巧妙地结合。又如伍尔夫《达罗卫夫人》,用的是第三人称。故事中有好几位人物,然而叙述的焦点始终落在达罗卫夫人身上,除了她的所见、所为、所说之外,主要是着力描写了她的心理活动。其他人物都是作为同达罗卫夫人有关的环境中的人物出现的。我们可以感到,叙述者实际上完全是从达罗卫夫人的角度观察世界的。这是一种内在式视角的叙述。这种第三人称已经接近于第一人称叙述人。

因此,第三人称叙述视角有全知视角和限制视角之分。

(3)第二人称(一般与叙述视角无关)

第二人称叙述是指故事中的主人公或者某个角是以“你”的称谓出现的。这是一种很少见的叙述视角。因为这里似乎强制性地把读者拉进了故事中,尽管这只是个虚拟的读者,但总归会使现实中的读者觉得有点奇怪。阿根廷作家博尔赫斯的短篇小说《玫瑰色街角的人》中就有这样的叙述方式:

想想看,您走过来,在所有的人中间,独独向我打听那个已故的弗兰西斯科·雷亚尔的事。是的,我认识他,尽管他不是这一带的人。他的地盘是在北边——从瓜达卢佩湖直到炮兵营的整个狭长地带。我见到他的面没有超过三次,而且都是在同一个晚上。可是这种晚上永远不会使您忘记……当然,您不是那种认为名声有多么了不起的人……

这里的第二人称不过是叙述者设定的一个听众,与叙述视角毫无关系。故事本身的叙述视角仍然是第一人称。事实上,讲述“你”的故事的叙述者只能是“我”也就是第一人称,即使故事中的叙述完全都是“你”的语言,那也只能是“我”在转述,但因为“我”不出场而使得叙述变成了旁观者的视角,也就是变成了以“你”为角色称谓的一种第三人称叙述的变体。但因为叙述者把叙述的接受者作为故事中的一个角色来对待,从而使得现实的读者与虚拟的叙述接受者作为故事中的一个角色来对待,从而使得现实的读者与虚拟的叙述接受者二者之间的距离拉大,形成一种叙述者参与到故事内容中的反常阅读经验。这是作者意制造的一种特殊效果。

(4)视角的转换与多视角

小说叙述视角的区分是相对的,在具体小说创作中,不少小说的叙述视角往往不是单一采用第一人称叙述视角或第三人称叙述视角,而是在必要时将二者结合来使用。如卡夫卡《乡村婚礼的筹备》,其主要叙述视角是第三人称限制视角,但在具体叙述时,特别是涉及拉班的意识活动时,又转换成第一人称叙述视角。

视角的转换是使小说叙述灵活、不板滞的一个重要手段。《红楼梦》第三回“林黛玉进贾府”就是运用视角转换非常成功的例子:贾府中贾母及贾府中重要人物如王熙凤、贾宝玉等人的外貌和、性格是通过林黛玉的视角来叙述的,而有关林黛玉的形容和表现则是通过王熙凤、贾宝玉等人的视角来观察的。这种转换视角比用单一视角叙述要生动得多,而且人物性格也被刻画得鲜明有力。

又如《水浒传》中“林教头风雪山神庙”一回:

忽一日,李小二正在门前安排菜蔬下饭,只见一个人闪将进来,酒店里坐下,随后又一人闪入来。看时,前面那个人是军官打扮,后面这个走卒模样,跟着也来坐下。

(4)视角的转换与多视角

这一段叙述显然是从李小二的视角出发的。明末小说批评家金圣叹在这一段后批道:“‘看时’二字妙,是李小二眼中事。一个小二看来是军官,一个小二看来是走卒,先看他跟着,却又看他一齐坐下,写得狐疑之极,妙妙。”他不仅看出了视角的变换,而且注意到这种变换对故事中情绪氛围变化的影响。实际上中国传统的白话短篇小说是从“说话”(即说书)艺术中发展起来的,说话人为了吸引听众,需要绘声绘色地模拟故事情境,所以常常需要变换视角以达到那种设身处地“说一人,肖一人”的逼真效果。

不仅叙述视角可以从所叙述的内容看出变换,故事中叙述人称也可以变换。如普希金的小说《驿站长》,从整体上来说是第一人称叙述的故事,但在讲到故事中老驿站长的女儿都妮亚的故事时是这样说的

……于是他就把他的伤心事详详细细地讲给我听了。——三年前一个冬天的晚上,站长正在新登记簿上面划线,他的女儿在壁板后面给自己缝衣服,一辆三驾马车到了…

这里用间接引语的方式讲述都妮亚的故事时叙述人称就从第一人称变换为第三人称了。通过这种叙述视角与人称的交替变换,故事叙述中在把握远近粗细时有了更多的自由,因而也就可以叙述得更生动。

3.叙述节奏(张弛有度,详略得当)

节奏是叙事类作品产生特有的艺术魅力的重要因素,具体指的是叙述过程中起伏变化所产生的话语的音乐感和跌宕美。如鲁迅小说《伤逝》的开头,作者只用一句节奏鲜明的话,就为全篇定下了感情基调:“如果我能够,我要写下我的悔恨和悲哀,为子君,为自己。”主人公涓生对往事伤感的回叙从沉痛的诉说开始。他的悔恨凝结在三字一顿的短语里,仿佛一张嘴便哽咽住了。作者这样写,就形成了小说的叙事节奏,叫人读来上口,听来悦耳,体验到一种音乐感。

节奏是一切艺术的灵魂。平铺直叙、波澜不惊的叙述是没有意味的。叙述需要详略得当,详细的东西需要放慢节奏,而简略的东西只需一笔带过。空白点和省略可以加快叙述的节奏。

不同的叙述节奏还表现着不同的情趣,带着不同的审美意味。

(1)加速和减速

加速:次要情节,一笔带过。加速是“张”,是跳跃,是略写,多用叙述手法,读者一般用快速阅读,细细品味。

减速:关键情节、精彩之处,浓墨重彩。减速是“弛”,是慢行,是工笔细描细绘,多用描写手法,读者要用慢速阅读,细细品味。

小说的阅读魅力就是体现在加速与减速交织,一张一弛,跌宕起伏,一波三折。叙述与描写是控制小说速度和营造叙事波澜的法宝。

如《红楼梦》中“宝黛初会”的速度控制:

宝玉看罢,因笑道:"这个妹妹我曾见过的。"贾母笑道:"可又是胡说,你又何曾见过他 "宝玉笑道:"虽然未曾见过他,然我看着面善,心里就算是旧相识,今日只作远别重逢,亦未为不可。"贾母笑道:"更好,更好,若如此,更相和睦了。"

宝玉便走近黛玉身边坐下,又细细打量一番,因问:"妹妹可曾读书 "黛玉道:"不曾读,只上了一年学,些须认得几个字。"宝玉又道:"妹妹尊名是那两个字 "黛玉便说了名。宝玉又问表字。黛玉道:"无字。"宝玉笑道:"我送妹妹一妙字,莫若`颦颦'二字极妙。"探春便问何出。宝玉道:"<<古今人物通考>>上说:`西方有石名黛,可代画眉之墨。'况这林妹妹眉尖若蹙,用取这两个字,岂不两妙!"探春笑道:"只恐又是你的杜撰。"宝玉笑道:"除<<四书>>外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成 "又问黛玉:"可也有玉没有 "众人不解其语,黛玉便忖度着因他有玉,故问我有也无,因答道:"我没有那个。想来那玉是一件罕物,岂能人人有的。"

宝玉听了,登时发作起痴狂病来,摘下那玉,就狠命摔去,骂道:"什么罕物,连人之高低不择,还说`通灵'不`通灵'呢!我也不要这劳什子了!"吓的众人一拥争去拾玉。贾母急的搂了宝玉道:"孽障!你生气,要打骂人容易,何苦摔那命根子!"宝玉满面泪痕泣道:"家里姐姐妹妹都没有,单我有,我说没趣,如今来了这们一个神仙似的妹妹也没有,可知这不是个好东西。"贾母忙哄他道:"你这妹妹原有这个来的,因你姑妈去世时,舍不得你妹妹,无法处,遂将他的玉带了去了:一则全殉葬之礼,尽你妹妹之孝心,二则你姑妈之灵,亦可权作见了女儿之意。因此他只说没有这个,不便自己夸张之意。你如今怎比得他 还不好生慎重带上,仔细你娘知道了。"说着,便向丫鬟手中接来,亲与他带上。宝玉听如此说,想一想大有情理,也就不生别论了。【以上减速】

当下,奶娘来请问黛玉之房舍……"每人一个奶娘并一个丫头照管,余者在外间上夜听唤。一面早有熙凤命人送了一顶藕合色花帐,并几件锦被缎褥之类。

黛玉只带了两个人来:一个是自幼奶娘王嬷嬷,一个是十岁的小丫头,亦是自幼随身的,名唤作雪雁。贾母见雪雁甚小,一团孩气,王嬷嬷又极老,料黛玉皆不遂心省力的,便将自己身边的一个二等丫头,名唤鹦哥者与了黛玉。外亦如迎春等例,每人除自幼乳母外,另有四个教引嬷嬷,除贴身掌管钗钏プ沐两个丫鬟外,另有五六个洒扫房屋来往使役的小丫鬟。当下,王嬷嬷与鹦哥陪侍黛玉在碧纱橱内。宝玉之乳母李嬷嬷,并大丫鬟名唤袭人者,陪侍在外面大床上。【以上加速】

(2)省略或隐蔽

①事件省略

小说叙述,其实叙述的不过是事件——过去、现在或未来,是线性时间下的纷繁人事。作者为了使自己想要表达的内容紧凑,应该精心地选取特定时段的人事,除此时段之外不必关注的人事往往采用简省的方式处理。

②内容省略

作者在叙述时有意藏而不露或干脆留白,给读者余出想象的空间,供读者玩味。海明威“冰山原则”:

如果一名散文作家对于他写的内容有足够的了解,他也许会省略他懂的东西,而读者还是会对那些东西有强烈的感觉的,仿佛作家已经点明了一样,如果他是非常认真的写作的话。一座冰山的仪态之所以庄严,是因为它只有八分之一露出水面。

省略是小说叙述的一个必要的手段或技巧,它有助于小说叙述集中紧凑、凝练含蓄,使小说于有限的文本之外有极其丰富的内涵,让读者读后还能有意犹未尽之感。

(3)重复

叙事频率是指文本话语与故事内容的重复关系,分为话语重复和事件重复。在小说《伤逝》中,主要是话语重复,像高频词“寂静”“空虚” ,“寂静”出现了九次,“空虚”出现了十八次。作者借助这两个词的话语重复,来抒写哀怨感人的沉重笔调,可谓直烙人心。另外,运用话语重复描写会馆环境和陈设描写:“时光过得真快,我爱子君,仗着她逃出这寂静和空虚,已经满一年了。事情又这么不凑巧,我重来时,偏偏空着的又只有这一间屋。依然是这样的破窗,这样的窗外的半枯的槐树和老紫藤,这样的窗前的方桌,这样的败壁,这样的靠壁的板床。”用“依然”一词意味重复,一年后,屋子还是那间屋子,环境还是那个环境,陈设还是那些陈设,可是小说的另一个主人公子君已经不在了。由物及人,渲染一种悲凉的气氛,烘托一种空虚的心境。

4.叙述腔调(叙述风格)

1.腔调:说话的声音、语气等。

叙述腔调:叙述者流露出的感彩、年龄、性别、身份等个性化的特征;它或多或少带有作者的影子和烙印,与小说或作者的风格密切相关,甚至可说腔调即风格。

例如,伍尔芙小说的睿智与抒情,海明威小说的内敛与沉潜,芥川龙之介小说的深刻与蕴藉,鲁迅小说的幽默与深刻,余华小说的冷峻与悲悯,老舍小说的幽默与睿智……

作家的强调也不是一成不变的。在有些小说里,有时作家可以将自己惯用的腔调隐藏起来,换成人物的口吻说话。如塞林格《麦田里的守望者》:

你要是真想听我讲,你想要知道的第一件事可能是我在什么地方出生,我倒楣的童年是怎样度过,我父母在生我之前干些什么,以及诸如此类的大卫·科波菲尔式废话,可我老实告诉你,我无意告诉你这一切。首先,这类事情叫我腻烦;其次,我要是细谈我父母的个人私事,他们俩准会大发脾气。对于这类事情,他们最容易生气,特别是我父亲。他们为人倒是挺不错——我并不想说他们的坏话——可他们的确很容易生气。再说,我也不是要告诉你他妈的我整个自传。我想告诉你的只是我在去年圣诞节前所过的那段荒唐生活,后来我的身体整个儿垮了,不得不离家到这儿来休养一阵。

塞林格把整个故事的讲述空间完全留给这个纽约少年,作者模仿少年霍尔顿的口气,用夸张的词汇表达自己强烈的情感,句子短小,有些地方还存在语病。从霍尔顿那几句不干净的口头语里,我们感受到叙述人对现实的强烈不满、又不失单纯的个性。这部小说的成功,很大程度上就在于这种独特强调的运用。

2、讲述与显示

以“讲述”为主的小说,叙述腔调较为明显,小说中夹杂着叙述者的主观情感与判断;而以“显示”为主的小说,叙述腔调不太明显,叙述者往往较客观地展示画面和场景,是非曲直交由读者去判断。

比如,《桥边的老人》重“显示”,而《祝福》重“讲述”。《祝福》中的叙述者“我”在被濒死的祥林嫂问过有无灵魂和地狱之类的问题之后,良心上惶恐不安;同时对鲁镇的封闭落后及鲁四老爷的守旧无情有说不出的反感。所以小说中有大段的“我”对祥林嫂一生尤其是死亡的看法,有自我的省察,这些都揭示着小说的主题。

8. ①文体新颖,“旧瓶装新酒”,采用小学生命题作文式的幼稚文体,将小学生黄博浩的日常,以碎片方式展示出来。后面加上评语,让读者玩味。以最“蹩脚”的写作方式取得最佳叙事效果。

②全文采用第一人称视角。以“我”为写作对象和叙述主体,通过平凡的小人物视角,少年内心的天真澄明也与成人世界的暗淡复杂形成了对照,更加耐人寻味。

③用儿童口吻叙事,小说幽默生动,充满童趣。爱用成语,为练写作刻意增添文采造成的褒贬错位,造成似是而非的幽默效果。

(如果答“散文化组织材料”等其他答案并能合理说明,也可酌情给分。如评价语言风格属于边缘答案。)

(湖北十一校第一次联考)

8.作为一篇“另类”的小说,本文在叙述上有什么特点?(4 分)。

(2022届t8联考高三第一次联考)《归去来》

8.请简要分析本文在叙述方面的艺术特色。(4分)

8.

①在叙述的视角上,小说采用第一人称的有限视角叙事,通篇贯穿“我”的意识流动和内心独白。

②在叙述腔调上,以“讲述”为主,夹杂着叙述者的情感和判断。

③在叙述的速度上,有简约的概括叙述,也有丰盈的详细描写,叙述张弛有度,快慢相间,使得小说引人入胜。

9.请简要分析本文的叙述视角及其作用

本文采用了智能机器人这一有限视角叙事。(1分)

作用:

①增添小说情节的现场感和真实感,给人耳目一新的感觉;(1分)

②便于直接表现智能机器人非凡的观察力、思考力等,更能让读者真切地感受到机器人的智能化和先进性;(2分)

③利于读者反思人类自身的种种表现,从而表现小说主题。(2分)

九师联盟

湖北省百校2022届高三10月联考语文试题

9. 文章为什么不完全按时间顺序来叙述?请结合文章简要分析。

9. 文章先交代邹习祥的志愿军狙击手的战斗英雄身份,接着叙述他的战后的普通人生活,再叙述他的战斗事迹。从人物塑造上来看,这样叙述突出了邹习祥为国奉献却默默无闻、不事张扬的高尚精神;从结构安排上来看,设置了悬念,避免了平铺直叙,激发了读者的阅读兴趣。

(2018课标全国ⅰ)《赵一曼女士》

3.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处 请结合作品简要分析。(6分)

①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;

②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

评分参考 每点2分,得分关键点为“尊敬”“立体”“真实”,如把“当下意义”“主题”具体写出来也可。

(2018课标全国ⅰ)《赵一曼女士》

3.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处 请结合作品简要分析。(6分)

解析 本题考查赏析小说的结构艺术的能力。本题应从主题表达、人物塑造、读者感受等角度进行分析。小说中历史与现实交织穿插,从主题表达的角度看,能体现赵一曼精神在当下所具有的积极意义;从人物塑造的角度看,以现实的眼光观照历史,有利于全方位地了解历史人物,更能凸显人物性格及精神;从读者感受的角度看,小说以这种方式叙述更有真实感,使人印象深刻。

2014课标全国ⅰ

3.作品是怎样叙述渡夫的故事的 这样写有什么好处 请简要分析。(6分)

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;

②以“钱”为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;

③多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历,使叙事更加集中;

④情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。

解析

可分两个步骤:首先,要指出叙事的角度、行文的线索和表达方式;其次,从结构和内容两方面谈这样写的好处。