第16课 中国赋税制度的演变 同步练习(Word版,含答案) 高中历史选择性必修一 (统编版)

文档属性

| 名称 | 第16课 中国赋税制度的演变 同步练习(Word版,含答案) 高中历史选择性必修一 (统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 373.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-25 19:49:40 | ||

图片预览

文档简介

中国赋税制度的演变

一、单选题

1.南北朝时期实行租调制,按户征税。北宋时“客户起移,不须取主人凭由,须每年收田毕日,商量去取,各取稳便”。明代将力役改为雇役,役户只要缴纳一定银两,便可免除役劳,而由官府雇人代役。这些变化反映了

A.政府管理职能渐趋弱化 B.人身依附关系渐趋松弛

C.重农抑商政策逐渐减轻 D.土地兼并之风逐渐杜绝

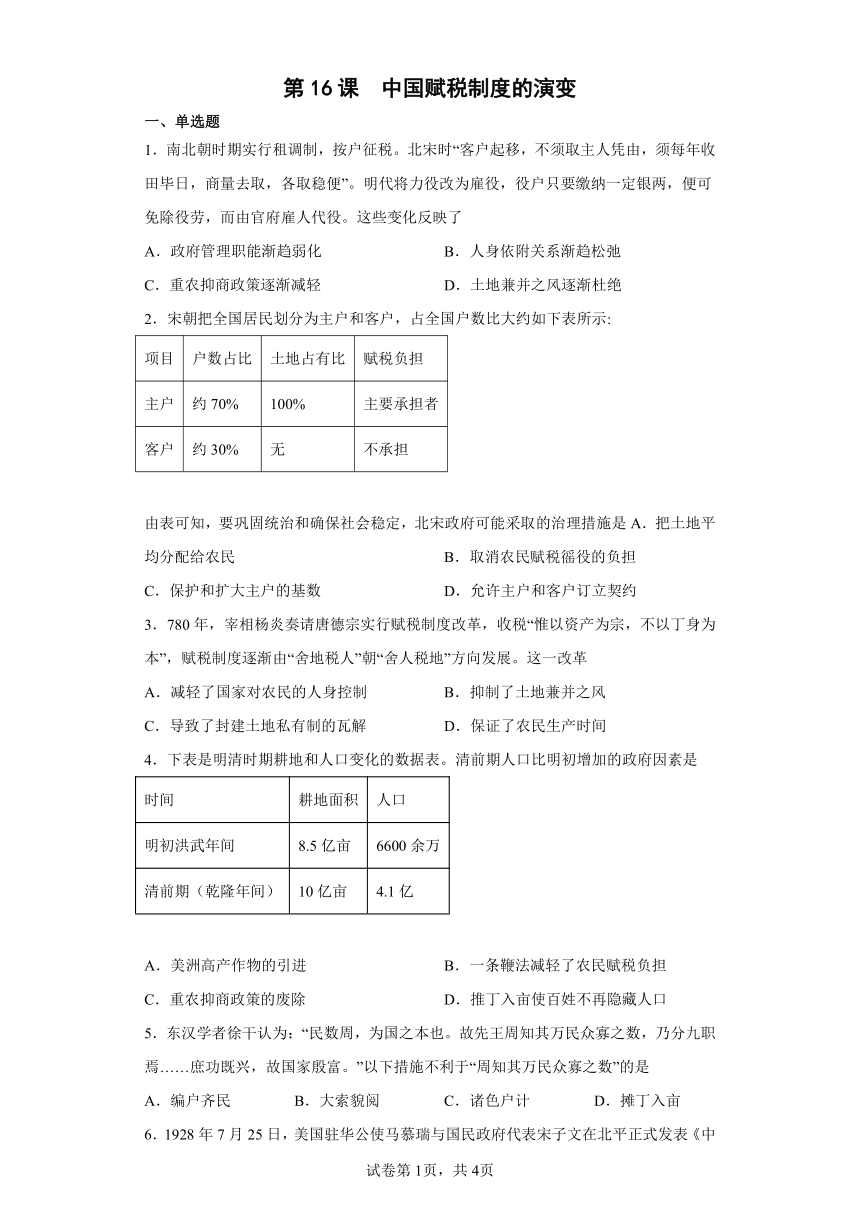

2.宋朝把全国居民划分为主户和客户,占全国户数比大约如下表所示:

项目 户数占比 土地占有比 赋税负担

主户 约70% 100% 主要承担者

客户 约30% 无 不承担

由表可知,要巩固统治和确保社会稳定,北宋政府可能采取的治理措施是A.把土地平均分配给农民 B.取消农民赋税徭役的负担

C.保护和扩大主户的基数 D.允许主户和客户订立契约

3.780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“惟以资产为宗,不以丁身为本”,赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这一改革

A.减轻了国家对农民的人身控制 B.抑制了土地兼并之风

C.导致了封建土地私有制的瓦解 D.保证了农民生产时间

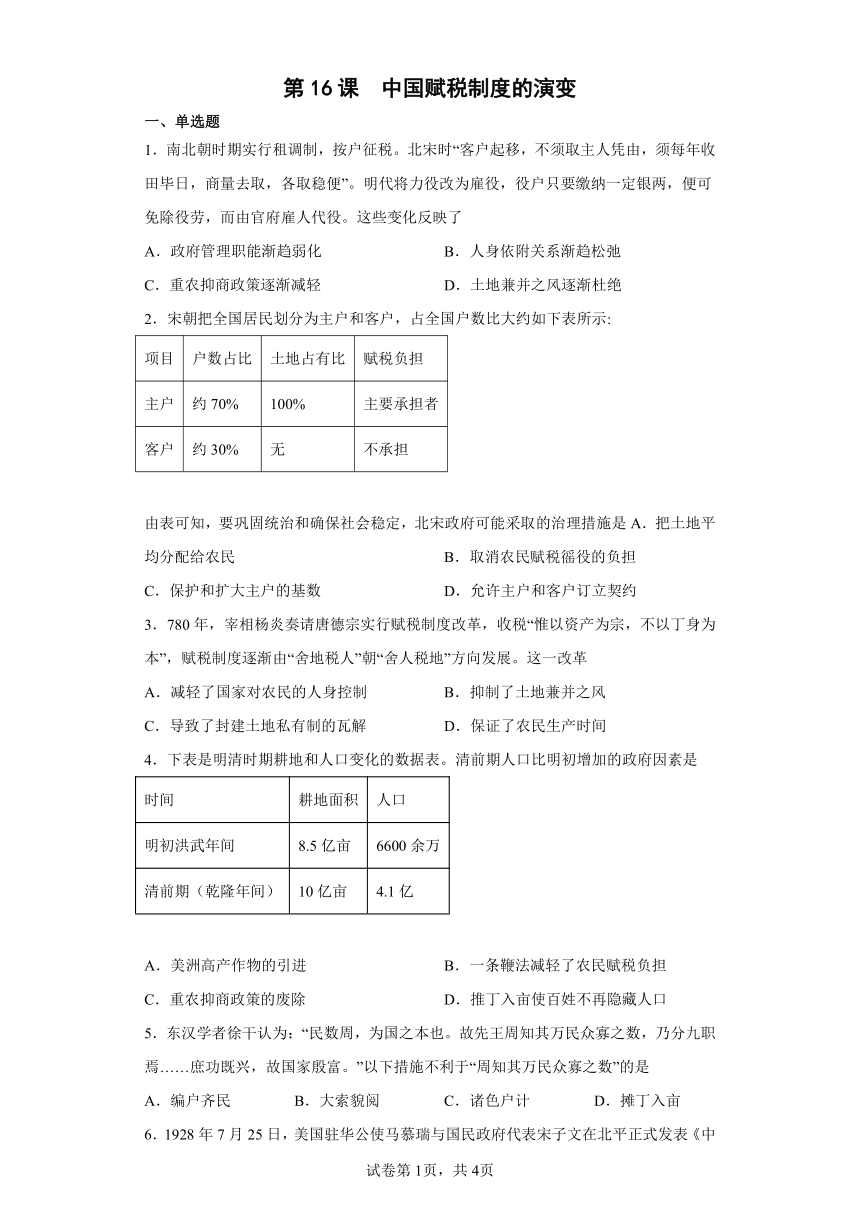

4.下表是明清时期耕地和人口变化的数据表。清前期人口比明初增加的政府因素是

时间 耕地面积 人口

明初洪武年间 8.5亿亩 6600余万

清前期(乾隆年间) 10亿亩 4.1亿

A.美洲高产作物的引进 B.一条鞭法减轻了农民赋税负担

C.重农抑商政策的废除 D.推丁入亩使百姓不再隐藏人口

5.东汉学者徐干认为:“民数周,为国之本也。故先王周知其万民众寡之数,乃分九职焉……庶功既兴,故国家殷富。”以下措施不利于“周知其万民众寡之数”的是

A.编户齐民 B.大索貌阅 C.诸色户计 D.摊丁入亩

6.1928年7月25日,美国驻华公使马慕瑞与国民政府代表宋子文在北平正式发表《中美关税条约》规定:“历来中美两国所载关于在中国进出口货物之税率、存票、子口税并船钞等项各条款,立即撤销作废,而应适用国家关税完全自主之原则。”这说明当时我国

A.强化了关税制度法制化建设 B.关税自主权取得了进展

C.摆脱了关税的半殖民地性质 D.真正收回了关税自主权

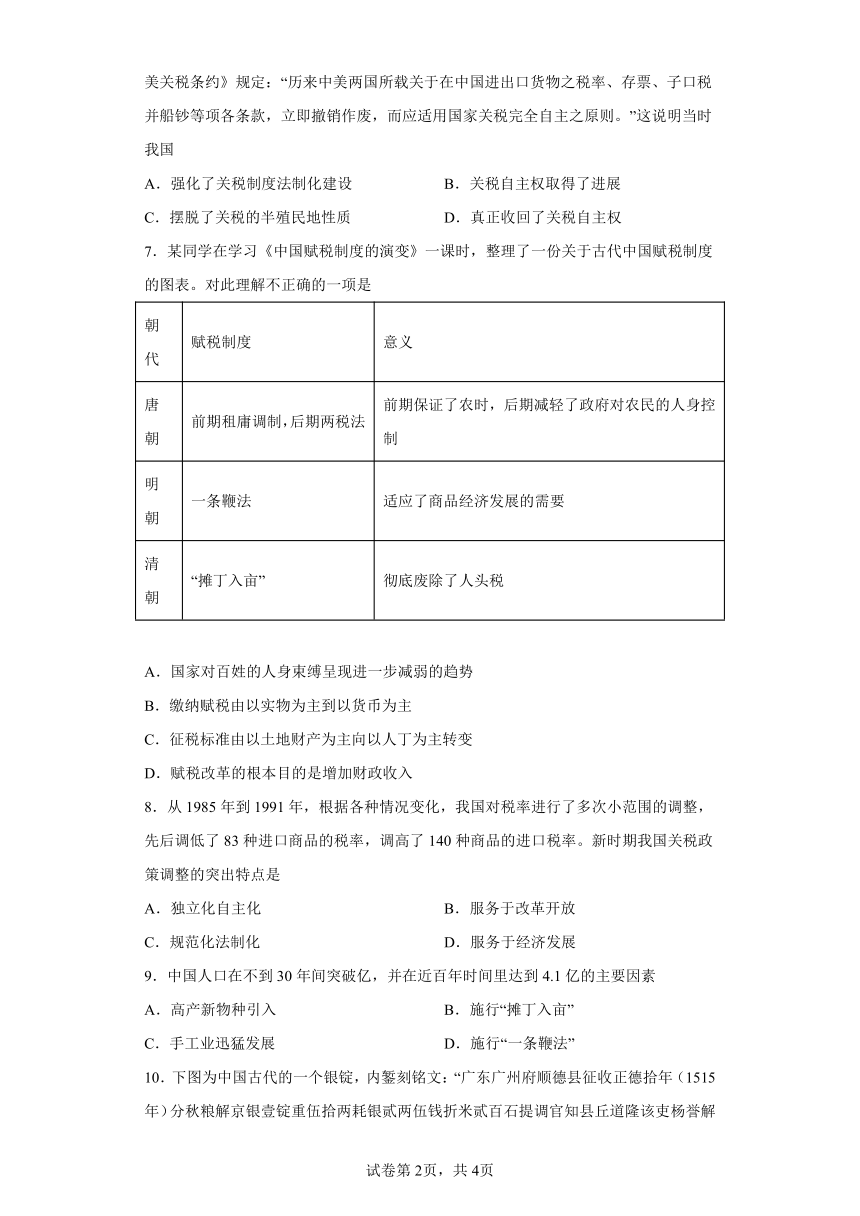

7.某同学在学习《中国赋税制度的演变》一课时,整理了一份关于古代中国赋税制度的图表。对此理解不正确的一项是

朝代 赋税制度 意义

唐朝 前期租庸调制,后期两税法 前期保证了农时,后期减轻了政府对农民的人身控制

明朝 一条鞭法 适应了商品经济发展的需要

清朝 “摊丁入亩” 彻底废除了人头税

A.国家对百姓的人身束缚呈现进一步减弱的趋势

B.缴纳赋税由以实物为主到以货币为主

C.征税标准由以土地财产为主向以人丁为主转变

D.赋税改革的根本目的是增加财政收入

8.从1985年到1991年,根据各种情况变化,我国对税率进行了多次小范围的调整,先后调低了83种进口商品的税率,调高了140种商品的进口税率。新时期我国关税政策调整的突出特点是

A.独立化自主化 B.服务于改革开放

C.规范化法制化 D.服务于经济发展

9.中国人口在不到30年间突破亿,并在近百年时间里达到4.1亿的主要因素

A.高产新物种引入 B.施行“摊丁入亩”

C.手工业迅猛发展 D.施行“一条鞭法”

10.下图为中国古代的一个银锭,内錾刻铭文:“广东广州府顺德县征收正德拾年(1515年)分秋粮解京银壹锭重伍拾两耗银贰两伍钱折米贰百石提调官知县丘道隆该吏杨誉解户罗雍银匠杨宽”。“铭文”反映的赋税征收制度实行的背景是

A.政府推行募役法 B.白银逐渐货币化

C.“一条鞭法”的推行 D.“摊丁入亩”改革

11.唐代初期釆用府兵制,征兵对象主要是均田农民,农民忙时务农,闲时参加军事训练,国家打仗时随军出征,自己携带粮食和武器。唐玄宗时,政府改行募兵制,由国家招募职业军人,提供军饷和装备,招募的兵士由专门的军官训练和指挥,长期服兵役。唐玄宗改行募兵制是基于

A.商品经济的发展 B.两税法广泛推广

C.藩镇割据的出现 D.均田制受到破坏

12.780年唐朝实行两税法,规定“户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。”这一举措的主要意图是

A.解决土地兼并问题 B.简化税收名目 C.增强对农民的控制 D.保证财政收入

13.公元前375年,秦献公“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。这反映了

A.户籍制度起源于秦国 B.中央集权制兴起

C.宗法分封制彻底瓦解 D.土地私有制确立

14.“炎建议作▲。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿,人无丁中,以贫富为差。……居人之税,秋、夏两征之。”材料中“▲”应为

A.租调制 B.租庸调 C.两税法 D.摊丁入亩

15.魏晋南北朝时期的屯田民和均田民都是国家佃农,地主庄园上的生产者是私家佃农。农人只有依附于国家或私家地主,在他们的武装“保护”下才能生存。有些时期和地方,若见独立存在的自耕农,官私武装都可以对他们“放兵捕索,如掠鸟兽”。这反映出当时( )

A.庄园制有利于保护农民利益 B.土地兼并情况进一步加剧

C.政府的中央集权得到了加强 D.自耕农经济负担空前加重

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题

材料 唐朝建国以后,土地兼并便在逐步发展,失去土地而逃亡的农民增多。农民逃亡,政府往往责成邻保代纳租庸调。结果迫便更多的农民逃亡:租庸调制的维持已经十分困难。大历十四年(779年)五月,宰相杨炎建议实行两税法。到建中元年(2780年)正月,正式以敕诏公布。

两税法改变了租税徭役据丁口征收,租税徭役多落到贫苦的劳动群众头上的做法,它以财产的多少为计税依据,不仅拓宽了征税的广度,增加了财政收入,而且由于依照财产多少即按照纳税人负税能力大小征税,相对地使税收负担比较公平合理,在一定程度上减轻了广大贫苦人民的税收负担,同时简了税目和手续。这对于解放生产力,促进当时社会经济的恢复发展起到了积极作用。调动了劳动者的生产积极性,是一个历史的进步。它奠定了宋代以后两税法的基础,是中国赋税制度史上一件大事。

(1)根据材料并结合所学知识,分析两税法实行的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳两税法的积极作用,并指出两税法反映的中国古代赋役制度的发展趋势。

17.阅读材料,回答问题。

材料 夏朝《禹贡》是《尚书》中的一篇,主要记载了当时有关田赋贡纳的一些情况。夏朝“贡”的原形为“共”,即提供、供给于上之义。“任其土地所有,定其贡赋之差”。即根据各地物产的不同,确定贡纳物品的不同。土地出产什么,就向王朝贡纳什么。

贡已经具有赋税的各项基本属性。各地诸侯向向朝廷贡纳根据各地经济生产发展状况,各地与王城距离远近及交通条件,将田地划分为九等,征收不同的赋额,以达到不同田地的田赋负担均等。由此不难看出《禹贡》已朦胧认识到平均负担原则对于赋税征收的意义。

——摘编自周少琰《中国古代税制改革在演进及税制思想研究》

(1)根据材料,指出夏朝税制的基本特征。

(2)根据材料并结合所学知识,简析夏朝税制改革的意义。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.A

4.D

5.D

6.B

7.C

8.D

9.B

10.B

11.D

12.D

13.B

14.C

15.D

16.(1)背景:土地兼并严重,农民大量逃出;租庸调制无法维持;政府财政收入减少;社会危机严重,阶级矛盾尖锐。

(2)积极作用:拓宽了征税的广度,增加了财政收入;一定程度上减轻了广大贫苦人民的税收负担,缓和社会矛盾;解放生产力,促进当时社会经济的恢复发展;调动了劳动者的生产积极性。

趋势:征收标准从以人头税为主逐渐向以土地、财产税为主转变。

17.(1)特征:“任土作贡”原则(或依据土地的具体情况,制定贡赋的品种和数量);实物贡纳;分等征赋;平均负担。等

(2)意义:实物贡纳原则,满足了国家的某些特殊支出需求;是臣服关系的物化象征(或将纳税与君臣关系结合起来),适应当时奴隶社会的客观经济现实;分等征赋、平均负担的税制原则有利于调节国家内部纳税人和统治者之间的矛盾,有利于统治者地位的巩固和社会的稳定。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.南北朝时期实行租调制,按户征税。北宋时“客户起移,不须取主人凭由,须每年收田毕日,商量去取,各取稳便”。明代将力役改为雇役,役户只要缴纳一定银两,便可免除役劳,而由官府雇人代役。这些变化反映了

A.政府管理职能渐趋弱化 B.人身依附关系渐趋松弛

C.重农抑商政策逐渐减轻 D.土地兼并之风逐渐杜绝

2.宋朝把全国居民划分为主户和客户,占全国户数比大约如下表所示:

项目 户数占比 土地占有比 赋税负担

主户 约70% 100% 主要承担者

客户 约30% 无 不承担

由表可知,要巩固统治和确保社会稳定,北宋政府可能采取的治理措施是A.把土地平均分配给农民 B.取消农民赋税徭役的负担

C.保护和扩大主户的基数 D.允许主户和客户订立契约

3.780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“惟以资产为宗,不以丁身为本”,赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这一改革

A.减轻了国家对农民的人身控制 B.抑制了土地兼并之风

C.导致了封建土地私有制的瓦解 D.保证了农民生产时间

4.下表是明清时期耕地和人口变化的数据表。清前期人口比明初增加的政府因素是

时间 耕地面积 人口

明初洪武年间 8.5亿亩 6600余万

清前期(乾隆年间) 10亿亩 4.1亿

A.美洲高产作物的引进 B.一条鞭法减轻了农民赋税负担

C.重农抑商政策的废除 D.推丁入亩使百姓不再隐藏人口

5.东汉学者徐干认为:“民数周,为国之本也。故先王周知其万民众寡之数,乃分九职焉……庶功既兴,故国家殷富。”以下措施不利于“周知其万民众寡之数”的是

A.编户齐民 B.大索貌阅 C.诸色户计 D.摊丁入亩

6.1928年7月25日,美国驻华公使马慕瑞与国民政府代表宋子文在北平正式发表《中美关税条约》规定:“历来中美两国所载关于在中国进出口货物之税率、存票、子口税并船钞等项各条款,立即撤销作废,而应适用国家关税完全自主之原则。”这说明当时我国

A.强化了关税制度法制化建设 B.关税自主权取得了进展

C.摆脱了关税的半殖民地性质 D.真正收回了关税自主权

7.某同学在学习《中国赋税制度的演变》一课时,整理了一份关于古代中国赋税制度的图表。对此理解不正确的一项是

朝代 赋税制度 意义

唐朝 前期租庸调制,后期两税法 前期保证了农时,后期减轻了政府对农民的人身控制

明朝 一条鞭法 适应了商品经济发展的需要

清朝 “摊丁入亩” 彻底废除了人头税

A.国家对百姓的人身束缚呈现进一步减弱的趋势

B.缴纳赋税由以实物为主到以货币为主

C.征税标准由以土地财产为主向以人丁为主转变

D.赋税改革的根本目的是增加财政收入

8.从1985年到1991年,根据各种情况变化,我国对税率进行了多次小范围的调整,先后调低了83种进口商品的税率,调高了140种商品的进口税率。新时期我国关税政策调整的突出特点是

A.独立化自主化 B.服务于改革开放

C.规范化法制化 D.服务于经济发展

9.中国人口在不到30年间突破亿,并在近百年时间里达到4.1亿的主要因素

A.高产新物种引入 B.施行“摊丁入亩”

C.手工业迅猛发展 D.施行“一条鞭法”

10.下图为中国古代的一个银锭,内錾刻铭文:“广东广州府顺德县征收正德拾年(1515年)分秋粮解京银壹锭重伍拾两耗银贰两伍钱折米贰百石提调官知县丘道隆该吏杨誉解户罗雍银匠杨宽”。“铭文”反映的赋税征收制度实行的背景是

A.政府推行募役法 B.白银逐渐货币化

C.“一条鞭法”的推行 D.“摊丁入亩”改革

11.唐代初期釆用府兵制,征兵对象主要是均田农民,农民忙时务农,闲时参加军事训练,国家打仗时随军出征,自己携带粮食和武器。唐玄宗时,政府改行募兵制,由国家招募职业军人,提供军饷和装备,招募的兵士由专门的军官训练和指挥,长期服兵役。唐玄宗改行募兵制是基于

A.商品经济的发展 B.两税法广泛推广

C.藩镇割据的出现 D.均田制受到破坏

12.780年唐朝实行两税法,规定“户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。”这一举措的主要意图是

A.解决土地兼并问题 B.简化税收名目 C.增强对农民的控制 D.保证财政收入

13.公元前375年,秦献公“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。这反映了

A.户籍制度起源于秦国 B.中央集权制兴起

C.宗法分封制彻底瓦解 D.土地私有制确立

14.“炎建议作▲。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿,人无丁中,以贫富为差。……居人之税,秋、夏两征之。”材料中“▲”应为

A.租调制 B.租庸调 C.两税法 D.摊丁入亩

15.魏晋南北朝时期的屯田民和均田民都是国家佃农,地主庄园上的生产者是私家佃农。农人只有依附于国家或私家地主,在他们的武装“保护”下才能生存。有些时期和地方,若见独立存在的自耕农,官私武装都可以对他们“放兵捕索,如掠鸟兽”。这反映出当时( )

A.庄园制有利于保护农民利益 B.土地兼并情况进一步加剧

C.政府的中央集权得到了加强 D.自耕农经济负担空前加重

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题

材料 唐朝建国以后,土地兼并便在逐步发展,失去土地而逃亡的农民增多。农民逃亡,政府往往责成邻保代纳租庸调。结果迫便更多的农民逃亡:租庸调制的维持已经十分困难。大历十四年(779年)五月,宰相杨炎建议实行两税法。到建中元年(2780年)正月,正式以敕诏公布。

两税法改变了租税徭役据丁口征收,租税徭役多落到贫苦的劳动群众头上的做法,它以财产的多少为计税依据,不仅拓宽了征税的广度,增加了财政收入,而且由于依照财产多少即按照纳税人负税能力大小征税,相对地使税收负担比较公平合理,在一定程度上减轻了广大贫苦人民的税收负担,同时简了税目和手续。这对于解放生产力,促进当时社会经济的恢复发展起到了积极作用。调动了劳动者的生产积极性,是一个历史的进步。它奠定了宋代以后两税法的基础,是中国赋税制度史上一件大事。

(1)根据材料并结合所学知识,分析两税法实行的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳两税法的积极作用,并指出两税法反映的中国古代赋役制度的发展趋势。

17.阅读材料,回答问题。

材料 夏朝《禹贡》是《尚书》中的一篇,主要记载了当时有关田赋贡纳的一些情况。夏朝“贡”的原形为“共”,即提供、供给于上之义。“任其土地所有,定其贡赋之差”。即根据各地物产的不同,确定贡纳物品的不同。土地出产什么,就向王朝贡纳什么。

贡已经具有赋税的各项基本属性。各地诸侯向向朝廷贡纳根据各地经济生产发展状况,各地与王城距离远近及交通条件,将田地划分为九等,征收不同的赋额,以达到不同田地的田赋负担均等。由此不难看出《禹贡》已朦胧认识到平均负担原则对于赋税征收的意义。

——摘编自周少琰《中国古代税制改革在演进及税制思想研究》

(1)根据材料,指出夏朝税制的基本特征。

(2)根据材料并结合所学知识,简析夏朝税制改革的意义。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.A

4.D

5.D

6.B

7.C

8.D

9.B

10.B

11.D

12.D

13.B

14.C

15.D

16.(1)背景:土地兼并严重,农民大量逃出;租庸调制无法维持;政府财政收入减少;社会危机严重,阶级矛盾尖锐。

(2)积极作用:拓宽了征税的广度,增加了财政收入;一定程度上减轻了广大贫苦人民的税收负担,缓和社会矛盾;解放生产力,促进当时社会经济的恢复发展;调动了劳动者的生产积极性。

趋势:征收标准从以人头税为主逐渐向以土地、财产税为主转变。

17.(1)特征:“任土作贡”原则(或依据土地的具体情况,制定贡赋的品种和数量);实物贡纳;分等征赋;平均负担。等

(2)意义:实物贡纳原则,满足了国家的某些特殊支出需求;是臣服关系的物化象征(或将纳税与君臣关系结合起来),适应当时奴隶社会的客观经济现实;分等征赋、平均负担的税制原则有利于调节国家内部纳税人和统治者之间的矛盾,有利于统治者地位的巩固和社会的稳定。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理