第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 同步练习(Word版,含答案) 高中历史选择性必修一 (统编版)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 同步练习(Word版,含答案) 高中历史选择性必修一 (统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 155.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-25 19:50:25 | ||

图片预览

文档简介

中国古代的户籍制度与社会治理

一、单选题

1.秦汉时期的什伍组织,以五家为伍,十家为什,百家为里,相互监督;据《清朝文献通考》记载:“直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌,立牌长;十牌为甲,立甲长。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、行迹诡秘之徒,责令专司查报。”这表明

A.中国古代各地区实现了地方基层组织自治 B.基层组织承担社会治理和征收赋税的职能

C.政府注重基层民众的自我管理和相互监督 D.基层组织的相关管理人员由皇帝直接任命

2.“案比”是指汉代的户口登记与核查,“案验以比之,犹今貌阅也。每年的八月,一地的各户人等都要至县衙接受县吏统一案验、登记。在案比的基础上,乡、县逐级统计,然后编造户籍,由各县、道上计于郡、国,郡、国再上计于中央。”这一做法

A.消灭了地方割据势力 B.旨在控制和剥削百姓

C.导致百姓的赋役沉重 D.有利于人口快速增加

3.新中国成立以来,中央政府根据现实国情的变化确立了不同的乡村治理体制,选择与乡村治理体制相适宜的农村基层干部选任方式,充分吸纳农村基层干部为国家政权建设所用。这一方式的实行

A.推动了农村自治的进行 B.完善了基层干部的选拔方式

C.从具体国情出发形成的合理制度 D.改变了国家政权的组织结构

4.明清时期统治者构建了严格规范的“圣谕宣讲”制度,以儒家正统观念为核心,以皇帝颁发的“圣谕”为内容,在乡里定期对所有民众进行宣读与讲解。“圣谕”的内容也由明初的六条扩展到清代的十六条并有详细的解读。这一现象反映了统治者

A.重视基层治理 B.弘扬程朱理学 C.注重民族团结 D.破坏乡村自治

5.王阳明平定南赣等地的动乱后,制定并推行《南乡约》,规定“今凡尔同约之民,皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里"。由此可知,《南乡约》旨在

A.弱化乡约的强制 B.增强民间基层自治权

C.强化对乡村的治理 D.培育经世致用的学风

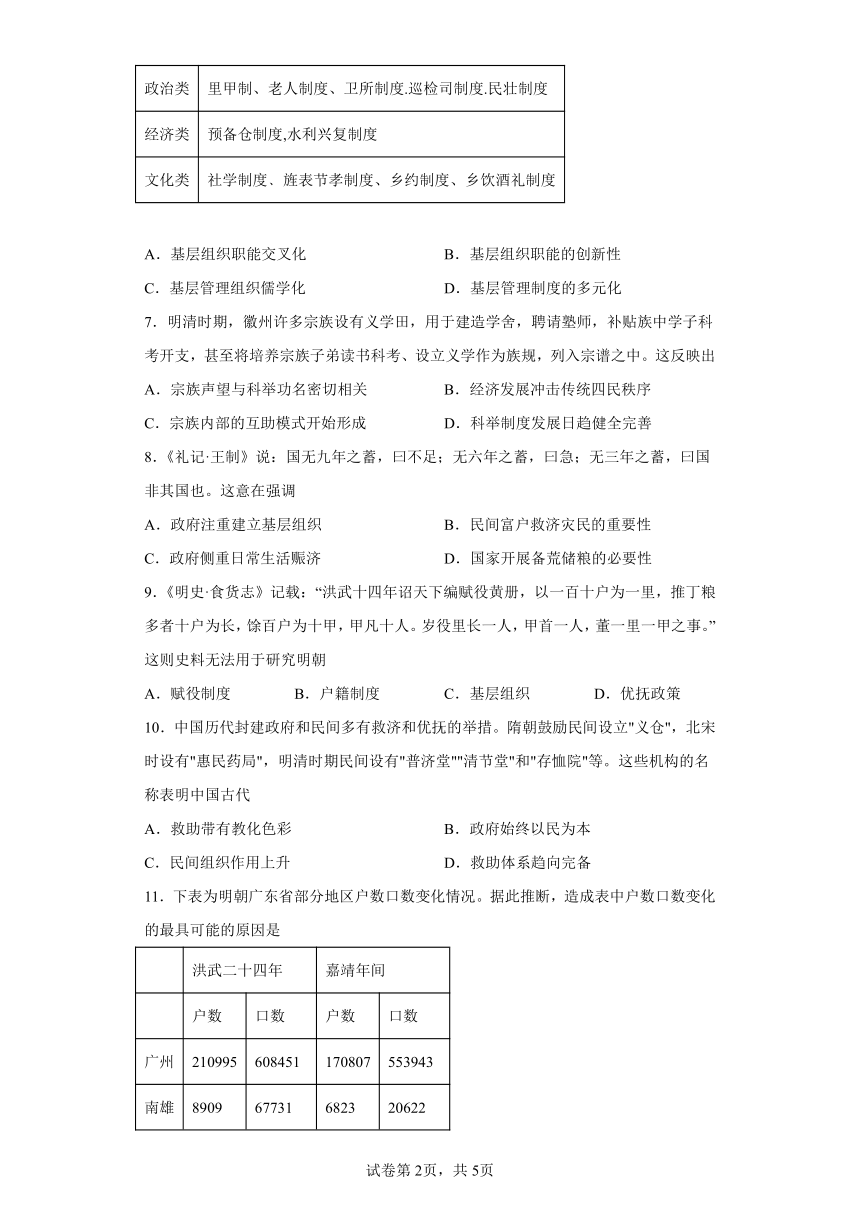

6.下表所示为牛建强在《明代国家基层社会控制体系述论》一文中列举的明代社会基层组织。由此可知,明代基层治理的主要特点是

类别 制度名称

政治类 里甲制、老人制度、卫所制度.巡检司制度.民壮制度

经济类 预备仓制度,水利兴复制度

文化类 社学制度﹑旌表节孝制度、乡约制度、乡饮酒礼制度

A.基层组织职能交叉化 B.基层组织职能的创新性

C.基层管理组织儒学化 D.基层管理制度的多元化

7.明清时期,徽州许多宗族设有义学田,用于建造学舍,聘请塾师,补贴族中学子科考开支,甚至将培养宗族子弟读书科考、设立义学作为族规,列入宗谱之中。这反映出

A.宗族声望与科举功名密切相关 B.经济发展冲击传统四民秩序

C.宗族内部的互助模式开始形成 D.科举制度发展日趋健全完善

8.《礼记·王制》说:国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。这意在强调

A.政府注重建立基层组织 B.民间富户救济灾民的重要性

C.政府侧重日常生活赈济 D.国家开展备荒储粮的必要性

9.《明史·食货志》记载:“洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,馀百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人,甲首一人,董一里一甲之事。”这则史料无法用于研究明朝

A.赋役制度 B.户籍制度 C.基层组织 D.优抚政策

10.中国历代封建政府和民间多有救济和优抚的举措。隋朝鼓励民间设立"义仓",北宋时设有"惠民药局",明清时期民间设有"普济堂""清节堂"和"存恤院"等。这些机构的名称表明中国古代

A.救助带有教化色彩 B.政府始终以民为本

C.民间组织作用上升 D.救助体系趋向完备

11.下表为明朝广东省部分地区户数口数变化情况。据此推断,造成表中户数口数变化的最具可能的原因是

洪武二十四年 嘉靖年间

户数 口数 户数 口数

广州 210995 608451 170807 553943

南雄 8909 67731 6823 20622

肇庆 89111 415793 51956 217459

雷州 45372 225612 24142 43227

全省 579739 2237035 463813 1875158

A.战乱频繁人口显著减少 B.里甲制度难以发挥作用

C.编户逃避赋役脱离户籍 D.摊丁入亩导致人口激增

12.下图为出土于江苏连云港东海县尹湾的汉墓木牍《集簿》,记载了东海郡的行政建置、吏员设置、户口、垦田和钱谷出入等方面的年度统计数字。此类统计

A.从西晋开始大都流于形式 B.有具体标准但无固定时间

C.产生的结果是官员赏罚的依据 D.可以肃清地方官吏的不法行为

13.《商君书·境内》说:秦国“四境之内,丈夫女子皆有名于上”,无论男女老少,都要登记在册,一旦死亡就要从名册上除名;云梦秦简中的《秦律·田律》也记载,“入顷刍橐,以其受(授)田之数,无垦不垦,顷入刍三石、橐二石”。这反映出当时秦国

A.田地私人占有相当罕见 B.人口控制十分严格

C.百姓兵役负担尤为沉重 D.国家统治能力加强

14.秦时的户籍分为一般民户户籍和特殊户籍,其中特殊户籍中,有官吏的“宦籍”,官吏子弟的“弟子籍”,有爵者的“爵籍”,属于王族的“宗室籍”,属于贵人的“市籍”以及其他贱口的户籍等。由此可见秦朝户籍制度的特点是

A.职业性 B.严密性 C.世袭性 D.等级性

15.某位地方官在任上,要求百姓十家为一牌,开列各户姓名,有十家轮流收掌,每日沿门按牌查看动静,发现有可疑之人就立刻向官府举报。这种制度体现了

A.唐代推行的“刮户” B.邻保制度的创立

C.乡里制与保甲制合一 D.民众的自我管理

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国历朝历代都非常重视救济工作,并且注重对症下药。早在周朝,政府经常派出使者深入民间考察民情,以便及时对百姓实施救助。汉代则采取了包括放账救灾、助贷贫民、协助生产在内十多项扶贫措施。以及限民田、屯田制和均田制,都是努力把人民和土地结合起来,帮助人民生产自救;同时对农民生产提供帮助,如兴修水利、编制农书等。魏晋南北朝时期,出现了独孤园等恤养老幼贫疾的常设机构。到了宋代,国家开始注重用经济手段、调动民间力量参与扶贫救助,如以工代赈等方式。除此之外,宋代还鼓励民间互助,动员富户教助贫户,并设立“纳业补官”制度,对参与扶贫的富户奖以荣誉称号。

材料二 1929年,经济危机席卷美国,1933年美国总统罗斯福为应对经济危机,推行“新政”,签署了《联邦紧急救助法》,成立了美国第一个全国性的救济机构——联邦紧急救助署,发放紧急救济金,开创了公共救济模式。1935年,美国国会通过了《社会保障法》,将社会救济纳入美国救济体系。该法案主要目的就是将失业者、儿童、妇女、老年退休人员与残疾人纳入公共援助体系,形成了不同类别的社会援助计划。同年,实施了面向儿童、单亲家庭或失能父母家庭儿童的“家庭援助计划”,由联邦政府和州政府共同向儿童支付津贴。推行“以工代赈”,建立专门政府机构。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括其中所列举措施的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析指出美国救济措施的意义。

(3)根据上述材料,谈谈你从两国的国家救济措施得出哪些启示。

17.材料一 从现有文献记载来看,乡作为基层组织至少在西周时期已经存在。乡校,即乡中设立的教习之地,它不仅仅是培养贵族子弟的场所,还是乡人参与讨论时政之地,商鞅变法后秦集小乡邑聚为县,县政权是代表秦王朝执行统治人民全部职能的机构。县以下有乡、里和亭两种不同的政权系统。乡和里是行政机构,亭是治安组织。

材料二 克里斯提尼成为执政官的那一年,便把所有的居民划为10个部落,以代替原有的4个氏族部落,使不同部落的成员混合起来;他又规定所有住在同一村社里的人彼此都是村民,使他们不用祖上名字相称(在此之前用的是父名),而以村社名字相称。

材料三 亚历山大二世改革后颁布了《解放农奴法案》,根据该法案,“农奴对地主的财产和人身依附永久性的被取消。”“农民和解放的农奴享有农村自由等级的人身权和财产权。”村社管理权由村民大会和长老共同行使。为了更好地保持对村社的控制法案又强化了地主对村社的监管作用。亚历山大二世改革让俄国的社会结构产生了翻天覆地的变化,不过与所有的大型社会和政治变革一样,它在唤起人们希望的同时,也埋下了恐惧和怨恨。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出东西方社会基层管理方式的变化,以及各自产生的积极作用。

(2)根据材料结合所学,指出亚历山大二世改革“唤起人们希望的同时,也埋下了恐惧和怨恨”的含义,并分析造成这一现象的原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.B

3.C

4.A

5.C

6.D

7.A

8.D

9.D

10.A

11.C

12.C

13.D

14.D

15.D

16.(1)历史悠久(起步早);政府的组织统筹作用比较突出;方式或措施多样;分类定级,分类扶持;钱物给予式扶贫与生产经营式扶贫相结合。

(2)联邦政府参与到解决失业和贫困问题中来;使慈善性和临时性的援助让位于永久性的救助制度(改革后救济的做法为贫困的预防);是美国现代社会救助制度的开端;缓解了经济危机带来的问题,维护了资本主义制度;有助于改善民众生活,缓和社会矛盾。

(3)国家救济应注重政府与社会两方面的配合;国家救济应与时俱进,不断完善相关救济法规和制度。

17.(1)东方:西周时期乡作为社会基层组织,战国时期经过商鞅变法县成为代表中央管理人民的机构。加强了中央集权,促进了小农经济的发展,为统一奠定了基础。西方:克里斯提尼改革用地域部落取代氏族部落建立村社会制度。对氏族政治造成了巨大冲击,巩固了雅典的民主政治,促进了雅典社会的繁荣。

(2)含义:“唤起人们希望”指改革使俄国走上了资本主义发展道路。颁布了解放法令,废除农奴制,为资本主义发展提供了必要劳动力、市场和资金;在政治体制方面建立地方和城市的自治机构,参照西方司法制度进行改革,带有一定的民主化倾向。 “埋下了恐惧和怨恨”指改革没有从根本上触动地主土地所有制,农民摆脱了地主的奴役,却受到了村社制度的束缚。原因:俄国工业革命资本主义发展受到农奴制的阻碍;俄国先进知识分子提出改革主张;克里米亚战争中的惨败;这一改革目的是维护沙皇专制统治,改革保留了大量的封建残余。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.秦汉时期的什伍组织,以五家为伍,十家为什,百家为里,相互监督;据《清朝文献通考》记载:“直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌,立牌长;十牌为甲,立甲长。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、行迹诡秘之徒,责令专司查报。”这表明

A.中国古代各地区实现了地方基层组织自治 B.基层组织承担社会治理和征收赋税的职能

C.政府注重基层民众的自我管理和相互监督 D.基层组织的相关管理人员由皇帝直接任命

2.“案比”是指汉代的户口登记与核查,“案验以比之,犹今貌阅也。每年的八月,一地的各户人等都要至县衙接受县吏统一案验、登记。在案比的基础上,乡、县逐级统计,然后编造户籍,由各县、道上计于郡、国,郡、国再上计于中央。”这一做法

A.消灭了地方割据势力 B.旨在控制和剥削百姓

C.导致百姓的赋役沉重 D.有利于人口快速增加

3.新中国成立以来,中央政府根据现实国情的变化确立了不同的乡村治理体制,选择与乡村治理体制相适宜的农村基层干部选任方式,充分吸纳农村基层干部为国家政权建设所用。这一方式的实行

A.推动了农村自治的进行 B.完善了基层干部的选拔方式

C.从具体国情出发形成的合理制度 D.改变了国家政权的组织结构

4.明清时期统治者构建了严格规范的“圣谕宣讲”制度,以儒家正统观念为核心,以皇帝颁发的“圣谕”为内容,在乡里定期对所有民众进行宣读与讲解。“圣谕”的内容也由明初的六条扩展到清代的十六条并有详细的解读。这一现象反映了统治者

A.重视基层治理 B.弘扬程朱理学 C.注重民族团结 D.破坏乡村自治

5.王阳明平定南赣等地的动乱后,制定并推行《南乡约》,规定“今凡尔同约之民,皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里"。由此可知,《南乡约》旨在

A.弱化乡约的强制 B.增强民间基层自治权

C.强化对乡村的治理 D.培育经世致用的学风

6.下表所示为牛建强在《明代国家基层社会控制体系述论》一文中列举的明代社会基层组织。由此可知,明代基层治理的主要特点是

类别 制度名称

政治类 里甲制、老人制度、卫所制度.巡检司制度.民壮制度

经济类 预备仓制度,水利兴复制度

文化类 社学制度﹑旌表节孝制度、乡约制度、乡饮酒礼制度

A.基层组织职能交叉化 B.基层组织职能的创新性

C.基层管理组织儒学化 D.基层管理制度的多元化

7.明清时期,徽州许多宗族设有义学田,用于建造学舍,聘请塾师,补贴族中学子科考开支,甚至将培养宗族子弟读书科考、设立义学作为族规,列入宗谱之中。这反映出

A.宗族声望与科举功名密切相关 B.经济发展冲击传统四民秩序

C.宗族内部的互助模式开始形成 D.科举制度发展日趋健全完善

8.《礼记·王制》说:国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。这意在强调

A.政府注重建立基层组织 B.民间富户救济灾民的重要性

C.政府侧重日常生活赈济 D.国家开展备荒储粮的必要性

9.《明史·食货志》记载:“洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,馀百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人,甲首一人,董一里一甲之事。”这则史料无法用于研究明朝

A.赋役制度 B.户籍制度 C.基层组织 D.优抚政策

10.中国历代封建政府和民间多有救济和优抚的举措。隋朝鼓励民间设立"义仓",北宋时设有"惠民药局",明清时期民间设有"普济堂""清节堂"和"存恤院"等。这些机构的名称表明中国古代

A.救助带有教化色彩 B.政府始终以民为本

C.民间组织作用上升 D.救助体系趋向完备

11.下表为明朝广东省部分地区户数口数变化情况。据此推断,造成表中户数口数变化的最具可能的原因是

洪武二十四年 嘉靖年间

户数 口数 户数 口数

广州 210995 608451 170807 553943

南雄 8909 67731 6823 20622

肇庆 89111 415793 51956 217459

雷州 45372 225612 24142 43227

全省 579739 2237035 463813 1875158

A.战乱频繁人口显著减少 B.里甲制度难以发挥作用

C.编户逃避赋役脱离户籍 D.摊丁入亩导致人口激增

12.下图为出土于江苏连云港东海县尹湾的汉墓木牍《集簿》,记载了东海郡的行政建置、吏员设置、户口、垦田和钱谷出入等方面的年度统计数字。此类统计

A.从西晋开始大都流于形式 B.有具体标准但无固定时间

C.产生的结果是官员赏罚的依据 D.可以肃清地方官吏的不法行为

13.《商君书·境内》说:秦国“四境之内,丈夫女子皆有名于上”,无论男女老少,都要登记在册,一旦死亡就要从名册上除名;云梦秦简中的《秦律·田律》也记载,“入顷刍橐,以其受(授)田之数,无垦不垦,顷入刍三石、橐二石”。这反映出当时秦国

A.田地私人占有相当罕见 B.人口控制十分严格

C.百姓兵役负担尤为沉重 D.国家统治能力加强

14.秦时的户籍分为一般民户户籍和特殊户籍,其中特殊户籍中,有官吏的“宦籍”,官吏子弟的“弟子籍”,有爵者的“爵籍”,属于王族的“宗室籍”,属于贵人的“市籍”以及其他贱口的户籍等。由此可见秦朝户籍制度的特点是

A.职业性 B.严密性 C.世袭性 D.等级性

15.某位地方官在任上,要求百姓十家为一牌,开列各户姓名,有十家轮流收掌,每日沿门按牌查看动静,发现有可疑之人就立刻向官府举报。这种制度体现了

A.唐代推行的“刮户” B.邻保制度的创立

C.乡里制与保甲制合一 D.民众的自我管理

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国历朝历代都非常重视救济工作,并且注重对症下药。早在周朝,政府经常派出使者深入民间考察民情,以便及时对百姓实施救助。汉代则采取了包括放账救灾、助贷贫民、协助生产在内十多项扶贫措施。以及限民田、屯田制和均田制,都是努力把人民和土地结合起来,帮助人民生产自救;同时对农民生产提供帮助,如兴修水利、编制农书等。魏晋南北朝时期,出现了独孤园等恤养老幼贫疾的常设机构。到了宋代,国家开始注重用经济手段、调动民间力量参与扶贫救助,如以工代赈等方式。除此之外,宋代还鼓励民间互助,动员富户教助贫户,并设立“纳业补官”制度,对参与扶贫的富户奖以荣誉称号。

材料二 1929年,经济危机席卷美国,1933年美国总统罗斯福为应对经济危机,推行“新政”,签署了《联邦紧急救助法》,成立了美国第一个全国性的救济机构——联邦紧急救助署,发放紧急救济金,开创了公共救济模式。1935年,美国国会通过了《社会保障法》,将社会救济纳入美国救济体系。该法案主要目的就是将失业者、儿童、妇女、老年退休人员与残疾人纳入公共援助体系,形成了不同类别的社会援助计划。同年,实施了面向儿童、单亲家庭或失能父母家庭儿童的“家庭援助计划”,由联邦政府和州政府共同向儿童支付津贴。推行“以工代赈”,建立专门政府机构。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括其中所列举措施的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析指出美国救济措施的意义。

(3)根据上述材料,谈谈你从两国的国家救济措施得出哪些启示。

17.材料一 从现有文献记载来看,乡作为基层组织至少在西周时期已经存在。乡校,即乡中设立的教习之地,它不仅仅是培养贵族子弟的场所,还是乡人参与讨论时政之地,商鞅变法后秦集小乡邑聚为县,县政权是代表秦王朝执行统治人民全部职能的机构。县以下有乡、里和亭两种不同的政权系统。乡和里是行政机构,亭是治安组织。

材料二 克里斯提尼成为执政官的那一年,便把所有的居民划为10个部落,以代替原有的4个氏族部落,使不同部落的成员混合起来;他又规定所有住在同一村社里的人彼此都是村民,使他们不用祖上名字相称(在此之前用的是父名),而以村社名字相称。

材料三 亚历山大二世改革后颁布了《解放农奴法案》,根据该法案,“农奴对地主的财产和人身依附永久性的被取消。”“农民和解放的农奴享有农村自由等级的人身权和财产权。”村社管理权由村民大会和长老共同行使。为了更好地保持对村社的控制法案又强化了地主对村社的监管作用。亚历山大二世改革让俄国的社会结构产生了翻天覆地的变化,不过与所有的大型社会和政治变革一样,它在唤起人们希望的同时,也埋下了恐惧和怨恨。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出东西方社会基层管理方式的变化,以及各自产生的积极作用。

(2)根据材料结合所学,指出亚历山大二世改革“唤起人们希望的同时,也埋下了恐惧和怨恨”的含义,并分析造成这一现象的原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.B

3.C

4.A

5.C

6.D

7.A

8.D

9.D

10.A

11.C

12.C

13.D

14.D

15.D

16.(1)历史悠久(起步早);政府的组织统筹作用比较突出;方式或措施多样;分类定级,分类扶持;钱物给予式扶贫与生产经营式扶贫相结合。

(2)联邦政府参与到解决失业和贫困问题中来;使慈善性和临时性的援助让位于永久性的救助制度(改革后救济的做法为贫困的预防);是美国现代社会救助制度的开端;缓解了经济危机带来的问题,维护了资本主义制度;有助于改善民众生活,缓和社会矛盾。

(3)国家救济应注重政府与社会两方面的配合;国家救济应与时俱进,不断完善相关救济法规和制度。

17.(1)东方:西周时期乡作为社会基层组织,战国时期经过商鞅变法县成为代表中央管理人民的机构。加强了中央集权,促进了小农经济的发展,为统一奠定了基础。西方:克里斯提尼改革用地域部落取代氏族部落建立村社会制度。对氏族政治造成了巨大冲击,巩固了雅典的民主政治,促进了雅典社会的繁荣。

(2)含义:“唤起人们希望”指改革使俄国走上了资本主义发展道路。颁布了解放法令,废除农奴制,为资本主义发展提供了必要劳动力、市场和资金;在政治体制方面建立地方和城市的自治机构,参照西方司法制度进行改革,带有一定的民主化倾向。 “埋下了恐惧和怨恨”指改革没有从根本上触动地主土地所有制,农民摆脱了地主的奴役,却受到了村社制度的束缚。原因:俄国工业革命资本主义发展受到农奴制的阻碍;俄国先进知识分子提出改革主张;克里米亚战争中的惨败;这一改革目的是维护沙皇专制统治,改革保留了大量的封建残余。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理