第二单元 官员的选拔与管理 同步练习(Word版,含答案) 统编版(2019)高中历史选择性必修一国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第二单元 官员的选拔与管理 同步练习(Word版,含答案) 统编版(2019)高中历史选择性必修一国家制度与社会治理 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 22.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 官员的选拔与管理

一、单选题

1.明朝为了保证科举能选拔出不同地域的优秀人才,从1427年起,在会试中实行南北卷制度。后来南北卷演变为南北中卷,录取比例也逐渐稳定,南卷、北卷和中卷的录取比例分别为55%、35%和10%。由此可见

A.明朝科举制度走向衰落 B.地域间的矛盾得到解决

C.分卷制度相对公平合理 D.经济水平决定录取比例

2.唐代科举的录取方式较为多样,考生除了可以凭自己的考试成绩录取外,还可以将自己的诗词作品通过“投献”给达官显贵,以求得赏识得以录取;再者如“通榜”,主试者将自己赏识的考生列上名单,录取时甚至可以不必看应试者的试卷就可以定好录取名单。由此可见,唐代科举

A.奠定了门阀士族统治的基础 B.仍属于贵族政治的一部分

C.尚存有旧时举荐选官的痕迹 D.完全失去选拔人才的作用

3.孝廉是汉代察举制的重要科目之一。汉朝规定各郡国每年须按规定入数向朝廷举荐人才。其中被推选为孝廉的人,不仅“德行高妙”而且“学通行修”。这客观上

A.提升了官吏的整体素质 B.打破了门阀对政权的垄断

C.解决了阶层固化的问题 D.动摇了郡县制的政治基础

4.南宋宋理宗宝祜四年《登科录》记载了进士中榜的情况。其中,601名进士中,平民家庭出身的有417人,官僚家庭出身的只有184人。这反映科举制度有利于

A.门第观念的强化 B.文化教育日益繁荣

C.社会阶层的流动 D.百姓身份趋于平等

5.明清时期,徽州地区很多家族族谱中都列有“科名录”“历朝科第”“登仕录”“科贡”等内容,详细地记录本宗族科举仕进的骄人成绩。这一做法

A.通过宗法道德束缚人心 B.促进了社会阶级的流动

C.改变了族人的价值取向 D.意图强化宗族的凝聚力

6.明朝自1427年起,在会试中实行南北分卷,会试录取100人,其中南方60人,北方40人。后来南北卷演变为南北中卷,南卷、北卷和中卷的录取人数分别占会试录取总人数的55%、35%和10%。这一时期的会试

A.是考核官员的主要方式 B.由皇帝亲自主持

C.以品德作为选拔的依据 D.有利于选拔不同地域的人才

7.学者鞠佳认为:中国延续数千年的历史中,有四次人文主义热潮(如表),其中第三次热潮的出现主要是因为

第一次,商周时期——从“神”到“人” 第二次,魏晋时期——从“礼教”到“个性” 第三次,唐宋时期一一从“门第”到“平民” 第四次,晚明时期——从“道德”到“功利”

A.儒学的复兴 B.国家的统一 C.科举制普及 D.民族的交融

8.我国古代的选官制度经历了“世官制——察举制——九品中正制——科举制的变化。以下有关选拔官员的主要依据与其搭配正确的是

A.血缘——品行才学——门第声望——考试成绩

B.考试成绩——血缘——门第声望——品行才学

C.考试成绩——品行才学——门第声望——功绩

D.功绩——考试成绩——品行才学——门第声望

9.南京国民政府的文官制度规定,简任官无须考试,也无法通过考试得到任官资格,荐任和委任官员分别可以通过高等和普通文官考试取得任职资格,而即便是级别较低的荐任和委任文官,文官考试及格也仅是众多任用资格中的一项而已。与民国初期相比,这一规定反映出

A.文官考试与选拔功能难以实现 B.政府因文官缺失导致决策失误

C.文官考试与任用的开放性降低 D.政治环境影响文官制度的实施

10.据《宋史·职官三》记载:宋代,“凡命官,随所隶迁,以其职事具注于历(也称历纸,用于记录官员履历或功过),给之于其属州若司,岁书其功过。应升迁授者,验历按法而叙进之”。此记述可用来说明,宋代

A.皇权专制统治空前加强 B.官员升迁受到了严格限制

C.地方官员追求任职政绩 D.官员考核实现档案化管理

11.现代西方文官制度是在法律规定的知识、专业、道德和才能的统一标准下,公开考试、择优录用。据此可推知,现代西方文官制度的确立

A.体现了机会均等和政治中立的原则 B.保障了政府的廉洁高效

C.提高了官员的文化素质和专业水平 D.实现了政治和管理分离

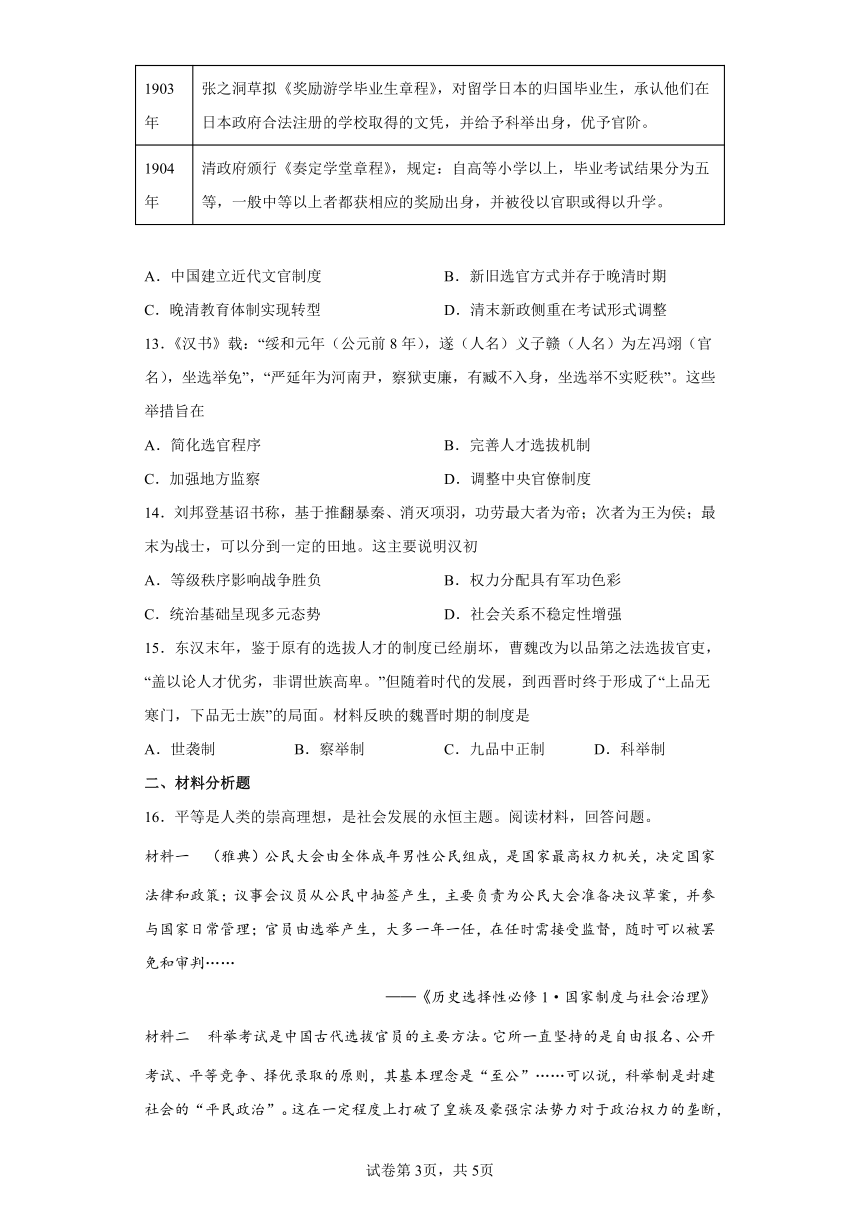

12.下表反映的是清末新政时期选官制度变革的史实。这反映了

年份 主要内容

1901年 清朝颁布《学堂选举鼓励章程》,规定:凡由学堂考试合格毕业生,均给予贡生、举人、进士出身;殿试后“酌加擢用,优予官阶”。

1903年 张之洞草拟《奖励游学毕业生章程》,对留学日本的归国毕业生,承认他们在日本政府合法注册的学校取得的文凭,并给予科举出身,优予官阶。

1904年 清政府颁行《奏定学堂章程》,规定:自高等小学以上,毕业考试结果分为五等,一般中等以上者都获相应的奖励出身,并被役以官职或得以升学。

A.中国建立近代文官制度 B.新旧选官方式并存于晚清时期

C.晚清教育体制实现转型 D.清末新政侧重在考试形式调整

13.《汉书》载:“绥和元年(公元前8年),遂(人名)义子赣(人名)为左冯翊(官名),坐选举免”,“严延年为河南尹,察狱吏廉,有臧不入身,坐选举不实贬秩”。这些举措旨在

A.简化选官程序 B.完善人才选拔机制

C.加强地方监察 D.调整中央官僚制度

14.刘邦登基诏书称,基于推翻暴秦、消灭项羽,功劳最大者为帝;次者为王为侯;最末为战士,可以分到一定的田地。这主要说明汉初

A.等级秩序影响战争胜负 B.权力分配具有军功色彩

C.统治基础呈现多元态势 D.社会关系不稳定性增强

15.东汉末年,鉴于原有的选拔人才的制度已经崩坏,曹魏改为以品第之法选拔官吏,“盖以论人才优劣,非谓世族高卑。”但随着时代的发展,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无士族”的局面。材料反映的魏晋时期的制度是

A.世袭制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

二、材料分析题

16.平等是人类的崇高理想,是社会发展的永恒主题。阅读材料,回答问题。

材料一 (雅典)公民大会由全体成年男性公民组成,是国家最高权力机关,决定国家法律和政策;议事会议员从公民中抽签产生,主要负责为公民大会准备决议草案,并参与国家日常管理;官员由选举产生,大多一年一任,在任时需接受监督,随时可以被罢免和审判……

——《历史选择性必修1·国家制度与社会治理》

材料二 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优录取的原则,其基本理念是“至公”……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘编自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料三 工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题:除了维护社会治安、国防、财政、税收等传统事务,还要担负起经济、文化、科技等新的社会事务的管理。……工业资产阶级经济实力的猛增使其政治要求增加。他们要求参与行政管理,要求清除旧制度的弊端,要求社会公职向社会开放,要求机会平等、自由竞争,建立一个廉洁而高效的政府,更大程度地维护他们的既得利益。

——鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)根据材料一,概括古代雅典官员的选拔与任用的特点。

(2)根据材料二,概括“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。结合材料及所学知识,总结我国古代自汉以来选官制度的发展趋势。

(3)根据材料三,概括英国文官制度建立的主要原因。结合所学知识指出西方文官制度的特点。

17.阅读材料,回答问题。

材料 资本主义国家的政府工作人员常分成政务官和事务官。政务官随政党更迭而变换,事务官(文官)则终身常任。19世纪中期,英国颁布文官制度改革法令,成立文官委员会,独立主持文官考选事宜,一切文官的任命都必须通过考试方能录用。19世纪八十年代,美国政府规定,文官不得参与党派政治活动。伴随着文官考试制度的确立,微博橙子辅导越来越多具有专业知识的人员进入文官队伍,这使得政府在社会经济管理、文化科技发展等方面发挥的作用愈加重要。在英美影响下,西方资本主义国家纷纷建立起文官制度。

20世纪初期,列宁认为,在资产阶级议会制的国家,(政府)实际的管理工作掌握在一支庞大的官吏队伍手中。这支官吏队伍浸透了反民主意识,同地主和资产阶级有千丝万缕的联系,在各方面都依附他们。这支队伍被资产阶级关系的气氛所笼罩,他们摆脱不了这种空气……。英国前首相玛格丽特·撒切尔在《唐宁街岁月》中说,英国文官制度的这种纯粹的职业性,还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率。

——摘编自顾新生《论西方资产阶级的文官制度》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代西方国家文官制度建立的主要原因,并分析文官录用的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概括列宁、撒切尔对西方国家文官制度评价的分歧点,并指出产生分歧的根本原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.C

3.A

4.C

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.D

11.C

12.B

13.B

14.B

15.C

16.(1)特点:抽签选举、任期制、轮番而治。

(2)内涵:追求自由平等、公平公正;打破了世家大族的选官特权(打破门阀士族垄断政治的局面);促进了社会阶层间的流动;有利于寒门庶族地主参政。

趋势:标准由家世、门第到才能;方式由推荐、评品到考试,日趋严密;逐渐公平、公正化。

(3)主要原因:工业革命的推动;政府管理职能的扩展;工业资产阶级的要求。

特点:考试录用、中立、常任。

17.(1)原因:工业革命促进社会发展,政府管理事务增多;政党政治影响政务工作的正常运行。特点:通过考试选拔、择优录用;文官专业(职业)素养要求高;文官任用相对独立。

(2)分歧点:政府效率是否高效;是否体现民众利益。根本原因:两人的阶级立场不同。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.明朝为了保证科举能选拔出不同地域的优秀人才,从1427年起,在会试中实行南北卷制度。后来南北卷演变为南北中卷,录取比例也逐渐稳定,南卷、北卷和中卷的录取比例分别为55%、35%和10%。由此可见

A.明朝科举制度走向衰落 B.地域间的矛盾得到解决

C.分卷制度相对公平合理 D.经济水平决定录取比例

2.唐代科举的录取方式较为多样,考生除了可以凭自己的考试成绩录取外,还可以将自己的诗词作品通过“投献”给达官显贵,以求得赏识得以录取;再者如“通榜”,主试者将自己赏识的考生列上名单,录取时甚至可以不必看应试者的试卷就可以定好录取名单。由此可见,唐代科举

A.奠定了门阀士族统治的基础 B.仍属于贵族政治的一部分

C.尚存有旧时举荐选官的痕迹 D.完全失去选拔人才的作用

3.孝廉是汉代察举制的重要科目之一。汉朝规定各郡国每年须按规定入数向朝廷举荐人才。其中被推选为孝廉的人,不仅“德行高妙”而且“学通行修”。这客观上

A.提升了官吏的整体素质 B.打破了门阀对政权的垄断

C.解决了阶层固化的问题 D.动摇了郡县制的政治基础

4.南宋宋理宗宝祜四年《登科录》记载了进士中榜的情况。其中,601名进士中,平民家庭出身的有417人,官僚家庭出身的只有184人。这反映科举制度有利于

A.门第观念的强化 B.文化教育日益繁荣

C.社会阶层的流动 D.百姓身份趋于平等

5.明清时期,徽州地区很多家族族谱中都列有“科名录”“历朝科第”“登仕录”“科贡”等内容,详细地记录本宗族科举仕进的骄人成绩。这一做法

A.通过宗法道德束缚人心 B.促进了社会阶级的流动

C.改变了族人的价值取向 D.意图强化宗族的凝聚力

6.明朝自1427年起,在会试中实行南北分卷,会试录取100人,其中南方60人,北方40人。后来南北卷演变为南北中卷,南卷、北卷和中卷的录取人数分别占会试录取总人数的55%、35%和10%。这一时期的会试

A.是考核官员的主要方式 B.由皇帝亲自主持

C.以品德作为选拔的依据 D.有利于选拔不同地域的人才

7.学者鞠佳认为:中国延续数千年的历史中,有四次人文主义热潮(如表),其中第三次热潮的出现主要是因为

第一次,商周时期——从“神”到“人” 第二次,魏晋时期——从“礼教”到“个性” 第三次,唐宋时期一一从“门第”到“平民” 第四次,晚明时期——从“道德”到“功利”

A.儒学的复兴 B.国家的统一 C.科举制普及 D.民族的交融

8.我国古代的选官制度经历了“世官制——察举制——九品中正制——科举制的变化。以下有关选拔官员的主要依据与其搭配正确的是

A.血缘——品行才学——门第声望——考试成绩

B.考试成绩——血缘——门第声望——品行才学

C.考试成绩——品行才学——门第声望——功绩

D.功绩——考试成绩——品行才学——门第声望

9.南京国民政府的文官制度规定,简任官无须考试,也无法通过考试得到任官资格,荐任和委任官员分别可以通过高等和普通文官考试取得任职资格,而即便是级别较低的荐任和委任文官,文官考试及格也仅是众多任用资格中的一项而已。与民国初期相比,这一规定反映出

A.文官考试与选拔功能难以实现 B.政府因文官缺失导致决策失误

C.文官考试与任用的开放性降低 D.政治环境影响文官制度的实施

10.据《宋史·职官三》记载:宋代,“凡命官,随所隶迁,以其职事具注于历(也称历纸,用于记录官员履历或功过),给之于其属州若司,岁书其功过。应升迁授者,验历按法而叙进之”。此记述可用来说明,宋代

A.皇权专制统治空前加强 B.官员升迁受到了严格限制

C.地方官员追求任职政绩 D.官员考核实现档案化管理

11.现代西方文官制度是在法律规定的知识、专业、道德和才能的统一标准下,公开考试、择优录用。据此可推知,现代西方文官制度的确立

A.体现了机会均等和政治中立的原则 B.保障了政府的廉洁高效

C.提高了官员的文化素质和专业水平 D.实现了政治和管理分离

12.下表反映的是清末新政时期选官制度变革的史实。这反映了

年份 主要内容

1901年 清朝颁布《学堂选举鼓励章程》,规定:凡由学堂考试合格毕业生,均给予贡生、举人、进士出身;殿试后“酌加擢用,优予官阶”。

1903年 张之洞草拟《奖励游学毕业生章程》,对留学日本的归国毕业生,承认他们在日本政府合法注册的学校取得的文凭,并给予科举出身,优予官阶。

1904年 清政府颁行《奏定学堂章程》,规定:自高等小学以上,毕业考试结果分为五等,一般中等以上者都获相应的奖励出身,并被役以官职或得以升学。

A.中国建立近代文官制度 B.新旧选官方式并存于晚清时期

C.晚清教育体制实现转型 D.清末新政侧重在考试形式调整

13.《汉书》载:“绥和元年(公元前8年),遂(人名)义子赣(人名)为左冯翊(官名),坐选举免”,“严延年为河南尹,察狱吏廉,有臧不入身,坐选举不实贬秩”。这些举措旨在

A.简化选官程序 B.完善人才选拔机制

C.加强地方监察 D.调整中央官僚制度

14.刘邦登基诏书称,基于推翻暴秦、消灭项羽,功劳最大者为帝;次者为王为侯;最末为战士,可以分到一定的田地。这主要说明汉初

A.等级秩序影响战争胜负 B.权力分配具有军功色彩

C.统治基础呈现多元态势 D.社会关系不稳定性增强

15.东汉末年,鉴于原有的选拔人才的制度已经崩坏,曹魏改为以品第之法选拔官吏,“盖以论人才优劣,非谓世族高卑。”但随着时代的发展,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无士族”的局面。材料反映的魏晋时期的制度是

A.世袭制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

二、材料分析题

16.平等是人类的崇高理想,是社会发展的永恒主题。阅读材料,回答问题。

材料一 (雅典)公民大会由全体成年男性公民组成,是国家最高权力机关,决定国家法律和政策;议事会议员从公民中抽签产生,主要负责为公民大会准备决议草案,并参与国家日常管理;官员由选举产生,大多一年一任,在任时需接受监督,随时可以被罢免和审判……

——《历史选择性必修1·国家制度与社会治理》

材料二 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优录取的原则,其基本理念是“至公”……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘编自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料三 工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题:除了维护社会治安、国防、财政、税收等传统事务,还要担负起经济、文化、科技等新的社会事务的管理。……工业资产阶级经济实力的猛增使其政治要求增加。他们要求参与行政管理,要求清除旧制度的弊端,要求社会公职向社会开放,要求机会平等、自由竞争,建立一个廉洁而高效的政府,更大程度地维护他们的既得利益。

——鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)根据材料一,概括古代雅典官员的选拔与任用的特点。

(2)根据材料二,概括“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。结合材料及所学知识,总结我国古代自汉以来选官制度的发展趋势。

(3)根据材料三,概括英国文官制度建立的主要原因。结合所学知识指出西方文官制度的特点。

17.阅读材料,回答问题。

材料 资本主义国家的政府工作人员常分成政务官和事务官。政务官随政党更迭而变换,事务官(文官)则终身常任。19世纪中期,英国颁布文官制度改革法令,成立文官委员会,独立主持文官考选事宜,一切文官的任命都必须通过考试方能录用。19世纪八十年代,美国政府规定,文官不得参与党派政治活动。伴随着文官考试制度的确立,微博橙子辅导越来越多具有专业知识的人员进入文官队伍,这使得政府在社会经济管理、文化科技发展等方面发挥的作用愈加重要。在英美影响下,西方资本主义国家纷纷建立起文官制度。

20世纪初期,列宁认为,在资产阶级议会制的国家,(政府)实际的管理工作掌握在一支庞大的官吏队伍手中。这支官吏队伍浸透了反民主意识,同地主和资产阶级有千丝万缕的联系,在各方面都依附他们。这支队伍被资产阶级关系的气氛所笼罩,他们摆脱不了这种空气……。英国前首相玛格丽特·撒切尔在《唐宁街岁月》中说,英国文官制度的这种纯粹的职业性,还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率。

——摘编自顾新生《论西方资产阶级的文官制度》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代西方国家文官制度建立的主要原因,并分析文官录用的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概括列宁、撒切尔对西方国家文官制度评价的分歧点,并指出产生分歧的根本原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.C

3.A

4.C

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.D

11.C

12.B

13.B

14.B

15.C

16.(1)特点:抽签选举、任期制、轮番而治。

(2)内涵:追求自由平等、公平公正;打破了世家大族的选官特权(打破门阀士族垄断政治的局面);促进了社会阶层间的流动;有利于寒门庶族地主参政。

趋势:标准由家世、门第到才能;方式由推荐、评品到考试,日趋严密;逐渐公平、公正化。

(3)主要原因:工业革命的推动;政府管理职能的扩展;工业资产阶级的要求。

特点:考试录用、中立、常任。

17.(1)原因:工业革命促进社会发展,政府管理事务增多;政党政治影响政务工作的正常运行。特点:通过考试选拔、择优录用;文官专业(职业)素养要求高;文官任用相对独立。

(2)分歧点:政府效率是否高效;是否体现民众利益。根本原因:两人的阶级立场不同。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理