第三单元法律与教化 同步练习(Word版,含答案) 统编版(2019)高中历史选择性必修一

文档属性

| 名称 | 第三单元法律与教化 同步练习(Word版,含答案) 统编版(2019)高中历史选择性必修一 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 225.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-25 19:53:41 | ||

图片预览

文档简介

第三单元法律与教化

一、单选题

1.《十二铜表法》规定,受伤害者在某些情况下有权对肇事者给予同样的伤害。这种“以牙还牙,以眼还眼”的纠纷解决方式在法学上叫做“同态复仇”。许多古代民族的早期法典都肯定了“同态复仇”原则。这反映出

A.世界古代文明发展的同步性 B.古罗马对刑事案件的重视

C.《十二铜表法》形式主义严重 D.原始习俗对成文法的影响

2.十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,共七编、1260条,包括总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。这是中华人民共和国第一部以法典命名的法律,具有里程碑意义。民法典的编纂

A.确立了社会主义核心价值观 B.标志着我国法律体系最终形成

C.适应了社会经济发展的需要 D.意味着我国法律制度国际领先

3.中古西欧的教会学校教授数学、天文、音乐、文学等,虽以宗教为目的,但时刻不忘告诫人们须孝敬父母,不许偷盗、杀人等,这表明教会学校( )

A.推动自然科学发展 B.强化思想文化控制

C.重视宗教伦理教化 D.促进理性思维形成

4.在中国现代民主政治建设中,为实现“村里的事村民管,自己投票选村官。”我们应该:

A.加强社会基层民主建设 B.完善我国社会主义制度

C.健全社会主义法律体系 D.借鉴西方民主政治制度

5.“西方文明始于希伯菜。希伯菜的法律与宗教是不分的。这一时期的律法既是上帝的诚命,又是人间的法律。法律与宗教共享同一种仪式、传统,且具有同样的权威与普遍性。”这表明在西方早期社会

A.宗教神权统治占主导地位 B.世俗法律沦为宗教的附庸

C.宗教道德渗透于法律之中 D.宗教伦理凌驾于世俗法治

6.儒家经典《尚书。洪范》中,贤人箕子向周武王陈述国家最重要的八种政务,即"八政"。"八政"是∶一曰食,二曰货(财物),三曰祀(祭祀),四曰司空(管理人民),五曰司徒(掌管教化),六曰司寇(治理盗贼),七曰宾(朝觐),八曰师(军队)。"八政"说明西周

A.政治实践中具有人文意识 B.神秘主义仍占据统治地位

C.国家重视对民众培养教化 D.儒家观念对政治影响较大

7.西周刑法中有“同罪异罚”的原则;唐律有“八议”制度的规定,即亲、故、贤、能、功、贵、勤、宾等八种人物违法犯罪,司法机关不得按正常程序审判。古代刑法的这些规定

A.体现封建等级特权思想 B.反映了人治色彩的浓厚

C.促进了宗法观念的完善 D.简明宽平缓和社会矛盾

8.中华人民共和国成立后,具有中国特色的社会保障制度逐步建立。新中国制定的第一部社会保险法规是( )

A.《社会保障法》 B.《中华人民共和国劳动保险条例》

C.《中华人民共和国宪法》 D.《中华人民共和国经济合同法》

9.据学者统计,1485年到1534 年间教会平均每年总共交税17300镑,其中4800 镑交给教皇,12500镑交给国王;而1535年到1547年间,教会平均每年需交税 47000 镑,全部交给国王,这使得教会的负担明显大于以前。这说明此时英国

A.文艺复兴冲击了神学思想束缚 B.教会与国王之间矛盾不可调和

C.宗教改革增强了世俗王权力量 D.自然科学发展弱化了宗教信仰

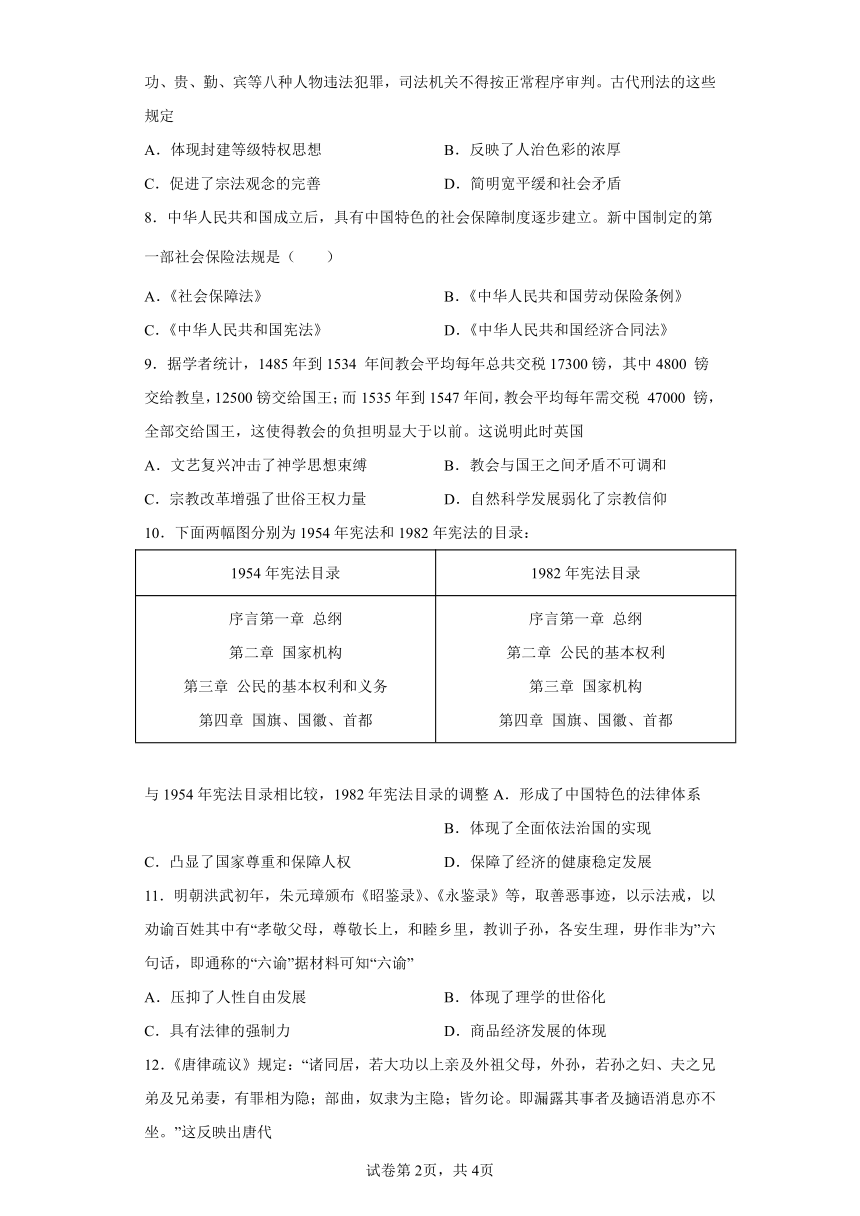

10.下面两幅图分别为1954年宪法和1982年宪法的目录:

1954年宪法目录 1982年宪法目录

序言第一章 总纲 第二章 国家机构 第三章 公民的基本权利和义务 第四章 国旗、国徽、首都 序言第一章 总纲 第二章 公民的基本权利 第三章 国家机构 第四章 国旗、国徽、首都

与1954年宪法目录相比较,1982年宪法目录的调整A.形成了中国特色的法律体系 B.体现了全面依法治国的实现

C.凸显了国家尊重和保障人权 D.保障了经济的健康稳定发展

11.明朝洪武初年,朱元璋颁布《昭鉴录》、《永鉴录》等,取善恶事迹,以示法戒,以劝谕百姓其中有“孝敬父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”六句话,即通称的“六谕”据材料可知“六谕”

A.压抑了人性自由发展 B.体现了理学的世俗化

C.具有法律的强制力 D.商品经济发展的体现

12.《唐律疏议》规定:“诸同居,若大功以上亲及外祖父母,外孙,若孙之妇、夫之兄弟及兄弟妻,有罪相为隐;部曲,奴隶为主隐;皆勿论。即漏露其事者及擿语消息亦不坐。”这反映出唐代

A.官僚贵族享有司法特权 B.儒家思想影响法律制定

C.宗法血缘观念逐步淡化 D.“民本”思想得到了弘扬

13.恩格斯在介绍欧洲法制传统时说:“教会的教条同时就是政治信条,圣经词句在各个法庭都具有法律效力。”恩格斯在此强调的是,中世纪的欧洲

A.司法深受神学的影响 B.宗教传播借重于王权

C.继承了罗马法的体系 D.基层社会的自治性强

14.《拿破仑法典》强调“自由、财产、安全和反抗压迫”等权利是绝对的。近100年后,随着生产高度社会化,近代西方民法出现“民法的社会化”潮流,如瑞士民法典规定:“权利人不得滥用权利,滥用权利的不受法律保护”。这反映了近代西方法律

A.注重保护个人权利 B.融合启蒙思想主张

C.确认私有财产制度 D.适应资本主义发展

15.近代以来,中国民主法制建设不断走向完善,下列法律文件的相同点是

A.都规定了以现代化建设为中心 B.都体现了人民民主专政原则

C.都体现了人民主权和宪政原则 D.都体现了社会主义原则

二、材料分析题

16.近代西方法律与教化。

材料一 大陆法系起源于古代罗马法,以民法为其法律制度的核心,是现今使用较为广泛的法系。在大陆法系中,法官审判案件必须援引制定法,不能以判例作为依据,从而强调制定法的权威,以禁止法官的“造法”行为,故有“法官是制定法仆从”一说。在法典的体系排列上,大陆法系讲求规定的逻辑性、概念的明确性和语言的精炼性。大陆法系的许多法律行为需要国家的鉴证、登记,检察机关垄断公诉权,庭审时采取审问制以及法院的体系统一等。

——摘编自邢万里《浅析大陆法系起源及主要特征》

材料二 宗教作为一种重要的社会现象和文化现象,在全世界范围内对法律产生过重要影响。法律在文化上的独立性,可以说是宗教文化长期培养的结果。法律最初的绝大多数祭条几乎都反映着宗教伦理方面的禁忌;最初的执法活动几乎全部被祭司所垄断,而法律观念则纯粹是一种宗教意识形态。“上帝面前人人平等的观念被广泛传播,后来影响法律制度,产生了‘法律面前人人平等’的法治原则。而《圣经》中诚实、公正的观念对形成西方衡平法‘诚实信用’原则的作用更是不言而喻的”。宗教方面的共识深刻地决定着近代法律的面貌,甚至法律的通用语言、惯常程式以及汇集而成的传统都是在宗教文化的氛围中发育成长的。

——摘编自王景斌、周伟科《从关联性视角看宗教与法律在社会发展中的作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括大陆法系的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宗教对近代西方法律的影响。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉文帝前元十二年(公元前168年),设置冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州为视察区;一年之后文帝又将其用做监察区域,派遣官员分州“出刺诸郡”,九州视察区由此与监察区合而为一。汉武帝元封五年(公元前106年),为了加强中央对地方的控制,除京师附近七郡外,把全国分为十三个监察区域,即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、益州、幽州、并州,另外有朔方、交趾二郡,称朔方刺史部、交趾刺史部,共称十三刺史部,或“十三州”。每区由朝廷派遣刺史一人,专门负责巡察该区境内的吏政,检举不法的郡国官吏和强宗豪右。东汉灵帝中平五年(188年),改刺史为州牧,直接掌握一州的军事、行政、民政等大权,位于郡守之上,十三部遂成为郡以上的一级行政区划。东汉末年,各州牧更是趁乱夺取本州军政大权。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料二 2018年3月,全国人大通过了《中华人民共和国宪法修正案》和《中华人民共和国监察法》。保障了我国反腐败工作在法治轨道上行稳致远。这对于构建集中统一、权威高效的中国特色监察体系,实现改革与立法的街接,意义重大、影响深远。

——摘编自陈光中、兰哲《监察制度改革的重大成就与完善期待》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代地方监察制度的演变并说明其影响。

(2)根据材料二,说明改革开放以来我国加强监察立法的意义。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.A

5.C

6.A

7.B

8.B

9.C

10.C

11.C

12.B

13.A

14.D

15.C

16.(1)特征:民法为法律制度的核心;明确立法与司法的分工,强调制定法的权威;重视法律规范的抽象化、概括化;强调国家的干预和法制统一。

(2)影响:培育了法律文化的独立性;有利于树立法律的权威性;引导了西方法律价值观;推动了法律的基本原则的确立;促进了法律语言、程式的形成。

17.(1)演变:由临时性机构变为常设机构;由监察区发展为行政区;监察区数量增加。影响:有利于加强中央集权;有利于澄清吏治;导致了地方行政区划的变化;地方州力量不断强大,最终威胁中央集权。

(2)意义:为新时期反腐败工作的开展提供了法律保障;有利于构建集中统一、权威高效的监察体系;有利于推进国家治理体系和治理能力的现代化;为改革开放提供法律保障。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.《十二铜表法》规定,受伤害者在某些情况下有权对肇事者给予同样的伤害。这种“以牙还牙,以眼还眼”的纠纷解决方式在法学上叫做“同态复仇”。许多古代民族的早期法典都肯定了“同态复仇”原则。这反映出

A.世界古代文明发展的同步性 B.古罗马对刑事案件的重视

C.《十二铜表法》形式主义严重 D.原始习俗对成文法的影响

2.十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,共七编、1260条,包括总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。这是中华人民共和国第一部以法典命名的法律,具有里程碑意义。民法典的编纂

A.确立了社会主义核心价值观 B.标志着我国法律体系最终形成

C.适应了社会经济发展的需要 D.意味着我国法律制度国际领先

3.中古西欧的教会学校教授数学、天文、音乐、文学等,虽以宗教为目的,但时刻不忘告诫人们须孝敬父母,不许偷盗、杀人等,这表明教会学校( )

A.推动自然科学发展 B.强化思想文化控制

C.重视宗教伦理教化 D.促进理性思维形成

4.在中国现代民主政治建设中,为实现“村里的事村民管,自己投票选村官。”我们应该:

A.加强社会基层民主建设 B.完善我国社会主义制度

C.健全社会主义法律体系 D.借鉴西方民主政治制度

5.“西方文明始于希伯菜。希伯菜的法律与宗教是不分的。这一时期的律法既是上帝的诚命,又是人间的法律。法律与宗教共享同一种仪式、传统,且具有同样的权威与普遍性。”这表明在西方早期社会

A.宗教神权统治占主导地位 B.世俗法律沦为宗教的附庸

C.宗教道德渗透于法律之中 D.宗教伦理凌驾于世俗法治

6.儒家经典《尚书。洪范》中,贤人箕子向周武王陈述国家最重要的八种政务,即"八政"。"八政"是∶一曰食,二曰货(财物),三曰祀(祭祀),四曰司空(管理人民),五曰司徒(掌管教化),六曰司寇(治理盗贼),七曰宾(朝觐),八曰师(军队)。"八政"说明西周

A.政治实践中具有人文意识 B.神秘主义仍占据统治地位

C.国家重视对民众培养教化 D.儒家观念对政治影响较大

7.西周刑法中有“同罪异罚”的原则;唐律有“八议”制度的规定,即亲、故、贤、能、功、贵、勤、宾等八种人物违法犯罪,司法机关不得按正常程序审判。古代刑法的这些规定

A.体现封建等级特权思想 B.反映了人治色彩的浓厚

C.促进了宗法观念的完善 D.简明宽平缓和社会矛盾

8.中华人民共和国成立后,具有中国特色的社会保障制度逐步建立。新中国制定的第一部社会保险法规是( )

A.《社会保障法》 B.《中华人民共和国劳动保险条例》

C.《中华人民共和国宪法》 D.《中华人民共和国经济合同法》

9.据学者统计,1485年到1534 年间教会平均每年总共交税17300镑,其中4800 镑交给教皇,12500镑交给国王;而1535年到1547年间,教会平均每年需交税 47000 镑,全部交给国王,这使得教会的负担明显大于以前。这说明此时英国

A.文艺复兴冲击了神学思想束缚 B.教会与国王之间矛盾不可调和

C.宗教改革增强了世俗王权力量 D.自然科学发展弱化了宗教信仰

10.下面两幅图分别为1954年宪法和1982年宪法的目录:

1954年宪法目录 1982年宪法目录

序言第一章 总纲 第二章 国家机构 第三章 公民的基本权利和义务 第四章 国旗、国徽、首都 序言第一章 总纲 第二章 公民的基本权利 第三章 国家机构 第四章 国旗、国徽、首都

与1954年宪法目录相比较,1982年宪法目录的调整A.形成了中国特色的法律体系 B.体现了全面依法治国的实现

C.凸显了国家尊重和保障人权 D.保障了经济的健康稳定发展

11.明朝洪武初年,朱元璋颁布《昭鉴录》、《永鉴录》等,取善恶事迹,以示法戒,以劝谕百姓其中有“孝敬父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”六句话,即通称的“六谕”据材料可知“六谕”

A.压抑了人性自由发展 B.体现了理学的世俗化

C.具有法律的强制力 D.商品经济发展的体现

12.《唐律疏议》规定:“诸同居,若大功以上亲及外祖父母,外孙,若孙之妇、夫之兄弟及兄弟妻,有罪相为隐;部曲,奴隶为主隐;皆勿论。即漏露其事者及擿语消息亦不坐。”这反映出唐代

A.官僚贵族享有司法特权 B.儒家思想影响法律制定

C.宗法血缘观念逐步淡化 D.“民本”思想得到了弘扬

13.恩格斯在介绍欧洲法制传统时说:“教会的教条同时就是政治信条,圣经词句在各个法庭都具有法律效力。”恩格斯在此强调的是,中世纪的欧洲

A.司法深受神学的影响 B.宗教传播借重于王权

C.继承了罗马法的体系 D.基层社会的自治性强

14.《拿破仑法典》强调“自由、财产、安全和反抗压迫”等权利是绝对的。近100年后,随着生产高度社会化,近代西方民法出现“民法的社会化”潮流,如瑞士民法典规定:“权利人不得滥用权利,滥用权利的不受法律保护”。这反映了近代西方法律

A.注重保护个人权利 B.融合启蒙思想主张

C.确认私有财产制度 D.适应资本主义发展

15.近代以来,中国民主法制建设不断走向完善,下列法律文件的相同点是

A.都规定了以现代化建设为中心 B.都体现了人民民主专政原则

C.都体现了人民主权和宪政原则 D.都体现了社会主义原则

二、材料分析题

16.近代西方法律与教化。

材料一 大陆法系起源于古代罗马法,以民法为其法律制度的核心,是现今使用较为广泛的法系。在大陆法系中,法官审判案件必须援引制定法,不能以判例作为依据,从而强调制定法的权威,以禁止法官的“造法”行为,故有“法官是制定法仆从”一说。在法典的体系排列上,大陆法系讲求规定的逻辑性、概念的明确性和语言的精炼性。大陆法系的许多法律行为需要国家的鉴证、登记,检察机关垄断公诉权,庭审时采取审问制以及法院的体系统一等。

——摘编自邢万里《浅析大陆法系起源及主要特征》

材料二 宗教作为一种重要的社会现象和文化现象,在全世界范围内对法律产生过重要影响。法律在文化上的独立性,可以说是宗教文化长期培养的结果。法律最初的绝大多数祭条几乎都反映着宗教伦理方面的禁忌;最初的执法活动几乎全部被祭司所垄断,而法律观念则纯粹是一种宗教意识形态。“上帝面前人人平等的观念被广泛传播,后来影响法律制度,产生了‘法律面前人人平等’的法治原则。而《圣经》中诚实、公正的观念对形成西方衡平法‘诚实信用’原则的作用更是不言而喻的”。宗教方面的共识深刻地决定着近代法律的面貌,甚至法律的通用语言、惯常程式以及汇集而成的传统都是在宗教文化的氛围中发育成长的。

——摘编自王景斌、周伟科《从关联性视角看宗教与法律在社会发展中的作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括大陆法系的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宗教对近代西方法律的影响。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉文帝前元十二年(公元前168年),设置冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州为视察区;一年之后文帝又将其用做监察区域,派遣官员分州“出刺诸郡”,九州视察区由此与监察区合而为一。汉武帝元封五年(公元前106年),为了加强中央对地方的控制,除京师附近七郡外,把全国分为十三个监察区域,即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、益州、幽州、并州,另外有朔方、交趾二郡,称朔方刺史部、交趾刺史部,共称十三刺史部,或“十三州”。每区由朝廷派遣刺史一人,专门负责巡察该区境内的吏政,检举不法的郡国官吏和强宗豪右。东汉灵帝中平五年(188年),改刺史为州牧,直接掌握一州的军事、行政、民政等大权,位于郡守之上,十三部遂成为郡以上的一级行政区划。东汉末年,各州牧更是趁乱夺取本州军政大权。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料二 2018年3月,全国人大通过了《中华人民共和国宪法修正案》和《中华人民共和国监察法》。保障了我国反腐败工作在法治轨道上行稳致远。这对于构建集中统一、权威高效的中国特色监察体系,实现改革与立法的街接,意义重大、影响深远。

——摘编自陈光中、兰哲《监察制度改革的重大成就与完善期待》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代地方监察制度的演变并说明其影响。

(2)根据材料二,说明改革开放以来我国加强监察立法的意义。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.A

5.C

6.A

7.B

8.B

9.C

10.C

11.C

12.B

13.A

14.D

15.C

16.(1)特征:民法为法律制度的核心;明确立法与司法的分工,强调制定法的权威;重视法律规范的抽象化、概括化;强调国家的干预和法制统一。

(2)影响:培育了法律文化的独立性;有利于树立法律的权威性;引导了西方法律价值观;推动了法律的基本原则的确立;促进了法律语言、程式的形成。

17.(1)演变:由临时性机构变为常设机构;由监察区发展为行政区;监察区数量增加。影响:有利于加强中央集权;有利于澄清吏治;导致了地方行政区划的变化;地方州力量不断强大,最终威胁中央集权。

(2)意义:为新时期反腐败工作的开展提供了法律保障;有利于构建集中统一、权威高效的监察体系;有利于推进国家治理体系和治理能力的现代化;为改革开放提供法律保障。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理