统编版(2019) 选择性必修2 经济与社会生活 第三单元 商业贸易与日常生活 同步练习(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019) 选择性必修2 经济与社会生活 第三单元 商业贸易与日常生活 同步练习(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 389.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-25 19:58:06 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 商业贸易与日常生活

一、单选题

1.西周的格伯簋铭文载,格伯用四匹马与佣生交换土地,双方剖券为凭,实地勘定边界,具结交换事宜,并铸造铜器,记录约剂内容,永久保存。铭文中的上述内容有助于研究西周的

①土地交换 ②契约精神 ③耕作方式 ④赋税制度

A.①④ B.②③ C.③④ D.①②

2.中世纪的欧洲人普遍谴责放贷谋利的行为,认为这在上帝看来是可恶可厌的罪恶”。16世纪中叶,法国法学家查理·杜莫林要求人们承认“温和的、可以接受的高利贷行为”。于是,以借贷取利的活动不再被视为不义,高利贷可以畅通无阻了。这一观念变化

A.反映出社会道德的沦丧 B.适应了经济发展的需要

C.是新教广泛传播的结果 D.是法律偏袒贵族的体现

3.在某历史著作中有“哥伦布”、“蒸汽机”、“日不落帝国”、“鸦片战争”、“第二次工业革命”、“殖民体系的瓦解”、“世界贸易组织”等关键词。此著作研究的主题最有可能是

A.经济全球化的历程 B.东西方的隔绝与冲突

C.工业革命后的世界 D.世界殖民体系的构建

4.明朝时期,郑和开拓了中国同南洋、印度洋、东非的贸易市场。在交易中,择定日期,对运去的中国丝织品、百货等商品,逐一议定价格,把价格列入书面合同,双方保存,再不悔改。据此可知,郑和下西洋

A.宣扬了明朝政府的国威 B.推动了资本主义萌芽的出现

C.促进了丝绸之路的发展 D.冲击了传统的对外贸易政策

5.下图为北魏墓葬中出土的拜占庭帝国阿纳斯塔修斯一世时期(491—518)的金币。这可以用来研究当时的

①商业契约②商贸往来 ③冶炼技术④商业中心

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

6.春秋时期,齐桓公集中全国力量煮海制盐并大量储存,同时严禁民众向其他诸侯国贩卖。不久楚国、燕国、宋国、卫国等国的盐价上涨十多倍。这说明

A.齐国奉行重农抑商政策 B.诸侯国间存在较强经济联系

C.关税政策阻碍商品流通 D.齐国控制着大部分战略资源

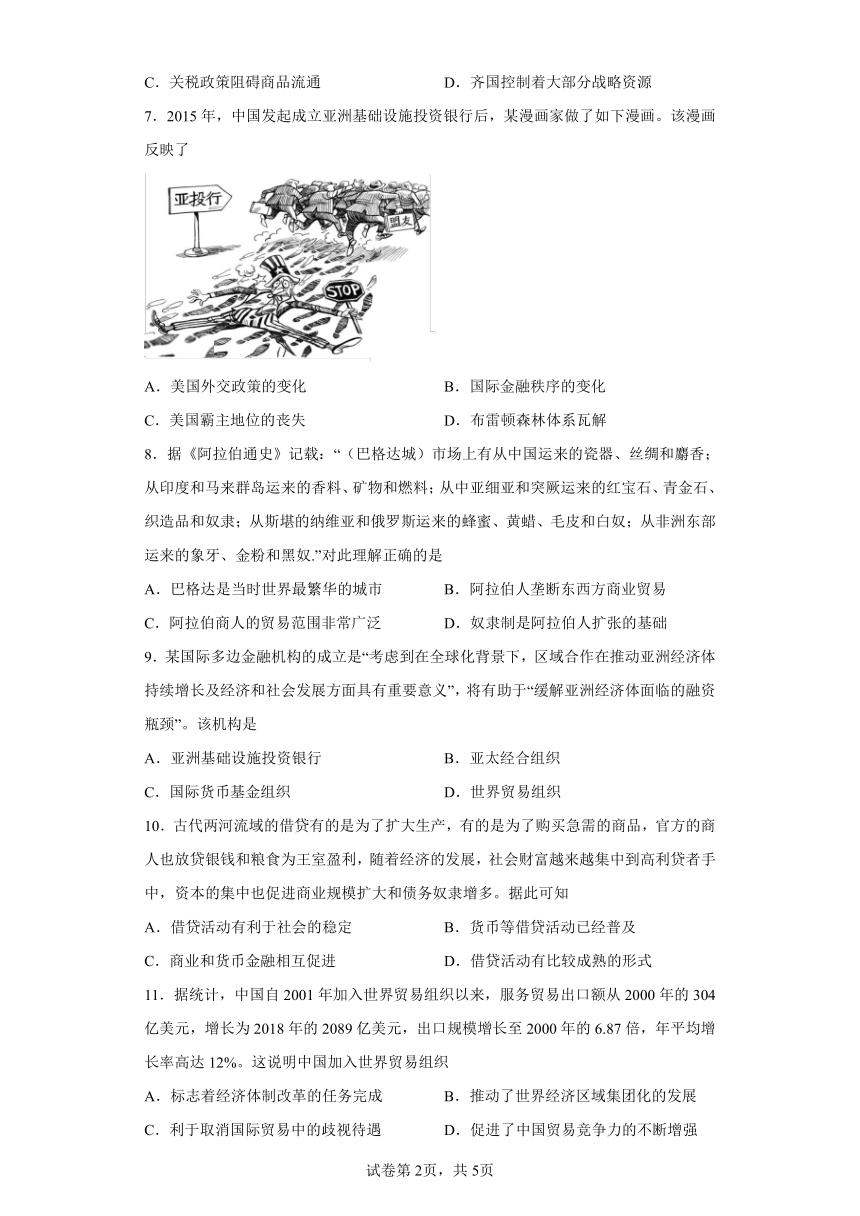

7.2015年,中国发起成立亚洲基础设施投资银行后,某漫画家做了如下漫画。该漫画反映了

A.美国外交政策的变化 B.国际金融秩序的变化

C.美国霸主地位的丧失 D.布雷顿森林体系瓦解

8.据《阿拉伯通史》记载:“(巴格达城)市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和燃料;从中亚细亚和突厥运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴.”对此理解正确的是

A.巴格达是当时世界最繁华的城市 B.阿拉伯人垄断东西方商业贸易

C.阿拉伯商人的贸易范围非常广泛 D.奴隶制是阿拉伯人扩张的基础

9.某国际多边金融机构的成立是“考虑到在全球化背景下,区域合作在推动亚洲经济体持续增长及经济和社会发展方面具有重要意义”,将有助于“缓解亚洲经济体面临的融资瓶颈”。该机构是

A.亚洲基础设施投资银行 B.亚太经合组织

C.国际货币基金组织 D.世界贸易组织

10.古代两河流域的借贷有的是为了扩大生产,有的是为了购买急需的商品,官方的商人也放贷银钱和粮食为王室盈利,随着经济的发展,社会财富越来越集中到高利贷者手中,资本的集中也促进商业规模扩大和债务奴隶增多。据此可知

A.借贷活动有利于社会的稳定 B.货币等借贷活动已经普及

C.商业和货币金融相互促进 D.借贷活动有比较成熟的形式

11.据统计,中国自2001年加入世界贸易组织以来,服务贸易出口额从2000年的304亿美元,增长为2018年的2089亿美元,出口规模增长至2000年的6.87倍,年平均增长率高达12%。这说明中国加入世界贸易组织

A.标志着经济体制改革的任务完成 B.推动了世界经济区域集团化的发展

C.利于取消国际贸易中的歧视待遇 D.促进了中国贸易竞争力的不断增强

12.从全球史和经济史的角度看,新航路开辟的主要影响是

A.欧洲逐渐走向强大

B.基督教走向新大陆

C.世界市场开始形成

D.有利于传播新思想

13.20世纪20年代,面对党内对经济政策的质疑,列宁解释道:“退一步,进两步,退是为了进,为了进必须退,不退就不能进。”当时的“退一步”是指

A.将一部分小工厂还给私人,还准备把一些企业租给外国资本家

B.所有的大中型工业企业实施国有化,小工业企业则实行监督

C.取消一切商品贸易,向社会主义过渡

D.实行农业集体化,为工业化提供基础

14.有学者认为,明清时期“农业、手工业、商业的新变化是三位一体的整体”。下列符合这一特征的是

A.农本思想官窑衰落长途贩运 B.多种经营民营作坊坊市分区打破

C.苏湖熟天下足新式工场飞钱与会子 D.农产品商品化自由劳动力专业化市镇

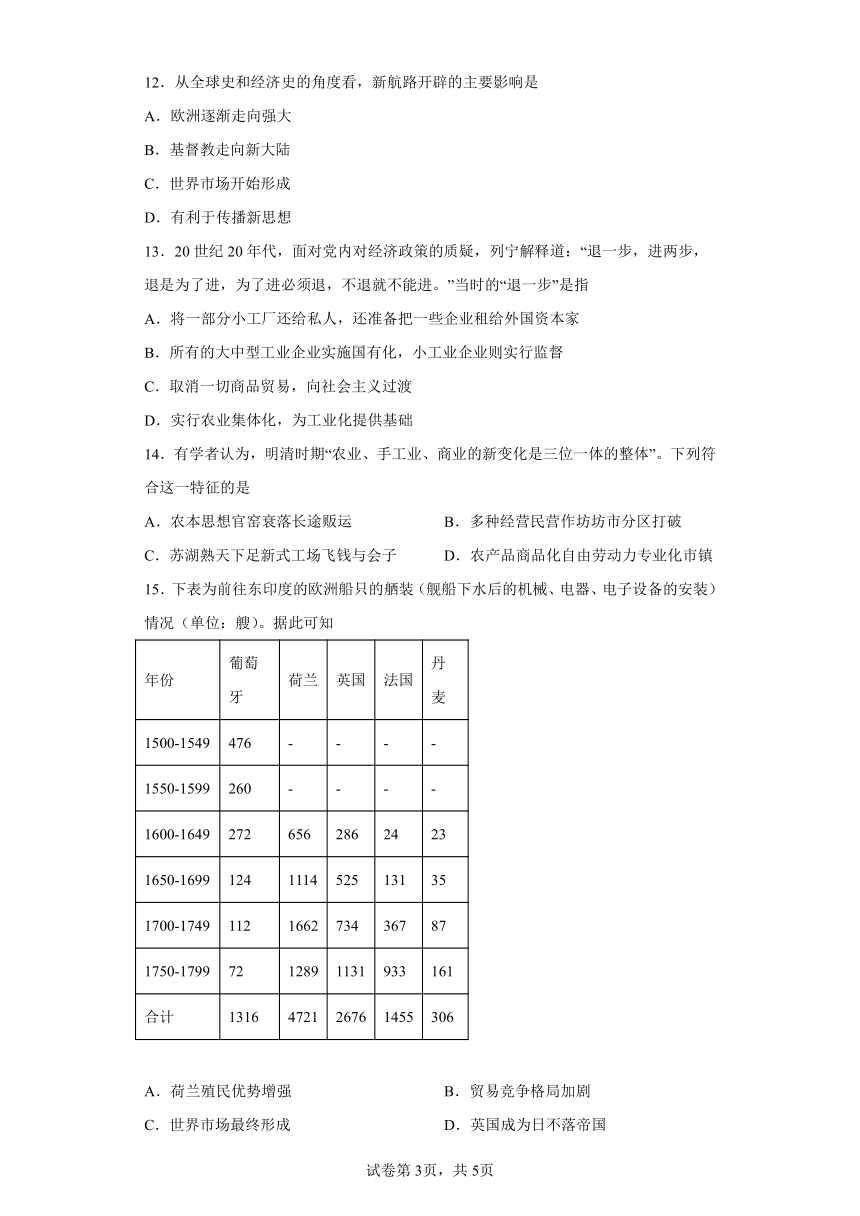

15.下表为前往东印度的欧洲船只的舾装(舰船下水后的机械、电器、电子设备的安装)情况(单位:艘)。据此可知

年份 葡萄牙 荷兰 英国 法国 丹麦

1500-1549 476 - - - -

1550-1599 260 - - - -

1600-1649 272 656 286 24 23

1650-1699 124 1114 525 131 35

1700-1749 112 1662 734 367 87

1750-1799 72 1289 1131 933 161

合计 1316 4721 2676 1455 306

A.荷兰殖民优势增强 B.贸易竞争格局加剧

C.世界市场最终形成 D.英国成为日不落帝国

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 经济全球化并不是一个新近出现的事物。自新航路开辟以来,资本主义经济体系就处于不断扩张之中。从19世纪后期到第一次世界大战爆发前,国际贸易迅速发展(如表4所示)。现有研究表明,1870到1914年间经济全球化达到一个小高潮。

世界贸易指数和贸易总额

年份 贸易指数(以1913年为100) 贸易总额(单位:10亿法郎)

1870 24 45.5

1880 36 68.8

1890 49 94.2

1900 68 118.2

1910 85 162.4

1913 100 192.4

——摘编自刘宗绪主编《世界近代史》等材料二

——摘编自斯蒂芬·布劳德伯利等编著《剑桥现代欧洲经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析经济全球化在1870到1914年间达到小高潮的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述第一次世界大战以来经济全球化发展的基本历程。

17.阅读材料,回答问题。

材料 从17世纪初开始,东印度公司的商人就开始对充满异国情调的布料感到好奇,特别喜欢印花棉布起初,棉布进入英国市场用作地毯、窗帘、挂毯等装怖。后来,印花棉布逐渐被英国人喜爱,成为最时尚的服饰材料。印花棉布的进口量从17世纪30年代每年进口1万匹,增加到17世纪末的125万匹。这相当于所有的男人、女人、小孩都有14码布。仅1684年就有上百万匹棉布被运输到英格兰。17世纪末期,英国东印度公司的棉布贸易要占进口总额的60%-70%。1719年,一个作者这样描述英国人的服饰:“所有卑微的人,包括奴仆都穿上了棉布服饰。”由于毛纺织商人不断向议会请愿,从17世纪末期开始,议会多次通过法案,禁止从印度、中国等国进口印花棉布,并严禁使用彩色印花棉布,但收效甚微。议会没能有效地抑制英国人消费棉布的热潮,也不能有效阻止毛纺织业的衰退,反而进一步刺激了英国本土棉纺织业的发展,为英国本土仿制印度棉布创造了条件。

——摘编自王洪斌《18世纪英国服饰消费与社会变迁》

根据材料,指出从17至18世纪棉布的进口给英国带来的变化,并对上述变化作出合理的历史解释。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.B

3.A

4.C

5.C

6.B

7.B

8.C

9.A

10.C

11.D

12.C

13.A

14.D

15.B

16.(1)原因:新航路开辟以来全球联系的日益密切;资本主义开放性和扩张性的本质;第二次工业革命的推动;资本主义代议制民主制度的普遍建立;资本主义世界市场的最终形成;相对和平的国际环境;国际贸易的迅速发展。

(2)历程:①一战后到二战结束:经济全球化总体呈下降趋势。原因:两次世界大战阻碍了经济交流;俄国十月革命后建立了人类史上第一个社会主义政权,资本主义对其经济封锁;席卷资本主义世界的经济危机,造成货币贬值、汇率混乱,很多国家提高关税、实行贸易壁垒。

②二战后至今:经济全球化总体呈上升趋势。原因:战后和平的国际环境;美苏冷战一定程度上限制金融一体化和移民,战后资本主义国家经济的恢复发展;战后世界经济从无序到有序、朝着体系化和制度化的方向发展;20 世纪90年代以来两极格局解体,市场经济发展;各国注重经济和科技的发展、和平和发展成为时代主题;世界多极化的推动。

17.变化:丰富了英国的服饰材料,刺激了英国棉纺织业的发展;改变了英国的外贸结构;冲击了英国的等级观念和传统的毛纺织业。

解释:新航路开辟后,随着英国对外殖民扩张的加剧和世界联系的不断加强,世界市场不断扩大,使棉布输入英国成为可能;与英国传统的毛纺织品相比,棉布具有价格便宜、穿着舒适等许多优势,因此,其输入英国的数量不断增加:棉布的输入冲击了英国的传统等级身份界限,逐渐改变了英国人的观念,同时也为工业革命的发生创造了条件。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.西周的格伯簋铭文载,格伯用四匹马与佣生交换土地,双方剖券为凭,实地勘定边界,具结交换事宜,并铸造铜器,记录约剂内容,永久保存。铭文中的上述内容有助于研究西周的

①土地交换 ②契约精神 ③耕作方式 ④赋税制度

A.①④ B.②③ C.③④ D.①②

2.中世纪的欧洲人普遍谴责放贷谋利的行为,认为这在上帝看来是可恶可厌的罪恶”。16世纪中叶,法国法学家查理·杜莫林要求人们承认“温和的、可以接受的高利贷行为”。于是,以借贷取利的活动不再被视为不义,高利贷可以畅通无阻了。这一观念变化

A.反映出社会道德的沦丧 B.适应了经济发展的需要

C.是新教广泛传播的结果 D.是法律偏袒贵族的体现

3.在某历史著作中有“哥伦布”、“蒸汽机”、“日不落帝国”、“鸦片战争”、“第二次工业革命”、“殖民体系的瓦解”、“世界贸易组织”等关键词。此著作研究的主题最有可能是

A.经济全球化的历程 B.东西方的隔绝与冲突

C.工业革命后的世界 D.世界殖民体系的构建

4.明朝时期,郑和开拓了中国同南洋、印度洋、东非的贸易市场。在交易中,择定日期,对运去的中国丝织品、百货等商品,逐一议定价格,把价格列入书面合同,双方保存,再不悔改。据此可知,郑和下西洋

A.宣扬了明朝政府的国威 B.推动了资本主义萌芽的出现

C.促进了丝绸之路的发展 D.冲击了传统的对外贸易政策

5.下图为北魏墓葬中出土的拜占庭帝国阿纳斯塔修斯一世时期(491—518)的金币。这可以用来研究当时的

①商业契约②商贸往来 ③冶炼技术④商业中心

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

6.春秋时期,齐桓公集中全国力量煮海制盐并大量储存,同时严禁民众向其他诸侯国贩卖。不久楚国、燕国、宋国、卫国等国的盐价上涨十多倍。这说明

A.齐国奉行重农抑商政策 B.诸侯国间存在较强经济联系

C.关税政策阻碍商品流通 D.齐国控制着大部分战略资源

7.2015年,中国发起成立亚洲基础设施投资银行后,某漫画家做了如下漫画。该漫画反映了

A.美国外交政策的变化 B.国际金融秩序的变化

C.美国霸主地位的丧失 D.布雷顿森林体系瓦解

8.据《阿拉伯通史》记载:“(巴格达城)市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和燃料;从中亚细亚和突厥运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴.”对此理解正确的是

A.巴格达是当时世界最繁华的城市 B.阿拉伯人垄断东西方商业贸易

C.阿拉伯商人的贸易范围非常广泛 D.奴隶制是阿拉伯人扩张的基础

9.某国际多边金融机构的成立是“考虑到在全球化背景下,区域合作在推动亚洲经济体持续增长及经济和社会发展方面具有重要意义”,将有助于“缓解亚洲经济体面临的融资瓶颈”。该机构是

A.亚洲基础设施投资银行 B.亚太经合组织

C.国际货币基金组织 D.世界贸易组织

10.古代两河流域的借贷有的是为了扩大生产,有的是为了购买急需的商品,官方的商人也放贷银钱和粮食为王室盈利,随着经济的发展,社会财富越来越集中到高利贷者手中,资本的集中也促进商业规模扩大和债务奴隶增多。据此可知

A.借贷活动有利于社会的稳定 B.货币等借贷活动已经普及

C.商业和货币金融相互促进 D.借贷活动有比较成熟的形式

11.据统计,中国自2001年加入世界贸易组织以来,服务贸易出口额从2000年的304亿美元,增长为2018年的2089亿美元,出口规模增长至2000年的6.87倍,年平均增长率高达12%。这说明中国加入世界贸易组织

A.标志着经济体制改革的任务完成 B.推动了世界经济区域集团化的发展

C.利于取消国际贸易中的歧视待遇 D.促进了中国贸易竞争力的不断增强

12.从全球史和经济史的角度看,新航路开辟的主要影响是

A.欧洲逐渐走向强大

B.基督教走向新大陆

C.世界市场开始形成

D.有利于传播新思想

13.20世纪20年代,面对党内对经济政策的质疑,列宁解释道:“退一步,进两步,退是为了进,为了进必须退,不退就不能进。”当时的“退一步”是指

A.将一部分小工厂还给私人,还准备把一些企业租给外国资本家

B.所有的大中型工业企业实施国有化,小工业企业则实行监督

C.取消一切商品贸易,向社会主义过渡

D.实行农业集体化,为工业化提供基础

14.有学者认为,明清时期“农业、手工业、商业的新变化是三位一体的整体”。下列符合这一特征的是

A.农本思想官窑衰落长途贩运 B.多种经营民营作坊坊市分区打破

C.苏湖熟天下足新式工场飞钱与会子 D.农产品商品化自由劳动力专业化市镇

15.下表为前往东印度的欧洲船只的舾装(舰船下水后的机械、电器、电子设备的安装)情况(单位:艘)。据此可知

年份 葡萄牙 荷兰 英国 法国 丹麦

1500-1549 476 - - - -

1550-1599 260 - - - -

1600-1649 272 656 286 24 23

1650-1699 124 1114 525 131 35

1700-1749 112 1662 734 367 87

1750-1799 72 1289 1131 933 161

合计 1316 4721 2676 1455 306

A.荷兰殖民优势增强 B.贸易竞争格局加剧

C.世界市场最终形成 D.英国成为日不落帝国

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 经济全球化并不是一个新近出现的事物。自新航路开辟以来,资本主义经济体系就处于不断扩张之中。从19世纪后期到第一次世界大战爆发前,国际贸易迅速发展(如表4所示)。现有研究表明,1870到1914年间经济全球化达到一个小高潮。

世界贸易指数和贸易总额

年份 贸易指数(以1913年为100) 贸易总额(单位:10亿法郎)

1870 24 45.5

1880 36 68.8

1890 49 94.2

1900 68 118.2

1910 85 162.4

1913 100 192.4

——摘编自刘宗绪主编《世界近代史》等材料二

——摘编自斯蒂芬·布劳德伯利等编著《剑桥现代欧洲经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析经济全球化在1870到1914年间达到小高潮的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述第一次世界大战以来经济全球化发展的基本历程。

17.阅读材料,回答问题。

材料 从17世纪初开始,东印度公司的商人就开始对充满异国情调的布料感到好奇,特别喜欢印花棉布起初,棉布进入英国市场用作地毯、窗帘、挂毯等装怖。后来,印花棉布逐渐被英国人喜爱,成为最时尚的服饰材料。印花棉布的进口量从17世纪30年代每年进口1万匹,增加到17世纪末的125万匹。这相当于所有的男人、女人、小孩都有14码布。仅1684年就有上百万匹棉布被运输到英格兰。17世纪末期,英国东印度公司的棉布贸易要占进口总额的60%-70%。1719年,一个作者这样描述英国人的服饰:“所有卑微的人,包括奴仆都穿上了棉布服饰。”由于毛纺织商人不断向议会请愿,从17世纪末期开始,议会多次通过法案,禁止从印度、中国等国进口印花棉布,并严禁使用彩色印花棉布,但收效甚微。议会没能有效地抑制英国人消费棉布的热潮,也不能有效阻止毛纺织业的衰退,反而进一步刺激了英国本土棉纺织业的发展,为英国本土仿制印度棉布创造了条件。

——摘编自王洪斌《18世纪英国服饰消费与社会变迁》

根据材料,指出从17至18世纪棉布的进口给英国带来的变化,并对上述变化作出合理的历史解释。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.B

3.A

4.C

5.C

6.B

7.B

8.C

9.A

10.C

11.D

12.C

13.A

14.D

15.B

16.(1)原因:新航路开辟以来全球联系的日益密切;资本主义开放性和扩张性的本质;第二次工业革命的推动;资本主义代议制民主制度的普遍建立;资本主义世界市场的最终形成;相对和平的国际环境;国际贸易的迅速发展。

(2)历程:①一战后到二战结束:经济全球化总体呈下降趋势。原因:两次世界大战阻碍了经济交流;俄国十月革命后建立了人类史上第一个社会主义政权,资本主义对其经济封锁;席卷资本主义世界的经济危机,造成货币贬值、汇率混乱,很多国家提高关税、实行贸易壁垒。

②二战后至今:经济全球化总体呈上升趋势。原因:战后和平的国际环境;美苏冷战一定程度上限制金融一体化和移民,战后资本主义国家经济的恢复发展;战后世界经济从无序到有序、朝着体系化和制度化的方向发展;20 世纪90年代以来两极格局解体,市场经济发展;各国注重经济和科技的发展、和平和发展成为时代主题;世界多极化的推动。

17.变化:丰富了英国的服饰材料,刺激了英国棉纺织业的发展;改变了英国的外贸结构;冲击了英国的等级观念和传统的毛纺织业。

解释:新航路开辟后,随着英国对外殖民扩张的加剧和世界联系的不断加强,世界市场不断扩大,使棉布输入英国成为可能;与英国传统的毛纺织品相比,棉布具有价格便宜、穿着舒适等许多优势,因此,其输入英国的数量不断增加:棉布的输入冲击了英国的传统等级身份界限,逐渐改变了英国人的观念,同时也为工业革命的发生创造了条件。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化