2021-2022学年统编版高中语文必修下册2《烛之武退秦师》课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册2《烛之武退秦师》课件(32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-24 22:26:01 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

导入

一言之辩,重于九鼎之宝;

三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》

“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

——《孙子兵法·谋攻篇》

烛之武

退秦师

左丘明

《左传》

文学常识

《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,它是我国第一部叙事详细的编年体著作,相传它为春秋末年鲁国史官 左丘明 所作。它与公羊高的《春秋公羊传》、谷梁赤的《春秋谷梁传 》合称为“春秋三传”。

传:注释或解释经书的文字

史书类别

按时间顺序编写的史书体裁。

编年体

《春秋》:第一部编年体史书。

《左传》:第一部叙事详细的编年体史书。

以国家为中心编写的史书体裁。

国别体

如《国语》《战国策》等

以人物传记为中心的史书体裁。

纪传体

如《史记》《三国志》等

比较

《春秋》与《左传》

《春秋》是孔子据鲁国史书《鲁春秋》修订的,是中国现存最早的一部编年体史书。记载了从鲁隐公元年到鲁哀公十四年近240多年的历史。

“春秋”在古代表示一年四季,而史书记载的正是一年四季中各诸侯国发生的重大历史事件,因此取名为《春秋》。

《春秋》

比较

《春秋》与《左传》

《春秋》原文片段

晋人、秦人围郑。

比较

《春秋》与《左传》

由于《春秋》的记事过于简略,后人不易理解,所以诠释之作也相继出现,对书中的记载进行解释和说明。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜;写人简而精,婉而有致,人物形象栩栩如生。

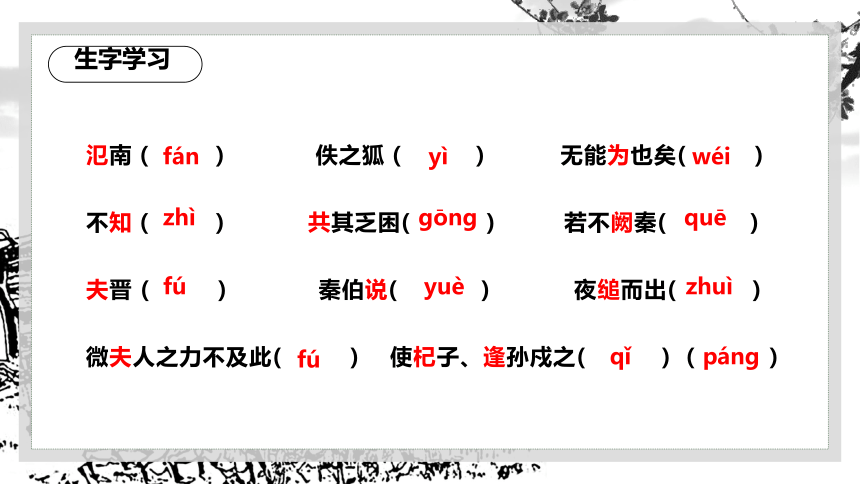

fán

氾南( ) 佚之狐( ) 无能为也矣( )

不知( ) 共其乏困( ) 若不阙秦( )

夫晋 ( ) 秦伯说( ) 夜缒而出( )

微夫人之力不及此( ) 使杞子、逢孙戍之( ) ( )

páng

wéi

fú

gōng

yuè

fú

zhuì

quē

zhì

qǐ

yì

生字学习

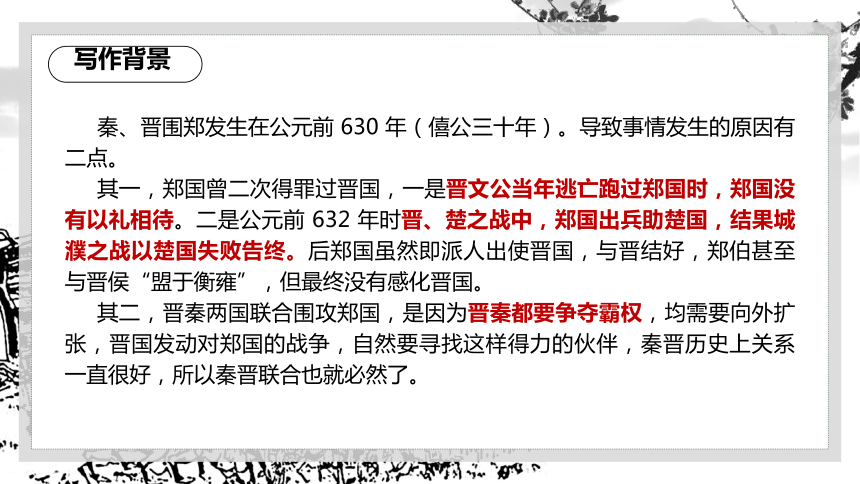

写作背景

秦、晋围郑发生在公元前 630 年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有二点。

其一,郑国曾二次得罪过晋国,一是晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待。二是公元前 632 年时晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然即派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。

其二,晋秦两国联合围攻郑国,是因为晋秦都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也就必然了。

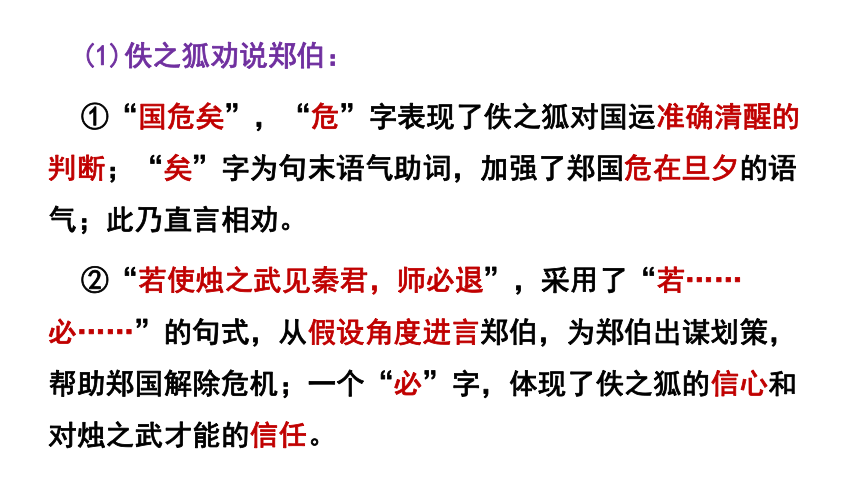

(1)佚之狐劝说郑伯:

①“国危矣”,“危”字表现了佚之狐对国运准确清醒的判断;“矣”字为句末语气助词,加强了郑国危在旦夕的语气;此乃直言相劝。

②“若使烛之武见秦君,师必退”,采用了“若……必……”的句式,从假设角度进言郑伯,为郑伯出谋划策,帮助郑国解除危机;一个“必”字,体现了佚之狐的信心和对烛之武才能的信任。

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

“须眉尽白,伛偻其身,蹒跚其步”,以致到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。

——(明)冯梦龙《东周列国志》

(2)郑伯劝说烛之武:

①首先,“自责”。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也”,用判断句诚恳地表明了自己的态度,检讨自己的过失,借此感染烛之武。从称谓看,用“吾”“寡人(谦称)”称呼自己,放下身段;用“子(古代对男子的尊称)”称呼烛之武,表达了敬重之意。

②其次,“恭维”。一个“求”字,表明郑伯身为国君,却能放下身份,向烛之武认错、服软,难能可贵;同时,也较自然地向烛之武传达出这样的信息:“国难当头,拯救国家的重任非你莫属。”其谦卑、恭维之态,可见一斑。

③最后,“提醒”。“然郑亡,子亦有不利焉。”这里郑伯巧用转折关系的复句,提醒烛之武,“郑亡对你也有危害”。一个“然”字,自然转换话题,急切委婉,绵里藏针,向烛之武传达出个人利益与国家息息相关,唇亡齿寒的道理。

烛之武:灵魂拷问五连

1.灭亡郑国,秦国获益多还是晋国获益多?

2.晋国壮大以后,对秦国是好事还是坏事?

3.保住了郑国,对秦国有好处还是对晋国有好处?

4.晋国以前对秦国是好还是坏?

5.晋国是秦国的队友还是对手?

(3)烛之武劝说秦伯:

第一步,“示弱”,以退为进。“秦、晋围郑,郑既知亡矣。”烛之武使用副词“既”、句末语气助词“矣”,来透露出郑国必定灭亡的无奈心态,表明郑国不敢“以卵击石”,以便让秦伯放下警惕之心。

第二步,“请托”,博得好感。烛之武用敬称“执事”和假设关系的复句“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”,来表达对秦伯的尊重、希望与请托之情,吊起了秦伯的“胃口”,拉近了与秦伯的情感距离,以便让秦伯有兴趣听他说下去。

第三步,“换位思考”,替对方着想。

①“亡郑利晋”。烛之武首先从郑国地理位置僻远、秦国管理困难的角度,阐述了“亡郑”无益于秦国的道理:“越国以鄙远,君知其难也。”接着,又从“焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也”的角度,阐述了“亡郑”厚人薄己,利晋害秦的道理。

②“舍郑利秦”。“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。”烛之武采用假设阐述了“舍郑”“存郑”对秦国的益处,并引导秦伯放弃与晋国一起攻打郑国的想法。

第四步,“离间”,成功劝退。

①从晋背信弃义的历史角度——“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”,烛之武客观地追溯历史,劝说秦伯要“以史为鉴”。

②从晋贪得无厌的必然角度——“夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之”,烛之武展望未来,劝说秦伯要“防患未然”。

③从阙秦利晋的“企图”角度——“阙秦以利晋,唯君图之”,烛之武采用层层剥笋的策略,揭示出晋国的野心,提醒秦伯要“幡然醒悟”,不要“惹火烧身”。

亡郑=陪晋=害秦=亡秦

亡郑=亡秦

解析

秦晋联盟,大军压境,郑国危在旦夕。烛之武是怎样说服秦伯,从而力挽狂澜的

灭郑无益于秦

(争取结盟)

晋有野心

(离间)

越国以鄙远——困难

亡郑以陪邻——失策

建议:舍郑以为东道主

行李之往来

共其乏困

于秦有益

许君焦、瑕,朝济而夕设版焉(以史为鉴)

何厌之有

既东封郑,又欲肆其西封

若不阙秦,将焉取之

(推理论证)

不可靠

高潮

故事高潮

劝退秦师

主动示弱,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

亡郑只对晋国有利,对秦国有害无益。保全郑国有利于秦国,“行李之往来,共其乏困”。

烛之武采用了先抑后扬的办法,使秦伯认为烛之武完全是站在秦国的立场上。注意烛之武使用了八次“君”。

烛之武在析之以利害,诱之以利益之后指责晋国的背信弃义和贪得无厌、过河拆桥。

烛之武的游说艺术

机智善变的外交家

以“害”巧析形势

以“利”巧攻心理

以“史”巧施离间

讲究语言艺术

善于利用矛盾

善于分析利弊

善于揣摩心理

结论

处处站在秦国的角度上,语气时而真诚,时而委婉,时而舒缓,时而激愤。终于使为“利”而来的秦军,不仅立即避患而“退”,还反过来“与郑人盟”,并且派军队留守郑国,帮助郑国守城。这些都充分显示了烛之武高超的论辩和说理艺术。

探究

晋文公毕竟是一代霸主,面对秦国的倒戈,他隐忍不发,采用了撤军的措施,他为什么不继续攻打郑国或者追击秦军责问他们的背盟呢?如果你是晋文公,你会怎么办?

晋文公

结论

读课文最后一段,结合课下注释翻译文本,概括结局,总结文章层次结构。

“不仁”“不知”“不武”

“不仁”:只是一个冠冕堂皇的借口,晋文公如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。

“不知”:才是实质。“不知”就是不明智,即缺少对现实情况的客观分析,对动武后果缺少冷静判断。

“不武”:“以乱易整,不武”,胜负之数,难以意料。

以上都是表面原因,晋退兵的根本原因是一个“利”字。

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

小 结

烛之武退秦师

结局

起因

发展

高潮

秦晋围郑

国势严峻

临危受命

夜缒出城

深明大义

劝退秦师

秦晋退兵

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧妙离间

深明大义足智多谋

转危为安

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

辞曰:“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。”公曰:“……然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

深明大义,勇于担当

语言描写:放下个人恩怨,临危受命,担负家国责任。

志士

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

秦晋围郑

夜缒而出

以国为重,机智勇敢

环境烘托:大军压境,孤身前往敌营,说退秦师。

勇士

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

足智多谋,能言善辩

语言描写:凭高超的论辩技巧,使秦伯不仅退师,还与郑盟。

辩士

结论

富有才干,声名远播

深明大义,顾全大局

以国为重,机智勇敢

能言善辩,足智多谋

志士

勇士

辩士

一身孤胆闯虎穴,三寸巧舌退强敌!

“叱咤风云去,马革裹尸还”固然是英雄气概,“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”亦是豪杰风范。可是运用智慧交战,在无硝烟的战场上赢得一种漂亮,更是一种潇洒。

智者爱国,何须血溅五步;智者爱国,何须折戟沉沙。

你所在的地方,就是你的中国。你怎样,中国就是怎样。你是什么,中国就是什么。只要你有光明,中国就不黑暗。

——卢新宇《在怀疑的时代依然需要信仰》

导入

一言之辩,重于九鼎之宝;

三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》

“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

——《孙子兵法·谋攻篇》

烛之武

退秦师

左丘明

《左传》

文学常识

《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,它是我国第一部叙事详细的编年体著作,相传它为春秋末年鲁国史官 左丘明 所作。它与公羊高的《春秋公羊传》、谷梁赤的《春秋谷梁传 》合称为“春秋三传”。

传:注释或解释经书的文字

史书类别

按时间顺序编写的史书体裁。

编年体

《春秋》:第一部编年体史书。

《左传》:第一部叙事详细的编年体史书。

以国家为中心编写的史书体裁。

国别体

如《国语》《战国策》等

以人物传记为中心的史书体裁。

纪传体

如《史记》《三国志》等

比较

《春秋》与《左传》

《春秋》是孔子据鲁国史书《鲁春秋》修订的,是中国现存最早的一部编年体史书。记载了从鲁隐公元年到鲁哀公十四年近240多年的历史。

“春秋”在古代表示一年四季,而史书记载的正是一年四季中各诸侯国发生的重大历史事件,因此取名为《春秋》。

《春秋》

比较

《春秋》与《左传》

《春秋》原文片段

晋人、秦人围郑。

比较

《春秋》与《左传》

由于《春秋》的记事过于简略,后人不易理解,所以诠释之作也相继出现,对书中的记载进行解释和说明。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜;写人简而精,婉而有致,人物形象栩栩如生。

fán

氾南( ) 佚之狐( ) 无能为也矣( )

不知( ) 共其乏困( ) 若不阙秦( )

夫晋 ( ) 秦伯说( ) 夜缒而出( )

微夫人之力不及此( ) 使杞子、逢孙戍之( ) ( )

páng

wéi

fú

gōng

yuè

fú

zhuì

quē

zhì

qǐ

yì

生字学习

写作背景

秦、晋围郑发生在公元前 630 年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有二点。

其一,郑国曾二次得罪过晋国,一是晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待。二是公元前 632 年时晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然即派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。

其二,晋秦两国联合围攻郑国,是因为晋秦都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也就必然了。

(1)佚之狐劝说郑伯:

①“国危矣”,“危”字表现了佚之狐对国运准确清醒的判断;“矣”字为句末语气助词,加强了郑国危在旦夕的语气;此乃直言相劝。

②“若使烛之武见秦君,师必退”,采用了“若……必……”的句式,从假设角度进言郑伯,为郑伯出谋划策,帮助郑国解除危机;一个“必”字,体现了佚之狐的信心和对烛之武才能的信任。

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

“须眉尽白,伛偻其身,蹒跚其步”,以致到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。

——(明)冯梦龙《东周列国志》

(2)郑伯劝说烛之武:

①首先,“自责”。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也”,用判断句诚恳地表明了自己的态度,检讨自己的过失,借此感染烛之武。从称谓看,用“吾”“寡人(谦称)”称呼自己,放下身段;用“子(古代对男子的尊称)”称呼烛之武,表达了敬重之意。

②其次,“恭维”。一个“求”字,表明郑伯身为国君,却能放下身份,向烛之武认错、服软,难能可贵;同时,也较自然地向烛之武传达出这样的信息:“国难当头,拯救国家的重任非你莫属。”其谦卑、恭维之态,可见一斑。

③最后,“提醒”。“然郑亡,子亦有不利焉。”这里郑伯巧用转折关系的复句,提醒烛之武,“郑亡对你也有危害”。一个“然”字,自然转换话题,急切委婉,绵里藏针,向烛之武传达出个人利益与国家息息相关,唇亡齿寒的道理。

烛之武:灵魂拷问五连

1.灭亡郑国,秦国获益多还是晋国获益多?

2.晋国壮大以后,对秦国是好事还是坏事?

3.保住了郑国,对秦国有好处还是对晋国有好处?

4.晋国以前对秦国是好还是坏?

5.晋国是秦国的队友还是对手?

(3)烛之武劝说秦伯:

第一步,“示弱”,以退为进。“秦、晋围郑,郑既知亡矣。”烛之武使用副词“既”、句末语气助词“矣”,来透露出郑国必定灭亡的无奈心态,表明郑国不敢“以卵击石”,以便让秦伯放下警惕之心。

第二步,“请托”,博得好感。烛之武用敬称“执事”和假设关系的复句“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”,来表达对秦伯的尊重、希望与请托之情,吊起了秦伯的“胃口”,拉近了与秦伯的情感距离,以便让秦伯有兴趣听他说下去。

第三步,“换位思考”,替对方着想。

①“亡郑利晋”。烛之武首先从郑国地理位置僻远、秦国管理困难的角度,阐述了“亡郑”无益于秦国的道理:“越国以鄙远,君知其难也。”接着,又从“焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也”的角度,阐述了“亡郑”厚人薄己,利晋害秦的道理。

②“舍郑利秦”。“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。”烛之武采用假设阐述了“舍郑”“存郑”对秦国的益处,并引导秦伯放弃与晋国一起攻打郑国的想法。

第四步,“离间”,成功劝退。

①从晋背信弃义的历史角度——“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”,烛之武客观地追溯历史,劝说秦伯要“以史为鉴”。

②从晋贪得无厌的必然角度——“夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之”,烛之武展望未来,劝说秦伯要“防患未然”。

③从阙秦利晋的“企图”角度——“阙秦以利晋,唯君图之”,烛之武采用层层剥笋的策略,揭示出晋国的野心,提醒秦伯要“幡然醒悟”,不要“惹火烧身”。

亡郑=陪晋=害秦=亡秦

亡郑=亡秦

解析

秦晋联盟,大军压境,郑国危在旦夕。烛之武是怎样说服秦伯,从而力挽狂澜的

灭郑无益于秦

(争取结盟)

晋有野心

(离间)

越国以鄙远——困难

亡郑以陪邻——失策

建议:舍郑以为东道主

行李之往来

共其乏困

于秦有益

许君焦、瑕,朝济而夕设版焉(以史为鉴)

何厌之有

既东封郑,又欲肆其西封

若不阙秦,将焉取之

(推理论证)

不可靠

高潮

故事高潮

劝退秦师

主动示弱,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

亡郑只对晋国有利,对秦国有害无益。保全郑国有利于秦国,“行李之往来,共其乏困”。

烛之武采用了先抑后扬的办法,使秦伯认为烛之武完全是站在秦国的立场上。注意烛之武使用了八次“君”。

烛之武在析之以利害,诱之以利益之后指责晋国的背信弃义和贪得无厌、过河拆桥。

烛之武的游说艺术

机智善变的外交家

以“害”巧析形势

以“利”巧攻心理

以“史”巧施离间

讲究语言艺术

善于利用矛盾

善于分析利弊

善于揣摩心理

结论

处处站在秦国的角度上,语气时而真诚,时而委婉,时而舒缓,时而激愤。终于使为“利”而来的秦军,不仅立即避患而“退”,还反过来“与郑人盟”,并且派军队留守郑国,帮助郑国守城。这些都充分显示了烛之武高超的论辩和说理艺术。

探究

晋文公毕竟是一代霸主,面对秦国的倒戈,他隐忍不发,采用了撤军的措施,他为什么不继续攻打郑国或者追击秦军责问他们的背盟呢?如果你是晋文公,你会怎么办?

晋文公

结论

读课文最后一段,结合课下注释翻译文本,概括结局,总结文章层次结构。

“不仁”“不知”“不武”

“不仁”:只是一个冠冕堂皇的借口,晋文公如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。

“不知”:才是实质。“不知”就是不明智,即缺少对现实情况的客观分析,对动武后果缺少冷静判断。

“不武”:“以乱易整,不武”,胜负之数,难以意料。

以上都是表面原因,晋退兵的根本原因是一个“利”字。

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

小 结

烛之武退秦师

结局

起因

发展

高潮

秦晋围郑

国势严峻

临危受命

夜缒出城

深明大义

劝退秦师

秦晋退兵

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧妙离间

深明大义足智多谋

转危为安

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

辞曰:“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。”公曰:“……然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

深明大义,勇于担当

语言描写:放下个人恩怨,临危受命,担负家国责任。

志士

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

秦晋围郑

夜缒而出

以国为重,机智勇敢

环境烘托:大军压境,孤身前往敌营,说退秦师。

勇士

解析

烛之武是一个怎样的人?作者用了什么方法来塑造这个形象?

【烛之武】

足智多谋,能言善辩

语言描写:凭高超的论辩技巧,使秦伯不仅退师,还与郑盟。

辩士

结论

富有才干,声名远播

深明大义,顾全大局

以国为重,机智勇敢

能言善辩,足智多谋

志士

勇士

辩士

一身孤胆闯虎穴,三寸巧舌退强敌!

“叱咤风云去,马革裹尸还”固然是英雄气概,“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”亦是豪杰风范。可是运用智慧交战,在无硝烟的战场上赢得一种漂亮,更是一种潇洒。

智者爱国,何须血溅五步;智者爱国,何须折戟沉沙。

你所在的地方,就是你的中国。你怎样,中国就是怎样。你是什么,中国就是什么。只要你有光明,中国就不黑暗。

——卢新宇《在怀疑的时代依然需要信仰》

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])