初中语文苏教版七年级上册第三单元之《社戏》课件

文档属性

| 名称 | 初中语文苏教版七年级上册第三单元之《社戏》课件 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-12-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

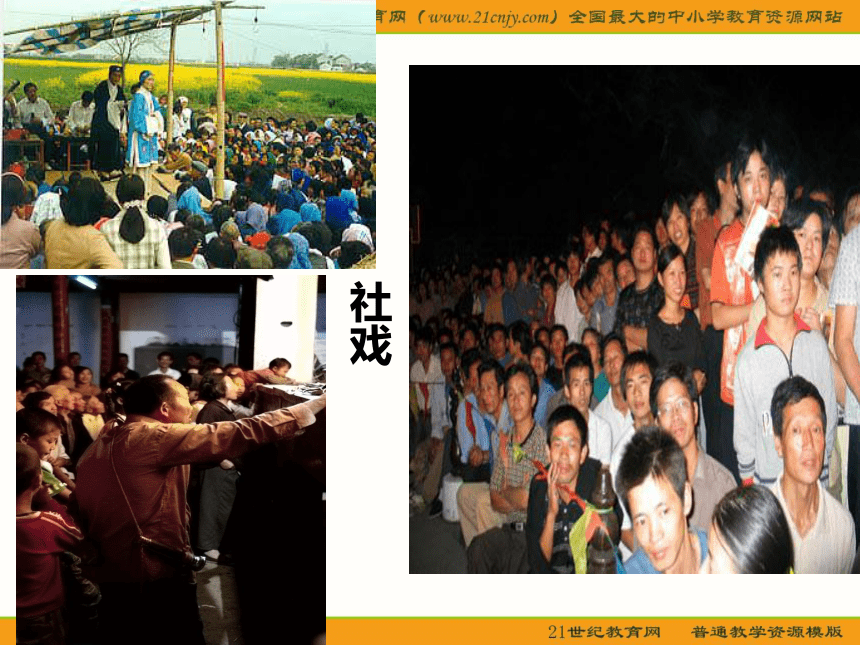

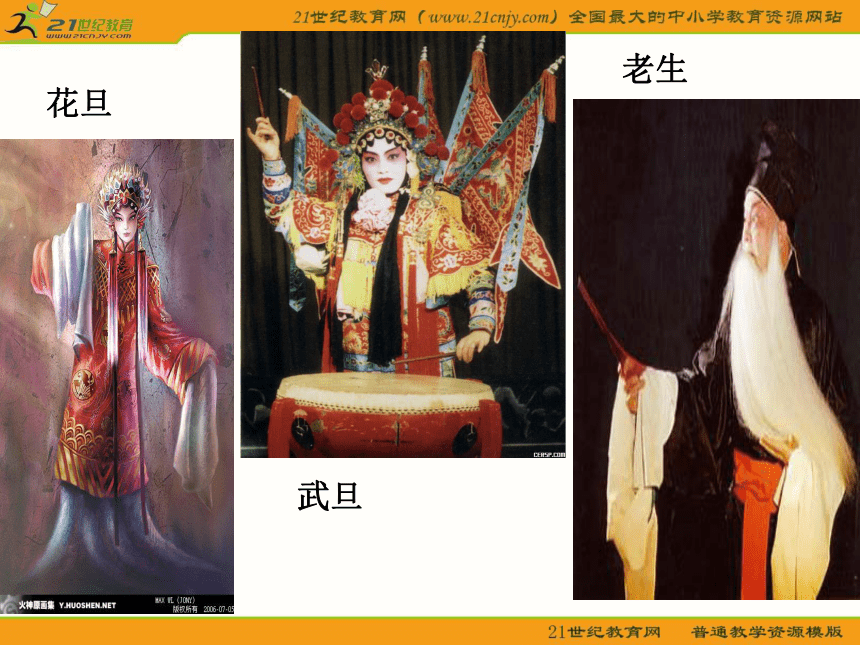

课件30张PPT。看 社 戏王 英 琦社戏花旦武旦老生谁说女子不如男

——豫剧《花木兰》选段作者简介

王英琦,女,当代著名散

文家。作品有《热土》、

《我遗忘了什么》等。被称作“大陆三毛”。她不仅喜欢驾驭一些历史、文化的大题材、大主题,而且表达也是粗犷豪爽的,绝无小家子气,少有女性作家那样的委婉含蓄,在当代女性散文家中别具一格。

人生格言:为人性的纯洁、自由而奋斗!

! 积累 chen lǘ zhì qīqiāo nèn

寒碜 穷村陋闾 熏炙 蹊跷 恁小

guō bó yòu qù zāmo

聒噪 锣鼓弦钹 不囿 小觑 咂摸

qiǎo mò wù niān tìtǎng

愀然 蓦地 兀然 蔫蔫 倜傥

教学目标: 1、通过对艺人形象的分析与对观众心理的了解,把握豫剧所依托的文化环境。 2、通过跟文本作者的对话,了解艺术的真谛,并借鉴作者成功的写作经验 一、整体感知 1.概述故事发生的时间、地点、人物、主要事件。 时间:阴历九月十五赶庙会前后的每个晚上。 地点:岗河村。 人物:“我”、周围的观众、艺人。 事件:15场社戏,其中重点描写了3天3场。2.速读全文,划分层次结构第一部分(1---13)

第二部分(14—37)

第三部分(38---40) 第一天晚上观看社戏的情形,以及作者对戏剧角色的喜好。 次日看戏以及在后台看到戏子的真实生活。 第三天晚上给青衣少妇送药和衣服。1.文章主要涉及了哪几类人物?结合具体分析,文章表现了这几类人什么特点?

二、问题探讨观众: 四乡八村看戏的人流, 小桂子,台边大嫂,“我”和儿子

——淳朴热情,对社戏充满兴趣和喜爱。

艺人: 武生,老生,花旦,武旦;猫儿脸姑娘,青衣少妇

——对艺术的热爱与执着;生活艰辛。 主要写了艺人们什么特点?1、对艺术非常虔诚、执著。

有关句子:“那武丑的翻筋头,却每令我心悸发怵……却也是能贴台边儿稳稳地刹住,险伶伶地看似要掉,就是掉不下来”(第11节)

“但见她翻过青龙战袍,耍过一阵大刀后,竟直逼老生大骂而去。老生被骂得连连败退,无以招架,终于逃向后台去。我感到大欣慰……”(第12节)

“姑不论戏码怎生地瞎编乱造,台上的老包却唱得十二分地卖力,血气沸腾,声贯丹田,包括那一招一式都功夫极深,成熟到家”(第16节) 简要分析:主要通过动作描写来表现他们对艺术的虔诚、执著。 2、生活非常艰辛。 “那武旦刚才指鼻大骂老生时,兰花指过于粗大了,实在少点美感。……并无法不承认一个可悲的事实:几乎所有旦角的手,莫不都粗大得有如半个蒲扇,尤其是云起手来,真能遮住半个天”(第12节),“猫儿脸姑娘,正对镜将一只翠玉簪子,斜斜地插在油光水滑的发髻上……”(第19-22节),“逗笑间,我才注意到后台的另一端,支了个硕大无比的锅……”(第25-27节),“顺他的小手指望去,果见那边石头上坐着一青衣少妇,正在奶孩子……”(第28-37节)。 简要分析:“兰花指”是细节描写,是特写镜头,是以小见大;“猫儿脸姑娘”,主要是通过外貌描写来表现的;写那个“硕大无比的锅”,作者直抒胸臆,进行议论抒情;“青衣少妇”,主要是通过对话描写来表现的。 解读观众心理 ,找出在每一场演出中有关观众看社戏的句子,看看作者为什么要这样写。 有关句子: “沿着白生生漫着月光的乡路,汇入四乡八村看戏的人流中……”(第4节)“我们赶到时,已是锣鼓喧天,观者如墙,开戏有一会儿了”(第6节)“台下的观众却不理会什么兰花指。他们全部的审美情趣审美热忱都集中在戏情上热闹上,集中在花花绿绿的行头和唱文工武上。尤其是那个身怀技的武丑,收场大吉时一气翻了三十八个筋头,简直疯狂了台下的每一个人,笑破了清寂初寒的深秋之夜……”(第13节)第一场 第二场 有关句子:“次日,锣鼓家伙响起得更早。太早还悬在西天沉着地燃烧,便已有前村后队的人,不绝地去赶戏了”(第14节),“好在这些小小的瑕疵,并不能打退台下看客的热情” (第16节)第三场 有关句子:“但见风雨无阻戏场又是黑压压地坐满了人。一村演戏,众村皆至,我似乎很能理解这些乡下人戏瘾头的之大”(第38节)简要分析:观众之多,说明俚俗的豫剧深得群众的喜欢,同时也反映出他们对文化生活有着强烈的需求欲。 看社戏时,“我”和周围的观众关注点有什么不同? 周围的观众只是看社戏本身,而“我承认,我并不能听懂所有的戏文,我也不是生、旦、净、丑都耐烦看”(第10节),

“对我而言,与其说是对豫剧感兴趣,毋宁说是对当地的人文环境——对看戏和做戏的人更感兴趣”(第18节)。

事实上,本文写的主要也是“看戏和做戏的人”。这样,今天的这堂课,我们主要就来分析这两类不同而又有联系的人——观众与艺人。 走近人文环境分析:作者道出了艺术的真谛。 思考:豫剧所依托的生存环境是什么?作者所理解的艺术真谛又是什么?

一、历史悠久,是“四大梆子”之一。

二、地理位置的优势使它能兼收并蓄,所以最能迎合观众。而观众的认可才是地方戏得以依托的生存空间。

艺术的真谛——从人生,从底层民众的角度去搞艺术,是最原始的,却也是最本质最不朽的。走进文本作者 读完本文这个故事,我们“难以忘怀”。我们忘不了文化和精神需求如此强烈的观众,忘不了虽然生活艰辛但对艺术如此虔诚和执著的艺人,但我们同样忘不了的还有一个人,她是谁?“我”,实际上就是作者。

作为“生长在城市”作家,她并没有钻进文学的象牙塔之中,而是深入社会的底层,不辞辛苦地“赶满了十五场”社戏,并且深入民众,了解观众的内心世界,“转到后台”观察艺人们的生活状况,跟艺人交谈、交心,甚至出于真正的同情,把家里的药和儿子小时的裤褂送给那个“青衣少妇”。 第39节中,作者说“我怕听那些话。那些话于我不是酬慰,反是凝重和不能承受之伤感……”,作者为什么这么说?

——应该是观众向他们表示感谢。因为他们用全部的热情弘扬传统艺术,为百姓送去文化给养,精神食粮,自己却仍在贫困线上艰难度日。作为一个观众,作者认为给他们一点帮助是应该的,可是这一点点帮助却使他们感激万分,因而这样的感激让作家感到凝重和难以承受的伤感。艺术手法一、群像扫描与典型聚焦相结合。

第一部分群像扫描了武丑、武旦、老生等人物,说明这些艺人行头虽不雅致,表演虽不纯熟,但他们是凭本事在艰难度日深受百姓喜爱;第二部分聚焦两个典型人物,反映了她们的生存处境。两相结合全面客观。

二、感性的抒发与理性思考相结合。 作家在故事的叙述中,不时融入自己的主观感受,叙事、议论、抒情相映成趣,拉近了自己与艺人、读者之间的距离。第一部分对社戏认识的变化,第二部分对地方戏顽强生命力的阐述,从理性层面上作文化探寻式的思考,拓宽了主题的内涵。三、对比与照应相结合。 第一部分的两处照应,既写出了百姓对社戏的喜爱程度,也为下文阐述社会戏的顽强生命力做好了准备;一处对比,体现了作家对艺人生存状况的同情。两种手法的综合运用使文章前后连贯,成为一个有机的整体。 延伸与提高1、和戏曲相比,我们对现代化的演艺形式更为熟悉,请你结合自己的生活实际,写一写自己的感受和体验。

2、以《看春晚》为题,写200字的小短文,尝试使用我们刚学习的写作技巧,写出自己的个性化看法。

文家。作品有《热土》、

《我遗忘了什么》等。被称作“大陆三毛”。她不仅喜欢驾驭一些历史、文化的大题材、大主题,而且表达也是粗犷豪爽的,绝无小家子气,少有女性作家那样的委婉含蓄,在当代女性散文家中别具一格。

人生格言:为人性的纯洁、自由而奋斗!

! 积累 chen lǘ zhì qīqiāo nèn

寒碜 穷村陋闾 熏炙 蹊跷 恁小

guō bó yòu qù zāmo

聒噪 锣鼓弦钹 不囿 小觑 咂摸

qiǎo mò wù niān tìtǎng

愀然 蓦地 兀然 蔫蔫 倜傥

教学目标: 1、通过对艺人形象的分析与对观众心理的了解,把握豫剧所依托的文化环境。 2、通过跟文本作者的对话,了解艺术的真谛,并借鉴作者成功的写作经验 一、整体感知 1.概述故事发生的时间、地点、人物、主要事件。 时间:阴历九月十五赶庙会前后的每个晚上。 地点:岗河村。 人物:“我”、周围的观众、艺人。 事件:15场社戏,其中重点描写了3天3场。2.速读全文,划分层次结构第一部分(1---13)

第二部分(14—37)

第三部分(38---40) 第一天晚上观看社戏的情形,以及作者对戏剧角色的喜好。 次日看戏以及在后台看到戏子的真实生活。 第三天晚上给青衣少妇送药和衣服。1.文章主要涉及了哪几类人物?结合具体分析,文章表现了这几类人什么特点?

二、问题探讨观众: 四乡八村看戏的人流, 小桂子,台边大嫂,“我”和儿子

——淳朴热情,对社戏充满兴趣和喜爱。

艺人: 武生,老生,花旦,武旦;猫儿脸姑娘,青衣少妇

——对艺术的热爱与执着;生活艰辛。 主要写了艺人们什么特点?1、对艺术非常虔诚、执著。

有关句子:“那武丑的翻筋头,却每令我心悸发怵……却也是能贴台边儿稳稳地刹住,险伶伶地看似要掉,就是掉不下来”(第11节)

“但见她翻过青龙战袍,耍过一阵大刀后,竟直逼老生大骂而去。老生被骂得连连败退,无以招架,终于逃向后台去。我感到大欣慰……”(第12节)

“姑不论戏码怎生地瞎编乱造,台上的老包却唱得十二分地卖力,血气沸腾,声贯丹田,包括那一招一式都功夫极深,成熟到家”(第16节) 简要分析:主要通过动作描写来表现他们对艺术的虔诚、执著。 2、生活非常艰辛。 “那武旦刚才指鼻大骂老生时,兰花指过于粗大了,实在少点美感。……并无法不承认一个可悲的事实:几乎所有旦角的手,莫不都粗大得有如半个蒲扇,尤其是云起手来,真能遮住半个天”(第12节),“猫儿脸姑娘,正对镜将一只翠玉簪子,斜斜地插在油光水滑的发髻上……”(第19-22节),“逗笑间,我才注意到后台的另一端,支了个硕大无比的锅……”(第25-27节),“顺他的小手指望去,果见那边石头上坐着一青衣少妇,正在奶孩子……”(第28-37节)。 简要分析:“兰花指”是细节描写,是特写镜头,是以小见大;“猫儿脸姑娘”,主要是通过外貌描写来表现的;写那个“硕大无比的锅”,作者直抒胸臆,进行议论抒情;“青衣少妇”,主要是通过对话描写来表现的。 解读观众心理 ,找出在每一场演出中有关观众看社戏的句子,看看作者为什么要这样写。 有关句子: “沿着白生生漫着月光的乡路,汇入四乡八村看戏的人流中……”(第4节)“我们赶到时,已是锣鼓喧天,观者如墙,开戏有一会儿了”(第6节)“台下的观众却不理会什么兰花指。他们全部的审美情趣审美热忱都集中在戏情上热闹上,集中在花花绿绿的行头和唱文工武上。尤其是那个身怀技的武丑,收场大吉时一气翻了三十八个筋头,简直疯狂了台下的每一个人,笑破了清寂初寒的深秋之夜……”(第13节)第一场 第二场 有关句子:“次日,锣鼓家伙响起得更早。太早还悬在西天沉着地燃烧,便已有前村后队的人,不绝地去赶戏了”(第14节),“好在这些小小的瑕疵,并不能打退台下看客的热情” (第16节)第三场 有关句子:“但见风雨无阻戏场又是黑压压地坐满了人。一村演戏,众村皆至,我似乎很能理解这些乡下人戏瘾头的之大”(第38节)简要分析:观众之多,说明俚俗的豫剧深得群众的喜欢,同时也反映出他们对文化生活有着强烈的需求欲。 看社戏时,“我”和周围的观众关注点有什么不同? 周围的观众只是看社戏本身,而“我承认,我并不能听懂所有的戏文,我也不是生、旦、净、丑都耐烦看”(第10节),

“对我而言,与其说是对豫剧感兴趣,毋宁说是对当地的人文环境——对看戏和做戏的人更感兴趣”(第18节)。

事实上,本文写的主要也是“看戏和做戏的人”。这样,今天的这堂课,我们主要就来分析这两类不同而又有联系的人——观众与艺人。 走近人文环境分析:作者道出了艺术的真谛。 思考:豫剧所依托的生存环境是什么?作者所理解的艺术真谛又是什么?

一、历史悠久,是“四大梆子”之一。

二、地理位置的优势使它能兼收并蓄,所以最能迎合观众。而观众的认可才是地方戏得以依托的生存空间。

艺术的真谛——从人生,从底层民众的角度去搞艺术,是最原始的,却也是最本质最不朽的。走进文本作者 读完本文这个故事,我们“难以忘怀”。我们忘不了文化和精神需求如此强烈的观众,忘不了虽然生活艰辛但对艺术如此虔诚和执著的艺人,但我们同样忘不了的还有一个人,她是谁?“我”,实际上就是作者。

作为“生长在城市”作家,她并没有钻进文学的象牙塔之中,而是深入社会的底层,不辞辛苦地“赶满了十五场”社戏,并且深入民众,了解观众的内心世界,“转到后台”观察艺人们的生活状况,跟艺人交谈、交心,甚至出于真正的同情,把家里的药和儿子小时的裤褂送给那个“青衣少妇”。 第39节中,作者说“我怕听那些话。那些话于我不是酬慰,反是凝重和不能承受之伤感……”,作者为什么这么说?

——应该是观众向他们表示感谢。因为他们用全部的热情弘扬传统艺术,为百姓送去文化给养,精神食粮,自己却仍在贫困线上艰难度日。作为一个观众,作者认为给他们一点帮助是应该的,可是这一点点帮助却使他们感激万分,因而这样的感激让作家感到凝重和难以承受的伤感。艺术手法一、群像扫描与典型聚焦相结合。

第一部分群像扫描了武丑、武旦、老生等人物,说明这些艺人行头虽不雅致,表演虽不纯熟,但他们是凭本事在艰难度日深受百姓喜爱;第二部分聚焦两个典型人物,反映了她们的生存处境。两相结合全面客观。

二、感性的抒发与理性思考相结合。 作家在故事的叙述中,不时融入自己的主观感受,叙事、议论、抒情相映成趣,拉近了自己与艺人、读者之间的距离。第一部分对社戏认识的变化,第二部分对地方戏顽强生命力的阐述,从理性层面上作文化探寻式的思考,拓宽了主题的内涵。三、对比与照应相结合。 第一部分的两处照应,既写出了百姓对社戏的喜爱程度,也为下文阐述社会戏的顽强生命力做好了准备;一处对比,体现了作家对艺人生存状况的同情。两种手法的综合运用使文章前后连贯,成为一个有机的整体。 延伸与提高1、和戏曲相比,我们对现代化的演艺形式更为熟悉,请你结合自己的生活实际,写一写自己的感受和体验。

2、以《看春晚》为题,写200字的小短文,尝试使用我们刚学习的写作技巧,写出自己的个性化看法。