第4课 中古时期的亚洲 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中古时期的亚洲 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-28 10:02:47 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第4课 中古时期的亚洲

——多元共生、多态共融的亚洲古代文明

【课标要求】通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区的社会状况,认识这一时期世界各文明地区的多元面貌。

习近平在2019年5月15日亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲

每一种文明都扎根于自己的生存土壤,凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求,都有自己存在的价值。人类只有肤色语言之别,文明只有姹紫嫣红之别,但绝无高低优劣之分。

——习近平在2019年5月15日亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲

第二框题:南亚印度教文化圈

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

第三框题:东亚儒家文化圈

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

一、阿拉伯帝国:东西方文化交流的桥梁

二、奥斯曼帝国的兴起:阿拉伯政治体制的延续者

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

一、阿拉伯帝国:东西方文化交流的桥梁

1.伊斯兰教的创立:7世纪初,默罕默德创立伊斯兰教

我们以劫掠为职业,劫掠我们的敌人和邻居。倘若无人可供我们劫掠,我们就劫掠自己的兄弟。 ——阿拉伯诗歌

我们以劫掠为职业,劫掠我们的敌人和邻居。倘若无人可供我们劫掠,我们就劫掠自己的兄弟。 ——阿拉伯诗歌

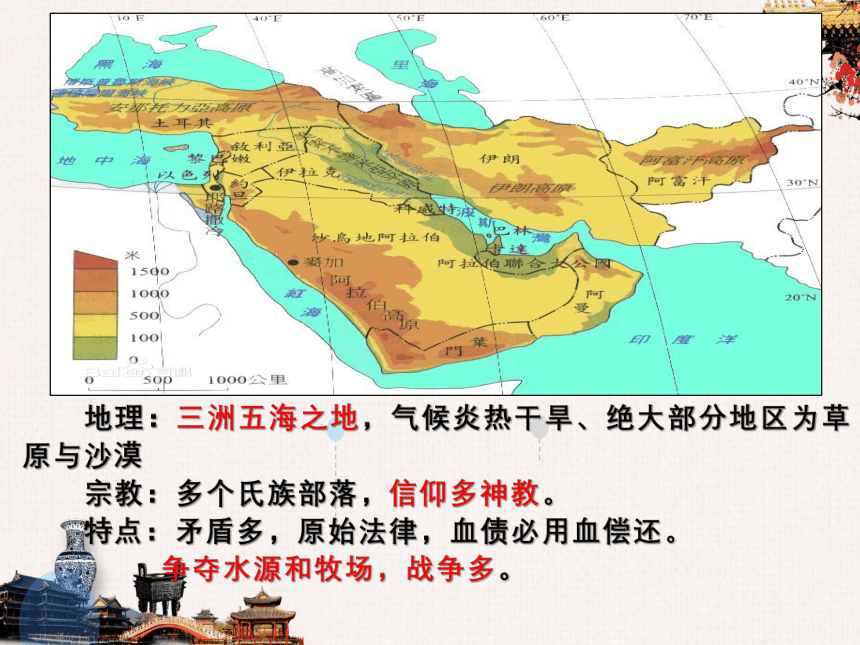

地理:三洲五海之地,气候炎热干旱、绝大部分地区为草原与沙漠

宗教:多个氏族部落,信仰多神教。

特点:矛盾多,原始法律,血债必用血偿还。

争夺水源和牧场,战争多。

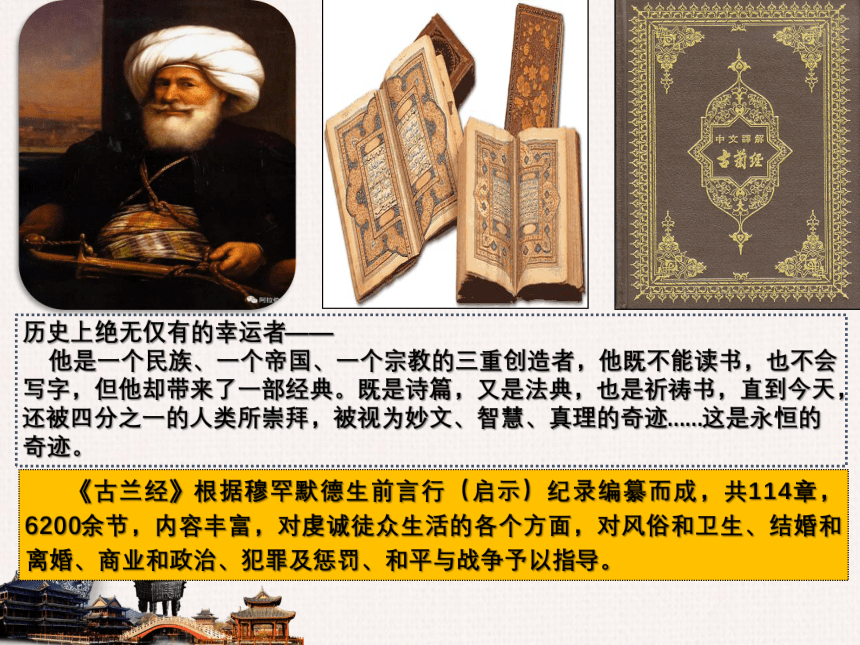

历史上绝无仅有的幸运者——

他是一个民族、一个帝国、一个宗教的三重创造者,他既不能读书,也不会写字,但他却带来了一部经典。既是诗篇,又是法典,也是祈祷书,直到今天,还被四分之一的人类所崇拜,被视为妙文、智慧、真理的奇迹......这是永恒的奇迹。

《古兰经》根据穆罕默德生前言行(启示)纪录编纂而成,共114章,6200余节,内容丰富,对虔诚徒众生活的各个方面,对风俗和卫生、结婚和离婚、商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争予以指导。

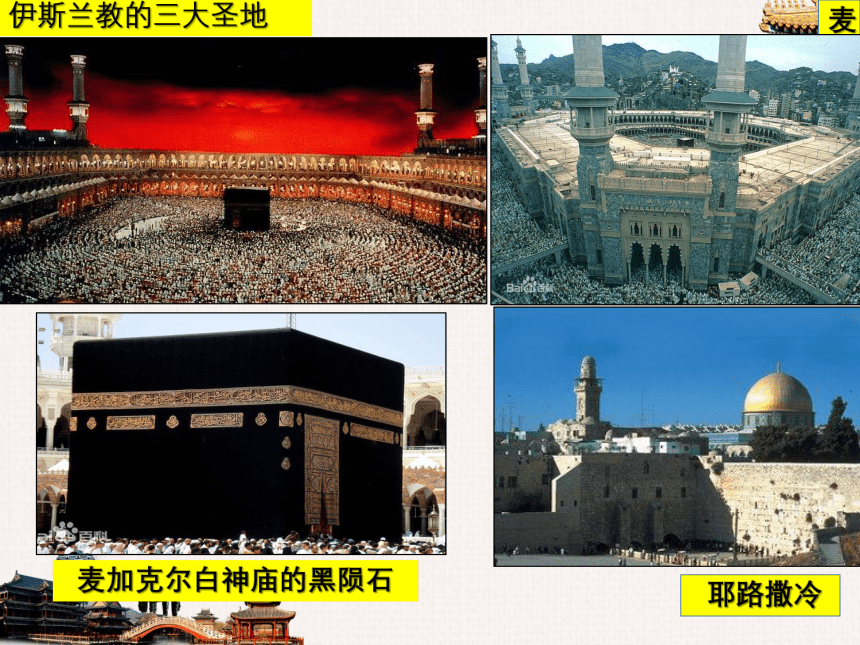

伊斯兰教的三大圣地

麦地那

耶路撒冷

麦加克尔白神庙的黑陨石

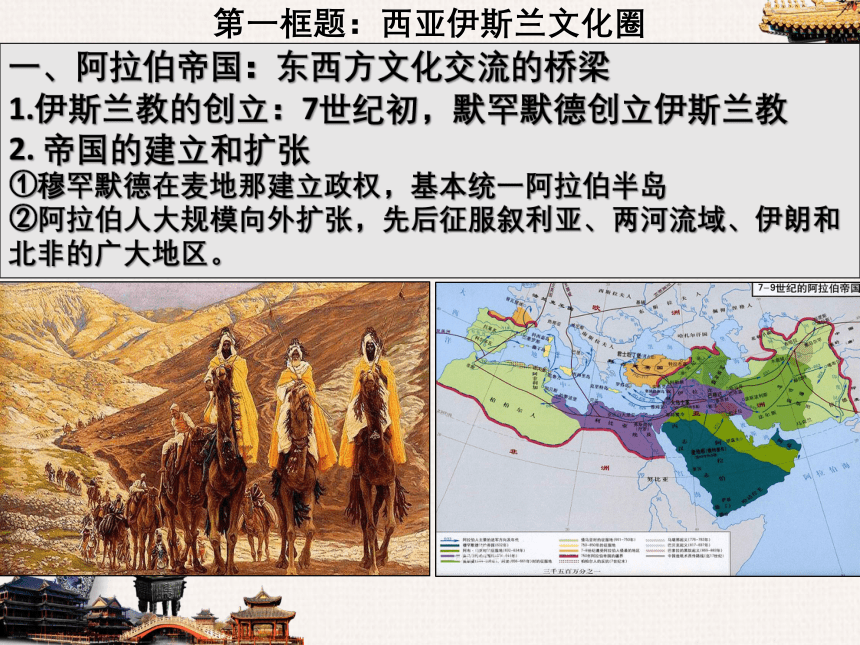

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

一、阿拉伯帝国:东西方文化交流的桥梁

1.伊斯兰教的创立:7世纪初,默罕默德创立伊斯兰教

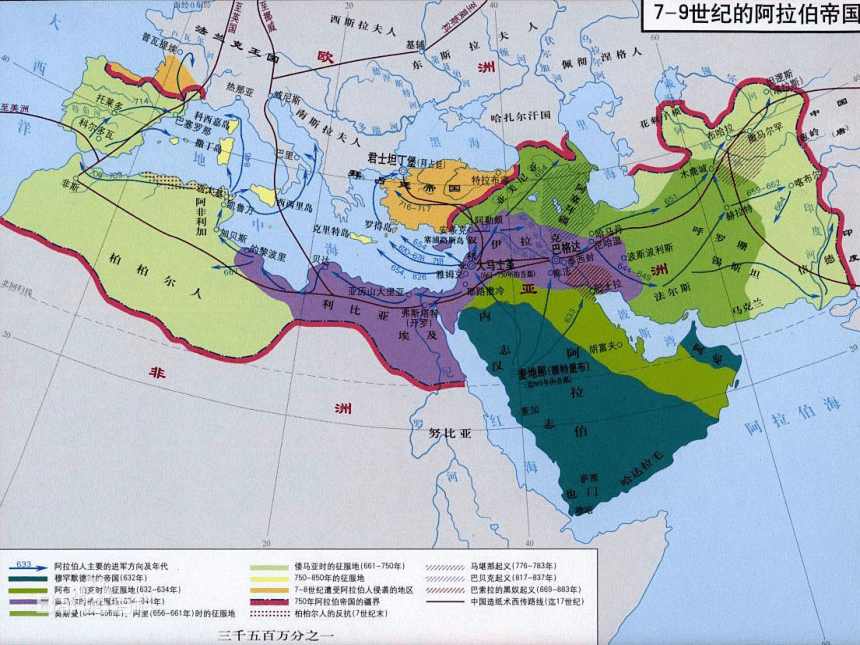

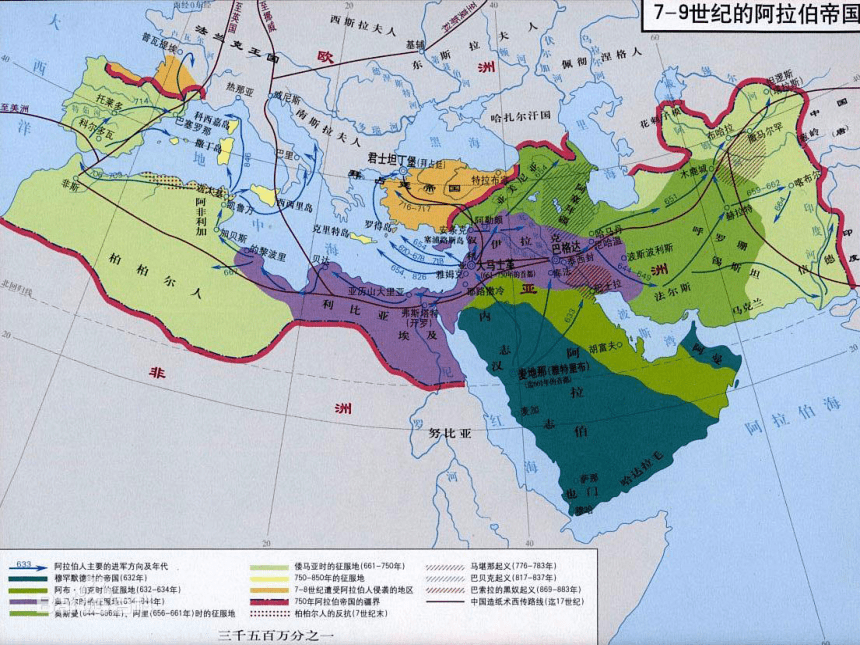

2. 帝国的建立和扩张

①穆罕默德在麦地那建立政权,基本统一阿拉伯半岛

②阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区。

怛(dá)罗斯之战

天宝八年(749),高仙芝以石国不守蕃属之礼为由 ,率军征讨,石国王子召引大食(阿拉伯帝国)军队进攻唐安西四镇,与高仙芝率领的唐军战于怛逻斯城(在今哈萨克斯坦 共和国境内),唐军大败,被俘去一批造纸工匠出身的士兵。当地人组织这些俘虏传授造纸方法,并在撒马尔康办起用棉花造纸的厂子。公元751年之后,造纸术就逐渐传向阿拉伯与欧洲各国。

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

一、阿拉伯帝国:东西方文化交流的桥梁

1.伊斯兰教的创立:7世纪初,默罕默德创立伊斯兰教

2. 帝国的建立和扩张

①穆罕默德在麦地那建立政权,基本统一阿拉伯半岛

②阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区。

3.帝国的统治

①政治:最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设各部大臣,辅助哈里发分掌行政、财政和宗教方面的事务,其中以掌握财务和税务的部门尤为重要。

②经济:手工业和商业得到很大发展;阿拉伯商人在东到东亚、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海上贸易;都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

③文化:阿拉伯人吸收了被征服地区的文化。

商人是世界的信使和安拉在大地上的忠实奴仆。——《古兰经》

②经济:手工业和商业得到很大发展;巴格达是当时最大城市之一

课本p23“学思之窗”答案:

码头长,停满货物,说明经济繁荣 ;市场货物来源地分别位于亚非欧三洲、反映阿拉伯人贸易范围广泛;物品种类很多,有奢侈品,也有日常生活所需的蜂蜜等,反映贸易深入社会的程度;奴隶的存在,说明阿拉伯社会广泛实行奴隶制。

【百年翻译运动】智慧宫是阿拉伯帝国的综合学术机构

830年,阿拔斯王朝哈里发麦蒙创建在巴格达创建国家学术研究机构智慧宫,拉开了“百年翻译运动”的序幕。他在位时期,聚集不同民族及宗教信仰的著名学者,将希腊、波斯、印度等国的古典著作加以收藏、整理并翻译成阿拉伯文,促进阿拉伯科学文化发展。将各门学科译成阿拉伯语的名著有数百部之多。

“可以肯定的是,如果没有阿拉伯人,现代的欧洲文明就根本不会出现;如果没有他们,欧洲就不会扮演那么一种超越所有先前进步阶段的角色,如果不是受阿拉伯文明的影响,在十五世纪,真正的文艺复兴就不可能发生。”

——英国罗伯特·布雷福特

阿拉伯文化昌盛时期,西欧正处于文化低潮的所调“黑暗时代”。辉煌的古代希腊罗马文化几乎荡然无存,古典著作鲜为人知。 然而,阿拉伯学者却通过翻译保存了大量的古希腊罗马学术著作,并把这些著作通过拉丁文等译本传回欧洲,弥补了欧洲文化的“断层”,点燃了欧洲智慧的火种。

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

二、奥斯曼帝国的兴起:阿拉伯政治体制的延续者

1.兴起:简要介绍奥斯曼土耳其在小亚细亚的崛起和扩张。

①起源:统治者为起源于中亚突厥游牧部落的奥斯曼人。

②建国:1299年,土耳其趁塞尔柱罗姆苏丹国分裂,宣布独立。

③发展:14世纪初,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚,中期,跨过黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

东西突厥的灭亡

大唐干的

漫漫西迁路 8世纪左右接受了伊斯兰文化 进入阿拉伯帝国境内 塞尔柱突厥人推翻巴格达哈里发统治

14世纪突厥人的一支奥斯曼土耳其最终初步具备了帝国的规模。

突厥人本居住在贝加尔湖周边,后因与唐帝国产生纷争,残余的部族开始西迁。在迁徙的过程中,突厥人接受了强大的伊斯兰文明的洗礼。这为后期奥斯曼土耳其帝国的宗教形态奠定了基础。迁徙和战争在古代世界有时充当着文明交流的方式。

奥斯曼土耳其的兴起

14世纪初的游牧小国,一跃成为囊括巴尔干半岛、阿拉伯世界和北非的大帝国。凭借官僚统治制度,奥斯曼帝国在辽阔疆域内维持了五百年的和平,伊斯坦布尔成为人们向往之地。它是拜占庭帝国以及巴尔干、安纳托利亚和阿拉伯地区文化传统的继承者。

——【日]林佳世子《奥斯曼帝国—五百年的和平》

【特别提醒】

奥斯曼帝国扩张之时,西方的商品经济已有很大发展,处于世界市场形成前夕,奥斯曼帝国的扩张以及对东西方贸易的阻挠,实际上是逆潮流而动的。

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

二、奥斯曼帝国的兴起:阿拉伯政治体制的延续者

1.兴起:简要介绍奥斯曼土耳其在小亚细亚的崛起和扩张。

①起源:统治者为起源于中亚突厥游牧部落的奥斯曼人。

②建国:1299年,土耳其趁塞尔柱罗姆苏丹国分裂,宣布独立。

③发展:14世纪初,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚,中期,跨过黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

2.奥斯曼帝国

①政治:最高统治者是苏丹,他是宗教领袖、国家和军队的主宰、全国土地的最高所有者;

②经济:15-16世纪,帝国一度经济繁荣,伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制连接亚欧的商路,东西方之间贸易受到一定影响。

【特别提醒】

奥斯曼帝国扩张之时,西方的商品经济已有很大发展,处于世界市场形成前夕,奥斯曼帝国的扩张以及对东西方贸易的阻挠,实际上是逆潮流而动的。

第二框题:南亚印度教文化圈

1.兴起:

4世纪初,恒河中游兴起,几乎征服了北印度,成为统一印度的第一个封建王朝。

2.统治:

政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王政令不够统一。

3.宗教:

由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级的支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

一、笈多帝国:多宗教共生(320年到540年)

1.兴起 :

11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教

2.统治:

最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

3.宗教: 以伊斯兰教为国教。

一、德里苏丹国:1206-1526

第二框题:南亚印度教文化圈

第二框题:南亚印度教文化圈

内容 笈多帝国 德里苏丹国

兴起 4C恒河中游,征服北印度 11C突厥人入侵印度,

政治 中央 尚未集权,政令不统 中央 集权:最高统治苏丹

地方 保留藩王,权力过大 地方 行省制,苏丹任命,

宗教 宗教宽容政策, 佛教盛行,印度教主要宗教 宗教同化政策, 伊斯兰教为国教

影响 推动了南亚地区的发展

第三框题:东亚儒家文化圈

一、一衣带水的日本:

1.秦汉之际:中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

2.6-7世纪:日本出现严重社会危机。646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,史称“大化改新”。经过约半个世纪的改革,日本效仿中国建立了中央集权国家。

第三框题:东亚儒家文化圈

一、一衣带水的日本:

1.秦汉之际:中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

2.6-7世纪:日本出现严重社会危机。646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,史称“大化改新”。经过约半个世纪的改革,日本效仿中国建立了中央集权国家。

3.幕府统治时期

①背景:10世纪,中央集权体制开始瓦解。新土地的开垦,庄园形成使武士集团壮大。

②形成:时间:12世纪末;人物:源赖朝;地点:镰仓

③结束:13世纪后期,幕府的武士统治开始面临困难,镰仓幕府逐渐走上灭亡的道路。17世纪建立的德川幕府(1603年—1868年)面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

幕府统治的形成

特点

● 天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,实权由将军为首的幕府掌握;

● 武士与将军结成主从关系,成为将军的家臣;

● 将军赐予武士官职和俸禄,武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡、兵役等义务。

孝德天皇

(645-654年在位)

幕府体制

第三框题:东亚儒家文化圈

一、一衣带水的日本:

1.秦汉之际:中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

2.6-7世纪:日本出现严重社会危机。646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,史称“大化改新”。经过约半个世纪的改革,日本效仿中国建立了中央集权国家。

3.幕府统治时期

①背景:10世纪,中央集权体制开始瓦解。新土地的开垦,庄园形成使武士集团壮大。

②形成:时间:12世纪末;人物:源赖朝;地点:镰仓

③结束:13世纪后期,幕府的武士统治开始面临困难,镰仓幕府逐渐走上灭亡的道路。17世纪建立的德川幕府(1603年—1868年)面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

【问题探究】坂本太郎在《日本史》一书中如此评价锁国政策:

有关锁国的利弊,历来议论纷纭;但它确实是加强和江户代和日本文化的手巩固幕府封建统治的有效政策,长达二百余年的江户时代,能在国内保持和平,幕府政权得以维持,锁国无疑是个有最存,是为气员自力因素。在经济方面,国内产业得到发展,在文化方面,的一面,但也日本独特文化得以昌盛等等,可以说都是由于锁国的影响。外部世界受化但是另一方面,它缩小了人民刚刚开展的、面向世界的目策造成的子光,扼杀了不断探索的精神.....

这段评价有道理吗 谈谈你的理由。

参考答案:

积极: 德川幕府锁国政策保护了封建制度,一定程度上有利于防止西方殖民势力的渗透,维护了日本的独立;政治上,加强和巩固幕府封建统治,保持国内和平,在经济方面,国内产业得到发展;在文化方面,日本独特文化得以昌盛等等。

消极:德川幕府锁国政策几乎隔绝了日本经济同世界市场的联系,使得社会矛盾日益尖锐;也失去了利用工业革命等海外优势条件促进经济发展的机会,造成了日本的落后,为19世纪中期的内外危机留下隐患。

第三框题:东亚儒家文化圈

二、近水楼台的朝鲜:

1.历史沿革:西周——魏晋南北朝

箕子率众东迁后, “武王乃封箕子于朝鲜而不臣也”, 及时承认了箕子对古朝鲜地域的统治权, 且没有要求箕子履行诸侯应承担的朝觐贡献等职责, 这一肯定与照顾, 很自然把箕氏朝鲜纳入封侯国内。

武王胜殷,继公子禄父,释箕子之囚,箕子不忍,为周之释,走之朝鲜。武王闻之,因以朝鲜封之。

——《尚书·大传》

武王胜殷,继公子禄父,释箕子之囚,箕子不忍,为周之释,走之朝鲜。武王闻之,因以朝鲜封之。

——《尚书·大传》

第三框题:东亚儒家文化圈

二、近水楼台的朝鲜:

1.历史沿革:西周——魏晋南北朝

箕子率众东迁后, “武王乃封箕子于朝鲜而不臣也”, 及时承认了箕子对古朝鲜地域的统治权, 且没有要求箕子履行诸侯应承担的朝觐贡献等职责, 这一肯定与照顾, 很自然把箕氏朝鲜纳入封侯国内。

武王胜殷,继公子禄父,释箕子之囚,箕子不忍,为周之释,走之朝鲜。武王闻之,因以朝鲜封之。

——《尚书·大传》

2.政权建立:隋唐——明朝

①统一与建国:7 世纪末,新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。

②制度与文化:10 世纪初,高丽王朝模仿唐朝,中央政府设三省六部,地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和词章之学广为传播。14 世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

③抗击日本侵略:16 世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜,中朝军民联合抗击日本侵略,维护了朝鲜的独立和统一。

16世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜——万历朝鲜战争(壬辰战争);被中朝军民击败。

1593年2月,李如松率领3.6万人的部队与李镒率领的朝鲜军队围攻平壤,重创小西部队,迫使他放弃这座城市。

陈磷(死于)指挥下的中朝海军在露梁海峡迎战前来的日军。开战之初,日军顶住进攻,击败了邓子龙率领的左翼舰队,围攻陈磷的中军舰队。朝鲜海军将军李舜臣见陈磷处于危险之中,驶舰而来,将陈磷解救出来。李将军战死,但他的部下继续给予撤退的日军毁灭性的打击。

——[美]牟复礼,[英]崔瑞德编,张书生、杨品泉译《剑桥中国明史(1368-1644)》

壬辰战争不仅保卫了朝鲜半岛,进一步巩固了中朝友谊。明朝的国力也受到损耗辽镇兵额削减,给处在中国东北的女真人努尔哈赤扩展势力提供了机会 。

从长远来看,此役实际上起到了重新整合东亚各国政治军事力量的作用,奠定了之后三百年的东亚的和平局面。

——《大明帝国抗日史》

第三框题:东亚儒家文化圈

二、近水楼台的朝鲜:

1.历史沿革:西周——魏晋南北朝

箕子率众东迁后, “武王乃封箕子于朝鲜而不臣也”, 及时承认了箕子对古朝鲜地域的统治权, 且没有要求箕子履行诸侯应承担的朝觐贡献等职责, 这一肯定与照顾, 很自然把箕氏朝鲜纳入封侯国内。

武王胜殷,继公子禄父,释箕子之囚,箕子不忍,为周之释,走之朝鲜。武王闻之,因以朝鲜封之。

——《尚书·大传》

2.政权建立:隋唐——明朝

①统一与建国:7 世纪末,新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。

②制度与文化:10 世纪初,高丽王朝模仿唐朝,中央政府设三省六部,地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和词章之学广为传播。14 世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

③抗击日本侵略:16 世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜,中朝军民联合抗击日本侵略,维护了朝鲜的独立和统一。

历史的反思:然而,中古末期,欧洲国家率先开辟新航路,而不是亚洲国家!

1453,奥斯曼帝国攻陷拜占庭

它们都是以农业为基础、具有内向性的社会。它们的变化速度缓慢,且局限在较早时代承袭下来的基本结构内。自相矛盾的是,正是这种富足和高度发达的水平使得他们自鸣得意、自我满足,因而不能适应变化的世界。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

在民族国家的扶持下,一种新的精神——资本主义精神在西方兴起,资本是它的轴心,市场是它的动力,工业和商业围绕它旋转,科学和技术是它的工具。从那个时候起,西方就成了世界的牵引机,整个世界都被它拉着走。

——钱乘旦:《关于亚洲文明的历史哲学思考》

明朝郑和下西洋,“宗藩体制”稳固

历史的反思:然而,中古末期,欧洲国家率先开辟新航路,而不是亚洲国家!

奥斯曼帝国掌握东西文明的陆上交通线达六个世纪之久,那确实是突厥人历史上的黄金年代,但是土耳其人既不能走向大西洋,也不能进入印度洋,仅仅是在西亚、北非和东欧的三块陆地上活动。奥斯曼帝国拥有黑海、地中海、红海,却不是海洋国家,占据欧亚非三洲的连接处,却不是哪一洲的霸主。

帝国缺乏欧洲的动力。它未经历过这些世纪(1500-1563)中正在使欧洲社会发生彻底变革的种种影响深远的变化。

君士坦丁堡的陷落与大航海时代的到来,“绿色的草原文明时代”已经过去,“蓝色的海洋时代”正在到来。

第4课 中古时期的亚洲

——多元共生、多态共融的亚洲古代文明

【课标要求】通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区的社会状况,认识这一时期世界各文明地区的多元面貌。

习近平在2019年5月15日亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲

每一种文明都扎根于自己的生存土壤,凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求,都有自己存在的价值。人类只有肤色语言之别,文明只有姹紫嫣红之别,但绝无高低优劣之分。

——习近平在2019年5月15日亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲

第二框题:南亚印度教文化圈

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

第三框题:东亚儒家文化圈

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

一、阿拉伯帝国:东西方文化交流的桥梁

二、奥斯曼帝国的兴起:阿拉伯政治体制的延续者

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

一、阿拉伯帝国:东西方文化交流的桥梁

1.伊斯兰教的创立:7世纪初,默罕默德创立伊斯兰教

我们以劫掠为职业,劫掠我们的敌人和邻居。倘若无人可供我们劫掠,我们就劫掠自己的兄弟。 ——阿拉伯诗歌

我们以劫掠为职业,劫掠我们的敌人和邻居。倘若无人可供我们劫掠,我们就劫掠自己的兄弟。 ——阿拉伯诗歌

地理:三洲五海之地,气候炎热干旱、绝大部分地区为草原与沙漠

宗教:多个氏族部落,信仰多神教。

特点:矛盾多,原始法律,血债必用血偿还。

争夺水源和牧场,战争多。

历史上绝无仅有的幸运者——

他是一个民族、一个帝国、一个宗教的三重创造者,他既不能读书,也不会写字,但他却带来了一部经典。既是诗篇,又是法典,也是祈祷书,直到今天,还被四分之一的人类所崇拜,被视为妙文、智慧、真理的奇迹......这是永恒的奇迹。

《古兰经》根据穆罕默德生前言行(启示)纪录编纂而成,共114章,6200余节,内容丰富,对虔诚徒众生活的各个方面,对风俗和卫生、结婚和离婚、商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争予以指导。

伊斯兰教的三大圣地

麦地那

耶路撒冷

麦加克尔白神庙的黑陨石

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

一、阿拉伯帝国:东西方文化交流的桥梁

1.伊斯兰教的创立:7世纪初,默罕默德创立伊斯兰教

2. 帝国的建立和扩张

①穆罕默德在麦地那建立政权,基本统一阿拉伯半岛

②阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区。

怛(dá)罗斯之战

天宝八年(749),高仙芝以石国不守蕃属之礼为由 ,率军征讨,石国王子召引大食(阿拉伯帝国)军队进攻唐安西四镇,与高仙芝率领的唐军战于怛逻斯城(在今哈萨克斯坦 共和国境内),唐军大败,被俘去一批造纸工匠出身的士兵。当地人组织这些俘虏传授造纸方法,并在撒马尔康办起用棉花造纸的厂子。公元751年之后,造纸术就逐渐传向阿拉伯与欧洲各国。

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

一、阿拉伯帝国:东西方文化交流的桥梁

1.伊斯兰教的创立:7世纪初,默罕默德创立伊斯兰教

2. 帝国的建立和扩张

①穆罕默德在麦地那建立政权,基本统一阿拉伯半岛

②阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区。

3.帝国的统治

①政治:最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设各部大臣,辅助哈里发分掌行政、财政和宗教方面的事务,其中以掌握财务和税务的部门尤为重要。

②经济:手工业和商业得到很大发展;阿拉伯商人在东到东亚、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海上贸易;都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

③文化:阿拉伯人吸收了被征服地区的文化。

商人是世界的信使和安拉在大地上的忠实奴仆。——《古兰经》

②经济:手工业和商业得到很大发展;巴格达是当时最大城市之一

课本p23“学思之窗”答案:

码头长,停满货物,说明经济繁荣 ;市场货物来源地分别位于亚非欧三洲、反映阿拉伯人贸易范围广泛;物品种类很多,有奢侈品,也有日常生活所需的蜂蜜等,反映贸易深入社会的程度;奴隶的存在,说明阿拉伯社会广泛实行奴隶制。

【百年翻译运动】智慧宫是阿拉伯帝国的综合学术机构

830年,阿拔斯王朝哈里发麦蒙创建在巴格达创建国家学术研究机构智慧宫,拉开了“百年翻译运动”的序幕。他在位时期,聚集不同民族及宗教信仰的著名学者,将希腊、波斯、印度等国的古典著作加以收藏、整理并翻译成阿拉伯文,促进阿拉伯科学文化发展。将各门学科译成阿拉伯语的名著有数百部之多。

“可以肯定的是,如果没有阿拉伯人,现代的欧洲文明就根本不会出现;如果没有他们,欧洲就不会扮演那么一种超越所有先前进步阶段的角色,如果不是受阿拉伯文明的影响,在十五世纪,真正的文艺复兴就不可能发生。”

——英国罗伯特·布雷福特

阿拉伯文化昌盛时期,西欧正处于文化低潮的所调“黑暗时代”。辉煌的古代希腊罗马文化几乎荡然无存,古典著作鲜为人知。 然而,阿拉伯学者却通过翻译保存了大量的古希腊罗马学术著作,并把这些著作通过拉丁文等译本传回欧洲,弥补了欧洲文化的“断层”,点燃了欧洲智慧的火种。

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

二、奥斯曼帝国的兴起:阿拉伯政治体制的延续者

1.兴起:简要介绍奥斯曼土耳其在小亚细亚的崛起和扩张。

①起源:统治者为起源于中亚突厥游牧部落的奥斯曼人。

②建国:1299年,土耳其趁塞尔柱罗姆苏丹国分裂,宣布独立。

③发展:14世纪初,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚,中期,跨过黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

东西突厥的灭亡

大唐干的

漫漫西迁路 8世纪左右接受了伊斯兰文化 进入阿拉伯帝国境内 塞尔柱突厥人推翻巴格达哈里发统治

14世纪突厥人的一支奥斯曼土耳其最终初步具备了帝国的规模。

突厥人本居住在贝加尔湖周边,后因与唐帝国产生纷争,残余的部族开始西迁。在迁徙的过程中,突厥人接受了强大的伊斯兰文明的洗礼。这为后期奥斯曼土耳其帝国的宗教形态奠定了基础。迁徙和战争在古代世界有时充当着文明交流的方式。

奥斯曼土耳其的兴起

14世纪初的游牧小国,一跃成为囊括巴尔干半岛、阿拉伯世界和北非的大帝国。凭借官僚统治制度,奥斯曼帝国在辽阔疆域内维持了五百年的和平,伊斯坦布尔成为人们向往之地。它是拜占庭帝国以及巴尔干、安纳托利亚和阿拉伯地区文化传统的继承者。

——【日]林佳世子《奥斯曼帝国—五百年的和平》

【特别提醒】

奥斯曼帝国扩张之时,西方的商品经济已有很大发展,处于世界市场形成前夕,奥斯曼帝国的扩张以及对东西方贸易的阻挠,实际上是逆潮流而动的。

第一框题:西亚伊斯兰文化圈

二、奥斯曼帝国的兴起:阿拉伯政治体制的延续者

1.兴起:简要介绍奥斯曼土耳其在小亚细亚的崛起和扩张。

①起源:统治者为起源于中亚突厥游牧部落的奥斯曼人。

②建国:1299年,土耳其趁塞尔柱罗姆苏丹国分裂,宣布独立。

③发展:14世纪初,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚,中期,跨过黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

2.奥斯曼帝国

①政治:最高统治者是苏丹,他是宗教领袖、国家和军队的主宰、全国土地的最高所有者;

②经济:15-16世纪,帝国一度经济繁荣,伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制连接亚欧的商路,东西方之间贸易受到一定影响。

【特别提醒】

奥斯曼帝国扩张之时,西方的商品经济已有很大发展,处于世界市场形成前夕,奥斯曼帝国的扩张以及对东西方贸易的阻挠,实际上是逆潮流而动的。

第二框题:南亚印度教文化圈

1.兴起:

4世纪初,恒河中游兴起,几乎征服了北印度,成为统一印度的第一个封建王朝。

2.统治:

政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王政令不够统一。

3.宗教:

由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级的支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

一、笈多帝国:多宗教共生(320年到540年)

1.兴起 :

11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教

2.统治:

最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

3.宗教: 以伊斯兰教为国教。

一、德里苏丹国:1206-1526

第二框题:南亚印度教文化圈

第二框题:南亚印度教文化圈

内容 笈多帝国 德里苏丹国

兴起 4C恒河中游,征服北印度 11C突厥人入侵印度,

政治 中央 尚未集权,政令不统 中央 集权:最高统治苏丹

地方 保留藩王,权力过大 地方 行省制,苏丹任命,

宗教 宗教宽容政策, 佛教盛行,印度教主要宗教 宗教同化政策, 伊斯兰教为国教

影响 推动了南亚地区的发展

第三框题:东亚儒家文化圈

一、一衣带水的日本:

1.秦汉之际:中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

2.6-7世纪:日本出现严重社会危机。646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,史称“大化改新”。经过约半个世纪的改革,日本效仿中国建立了中央集权国家。

第三框题:东亚儒家文化圈

一、一衣带水的日本:

1.秦汉之际:中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

2.6-7世纪:日本出现严重社会危机。646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,史称“大化改新”。经过约半个世纪的改革,日本效仿中国建立了中央集权国家。

3.幕府统治时期

①背景:10世纪,中央集权体制开始瓦解。新土地的开垦,庄园形成使武士集团壮大。

②形成:时间:12世纪末;人物:源赖朝;地点:镰仓

③结束:13世纪后期,幕府的武士统治开始面临困难,镰仓幕府逐渐走上灭亡的道路。17世纪建立的德川幕府(1603年—1868年)面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

幕府统治的形成

特点

● 天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,实权由将军为首的幕府掌握;

● 武士与将军结成主从关系,成为将军的家臣;

● 将军赐予武士官职和俸禄,武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡、兵役等义务。

孝德天皇

(645-654年在位)

幕府体制

第三框题:东亚儒家文化圈

一、一衣带水的日本:

1.秦汉之际:中国移民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

2.6-7世纪:日本出现严重社会危机。646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,史称“大化改新”。经过约半个世纪的改革,日本效仿中国建立了中央集权国家。

3.幕府统治时期

①背景:10世纪,中央集权体制开始瓦解。新土地的开垦,庄园形成使武士集团壮大。

②形成:时间:12世纪末;人物:源赖朝;地点:镰仓

③结束:13世纪后期,幕府的武士统治开始面临困难,镰仓幕府逐渐走上灭亡的道路。17世纪建立的德川幕府(1603年—1868年)面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

【问题探究】坂本太郎在《日本史》一书中如此评价锁国政策:

有关锁国的利弊,历来议论纷纭;但它确实是加强和江户代和日本文化的手巩固幕府封建统治的有效政策,长达二百余年的江户时代,能在国内保持和平,幕府政权得以维持,锁国无疑是个有最存,是为气员自力因素。在经济方面,国内产业得到发展,在文化方面,的一面,但也日本独特文化得以昌盛等等,可以说都是由于锁国的影响。外部世界受化但是另一方面,它缩小了人民刚刚开展的、面向世界的目策造成的子光,扼杀了不断探索的精神.....

这段评价有道理吗 谈谈你的理由。

参考答案:

积极: 德川幕府锁国政策保护了封建制度,一定程度上有利于防止西方殖民势力的渗透,维护了日本的独立;政治上,加强和巩固幕府封建统治,保持国内和平,在经济方面,国内产业得到发展;在文化方面,日本独特文化得以昌盛等等。

消极:德川幕府锁国政策几乎隔绝了日本经济同世界市场的联系,使得社会矛盾日益尖锐;也失去了利用工业革命等海外优势条件促进经济发展的机会,造成了日本的落后,为19世纪中期的内外危机留下隐患。

第三框题:东亚儒家文化圈

二、近水楼台的朝鲜:

1.历史沿革:西周——魏晋南北朝

箕子率众东迁后, “武王乃封箕子于朝鲜而不臣也”, 及时承认了箕子对古朝鲜地域的统治权, 且没有要求箕子履行诸侯应承担的朝觐贡献等职责, 这一肯定与照顾, 很自然把箕氏朝鲜纳入封侯国内。

武王胜殷,继公子禄父,释箕子之囚,箕子不忍,为周之释,走之朝鲜。武王闻之,因以朝鲜封之。

——《尚书·大传》

武王胜殷,继公子禄父,释箕子之囚,箕子不忍,为周之释,走之朝鲜。武王闻之,因以朝鲜封之。

——《尚书·大传》

第三框题:东亚儒家文化圈

二、近水楼台的朝鲜:

1.历史沿革:西周——魏晋南北朝

箕子率众东迁后, “武王乃封箕子于朝鲜而不臣也”, 及时承认了箕子对古朝鲜地域的统治权, 且没有要求箕子履行诸侯应承担的朝觐贡献等职责, 这一肯定与照顾, 很自然把箕氏朝鲜纳入封侯国内。

武王胜殷,继公子禄父,释箕子之囚,箕子不忍,为周之释,走之朝鲜。武王闻之,因以朝鲜封之。

——《尚书·大传》

2.政权建立:隋唐——明朝

①统一与建国:7 世纪末,新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。

②制度与文化:10 世纪初,高丽王朝模仿唐朝,中央政府设三省六部,地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和词章之学广为传播。14 世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

③抗击日本侵略:16 世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜,中朝军民联合抗击日本侵略,维护了朝鲜的独立和统一。

16世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜——万历朝鲜战争(壬辰战争);被中朝军民击败。

1593年2月,李如松率领3.6万人的部队与李镒率领的朝鲜军队围攻平壤,重创小西部队,迫使他放弃这座城市。

陈磷(死于)指挥下的中朝海军在露梁海峡迎战前来的日军。开战之初,日军顶住进攻,击败了邓子龙率领的左翼舰队,围攻陈磷的中军舰队。朝鲜海军将军李舜臣见陈磷处于危险之中,驶舰而来,将陈磷解救出来。李将军战死,但他的部下继续给予撤退的日军毁灭性的打击。

——[美]牟复礼,[英]崔瑞德编,张书生、杨品泉译《剑桥中国明史(1368-1644)》

壬辰战争不仅保卫了朝鲜半岛,进一步巩固了中朝友谊。明朝的国力也受到损耗辽镇兵额削减,给处在中国东北的女真人努尔哈赤扩展势力提供了机会 。

从长远来看,此役实际上起到了重新整合东亚各国政治军事力量的作用,奠定了之后三百年的东亚的和平局面。

——《大明帝国抗日史》

第三框题:东亚儒家文化圈

二、近水楼台的朝鲜:

1.历史沿革:西周——魏晋南北朝

箕子率众东迁后, “武王乃封箕子于朝鲜而不臣也”, 及时承认了箕子对古朝鲜地域的统治权, 且没有要求箕子履行诸侯应承担的朝觐贡献等职责, 这一肯定与照顾, 很自然把箕氏朝鲜纳入封侯国内。

武王胜殷,继公子禄父,释箕子之囚,箕子不忍,为周之释,走之朝鲜。武王闻之,因以朝鲜封之。

——《尚书·大传》

2.政权建立:隋唐——明朝

①统一与建国:7 世纪末,新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。

②制度与文化:10 世纪初,高丽王朝模仿唐朝,中央政府设三省六部,地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和词章之学广为传播。14 世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

③抗击日本侵略:16 世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜,中朝军民联合抗击日本侵略,维护了朝鲜的独立和统一。

历史的反思:然而,中古末期,欧洲国家率先开辟新航路,而不是亚洲国家!

1453,奥斯曼帝国攻陷拜占庭

它们都是以农业为基础、具有内向性的社会。它们的变化速度缓慢,且局限在较早时代承袭下来的基本结构内。自相矛盾的是,正是这种富足和高度发达的水平使得他们自鸣得意、自我满足,因而不能适应变化的世界。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

在民族国家的扶持下,一种新的精神——资本主义精神在西方兴起,资本是它的轴心,市场是它的动力,工业和商业围绕它旋转,科学和技术是它的工具。从那个时候起,西方就成了世界的牵引机,整个世界都被它拉着走。

——钱乘旦:《关于亚洲文明的历史哲学思考》

明朝郑和下西洋,“宗藩体制”稳固

历史的反思:然而,中古末期,欧洲国家率先开辟新航路,而不是亚洲国家!

奥斯曼帝国掌握东西文明的陆上交通线达六个世纪之久,那确实是突厥人历史上的黄金年代,但是土耳其人既不能走向大西洋,也不能进入印度洋,仅仅是在西亚、北非和东欧的三块陆地上活动。奥斯曼帝国拥有黑海、地中海、红海,却不是海洋国家,占据欧亚非三洲的连接处,却不是哪一洲的霸主。

帝国缺乏欧洲的动力。它未经历过这些世纪(1500-1563)中正在使欧洲社会发生彻底变革的种种影响深远的变化。

君士坦丁堡的陷落与大航海时代的到来,“绿色的草原文明时代”已经过去,“蓝色的海洋时代”正在到来。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体