第6课北宋的政治 课时练习(含答案)

图片预览

文档简介

部编版七年级下册历史第六课北宋的政治课时练习

选择题

1.毛泽东《沁园春 雪》中说:“唐宗宋祖,稍逊风骚,一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕”,其中“宋祖”和“一代天骄”分别是( )

A. 赵匡胤和铁木真 B. 赵匡胤和忽必烈

C. 赵构和铁木真 D. 赵构和忽必烈

2.960年正月的一天,北周的边境传来敌情,宋州归德军节度使奉命出征,不料半路却出现意外,士兵在陈桥驿把黄袍加在他的身上,拥他做了皇帝,以“宋”为政权名称。这里的“他”是( )

赵光义 B.赵匡胤 C.赵普 D.石守信

3.宋以朝臣充任各州长官,称“权知某军州事”,简称“知州”。宋代在各州府设置的以分知州权力的官职是 ( )

A.宰相 B.节度使 C.通判 D.转运使

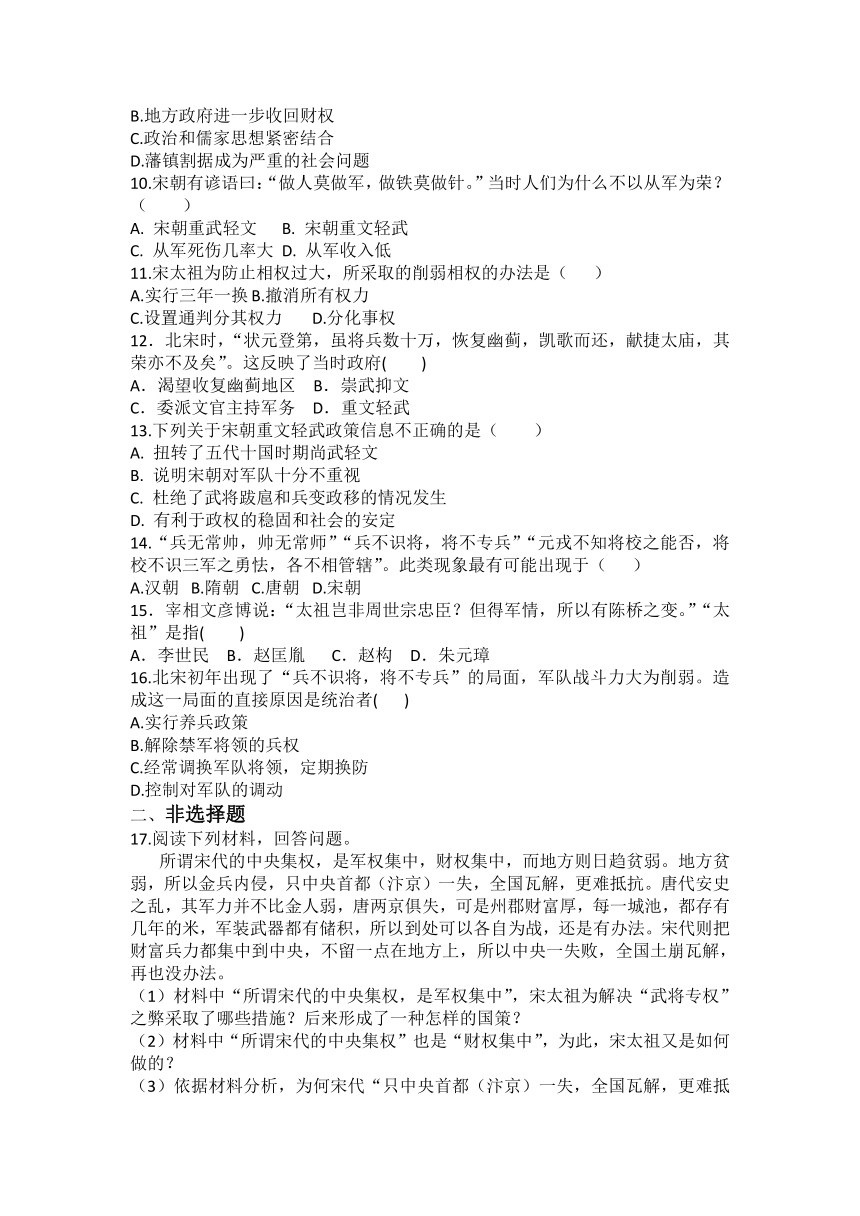

4,下列四幅两宋与辽、西夏、金并立示意图中,哪一幅是错误的( )

A. B. C. D.

5.有位历史老师是个对联迷,他写了许多有关中国历史上著名的帝王对联,下列哪一对联是描写宋太祖的( )

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣

B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫酒色误王国

D.陈桥兵变成君主,限制武功向文治

6.评价人物是历史学习的重要内容。以下对赵匡胤评价准确的有 ( )

①发动陈桥兵变,建立了北宋王朝

②通过“杯酒释兵权”,加强了中央集权

③建立科举制度,完善了人才选拔机制

④采取重文轻武政策,提高了士人地位

①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

7.下列不属于宋太祖加强中央集权措施的是( )

A. 解除禁军将领的兵权,控制军队 B. 分化事权,削弱相权

C. 派文人出任地方官 D. 实行行省制度

8.宋太祖采取加强中央集权的措施中,能从根本上消除地方割据势力的物质基础的是( )

A.设置转运使,将地方财赋收归中央

B.解除禁军高级将领的兵权

C.派文臣担任各地州县的长官

D.在各州府设置通判

9.朱熹说:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。”这段话说明宋代 ( )

A.中央集权得到进一步加强

B.地方政府进一步收回财权

C.政治和儒家思想紧密结合

D.藩镇割据成为严重的社会问题

10.宋朝有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”当时人们为什么不以从军为荣?( )

A. 宋朝重武轻文 B. 宋朝重文轻武

C. 从军死伤几率大 D. 从军收入低

11.宋太祖为防止相权过大,所采取的削弱相权的办法是( )

A.实行三年一换 B.撤消所有权力

C.设置通判分其权力 D.分化事权

12.北宋时,“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不及矣”。这反映了当时政府( )

A.渴望收复幽蓟地区 B.崇武抑文

C.委派文官主持军务 D.重文轻武

13.下列关于宋朝重文轻武政策信息不正确的是( )

A. 扭转了五代十国时期尚武轻文

B. 说明宋朝对军队十分不重视

C. 杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生

D. 有利于政权的稳固和社会的安定

14.“兵无常帅,帅无常师”“兵不识将,将不专兵”“元戎不知将校之能否,将校不识三军之勇怯,各不相管辖”。此类现象最有可能出现于( )

A.汉朝 B.隋朝 C.唐朝 D.宋朝

15.宰相文彦博说:“太祖岂非周世宗忠臣?但得军情,所以有陈桥之变。”“太祖”是指( )

A.李世民 B.赵匡胤 C.赵构 D.朱元璋

16.北宋初年出现了“兵不识将,将不专兵”的局面,军队战斗力大为削弱。造成这一局面的直接原因是统治者( )

A.实行养兵政策

B.解除禁军将领的兵权

C.经常调换军队将领,定期换防

D.控制对军队的调动

二、非选择题

17.阅读下列材料,回答问题。

所谓宋代的中央集权,是军权集中,财权集中,而地方则日趋贫弱。地方贫弱,所以金兵内侵,只中央首都(汴京)一失,全国瓦解,更难抵抗。唐代安史之乱,其军力并不比金人弱,唐两京俱失,可是州郡财富厚,每一城池,都存有几年的米,军装武器都有储积,所以到处可以各自为战,还是有办法。宋代则把财富兵力都集中到中央,不留一点在地方上,所以中央一失败,全国土崩瓦解,再也没办法。

(1)材料中“所谓宋代的中央集权,是军权集中”,宋太祖为解决“武将专权”之弊采取了哪些措施?后来形成了一种怎样的国策?

(2)材料中“所谓宋代的中央集权”也是“财权集中”,为此,宋太祖又是如何做的?

(3)依据材料分析,为何宋代“只中央首都(汴京)一失,全国瓦解,更难抵抗”,而唐代则不然?

18、阅读材料,回答问题。

材料一:军权的集中。由皇帝直接统辖禁军,收回禁军统帅权,分割兵权;设立枢密院,使“兵符出于密院,而不得统其众;县众隶于三衙,而不得专其制”。二者互相牵制,皇帝直接掌握了兵权,……使全国军队屯驻两半,一半京师,一半各地,以此均衡京城驻军与外地驻军的兵力配置。行政权的集中。在中央,主要是削弱和分割了宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立,打破宰相“事无不统”的局面,在地方,主要是派文臣担任知州,以防武人干政,并设通判与之相互牵制,从而削减地方权力。财权和司法权的集中。主要是将各路所属州县财赋,“除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇送京师”,以消除地方对抗中央的物质基础;同时规定死刑须报请中央复审、核准,把司法权也收归了中央。

材料二:宋朝重文轻武,重内轻外。所以,今天看宋朝历史,就会觉得奇怪。宋朝文化兴盛,经济繁荣,军事上却软弱至极,不堪一击。可实际上,宋王朝这种积贫积弱的局面却是宋王朝的统治者吸取前代教训,千方百计方才达到的长治久安的理想状态。

材料三:宋朝大力发展科举,彻底取消了门第限制,社会各阶级的优秀子弟都被允许应试入仕。而寒门出身的士子一旦登第,多怀忠君爱国之心。宋朝统治者对文人极其尊重,不得杀士大夫及上书言事人,俸禄也极丰厚。世人多称宋朝为士大夫政治。在一系列重文措施的鼓励下,宋朝开始盛行读书风气,宋代儿童启蒙教育念的《神童诗》开篇就说:万般皆下品,唯有读书高。这一政策极大地促进宋朝科学文化事业的发展。

(1)据材料一,指出宋朝在哪几个方面加强了中央集权?

(2)据材料一和所学知识,概括宋朝重文轻武的表现及宋太祖重文轻武的目的。

(3)据材料三和所学知识,谈谈你对宋代重文轻武政策的看法。

答案

1-5ABCDD 6-10DDAAB 11-16DDBDBC

17、(1)首先解除禁军将领的兵权;控制对军队的调动;经常调换军队将领。重文轻武。

(2)取消节度使收税的权力;在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

(3)宋代把财富兵力都集中到中央,不留一点在地方上,所以中央一失败,全国土崩瓦解,再也没办法。而唐在安史之乱中虽两京俱失,可是州郡财富厚,每一城池,都存有几年的米,军装武器都有储积,所以到处可以各自为战,还是有办法。

18、(1)在军权、行政权、行政权及司法权等几个方面,加强了中央集权。

(2)①经济文化兴盛,但军事上却软弱至极。②当时的文官担任中央和地方的要职, 甚至主持军务,地位和待遇高于武将。③遇有战事,也有文官挂帅出征。④科举考试,文举兴盛,武举录取人数少。(答其三即可)目的:防止武将对中央集权造成威胁。

(3)积极影响:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。也应该看到它的不利影响:武官的积极性受到了致命的打击,严重削弱了军队的战斗力和国防力量。

选择题

1.毛泽东《沁园春 雪》中说:“唐宗宋祖,稍逊风骚,一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕”,其中“宋祖”和“一代天骄”分别是( )

A. 赵匡胤和铁木真 B. 赵匡胤和忽必烈

C. 赵构和铁木真 D. 赵构和忽必烈

2.960年正月的一天,北周的边境传来敌情,宋州归德军节度使奉命出征,不料半路却出现意外,士兵在陈桥驿把黄袍加在他的身上,拥他做了皇帝,以“宋”为政权名称。这里的“他”是( )

赵光义 B.赵匡胤 C.赵普 D.石守信

3.宋以朝臣充任各州长官,称“权知某军州事”,简称“知州”。宋代在各州府设置的以分知州权力的官职是 ( )

A.宰相 B.节度使 C.通判 D.转运使

4,下列四幅两宋与辽、西夏、金并立示意图中,哪一幅是错误的( )

A. B. C. D.

5.有位历史老师是个对联迷,他写了许多有关中国历史上著名的帝王对联,下列哪一对联是描写宋太祖的( )

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣

B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫酒色误王国

D.陈桥兵变成君主,限制武功向文治

6.评价人物是历史学习的重要内容。以下对赵匡胤评价准确的有 ( )

①发动陈桥兵变,建立了北宋王朝

②通过“杯酒释兵权”,加强了中央集权

③建立科举制度,完善了人才选拔机制

④采取重文轻武政策,提高了士人地位

①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

7.下列不属于宋太祖加强中央集权措施的是( )

A. 解除禁军将领的兵权,控制军队 B. 分化事权,削弱相权

C. 派文人出任地方官 D. 实行行省制度

8.宋太祖采取加强中央集权的措施中,能从根本上消除地方割据势力的物质基础的是( )

A.设置转运使,将地方财赋收归中央

B.解除禁军高级将领的兵权

C.派文臣担任各地州县的长官

D.在各州府设置通判

9.朱熹说:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。”这段话说明宋代 ( )

A.中央集权得到进一步加强

B.地方政府进一步收回财权

C.政治和儒家思想紧密结合

D.藩镇割据成为严重的社会问题

10.宋朝有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”当时人们为什么不以从军为荣?( )

A. 宋朝重武轻文 B. 宋朝重文轻武

C. 从军死伤几率大 D. 从军收入低

11.宋太祖为防止相权过大,所采取的削弱相权的办法是( )

A.实行三年一换 B.撤消所有权力

C.设置通判分其权力 D.分化事权

12.北宋时,“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不及矣”。这反映了当时政府( )

A.渴望收复幽蓟地区 B.崇武抑文

C.委派文官主持军务 D.重文轻武

13.下列关于宋朝重文轻武政策信息不正确的是( )

A. 扭转了五代十国时期尚武轻文

B. 说明宋朝对军队十分不重视

C. 杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生

D. 有利于政权的稳固和社会的安定

14.“兵无常帅,帅无常师”“兵不识将,将不专兵”“元戎不知将校之能否,将校不识三军之勇怯,各不相管辖”。此类现象最有可能出现于( )

A.汉朝 B.隋朝 C.唐朝 D.宋朝

15.宰相文彦博说:“太祖岂非周世宗忠臣?但得军情,所以有陈桥之变。”“太祖”是指( )

A.李世民 B.赵匡胤 C.赵构 D.朱元璋

16.北宋初年出现了“兵不识将,将不专兵”的局面,军队战斗力大为削弱。造成这一局面的直接原因是统治者( )

A.实行养兵政策

B.解除禁军将领的兵权

C.经常调换军队将领,定期换防

D.控制对军队的调动

二、非选择题

17.阅读下列材料,回答问题。

所谓宋代的中央集权,是军权集中,财权集中,而地方则日趋贫弱。地方贫弱,所以金兵内侵,只中央首都(汴京)一失,全国瓦解,更难抵抗。唐代安史之乱,其军力并不比金人弱,唐两京俱失,可是州郡财富厚,每一城池,都存有几年的米,军装武器都有储积,所以到处可以各自为战,还是有办法。宋代则把财富兵力都集中到中央,不留一点在地方上,所以中央一失败,全国土崩瓦解,再也没办法。

(1)材料中“所谓宋代的中央集权,是军权集中”,宋太祖为解决“武将专权”之弊采取了哪些措施?后来形成了一种怎样的国策?

(2)材料中“所谓宋代的中央集权”也是“财权集中”,为此,宋太祖又是如何做的?

(3)依据材料分析,为何宋代“只中央首都(汴京)一失,全国瓦解,更难抵抗”,而唐代则不然?

18、阅读材料,回答问题。

材料一:军权的集中。由皇帝直接统辖禁军,收回禁军统帅权,分割兵权;设立枢密院,使“兵符出于密院,而不得统其众;县众隶于三衙,而不得专其制”。二者互相牵制,皇帝直接掌握了兵权,……使全国军队屯驻两半,一半京师,一半各地,以此均衡京城驻军与外地驻军的兵力配置。行政权的集中。在中央,主要是削弱和分割了宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立,打破宰相“事无不统”的局面,在地方,主要是派文臣担任知州,以防武人干政,并设通判与之相互牵制,从而削减地方权力。财权和司法权的集中。主要是将各路所属州县财赋,“除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇送京师”,以消除地方对抗中央的物质基础;同时规定死刑须报请中央复审、核准,把司法权也收归了中央。

材料二:宋朝重文轻武,重内轻外。所以,今天看宋朝历史,就会觉得奇怪。宋朝文化兴盛,经济繁荣,军事上却软弱至极,不堪一击。可实际上,宋王朝这种积贫积弱的局面却是宋王朝的统治者吸取前代教训,千方百计方才达到的长治久安的理想状态。

材料三:宋朝大力发展科举,彻底取消了门第限制,社会各阶级的优秀子弟都被允许应试入仕。而寒门出身的士子一旦登第,多怀忠君爱国之心。宋朝统治者对文人极其尊重,不得杀士大夫及上书言事人,俸禄也极丰厚。世人多称宋朝为士大夫政治。在一系列重文措施的鼓励下,宋朝开始盛行读书风气,宋代儿童启蒙教育念的《神童诗》开篇就说:万般皆下品,唯有读书高。这一政策极大地促进宋朝科学文化事业的发展。

(1)据材料一,指出宋朝在哪几个方面加强了中央集权?

(2)据材料一和所学知识,概括宋朝重文轻武的表现及宋太祖重文轻武的目的。

(3)据材料三和所学知识,谈谈你对宋代重文轻武政策的看法。

答案

1-5ABCDD 6-10DDAAB 11-16DDBDBC

17、(1)首先解除禁军将领的兵权;控制对军队的调动;经常调换军队将领。重文轻武。

(2)取消节度使收税的权力;在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

(3)宋代把财富兵力都集中到中央,不留一点在地方上,所以中央一失败,全国土崩瓦解,再也没办法。而唐在安史之乱中虽两京俱失,可是州郡财富厚,每一城池,都存有几年的米,军装武器都有储积,所以到处可以各自为战,还是有办法。

18、(1)在军权、行政权、行政权及司法权等几个方面,加强了中央集权。

(2)①经济文化兴盛,但军事上却软弱至极。②当时的文官担任中央和地方的要职, 甚至主持军务,地位和待遇高于武将。③遇有战事,也有文官挂帅出征。④科举考试,文举兴盛,武举录取人数少。(答其三即可)目的:防止武将对中央集权造成威胁。

(3)积极影响:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。也应该看到它的不利影响:武官的积极性受到了致命的打击,严重削弱了军队的战斗力和国防力量。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源