高中语文统编版选择性必修下册10.1《兰亭集序》(共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修下册10.1《兰亭集序》(共23张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

王羲之

王羲之

303-361

王羲之,字逸少,琅琊临沂人。官至右军将军,故后世称为“王右军”。

王羲之幼时从著名的女书法家卫夫人学习书法。此后他渡江北游名山,博采众长,有“书圣”之称。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”

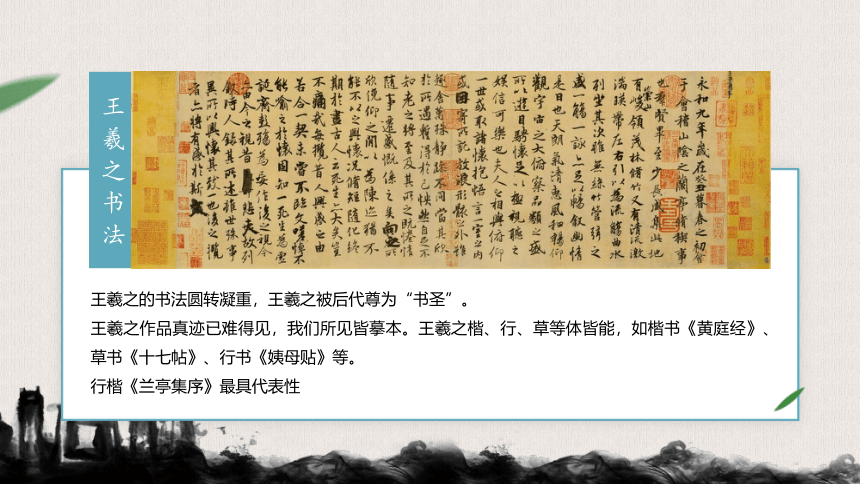

王羲之的书法圆转凝重,王羲之被后代尊为“书圣”。

王羲之作品真迹已难得见,我们所见皆摹本。王羲之楷、行、草等体皆能,如楷书《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母贴》等。

行楷《兰亭集序》最具代表性

王羲之书法

文体知识---序

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体。

序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”。作为文章的体裁,序有书序和赠序之分。

书序相当于前言后记,如《兰亭集序》。赠序,是临别赠言性质的文字,如《送东阳马生序》。

写作背景

两晋政治恐怖,司马氏集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸)不满当朝统治,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,逃避现实的情调很浓但王羲之一反“清虚寡欲”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

全文线索

乐天地

痛人生

悲古今

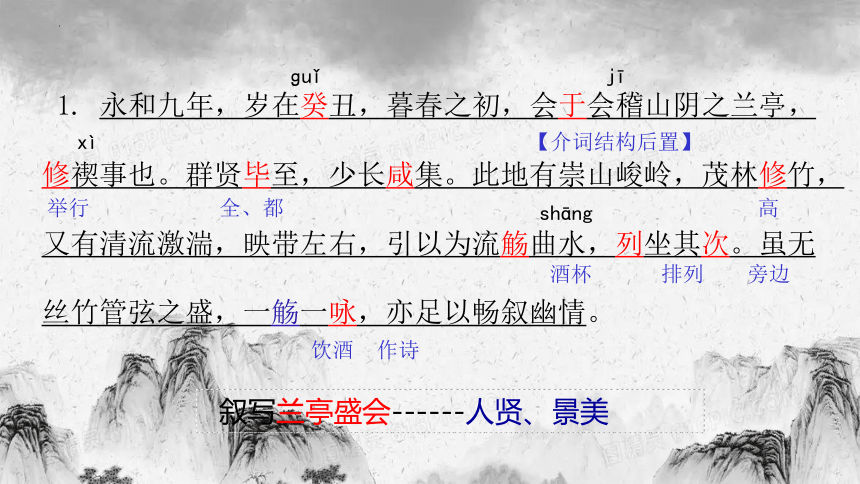

1. 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

ɡuǐ

【介词结构后置】

高

酒杯

排列

旁边

作诗

举行

全、都

xì

shāng

叙写兰亭盛会------人贤、景美

jī

饮酒

文人风雅——流觞曲水

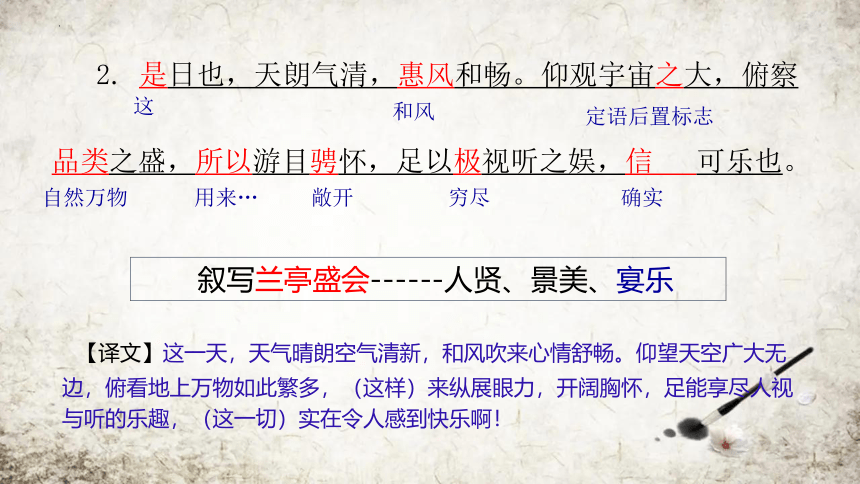

2. 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信 可乐也。

定语后置标志

和风

用来…

敞开

穷尽

自然万物

这

确实

【译文】这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。仰望天空广大无边,俯看地上万物如此繁多,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,足能享尽人视与听的乐趣,(这一切)实在令人感到快乐啊!

叙写兰亭盛会------人贤、景美、宴乐

作者依据什么说这次聚会“信可乐也”?

乐

天气晴朗

活动雅洁

景色美丽

聚会人多

“群贤毕至,少长咸集”

“暮春之初”

“天朗气清,惠风和畅”

“崇山峻岭,茂林修竹”

“清流激湍,映带左右”

“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”

“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”

前两段在写法上有什么特点

问题探究

写景抒情,叙议结合。

写景:“此地有崇山峻岭,……列坐其次。”

抒情:“虽无丝竹之盛,……亦足以畅叙幽情”;

叙述:“是日也,天朗气清,惠风和畅”;

由美景、乐事而抒发感慨:“仰观宇宙之大,……信可乐也。”

作者记兰亭盛会,着力表现的是哪一个“字”?

信可乐也。

.夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

交往

之于

通“晤”

有人

取向、舍弃

一时

满足

对

到达

等到

到、及

以前

附着

因

自然

随着

纵情

改变

长

引起

第三段作者由宴会之乐生发了怎样的一种人生感慨?

或取诸怀抱,悟言一室之内

或因寄所托,放浪形骸之外

生活方式

不同

快乐感受

一致

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

修短随化,终期于尽!

所之既倦

情随事迁

人生无常 生命短暂

“死生亦大矣”,岂不痛哉!

“感叹死生”

“人生之乐”

“宴会之乐”

痛

人生苦短之痛

“俯仰一世 老之将至”

世事无常之痛

“所之既倦 情随事迁”

往事不再之痛

“向之所欣 已为陈迹”

生死难测之痛

“修短随化 终期于尽”

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,把…看做一样(相等)

无根据

情趣

次序

纵使

这次

借题发挥,阐明自己的生死观:

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

悲

悲古人

“兴感之由 若合一契”

悲后人

“后之视今 亦犹今之视昔”

悲今人

“一死生为虚诞 齐彭殇为妄作”

最后一段表达了作者怎样的感情?

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

随着时光的流逝,人的生命也终有尽期。作者在伤感之余,转为积极旷达。把庄子之言斥为“虚诞”和“妄作。”不能学太上之忘情,忘掉生和死的界限。

魏晋士人的生死观

对酒当歌,人生几何?

譬如朝露,去日苦多。

——(汉末)曹操《短歌行》

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

善万物之得时,感吾生之行休。

——(东晋)陶渊明《归去来兮辞》

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’”

——《晋书 刘伶传》

王羲之面对魏晋士人对待生死的消极态度,进行了深刻的思考,用“虚诞”“妄作”来表明自己对待生死的态度。生死既然不能改变,那么就不要让生命轻易消逝,在深沉的感慨中流露出的是对“生”的眷恋执着与追求。

【总结】

1——2 写宴会之乐

叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。

3——4 叹生命之痛

抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮,而引发出乐与忧、生与死的感慨。

【总结】

全文情景交融,文简而意深,作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。

王羲之

王羲之

303-361

王羲之,字逸少,琅琊临沂人。官至右军将军,故后世称为“王右军”。

王羲之幼时从著名的女书法家卫夫人学习书法。此后他渡江北游名山,博采众长,有“书圣”之称。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”

王羲之的书法圆转凝重,王羲之被后代尊为“书圣”。

王羲之作品真迹已难得见,我们所见皆摹本。王羲之楷、行、草等体皆能,如楷书《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母贴》等。

行楷《兰亭集序》最具代表性

王羲之书法

文体知识---序

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体。

序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”。作为文章的体裁,序有书序和赠序之分。

书序相当于前言后记,如《兰亭集序》。赠序,是临别赠言性质的文字,如《送东阳马生序》。

写作背景

两晋政治恐怖,司马氏集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸)不满当朝统治,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,逃避现实的情调很浓但王羲之一反“清虚寡欲”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

全文线索

乐天地

痛人生

悲古今

1. 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

ɡuǐ

【介词结构后置】

高

酒杯

排列

旁边

作诗

举行

全、都

xì

shāng

叙写兰亭盛会------人贤、景美

jī

饮酒

文人风雅——流觞曲水

2. 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信 可乐也。

定语后置标志

和风

用来…

敞开

穷尽

自然万物

这

确实

【译文】这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。仰望天空广大无边,俯看地上万物如此繁多,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,足能享尽人视与听的乐趣,(这一切)实在令人感到快乐啊!

叙写兰亭盛会------人贤、景美、宴乐

作者依据什么说这次聚会“信可乐也”?

乐

天气晴朗

活动雅洁

景色美丽

聚会人多

“群贤毕至,少长咸集”

“暮春之初”

“天朗气清,惠风和畅”

“崇山峻岭,茂林修竹”

“清流激湍,映带左右”

“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”

“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”

前两段在写法上有什么特点

问题探究

写景抒情,叙议结合。

写景:“此地有崇山峻岭,……列坐其次。”

抒情:“虽无丝竹之盛,……亦足以畅叙幽情”;

叙述:“是日也,天朗气清,惠风和畅”;

由美景、乐事而抒发感慨:“仰观宇宙之大,……信可乐也。”

作者记兰亭盛会,着力表现的是哪一个“字”?

信可乐也。

.夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

交往

之于

通“晤”

有人

取向、舍弃

一时

满足

对

到达

等到

到、及

以前

附着

因

自然

随着

纵情

改变

长

引起

第三段作者由宴会之乐生发了怎样的一种人生感慨?

或取诸怀抱,悟言一室之内

或因寄所托,放浪形骸之外

生活方式

不同

快乐感受

一致

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

修短随化,终期于尽!

所之既倦

情随事迁

人生无常 生命短暂

“死生亦大矣”,岂不痛哉!

“感叹死生”

“人生之乐”

“宴会之乐”

痛

人生苦短之痛

“俯仰一世 老之将至”

世事无常之痛

“所之既倦 情随事迁”

往事不再之痛

“向之所欣 已为陈迹”

生死难测之痛

“修短随化 终期于尽”

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契

面对

悲伤

明白

本来

一、齐,把…看做一样(相等)

无根据

情趣

次序

纵使

这次

借题发挥,阐明自己的生死观:

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

悲

悲古人

“兴感之由 若合一契”

悲后人

“后之视今 亦犹今之视昔”

悲今人

“一死生为虚诞 齐彭殇为妄作”

最后一段表达了作者怎样的感情?

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

随着时光的流逝,人的生命也终有尽期。作者在伤感之余,转为积极旷达。把庄子之言斥为“虚诞”和“妄作。”不能学太上之忘情,忘掉生和死的界限。

魏晋士人的生死观

对酒当歌,人生几何?

譬如朝露,去日苦多。

——(汉末)曹操《短歌行》

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

善万物之得时,感吾生之行休。

——(东晋)陶渊明《归去来兮辞》

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’”

——《晋书 刘伶传》

王羲之面对魏晋士人对待生死的消极态度,进行了深刻的思考,用“虚诞”“妄作”来表明自己对待生死的态度。生死既然不能改变,那么就不要让生命轻易消逝,在深沉的感慨中流露出的是对“生”的眷恋执着与追求。

【总结】

1——2 写宴会之乐

叙事、写景,先叙述集会的时间、地点,然后点染出兰亭优美的自然环境。

3——4 叹生命之痛

抒情、议论,由欣赏良辰美景、流觞畅饮,而引发出乐与忧、生与死的感慨。

【总结】

全文情景交融,文简而意深,作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。