第12课 祝福 课件

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

部编版必修下册第六单元

文学阅读与写作

第12课 祝 福

素养目标

祝

福 鲁

迅

祝

福 鲁

迅

1.理清小说的线索,体会社会环境描写对塑造人物形象的作用。

2.注意小说的细节描写,欣赏小说简练的叙述语言和生动的人物对话。

3.思考祥林嫂不幸遭遇的社会根源,深入挖掘小说的思想内涵。

4.探讨本文标题“祝福”的意蕴,进一步理解鲁迅小说的语言特色。

“祝福”是旧社会我国江南一带的习俗,人们在过旧历新年时用酒肉和香火供奉、酬谢祖先,祈求来年的幸福。题目“祝福”,既点明了小说的背景,也是小说的情节线索,同时使得“祝福”的欢乐热闹与祥林嫂之死的悲惨,形成了强烈的对比,有力地突出了主题。“祝福”隐藏了“呐喊”的锋芒,增强了批判的厚重,表现了一个启蒙思想者在徘徊和彷徨中对社会人生的深邃思考。

题目解说

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。“鲁迅”是1918年发表《狂人日记》时的笔名。中国现代著名文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅青年时期曾留学日本,为寻求救国救民的真理而弃医从文。五四运动前后,鲁迅以文学为武器,参加反帝反封建的斗争,被称为文化新军的最伟大和最英勇的旗手。

他的小说集《呐喊》《彷徨》,极注意细节描写的真实,把清醒、冷静的客观描写与烈火般的激情结合起来,塑造了现代文学中第一批典型环境中的典型人物,如阿Q、孔乙己等。

鲁迅一生还写了许多杂文和短评,其中有16 部杂文集,如《而已集》《且介亭杂文》等。特别是后期杂文,犀利、泼辣,像匕首,像投枪,成为对敌斗争的锐利武器。他的作品赢得了世界范围内的大批读者,丰富了世界文学的宝库。

主要作品有小说集《呐喊》《 彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》等。

《祝福》写于1924 年,反映了半殖民地半封建社会农村妇女的悲惨命运。1911 年,辛亥革命推翻了清朝的统治,鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是残酷的现实不久就让他失望了——革命不彻底,反帝反封建的民主革命任务并未全部完成,中国仍处在帝国主义和封建官僚主义的压迫下,几千年的封建思想和封建礼教仍然严重地束缚着广大人民。尤其是妇女,在“政权、族权、神权、夫权”等封建礼教的桎梏中得不到解放。而农村劳动妇女所受的压迫最重,痛苦最大;在宗法观念、封建礼教及迷信思想等精神枷锁的束缚之中,她们不仅没有地位,而且没有人身自由,甚至连劳动和生活的权利也被剥夺了。

妇女是中国封建思想最大的受害者,妇女的思想解放问题也成为鲁迅探索的主要问题。《祝福》就是作者怀着对劳动人民不幸遭遇的深切同情,揭露吃人的社会制度和旧礼教的罪恶,以唤醒人们来“扫荡这些食人者,掀掉这筵席,毁坏这厨房”。 (《鲁迅全集》第一卷《灯下漫笔》)

①贞节

从宋代起,中国封建思想越加保守、僵化。这种趋势的现象之一便是理学的出现,其口号是“存天理,灭人欲”。宋朝理学认为夫权是“天理”,而寡妇再嫁,就是以正常的“人欲”破坏了这个“天理”。它提倡妇女守节,认为“饿死事小,失节事大”,寡妇不可以再嫁。到了清朝,就连未婚夫死了,也要为他守一辈子;如果妇女为死去的丈夫甚至未婚夫自杀殉葬,地方官府还要给予表彰,并为这样的妇女立牌坊。封建思想已经发展到灭绝人性的地步。

封建思想的几个主要组成部分

资料链接

② 秩序。

封建思想的核心是维护封建秩序,讲“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,任何人都不被允许破坏封建社会的尊卑秩序。在鲁四老爷这样的理学拥护者看来,像康有为那样的改良,都是洪水猛兽,更不要说变革了。祥林嫂的再嫁,破坏了封建秩序,鲁四老爷自然是无比仇恨,斥其为“谬种”。

③ 三纲五常、三从四德。

“三纲”指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”;“五常”指“仁、义、礼、智、信”。妇女的三从四德:“三从”指“未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子”,“四德”指“妇德、妇言、妇容、妇功”。封建秩序对妇女的压迫尤为深重,妇女没有人身权利,违背这些秩序的妇女都被视为“罪人”。

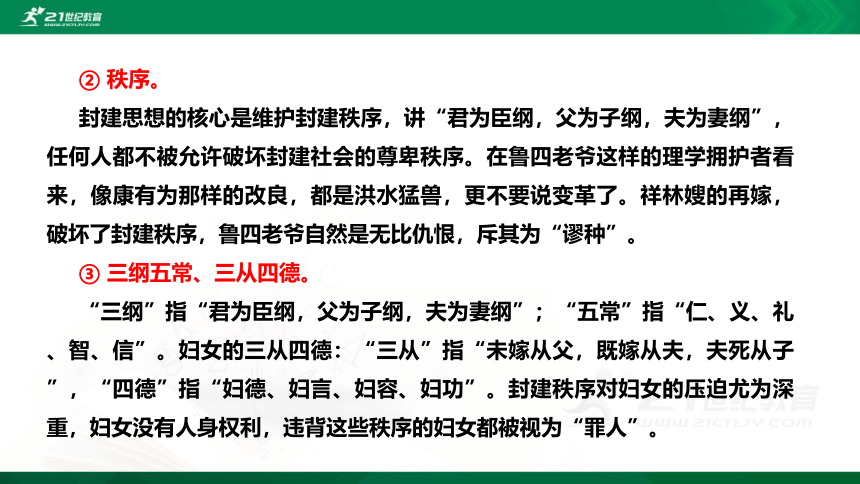

易错字音

① 寒暄( ) ② 镯( )子 ③ 陈抟( ) ④ 悚( )然

⑤ 不更( )事 ⑥ 谬( )种 ⑦ 俨( )然 ⑧ 尘芥( )

⑨ 新正( ) ⑩ 捺( )上花冠 荸( )荠( )

草窠( ) 驯( )熟 桌帏( ) 讪( )讪

渣滓( ) 蹙( )缩 炮( )烙( )

窈( )陷 歆( )享 牲醴( ) 诡( )秘

tuán

nà

yǎn

zhuó

sǒng

shàn

gēng

zhēng

xuān

jiè

miù

lǐ

xīn

luò

guǐ

páo

kē

xùn

wéi

yǎo

cù

zǐ

bí

qi

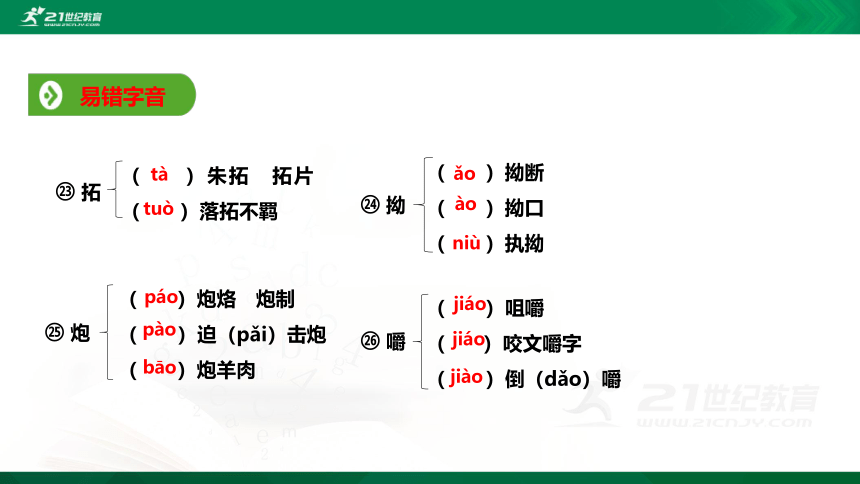

易错字音

( )朱拓 拓片( )落拓不羁

拓

( )咀嚼

( )咬文嚼字

( )倒(dǎo)嚼

嚼

tà

páo

( )拗断

( )拗口

( )执拗

拗

( )炮烙 炮制

( )迫(pǎi)击炮( )炮羊肉

炮

ǎo

jiáo

tuò

ào

niù

bāo

pào

jiáo

jiào

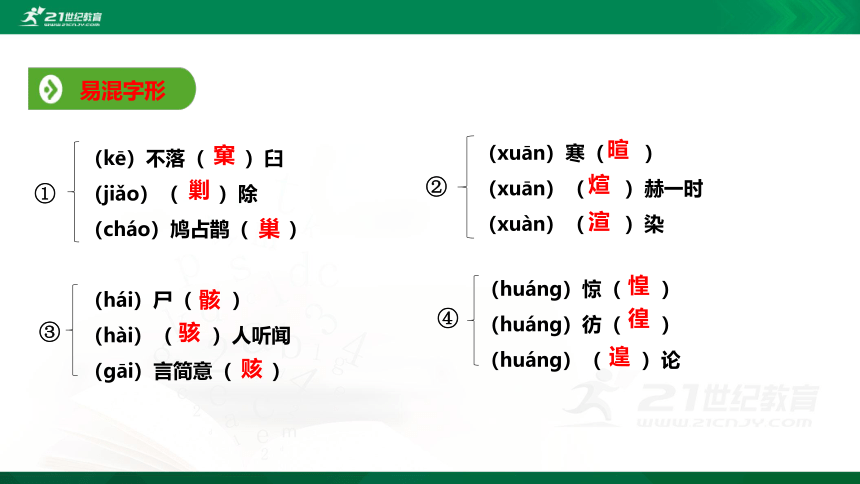

易混字形

(kē)不落( )臼

(jiǎo)( )除

(cháo)鸠占鹊( )

(hái)尸( )

(hài)( )人听闻

(gāi)言简意( )

①

(xuān)寒( )

(xuān)( )赫一时

(xuàn)( )染

②

③

窠

(huáng)惊( )

(huáng)彷( )

(huáng)( )论

④

暄

骸

惶

剿

巢

煊

渲

骇

赅

徨

遑

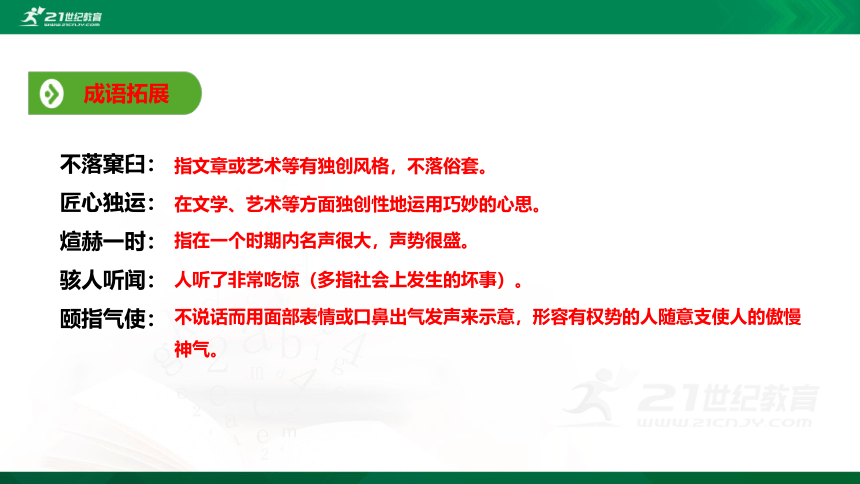

成语拓展

不落窠臼:

匠心独运:

煊赫一时:

骇人听闻:

颐指气使:

指文章或艺术等有独创风格,不落俗套。

在文学、艺术等方面独创性地运用巧妙的心思。

人听了非常吃惊(多指社会上发生的坏事)。

指在一个时期内名声很大,声势很盛。

不说话而用面部表情或口鼻出气发声来示意,形容有权势的人随意支使人的傲慢神气。

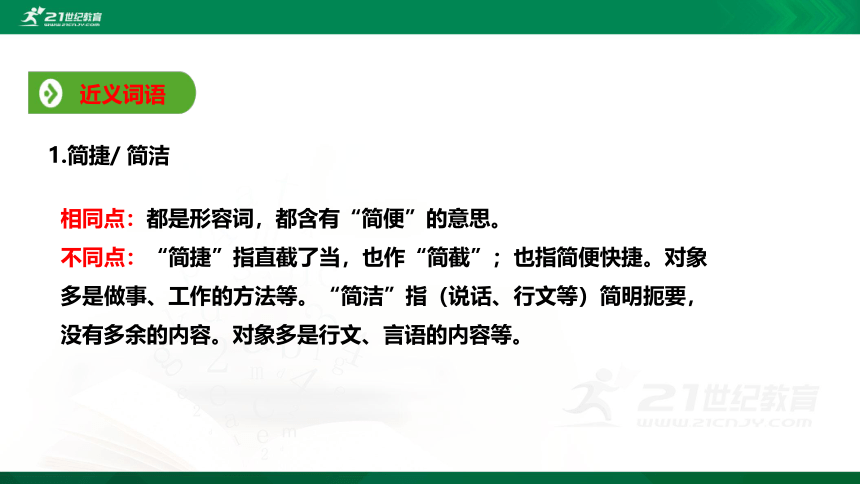

近义词语

1.简捷/ 简洁

相同点:都是形容词,都含有“简便”的意思。

不同点:“简捷”指直截了当,也作“简截”;也指简便快捷。对象多是做事、工作的方法等。“简洁”指(说话、行文等)简明扼要,没有多余的内容。对象多是行文、言语的内容等。

2.沸反盈天/ 沸沸扬扬/ 人声鼎沸

相同点:都有“喧闹”“杂乱”的意思。

不同点:“沸反盈天”形容人声喧嚣杂乱,突出“杂乱、没有秩序”,含厌恶意味。“沸沸扬扬”指像沸腾的水一样喧闹,多形容议论纷纷。“人声鼎沸”指人群发出的声音像水在锅里沸腾一样,形容人声嘈杂喧闹。

3.走投无路/日暮途穷

相同点:都有“处境困难”之意。

不同点:“走投无路”,侧重走到无处投身之地,前无生路。“日暮途穷”,天黑下去了,路走到头了,比喻到了末日,程度更重。

4.鉴于/基于

相同点:都有“根据”之意。

不同点: “鉴于”,表示以某种情况为前提加以考虑,含有觉察到、考虑到的意思,多用于可以引以为鉴或作为经验教训的事。基于”,主要表依据、根据。

1.修辞运用

(1)即使看见人,虽是自己的主人,也总惴惴的,有如在白天出穴游行的小鼠;否则呆坐着,直是一个木偶人。

——比喻。突出祥林嫂在精神上受到毁灭性打击之后,胆小、恐惧、怕见人的心理状态。

(2)只觉得天地圣众歆享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的人们以无限的幸福。

——拟人、反语。和祥林嫂的惨死形成鲜明对照,讽刺了封建迷信思想,揭露了其杀人的本质。

表达运用

她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

分析:① “空的”“下端开了裂”分别是“破碗”“竹竿”的定语,单独提出来放在后边表示强调,突出了祥林嫂忍饥挨饿和沿街乞讨的艰辛。② 句子中冒号表示总结上文,分号表示并列。

2.复杂句子

通读文本,概括情节结构:

第一部分(1 ~ 33),故事的序幕和结局,采用倒叙的手法,以主人公的 死作为开头,造成了强烈的悬念,也突出了整个作品的悲剧气氛。

第二部分(34 ~ 53),故事的开端,写祥林嫂初到鲁镇,表现了祥林嫂的勤快、善良。

第三部分(54 ~ 65),故事的发展,写祥林嫂被“卖”再嫁。

第四部分(66 ~ 111),故事发展的高潮,写祥林嫂再到鲁镇。

第五部分(112),故事的尾声,写祝福的景象和“我”的感受。

①“杀鸡,宰鹅,买猪肉,用心细细的洗”,写“福礼”之隆重及人们对祝福的重视;女人辛苦劳作,但“拜的却只限于男人”,反映出当时妇女地位的低下。

② 交代故事发生的社会环境,为下文写祥林嫂的悲剧命运做铺垫。

1.鲁镇各家准备“祝福”的情景有什么特点?这样写有何作用?

① 鲁四老爷是封建思想的捍卫者,他反对一切变革和破坏他所信奉的统治秩序的行为。女人再嫁,这在封建理学的伦理观念中是女人的最大罪恶,是鲁四老爷所不能容忍的。这样一个“罪恶深重”的女人“不早不迟,偏偏要在这时候”死去,不是更加与这个社会作对吗?所以他要愤愤然地骂祥林嫂是“谬种”。鲁四老爷对死人也毫不宽容,足见其冷酷。

② 与上文半副对联形成鲜明对比,引出下文“我”与短工的对话等内容,推动情节发展。

2.鲁四老爷骂祥林嫂是“谬种”说明了什么?在情节发展上有什么作用?

祥林嫂反抗再嫁,固然表明她不愿被婆家当作牲口卖掉,要维护自己作为“人”的起码尊严,但支配她“出格”反抗的内在原因还是那种“从一而终”的封建观念。祥林嫂对再嫁反抗得越强烈,说明她受的毒害越深。所以说祥林嫂是遵守封建思想道德的,她为了守节不惜以死抗争。

3. 如何理解祥林嫂再嫁时的“反抗”?

⑴ 祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型形象。

她勤劳、善良:初到鲁镇,工钱不多,劳动繁重,食物不论,但她很满足,人也变得白胖了。

她质朴、顽强:在丧夫、出逃、被卖、再丧夫、失子、四叔四婶的歧视、鲁镇众人的嘲笑和冷漠、柳妈带来的恐吓、庙祝的为难、捐门槛仍得不到宽恕等一系列灾难和践踏中一次次挣扎,希望能争得一个做人的起码权利,但最终被封建礼教和封建迷信吞噬。

与广大农村劳动妇女一样,祥林嫂对生活的要求并不高,基本停留在生存的层面上。

4. 作者笔下的祥林嫂是一个怎样的人物形象?请简要分析。

对于封建礼教横加给她的种种迫害与摧残,祥林嫂进行过不间断的挣扎与抗争:在被迫再嫁时,她挣扎、抗争;面对人们的嘲弄、侮辱与伤害,她给以无言的抗议;对魂灵的有无,她表现出怀疑。

这一切都表明,她是一个具有抗争精神、顽强的人。

(2)祥林嫂是一个具有抗争精神的劳动妇女形象。

为了反对再嫁,她进行了“出格”的反抗,这是为了保住自己的“贞节”。

她的出逃、抗婚等抗争行为的背后是“从一而终”的封建伦理思想,是饿死事小,失节事大”的封建道德观念。

她捐门槛,是为在死后不被锯成两半。

祥林嫂的挣扎与抗争,完全是自发的。她始终以封建礼教的是非为是非,在封建礼教和封建迷信的泥沼中进行挣扎、反抗,抗争本身又不自觉地维护了封建礼教。这决定了她逃不出造成她人生悲剧的苦海,最终只能走向死亡的深渊。

(3)祥林嫂是深受封建礼教和封建迷信毒害的劳动妇女形象。

“我”并不是鲁迅,而是鲁迅虚构的小资产阶级知识分子的形象。

“我”具有进步思想,有反封建的思想倾向,对封建守旧派鲁四老爷十分憎恶和反感,与鲁四老爷“谈话是总不投机的”,对鲁镇保守、冷漠的社会气氛感到愤懑。“我”是小说中唯一深刻同情祥林嫂悲剧命运的人。相对于漠然的短工、麻木迷信的柳妈和赏鉴祥林嫂痛苦的民众,“我”忽说有鬼神忽说没有,以及回答时的“踌蹰”“说不清”等,是建立在对祥林嫂是否有害的担心上,不失为一个有正义感、有觉悟的知识分子。

“我”有软弱无能的一面。“我”对祥林嫂虽然深切同情,但在封建思想、封建伦理道德禁锢着整个社会思想的情况下,面对强大的封建势力,又有软弱无能、圆滑逃避的一面,不敢承担责任,无力挽救她,无法改变她的困境。“我”作为少数觉醒的知识分子,对无力拯救祥林嫂“似乎有些负疚”而又怀有无可奈何的复杂感情。

6.小说中的“我”是个怎样的人?

“我”起着线索作用,是祥林嫂悲剧命运的见证人。小说是以“我”的视角展开的,祥林嫂的故事就是通过“我”的观察和叙述才得以展现的。“我”也是祥林嫂故事的唯一的批判者,正是从“我”的视角出发,祥林嫂这样一个普普通通的底层劳动妇女的悲剧命运才得以被关注和审视。

7.“我”在文中起什么作用?

柳妈是当时普通民众的一个代表。她是一个受压迫的劳动妇女。虽然脸上“打皱”,眼睛“干枯”,但在年节时还要给地主去帮工,可见她是一个受压迫的劳动妇女。

她是一个深受封建礼教与迷信思想毒害的人。她相信阴司、魂灵之类迷信思想和“饿死事小,失节事大”的理学信条,是个迷信而愚昧的人。

她是个无聊而冷漠的“看客”。她虽然是一个“善女人”,“吃素,不杀生”,却反对祥林嫂再嫁,主张祥林嫂“索性撞一个死,就好了”;对祥林嫂改嫁时头上留下的伤疤,采取的是奚落的态度;她把她和祥林嫂的谈话传播出去,供大家谈笑,应该算是无聊冷漠的人中的一员。

8.柳妈是一个怎样的人?

她是将祥林嫂“往死里赶”、使祥林嫂精神上更加痛苦的人之一。

她一脸“诡秘”地讲阴司故事给祥林嫂听,也许是出于善意,并告诉她应当去土地庙捐一条门槛,为祥林嫂寻求“赎罪”的办法,结果却适得其反,使祥林嫂遭受更大的打击,思想上更加痛苦,最终把祥林嫂推向深渊。

8.柳妈对祥林嫂的死有什么影响?

内容小结

主题归纳

小说通过对祥林嫂悲惨命运的描写,反映了旧社会农村封建、迷信、落后、冷漠无情的社会现实,揭示了旧社会农村劳动妇女被压迫、被损害、被侮辱的社会根源,揭露了封建礼教和封建迷信吃人的本质。

① 对镇上各家准备“祝福”情景的描写。

这一处环境描写,交代故事发生的社会环境,揭示出祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性。

祝福是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年中的好运气”,而制作“福礼”却要像祥林嫂那样的女人没日没夜地付出自己的艰辛。此处环境描写揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧的社会性。同时,通过“年年如此,家家如此”“今年自然也如此”的叙述,显示了辛亥革命以后中国农村的状况:阶级关系依旧,风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧——一句话,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧。

1.关于“祝福”的三次典型环境描写有什么作用?

这一处环境描写,推动了情节的发展,同时增加了人物形象的真实性与感染力。

“祝福”本身就是旧社会富有特色的封建迷信活动,所以在“祝福”时封建宗法思想和反动的理学观念也表现得最为强烈。在鲁四老爷不准“败坏风俗”的祥林嫂沾手的告诫下,祥林嫂失去了在“祝福”时工作的权利。她为了求取这点权利,用“历来积存的工钱”捐了一条“赎罪”的门槛,但所得到的仍是“你放着罢,祥林嫂”这样一句喝令,这粉碎了她生前免于被侮辱、死后免于痛苦的愿望,她的一切挣扎的希望都在这一句喝令中破灭了。就这样,鲁四老爷在祝福的时刻凭着封建宗法思想和封建礼教,把祥林嫂一步步逼上死亡的道路。

② 对鲁四老爷家“祝福”的描写。

这一处环境描写,在结构上与开头的景物描写相呼应,并回扣小说标题,使小说结构更加完整。

在内容上,祥林嫂的惨死和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛形成鲜明的对照,反衬出祥林嫂惨死的悲凉,深化了小说揭露旧社会杀人本质这一主旨。

③ 结尾通过“我”的感受对“祝福”景象的描写。

①“祝福”是除“我”之外的另一条线索,串联着祥林嫂一生的遭遇。小说从鲁镇的人们忙于准备“祝福”的背景开始,又以鲁镇上“祝福”的爆竹声惊醒了正在回忆中的“我”结束。故事情节的发展、人物的悲剧命运与“祝福”有着密切的关系。

②“祝福”交代了人物活动、事件发生的社会背景。这“祝福”的风情画里,笼罩着封建礼教的浓重阴影,这也是人物悲剧性生活的社会环境;在旧社会,劳动人民无福可祝,无福可言,而祥林嫂正是因为这“祝福”而被逼入绝境的。

③“祝福”突出了小说的主题。在小说中,“祝福”是封建礼教与迷信思想体现最为集中的场景,而祥林嫂又正是被封建礼教和迷信思想摧残致死的。以“祝福”为题,巧妙地将鲁镇人祈求“无限的幸福”的“祝福”场景与祥林嫂的惨死形成鲜明对比,突出了小说反封建的主题,也包含了作者反讽的深意。而以“祥林嫂”为题,则没有这样的艺术效果?

2.这篇小说叙述的是祥林嫂的悲剧故事,为什么不以“祥林嫂”为题而以“祝福”为题?

《祝福》中相互矛盾的封建礼教是“夫权”与“贞节”观念。夫权,要求祥林嫂在丈夫死后她必须听从婆婆对其命运的安排,否则就被认为违反礼教,而她的婆婆为了小叔子娶媳妇的财礼,却要将祥林嫂嫁(卖)到深山贺家坳去。于是夫权与礼教中的对妇女“贞节”的要求在这个问题上就产生了尖锐的矛盾:依据夫权的要求,祥林嫂必须再嫁,否则就违背纲常伦理;而根据礼教对妇德的要求,祥林嫂又不能再嫁,否则就认为“不守贞节”“不能从一而终”将为人所不齿。封建礼教中的这种荒谬悖论造成祥林嫂一生的悲惨命运:她被迫嫁给了贺老六。于是祥林嫂便成了封建时代、封建礼教统治下的一个不折不扣的“谬种”。不管再嫁与否她都有违封建礼教,这把礼教的枷锁对她越套越紧,她必然被窒息而死。

3.《祝福》中相互矛盾的封建礼教是什么?它们是如何将祥林嫂一步步逼上死路的?

4.祥林嫂到底是怎么死的呢?常见的说法是:死于贫穷、悲伤、恐惧或孤独。也有人认为,祥林嫂是在别无生路可走的情况下,以自杀来结束生命的。那么,到底是谁杀害了这个善良的女人?是鲁四老爷?是柳妈?是那个吃人的封建礼教?还是……

观点一:是鲁四老爷杀害了祥林嫂。

祥林嫂初到鲁镇的时候,他皱了皱眉,讨厌她是一个寡妇;祥林嫂被婆家抢回,他说的“可恶”“然而……”前者是觉得佣人被绑走,有损他的尊严,后者是觉得祥林嫂婆家的做法理所当然。祥林嫂再到鲁镇,他说她“败坏风俗”,祝福时不让她沾手,使她遭受了精神上的打击,最后鲁四老爷将她赶出了家门,祥林嫂沦为乞丐而死去。就是祥林嫂死了,他还骂她是个“谬种”。所以是鲁四老爷在精神上把祥林嫂一步步逼上了死路。

柳妈是杀害祥林嫂的凶手。她向祥林嫂讲鬼神的故事,使祥林嫂对死亡产生了恐惧。祥林嫂才会积存工钱到土地庙捐门槛,以为这样就可以赎罪。然而后来四婶仍不准她参与祭祀,于是她的精神崩溃了。

观点三:鲁镇人也是凶手。

鲁镇人也是凶手。他们对祥林嫂的悲惨遭遇不但没有同情,反而拿她的痛苦开玩笑取乐,甚至挖苦讽刺她。人情冷漠、世态炎凉使祥林嫂遭受了巨大的精神打击。可以说他们也是凶手。

观点二:柳妈是杀害祥林嫂的凶手。

许寿裳说《祝福》的主题是“不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂”。故这个元凶是藏在鲁四老爷、四婶和鲁镇背后的封建礼教,是封建礼教指使这些人杀害了祥林嫂。

观点四:

① 情节安排采用倒叙手法。

本文采用倒叙手法,把祥林嫂悲剧的结局放在前面,巧妙地为读者设置了一个悬念:祥林嫂过去是什么人?为什么会落到这个地步?又为什么会在死前提出那样奇怪的问题呢?这一切都使读者急于追根溯源,增强了小说的吸引力。

运用倒叙手法,一边写鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛,一边写祥林嫂在富人们的一片“祝福”声中寂然死去,造成了浓厚的悲剧气氛。从小说的矛盾关系看,小说开头写祥林嫂在富人们的一片“祝福”中寂然死去,而且引起鲁四老爷的震怒,这就突出了祥林嫂与鲁四老爷的尖锐矛盾,突出了小说反封建的主题。

5.本文可以说是独具匠心的悲剧艺术,试从情节安排、形象塑造和语言三个角度进行分析。

②人物肖像描写洗练传神。

小说三次为祥林嫂“画像”:第一次来鲁镇时“头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心”“脸色青黄,但两颊却还是红的”;第二次来鲁镇时“两颊上已经消失了血色,顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了”;临死前是“脸上瘦削不堪,黄中带黑”“只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物”。这些描写,准确捕捉了人物的精神面貌,形象地展示了其人生轨迹和悲惨命运。

③人物语言具有鲜明的个性特征,贴合人物性格特点。

鲁四老爷“谬种”的詈骂,表现出他对祥林嫂之死的冷酷无情;他的“可恶”“然而”之类的口头语,则表现出一贯的顽固和刻薄。柳妈“祥林嫂,你实在不合算”的一番高论,诡秘无端,煞有介事,表现出她的迷信、冷漠而又自以为是。特别是祥林嫂“我真傻”一段的独白式呓语,在小说中反复重现,表现了祥林嫂受到生活重创后难以自救的精神状态,对人物形象的塑造和小说主题的深化,都起到了重要的作用。

课堂巩固训练

1.下列句子中,画线的成语使用全都不正确的一项是 ( )

① 近些年来,转型时期的中国各种思潮云谲波诡,思潮之下不时有人质疑:“我们今天的精神还会燃烧吗?我们的精神家园还安好吗?”

② 在“飞速发展”的背后,是中国特色社会主义所走过的雄关漫道,是一段波澜壮阔的现代化进程,是整个国家沸反盈天的巨变和进步。

③ 某报报道说,近年来一些地方的无车日活动日渐冷清,不少车主对无车日百无聊赖,缺乏主动参与的意识和行动。

④ 鲁迅笔下的美女蛇会让人产生一种毛骨悚然又神秘吸引的感觉,尤其是在月亮在白云间穿梭、虫鸣不已的秋季。

⑤ 如果人们在交往过程中多些将心比心,常从对方角度想问题,少用颐指气使的语气,多用娓娓道来的吻,人际关系一定会更和谐。

⑥ 商家一旦松懈,不再保证服务质量,最终结果就是失去与消费者的信任纽带,这绝非骇人听闻。

A.①②③ B.④⑤⑥ C.②③⑥ D.①④⑤

答案:C

解析:② 句中用于说明变化大,应用“翻天覆地”。③ 句中是说有些车主对无车日兴致不高,应用“意兴阑珊”。⑥ 句是说明注重服务质量对商家的重要性,“骇人听闻”程度重,应用“危言耸听”。

2. 选择恰当的词语填空。

① 近年来,许多创新创业活动都特别注重从 便利、接地气的切入点起步。(简洁/ 简捷)

② 实际上,早在该单位道歉之前,这事情就已经在网上闹得 ,引来许多人吐槽。(沸沸扬扬/ 沸反盈天/ 人声鼎沸)

③ 料想上元之夜,夜幕降临、华灯初上,一些地方 、人头攒动,而一些地方则灯火阑珊、影影绰绰,庄严肃穆的故宫又将是另外一种风情。(沸沸扬扬/ 沸反盈天/ 人声鼎沸)

④《白毛女》中的地主黄世仁,欺人太甚,把善良忠厚的杨白劳逼得 ,最后只得服毒身亡。(走投无路/ 日暮穷途)

答案:① 简捷 ② 鉴于 ③ 人声鼎沸

④ 走投无路

解析:①是说创新创业活动注重简便快捷,用“简捷”;②句中说“这事情”惹得人们议论纷纷,应用“沸沸扬扬”;③句中用于形容上元佳节人声嘈杂喧闹的场景,应用“人声鼎沸”;④句中用于形容杨白劳被逼得找不到出路,应用“走投无路”。

3.联系课文内容,赏析下面的句子。

(1)一见面是寒暄,寒暄之后说我“胖了”,说我“胖了”之后即大骂其新党。

(2)年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的,——今年自然也如此

答案:

(1)顶针。不但表达紧凑,语言连贯,而且突出了鲁四老爷虚伪和顽固守旧的性格。

(2)反复。描写了辛亥革命后,中国农村风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧,封建迷信思想对农村的统治依旧。(指出修辞手法,然后联系课文语境分析表达效果)

4.某校高二研究性学习小组的同学计划开展中国女性文学人物形象研究,依据一定的标准,已经初定了两组候选人物:

A. 祥林嫂(《祝福》) 鲁侍萍(《雷雨》) 琵琶女(《琵琶行并序》)

B.“氓”的妻子卫女(《氓》) 崔莺莺(《西厢记》) 林黛玉(《红楼梦》)

如果将王昭君也定为候选人物,你将把王昭君归入哪一组?请说明理由。

————————————————————————————————————————————————————

答案:

示例一:A 组,祥林嫂是在新年之际,死于众人的“祝福”声中。鲁侍萍是为资本家周朴园生了两个孩子后被抛弃的女人。琵琶女本是京城女,才华出众,曾经欢乐富足,如今生活却一落千丈,落魄失意。这组人物形象都是命运悲惨的女人。王昭君是被君王冷落的女人,后来被送去和亲,死在他乡,也是命运悲惨的女人,故归为A 组。

示例二:B 组,“氓”的妻子,从一位纯洁多情勇敢的少女,转变为吃苦耐劳忍辱的妻子,虽然成为弃妇,但是自己能反思这段婚姻。崔莺莺,能勇敢追求爱情。林黛玉虽然寄人篱下,但有自尊。这组人物形象都是在命运面前不认输,而努力追求自我价值的女人。王昭君虽被送去匈奴和亲,但她为汉朝与匈奴关系的和缓作出了贡献,体现了自己的价值,故归为B 组。

5.下面是鲁迅小说《祝福》中的一段景物描写,请从表达效果

的角度予以点评。要求:语言表达准确、简明、连贯,不超过

40 字。

天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么

大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

点评:———————————————————————————————————————————————————

答案:

示例:一个“乱”字既衬托了祝福之前鲁镇忙碌的景象,也反映了作

者内心的烦乱和不安,可谓言简意丰

6.电影《祝福》有这样一个情节:祥林嫂捐了门槛,仍然被禁止参与祭祀活动,于是拿起菜刀,跑到土地庙怒砍门槛。你觉得增添这个情节妥当吗?谈谈你的看法。

———————————————————————————————————————————————————

答案:

示例:这样不好。祥林嫂是生活在封建社会的一个被愚弄、被践踏、

被遗弃的劳动妇女。她虽然不屈服于命运,但这种反抗是十分有限

的,终究不能逃脱苦难和厄运。改编者增添“刀砍门槛”的情节,拔

高了人物形象,反而脱离当时的社会现实环境,造成人物形象的不

真实。

7.下面是鲁迅小说《祝福》的插图,

请为这一幅画拟写一则解说词,突

出某一细节,至少运用一种修辞手

法,不超过50 字。

———————————————————————————————————————————————————

答案:

示例:那木刻般凄然的面孔,像是被死神重重地击了一掌。那微微下垂的嘴角,流露出的是无边的苦痛和对生命的无奈。

(选择其他解说,如苍白的头发、空洞的双眼、破烂的衣衫、僵硬的手指、开裂的竹竿等亦可)

8. 《呐喊》中哪一篇作品的结尾令你印象深刻,给你带来启迪?要求:复述大致内容,陈述理由,150 字左右。

答案:

示例:《一件小事》的结尾令我印象深刻。鲁迅说,几年来的文治武力,在他早如幼小时候所读过的“子曰诗云”一般,背不上半句了。独有这一件小事,却总是浮在他眼前,有时反更分明,教他惭愧,催他自新,并且增长他的勇气和希望。这一结尾让我看到了鲁迅先生勇于解剖自己的精神,他从人力车夫身上看到了勇于担责的美好品德,窥见了自己的冷漠和自私,所以他感到惭愧。一个人犯错并不可怕,关键是能否像鲁迅一样自省自新。如果越来越多的人多一些悲悯情怀,少一些冷漠自私,我们的社会将会越来越好,这也是鲁迅先生所说的勇气和希望所在。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

部编版必修下册第六单元

文学阅读与写作

第12课 祝 福

素养目标

祝

福 鲁

迅

祝

福 鲁

迅

1.理清小说的线索,体会社会环境描写对塑造人物形象的作用。

2.注意小说的细节描写,欣赏小说简练的叙述语言和生动的人物对话。

3.思考祥林嫂不幸遭遇的社会根源,深入挖掘小说的思想内涵。

4.探讨本文标题“祝福”的意蕴,进一步理解鲁迅小说的语言特色。

“祝福”是旧社会我国江南一带的习俗,人们在过旧历新年时用酒肉和香火供奉、酬谢祖先,祈求来年的幸福。题目“祝福”,既点明了小说的背景,也是小说的情节线索,同时使得“祝福”的欢乐热闹与祥林嫂之死的悲惨,形成了强烈的对比,有力地突出了主题。“祝福”隐藏了“呐喊”的锋芒,增强了批判的厚重,表现了一个启蒙思想者在徘徊和彷徨中对社会人生的深邃思考。

题目解说

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。“鲁迅”是1918年发表《狂人日记》时的笔名。中国现代著名文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅青年时期曾留学日本,为寻求救国救民的真理而弃医从文。五四运动前后,鲁迅以文学为武器,参加反帝反封建的斗争,被称为文化新军的最伟大和最英勇的旗手。

他的小说集《呐喊》《彷徨》,极注意细节描写的真实,把清醒、冷静的客观描写与烈火般的激情结合起来,塑造了现代文学中第一批典型环境中的典型人物,如阿Q、孔乙己等。

鲁迅一生还写了许多杂文和短评,其中有16 部杂文集,如《而已集》《且介亭杂文》等。特别是后期杂文,犀利、泼辣,像匕首,像投枪,成为对敌斗争的锐利武器。他的作品赢得了世界范围内的大批读者,丰富了世界文学的宝库。

主要作品有小说集《呐喊》《 彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》等。

《祝福》写于1924 年,反映了半殖民地半封建社会农村妇女的悲惨命运。1911 年,辛亥革命推翻了清朝的统治,鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是残酷的现实不久就让他失望了——革命不彻底,反帝反封建的民主革命任务并未全部完成,中国仍处在帝国主义和封建官僚主义的压迫下,几千年的封建思想和封建礼教仍然严重地束缚着广大人民。尤其是妇女,在“政权、族权、神权、夫权”等封建礼教的桎梏中得不到解放。而农村劳动妇女所受的压迫最重,痛苦最大;在宗法观念、封建礼教及迷信思想等精神枷锁的束缚之中,她们不仅没有地位,而且没有人身自由,甚至连劳动和生活的权利也被剥夺了。

妇女是中国封建思想最大的受害者,妇女的思想解放问题也成为鲁迅探索的主要问题。《祝福》就是作者怀着对劳动人民不幸遭遇的深切同情,揭露吃人的社会制度和旧礼教的罪恶,以唤醒人们来“扫荡这些食人者,掀掉这筵席,毁坏这厨房”。 (《鲁迅全集》第一卷《灯下漫笔》)

①贞节

从宋代起,中国封建思想越加保守、僵化。这种趋势的现象之一便是理学的出现,其口号是“存天理,灭人欲”。宋朝理学认为夫权是“天理”,而寡妇再嫁,就是以正常的“人欲”破坏了这个“天理”。它提倡妇女守节,认为“饿死事小,失节事大”,寡妇不可以再嫁。到了清朝,就连未婚夫死了,也要为他守一辈子;如果妇女为死去的丈夫甚至未婚夫自杀殉葬,地方官府还要给予表彰,并为这样的妇女立牌坊。封建思想已经发展到灭绝人性的地步。

封建思想的几个主要组成部分

资料链接

② 秩序。

封建思想的核心是维护封建秩序,讲“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,任何人都不被允许破坏封建社会的尊卑秩序。在鲁四老爷这样的理学拥护者看来,像康有为那样的改良,都是洪水猛兽,更不要说变革了。祥林嫂的再嫁,破坏了封建秩序,鲁四老爷自然是无比仇恨,斥其为“谬种”。

③ 三纲五常、三从四德。

“三纲”指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”;“五常”指“仁、义、礼、智、信”。妇女的三从四德:“三从”指“未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子”,“四德”指“妇德、妇言、妇容、妇功”。封建秩序对妇女的压迫尤为深重,妇女没有人身权利,违背这些秩序的妇女都被视为“罪人”。

易错字音

① 寒暄( ) ② 镯( )子 ③ 陈抟( ) ④ 悚( )然

⑤ 不更( )事 ⑥ 谬( )种 ⑦ 俨( )然 ⑧ 尘芥( )

⑨ 新正( ) ⑩ 捺( )上花冠 荸( )荠( )

草窠( ) 驯( )熟 桌帏( ) 讪( )讪

渣滓( ) 蹙( )缩 炮( )烙( )

窈( )陷 歆( )享 牲醴( ) 诡( )秘

tuán

nà

yǎn

zhuó

sǒng

shàn

gēng

zhēng

xuān

jiè

miù

lǐ

xīn

luò

guǐ

páo

kē

xùn

wéi

yǎo

cù

zǐ

bí

qi

易错字音

( )朱拓 拓片( )落拓不羁

拓

( )咀嚼

( )咬文嚼字

( )倒(dǎo)嚼

嚼

tà

páo

( )拗断

( )拗口

( )执拗

拗

( )炮烙 炮制

( )迫(pǎi)击炮( )炮羊肉

炮

ǎo

jiáo

tuò

ào

niù

bāo

pào

jiáo

jiào

易混字形

(kē)不落( )臼

(jiǎo)( )除

(cháo)鸠占鹊( )

(hái)尸( )

(hài)( )人听闻

(gāi)言简意( )

①

(xuān)寒( )

(xuān)( )赫一时

(xuàn)( )染

②

③

窠

(huáng)惊( )

(huáng)彷( )

(huáng)( )论

④

暄

骸

惶

剿

巢

煊

渲

骇

赅

徨

遑

成语拓展

不落窠臼:

匠心独运:

煊赫一时:

骇人听闻:

颐指气使:

指文章或艺术等有独创风格,不落俗套。

在文学、艺术等方面独创性地运用巧妙的心思。

人听了非常吃惊(多指社会上发生的坏事)。

指在一个时期内名声很大,声势很盛。

不说话而用面部表情或口鼻出气发声来示意,形容有权势的人随意支使人的傲慢神气。

近义词语

1.简捷/ 简洁

相同点:都是形容词,都含有“简便”的意思。

不同点:“简捷”指直截了当,也作“简截”;也指简便快捷。对象多是做事、工作的方法等。“简洁”指(说话、行文等)简明扼要,没有多余的内容。对象多是行文、言语的内容等。

2.沸反盈天/ 沸沸扬扬/ 人声鼎沸

相同点:都有“喧闹”“杂乱”的意思。

不同点:“沸反盈天”形容人声喧嚣杂乱,突出“杂乱、没有秩序”,含厌恶意味。“沸沸扬扬”指像沸腾的水一样喧闹,多形容议论纷纷。“人声鼎沸”指人群发出的声音像水在锅里沸腾一样,形容人声嘈杂喧闹。

3.走投无路/日暮途穷

相同点:都有“处境困难”之意。

不同点:“走投无路”,侧重走到无处投身之地,前无生路。“日暮途穷”,天黑下去了,路走到头了,比喻到了末日,程度更重。

4.鉴于/基于

相同点:都有“根据”之意。

不同点: “鉴于”,表示以某种情况为前提加以考虑,含有觉察到、考虑到的意思,多用于可以引以为鉴或作为经验教训的事。基于”,主要表依据、根据。

1.修辞运用

(1)即使看见人,虽是自己的主人,也总惴惴的,有如在白天出穴游行的小鼠;否则呆坐着,直是一个木偶人。

——比喻。突出祥林嫂在精神上受到毁灭性打击之后,胆小、恐惧、怕见人的心理状态。

(2)只觉得天地圣众歆享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的人们以无限的幸福。

——拟人、反语。和祥林嫂的惨死形成鲜明对照,讽刺了封建迷信思想,揭露了其杀人的本质。

表达运用

她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

分析:① “空的”“下端开了裂”分别是“破碗”“竹竿”的定语,单独提出来放在后边表示强调,突出了祥林嫂忍饥挨饿和沿街乞讨的艰辛。② 句子中冒号表示总结上文,分号表示并列。

2.复杂句子

通读文本,概括情节结构:

第一部分(1 ~ 33),故事的序幕和结局,采用倒叙的手法,以主人公的 死作为开头,造成了强烈的悬念,也突出了整个作品的悲剧气氛。

第二部分(34 ~ 53),故事的开端,写祥林嫂初到鲁镇,表现了祥林嫂的勤快、善良。

第三部分(54 ~ 65),故事的发展,写祥林嫂被“卖”再嫁。

第四部分(66 ~ 111),故事发展的高潮,写祥林嫂再到鲁镇。

第五部分(112),故事的尾声,写祝福的景象和“我”的感受。

①“杀鸡,宰鹅,买猪肉,用心细细的洗”,写“福礼”之隆重及人们对祝福的重视;女人辛苦劳作,但“拜的却只限于男人”,反映出当时妇女地位的低下。

② 交代故事发生的社会环境,为下文写祥林嫂的悲剧命运做铺垫。

1.鲁镇各家准备“祝福”的情景有什么特点?这样写有何作用?

① 鲁四老爷是封建思想的捍卫者,他反对一切变革和破坏他所信奉的统治秩序的行为。女人再嫁,这在封建理学的伦理观念中是女人的最大罪恶,是鲁四老爷所不能容忍的。这样一个“罪恶深重”的女人“不早不迟,偏偏要在这时候”死去,不是更加与这个社会作对吗?所以他要愤愤然地骂祥林嫂是“谬种”。鲁四老爷对死人也毫不宽容,足见其冷酷。

② 与上文半副对联形成鲜明对比,引出下文“我”与短工的对话等内容,推动情节发展。

2.鲁四老爷骂祥林嫂是“谬种”说明了什么?在情节发展上有什么作用?

祥林嫂反抗再嫁,固然表明她不愿被婆家当作牲口卖掉,要维护自己作为“人”的起码尊严,但支配她“出格”反抗的内在原因还是那种“从一而终”的封建观念。祥林嫂对再嫁反抗得越强烈,说明她受的毒害越深。所以说祥林嫂是遵守封建思想道德的,她为了守节不惜以死抗争。

3. 如何理解祥林嫂再嫁时的“反抗”?

⑴ 祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型形象。

她勤劳、善良:初到鲁镇,工钱不多,劳动繁重,食物不论,但她很满足,人也变得白胖了。

她质朴、顽强:在丧夫、出逃、被卖、再丧夫、失子、四叔四婶的歧视、鲁镇众人的嘲笑和冷漠、柳妈带来的恐吓、庙祝的为难、捐门槛仍得不到宽恕等一系列灾难和践踏中一次次挣扎,希望能争得一个做人的起码权利,但最终被封建礼教和封建迷信吞噬。

与广大农村劳动妇女一样,祥林嫂对生活的要求并不高,基本停留在生存的层面上。

4. 作者笔下的祥林嫂是一个怎样的人物形象?请简要分析。

对于封建礼教横加给她的种种迫害与摧残,祥林嫂进行过不间断的挣扎与抗争:在被迫再嫁时,她挣扎、抗争;面对人们的嘲弄、侮辱与伤害,她给以无言的抗议;对魂灵的有无,她表现出怀疑。

这一切都表明,她是一个具有抗争精神、顽强的人。

(2)祥林嫂是一个具有抗争精神的劳动妇女形象。

为了反对再嫁,她进行了“出格”的反抗,这是为了保住自己的“贞节”。

她的出逃、抗婚等抗争行为的背后是“从一而终”的封建伦理思想,是饿死事小,失节事大”的封建道德观念。

她捐门槛,是为在死后不被锯成两半。

祥林嫂的挣扎与抗争,完全是自发的。她始终以封建礼教的是非为是非,在封建礼教和封建迷信的泥沼中进行挣扎、反抗,抗争本身又不自觉地维护了封建礼教。这决定了她逃不出造成她人生悲剧的苦海,最终只能走向死亡的深渊。

(3)祥林嫂是深受封建礼教和封建迷信毒害的劳动妇女形象。

“我”并不是鲁迅,而是鲁迅虚构的小资产阶级知识分子的形象。

“我”具有进步思想,有反封建的思想倾向,对封建守旧派鲁四老爷十分憎恶和反感,与鲁四老爷“谈话是总不投机的”,对鲁镇保守、冷漠的社会气氛感到愤懑。“我”是小说中唯一深刻同情祥林嫂悲剧命运的人。相对于漠然的短工、麻木迷信的柳妈和赏鉴祥林嫂痛苦的民众,“我”忽说有鬼神忽说没有,以及回答时的“踌蹰”“说不清”等,是建立在对祥林嫂是否有害的担心上,不失为一个有正义感、有觉悟的知识分子。

“我”有软弱无能的一面。“我”对祥林嫂虽然深切同情,但在封建思想、封建伦理道德禁锢着整个社会思想的情况下,面对强大的封建势力,又有软弱无能、圆滑逃避的一面,不敢承担责任,无力挽救她,无法改变她的困境。“我”作为少数觉醒的知识分子,对无力拯救祥林嫂“似乎有些负疚”而又怀有无可奈何的复杂感情。

6.小说中的“我”是个怎样的人?

“我”起着线索作用,是祥林嫂悲剧命运的见证人。小说是以“我”的视角展开的,祥林嫂的故事就是通过“我”的观察和叙述才得以展现的。“我”也是祥林嫂故事的唯一的批判者,正是从“我”的视角出发,祥林嫂这样一个普普通通的底层劳动妇女的悲剧命运才得以被关注和审视。

7.“我”在文中起什么作用?

柳妈是当时普通民众的一个代表。她是一个受压迫的劳动妇女。虽然脸上“打皱”,眼睛“干枯”,但在年节时还要给地主去帮工,可见她是一个受压迫的劳动妇女。

她是一个深受封建礼教与迷信思想毒害的人。她相信阴司、魂灵之类迷信思想和“饿死事小,失节事大”的理学信条,是个迷信而愚昧的人。

她是个无聊而冷漠的“看客”。她虽然是一个“善女人”,“吃素,不杀生”,却反对祥林嫂再嫁,主张祥林嫂“索性撞一个死,就好了”;对祥林嫂改嫁时头上留下的伤疤,采取的是奚落的态度;她把她和祥林嫂的谈话传播出去,供大家谈笑,应该算是无聊冷漠的人中的一员。

8.柳妈是一个怎样的人?

她是将祥林嫂“往死里赶”、使祥林嫂精神上更加痛苦的人之一。

她一脸“诡秘”地讲阴司故事给祥林嫂听,也许是出于善意,并告诉她应当去土地庙捐一条门槛,为祥林嫂寻求“赎罪”的办法,结果却适得其反,使祥林嫂遭受更大的打击,思想上更加痛苦,最终把祥林嫂推向深渊。

8.柳妈对祥林嫂的死有什么影响?

内容小结

主题归纳

小说通过对祥林嫂悲惨命运的描写,反映了旧社会农村封建、迷信、落后、冷漠无情的社会现实,揭示了旧社会农村劳动妇女被压迫、被损害、被侮辱的社会根源,揭露了封建礼教和封建迷信吃人的本质。

① 对镇上各家准备“祝福”情景的描写。

这一处环境描写,交代故事发生的社会环境,揭示出祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性。

祝福是“鲁镇年终的大典”,富人们要在这一天“迎接福神,拜求来年一年中的好运气”,而制作“福礼”却要像祥林嫂那样的女人没日没夜地付出自己的艰辛。此处环境描写揭露了人与人之间的矛盾冲突,预示了祥林嫂悲剧的社会性。同时,通过“年年如此,家家如此”“今年自然也如此”的叙述,显示了辛亥革命以后中国农村的状况:阶级关系依旧,风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧——一句话,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧。

1.关于“祝福”的三次典型环境描写有什么作用?

这一处环境描写,推动了情节的发展,同时增加了人物形象的真实性与感染力。

“祝福”本身就是旧社会富有特色的封建迷信活动,所以在“祝福”时封建宗法思想和反动的理学观念也表现得最为强烈。在鲁四老爷不准“败坏风俗”的祥林嫂沾手的告诫下,祥林嫂失去了在“祝福”时工作的权利。她为了求取这点权利,用“历来积存的工钱”捐了一条“赎罪”的门槛,但所得到的仍是“你放着罢,祥林嫂”这样一句喝令,这粉碎了她生前免于被侮辱、死后免于痛苦的愿望,她的一切挣扎的希望都在这一句喝令中破灭了。就这样,鲁四老爷在祝福的时刻凭着封建宗法思想和封建礼教,把祥林嫂一步步逼上死亡的道路。

② 对鲁四老爷家“祝福”的描写。

这一处环境描写,在结构上与开头的景物描写相呼应,并回扣小说标题,使小说结构更加完整。

在内容上,祥林嫂的惨死和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛形成鲜明的对照,反衬出祥林嫂惨死的悲凉,深化了小说揭露旧社会杀人本质这一主旨。

③ 结尾通过“我”的感受对“祝福”景象的描写。

①“祝福”是除“我”之外的另一条线索,串联着祥林嫂一生的遭遇。小说从鲁镇的人们忙于准备“祝福”的背景开始,又以鲁镇上“祝福”的爆竹声惊醒了正在回忆中的“我”结束。故事情节的发展、人物的悲剧命运与“祝福”有着密切的关系。

②“祝福”交代了人物活动、事件发生的社会背景。这“祝福”的风情画里,笼罩着封建礼教的浓重阴影,这也是人物悲剧性生活的社会环境;在旧社会,劳动人民无福可祝,无福可言,而祥林嫂正是因为这“祝福”而被逼入绝境的。

③“祝福”突出了小说的主题。在小说中,“祝福”是封建礼教与迷信思想体现最为集中的场景,而祥林嫂又正是被封建礼教和迷信思想摧残致死的。以“祝福”为题,巧妙地将鲁镇人祈求“无限的幸福”的“祝福”场景与祥林嫂的惨死形成鲜明对比,突出了小说反封建的主题,也包含了作者反讽的深意。而以“祥林嫂”为题,则没有这样的艺术效果?

2.这篇小说叙述的是祥林嫂的悲剧故事,为什么不以“祥林嫂”为题而以“祝福”为题?

《祝福》中相互矛盾的封建礼教是“夫权”与“贞节”观念。夫权,要求祥林嫂在丈夫死后她必须听从婆婆对其命运的安排,否则就被认为违反礼教,而她的婆婆为了小叔子娶媳妇的财礼,却要将祥林嫂嫁(卖)到深山贺家坳去。于是夫权与礼教中的对妇女“贞节”的要求在这个问题上就产生了尖锐的矛盾:依据夫权的要求,祥林嫂必须再嫁,否则就违背纲常伦理;而根据礼教对妇德的要求,祥林嫂又不能再嫁,否则就认为“不守贞节”“不能从一而终”将为人所不齿。封建礼教中的这种荒谬悖论造成祥林嫂一生的悲惨命运:她被迫嫁给了贺老六。于是祥林嫂便成了封建时代、封建礼教统治下的一个不折不扣的“谬种”。不管再嫁与否她都有违封建礼教,这把礼教的枷锁对她越套越紧,她必然被窒息而死。

3.《祝福》中相互矛盾的封建礼教是什么?它们是如何将祥林嫂一步步逼上死路的?

4.祥林嫂到底是怎么死的呢?常见的说法是:死于贫穷、悲伤、恐惧或孤独。也有人认为,祥林嫂是在别无生路可走的情况下,以自杀来结束生命的。那么,到底是谁杀害了这个善良的女人?是鲁四老爷?是柳妈?是那个吃人的封建礼教?还是……

观点一:是鲁四老爷杀害了祥林嫂。

祥林嫂初到鲁镇的时候,他皱了皱眉,讨厌她是一个寡妇;祥林嫂被婆家抢回,他说的“可恶”“然而……”前者是觉得佣人被绑走,有损他的尊严,后者是觉得祥林嫂婆家的做法理所当然。祥林嫂再到鲁镇,他说她“败坏风俗”,祝福时不让她沾手,使她遭受了精神上的打击,最后鲁四老爷将她赶出了家门,祥林嫂沦为乞丐而死去。就是祥林嫂死了,他还骂她是个“谬种”。所以是鲁四老爷在精神上把祥林嫂一步步逼上了死路。

柳妈是杀害祥林嫂的凶手。她向祥林嫂讲鬼神的故事,使祥林嫂对死亡产生了恐惧。祥林嫂才会积存工钱到土地庙捐门槛,以为这样就可以赎罪。然而后来四婶仍不准她参与祭祀,于是她的精神崩溃了。

观点三:鲁镇人也是凶手。

鲁镇人也是凶手。他们对祥林嫂的悲惨遭遇不但没有同情,反而拿她的痛苦开玩笑取乐,甚至挖苦讽刺她。人情冷漠、世态炎凉使祥林嫂遭受了巨大的精神打击。可以说他们也是凶手。

观点二:柳妈是杀害祥林嫂的凶手。

许寿裳说《祝福》的主题是“不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂”。故这个元凶是藏在鲁四老爷、四婶和鲁镇背后的封建礼教,是封建礼教指使这些人杀害了祥林嫂。

观点四:

① 情节安排采用倒叙手法。

本文采用倒叙手法,把祥林嫂悲剧的结局放在前面,巧妙地为读者设置了一个悬念:祥林嫂过去是什么人?为什么会落到这个地步?又为什么会在死前提出那样奇怪的问题呢?这一切都使读者急于追根溯源,增强了小说的吸引力。

运用倒叙手法,一边写鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛,一边写祥林嫂在富人们的一片“祝福”声中寂然死去,造成了浓厚的悲剧气氛。从小说的矛盾关系看,小说开头写祥林嫂在富人们的一片“祝福”中寂然死去,而且引起鲁四老爷的震怒,这就突出了祥林嫂与鲁四老爷的尖锐矛盾,突出了小说反封建的主题。

5.本文可以说是独具匠心的悲剧艺术,试从情节安排、形象塑造和语言三个角度进行分析。

②人物肖像描写洗练传神。

小说三次为祥林嫂“画像”:第一次来鲁镇时“头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心”“脸色青黄,但两颊却还是红的”;第二次来鲁镇时“两颊上已经消失了血色,顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了”;临死前是“脸上瘦削不堪,黄中带黑”“只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物”。这些描写,准确捕捉了人物的精神面貌,形象地展示了其人生轨迹和悲惨命运。

③人物语言具有鲜明的个性特征,贴合人物性格特点。

鲁四老爷“谬种”的詈骂,表现出他对祥林嫂之死的冷酷无情;他的“可恶”“然而”之类的口头语,则表现出一贯的顽固和刻薄。柳妈“祥林嫂,你实在不合算”的一番高论,诡秘无端,煞有介事,表现出她的迷信、冷漠而又自以为是。特别是祥林嫂“我真傻”一段的独白式呓语,在小说中反复重现,表现了祥林嫂受到生活重创后难以自救的精神状态,对人物形象的塑造和小说主题的深化,都起到了重要的作用。

课堂巩固训练

1.下列句子中,画线的成语使用全都不正确的一项是 ( )

① 近些年来,转型时期的中国各种思潮云谲波诡,思潮之下不时有人质疑:“我们今天的精神还会燃烧吗?我们的精神家园还安好吗?”

② 在“飞速发展”的背后,是中国特色社会主义所走过的雄关漫道,是一段波澜壮阔的现代化进程,是整个国家沸反盈天的巨变和进步。

③ 某报报道说,近年来一些地方的无车日活动日渐冷清,不少车主对无车日百无聊赖,缺乏主动参与的意识和行动。

④ 鲁迅笔下的美女蛇会让人产生一种毛骨悚然又神秘吸引的感觉,尤其是在月亮在白云间穿梭、虫鸣不已的秋季。

⑤ 如果人们在交往过程中多些将心比心,常从对方角度想问题,少用颐指气使的语气,多用娓娓道来的吻,人际关系一定会更和谐。

⑥ 商家一旦松懈,不再保证服务质量,最终结果就是失去与消费者的信任纽带,这绝非骇人听闻。

A.①②③ B.④⑤⑥ C.②③⑥ D.①④⑤

答案:C

解析:② 句中用于说明变化大,应用“翻天覆地”。③ 句中是说有些车主对无车日兴致不高,应用“意兴阑珊”。⑥ 句是说明注重服务质量对商家的重要性,“骇人听闻”程度重,应用“危言耸听”。

2. 选择恰当的词语填空。

① 近年来,许多创新创业活动都特别注重从 便利、接地气的切入点起步。(简洁/ 简捷)

② 实际上,早在该单位道歉之前,这事情就已经在网上闹得 ,引来许多人吐槽。(沸沸扬扬/ 沸反盈天/ 人声鼎沸)

③ 料想上元之夜,夜幕降临、华灯初上,一些地方 、人头攒动,而一些地方则灯火阑珊、影影绰绰,庄严肃穆的故宫又将是另外一种风情。(沸沸扬扬/ 沸反盈天/ 人声鼎沸)

④《白毛女》中的地主黄世仁,欺人太甚,把善良忠厚的杨白劳逼得 ,最后只得服毒身亡。(走投无路/ 日暮穷途)

答案:① 简捷 ② 鉴于 ③ 人声鼎沸

④ 走投无路

解析:①是说创新创业活动注重简便快捷,用“简捷”;②句中说“这事情”惹得人们议论纷纷,应用“沸沸扬扬”;③句中用于形容上元佳节人声嘈杂喧闹的场景,应用“人声鼎沸”;④句中用于形容杨白劳被逼得找不到出路,应用“走投无路”。

3.联系课文内容,赏析下面的句子。

(1)一见面是寒暄,寒暄之后说我“胖了”,说我“胖了”之后即大骂其新党。

(2)年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的,——今年自然也如此

答案:

(1)顶针。不但表达紧凑,语言连贯,而且突出了鲁四老爷虚伪和顽固守旧的性格。

(2)反复。描写了辛亥革命后,中国农村风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧,封建迷信思想对农村的统治依旧。(指出修辞手法,然后联系课文语境分析表达效果)

4.某校高二研究性学习小组的同学计划开展中国女性文学人物形象研究,依据一定的标准,已经初定了两组候选人物:

A. 祥林嫂(《祝福》) 鲁侍萍(《雷雨》) 琵琶女(《琵琶行并序》)

B.“氓”的妻子卫女(《氓》) 崔莺莺(《西厢记》) 林黛玉(《红楼梦》)

如果将王昭君也定为候选人物,你将把王昭君归入哪一组?请说明理由。

————————————————————————————————————————————————————

答案:

示例一:A 组,祥林嫂是在新年之际,死于众人的“祝福”声中。鲁侍萍是为资本家周朴园生了两个孩子后被抛弃的女人。琵琶女本是京城女,才华出众,曾经欢乐富足,如今生活却一落千丈,落魄失意。这组人物形象都是命运悲惨的女人。王昭君是被君王冷落的女人,后来被送去和亲,死在他乡,也是命运悲惨的女人,故归为A 组。

示例二:B 组,“氓”的妻子,从一位纯洁多情勇敢的少女,转变为吃苦耐劳忍辱的妻子,虽然成为弃妇,但是自己能反思这段婚姻。崔莺莺,能勇敢追求爱情。林黛玉虽然寄人篱下,但有自尊。这组人物形象都是在命运面前不认输,而努力追求自我价值的女人。王昭君虽被送去匈奴和亲,但她为汉朝与匈奴关系的和缓作出了贡献,体现了自己的价值,故归为B 组。

5.下面是鲁迅小说《祝福》中的一段景物描写,请从表达效果

的角度予以点评。要求:语言表达准确、简明、连贯,不超过

40 字。

天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么

大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

点评:———————————————————————————————————————————————————

答案:

示例:一个“乱”字既衬托了祝福之前鲁镇忙碌的景象,也反映了作

者内心的烦乱和不安,可谓言简意丰

6.电影《祝福》有这样一个情节:祥林嫂捐了门槛,仍然被禁止参与祭祀活动,于是拿起菜刀,跑到土地庙怒砍门槛。你觉得增添这个情节妥当吗?谈谈你的看法。

———————————————————————————————————————————————————

答案:

示例:这样不好。祥林嫂是生活在封建社会的一个被愚弄、被践踏、

被遗弃的劳动妇女。她虽然不屈服于命运,但这种反抗是十分有限

的,终究不能逃脱苦难和厄运。改编者增添“刀砍门槛”的情节,拔

高了人物形象,反而脱离当时的社会现实环境,造成人物形象的不

真实。

7.下面是鲁迅小说《祝福》的插图,

请为这一幅画拟写一则解说词,突

出某一细节,至少运用一种修辞手

法,不超过50 字。

———————————————————————————————————————————————————

答案:

示例:那木刻般凄然的面孔,像是被死神重重地击了一掌。那微微下垂的嘴角,流露出的是无边的苦痛和对生命的无奈。

(选择其他解说,如苍白的头发、空洞的双眼、破烂的衣衫、僵硬的手指、开裂的竹竿等亦可)

8. 《呐喊》中哪一篇作品的结尾令你印象深刻,给你带来启迪?要求:复述大致内容,陈述理由,150 字左右。

答案:

示例:《一件小事》的结尾令我印象深刻。鲁迅说,几年来的文治武力,在他早如幼小时候所读过的“子曰诗云”一般,背不上半句了。独有这一件小事,却总是浮在他眼前,有时反更分明,教他惭愧,催他自新,并且增长他的勇气和希望。这一结尾让我看到了鲁迅先生勇于解剖自己的精神,他从人力车夫身上看到了勇于担责的美好品德,窥见了自己的冷漠和自私,所以他感到惭愧。一个人犯错并不可怕,关键是能否像鲁迅一样自省自新。如果越来越多的人多一些悲悯情怀,少一些冷漠自私,我们的社会将会越来越好,这也是鲁迅先生所说的勇气和希望所在。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])