第8课《土地的誓言》课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课《土地的誓言》课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-27 21:40:25 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

8* 土地的誓言

新课导入

了解作者及本文的写作背景,积累“碾”“污秽”“斑斓”“亘古”等常考字词。

有感情地朗读课文,理清文章的脉络结构。(重点)

感受课文的抒情方式,能说出自己的认识和体会。(重点)

理解作者对故乡挚痛的热爱之情和强烈的爱国情怀。(难点)

学习目标

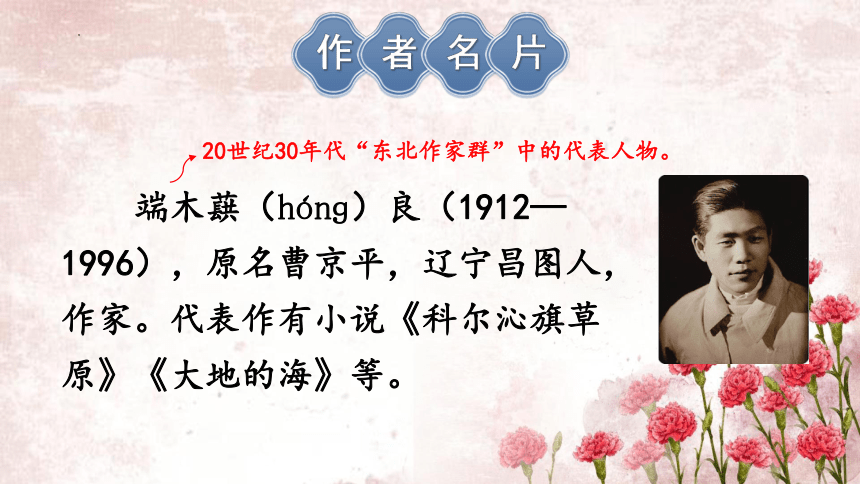

端木蕻(hónɡ)良(1912—1996),原名曹京平,辽宁昌图人,作家。代表作有小说《科尔沁旗草原》《大地的海》等。

20世纪30年代“东北作家群”中的代表人物。

作者名片

出处

本文选自《中国新文学大系1937—1949·散文》卷一(上海文艺出版社1990年版)。有改动。

背景

1941年9月18日,“九一八”事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡到关内的大批东北人依然无家可归。

意图

作为东北人中的一员,作者怀着难以遏制的思乡之情写下了这篇文章。

背景链接

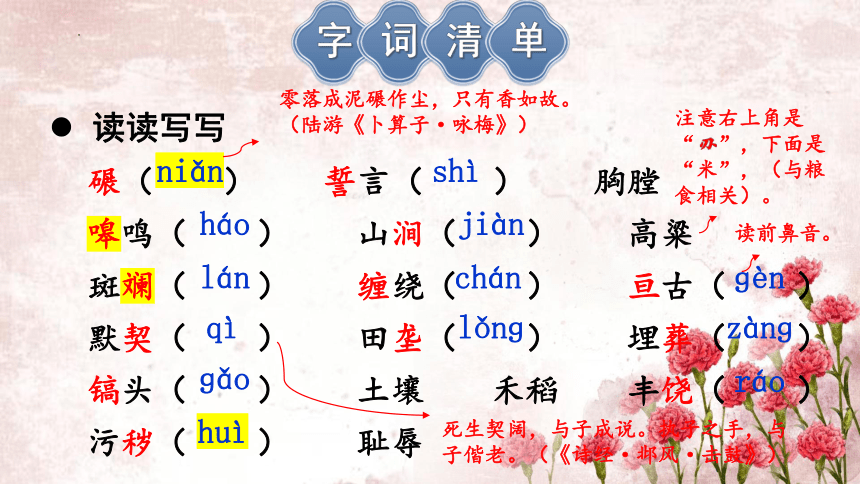

读读写写

碾( ) 誓言( ) 胸膛

嗥鸣( ) 山涧( ) 高粱

斑斓( ) 缠绕( ) 亘古( )

默契( ) 田垄( ) 埋葬( )

镐头( ) 土壤 禾稻 丰饶( )

污秽( ) 耻辱

niǎn

shì

háo

jiàn

lán

chán

ɡèn

qì

lǒnɡ

zànɡ

ɡǎo

ráo

huì

零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》)

注意右上角是“ ”,下面是“米”,(与粮食相关)。

读前鼻音。

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。(《诗经·邶风·击鼓》)

字词清单

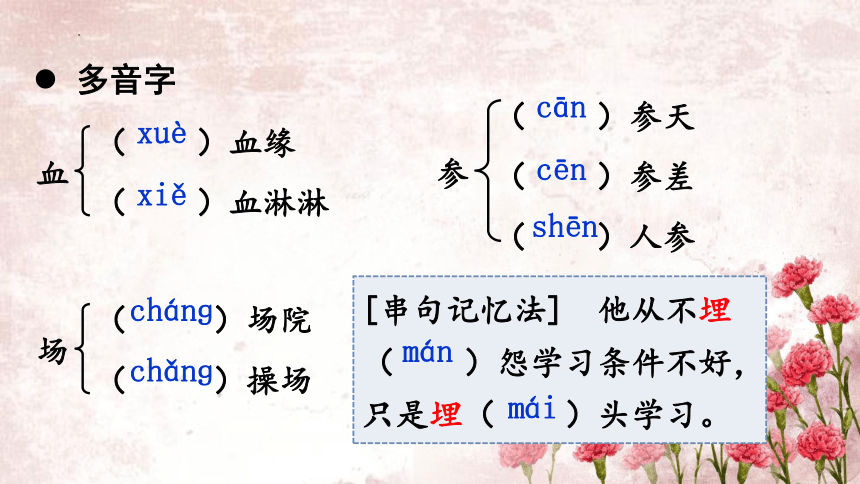

多音字

( )血缘

( )血淋淋

血

xuè

xiě

( )参天

( )参差

( )人参

参

cān

cēn

shēn

( )场院

( )操场

场

chánɡ

chǎnɡ

[串句记忆法] 他从不埋( )怨学习条件不好,只是埋( )头学习。

mán

mái

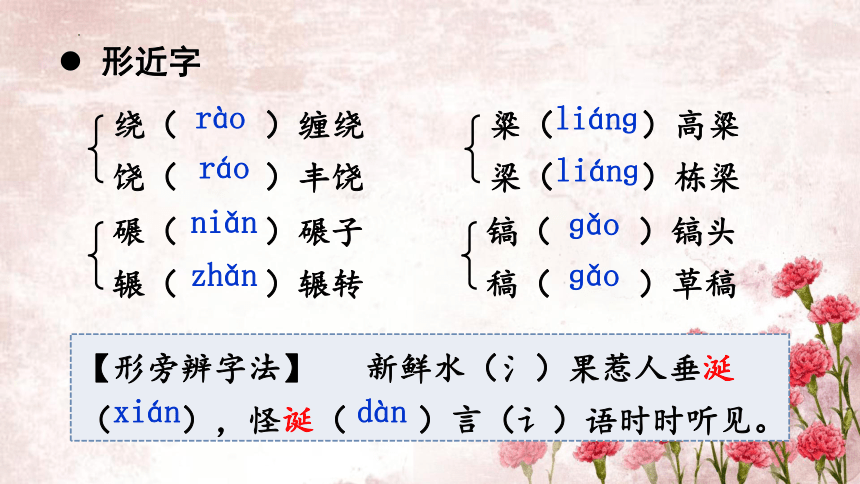

形近字

绕( )缠绕

饶( )丰饶

rào

碾( )碾子

辗( )辗转

ráo

niǎn

zhǎn

粱( )高粱

梁( )栋梁

liánɡ

liánɡ

镐( )镐头

稿( )草稿

ɡǎo

ɡǎo

【形旁辨字法】 新鲜水(氵)果惹人垂涎( ),怪诞( )言(讠)语时时听见。

xián

dàn

自由朗读课文,说说文中的“土地”象征着什么。

作者的故乡。

整体感知

如何理解“泛滥”这个词语的确切含义?

“泛滥”本义是“江河湖泊的水溢出,四处流淌”,引申为“思想、情感到处扩散”。用“泛滥”形容作者正如决堤之水不可遏抑地四下奔流的情感,使作者那激愤狂放的心情更多了几分野性和难以驾驭的力量。

我的心还在喷涌着血液吧,因为我常常感到它在泛滥着一种热情。

课文精讲

第1段铺陈了许多富于东北生活气息的形象,有怎样的效果?

将白桦林、奔马群、蒙古狗、红高粱、黑土地等东北特有的景物密集地铺陈排列在一起。

内容上,引人想象,让人仿佛能身临其境地感受到那片土地的美丽丰饶;

形式上,气势连贯而强烈,极有冲击力;

情感上,表现出作者对故土的深厚感情,同时也为作者表达自己愿为解放故乡而献身的决心做了铺垫。

铺 排

铺排是铺陈、排比的简称,即将一连串内容紧密关联的事物,按照一定的顺序组成一组结构基本相同、语气基本一致的句群。它既可以淋漓尽致地细腻铺写,又可以一气贯注、加强语势,还可以渲染某种环境、气氛和情绪。

“故乡有一种声音在召唤着我。……”分明是作者思念家乡,可作者却说是故乡在召唤自己,这样写有什么好处?

这是移情于物的写法。实际上作者想表达自己思念家乡,故乡令自己魂牵梦绕。这样写,可以使情感显得更加浓烈、深挚。因为只写自己爱恋家乡,表现的是单方面的情感,而写故乡对自己的召唤,就深刻地揭示出故乡和自己的那种“默契”关系。

为何多次写“这种声音”?为什么说“这种声音”来自“亘古的地层”?

(1)“这种声音”是故乡的召唤声。多次写“这种声音”强调了“我”对故乡的眷念之深。

(2)说“这种声音”来自“亘古的地层”,是因为作者由大地深层涌动着沸腾的岩浆联想到自己的内心也正如地下沸腾的岩浆一样在燃烧,在沸腾,在奔突,似乎正要喷涌而出。可见作者对故乡的热爱是何等深沉。

如何理解“在那田垄里埋葬过我的欢笑……”这句话?

“埋葬”只用于已经死去的事物,用在这里表明作者昔日在田垄间留下的欢笑早已不复存在,取而代之的只是凄苦、哀愁和悲愤,表达了作者对日本帝国主义侵略者的愤恨之情。

“我”的“誓言”是什么?大声读一读,或许会有更深的感受。

我必须回去,我从来没想过离开她。

我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放! 你必须站立!

我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

为什么文章开头对关东原野用“她”来称呼,在后文“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”中却改用第二人称“你”?

人称的变化实际上是情感变化的体现。文章开头用第三人称,是因为感情起初比较平稳,但随着情绪逐渐激动,作者不再满足于使用向第三者介绍的人称代词“她”了,于是抛开读者直接与自己所叙述的对象进行对话交流,对土地以“你”相称,采用呼告的修辞手法,情感显得更加直接而迫切,具有强烈的抒情效果。

本文体现了浓郁的抒情风格和独特的抒情方式,以倾诉式的语言表达激情。请从不同角度说说本文独特的抒情方式

和语言表达特点。

直接倾诉对土地的热爱、怀想、眷念,并将土地拟人化,以“她”而不是“它”相称,隐含将土地比作“母亲”的意思。

选择有特色、有意味的景物组成叠印的一个个画面,像电影镜头一样闪现,展现东北大地的丰饶美丽,如白桦林、奔马群、蒙古狗、红高梁、黑土地等。

深入探究

运用排比造成连贯的、逐渐增强的气势。如“在那田垄……在那稻棵……在那沉重……手印”等处。

文中有忧伤、舒缓的回忆,有强烈急切近乎呐喊的誓愿,叙述的方式和内在感情的起伏表里相应,形成文章的波澜与节奏。

眷念深爱

土地的誓言

挚痛的热爱

热情的赞美

深切的怀念

思忆故乡

愤慨坚定

与土地关系密切

回忆成长的足迹

面对土地发誓

发出誓言

眷恋故土

爱国情深

结构梳理

本文作者以倾诉式的语言描绘了昔日故乡的美丽、丰饶及自己在故乡的成长足迹,抒发了对国土沦丧的压抑之感及对故乡的深深眷恋之情,并发出了为解放故乡而战斗甚至不惜牺牲生命的誓言。

主旨归纳

为什么古人用“桑梓”指代故乡

在我国古代,桑树、梓树是与人们的日常生活密切相关的两种树。桑树的叶子可以用来养蚕,果实可以食用和酿酒,树干及枝条可以用来制造器具,叶、果、枝、根、皮皆可入药。而梓树的嫩叶可食,皮可入药,木材轻软耐朽,可制作家具、乐器等。

拓展延伸

此外,梓树是一种速生树种,故常被古人用作薪炭。正是因为桑树和梓树与人们的衣食住用有着如此密切的关系,所以古人常在自己的房前屋后植桑栽梓。

漂泊在外、客居他乡的人们在见到这两种树木时往往会顿生思乡之情,久而久之,桑树和梓树也就成了故乡的代名词。

排 比

本文多处运用排比的修辞手法,既展现了东北大地的丰饶美丽,也使文章形成了连贯的、逐渐增强的语势,间接地抒发了作者对沦陷故乡的眷恋。请你也运用排比的手法,写一段话,抒发某种情感。(120字左右)

一课一得

运用排比的修辞手法抒情,一是要了解排比的特点:

①三个或三个以上的句子或短语;

②内容紧密关联,结构基本相同或相似,语气基本一致;

③语意相近或相关。二是要理解其作用:加大语言的信息量,使语言条理性强,节奏鲜明,富有气势,有利于表达强烈的思想感情。

写作指导

自然界就是一部无字的大书,等待着我们用心灵去阅读。从冰雪的消融中,我们可以读出春天的脚步;从秋叶的飘零中,我们可以读出季节的变换;从归雁的行列中,我们可以读出集体的力量;从穿石的滴水中,我们可以读出坚持的可贵;从蜂蜜的浓香中,我们可以读出勤劳的甜美。

写作示范

五个“从……中,我们可以读出……”构成排比,表现了大自然语言的丰富,蕴含赞美之情。

朗诵诗歌《假如我是一只鸟》,感受诗歌和本文所表达情感的共同之处。

课后作业

8* 土地的誓言

新课导入

了解作者及本文的写作背景,积累“碾”“污秽”“斑斓”“亘古”等常考字词。

有感情地朗读课文,理清文章的脉络结构。(重点)

感受课文的抒情方式,能说出自己的认识和体会。(重点)

理解作者对故乡挚痛的热爱之情和强烈的爱国情怀。(难点)

学习目标

端木蕻(hónɡ)良(1912—1996),原名曹京平,辽宁昌图人,作家。代表作有小说《科尔沁旗草原》《大地的海》等。

20世纪30年代“东北作家群”中的代表人物。

作者名片

出处

本文选自《中国新文学大系1937—1949·散文》卷一(上海文艺出版社1990年版)。有改动。

背景

1941年9月18日,“九一八”事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡到关内的大批东北人依然无家可归。

意图

作为东北人中的一员,作者怀着难以遏制的思乡之情写下了这篇文章。

背景链接

读读写写

碾( ) 誓言( ) 胸膛

嗥鸣( ) 山涧( ) 高粱

斑斓( ) 缠绕( ) 亘古( )

默契( ) 田垄( ) 埋葬( )

镐头( ) 土壤 禾稻 丰饶( )

污秽( ) 耻辱

niǎn

shì

háo

jiàn

lán

chán

ɡèn

qì

lǒnɡ

zànɡ

ɡǎo

ráo

huì

零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》)

注意右上角是“ ”,下面是“米”,(与粮食相关)。

读前鼻音。

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。(《诗经·邶风·击鼓》)

字词清单

多音字

( )血缘

( )血淋淋

血

xuè

xiě

( )参天

( )参差

( )人参

参

cān

cēn

shēn

( )场院

( )操场

场

chánɡ

chǎnɡ

[串句记忆法] 他从不埋( )怨学习条件不好,只是埋( )头学习。

mán

mái

形近字

绕( )缠绕

饶( )丰饶

rào

碾( )碾子

辗( )辗转

ráo

niǎn

zhǎn

粱( )高粱

梁( )栋梁

liánɡ

liánɡ

镐( )镐头

稿( )草稿

ɡǎo

ɡǎo

【形旁辨字法】 新鲜水(氵)果惹人垂涎( ),怪诞( )言(讠)语时时听见。

xián

dàn

自由朗读课文,说说文中的“土地”象征着什么。

作者的故乡。

整体感知

如何理解“泛滥”这个词语的确切含义?

“泛滥”本义是“江河湖泊的水溢出,四处流淌”,引申为“思想、情感到处扩散”。用“泛滥”形容作者正如决堤之水不可遏抑地四下奔流的情感,使作者那激愤狂放的心情更多了几分野性和难以驾驭的力量。

我的心还在喷涌着血液吧,因为我常常感到它在泛滥着一种热情。

课文精讲

第1段铺陈了许多富于东北生活气息的形象,有怎样的效果?

将白桦林、奔马群、蒙古狗、红高粱、黑土地等东北特有的景物密集地铺陈排列在一起。

内容上,引人想象,让人仿佛能身临其境地感受到那片土地的美丽丰饶;

形式上,气势连贯而强烈,极有冲击力;

情感上,表现出作者对故土的深厚感情,同时也为作者表达自己愿为解放故乡而献身的决心做了铺垫。

铺 排

铺排是铺陈、排比的简称,即将一连串内容紧密关联的事物,按照一定的顺序组成一组结构基本相同、语气基本一致的句群。它既可以淋漓尽致地细腻铺写,又可以一气贯注、加强语势,还可以渲染某种环境、气氛和情绪。

“故乡有一种声音在召唤着我。……”分明是作者思念家乡,可作者却说是故乡在召唤自己,这样写有什么好处?

这是移情于物的写法。实际上作者想表达自己思念家乡,故乡令自己魂牵梦绕。这样写,可以使情感显得更加浓烈、深挚。因为只写自己爱恋家乡,表现的是单方面的情感,而写故乡对自己的召唤,就深刻地揭示出故乡和自己的那种“默契”关系。

为何多次写“这种声音”?为什么说“这种声音”来自“亘古的地层”?

(1)“这种声音”是故乡的召唤声。多次写“这种声音”强调了“我”对故乡的眷念之深。

(2)说“这种声音”来自“亘古的地层”,是因为作者由大地深层涌动着沸腾的岩浆联想到自己的内心也正如地下沸腾的岩浆一样在燃烧,在沸腾,在奔突,似乎正要喷涌而出。可见作者对故乡的热爱是何等深沉。

如何理解“在那田垄里埋葬过我的欢笑……”这句话?

“埋葬”只用于已经死去的事物,用在这里表明作者昔日在田垄间留下的欢笑早已不复存在,取而代之的只是凄苦、哀愁和悲愤,表达了作者对日本帝国主义侵略者的愤恨之情。

“我”的“誓言”是什么?大声读一读,或许会有更深的感受。

我必须回去,我从来没想过离开她。

我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放! 你必须站立!

我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

为什么文章开头对关东原野用“她”来称呼,在后文“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”中却改用第二人称“你”?

人称的变化实际上是情感变化的体现。文章开头用第三人称,是因为感情起初比较平稳,但随着情绪逐渐激动,作者不再满足于使用向第三者介绍的人称代词“她”了,于是抛开读者直接与自己所叙述的对象进行对话交流,对土地以“你”相称,采用呼告的修辞手法,情感显得更加直接而迫切,具有强烈的抒情效果。

本文体现了浓郁的抒情风格和独特的抒情方式,以倾诉式的语言表达激情。请从不同角度说说本文独特的抒情方式

和语言表达特点。

直接倾诉对土地的热爱、怀想、眷念,并将土地拟人化,以“她”而不是“它”相称,隐含将土地比作“母亲”的意思。

选择有特色、有意味的景物组成叠印的一个个画面,像电影镜头一样闪现,展现东北大地的丰饶美丽,如白桦林、奔马群、蒙古狗、红高梁、黑土地等。

深入探究

运用排比造成连贯的、逐渐增强的气势。如“在那田垄……在那稻棵……在那沉重……手印”等处。

文中有忧伤、舒缓的回忆,有强烈急切近乎呐喊的誓愿,叙述的方式和内在感情的起伏表里相应,形成文章的波澜与节奏。

眷念深爱

土地的誓言

挚痛的热爱

热情的赞美

深切的怀念

思忆故乡

愤慨坚定

与土地关系密切

回忆成长的足迹

面对土地发誓

发出誓言

眷恋故土

爱国情深

结构梳理

本文作者以倾诉式的语言描绘了昔日故乡的美丽、丰饶及自己在故乡的成长足迹,抒发了对国土沦丧的压抑之感及对故乡的深深眷恋之情,并发出了为解放故乡而战斗甚至不惜牺牲生命的誓言。

主旨归纳

为什么古人用“桑梓”指代故乡

在我国古代,桑树、梓树是与人们的日常生活密切相关的两种树。桑树的叶子可以用来养蚕,果实可以食用和酿酒,树干及枝条可以用来制造器具,叶、果、枝、根、皮皆可入药。而梓树的嫩叶可食,皮可入药,木材轻软耐朽,可制作家具、乐器等。

拓展延伸

此外,梓树是一种速生树种,故常被古人用作薪炭。正是因为桑树和梓树与人们的衣食住用有着如此密切的关系,所以古人常在自己的房前屋后植桑栽梓。

漂泊在外、客居他乡的人们在见到这两种树木时往往会顿生思乡之情,久而久之,桑树和梓树也就成了故乡的代名词。

排 比

本文多处运用排比的修辞手法,既展现了东北大地的丰饶美丽,也使文章形成了连贯的、逐渐增强的语势,间接地抒发了作者对沦陷故乡的眷恋。请你也运用排比的手法,写一段话,抒发某种情感。(120字左右)

一课一得

运用排比的修辞手法抒情,一是要了解排比的特点:

①三个或三个以上的句子或短语;

②内容紧密关联,结构基本相同或相似,语气基本一致;

③语意相近或相关。二是要理解其作用:加大语言的信息量,使语言条理性强,节奏鲜明,富有气势,有利于表达强烈的思想感情。

写作指导

自然界就是一部无字的大书,等待着我们用心灵去阅读。从冰雪的消融中,我们可以读出春天的脚步;从秋叶的飘零中,我们可以读出季节的变换;从归雁的行列中,我们可以读出集体的力量;从穿石的滴水中,我们可以读出坚持的可贵;从蜂蜜的浓香中,我们可以读出勤劳的甜美。

写作示范

五个“从……中,我们可以读出……”构成排比,表现了大自然语言的丰富,蕴含赞美之情。

朗诵诗歌《假如我是一只鸟》,感受诗歌和本文所表达情感的共同之处。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读