第6课 北宋的政治 参考教案

图片预览

文档简介

北宋的政治

教材分析:

本单元上承“繁荣与开放的隋唐时期”,下启“统一多民族国家的巩固与发展的明清时期”。从公元960年北宋的建立到1368年元朝的灭亡,这一时期是中国国古代历史上民族关系进一步发展和社会急剧变化的时期。这一时期的特点是从分裂割据、若干民族政权并立到逐步走向统一,民族融合进一步加强,经济重心南移,封建生产方式逐步向边疆地区扩展,封建经济继续发展;中外交通发达,海外贸易超过前代;科技有了更大发展,并对世界文明进程产生了深远影响。可见,本单元在中国古代历史中的地位极为重要。

本课是古代专制主义中央集权的重要组成部分,在两大矛盾,即君权与相权、中央与地方的矛盾发展中,北宋中央集权的加强,最终基本上解决了中央与地方的矛盾。

教学目标:

1.知道北宋的建立,列举北宋加强中央集权的措施。

2.了解宋朝重文轻武的特点,分析政治上的重文轻武给北宋带来的影响。

3.通过讲述陈桥兵变、杯酒释兵权等历史故事再现历史,多渠道感悟历史。

4.通过阅读课本及有关史料,列举北宋加强中央集权的措施,认识北宋重文轻武特点的形成及其影响。

5.通过分析加强中央集权的措施所带来的利与弊,客观认识历史问题,反思历史问题,汲取历史经验教训。

教学重难点:

【教学重点】

北宋为加强中央集权采取的措施。

【教学难点】

中央集权的措施对于北宋社会所造成的影响。

教学过程

导入新课:

宋朝是“文人的天堂”,是中国古代“最美好的时代”。教师可使用“《清明上河图》”画轴导入,通过展示张择端的《清明上河图》画卷,让学生重温北宋社会风貌;同时,教师在引用英国历史学家汤因比的话语“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”为什么汤因比会有如此说法?宋朝又是怎么建立的?为什么说它是文人的天堂,带着这些问题,我们来一起开启今天的北宋学习之旅。

讲授新课:

一、北宋的建立

1. 建立背景

通过北宋建立思维导图展示,回顾从唐朝安史之乱到北宋建立历史,给学生建立藩镇割据、军阀混战概念,更好引出北宋加强中央集权必要性的概念。

教师总结:

(经历长期战乱痛苦的人民厌恶战争,渴望统一与和平,接下来我们看北宋是如何建立和完成统一的。)

2. 陈桥兵变

出示材料:陈桥兵变资料卡片,介绍赵匡胤陈桥兵变全过程。

3.宋朝建立

时间:960年

人物:赵匡胤(宋太祖)

都城:开封

事件:陈桥兵变(黄袍加身)

教师总结:

(通过陈桥兵变,赵匡胤建立了北宋。那他又是如何完成统一的呢?)

4.北宋统一战争

出示资料:“【历史地图】动画类:北宋统一战争”,介绍北宋统一战争过程;

师生总结:人物:宋太祖和他的后继者们。统一方针:先南后北。结果:消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

出示任务:请同学们观察29页《北宋形势图》,北宋的统一有何特点

北宋的统一只是消除了五代十国分裂割据的状态不是实现了全国的统一,北宋的统治区域,只是原来五代十国的范围,在北宋的北方有辽、西北有西夏、西南有吐蕃和大理等,这时的中国处于多个民族政权并立的状态。

过渡:北宋建立后又是怎样进行治理的呢?接下来,我们便带着问题,一起探讨宋太祖强化中央集权和重文轻武的政策两部分内容。

二、宋太祖强化中央集权

教师可播放视频:“【知识解析】赵匡胤加强中央集权的措施”,然后带学生一起总结归纳学习;也可讲述以下“君臣围炉夜话,治安天下”故事,带学生一起归纳学习。

出示“君臣围炉夜话,治安天下”故事:

宋太祖问:“天下自唐季以来,兵戈不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道如何?”普曰:“国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣,今所治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

【情景模拟·“我”为太祖开药方】

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么

据此,赵普建议怎么做?

师生思考总结:

地方权力大,中央势弱。

设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其权、制钱谷、收精兵。

【按方抓药·强化中央集权 】

1. 军事上

①解除禁军将领的兵权。

出示材料:

宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。这就是“杯酒释兵权”故事。

②控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

出示材料:

“祖宗制兵之法,天下之兵本于枢密,有发兵之权而无握病之重;京师之兵总于三帅,有握兵之重而无发兵之权。上下相维,不得专制。此所以百三十余年无兵变也。”

——范祖禹《范太史集》

③经常调换军队将领,定期换防,使兵不识将,将不专兵。

出示材料:

京城驻军要轮流到外地或边境戍守,有的则要到产粮的地方就粮,这种轮流驻防的办法称为“更戍法”。这种方法名义上是锻炼士兵吃苦耐劳,实际上是借着士兵的经常换防,造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师。将官再也不能同士兵结合,在士兵中建立自己的声望,也就再也不能率兵同朝廷皇帝对抗了。

过渡:军事上的问题由于上面政策得到了解决。那么,又有哪些“强臣”会威胁的中央集权? 对,是地方手握精兵壮勇,兼管地方州县的行政权和财政权的节度使,还有手握中央行政权的宰相。那么宋太祖赵匡胤又是如何处理的呢?

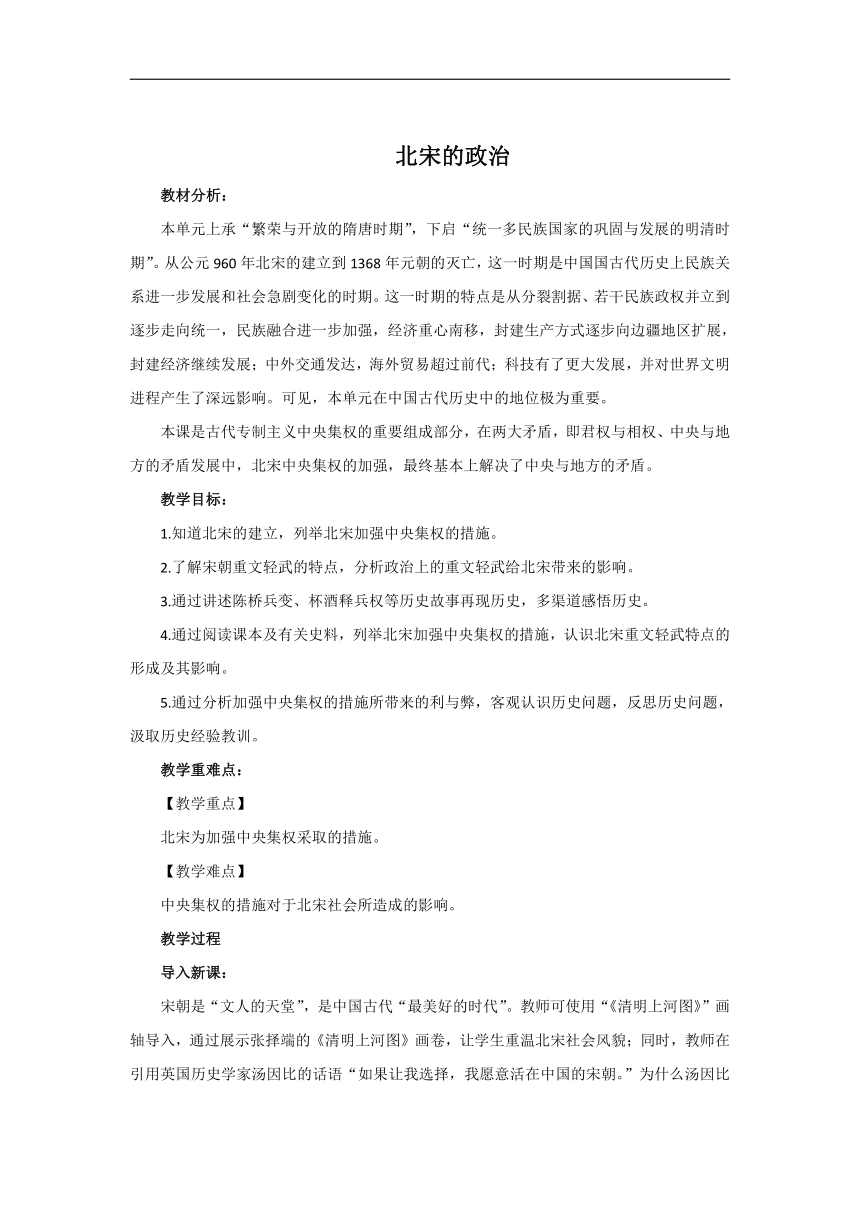

2.政治上(行政权方面)

(1)在中央:分化事权,削弱相权(设副宰相,多重机构)

出示材料:

设立参知政事、枢密使、三司使,削弱和分割宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立。

(2)在地方:①派文臣担任各地州县的长官

②实施三年一换的制度,频繁调动州县长官

③在各州府设置通判以分知州权力

出示材料:

“朕今选儒臣干事者百余,分治大藩(节度使辖区),纵皆贪浊,亦不及武臣一人也。”

——宋太祖

宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋 役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣( 指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

—— 《宋史·职官志》

2.政治上:(财政权方面)

①取消节度使收税权力,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。

出示漫画材料:

②陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

出示材料:

宋太宗时于各路设转运使,其官衙称转运使司,俗称漕司。转运使除掌握一路或数路财赋外,还兼领考察地方官吏、维持治安、清点刑狱、举贤荐能等职责。

作用:使地方丧失割据的经济条件。

【治病观疗效·强化中央集权的影响 】

总结1:

总结2:

3.影响

宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强了。

教师可根据时间需要,组织完成《比较汉高祖和宋太祖不同之处》的活动。

过渡:学完了宋太祖加强中央集权的措施,接下来我们来看本课另一个重点内容,重文轻武的政策。

三、重文轻武的政策

教师可使用唐朝武将和宋代文臣漫画对比导入;也可播放视频:“【知识解析】宋太祖的 ‘重文轻武’”,然后带学生一起总结归纳学习。

1、原因

材料:宋太祖曾说:“五代时期藩镇强横残暴,百姓受苦。我现在选派100多名干练的儒臣分别取治理各个藩镇,即使他们全部贪污舞弊,也比不上一个武臣的危害大。”

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

2、表现

①重文臣,轻武将 ②重文教,改革发展科举制

材料:宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

问:武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

分析:北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权,抑制武将地位的措施,武将们不仅平日不受重视,而且带兵打仗都处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,因此发出这样的感慨。社会上,人们看到武将不仅地位降低,而且打仗败多胜少,因此不再以从军为荣。

文臣掌握军政大权,文臣统兵

材料: 欧阳修,北宋政治家、文学家,在政治上负有盛名。天圣八年进士。以翰林学士修《新唐书》。

宋英宗时,官至枢密副使、参知政事。

宋代科举考试非常发达,教育在民间较大发展,为多姿多彩的文人世界的形成提供了根本条件。相关图片展示。

材料:宋太宗在位22年,举行8次科举考试,共取中6000余人。任用的宰相9人,科举出身的占6人。两宋300年间,共取士达11万,是历史上科举取士最多的朝代。

材料:天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,唯有读书高。

——《神童诗》宋 汪洙

问:如何看待“万般皆下品,唯有读书高”的观点?

分析概括:客观上推动了文化教育的发展,但从历史影响看,它强化了“为当官而读书”的观念 。

3、影响

积极方面:

①扭转了五代十国的尚武轻文的风气。杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

②在全国营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝的科技发达、文化昌盛、人才辈出的局面。

③有利于统治者政权的巩固,社会的安定。

消极影响:

①文臣掌兵,不熟悉军务;

②将不专兵,兵无 常帅,导致军队战斗力减弱;

③政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多办事效率下降,增加了朝廷的财政支出。

拓展延伸:宋朝政治的特点

(1)重文轻武,文人治国。这是宋朝政治制度最明显的特点。

(2)分化事权,内外相制。“分权”是宋太祖制定政策的基本原则之一,不仅分武将的权,也分文官的权,避免任何一个官职、官员权力过重。

(3)强干弱枝,守内虚外。有利于镇压地方和农民反抗,但造成边防空虚,成为宋朝在对辽、西夏等战争中屡败的原因之一。

评价:

贤相辈出,却无力改变官场的腐败昏庸;

名将咸聚,却无法抵挡小国的进攻;

才子云集,却热衷无休无止的内耗;

经济富裕,却用于购买和平;

文化昌盛,却不能扭转颓败的国运。

(这是最美好的时代,也是最糟糕的时代。)

四、王安石变法

1.背景

背景:北宋出现“冗官”“冗兵”“冗费”,财政入不敷出,形成积贫积弱的局面。

基本原则:加强管理和控制,实现富国强兵。

时 间:1069年

2.主要内容

3.结果

王安石变法达到了富国目的,增加了大笔收入,但强兵的效果并不明显,北

宋与西夏开战,又以失败告终。一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈

争议。统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

教师图示说明王安石变法失败过程:

4.评价

(1)进步性

①增加了政府的财政收入,增强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋

积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③针对北宋统治错综复杂的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗

争的精神,值得肯定。

(2)局限性

①是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,不可能从根本上摆脱

封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依

然沉重。

【想一想】王安石变法缘何失败?给我们带来了哪些启示?

(1)失败原因:

①触犯了官僚地主的利益,遭到了他们的阻挠和破坏。

②宋神宗在变法后期立场动摇,其死后,司马光任宰相,废除了新法。且变

法过程中用人不当,危害百姓利益。

③变法本身没有触及社会的根本问题,没有真正给农民以最大利益,因而不

可能获得农民的支持,更不能很好的解决社会的根本矛盾。

(2)启示:

①改革是历史发展的必然要求,是革除社会弊端,促进社会发展和国家兴盛

的重要手段。

②改革必然会遭到守旧势力的阻挠,要充分认识改革的复杂性与艰巨性,要

体现百姓利益,改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力,要注意用人。

本课小结:

宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了五代十国武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。但也使得政府机构重叠,官员冗杂,财政开支庞大,军队作战指挥不灵,战斗力下降,地方财政困难的局面,积贫积弱局面形成。最终使得两宋政权在对北方游牧民族的作战中总处于下风,以致造成“靖康耻”和“崖山恨”,带来的是岳飞“白了少年头,空悲切”的哀叹,是辛弃疾“却将万字平戎策,换得东家种树书”的无奈,是陆游“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”的绝望,或许,崖山海面那漂起的十万浮尸,是对赵宋王朝的最后安慰。

教材分析:

本单元上承“繁荣与开放的隋唐时期”,下启“统一多民族国家的巩固与发展的明清时期”。从公元960年北宋的建立到1368年元朝的灭亡,这一时期是中国国古代历史上民族关系进一步发展和社会急剧变化的时期。这一时期的特点是从分裂割据、若干民族政权并立到逐步走向统一,民族融合进一步加强,经济重心南移,封建生产方式逐步向边疆地区扩展,封建经济继续发展;中外交通发达,海外贸易超过前代;科技有了更大发展,并对世界文明进程产生了深远影响。可见,本单元在中国古代历史中的地位极为重要。

本课是古代专制主义中央集权的重要组成部分,在两大矛盾,即君权与相权、中央与地方的矛盾发展中,北宋中央集权的加强,最终基本上解决了中央与地方的矛盾。

教学目标:

1.知道北宋的建立,列举北宋加强中央集权的措施。

2.了解宋朝重文轻武的特点,分析政治上的重文轻武给北宋带来的影响。

3.通过讲述陈桥兵变、杯酒释兵权等历史故事再现历史,多渠道感悟历史。

4.通过阅读课本及有关史料,列举北宋加强中央集权的措施,认识北宋重文轻武特点的形成及其影响。

5.通过分析加强中央集权的措施所带来的利与弊,客观认识历史问题,反思历史问题,汲取历史经验教训。

教学重难点:

【教学重点】

北宋为加强中央集权采取的措施。

【教学难点】

中央集权的措施对于北宋社会所造成的影响。

教学过程

导入新课:

宋朝是“文人的天堂”,是中国古代“最美好的时代”。教师可使用“《清明上河图》”画轴导入,通过展示张择端的《清明上河图》画卷,让学生重温北宋社会风貌;同时,教师在引用英国历史学家汤因比的话语“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”为什么汤因比会有如此说法?宋朝又是怎么建立的?为什么说它是文人的天堂,带着这些问题,我们来一起开启今天的北宋学习之旅。

讲授新课:

一、北宋的建立

1. 建立背景

通过北宋建立思维导图展示,回顾从唐朝安史之乱到北宋建立历史,给学生建立藩镇割据、军阀混战概念,更好引出北宋加强中央集权必要性的概念。

教师总结:

(经历长期战乱痛苦的人民厌恶战争,渴望统一与和平,接下来我们看北宋是如何建立和完成统一的。)

2. 陈桥兵变

出示材料:陈桥兵变资料卡片,介绍赵匡胤陈桥兵变全过程。

3.宋朝建立

时间:960年

人物:赵匡胤(宋太祖)

都城:开封

事件:陈桥兵变(黄袍加身)

教师总结:

(通过陈桥兵变,赵匡胤建立了北宋。那他又是如何完成统一的呢?)

4.北宋统一战争

出示资料:“【历史地图】动画类:北宋统一战争”,介绍北宋统一战争过程;

师生总结:人物:宋太祖和他的后继者们。统一方针:先南后北。结果:消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

出示任务:请同学们观察29页《北宋形势图》,北宋的统一有何特点

北宋的统一只是消除了五代十国分裂割据的状态不是实现了全国的统一,北宋的统治区域,只是原来五代十国的范围,在北宋的北方有辽、西北有西夏、西南有吐蕃和大理等,这时的中国处于多个民族政权并立的状态。

过渡:北宋建立后又是怎样进行治理的呢?接下来,我们便带着问题,一起探讨宋太祖强化中央集权和重文轻武的政策两部分内容。

二、宋太祖强化中央集权

教师可播放视频:“【知识解析】赵匡胤加强中央集权的措施”,然后带学生一起总结归纳学习;也可讲述以下“君臣围炉夜话,治安天下”故事,带学生一起归纳学习。

出示“君臣围炉夜话,治安天下”故事:

宋太祖问:“天下自唐季以来,兵戈不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道如何?”普曰:“国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣,今所治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

【情景模拟·“我”为太祖开药方】

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么

据此,赵普建议怎么做?

师生思考总结:

地方权力大,中央势弱。

设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其权、制钱谷、收精兵。

【按方抓药·强化中央集权 】

1. 军事上

①解除禁军将领的兵权。

出示材料:

宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。这就是“杯酒释兵权”故事。

②控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

出示材料:

“祖宗制兵之法,天下之兵本于枢密,有发兵之权而无握病之重;京师之兵总于三帅,有握兵之重而无发兵之权。上下相维,不得专制。此所以百三十余年无兵变也。”

——范祖禹《范太史集》

③经常调换军队将领,定期换防,使兵不识将,将不专兵。

出示材料:

京城驻军要轮流到外地或边境戍守,有的则要到产粮的地方就粮,这种轮流驻防的办法称为“更戍法”。这种方法名义上是锻炼士兵吃苦耐劳,实际上是借着士兵的经常换防,造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师。将官再也不能同士兵结合,在士兵中建立自己的声望,也就再也不能率兵同朝廷皇帝对抗了。

过渡:军事上的问题由于上面政策得到了解决。那么,又有哪些“强臣”会威胁的中央集权? 对,是地方手握精兵壮勇,兼管地方州县的行政权和财政权的节度使,还有手握中央行政权的宰相。那么宋太祖赵匡胤又是如何处理的呢?

2.政治上(行政权方面)

(1)在中央:分化事权,削弱相权(设副宰相,多重机构)

出示材料:

设立参知政事、枢密使、三司使,削弱和分割宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立。

(2)在地方:①派文臣担任各地州县的长官

②实施三年一换的制度,频繁调动州县长官

③在各州府设置通判以分知州权力

出示材料:

“朕今选儒臣干事者百余,分治大藩(节度使辖区),纵皆贪浊,亦不及武臣一人也。”

——宋太祖

宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋 役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣( 指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

—— 《宋史·职官志》

2.政治上:(财政权方面)

①取消节度使收税权力,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。

出示漫画材料:

②陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

出示材料:

宋太宗时于各路设转运使,其官衙称转运使司,俗称漕司。转运使除掌握一路或数路财赋外,还兼领考察地方官吏、维持治安、清点刑狱、举贤荐能等职责。

作用:使地方丧失割据的经济条件。

【治病观疗效·强化中央集权的影响 】

总结1:

总结2:

3.影响

宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强了。

教师可根据时间需要,组织完成《比较汉高祖和宋太祖不同之处》的活动。

过渡:学完了宋太祖加强中央集权的措施,接下来我们来看本课另一个重点内容,重文轻武的政策。

三、重文轻武的政策

教师可使用唐朝武将和宋代文臣漫画对比导入;也可播放视频:“【知识解析】宋太祖的 ‘重文轻武’”,然后带学生一起总结归纳学习。

1、原因

材料:宋太祖曾说:“五代时期藩镇强横残暴,百姓受苦。我现在选派100多名干练的儒臣分别取治理各个藩镇,即使他们全部贪污舞弊,也比不上一个武臣的危害大。”

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

2、表现

①重文臣,轻武将 ②重文教,改革发展科举制

材料:宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

问:武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

分析:北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权,抑制武将地位的措施,武将们不仅平日不受重视,而且带兵打仗都处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,因此发出这样的感慨。社会上,人们看到武将不仅地位降低,而且打仗败多胜少,因此不再以从军为荣。

文臣掌握军政大权,文臣统兵

材料: 欧阳修,北宋政治家、文学家,在政治上负有盛名。天圣八年进士。以翰林学士修《新唐书》。

宋英宗时,官至枢密副使、参知政事。

宋代科举考试非常发达,教育在民间较大发展,为多姿多彩的文人世界的形成提供了根本条件。相关图片展示。

材料:宋太宗在位22年,举行8次科举考试,共取中6000余人。任用的宰相9人,科举出身的占6人。两宋300年间,共取士达11万,是历史上科举取士最多的朝代。

材料:天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,唯有读书高。

——《神童诗》宋 汪洙

问:如何看待“万般皆下品,唯有读书高”的观点?

分析概括:客观上推动了文化教育的发展,但从历史影响看,它强化了“为当官而读书”的观念 。

3、影响

积极方面:

①扭转了五代十国的尚武轻文的风气。杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

②在全国营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝的科技发达、文化昌盛、人才辈出的局面。

③有利于统治者政权的巩固,社会的安定。

消极影响:

①文臣掌兵,不熟悉军务;

②将不专兵,兵无 常帅,导致军队战斗力减弱;

③政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多办事效率下降,增加了朝廷的财政支出。

拓展延伸:宋朝政治的特点

(1)重文轻武,文人治国。这是宋朝政治制度最明显的特点。

(2)分化事权,内外相制。“分权”是宋太祖制定政策的基本原则之一,不仅分武将的权,也分文官的权,避免任何一个官职、官员权力过重。

(3)强干弱枝,守内虚外。有利于镇压地方和农民反抗,但造成边防空虚,成为宋朝在对辽、西夏等战争中屡败的原因之一。

评价:

贤相辈出,却无力改变官场的腐败昏庸;

名将咸聚,却无法抵挡小国的进攻;

才子云集,却热衷无休无止的内耗;

经济富裕,却用于购买和平;

文化昌盛,却不能扭转颓败的国运。

(这是最美好的时代,也是最糟糕的时代。)

四、王安石变法

1.背景

背景:北宋出现“冗官”“冗兵”“冗费”,财政入不敷出,形成积贫积弱的局面。

基本原则:加强管理和控制,实现富国强兵。

时 间:1069年

2.主要内容

3.结果

王安石变法达到了富国目的,增加了大笔收入,但强兵的效果并不明显,北

宋与西夏开战,又以失败告终。一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈

争议。统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

教师图示说明王安石变法失败过程:

4.评价

(1)进步性

①增加了政府的财政收入,增强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋

积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③针对北宋统治错综复杂的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗

争的精神,值得肯定。

(2)局限性

①是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,不可能从根本上摆脱

封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依

然沉重。

【想一想】王安石变法缘何失败?给我们带来了哪些启示?

(1)失败原因:

①触犯了官僚地主的利益,遭到了他们的阻挠和破坏。

②宋神宗在变法后期立场动摇,其死后,司马光任宰相,废除了新法。且变

法过程中用人不当,危害百姓利益。

③变法本身没有触及社会的根本问题,没有真正给农民以最大利益,因而不

可能获得农民的支持,更不能很好的解决社会的根本矛盾。

(2)启示:

①改革是历史发展的必然要求,是革除社会弊端,促进社会发展和国家兴盛

的重要手段。

②改革必然会遭到守旧势力的阻挠,要充分认识改革的复杂性与艰巨性,要

体现百姓利益,改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力,要注意用人。

本课小结:

宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了五代十国武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。但也使得政府机构重叠,官员冗杂,财政开支庞大,军队作战指挥不灵,战斗力下降,地方财政困难的局面,积贫积弱局面形成。最终使得两宋政权在对北方游牧民族的作战中总处于下风,以致造成“靖康耻”和“崖山恨”,带来的是岳飞“白了少年头,空悲切”的哀叹,是辛弃疾“却将万字平戎策,换得东家种树书”的无奈,是陆游“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”的绝望,或许,崖山海面那漂起的十万浮尸,是对赵宋王朝的最后安慰。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源