第2课 第2篇 大战中的插曲 课件

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

部编版语文选择性必修上册第一单元

第2课

1.了解作者和回忆录这一体裁以及“ 百团大战”的历史背景。

2.理清作者讲述的线索,把握文章结构,分析文章夹叙夹议手法的作用。

3.鉴赏本文言近旨远、雅俗共赏的语言特点。

4.思考文中“插曲”的意义,领悟对敌政治工作以及革命的人道主义在战争中的作用与力量。

素养目标

大战中的插曲

聂荣臻(1899—1992),字福骈,四川江津(今属重庆)人。无产阶级革命家、军事家,党和国家的领导人,中国人民解放军的创建人之一,中华人民共和国的开国元勋。1923 年3 月加入中国共产党,1932 年起任红一军团政治委员,中央红军先遣队政治委员。抗日战争时期,任八路军第一一五师副师长、政治委员,晋察冀军区司令员兼政治委员等。解放战争时期,任华北军区司令员,中国人民革命军事委员会副总参谋长,平津卫戍区司令员等。新中国成立后,任中央军委秘书长兼中国人民解放军代总参谋长,国防委员会副主席,中央军委副主席,国务院副总理兼国家科委主任、国防科委主任等。1955 年被授予元帅军衔,曾获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章、中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。

主要作品有《聂荣臻回忆录》。

作者简介

“大战中的插曲”是《聂荣臻回忆录》第十四章“百团大战”中的第四篇,也是最后一篇。“大战”指百团大战,“插曲”指百团大战中发生的一个特殊故事。文中记述的这个故事,反映了聂荣臻博大的人文情怀和他对战争的独到理解。

题目解说

写作背景

本文出处《聂荣臻回忆录》是聂荣臻的回忆录。全书以口述的形式撰写,回顾了自己投身革命的历程,通过一代革命家对人民解放事业的波澜壮阔和中华人民共和国曲折前进的辉煌壮丽往事的回顾,让读者感受那段艰难而又辉煌的革命历史。

本文记述的故事发生在百团大战期间。百团大战是抗日战争时期八路军在华北敌后发动的一次大规模进攻和反“扫荡”战役,是抗战相持阶段八路军在华北地区发动的一次规模最大、持续时间最长的战役,大小战斗共1 824 次,重击了日伪军的反动气焰,有力地配合了国民党正面战场的作战,极大地振奋了全国的抗战信心。

知识卡片

回忆录

回忆录,是追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体。具体说,回忆录可以指关于一系列事件的记录,通常由参加者所写而不像历史那样拘于形式和完备,如凯撒的《高卢战争回忆录》;也可以指一种自传体描述,其口吻常闲逸而亲切,注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上,如《聂荣臻回忆录》。

回忆录讲求真实、广泛、突出。真实,就是真实记载作者的经历和观感;广泛,指回忆录不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,广泛反映社会的历史面目;突出,指回忆录中的人物要处于突出地位,要有个性,事件要典型,有一定的代表性。

资料链接

“日本八路”——日本反战同盟会

日本反战同盟会,是一个在华日本人组织的反对侵略的国际主义队伍,俗称“日本八路”。日本反战同盟会分两种:一种是被共产党下属的八路军、新四军地方武装俘虏后的感化人员,第二种是中西功领导的从事谍报工作的日共人员或者日本左翼人士。文中的“‘反战同盟’支部”当属前者。1939 年11月7 日,由杉本一夫在山西省辽县(现为左权县)麻田镇发起建立了华北日本士兵觉醒联盟。这是中国战场上,日本俘虏转变立场后成立的第一个日本人反战组织。此后,反战组织陆续建立,遍及敌后抗日战场。

侵华战争中的日本遗孤

1945 年二战结束后,有超过4 000 名日本孩子(未满十三岁)被遗弃在中国,与亲生父母分离。幸运的是,好心的中国人收养了他们。这些孩子在中国度过童年和青年时代,中日邦交正常化后,他们回到日本,被称为“中国归国者”,亦称“日本遗孤”(遗华日侨)。2015 年7 月,由54 名日本遗孤组成的“东京日中友好之会感恩团”自费来华,看望和拜祭中国养父母、与中国友人共叙情谊。这是继2009 年11 月之后,感恩团第二次踏上中国的土地。

课文探究

一是因为“养起来”“有不少困难”,二是因为“养起来”“会给她们造成痛苦”。

如此设身处地为日本小女孩着想,反映了聂荣臻宽厚、仁和、善于为他人着想的思想情怀。

1.阅读第三段,说说聂荣臻最终决定将日本小女孩“送回去”而不是“养起来”原因。

2.阅读第四段,分析该段中一系列动词的表达作用、效果。

“抱”“嘱咐”“牵”等动词,表现了聂荣臻对日本小女孩发自内心的怜悯、关怀、照顾;“看”表现了聂荣臻的细心;“冲洗”则体现了聂荣臻的善解人意。

3.举“一个叫中西的日本兵”和“‘反战同盟’支部”的例子有什么作用?

“一个叫中西的日本兵”的例子是点,“‘反战同盟’ 支部”的例子是面,由点到面,用事实证明日本侵略战争的非正义性和人心向背,预示了其失败的必然性。

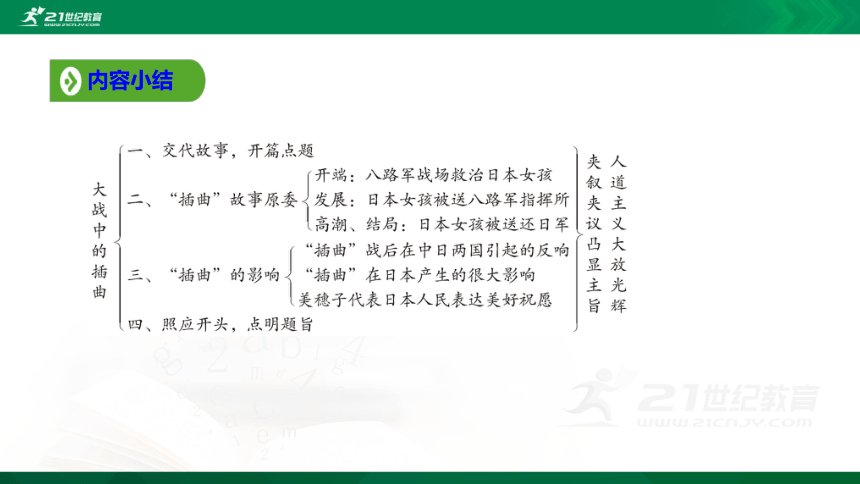

内容小结

主题归纳

本文通过对在百团大战中八路军拯救两个日本女孩这一故事的回忆,以及对战后这一事件在中日两国人民中产生的巨大反响的叙述,表现了八路军将士在战争中对革命的人道主义的坚守,表现了中日两国人民厌恶战争、渴望和平的思想情感,充分反映了革命的人道主义和政治思想工作的巨大力量,同时也表达了作者对中日两国人民世代友好的良好祝愿。

深入探究

①八路军在战斗中救治两个日本小女孩,拯救了两条鲜活的生命。

②以送还日本小女孩为契机,向日本侵略军展示、宣传了中国共产党领导下的八路军践行的革命的人道主义,针对日本军队开展了一次有效的政治工作。

③拯救日本小女孩的事情,战争结束后在中日两国引起巨大反响,促进了日本人民对中国共产党领导的军队的认识,也促进了日本旧军人对侵华战争的反省与认识,对中日友好产生了积极影响。

1.文章开头说“这是激烈的战火中一个很有意义的‘插曲’”,句中的“很有意义”指什么?

①在回忆故事的同时,作者对自己当时想法或思想活动的回忆,真实地再现了当时的思想和感受,有利于表现文中人物形象特点和性格特点。

比如第3 段,写聂荣臻对部队请示答复时的想法和对日本小女孩“养起来”“送回去”的思想活动,就表现了聂荣臻宽厚仁和的性格和博大的人文情怀。第7 段写聂荣臻关于给日军写信的“考虑”,极好地体现了聂荣臻等八路军高级将领的形象,同时也表现了他对战争中政治工作重要性的深刻理解。

2.作者在回忆故事的同时,第3 段和第7 段回忆了自己当时的一些想法或思想活动,第8 段插入了关于日本军队的残忍和中国军队实行革命的人道主义的对比议论。作者这样写有什么用意和好处?

②议论性的内容,可以帮助读者透过故事表象深入故事实质,从更深层面揭示事件的意义,对深化主旨起到积极作用。

如第8 段插入了关于日本军队的残忍和中国军队实行革命人道主义的对比议论,就通过八路军拯救两个日本小女孩这一偶然发生的事件,让读者了解到共产党领导的八路军实行革命的人道主义这一重大内容,揭示了事件偶然性背后的必然性,揭示了共产党领导的军队获得战争最终胜利的必然性。

不好。

①给日军写信是“大战中的插曲”这一故事中的重要组成部分,如果删除就损害了故事的完整性。

②这封信是聂荣臻主张在战争中重视对敌人开展政治工作的体现,有助于全面、深刻地表现聂荣臻的形象以及其政治、军事思想和主张。

3.文章全文引述了“我”当时写给日军的一封信,占用了较大篇幅,将这封信的内容删除好不好?为什么?

③信中提到的“国际主义之精神”是对文中所说“革命的人道主义精神”的补充与佐证,保留信件原文有利于宣扬和展示八路军奉行的革命的人道主义精神。

④后文有两个小女孩送交给日军后日军表示“很感谢”的“回信”,这一内容与下文写战后日本人民和参加过侵华战争的日本旧军人的反省和悔过形成有机关联。删除信件后,没有了前文的这些铺垫,后文的叙述就会显得比较突兀。

总的来说,日军接收两个小女孩后的回信、美穗子的探望、日本人民的电报和书信、参加过侵华战争的日本旧军人的反应,都有力地证明了八路军拯救两个日本小女孩这一具有革命的人道主义精神的事件具有强大的感染力,证明了人性中美与善的力量是强大的和超越时空的。

具体来说:

①日军接收两个小女孩后回信表示感谢,表明日本军人被八路军拯救敌对国家儿童这一行为所折服,日本军人心中尚有感恩之心,也表明了聂荣臻对敌政治工作是有效的。

4.文章写日军接收到两个小女孩后的回信、美穗子的探望、日本人民的电报和书信、参加过侵华战争的日本旧军人的反应,从这些内容中,你读出了什么?

②美穗子的探望、日本人民的电报和书信,“北海道的渔民托她带来一盒干贝,表示对中国人民的祝愿”等内容,表明以美穗子为代表的日本人民是淳朴和善良的,日本人民是向善、向美的民族,他们心中有着与中国人民友好的渴望和祝愿。

③参加过侵华战争的旧军人知道美穗子被八路军拯救这件事之后的感慨、答谢、致歉与忏悔,表明日本人民是一个有智慧、能自省的民族。他们受日本军阀的蒙蔽,参加侵略战争,同样也是受害者,闪烁着真善美光芒的“插曲”事件,擦去了蒙蔽他们眼睛的尘垢,让他们感受到了人性美好的力量。

①这篇回忆录的整体语言风格:浅显平易,通俗易懂,口语与书面语共用,雅俗共赏,自然亲切。聂荣臻写给日军的信的语言风格:典雅庄重,义正词严,情理并重,言简意明,多文言词汇和成语,具有很强的说服力和感召力。

5.聂荣臻写给日军的信,和这篇回忆录整体的语言风格有什么不同?给日军的信为什么会采用这样一种语言风格?

②聂荣臻的回忆录,以口述的形式,叙述了聂荣臻革命生涯中的种种经历,成书于1983 年。回忆录的目的是让后人更多地了解那一段风起云涌的革命历史,因而具有通俗性;作者在主观叙述的同时,力求做到对历史史实的客观再现,因而适当运用书面语,以求对内容的严谨表达;采用自然亲切的语言风格,拉近了与读者的距离,增强了文章的可读性。

聂荣臻给日军的信,在当时无疑具有外交属性,因而,语言庄重典雅、言简意明,符合这封信外交属性的要求。同时,这封信还被赋予给日军做政治工作的功能,因而,不仅借送还日本小女孩的事件动之以情,而且义正词严地阐明中国人民的立场,揭露日本军阀的罪恶,晓之以理,情理并重,促使日本军人认识到日本军阀发动的侵华战争的非正义性和邪恶性,从而产生强大的说服力和感召力,进而有效发挥这封信政治思想工作的功效。

①小题材,大主旨。

本文所叙述的“八路军拯救两个日本小女孩”事件,与“炮火轰鸣、刀光剑影”的背景百团大战相比,是一件“小事”。本文以这件“小事”,表现了八路军将士坚守的革命的人道主义精神,反映了中日人民厌恶战争、渴望和平等宏大主题,言近旨远。

②选材精当,详略有致。

即使是拯救日本小女孩这一“小事”,如果事无巨细完全叙述出来,无疑也需要较大的篇幅。然而,文章仅交代了“拯救”的梗概和聂荣臻与日本小女孩相处的若干细节,如“我牵着她的手,拿来梨子给她吃”“大一点的孩子一直跟着我,常常用小手拽着我的马裤腿”等,而将两个小女孩在指挥所生活的几天里的许多事情省略掉,从而使故事有梗概,有细节,又不至于显得过于烦琐,节省了篇幅,也为文中的议论留下了空间。

6.本文是一篇言近旨远、雅俗共赏的回忆录,试从选材、叙述手法、语言等角度进行赏析。

③夹叙夹议,凸现主旨。

聂荣臻在叙事过程中,插入一些深刻透彻的议论性文字,揭示出事件的主旨。如给日军的信后的两段议论,第一段文字阐明了聂荣臻关于要注重对敌军进行政治工作的思想主张;第二段文字则将日军惨无人道的“三光政策”与共产党八路军实行革命的人道主义进行对比,揭示了正义与邪恶的巨大差别;同时又以日本兵“中西”为例,论证了战争中对敌政治工作的意义与效果。

④语体得当,雅俗共赏。

文章有浅显平易、具有口语化色彩的语言,如“并不都是……,也常常遇到……”“为什么写这样一封信?我是这样考虑的……”等,使文章通俗易懂;也有诸如刀光剑影、拯救、孤苦伶仃、来龙去脉、兵荒马乱、兵戎相见等颇有书面语色彩的词汇。文章根据表达的需要选用不同的语体,做到了雅俗共赏。

课堂巩固训练

1.判断下列加线的成语使用的对错。

①他幼失怙恃,孤苦伶仃,却聪明伶俐,读书过目成诵,为文下笔千言。( )

②媒体的影响力越来越大,一旦一些不准确的消息发出去,后果不堪设想。( )

③债台高筑非但没有让他幡然醒悟、悬崖勒马,那种背水一战的赌徒心理反而一次次地驱使他铤而走险。( )

④面对老人恳求的目光,两个针锋相对的人,终于化干戈为玉帛,伸出了和解的双手。( )

√

√

⑤为了在沙漠干旱恶劣的环境中生存,仙人掌把叶片蜷缩成针刺,以减少水分蒸发,在大漠中安营扎寨。( )

⑥新中国成立初期,建筑学者梁思成对老北京的保护,呕心沥血,念兹在兹,但终留下了遗憾。( )

⑦某些官员不靠实干,而靠行贿等手段谋取官职,以为这是独辟蹊径,但最终在中央“打虎拍蝇”的反腐行动中受到了惩处。 ( )

⑧对联这种具有浓厚传统文化特色的文学样式自问世之日起,就以其尺幅千里的特色赢得了广大创作者和欣赏者的青睐。( )

⑨广大党员干部尤其是领导干部,既严以修身、严以用权、严以律己,又谋事要实、创业要实、做人要实,才能成为实至名归的人民公仆。( )

⑩庙会期间,大街两旁买卖铺户、茶楼酒馆、手工作坊等搭成的木厦、布棚遮天蔽日,通往大庙的路上车马辐辏,人声鼎沸,来往行人摩肩接踵。( )

乱世之中,帝王被杀,群雄割据,连年兵荒马乱,百姓流离失所,虽未及世界末日的悲惨程度,但百姓亦如生活在人间炼狱一般。( )

那窃贼从二楼阳台纵身跳下,慌不择路,抱头鼠窜,被两名巡警迎面抓获。( )

这场看似离奇的案件经过三推六问之后终于有了突破,原来报案人编织了一个弥天大谎。 ( )

×

2.选出填入横线上恰当的词语。

①保护川贝母野生资源,提高川贝母质量和产量,野生 (抚育/ 抚养)是目前最为有效的手段和方法。

解析:“抚养”只能用于人,句中的“川贝母”是植物,可用“抚育”。

②一想到未来,她既憧憬,又 ,经常一个人在村口 ,思考自己需要一个什么样的未来。(彷徨/ 徘徊)

解析:第一处主要指人物的精神和思想,“彷徨”比较合适;第二处侧重于指动作行为,“徘徊”更合适。

抚育

彷徨 徘徊

③1949 年,国民党在大陆的统治已 (不堪设想/ 危如累卵),政权不保,哪里还顾得上发展经济和保障民生啊!

解析:从语境中的即将垮台这层意思看,“危如累卵”合适,用“不堪设想”语意不通。

④侵略军进城后,大肆屠杀无辜百姓,连老人和婴儿也不放过,手

段 (惨无人道/ 惨绝人寰),场面触目惊心。

解析:形容手段、行为,“惨无人道”更合适。

危如累卵

惨无人道

3.下列句子中,与例句所用修辞手法的类型完全相同的一项是( )

例句:它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果。

A. 电车不慌不忙地跑着,客客气气地响着铃铛,好像在说:“借光,呃,借光。”

B. 在形形色色的昆虫家族中,七星瓢虫算是比较高雅的,它飞翔的时候轻缓悠闲,就像撑着小洋伞散步的名媛淑女。

C. 我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

D. 楼房在夜里呈现出银灰色,静静地蜷伏在雾气沼沼的地平线上。

答案:D

解析:例句为比拟,以物拟物。A. 拟人;B. 比喻;C. 比喻;D. 拟物,将楼房当做能“蜷伏”的物来写。

4.用“音乐”作开头,重组下面这个句子,不得改变原意。

各种非理性的欲望,都可以在音乐中得到净化,那是指听众中那些敢于忏悔自己一生过错的人,敢于承认自己心底欲望的人,方才可以让各种欲望在音乐中得到净化。

音乐__________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:音乐可以让也只能让那些敢于忏悔自己一生过错、敢于承认自

己心底欲望的听众的各种非理性的欲望得到净化。

5.所谓“因境设辞”,指的是利用特定的场合,说话用语巧妙自然。请根据下面这段话的语境,在横线上填写恰当的句子。

有一次,央视“心连心”艺术团在江西革命老区做慰问演出,不料正值演唱《多情的土地》这首歌时,天空乌云密布,落下了一些雨点,顿时现场开始骚动不安。歌声一停,主持人快步走到台前,深情地对乡亲们说:“ ”主持人的一番话,让演出在感人的气氛中得以继续进行。

答案:演唱者的动情演唱,把自己的眼睛唱湿润了,也把老区人民的

眼睛唱湿润了,连老天爷的眼睛也唱湿润了……

解析:本题考查补写句子的能力。本题要求“因境设辞”,具体的“境”

为歌唱《多情的土地》时,天落雨点,现场骚动,一番话后造成“感人的气氛”。由此可知主持人的话既扣合情境,又能感染观众,上承《多情的土地》的演唱,下启演出继续进行,还要把演唱者、老区观众、老天爷三者联系起来。由此整理思路:歌曲唱得好—感染观众—感染老天爷—流泪(下雨)。据此整合成句即可。

6.请阅读下面的材料并简要概括“抗战美术”三个时期的特点。

自1931 年起,以反映与表现中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争为主题的美术创作均为“抗战美术”。“抗战美术”可以分为三个历史阶段。第一阶段从1931 年至1949 年,这一时期的大批艺术家自觉地把自己的画笔当成枪炮,记录了全民族奋起抗争的人民形象,作品以小幅木刻画为主,包括当时后方报刊上发表的木刻画、漫画及连环画。第二阶段从1949 年至2009 年,这段时期国家有计划有步骤地组织艺术家创作“革命美术”,成为新中国美术史的重要组成部分。第三阶段从2009 年至2015 年,这一时期由国家叙事大型展览主导的抗战艺术创作,成为抗战美术的当代诠释与重要组成,进一步丰富了“抗战美术”的题材与内涵。

第一个时期:

第二个时期:

第三个时期:

答案:(第一个时期)艺术家自觉记录抗战中的人民形象。

(第二个时期)国家组织艺术家创作“革命美术”。

(第三个时期)由国家叙事大型展览主导抗战艺术创作。

解析:作答本题时,要抓住各个时期的重要特征,简明扼要地进行概括。

7.最近,一部名为《低头人生》的动画短片在网络上爆红。短片以手机为线索,讲述了一个完整的故事,夸张重现了手机在人们现代生活中的各种场景。下面这幅图片来自短片的片头。

请为这幅图配诗或配文。要求:① 想象合理;② 至少运用一种修辞手法;③ 不超过60 字。

答案:[示例一]地铁里,大街上,随处可见,每个人都低着头,凝固成雕像一般的姿态,他们以为抓住了世界,却不知真正的人生正与他擦肩而过。

[示例二]小小手机不离手,时光悄悄都溜走,沉迷其中难自拔,低头人生实堪忧。

8.下面是一首写雨后捕鱼场面的诗,请依据语境,以云、鹰、水、鱼为描写对象,在横线处补写两句诗,每句3 个字,所给4 个对象不能漏缺。

蒙蒙雨,淡淡风。

杨柳依依草色青。

小溪满,水库平。

银瀑落珠下桃峰。

, 。

都在青山倒影中。

新船下水如白鹭,

女娃头巾一点红。

答案:[示例]云中鱼,水中鹰。

解析:抓住关键意境:倒影。俯瞰湖面,青山的倒影之中,天上的云、鹰倒映在水中,水中的鱼儿游动,看起来,鹰好像在水中飞翔,鱼儿好像在云间游动。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

部编版语文选择性必修上册第一单元

第2课

1.了解作者和回忆录这一体裁以及“ 百团大战”的历史背景。

2.理清作者讲述的线索,把握文章结构,分析文章夹叙夹议手法的作用。

3.鉴赏本文言近旨远、雅俗共赏的语言特点。

4.思考文中“插曲”的意义,领悟对敌政治工作以及革命的人道主义在战争中的作用与力量。

素养目标

大战中的插曲

聂荣臻(1899—1992),字福骈,四川江津(今属重庆)人。无产阶级革命家、军事家,党和国家的领导人,中国人民解放军的创建人之一,中华人民共和国的开国元勋。1923 年3 月加入中国共产党,1932 年起任红一军团政治委员,中央红军先遣队政治委员。抗日战争时期,任八路军第一一五师副师长、政治委员,晋察冀军区司令员兼政治委员等。解放战争时期,任华北军区司令员,中国人民革命军事委员会副总参谋长,平津卫戍区司令员等。新中国成立后,任中央军委秘书长兼中国人民解放军代总参谋长,国防委员会副主席,中央军委副主席,国务院副总理兼国家科委主任、国防科委主任等。1955 年被授予元帅军衔,曾获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章、中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。

主要作品有《聂荣臻回忆录》。

作者简介

“大战中的插曲”是《聂荣臻回忆录》第十四章“百团大战”中的第四篇,也是最后一篇。“大战”指百团大战,“插曲”指百团大战中发生的一个特殊故事。文中记述的这个故事,反映了聂荣臻博大的人文情怀和他对战争的独到理解。

题目解说

写作背景

本文出处《聂荣臻回忆录》是聂荣臻的回忆录。全书以口述的形式撰写,回顾了自己投身革命的历程,通过一代革命家对人民解放事业的波澜壮阔和中华人民共和国曲折前进的辉煌壮丽往事的回顾,让读者感受那段艰难而又辉煌的革命历史。

本文记述的故事发生在百团大战期间。百团大战是抗日战争时期八路军在华北敌后发动的一次大规模进攻和反“扫荡”战役,是抗战相持阶段八路军在华北地区发动的一次规模最大、持续时间最长的战役,大小战斗共1 824 次,重击了日伪军的反动气焰,有力地配合了国民党正面战场的作战,极大地振奋了全国的抗战信心。

知识卡片

回忆录

回忆录,是追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体。具体说,回忆录可以指关于一系列事件的记录,通常由参加者所写而不像历史那样拘于形式和完备,如凯撒的《高卢战争回忆录》;也可以指一种自传体描述,其口吻常闲逸而亲切,注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上,如《聂荣臻回忆录》。

回忆录讲求真实、广泛、突出。真实,就是真实记载作者的经历和观感;广泛,指回忆录不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,广泛反映社会的历史面目;突出,指回忆录中的人物要处于突出地位,要有个性,事件要典型,有一定的代表性。

资料链接

“日本八路”——日本反战同盟会

日本反战同盟会,是一个在华日本人组织的反对侵略的国际主义队伍,俗称“日本八路”。日本反战同盟会分两种:一种是被共产党下属的八路军、新四军地方武装俘虏后的感化人员,第二种是中西功领导的从事谍报工作的日共人员或者日本左翼人士。文中的“‘反战同盟’支部”当属前者。1939 年11月7 日,由杉本一夫在山西省辽县(现为左权县)麻田镇发起建立了华北日本士兵觉醒联盟。这是中国战场上,日本俘虏转变立场后成立的第一个日本人反战组织。此后,反战组织陆续建立,遍及敌后抗日战场。

侵华战争中的日本遗孤

1945 年二战结束后,有超过4 000 名日本孩子(未满十三岁)被遗弃在中国,与亲生父母分离。幸运的是,好心的中国人收养了他们。这些孩子在中国度过童年和青年时代,中日邦交正常化后,他们回到日本,被称为“中国归国者”,亦称“日本遗孤”(遗华日侨)。2015 年7 月,由54 名日本遗孤组成的“东京日中友好之会感恩团”自费来华,看望和拜祭中国养父母、与中国友人共叙情谊。这是继2009 年11 月之后,感恩团第二次踏上中国的土地。

课文探究

一是因为“养起来”“有不少困难”,二是因为“养起来”“会给她们造成痛苦”。

如此设身处地为日本小女孩着想,反映了聂荣臻宽厚、仁和、善于为他人着想的思想情怀。

1.阅读第三段,说说聂荣臻最终决定将日本小女孩“送回去”而不是“养起来”原因。

2.阅读第四段,分析该段中一系列动词的表达作用、效果。

“抱”“嘱咐”“牵”等动词,表现了聂荣臻对日本小女孩发自内心的怜悯、关怀、照顾;“看”表现了聂荣臻的细心;“冲洗”则体现了聂荣臻的善解人意。

3.举“一个叫中西的日本兵”和“‘反战同盟’支部”的例子有什么作用?

“一个叫中西的日本兵”的例子是点,“‘反战同盟’ 支部”的例子是面,由点到面,用事实证明日本侵略战争的非正义性和人心向背,预示了其失败的必然性。

内容小结

主题归纳

本文通过对在百团大战中八路军拯救两个日本女孩这一故事的回忆,以及对战后这一事件在中日两国人民中产生的巨大反响的叙述,表现了八路军将士在战争中对革命的人道主义的坚守,表现了中日两国人民厌恶战争、渴望和平的思想情感,充分反映了革命的人道主义和政治思想工作的巨大力量,同时也表达了作者对中日两国人民世代友好的良好祝愿。

深入探究

①八路军在战斗中救治两个日本小女孩,拯救了两条鲜活的生命。

②以送还日本小女孩为契机,向日本侵略军展示、宣传了中国共产党领导下的八路军践行的革命的人道主义,针对日本军队开展了一次有效的政治工作。

③拯救日本小女孩的事情,战争结束后在中日两国引起巨大反响,促进了日本人民对中国共产党领导的军队的认识,也促进了日本旧军人对侵华战争的反省与认识,对中日友好产生了积极影响。

1.文章开头说“这是激烈的战火中一个很有意义的‘插曲’”,句中的“很有意义”指什么?

①在回忆故事的同时,作者对自己当时想法或思想活动的回忆,真实地再现了当时的思想和感受,有利于表现文中人物形象特点和性格特点。

比如第3 段,写聂荣臻对部队请示答复时的想法和对日本小女孩“养起来”“送回去”的思想活动,就表现了聂荣臻宽厚仁和的性格和博大的人文情怀。第7 段写聂荣臻关于给日军写信的“考虑”,极好地体现了聂荣臻等八路军高级将领的形象,同时也表现了他对战争中政治工作重要性的深刻理解。

2.作者在回忆故事的同时,第3 段和第7 段回忆了自己当时的一些想法或思想活动,第8 段插入了关于日本军队的残忍和中国军队实行革命的人道主义的对比议论。作者这样写有什么用意和好处?

②议论性的内容,可以帮助读者透过故事表象深入故事实质,从更深层面揭示事件的意义,对深化主旨起到积极作用。

如第8 段插入了关于日本军队的残忍和中国军队实行革命人道主义的对比议论,就通过八路军拯救两个日本小女孩这一偶然发生的事件,让读者了解到共产党领导的八路军实行革命的人道主义这一重大内容,揭示了事件偶然性背后的必然性,揭示了共产党领导的军队获得战争最终胜利的必然性。

不好。

①给日军写信是“大战中的插曲”这一故事中的重要组成部分,如果删除就损害了故事的完整性。

②这封信是聂荣臻主张在战争中重视对敌人开展政治工作的体现,有助于全面、深刻地表现聂荣臻的形象以及其政治、军事思想和主张。

3.文章全文引述了“我”当时写给日军的一封信,占用了较大篇幅,将这封信的内容删除好不好?为什么?

③信中提到的“国际主义之精神”是对文中所说“革命的人道主义精神”的补充与佐证,保留信件原文有利于宣扬和展示八路军奉行的革命的人道主义精神。

④后文有两个小女孩送交给日军后日军表示“很感谢”的“回信”,这一内容与下文写战后日本人民和参加过侵华战争的日本旧军人的反省和悔过形成有机关联。删除信件后,没有了前文的这些铺垫,后文的叙述就会显得比较突兀。

总的来说,日军接收两个小女孩后的回信、美穗子的探望、日本人民的电报和书信、参加过侵华战争的日本旧军人的反应,都有力地证明了八路军拯救两个日本小女孩这一具有革命的人道主义精神的事件具有强大的感染力,证明了人性中美与善的力量是强大的和超越时空的。

具体来说:

①日军接收两个小女孩后回信表示感谢,表明日本军人被八路军拯救敌对国家儿童这一行为所折服,日本军人心中尚有感恩之心,也表明了聂荣臻对敌政治工作是有效的。

4.文章写日军接收到两个小女孩后的回信、美穗子的探望、日本人民的电报和书信、参加过侵华战争的日本旧军人的反应,从这些内容中,你读出了什么?

②美穗子的探望、日本人民的电报和书信,“北海道的渔民托她带来一盒干贝,表示对中国人民的祝愿”等内容,表明以美穗子为代表的日本人民是淳朴和善良的,日本人民是向善、向美的民族,他们心中有着与中国人民友好的渴望和祝愿。

③参加过侵华战争的旧军人知道美穗子被八路军拯救这件事之后的感慨、答谢、致歉与忏悔,表明日本人民是一个有智慧、能自省的民族。他们受日本军阀的蒙蔽,参加侵略战争,同样也是受害者,闪烁着真善美光芒的“插曲”事件,擦去了蒙蔽他们眼睛的尘垢,让他们感受到了人性美好的力量。

①这篇回忆录的整体语言风格:浅显平易,通俗易懂,口语与书面语共用,雅俗共赏,自然亲切。聂荣臻写给日军的信的语言风格:典雅庄重,义正词严,情理并重,言简意明,多文言词汇和成语,具有很强的说服力和感召力。

5.聂荣臻写给日军的信,和这篇回忆录整体的语言风格有什么不同?给日军的信为什么会采用这样一种语言风格?

②聂荣臻的回忆录,以口述的形式,叙述了聂荣臻革命生涯中的种种经历,成书于1983 年。回忆录的目的是让后人更多地了解那一段风起云涌的革命历史,因而具有通俗性;作者在主观叙述的同时,力求做到对历史史实的客观再现,因而适当运用书面语,以求对内容的严谨表达;采用自然亲切的语言风格,拉近了与读者的距离,增强了文章的可读性。

聂荣臻给日军的信,在当时无疑具有外交属性,因而,语言庄重典雅、言简意明,符合这封信外交属性的要求。同时,这封信还被赋予给日军做政治工作的功能,因而,不仅借送还日本小女孩的事件动之以情,而且义正词严地阐明中国人民的立场,揭露日本军阀的罪恶,晓之以理,情理并重,促使日本军人认识到日本军阀发动的侵华战争的非正义性和邪恶性,从而产生强大的说服力和感召力,进而有效发挥这封信政治思想工作的功效。

①小题材,大主旨。

本文所叙述的“八路军拯救两个日本小女孩”事件,与“炮火轰鸣、刀光剑影”的背景百团大战相比,是一件“小事”。本文以这件“小事”,表现了八路军将士坚守的革命的人道主义精神,反映了中日人民厌恶战争、渴望和平等宏大主题,言近旨远。

②选材精当,详略有致。

即使是拯救日本小女孩这一“小事”,如果事无巨细完全叙述出来,无疑也需要较大的篇幅。然而,文章仅交代了“拯救”的梗概和聂荣臻与日本小女孩相处的若干细节,如“我牵着她的手,拿来梨子给她吃”“大一点的孩子一直跟着我,常常用小手拽着我的马裤腿”等,而将两个小女孩在指挥所生活的几天里的许多事情省略掉,从而使故事有梗概,有细节,又不至于显得过于烦琐,节省了篇幅,也为文中的议论留下了空间。

6.本文是一篇言近旨远、雅俗共赏的回忆录,试从选材、叙述手法、语言等角度进行赏析。

③夹叙夹议,凸现主旨。

聂荣臻在叙事过程中,插入一些深刻透彻的议论性文字,揭示出事件的主旨。如给日军的信后的两段议论,第一段文字阐明了聂荣臻关于要注重对敌军进行政治工作的思想主张;第二段文字则将日军惨无人道的“三光政策”与共产党八路军实行革命的人道主义进行对比,揭示了正义与邪恶的巨大差别;同时又以日本兵“中西”为例,论证了战争中对敌政治工作的意义与效果。

④语体得当,雅俗共赏。

文章有浅显平易、具有口语化色彩的语言,如“并不都是……,也常常遇到……”“为什么写这样一封信?我是这样考虑的……”等,使文章通俗易懂;也有诸如刀光剑影、拯救、孤苦伶仃、来龙去脉、兵荒马乱、兵戎相见等颇有书面语色彩的词汇。文章根据表达的需要选用不同的语体,做到了雅俗共赏。

课堂巩固训练

1.判断下列加线的成语使用的对错。

①他幼失怙恃,孤苦伶仃,却聪明伶俐,读书过目成诵,为文下笔千言。( )

②媒体的影响力越来越大,一旦一些不准确的消息发出去,后果不堪设想。( )

③债台高筑非但没有让他幡然醒悟、悬崖勒马,那种背水一战的赌徒心理反而一次次地驱使他铤而走险。( )

④面对老人恳求的目光,两个针锋相对的人,终于化干戈为玉帛,伸出了和解的双手。( )

√

√

⑤为了在沙漠干旱恶劣的环境中生存,仙人掌把叶片蜷缩成针刺,以减少水分蒸发,在大漠中安营扎寨。( )

⑥新中国成立初期,建筑学者梁思成对老北京的保护,呕心沥血,念兹在兹,但终留下了遗憾。( )

⑦某些官员不靠实干,而靠行贿等手段谋取官职,以为这是独辟蹊径,但最终在中央“打虎拍蝇”的反腐行动中受到了惩处。 ( )

⑧对联这种具有浓厚传统文化特色的文学样式自问世之日起,就以其尺幅千里的特色赢得了广大创作者和欣赏者的青睐。( )

⑨广大党员干部尤其是领导干部,既严以修身、严以用权、严以律己,又谋事要实、创业要实、做人要实,才能成为实至名归的人民公仆。( )

⑩庙会期间,大街两旁买卖铺户、茶楼酒馆、手工作坊等搭成的木厦、布棚遮天蔽日,通往大庙的路上车马辐辏,人声鼎沸,来往行人摩肩接踵。( )

乱世之中,帝王被杀,群雄割据,连年兵荒马乱,百姓流离失所,虽未及世界末日的悲惨程度,但百姓亦如生活在人间炼狱一般。( )

那窃贼从二楼阳台纵身跳下,慌不择路,抱头鼠窜,被两名巡警迎面抓获。( )

这场看似离奇的案件经过三推六问之后终于有了突破,原来报案人编织了一个弥天大谎。 ( )

×

2.选出填入横线上恰当的词语。

①保护川贝母野生资源,提高川贝母质量和产量,野生 (抚育/ 抚养)是目前最为有效的手段和方法。

解析:“抚养”只能用于人,句中的“川贝母”是植物,可用“抚育”。

②一想到未来,她既憧憬,又 ,经常一个人在村口 ,思考自己需要一个什么样的未来。(彷徨/ 徘徊)

解析:第一处主要指人物的精神和思想,“彷徨”比较合适;第二处侧重于指动作行为,“徘徊”更合适。

抚育

彷徨 徘徊

③1949 年,国民党在大陆的统治已 (不堪设想/ 危如累卵),政权不保,哪里还顾得上发展经济和保障民生啊!

解析:从语境中的即将垮台这层意思看,“危如累卵”合适,用“不堪设想”语意不通。

④侵略军进城后,大肆屠杀无辜百姓,连老人和婴儿也不放过,手

段 (惨无人道/ 惨绝人寰),场面触目惊心。

解析:形容手段、行为,“惨无人道”更合适。

危如累卵

惨无人道

3.下列句子中,与例句所用修辞手法的类型完全相同的一项是( )

例句:它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果。

A. 电车不慌不忙地跑着,客客气气地响着铃铛,好像在说:“借光,呃,借光。”

B. 在形形色色的昆虫家族中,七星瓢虫算是比较高雅的,它飞翔的时候轻缓悠闲,就像撑着小洋伞散步的名媛淑女。

C. 我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

D. 楼房在夜里呈现出银灰色,静静地蜷伏在雾气沼沼的地平线上。

答案:D

解析:例句为比拟,以物拟物。A. 拟人;B. 比喻;C. 比喻;D. 拟物,将楼房当做能“蜷伏”的物来写。

4.用“音乐”作开头,重组下面这个句子,不得改变原意。

各种非理性的欲望,都可以在音乐中得到净化,那是指听众中那些敢于忏悔自己一生过错的人,敢于承认自己心底欲望的人,方才可以让各种欲望在音乐中得到净化。

音乐__________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:音乐可以让也只能让那些敢于忏悔自己一生过错、敢于承认自

己心底欲望的听众的各种非理性的欲望得到净化。

5.所谓“因境设辞”,指的是利用特定的场合,说话用语巧妙自然。请根据下面这段话的语境,在横线上填写恰当的句子。

有一次,央视“心连心”艺术团在江西革命老区做慰问演出,不料正值演唱《多情的土地》这首歌时,天空乌云密布,落下了一些雨点,顿时现场开始骚动不安。歌声一停,主持人快步走到台前,深情地对乡亲们说:“ ”主持人的一番话,让演出在感人的气氛中得以继续进行。

答案:演唱者的动情演唱,把自己的眼睛唱湿润了,也把老区人民的

眼睛唱湿润了,连老天爷的眼睛也唱湿润了……

解析:本题考查补写句子的能力。本题要求“因境设辞”,具体的“境”

为歌唱《多情的土地》时,天落雨点,现场骚动,一番话后造成“感人的气氛”。由此可知主持人的话既扣合情境,又能感染观众,上承《多情的土地》的演唱,下启演出继续进行,还要把演唱者、老区观众、老天爷三者联系起来。由此整理思路:歌曲唱得好—感染观众—感染老天爷—流泪(下雨)。据此整合成句即可。

6.请阅读下面的材料并简要概括“抗战美术”三个时期的特点。

自1931 年起,以反映与表现中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争为主题的美术创作均为“抗战美术”。“抗战美术”可以分为三个历史阶段。第一阶段从1931 年至1949 年,这一时期的大批艺术家自觉地把自己的画笔当成枪炮,记录了全民族奋起抗争的人民形象,作品以小幅木刻画为主,包括当时后方报刊上发表的木刻画、漫画及连环画。第二阶段从1949 年至2009 年,这段时期国家有计划有步骤地组织艺术家创作“革命美术”,成为新中国美术史的重要组成部分。第三阶段从2009 年至2015 年,这一时期由国家叙事大型展览主导的抗战艺术创作,成为抗战美术的当代诠释与重要组成,进一步丰富了“抗战美术”的题材与内涵。

第一个时期:

第二个时期:

第三个时期:

答案:(第一个时期)艺术家自觉记录抗战中的人民形象。

(第二个时期)国家组织艺术家创作“革命美术”。

(第三个时期)由国家叙事大型展览主导抗战艺术创作。

解析:作答本题时,要抓住各个时期的重要特征,简明扼要地进行概括。

7.最近,一部名为《低头人生》的动画短片在网络上爆红。短片以手机为线索,讲述了一个完整的故事,夸张重现了手机在人们现代生活中的各种场景。下面这幅图片来自短片的片头。

请为这幅图配诗或配文。要求:① 想象合理;② 至少运用一种修辞手法;③ 不超过60 字。

答案:[示例一]地铁里,大街上,随处可见,每个人都低着头,凝固成雕像一般的姿态,他们以为抓住了世界,却不知真正的人生正与他擦肩而过。

[示例二]小小手机不离手,时光悄悄都溜走,沉迷其中难自拔,低头人生实堪忧。

8.下面是一首写雨后捕鱼场面的诗,请依据语境,以云、鹰、水、鱼为描写对象,在横线处补写两句诗,每句3 个字,所给4 个对象不能漏缺。

蒙蒙雨,淡淡风。

杨柳依依草色青。

小溪满,水库平。

银瀑落珠下桃峰。

, 。

都在青山倒影中。

新船下水如白鹭,

女娃头巾一点红。

答案:[示例]云中鱼,水中鹰。

解析:抓住关键意境:倒影。俯瞰湖面,青山的倒影之中,天上的云、鹰倒映在水中,水中的鱼儿游动,看起来,鹰好像在水中飞翔,鱼儿好像在云间游动。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php