第3课 第1篇 别了,“不列颠尼亚” 课件

文档属性

| 名称 | 第3课 第1篇 别了,“不列颠尼亚” 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-28 14:19:45 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

部编版语文选择性必修上册第一单元

第3课

别了,“不列颠尼亚”

1.了解新闻报道的一般特征,掌握新闻各个结构部分的基本特征。

2.理解、赏析本文标题及写作视角的独特之处,理解、分析文中三次降旗的不同意义,探讨文本反映的时代精神。

3.掌握在新闻中运用现场景物表情达意与现实场景和背景资料相融合的写法。

素养目标

别了,“不列颠尼亚”

本文署名为周婷、杨兴,实际上作者是四个人:周树春、杨国强、徐兴堂、胥晓婷。这四位记者通力合作,真实准确地报道了盛大庄严的中英香港政权交接仪式。

作者简介

“别了,‘不列颠尼亚’”运用了倒装句式,新颖别致,意味深长。“不列颠尼亚”,即英国皇家游轮“不列颠尼亚”号。从标题中,一方面,我们看到了“不列颠尼亚”号在中国人的目光中,渐渐消失在茫茫的海面上;另一方面,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国对香港150 多年管治的终结,中国的这段屈辱终被洗刷。标题传递出中华民族在这个特定历史时刻的自豪感。

题目解说

写作背景

1997年7月1日零点,中国恢复对香港行使主权。为了报道并见证这一具有划时代意义的盛事,世界各大新闻媒体纷纷聚集香港,其阵容之大、人数之多,是世界新闻史上所罕见的。新华社的数位记者不辱使命,不负众望,作为历史的见证人,真实、准确地记录下了这难忘的时刻,写下《别了,“不列颠尼亚”》这篇实录性新闻佳作。

知识卡片

关于新闻

①新闻的定义

新闻是对新近已经发生和正在发生或早已发生却是新近发现的有价值的事实的及时报道,有广义和狭义之分。广义的新闻包括消息、通讯、特写、调查报告等,狭义的新闻专指消息。

②新闻的结构

新闻的结构比较固定,一般包括标题、导语、主体、背景、结语五个部分。

标题分主标题和副标题。主标题标明新闻内容,副标题补充、解释主标题内容。

导语就是引导读者阅读新闻的开头语,是处于新闻开头的一句话或一段话。

主体部分用最精练的文字,简明、扼要、生动、真实地写出新闻中最主要、最新鲜的事实。

背景主要是对新闻事件发生的历史、环境与原因的说明,为烘托和表达新闻的主题服务。

结语是新闻的最后一段或最后一句话,主要阐明新闻的意义,使读者对新闻的理解、感受加深,从中得到一定的启示。

③新闻的特点

真:新闻的事实必须真实。

短:篇幅要求短。

快:时效性。

活:要写得生动活泼,引人入胜。

强:思想性和指导性要强。

④新闻六要素

时间,地点,人物,事件的起因、经过、结果,即五个“W”和一个“H”—— Who(何人)、What(何事)、When(何时)、Where(何地)、Why(何因)、How(如何)。

资料链接

香港坎坷的历史

1841 年,英国强占香港岛,事后清政府曾试图用武力予以收复,道光皇帝为此发下多道谕旨,但清政府始终不能捍卫领土完整。

1842 年,清政府与英国签订不平等的《南京条约》,割让香港岛给英国。

1860 年,清政府与英国签订不平等的《北京条约》,割让九龙司地方一区给英国。

1898 年,英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,强租新界,租期 99 年。

1941 年,第二次世界大战期间,日军进犯香港,驻港英军无力抵抗,当时的香港总督杨慕琦宣布投降。香港被日本占领。1945 年,日本战败后撤出香港。

闻一多与《七子之歌》

1925年3 月,闻一多在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,分别为《澳门》《香港》《台湾》《威海卫》《广州湾》《九龙》和《旅顺,大连》。诗人以拟人的手法将这七处比作远离母亲怀抱的七个孩子,用小孩子的口吻哭诉他们被迫离开母亲的襁褓,受尽欺凌,渴望重回母亲怀抱的强烈情感。《香港》诗文如下:

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身分虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

关于“不列颠尼亚”

不列颠尼亚,也译作布列塔尼亚,是罗马帝国对大不列颠岛的拉丁文称呼。不列颠尼亚被罗马人神化,称不列颠女神。后来,演变为现代英国的化身和象征。不列颠尼亚也成为英国的别称、敬称。

不列颠尼亚这一称谓,在英国人心目中是非常庄严神圣的。 18 世纪上半叶,詹姆斯 汤姆森创作了诗作《统治吧,不列颠尼亚》,后来,这首诗被改编成同名合唱歌曲,即英国海军军歌,同时也是英国国歌之一。当年,正是唱着这首歌曲,英国击败了对手,称霸海上,成为日不落帝国。如今,每逢重大庆典活动,英国人都会摇动旌旗,齐声高唱这首歌。

中英关于香港问题的谈判

1982年,英国首相撒切尔夫人访华,拉开了中英关于香港问题谈判的序幕。邓小平会见撒切尔夫人。撒切尔夫人坚持“三个条约有效论”的立场。邓小平提出“一个国家,两种制度”的解决方案,并强调:关于主权问题,中国在这个问题上没有回旋余地。迫使英国不得不在中方建议的基础上同中方就香港问题进行谈判。整个谈判过程曲折,充满了激烈的交锋与较量。

1984年,《中英关于香港问题的联合声明》正式签字仪式在北京人民大会堂隆重举行。1985年,两国政府在北京互换批准书,《中英关于香港问题的联合声明》正式生效,香港进入了中国恢复行使主权前历时12 年的过渡期。

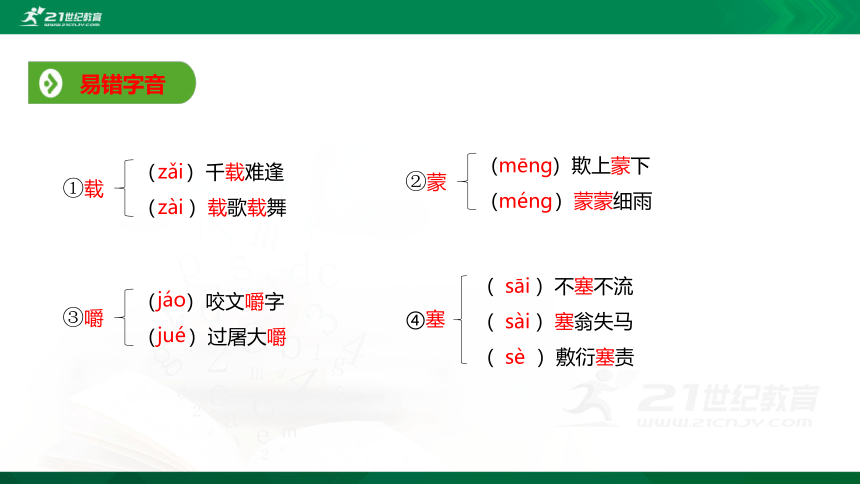

易错字音

( )欺上蒙下

( )蒙蒙细雨

②蒙

sāi

sài

sè

jáo

jué

( )不塞不流

( )塞翁失马

( )敷衍塞责

④塞

( )咬文嚼字

( )过屠大嚼

③嚼

( )千载难逢

( )载歌载舞

①载

zǎi

zài

mēng

méng

易混字形

(guǎn)( )窥蠡测

(jiān)草( )人命

②

(zhì)独树一( )

(chì)添油( )薪

(zhǐ)( )尺之功

①

(bǔ)吐( )握发

(pú)束蒲为( )

③

(chè)( )销处分

(chè)溪水澄( )

(zhé)如出一( )

④

帜

炽

咫

管

菅

哺

脯

撤

澈

辙

课内词语

掩映:

来龙去脉:

同甘共苦:

自力更生:

彼此遮掩而互相衬托。

山形地势像龙一样连贯着。后来比喻人、物的来历或事情的前因后果。

共同享受幸福,共同担当艰苦。

不依赖外力,靠自己的力量把事情办起来。

近义词语

1.居然/竟然

相同点:都是副词,都表示出乎意料,都可用于好的方面和不好的方面。

不同点:①“居然” 的语气较重,可用于主语后,也可用于主语前;“竟然”的语气较轻一些,用于主语后,不用于主语前。②“居然” 后面往往跟着一个不希望得到或发生的结果;“竟然”后面可以是主观意愿的反面,也可以是主观意愿的正面,还可以与主观意愿无关。

2.颠沛流离/流离失所

相同点:都形容生活困苦,四处流浪。

不同点:“颠沛流离”侧重困苦流浪。“流离失所” 侧重无家可归。

3.茅塞顿开/恍然大悟

相同点:都指一下子明白过来。

不同点:“茅塞顿开”侧重解决疑惑。“恍然大悟”侧重忽然醒悟。

4.标新立异/独树一帜

相同点:都指自成一体,与众不同。

不同点:“标新立异” 侧重新异突出。“独树一帜” 侧重创新,风格独特;多含褒义。

1.双关

4时30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

修辞运用

仿用:傍晚时分,兴高采烈的游击队战士望着插着太阳旗的敌人游艇冒着浓烟渐渐下沉,唱起了“西边的太阳快要落山了”的歌谣。

2.比拟

焦裕禄抡着手里的棍子说:“就坐这条船来的。”

仿用:卢班长指着战士们沾满泥浆的腿向首长报告说:“就是坐这辆11 路车来的。”

3.比喻

简短的几句话,像刀刻的一样刻在每一个同志的心上。

仿用:简短的几句问候,像阳光一样温暖着每一个探险队员的心。

4.排比

见到沙丘,他说:“栽上树,岂不是成了一片好绿林!”见到涝洼窝,他说:“这里可以栽苇、种蒲、养鱼。”见到碱地,他说:“治住它,把一片白变成一片青!”

仿用:对成绩优异的同学,他说:“超越自我,无限风光在险峰!”对成绩中等的同学,他说:“我相信,你还可以取得更大的进步。”对成绩较差的同学,他说:“不要气馁,一步一步坚持走下去,一定会到达理想的彼岸!”

填入下面横线处的句子排序正确的一项是 ( )

人们怎么会忘记,在那大雪封门的日子,他带着党的温暖走进了贫农的柴门;在那洪水暴发的日子,他拄着棍子带病到各个村庄察看水情。 ; ;

; ……这一切,多么熟悉,多么亲切啊!

①是他喊出了“锁住风沙,制伏洪水”的号召

②是他带领兰考人民扭转了兰考的局势,激发了人们的革命精神

③是他发现了贫下中农革命的“硬骨头”精神,使之在全县发扬光大

④是他高举着毛泽东思想的红灯,照亮了兰考人民自力更生的道路

A.②①④③ B.④①②③ C.④②①③ D.④③①②

语句排序

示例:本题考查语言的连贯能力。④ 是对人物精神、理论层面的阐释,其余三项都是对人物具体行为的概括,④ 对其余三句具有领起作用,排除A。② 中的“带领……”

“激发……精神”,分别对应① 的“号召”与③ 的“发现……精神”,因此② 应在①③ 前,可确定答案为C 项。

小妙招——排序题答题思路

①找中心句,明确观点或叙述、描写的对象。找统领句或总结句,理清逻辑关系。

②找照应或衔接关系,根据句子内容或结构,找出具有对应或衔接关系的句子。

③找关联词或提示性词语,进一步验证对句子先后顺序的判断是否正确。

课文探究

“日落余音”是英国人在降旗仪式上演奏的一首乐曲。这里以“日落余音”乐曲名一语双关,既指号角声,也暗指“日不落帝国”的衰落。

1.“4时30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆。”这里特别交代“日落余音”的号角声有何含意?

2.如何理解“但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从这里升起”这句话?

作者巧妙运用对比手法,强调这次降旗不再是以往港督离任的重复,而是终结性的最后一次。它既道出了彭定康“面色凝重”的原因,又写出了中国人民无比兴奋之情。

3.插入第4段关于港督府历史变迁的叙述,有什么作用?

在结构上,与上段末句中的港督府衔接,较自然地实现了场景转换。在内容上,将港督府昔日的辉煌与如今成为历史陈迹的冷落进行对比,表明中国那段屈辱的历史已成为过去。

4.为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指它的领土上永远都有阳光照耀。香港回归祖国,表明在中国的土地上,英国管治的“太阳”落山了。所以用“日落仪式”来形容被称为“日不落帝国”的英国的告别仪式。

5.最后一段作者为什么要十分精确地写出英国管治香港的时间?

对中国人民来说,英国在香港进行管治的这段历史是刻骨铭心的,是不应该被忘记的。中国人民经过漫长的等待,终于迎来了香港回到祖国怀抱的这一天。作者心中丰富的情感是通过精确地记下英国管治香港的时间来表现的。平实的语言,鲜明的对比,饱含了中国人民对香港历经长达一个半世纪的时间终于回归祖国的欣喜之情。

6.如何理解“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话?

“从海上来”,是说当年英国远征军远渡重洋,凭借坚船利炮强占了中国的领土,开始了对香港的管治;“从海上去”,明写查尔斯王子和离任港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,暗写英国对香港的管治结束,点明主旨。一“来”一“去”,沧海桑田,意味无穷。作者以简洁而平实的语言,表达了心潮的起伏,结束了新闻稿。

内容小结

主题归纳

本文描绘了英国查尔斯王子和离任港督彭定康乘英国皇家游轮“不列颠尼亚”号撤离香港的情景,准确地记录了香港回归的难忘时刻,突出了这一事件的历史意义。

深入探究

①主谓倒装,突出重点。倒装句式,突出“别了”这一内容,能更好地表达情感,彰显文章主题。

②运用借代,形象生动。用“不列颠尼亚”号指代英国,既妥帖合理,又形象生动。毛泽东在1949 年美国对华政策失败、驻华大使司徒雷登回国之时,曾经写过一篇文章,题目是《别了,司徒雷登》。本文活用此标题,“别了”,委婉的语气中略带一丝嘲讽。

③巧用双关,意味深长。字面上看,是指参加完交接仪式的查尔斯王子和离任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,这是描述现实场景;深层含意是,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国管治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终被洗刷。

1.《别了,“不列颠尼亚”》这篇新闻的标题有什么独特之处?请结合文本简要赏析。

第一次降旗是港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下来,这标志着今后香港再也不会由港督来管治。

第二次降旗是当天港岛每天一次的降旗。这次降旗如果在平时就很平常,但在这一天意义却非常大,因为这面旗帜的降下,标志着被英国管治了 156 年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

第三次降旗是中英香港政权交接仪式上的易帜,这是最激动人心的一次。这次降旗,标志着英国对香港长达一个半世纪的管治结束了,也标志着中华人民共和国从此对香港恢复行使主权。

2.文中写了三次降旗,各有什么意义?

①观察视角独特。

作者没有将视角定位在一般新闻报道可能会选择的或写交接仪式现场的庄严,或写庆祝回归人群的激动,更没有对这一事件进行政治分析,而是另辟蹊径,选择了英方撤离这样一个独特的视角,新颖而别致。

②选材角度新颖。

选择了英方撤离这样一个独特的视角,作者并没有写成英军撤离大事记的形式,而是在简略介绍英国人降旗、参加交接仪式、登上“不列颠尼亚”号回国这一系列事件过程中,独出机杼地穿插对英国人登上香港、开始管治的历史的回顾,两相对照,将现实的事件放在了一个历史的背景中,这就更加突出了事件的历史意义。

3.《别了,“不列颠尼亚”》这篇新闻选取的角度与其他报道香港回归的新闻有什么不同?

好处:背景资料对事件做了必要的补充,使得每一项仪式都显示出历史的跨度,使人感受到深厚的历史内涵,也让人更加深刻地体会到仪式本身的现实内涵。因而,虽然作者并不直接发表评论,说出仪式的历史意义,但情感和评价暗含其中。

4.《别了,“不列颠尼亚”》一文中,在介绍了仪式之后,作者总要介绍一些背景材料,课文中现实场景和背景资料融合的事例有哪些?这样写的好处是什么?

①现实场景和背景资料有机融合。

本文作者在新闻事实发生的现场,将观察、分析得到的第一手材料展示给读者,并适当地加入了一些背景资料。如写彭定康离开港督府,就引入一些关于港督府历史的背景资料;写第二次降旗仪式的时候,加入英国占领了港岛,首次升旗的背景资料。这些背景资料的引入使人在感受到香港回归历史内涵的同时,增强了民族自豪感。

5.本文独出机杼,写法新颖,试结合具体课文进行分析。

②切入点小,以独特的视角揭露事件的重要内涵。

作者写香港回归这一举世瞩目的重大事件,没有选择宏大的场面作为切入点,写交接仪式隆重、庄严的现场,或者写人们欢欣鼓舞欢庆香港回归的场面,更没有对这一事件进行政治性分析,而是选择了英方撤离这样一个角度,并且把离任港督乘英国皇家游轮撤离香港这一事件放在历史背景中。这样写,不仅独特新颖,而且更有利于揭示这一事件的历史意义。

③语言含蓄,借景寓意。

这篇新闻作为政策性新闻,既要抒发我们的民族自豪感,又要保持外交上的主动,所以在语言上就更要讲究用语。作者巧妙地借助现场景物寓意抒情。如,文章反复叙写降旗与升旗,描写“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’ 号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’ 的背景”等,将“新”与“旧”、“撤离”与“交接”、“终结”与“新生”这一主题表现得淋漓尽致。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

部编版语文选择性必修上册第一单元

第3课

别了,“不列颠尼亚”

1.了解新闻报道的一般特征,掌握新闻各个结构部分的基本特征。

2.理解、赏析本文标题及写作视角的独特之处,理解、分析文中三次降旗的不同意义,探讨文本反映的时代精神。

3.掌握在新闻中运用现场景物表情达意与现实场景和背景资料相融合的写法。

素养目标

别了,“不列颠尼亚”

本文署名为周婷、杨兴,实际上作者是四个人:周树春、杨国强、徐兴堂、胥晓婷。这四位记者通力合作,真实准确地报道了盛大庄严的中英香港政权交接仪式。

作者简介

“别了,‘不列颠尼亚’”运用了倒装句式,新颖别致,意味深长。“不列颠尼亚”,即英国皇家游轮“不列颠尼亚”号。从标题中,一方面,我们看到了“不列颠尼亚”号在中国人的目光中,渐渐消失在茫茫的海面上;另一方面,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国对香港150 多年管治的终结,中国的这段屈辱终被洗刷。标题传递出中华民族在这个特定历史时刻的自豪感。

题目解说

写作背景

1997年7月1日零点,中国恢复对香港行使主权。为了报道并见证这一具有划时代意义的盛事,世界各大新闻媒体纷纷聚集香港,其阵容之大、人数之多,是世界新闻史上所罕见的。新华社的数位记者不辱使命,不负众望,作为历史的见证人,真实、准确地记录下了这难忘的时刻,写下《别了,“不列颠尼亚”》这篇实录性新闻佳作。

知识卡片

关于新闻

①新闻的定义

新闻是对新近已经发生和正在发生或早已发生却是新近发现的有价值的事实的及时报道,有广义和狭义之分。广义的新闻包括消息、通讯、特写、调查报告等,狭义的新闻专指消息。

②新闻的结构

新闻的结构比较固定,一般包括标题、导语、主体、背景、结语五个部分。

标题分主标题和副标题。主标题标明新闻内容,副标题补充、解释主标题内容。

导语就是引导读者阅读新闻的开头语,是处于新闻开头的一句话或一段话。

主体部分用最精练的文字,简明、扼要、生动、真实地写出新闻中最主要、最新鲜的事实。

背景主要是对新闻事件发生的历史、环境与原因的说明,为烘托和表达新闻的主题服务。

结语是新闻的最后一段或最后一句话,主要阐明新闻的意义,使读者对新闻的理解、感受加深,从中得到一定的启示。

③新闻的特点

真:新闻的事实必须真实。

短:篇幅要求短。

快:时效性。

活:要写得生动活泼,引人入胜。

强:思想性和指导性要强。

④新闻六要素

时间,地点,人物,事件的起因、经过、结果,即五个“W”和一个“H”—— Who(何人)、What(何事)、When(何时)、Where(何地)、Why(何因)、How(如何)。

资料链接

香港坎坷的历史

1841 年,英国强占香港岛,事后清政府曾试图用武力予以收复,道光皇帝为此发下多道谕旨,但清政府始终不能捍卫领土完整。

1842 年,清政府与英国签订不平等的《南京条约》,割让香港岛给英国。

1860 年,清政府与英国签订不平等的《北京条约》,割让九龙司地方一区给英国。

1898 年,英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,强租新界,租期 99 年。

1941 年,第二次世界大战期间,日军进犯香港,驻港英军无力抵抗,当时的香港总督杨慕琦宣布投降。香港被日本占领。1945 年,日本战败后撤出香港。

闻一多与《七子之歌》

1925年3 月,闻一多在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,分别为《澳门》《香港》《台湾》《威海卫》《广州湾》《九龙》和《旅顺,大连》。诗人以拟人的手法将这七处比作远离母亲怀抱的七个孩子,用小孩子的口吻哭诉他们被迫离开母亲的襁褓,受尽欺凌,渴望重回母亲怀抱的强烈情感。《香港》诗文如下:

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身分虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

关于“不列颠尼亚”

不列颠尼亚,也译作布列塔尼亚,是罗马帝国对大不列颠岛的拉丁文称呼。不列颠尼亚被罗马人神化,称不列颠女神。后来,演变为现代英国的化身和象征。不列颠尼亚也成为英国的别称、敬称。

不列颠尼亚这一称谓,在英国人心目中是非常庄严神圣的。 18 世纪上半叶,詹姆斯 汤姆森创作了诗作《统治吧,不列颠尼亚》,后来,这首诗被改编成同名合唱歌曲,即英国海军军歌,同时也是英国国歌之一。当年,正是唱着这首歌曲,英国击败了对手,称霸海上,成为日不落帝国。如今,每逢重大庆典活动,英国人都会摇动旌旗,齐声高唱这首歌。

中英关于香港问题的谈判

1982年,英国首相撒切尔夫人访华,拉开了中英关于香港问题谈判的序幕。邓小平会见撒切尔夫人。撒切尔夫人坚持“三个条约有效论”的立场。邓小平提出“一个国家,两种制度”的解决方案,并强调:关于主权问题,中国在这个问题上没有回旋余地。迫使英国不得不在中方建议的基础上同中方就香港问题进行谈判。整个谈判过程曲折,充满了激烈的交锋与较量。

1984年,《中英关于香港问题的联合声明》正式签字仪式在北京人民大会堂隆重举行。1985年,两国政府在北京互换批准书,《中英关于香港问题的联合声明》正式生效,香港进入了中国恢复行使主权前历时12 年的过渡期。

易错字音

( )欺上蒙下

( )蒙蒙细雨

②蒙

sāi

sài

sè

jáo

jué

( )不塞不流

( )塞翁失马

( )敷衍塞责

④塞

( )咬文嚼字

( )过屠大嚼

③嚼

( )千载难逢

( )载歌载舞

①载

zǎi

zài

mēng

méng

易混字形

(guǎn)( )窥蠡测

(jiān)草( )人命

②

(zhì)独树一( )

(chì)添油( )薪

(zhǐ)( )尺之功

①

(bǔ)吐( )握发

(pú)束蒲为( )

③

(chè)( )销处分

(chè)溪水澄( )

(zhé)如出一( )

④

帜

炽

咫

管

菅

哺

脯

撤

澈

辙

课内词语

掩映:

来龙去脉:

同甘共苦:

自力更生:

彼此遮掩而互相衬托。

山形地势像龙一样连贯着。后来比喻人、物的来历或事情的前因后果。

共同享受幸福,共同担当艰苦。

不依赖外力,靠自己的力量把事情办起来。

近义词语

1.居然/竟然

相同点:都是副词,都表示出乎意料,都可用于好的方面和不好的方面。

不同点:①“居然” 的语气较重,可用于主语后,也可用于主语前;“竟然”的语气较轻一些,用于主语后,不用于主语前。②“居然” 后面往往跟着一个不希望得到或发生的结果;“竟然”后面可以是主观意愿的反面,也可以是主观意愿的正面,还可以与主观意愿无关。

2.颠沛流离/流离失所

相同点:都形容生活困苦,四处流浪。

不同点:“颠沛流离”侧重困苦流浪。“流离失所” 侧重无家可归。

3.茅塞顿开/恍然大悟

相同点:都指一下子明白过来。

不同点:“茅塞顿开”侧重解决疑惑。“恍然大悟”侧重忽然醒悟。

4.标新立异/独树一帜

相同点:都指自成一体,与众不同。

不同点:“标新立异” 侧重新异突出。“独树一帜” 侧重创新,风格独特;多含褒义。

1.双关

4时30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

修辞运用

仿用:傍晚时分,兴高采烈的游击队战士望着插着太阳旗的敌人游艇冒着浓烟渐渐下沉,唱起了“西边的太阳快要落山了”的歌谣。

2.比拟

焦裕禄抡着手里的棍子说:“就坐这条船来的。”

仿用:卢班长指着战士们沾满泥浆的腿向首长报告说:“就是坐这辆11 路车来的。”

3.比喻

简短的几句话,像刀刻的一样刻在每一个同志的心上。

仿用:简短的几句问候,像阳光一样温暖着每一个探险队员的心。

4.排比

见到沙丘,他说:“栽上树,岂不是成了一片好绿林!”见到涝洼窝,他说:“这里可以栽苇、种蒲、养鱼。”见到碱地,他说:“治住它,把一片白变成一片青!”

仿用:对成绩优异的同学,他说:“超越自我,无限风光在险峰!”对成绩中等的同学,他说:“我相信,你还可以取得更大的进步。”对成绩较差的同学,他说:“不要气馁,一步一步坚持走下去,一定会到达理想的彼岸!”

填入下面横线处的句子排序正确的一项是 ( )

人们怎么会忘记,在那大雪封门的日子,他带着党的温暖走进了贫农的柴门;在那洪水暴发的日子,他拄着棍子带病到各个村庄察看水情。 ; ;

; ……这一切,多么熟悉,多么亲切啊!

①是他喊出了“锁住风沙,制伏洪水”的号召

②是他带领兰考人民扭转了兰考的局势,激发了人们的革命精神

③是他发现了贫下中农革命的“硬骨头”精神,使之在全县发扬光大

④是他高举着毛泽东思想的红灯,照亮了兰考人民自力更生的道路

A.②①④③ B.④①②③ C.④②①③ D.④③①②

语句排序

示例:本题考查语言的连贯能力。④ 是对人物精神、理论层面的阐释,其余三项都是对人物具体行为的概括,④ 对其余三句具有领起作用,排除A。② 中的“带领……”

“激发……精神”,分别对应① 的“号召”与③ 的“发现……精神”,因此② 应在①③ 前,可确定答案为C 项。

小妙招——排序题答题思路

①找中心句,明确观点或叙述、描写的对象。找统领句或总结句,理清逻辑关系。

②找照应或衔接关系,根据句子内容或结构,找出具有对应或衔接关系的句子。

③找关联词或提示性词语,进一步验证对句子先后顺序的判断是否正确。

课文探究

“日落余音”是英国人在降旗仪式上演奏的一首乐曲。这里以“日落余音”乐曲名一语双关,既指号角声,也暗指“日不落帝国”的衰落。

1.“4时30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆。”这里特别交代“日落余音”的号角声有何含意?

2.如何理解“但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从这里升起”这句话?

作者巧妙运用对比手法,强调这次降旗不再是以往港督离任的重复,而是终结性的最后一次。它既道出了彭定康“面色凝重”的原因,又写出了中国人民无比兴奋之情。

3.插入第4段关于港督府历史变迁的叙述,有什么作用?

在结构上,与上段末句中的港督府衔接,较自然地实现了场景转换。在内容上,将港督府昔日的辉煌与如今成为历史陈迹的冷落进行对比,表明中国那段屈辱的历史已成为过去。

4.为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指它的领土上永远都有阳光照耀。香港回归祖国,表明在中国的土地上,英国管治的“太阳”落山了。所以用“日落仪式”来形容被称为“日不落帝国”的英国的告别仪式。

5.最后一段作者为什么要十分精确地写出英国管治香港的时间?

对中国人民来说,英国在香港进行管治的这段历史是刻骨铭心的,是不应该被忘记的。中国人民经过漫长的等待,终于迎来了香港回到祖国怀抱的这一天。作者心中丰富的情感是通过精确地记下英国管治香港的时间来表现的。平实的语言,鲜明的对比,饱含了中国人民对香港历经长达一个半世纪的时间终于回归祖国的欣喜之情。

6.如何理解“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话?

“从海上来”,是说当年英国远征军远渡重洋,凭借坚船利炮强占了中国的领土,开始了对香港的管治;“从海上去”,明写查尔斯王子和离任港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,暗写英国对香港的管治结束,点明主旨。一“来”一“去”,沧海桑田,意味无穷。作者以简洁而平实的语言,表达了心潮的起伏,结束了新闻稿。

内容小结

主题归纳

本文描绘了英国查尔斯王子和离任港督彭定康乘英国皇家游轮“不列颠尼亚”号撤离香港的情景,准确地记录了香港回归的难忘时刻,突出了这一事件的历史意义。

深入探究

①主谓倒装,突出重点。倒装句式,突出“别了”这一内容,能更好地表达情感,彰显文章主题。

②运用借代,形象生动。用“不列颠尼亚”号指代英国,既妥帖合理,又形象生动。毛泽东在1949 年美国对华政策失败、驻华大使司徒雷登回国之时,曾经写过一篇文章,题目是《别了,司徒雷登》。本文活用此标题,“别了”,委婉的语气中略带一丝嘲讽。

③巧用双关,意味深长。字面上看,是指参加完交接仪式的查尔斯王子和离任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,这是描述现实场景;深层含意是,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国管治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终被洗刷。

1.《别了,“不列颠尼亚”》这篇新闻的标题有什么独特之处?请结合文本简要赏析。

第一次降旗是港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下来,这标志着今后香港再也不会由港督来管治。

第二次降旗是当天港岛每天一次的降旗。这次降旗如果在平时就很平常,但在这一天意义却非常大,因为这面旗帜的降下,标志着被英国管治了 156 年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

第三次降旗是中英香港政权交接仪式上的易帜,这是最激动人心的一次。这次降旗,标志着英国对香港长达一个半世纪的管治结束了,也标志着中华人民共和国从此对香港恢复行使主权。

2.文中写了三次降旗,各有什么意义?

①观察视角独特。

作者没有将视角定位在一般新闻报道可能会选择的或写交接仪式现场的庄严,或写庆祝回归人群的激动,更没有对这一事件进行政治分析,而是另辟蹊径,选择了英方撤离这样一个独特的视角,新颖而别致。

②选材角度新颖。

选择了英方撤离这样一个独特的视角,作者并没有写成英军撤离大事记的形式,而是在简略介绍英国人降旗、参加交接仪式、登上“不列颠尼亚”号回国这一系列事件过程中,独出机杼地穿插对英国人登上香港、开始管治的历史的回顾,两相对照,将现实的事件放在了一个历史的背景中,这就更加突出了事件的历史意义。

3.《别了,“不列颠尼亚”》这篇新闻选取的角度与其他报道香港回归的新闻有什么不同?

好处:背景资料对事件做了必要的补充,使得每一项仪式都显示出历史的跨度,使人感受到深厚的历史内涵,也让人更加深刻地体会到仪式本身的现实内涵。因而,虽然作者并不直接发表评论,说出仪式的历史意义,但情感和评价暗含其中。

4.《别了,“不列颠尼亚”》一文中,在介绍了仪式之后,作者总要介绍一些背景材料,课文中现实场景和背景资料融合的事例有哪些?这样写的好处是什么?

①现实场景和背景资料有机融合。

本文作者在新闻事实发生的现场,将观察、分析得到的第一手材料展示给读者,并适当地加入了一些背景资料。如写彭定康离开港督府,就引入一些关于港督府历史的背景资料;写第二次降旗仪式的时候,加入英国占领了港岛,首次升旗的背景资料。这些背景资料的引入使人在感受到香港回归历史内涵的同时,增强了民族自豪感。

5.本文独出机杼,写法新颖,试结合具体课文进行分析。

②切入点小,以独特的视角揭露事件的重要内涵。

作者写香港回归这一举世瞩目的重大事件,没有选择宏大的场面作为切入点,写交接仪式隆重、庄严的现场,或者写人们欢欣鼓舞欢庆香港回归的场面,更没有对这一事件进行政治性分析,而是选择了英方撤离这样一个角度,并且把离任港督乘英国皇家游轮撤离香港这一事件放在历史背景中。这样写,不仅独特新颖,而且更有利于揭示这一事件的历史意义。

③语言含蓄,借景寓意。

这篇新闻作为政策性新闻,既要抒发我们的民族自豪感,又要保持外交上的主动,所以在语言上就更要讲究用语。作者巧妙地借助现场景物寓意抒情。如,文章反复叙写降旗与升旗,描写“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’ 号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’ 的背景”等,将“新”与“旧”、“撤离”与“交接”、“终结”与“新生”这一主题表现得淋漓尽致。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php