第2课 第1篇 长征胜利万岁 课件

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

部编版语文选择性必修上册第一单元

第2课

长征胜利万岁

1.了解作者及长征的时代背景。

2.学习文章综合运用记叙、议论和抒情来表达感受的写法,感受真实的历史氛围。

3.鉴赏文中的场面描写和细节描写,理解其中所渗透的作者情感。

4.理解关键语句的含义与作用,探讨长征精神的时代意义。

素养目标

长征胜利万岁

杨成武(1914—2004),福建长汀人,共产主义战士,无产阶级革命家、军事家。1929 年参加革命,1930 年加入中国共产党。17 岁任团政委。后任红一军团第一师政治委员。长征中率部夺取泸定桥,突破天险腊子口。抗日战争全面爆发后,任八路军第一一五师独立团团长,独立第一师师长兼政治委员等职,率部参加平型关战斗和百团大战;指挥了著名的黄土岭战斗,击毙日本军“蒙疆驻屯军”最高司令官阿部规秀中将。中华人民共和国成立后,曾任京津卫戍区副司令员、司令员。参加抗美援朝,任中国人民志愿军第二十兵团司令员。1952 年后,先后任华北军区参谋长兼华北军区党委书记、副司令员兼京津卫戍区司令员、北京军区司令员、人民解放军副总参谋长等职。

1955 年被授予上将军衔。1955 年获一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章,1988 年获一级红星功勋荣誉章。

主要作品有《杨成武回忆录》《杨成武军事文选》等。

作者简介

题目既以“长征胜利”交代了文章所记述的中心事件,又以“万岁”这一表达欢呼的词语表达了长征胜利给作者带来的无比激动和兴奋之情,渲染出文章的情感基调。

题目解说

写作背景

本文选自《杨成武回忆录》(解放军出版社2007 年版)。这本书主要讲述土地革命战争时期和抗日战争时期、解放战争时期、社会主义革命和社会主义建设时期的事件。文章节选的内容,记述的是红四团和中央红军经过一年多艰苦卓绝的长征,到达陕北吴起镇,与陕北红军会师;击退“二马”骑兵;中央召开全军干部会议,毛泽东宣布红军长征胜利等事件。

资料链接

苏维埃

“苏维埃”一词是俄文汉语音译,原意即“代表会议”或“会议”。沙皇统治时期的国务会议就叫国务苏维埃。但自从革命以来,“苏维埃”一词便与由工人阶级经济组织成员选举出来的某种形式的议会相联系。1917 年俄国“十月革命”以后,苏维埃成为俄国新型政权的标志。到1927 年,中共中央将苏维埃作为工农民主专政的国家政权形式接受下来,并把建立苏维埃政权作为党的中心任务来抓。此后,中国共产党领导的政权组织形式开始由农民协会等形式向工农兵代表苏维埃转变。中国共产党在全国各地建立革命根据地时,普遍建立了苏维埃政权,故当时的革命根据地简称“苏区”。1931 年11月7日—20日,在江西瑞金举行了“第一次全国工农兵代表大会”(又称“中华苏维埃第一次全国代表大会”),建立“中华苏维埃共和国临时中央政府”,这样,工农兵代表苏维埃制度,就由中国共产党领导的农村革命根据地的地方工农民主专政政权的组织形式,转变为中华苏维埃共和国的国家政体,是人民代表大会制度雏形时期的一种形态。

长 征

长征,是土地革命战争时期,中国工农红军主力撤离长江南北各苏区,转战两年,到达陕甘苏区的战略转移行动。1934年10月,第五次反“围剿”失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军共进行了380余次战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团,其间共经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里,红一方面军于1935年10月到达陕北,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二、四方面军到达甘肃会宁地区,同红一方面军会师。红军三大主力会师,标志着万里长征的胜利结束。

红四团

文中的“红四团”是指红军长征时全军的前卫团:红一方面军一军团第二师第四团。红四团是一支具有光荣传统、战功显赫的部队,它的前身为参加过北伐战争的国民革命军第四军叶挺独立团,曾参加过彪炳史册的南昌起义、湘南暴动。军团长林彪、政委聂荣臻、参谋长左权、政治部主任朱瑞,第二师师长陈光、政委刘亚楼,四团团长耿飚、政委杨成武、参谋长李英华、党总支书记林子钦。1934 年10 月16 日,红四团涉过于都河,迈出了战略转移的第一步。这一天也就成为中央红军二万五千里长征的一个纪念日。在长征过程中,红四团四渡赤水,强渡乌江,强渡大渡河,飞夺泸定桥,突破天险腊子口,在红军长征中立下不朽功勋。

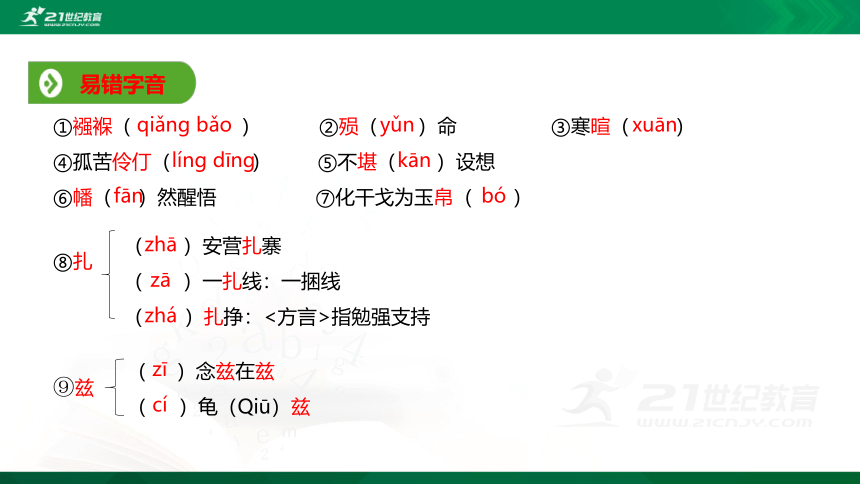

易错字音

①襁褓( ) ②殒( )命 ③寒暄( )

④孤苦伶仃( ) ⑤不堪( )设想

⑥幡( )然醒悟 ⑦化干戈为玉帛( )

( )安营扎寨

( )一扎线:一捆线

( )扎挣:<方言>指勉强支持

⑧扎

( )念兹在兹

( )龟(Qiū)兹

⑨兹

qiǎng bǎo yǔn xuān

líng dīng kān

fān bó

zhā

zā

zhá

zī

cí

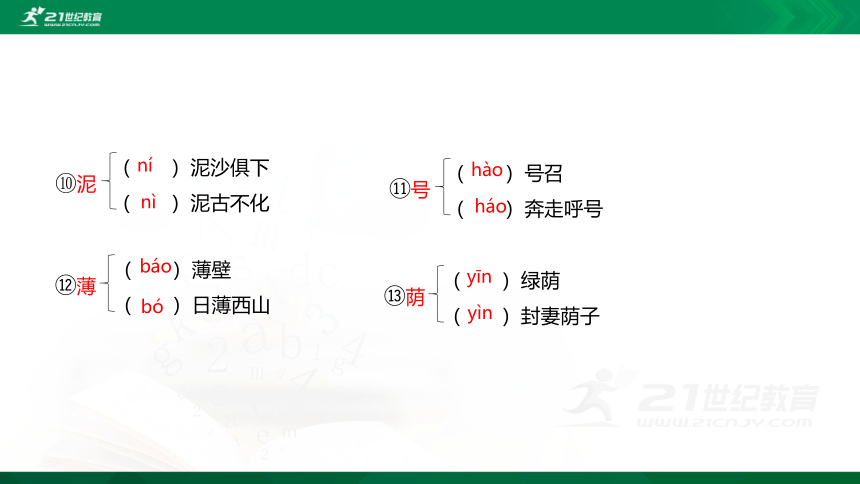

( )薄壁

( )日薄西山

薄

( )泥沙俱下

( )泥古不化

⑩泥

báo

( )绿荫

( )封妻荫子

荫

( )号召

( )奔走呼号

号

yīn

ní

nì

hào

háo

bó

yìn

易混字形

(xíng)井( )

(jìng)终南捷( )

①

(fù)名( )其实

(fú)尺( )千里

(fú)四方( )辏

②

(jiǎo)( )获

(xí)( )文

③

(huāng)兵( )马乱

(huāng)( )不择路

(huǎng)弥天大( )

④

(jū)( )束

(gōu)( )偻

(gǒu)( )杞

⑤

陉

径

副

幅

辐

缴

檄

荒

慌

谎

拘

佝

枸

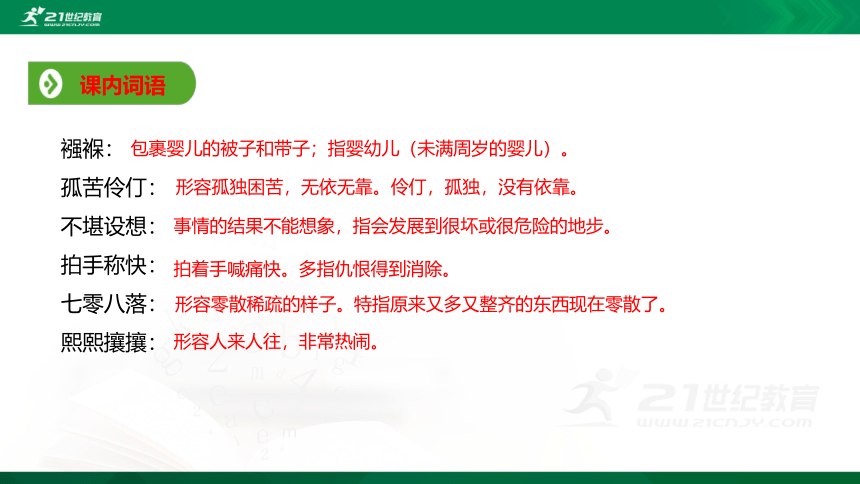

课内词语

襁褓:

孤苦伶仃:

不堪设想:

拍手称快:

七零八落:

熙熙攘攘:

包裹婴儿的被子和带子;指婴幼儿(未满周岁的婴儿)。

形容孤独困苦,无依无靠。伶仃,孤独,没有依靠。

事情的结果不能想象,指会发展到很坏或很危险的地步。

形容人来人往,非常热闹。

拍着手喊痛快。多指仇恨得到消除。

形容零散稀疏的样子。特指原来又多又整齐的东西现在零散了。

运筹帷幄:

名副其实:

化干戈为玉帛:

兵戎相见:

艰苦卓绝:

安营扎寨:

在后方决定作战策略。泛指筹划决策。筹,计谋、谋划;帷幄,古代军中帐幕。

名称或名声与实际相符合。副,相称,符合。也说名符其实。

指把战争或斗争转变为和平、友好。干戈,指战争;玉帛,玉器和丝织品,指和好。

原指军队搭起帐篷、修起栅栏住下,现泛指部队或其他团体建立临时驻地。

以武力相见,指用战争解决问题。兵戎,武器。

形容斗争十分艰苦,超出寻常。卓绝,极不平凡。

近义词语

1.邻近/临近

相同点:二者都可以作动词,表示“靠近,接近”。

不同点:“邻近”,位置接近,附近。指甲乙两处在空间上相邻。有名词用法。“临近”,(时间、地区)靠近,接近。没有名词用法。

2.抚育/抚养

相同点:都有“对年幼者进行照料、养育”的意思。

不同点:“抚育”可用于对儿童,也可用于对动植物;“抚养”只可用于人,不能用于动植物。

3.徘徊/彷徨

相同点:都有“在一个地方来回走动、犹豫不决”的意思。

不同点::“徘徊”侧重表现“来回走动”的行为状况;“彷徨”在表现“来回走动”动作行为的同时,还表现人物游移不定的神态。

4.不堪设想/危如累卵

相同点:二者都有“情况非常危险”的意思。

不同点:“不堪设想”侧重于表现事情结果的难以想象;“危如累卵”更强调情况危险的程度之重。

5.惨无人道/惨绝人寰

相同点:二者都有“非常狠毒残暴”的意思。

不同点:“惨无人道”形容残酷到了没有一点儿人性的地步,形容凶恶残暴到了极点,是对陈述对象行为做法的形容;“惨绝人寰”形容悲惨到了极点,人世上还没有过的悲惨,是对客观情状的形容。

6.功劳/功绩/功勋

相同点:三者都含有“对事业的贡献或功劳”的意思。

不同点:“功劳”运用范围比“功绩、功勋”广,语意程度在三者中最低,它泛指贡献,多用于一般事情上。“功绩”常指较大的贡献和成就,语意程度在三者中居中,多用于重大事业上。“功勋”专指重大的贡献、特殊的功劳,语意程度最重,多用于国家、人民的重大事业上。

7. 宣告/宣布

相同点:二者都有“公开使大家知道、明白”的意思。

不同点:“宣告”侧重于重大事件的宣布,行为主体可以是人、机关、单位,也可以是一种现象或事件,比如本课中的“长征”。“宣布”侧重于用公开的形式告知,主体是人或机关、单位。

1.拟人

吴起镇披着灿烂的阳光在欢迎我们。

修辞运用

仿用:西子湖身着节日的盛装迎接来自五湖四海的客人。

2.比拟

就在我们回击二马骑兵的同时,军委警卫连、工兵连在左权参谋长的率领下,也拔掉了陕北最反动的地主豪绅安在千佛山的一根钉子。

仿用:就在我们解决掉气动布局难题的同时,材料三组在张院士的带领下,也啃下了金属材料领域留下来的叶片耐高温问题这块最硬的骨头。

3.比喻

长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

仿用:共产党是启明星,共产党是红太阳,共产党是指路人。

4.设问

为什么写这样一封信?我是这样考虑的:我们进行抗日战争,这中间不只是打仗的问题,还要注意不失时机地对敌军进行政治工作。

仿用:学校为什么要重视心理健康教育?我们要明白这一点:学校不只是传授知识、培养能力和品德的地方,还是帮助学生全面健康成长的地方。

中国人民决不以日本士兵及人民为仇敌,所以坚持抗战,誓死抗日者,迫于日阀侵略而自卫耳。

以“行为”为主语,将句子改写成一个单句。可增删个别词语,不得改变句子原意。

句式变换

示例:不以日本士兵及人民为仇敌的中国人民坚持抗战、誓死抗日的行为,是迫于日阀侵略而进行的自卫。

课文探究

动词“ 欢叫”“冲”“跑”,形容词“沸腾”“ 欢乐”“热烈”,形象地描摹出指战员到达吴起镇后的激动场面,照应了标题,奠定全文情感基调。

1.赏析“‘吴起镇到了!’同志们欢叫着冲着跑了下去,看到这个欢乐、热烈的场面,我们都很高兴。”一句。

2.“自从过了哈达铺,我们为了保全和发展自己的力量……毛主席亲自指挥了这一仗”三段有哪三层意思?

①交代了红军长征的目的——发展力量,北上抗日;

②红军长征后亟需休整,与敌军作战面临不少困难;

③为了保卫边区人民胜利果实,这一仗却不得不打。

3.作者与邓小平同志的一段对话,对表现文章内容和人物分别具有怎样的作用?

①对话增强了回忆录内容的真实性。

②表现了邓小平关心宣传队的红小鬼和机关工作的同志,有大局观;也表现了作者服从命令的军人品质。

4.毛主席总结长征,交代了“二万五千里长征”这一说法的由来时,列举的一系列数字有什么表达作用?

从时间、地域、距离等角度对长征进行总结,表现了长征的艰难,给毛主席以及红军指战员留下了难以磨灭的记忆,同时也表现了红军不怕困难的革命精神。

5.试赏析“这时太阳在天空露出了笑脸,阳光灿烂,也许是由于刚才骑马狂奔出了阵汗,衣服湿了,现在骤然一热,我身不由己地打了一个寒噤,但还继续听着毛主席的讲话,只觉得周身的热血直往上涌。”一段文字。

景物描写恰当地烘托了人物情感。“阳光灿烂”照应上文“太阳快要出来”“天刚蒙蒙亮”,体现出叙事的时间顺序;“衣服湿了”照应上文的“一头是汗”。这种照应,使文章结构严谨缜密。

内容小结

主题归纳

本文作者记述了到达吴起镇、吴起镇战斗、毛主席在中央召开的全军干部会议上总结长征的功绩和意义并宣布长征胜利等事件,表达了对红军长征历尽千辛万苦终于取得胜利的无比喜悦和激动之情,彰显了无所畏惧的长征精神和汹涌澎湃的革命豪情。

深入探究

①以时间顺序为线索组织材料。

从整体上说,文章主要是按照时间顺序由先到后组织材料的:写红四团到达吴起镇,作者交代了时间为“10 月18 日这一天”;写毛主席等到吴起镇用了“没隔多久”来表示时间的延续,在记述吴起镇战斗时分别以“10 月的一天早晨”“8时整”来提示时间的变化;记述中央召开全军干部会议,又以“吴起镇战斗之后”交代了时间。

从局部来说,文章也多次点明时间的变化,比如写中央召开会议,分别以“太阳快要出来”“天刚蒙蒙亮”“这时太阳在天空露出了笑脸,阳光灿烂”来交代时间的变化。

以时间顺序为线索,可使文章脉络清晰,符合回忆录文体的一般要求,也符合读者的认知习惯,有利于读者阅读。

1.文章记述事件的线索是什么?好处是什么?红军长征到达陕北吴起镇,有很多事件可以回忆,作者是如何精心选材的?

②紧紧围绕标题选材,详略得当。

作者紧紧围绕“长征胜利”选材。作者所选的三个主要事件:红四团到达吴起镇,吴起镇战斗,中央召开全军干部会议、毛主席总结长征并宣布长征胜利,都很好地体现了“长征胜利”这一核心:红军胜利到达吴起镇,红军击溃二马骑兵、取得长征中最后一场战斗的胜利,毛主席宣布长征胜利。不枝不蔓,突出了“长征胜利”这一核心。

详略得当。作者详写三个主要事件,而对毛泽东、周恩来到达吴起镇,红军消灭千佛山的反动民团,向陕北甘泉前进,中央红军与红二十五、二十七军会师等内容略写,做到详略有致,主体突出。

(1)正面描写:

①场面描写。比如,红四团到达吴起镇后指战员“欢叫着冲着跑了下去”的欢乐、热烈的场面, 中央召开全军干部会时指挥员早早到场“把一个晒麦的场子占得满满的”“熙熙攘攘”的场面,以及会上欢呼“长征万岁!”“二万五千里长征万岁!”的场面等。

②人物动作行为描写。比如对指战员到达吴起镇时“欢叫”“ 冲”“跑”的动作描写,红四团的指战员与边区苏维埃政府的同志“互相祝贺,互诉衷肠”的行为描写,“我”“骑着马一口气跑了三十多里地”的描写等。

2.举例说明作者运用了哪些不同的手法,来表现红军指战员到达陕北后无比兴奋和激动的心情。

③人物心理活动描写。如“我们都很高兴”,见到区苏维埃政府的牌子“像见到久别重逢的亲人”,“我们仍穿着单衣,但情绪很高,心里始终觉得是热乎乎的”,“我的心情和同志们一样,十分激动”,“我们越听越激动,越听越高兴,深深感到:胜利来之多么不易”,“只觉得周身的热血直往上涌”等。

(2)侧面描写:

文中环境描写虽然不多,但有力地烘托出指战员长征胜利后的兴奋和激动心情。如开头部分“吴起镇披着灿烂的阳光在欢迎我们”,灿烂的阳光烘托出指战员灿烂的心情;文末部分“这时太阳在天空露出了笑脸,阳光灿烂”,太阳的笑脸就是在烘托和映射指战员的笑脸。

①毛泽东对长征的总结和评价,使文章从上文写红军指战员对长征胜利的激动与兴奋,上升到对长征胜利的理性认识层面,是文章内容的深入与推进,使读者能够更全面、准确、深入地理解长征胜利的意义。同时,以长征的史无前例、长征的伟大和长征的精神,为节选部分的标题“长征胜利万岁”做了一个必要而有力的注脚——“长征胜利万岁”绝不仅仅是一种激情之下的冲动表达,而是对中国共产党领导下的红军长征这一壮举的高度赞扬,是对长征胜利的一种源于理想信念的热情欢呼。

3.如何理解毛泽东“长征是历史纪录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机”这句话在文中的作用和在当时的意义?

②毛泽东这句话使红军指战员的革命信念更加坚定,激发了红军指战员对革命胜利的信心。这句话告诉红军指战员,中国共产党领导下的红军,开创的是一种史无前例的伟大事业,这是一个推翻旧世界、创造新世界的事业,是一个必定走向胜利的事业。在当时红军长征损失巨大,革命力量锐减的情况下,有利于及时打消有可能在一些人心里产生的消极悲观情绪,使红军指战员认识到共产党和红军力量的伟大,认识到所从事的事业的伟大,看到革命的光明前途,坚定理想信念,增强革命胜利的信心。

①将澎湃的胜利激情寓于平实的语言叙述之中。

红四团到达吴起镇时,指战员表现出无比的兴奋和激动;回击二马的吴起镇战斗,指战员心中充满奋勇杀敌的战斗激情;中央召开全军干部会议,会场上洋溢着胜利后的轻松和热闹;毛主席对红军长征的总结性讲话,充满着激荡人心的革命豪情和对革命的未来无比的自信之情;指战员听了毛主席的讲话,内心更是备受鼓舞,激发出无尽的革命热情。所有这些澎湃的激情,作者都用一种平实的语言叙述出来,通俗易懂,明白晓畅,读来毫无艰涩之感。

4. 本文情感澎湃而语言平实,精于剪裁而注重实录,试结合具体课文进行分析。

②精于剪裁,注重实录。

作为回忆录,作者一方面能够围绕本章节的核心内容“长征胜利”组织材料(分析见“重点1”),另一方面,作者遵循注重实录的原则,对自己没有亲身经历的事件大胆取舍,保证了文章内容的真实性和严谨性。比如,对毛泽东、周恩来等中央领导机关的同志到达吴起镇这一事件,虽然也能够很好地表现红军长征胜利,但由于作者所在的红四团是中央红军的先头部队,先于主力部队到达,对中央红军到达吴起镇的情形或许不是十分清楚,于是就一笔带过。同样,对军委警卫连、工兵连在左权参谋长的率领下消灭盘踞在千佛山的一股反动民团,作者因为没有亲历,也只是一笔带过。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

部编版语文选择性必修上册第一单元

第2课

长征胜利万岁

1.了解作者及长征的时代背景。

2.学习文章综合运用记叙、议论和抒情来表达感受的写法,感受真实的历史氛围。

3.鉴赏文中的场面描写和细节描写,理解其中所渗透的作者情感。

4.理解关键语句的含义与作用,探讨长征精神的时代意义。

素养目标

长征胜利万岁

杨成武(1914—2004),福建长汀人,共产主义战士,无产阶级革命家、军事家。1929 年参加革命,1930 年加入中国共产党。17 岁任团政委。后任红一军团第一师政治委员。长征中率部夺取泸定桥,突破天险腊子口。抗日战争全面爆发后,任八路军第一一五师独立团团长,独立第一师师长兼政治委员等职,率部参加平型关战斗和百团大战;指挥了著名的黄土岭战斗,击毙日本军“蒙疆驻屯军”最高司令官阿部规秀中将。中华人民共和国成立后,曾任京津卫戍区副司令员、司令员。参加抗美援朝,任中国人民志愿军第二十兵团司令员。1952 年后,先后任华北军区参谋长兼华北军区党委书记、副司令员兼京津卫戍区司令员、北京军区司令员、人民解放军副总参谋长等职。

1955 年被授予上将军衔。1955 年获一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章,1988 年获一级红星功勋荣誉章。

主要作品有《杨成武回忆录》《杨成武军事文选》等。

作者简介

题目既以“长征胜利”交代了文章所记述的中心事件,又以“万岁”这一表达欢呼的词语表达了长征胜利给作者带来的无比激动和兴奋之情,渲染出文章的情感基调。

题目解说

写作背景

本文选自《杨成武回忆录》(解放军出版社2007 年版)。这本书主要讲述土地革命战争时期和抗日战争时期、解放战争时期、社会主义革命和社会主义建设时期的事件。文章节选的内容,记述的是红四团和中央红军经过一年多艰苦卓绝的长征,到达陕北吴起镇,与陕北红军会师;击退“二马”骑兵;中央召开全军干部会议,毛泽东宣布红军长征胜利等事件。

资料链接

苏维埃

“苏维埃”一词是俄文汉语音译,原意即“代表会议”或“会议”。沙皇统治时期的国务会议就叫国务苏维埃。但自从革命以来,“苏维埃”一词便与由工人阶级经济组织成员选举出来的某种形式的议会相联系。1917 年俄国“十月革命”以后,苏维埃成为俄国新型政权的标志。到1927 年,中共中央将苏维埃作为工农民主专政的国家政权形式接受下来,并把建立苏维埃政权作为党的中心任务来抓。此后,中国共产党领导的政权组织形式开始由农民协会等形式向工农兵代表苏维埃转变。中国共产党在全国各地建立革命根据地时,普遍建立了苏维埃政权,故当时的革命根据地简称“苏区”。1931 年11月7日—20日,在江西瑞金举行了“第一次全国工农兵代表大会”(又称“中华苏维埃第一次全国代表大会”),建立“中华苏维埃共和国临时中央政府”,这样,工农兵代表苏维埃制度,就由中国共产党领导的农村革命根据地的地方工农民主专政政权的组织形式,转变为中华苏维埃共和国的国家政体,是人民代表大会制度雏形时期的一种形态。

长 征

长征,是土地革命战争时期,中国工农红军主力撤离长江南北各苏区,转战两年,到达陕甘苏区的战略转移行动。1934年10月,第五次反“围剿”失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军共进行了380余次战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团,其间共经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里,红一方面军于1935年10月到达陕北,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二、四方面军到达甘肃会宁地区,同红一方面军会师。红军三大主力会师,标志着万里长征的胜利结束。

红四团

文中的“红四团”是指红军长征时全军的前卫团:红一方面军一军团第二师第四团。红四团是一支具有光荣传统、战功显赫的部队,它的前身为参加过北伐战争的国民革命军第四军叶挺独立团,曾参加过彪炳史册的南昌起义、湘南暴动。军团长林彪、政委聂荣臻、参谋长左权、政治部主任朱瑞,第二师师长陈光、政委刘亚楼,四团团长耿飚、政委杨成武、参谋长李英华、党总支书记林子钦。1934 年10 月16 日,红四团涉过于都河,迈出了战略转移的第一步。这一天也就成为中央红军二万五千里长征的一个纪念日。在长征过程中,红四团四渡赤水,强渡乌江,强渡大渡河,飞夺泸定桥,突破天险腊子口,在红军长征中立下不朽功勋。

易错字音

①襁褓( ) ②殒( )命 ③寒暄( )

④孤苦伶仃( ) ⑤不堪( )设想

⑥幡( )然醒悟 ⑦化干戈为玉帛( )

( )安营扎寨

( )一扎线:一捆线

( )扎挣:<方言>指勉强支持

⑧扎

( )念兹在兹

( )龟(Qiū)兹

⑨兹

qiǎng bǎo yǔn xuān

líng dīng kān

fān bó

zhā

zā

zhá

zī

cí

( )薄壁

( )日薄西山

薄

( )泥沙俱下

( )泥古不化

⑩泥

báo

( )绿荫

( )封妻荫子

荫

( )号召

( )奔走呼号

号

yīn

ní

nì

hào

háo

bó

yìn

易混字形

(xíng)井( )

(jìng)终南捷( )

①

(fù)名( )其实

(fú)尺( )千里

(fú)四方( )辏

②

(jiǎo)( )获

(xí)( )文

③

(huāng)兵( )马乱

(huāng)( )不择路

(huǎng)弥天大( )

④

(jū)( )束

(gōu)( )偻

(gǒu)( )杞

⑤

陉

径

副

幅

辐

缴

檄

荒

慌

谎

拘

佝

枸

课内词语

襁褓:

孤苦伶仃:

不堪设想:

拍手称快:

七零八落:

熙熙攘攘:

包裹婴儿的被子和带子;指婴幼儿(未满周岁的婴儿)。

形容孤独困苦,无依无靠。伶仃,孤独,没有依靠。

事情的结果不能想象,指会发展到很坏或很危险的地步。

形容人来人往,非常热闹。

拍着手喊痛快。多指仇恨得到消除。

形容零散稀疏的样子。特指原来又多又整齐的东西现在零散了。

运筹帷幄:

名副其实:

化干戈为玉帛:

兵戎相见:

艰苦卓绝:

安营扎寨:

在后方决定作战策略。泛指筹划决策。筹,计谋、谋划;帷幄,古代军中帐幕。

名称或名声与实际相符合。副,相称,符合。也说名符其实。

指把战争或斗争转变为和平、友好。干戈,指战争;玉帛,玉器和丝织品,指和好。

原指军队搭起帐篷、修起栅栏住下,现泛指部队或其他团体建立临时驻地。

以武力相见,指用战争解决问题。兵戎,武器。

形容斗争十分艰苦,超出寻常。卓绝,极不平凡。

近义词语

1.邻近/临近

相同点:二者都可以作动词,表示“靠近,接近”。

不同点:“邻近”,位置接近,附近。指甲乙两处在空间上相邻。有名词用法。“临近”,(时间、地区)靠近,接近。没有名词用法。

2.抚育/抚养

相同点:都有“对年幼者进行照料、养育”的意思。

不同点:“抚育”可用于对儿童,也可用于对动植物;“抚养”只可用于人,不能用于动植物。

3.徘徊/彷徨

相同点:都有“在一个地方来回走动、犹豫不决”的意思。

不同点::“徘徊”侧重表现“来回走动”的行为状况;“彷徨”在表现“来回走动”动作行为的同时,还表现人物游移不定的神态。

4.不堪设想/危如累卵

相同点:二者都有“情况非常危险”的意思。

不同点:“不堪设想”侧重于表现事情结果的难以想象;“危如累卵”更强调情况危险的程度之重。

5.惨无人道/惨绝人寰

相同点:二者都有“非常狠毒残暴”的意思。

不同点:“惨无人道”形容残酷到了没有一点儿人性的地步,形容凶恶残暴到了极点,是对陈述对象行为做法的形容;“惨绝人寰”形容悲惨到了极点,人世上还没有过的悲惨,是对客观情状的形容。

6.功劳/功绩/功勋

相同点:三者都含有“对事业的贡献或功劳”的意思。

不同点:“功劳”运用范围比“功绩、功勋”广,语意程度在三者中最低,它泛指贡献,多用于一般事情上。“功绩”常指较大的贡献和成就,语意程度在三者中居中,多用于重大事业上。“功勋”专指重大的贡献、特殊的功劳,语意程度最重,多用于国家、人民的重大事业上。

7. 宣告/宣布

相同点:二者都有“公开使大家知道、明白”的意思。

不同点:“宣告”侧重于重大事件的宣布,行为主体可以是人、机关、单位,也可以是一种现象或事件,比如本课中的“长征”。“宣布”侧重于用公开的形式告知,主体是人或机关、单位。

1.拟人

吴起镇披着灿烂的阳光在欢迎我们。

修辞运用

仿用:西子湖身着节日的盛装迎接来自五湖四海的客人。

2.比拟

就在我们回击二马骑兵的同时,军委警卫连、工兵连在左权参谋长的率领下,也拔掉了陕北最反动的地主豪绅安在千佛山的一根钉子。

仿用:就在我们解决掉气动布局难题的同时,材料三组在张院士的带领下,也啃下了金属材料领域留下来的叶片耐高温问题这块最硬的骨头。

3.比喻

长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

仿用:共产党是启明星,共产党是红太阳,共产党是指路人。

4.设问

为什么写这样一封信?我是这样考虑的:我们进行抗日战争,这中间不只是打仗的问题,还要注意不失时机地对敌军进行政治工作。

仿用:学校为什么要重视心理健康教育?我们要明白这一点:学校不只是传授知识、培养能力和品德的地方,还是帮助学生全面健康成长的地方。

中国人民决不以日本士兵及人民为仇敌,所以坚持抗战,誓死抗日者,迫于日阀侵略而自卫耳。

以“行为”为主语,将句子改写成一个单句。可增删个别词语,不得改变句子原意。

句式变换

示例:不以日本士兵及人民为仇敌的中国人民坚持抗战、誓死抗日的行为,是迫于日阀侵略而进行的自卫。

课文探究

动词“ 欢叫”“冲”“跑”,形容词“沸腾”“ 欢乐”“热烈”,形象地描摹出指战员到达吴起镇后的激动场面,照应了标题,奠定全文情感基调。

1.赏析“‘吴起镇到了!’同志们欢叫着冲着跑了下去,看到这个欢乐、热烈的场面,我们都很高兴。”一句。

2.“自从过了哈达铺,我们为了保全和发展自己的力量……毛主席亲自指挥了这一仗”三段有哪三层意思?

①交代了红军长征的目的——发展力量,北上抗日;

②红军长征后亟需休整,与敌军作战面临不少困难;

③为了保卫边区人民胜利果实,这一仗却不得不打。

3.作者与邓小平同志的一段对话,对表现文章内容和人物分别具有怎样的作用?

①对话增强了回忆录内容的真实性。

②表现了邓小平关心宣传队的红小鬼和机关工作的同志,有大局观;也表现了作者服从命令的军人品质。

4.毛主席总结长征,交代了“二万五千里长征”这一说法的由来时,列举的一系列数字有什么表达作用?

从时间、地域、距离等角度对长征进行总结,表现了长征的艰难,给毛主席以及红军指战员留下了难以磨灭的记忆,同时也表现了红军不怕困难的革命精神。

5.试赏析“这时太阳在天空露出了笑脸,阳光灿烂,也许是由于刚才骑马狂奔出了阵汗,衣服湿了,现在骤然一热,我身不由己地打了一个寒噤,但还继续听着毛主席的讲话,只觉得周身的热血直往上涌。”一段文字。

景物描写恰当地烘托了人物情感。“阳光灿烂”照应上文“太阳快要出来”“天刚蒙蒙亮”,体现出叙事的时间顺序;“衣服湿了”照应上文的“一头是汗”。这种照应,使文章结构严谨缜密。

内容小结

主题归纳

本文作者记述了到达吴起镇、吴起镇战斗、毛主席在中央召开的全军干部会议上总结长征的功绩和意义并宣布长征胜利等事件,表达了对红军长征历尽千辛万苦终于取得胜利的无比喜悦和激动之情,彰显了无所畏惧的长征精神和汹涌澎湃的革命豪情。

深入探究

①以时间顺序为线索组织材料。

从整体上说,文章主要是按照时间顺序由先到后组织材料的:写红四团到达吴起镇,作者交代了时间为“10 月18 日这一天”;写毛主席等到吴起镇用了“没隔多久”来表示时间的延续,在记述吴起镇战斗时分别以“10 月的一天早晨”“8时整”来提示时间的变化;记述中央召开全军干部会议,又以“吴起镇战斗之后”交代了时间。

从局部来说,文章也多次点明时间的变化,比如写中央召开会议,分别以“太阳快要出来”“天刚蒙蒙亮”“这时太阳在天空露出了笑脸,阳光灿烂”来交代时间的变化。

以时间顺序为线索,可使文章脉络清晰,符合回忆录文体的一般要求,也符合读者的认知习惯,有利于读者阅读。

1.文章记述事件的线索是什么?好处是什么?红军长征到达陕北吴起镇,有很多事件可以回忆,作者是如何精心选材的?

②紧紧围绕标题选材,详略得当。

作者紧紧围绕“长征胜利”选材。作者所选的三个主要事件:红四团到达吴起镇,吴起镇战斗,中央召开全军干部会议、毛主席总结长征并宣布长征胜利,都很好地体现了“长征胜利”这一核心:红军胜利到达吴起镇,红军击溃二马骑兵、取得长征中最后一场战斗的胜利,毛主席宣布长征胜利。不枝不蔓,突出了“长征胜利”这一核心。

详略得当。作者详写三个主要事件,而对毛泽东、周恩来到达吴起镇,红军消灭千佛山的反动民团,向陕北甘泉前进,中央红军与红二十五、二十七军会师等内容略写,做到详略有致,主体突出。

(1)正面描写:

①场面描写。比如,红四团到达吴起镇后指战员“欢叫着冲着跑了下去”的欢乐、热烈的场面, 中央召开全军干部会时指挥员早早到场“把一个晒麦的场子占得满满的”“熙熙攘攘”的场面,以及会上欢呼“长征万岁!”“二万五千里长征万岁!”的场面等。

②人物动作行为描写。比如对指战员到达吴起镇时“欢叫”“ 冲”“跑”的动作描写,红四团的指战员与边区苏维埃政府的同志“互相祝贺,互诉衷肠”的行为描写,“我”“骑着马一口气跑了三十多里地”的描写等。

2.举例说明作者运用了哪些不同的手法,来表现红军指战员到达陕北后无比兴奋和激动的心情。

③人物心理活动描写。如“我们都很高兴”,见到区苏维埃政府的牌子“像见到久别重逢的亲人”,“我们仍穿着单衣,但情绪很高,心里始终觉得是热乎乎的”,“我的心情和同志们一样,十分激动”,“我们越听越激动,越听越高兴,深深感到:胜利来之多么不易”,“只觉得周身的热血直往上涌”等。

(2)侧面描写:

文中环境描写虽然不多,但有力地烘托出指战员长征胜利后的兴奋和激动心情。如开头部分“吴起镇披着灿烂的阳光在欢迎我们”,灿烂的阳光烘托出指战员灿烂的心情;文末部分“这时太阳在天空露出了笑脸,阳光灿烂”,太阳的笑脸就是在烘托和映射指战员的笑脸。

①毛泽东对长征的总结和评价,使文章从上文写红军指战员对长征胜利的激动与兴奋,上升到对长征胜利的理性认识层面,是文章内容的深入与推进,使读者能够更全面、准确、深入地理解长征胜利的意义。同时,以长征的史无前例、长征的伟大和长征的精神,为节选部分的标题“长征胜利万岁”做了一个必要而有力的注脚——“长征胜利万岁”绝不仅仅是一种激情之下的冲动表达,而是对中国共产党领导下的红军长征这一壮举的高度赞扬,是对长征胜利的一种源于理想信念的热情欢呼。

3.如何理解毛泽东“长征是历史纪录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机”这句话在文中的作用和在当时的意义?

②毛泽东这句话使红军指战员的革命信念更加坚定,激发了红军指战员对革命胜利的信心。这句话告诉红军指战员,中国共产党领导下的红军,开创的是一种史无前例的伟大事业,这是一个推翻旧世界、创造新世界的事业,是一个必定走向胜利的事业。在当时红军长征损失巨大,革命力量锐减的情况下,有利于及时打消有可能在一些人心里产生的消极悲观情绪,使红军指战员认识到共产党和红军力量的伟大,认识到所从事的事业的伟大,看到革命的光明前途,坚定理想信念,增强革命胜利的信心。

①将澎湃的胜利激情寓于平实的语言叙述之中。

红四团到达吴起镇时,指战员表现出无比的兴奋和激动;回击二马的吴起镇战斗,指战员心中充满奋勇杀敌的战斗激情;中央召开全军干部会议,会场上洋溢着胜利后的轻松和热闹;毛主席对红军长征的总结性讲话,充满着激荡人心的革命豪情和对革命的未来无比的自信之情;指战员听了毛主席的讲话,内心更是备受鼓舞,激发出无尽的革命热情。所有这些澎湃的激情,作者都用一种平实的语言叙述出来,通俗易懂,明白晓畅,读来毫无艰涩之感。

4. 本文情感澎湃而语言平实,精于剪裁而注重实录,试结合具体课文进行分析。

②精于剪裁,注重实录。

作为回忆录,作者一方面能够围绕本章节的核心内容“长征胜利”组织材料(分析见“重点1”),另一方面,作者遵循注重实录的原则,对自己没有亲身经历的事件大胆取舍,保证了文章内容的真实性和严谨性。比如,对毛泽东、周恩来等中央领导机关的同志到达吴起镇这一事件,虽然也能够很好地表现红军长征胜利,但由于作者所在的红四团是中央红军的先头部队,先于主力部队到达,对中央红军到达吴起镇的情形或许不是十分清楚,于是就一笔带过。同样,对军委警卫连、工兵连在左权参谋长的率领下消灭盘踞在千佛山的一股反动民团,作者因为没有亲历,也只是一笔带过。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php