人教版物理八年级下册同步提优训练 第八章 运动和力 单元复习(有解析)

文档属性

| 名称 | 人教版物理八年级下册同步提优训练 第八章 运动和力 单元复习(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 310.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-26 18:39:59 | ||

图片预览

文档简介

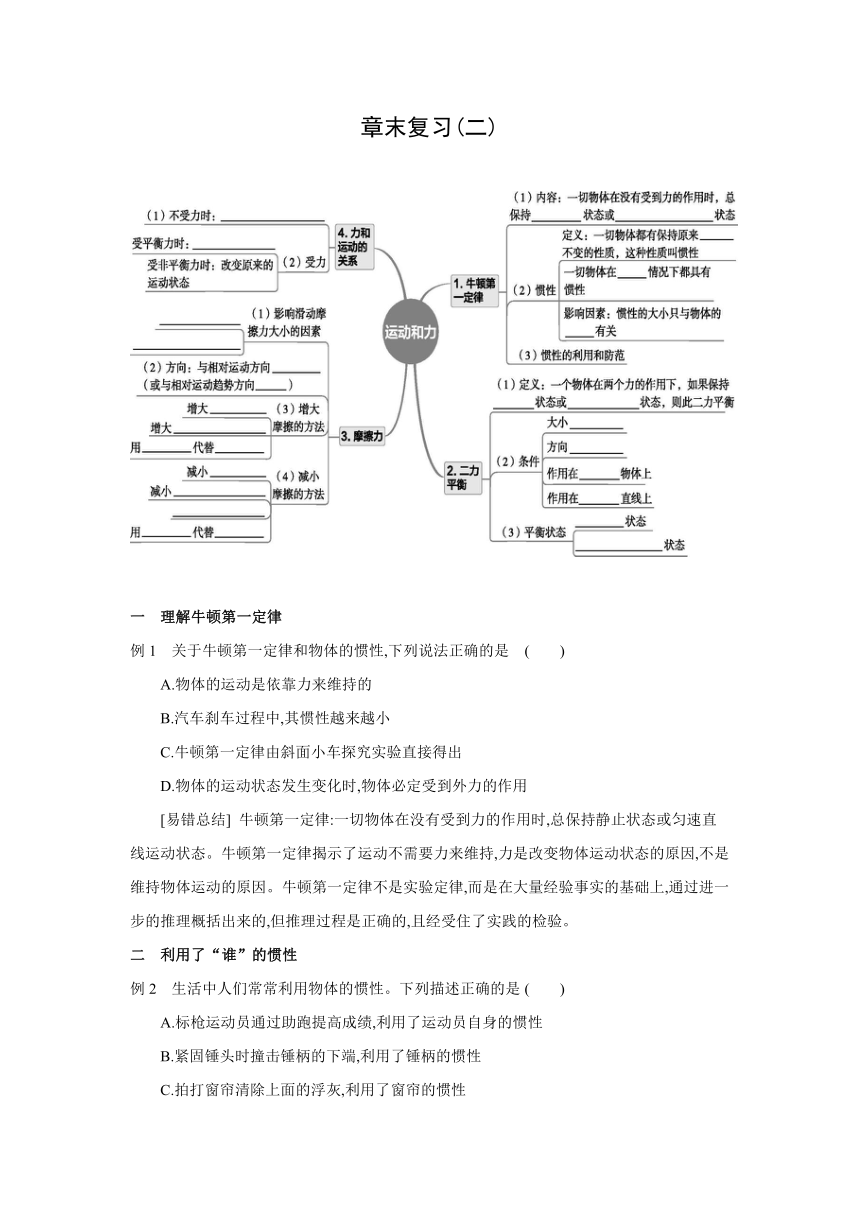

章末复习(二)

一 理解牛顿第一定律

例1 关于牛顿第一定律和物体的惯性,下列说法正确的是 ( )

A.物体的运动是依靠力来维持的

B.汽车刹车过程中,其惯性越来越小

C.牛顿第一定律由斜面小车探究实验直接得出

D.物体的运动状态发生变化时,物体必定受到外力的作用

[易错总结] 牛顿第一定律:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。牛顿第一定律揭示了运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因,不是维持物体运动的原因。牛顿第一定律不是实验定律,而是在大量经验事实的基础上,通过进一步的推理概括出来的,但推理过程是正确的,且经受住了实践的检验。

二 利用了“谁”的惯性

例2 生活中人们常常利用物体的惯性。下列描述正确的是 ( )

A.标枪运动员通过助跑提高成绩,利用了运动员自身的惯性

B.紧固锤头时撞击锤柄的下端,利用了锤柄的惯性

C.拍打窗帘清除上面的浮灰,利用了窗帘的惯性

D.将脸盆里的水泼出去,利用了水的惯性

[易错总结] 在分析利用惯性的现象时,要明确利用了“谁”的惯性,通常的分析方法是:首先判断力的作用使哪个物体的运动状态发生了变化,再看哪个物体的运动状态没有发生变化,以此确定利用的是“谁”的惯性。

三 不是所有的运动状态都是平衡状态

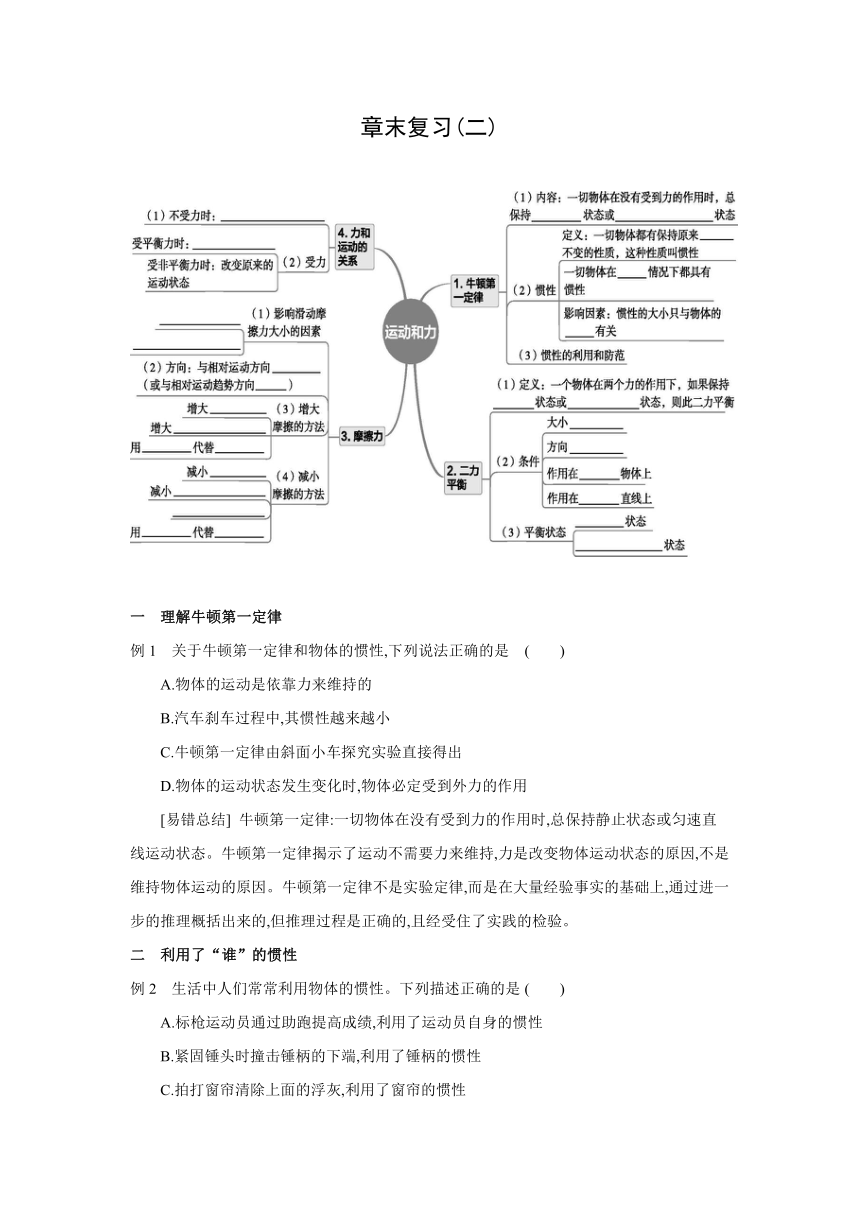

例3 如图所示,在一根结实的细绳的一端拴一个小球,绳子的一端固定在悬挂点O上,做成一个单摆。拉动小球到B处,放手后使它摆动起来,则小球在摆动过程中,下列说法正确的是 ( )

A.小球运动到最低处A时,细绳对它的拉力与它受到的重力平衡

B.小球运动到最高处B时,细绳对它的拉力与它受到的重力平衡

C.小球运动到最高处C时,细绳对它的拉力与它受到的重力平衡

D.在摆动过程的任一位置,小球受到的力都不平衡

[易错总结] 平衡状态:匀速直线运动状态或静止状态,此时物体受平衡力(即合力为零)或不受力。非平衡状态:加速、减速或做曲线运动,此时物体受非平衡力作用(即合力不为零)。(特例:竖直向上抛出的小球在最高点速度为零,此时小球处于非平衡状态,受非平衡力作用)

四 “叠加”物体的平衡力判断

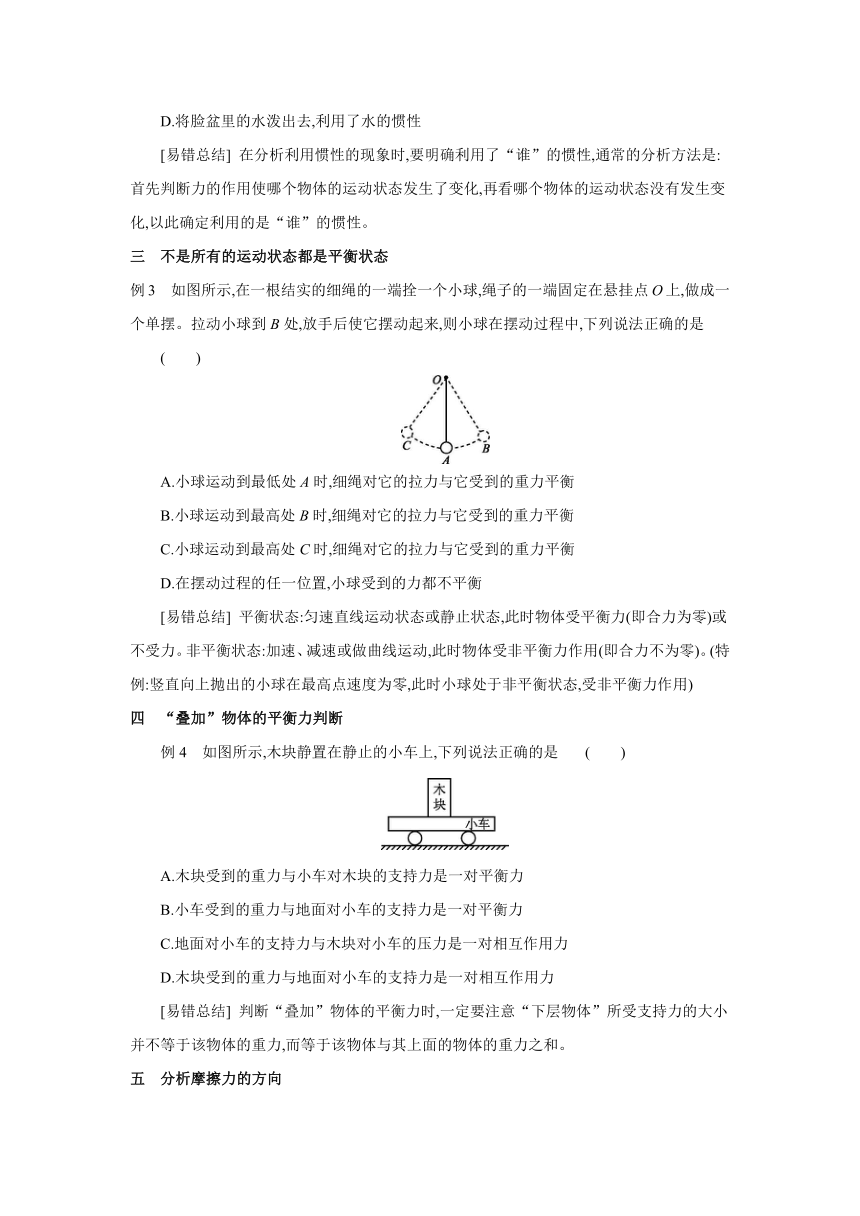

例4 如图所示,木块静置在静止的小车上,下列说法正确的是 ( )

A.木块受到的重力与小车对木块的支持力是一对平衡力

B.小车受到的重力与地面对小车的支持力是一对平衡力

C.地面对小车的支持力与木块对小车的压力是一对相互作用力

D.木块受到的重力与地面对小车的支持力是一对相互作用力

[易错总结] 判断“叠加”物体的平衡力时,一定要注意“下层物体”所受支持力的大小并不等于该物体的重力,而等于该物体与其上面的物体的重力之和。

五 分析摩擦力的方向

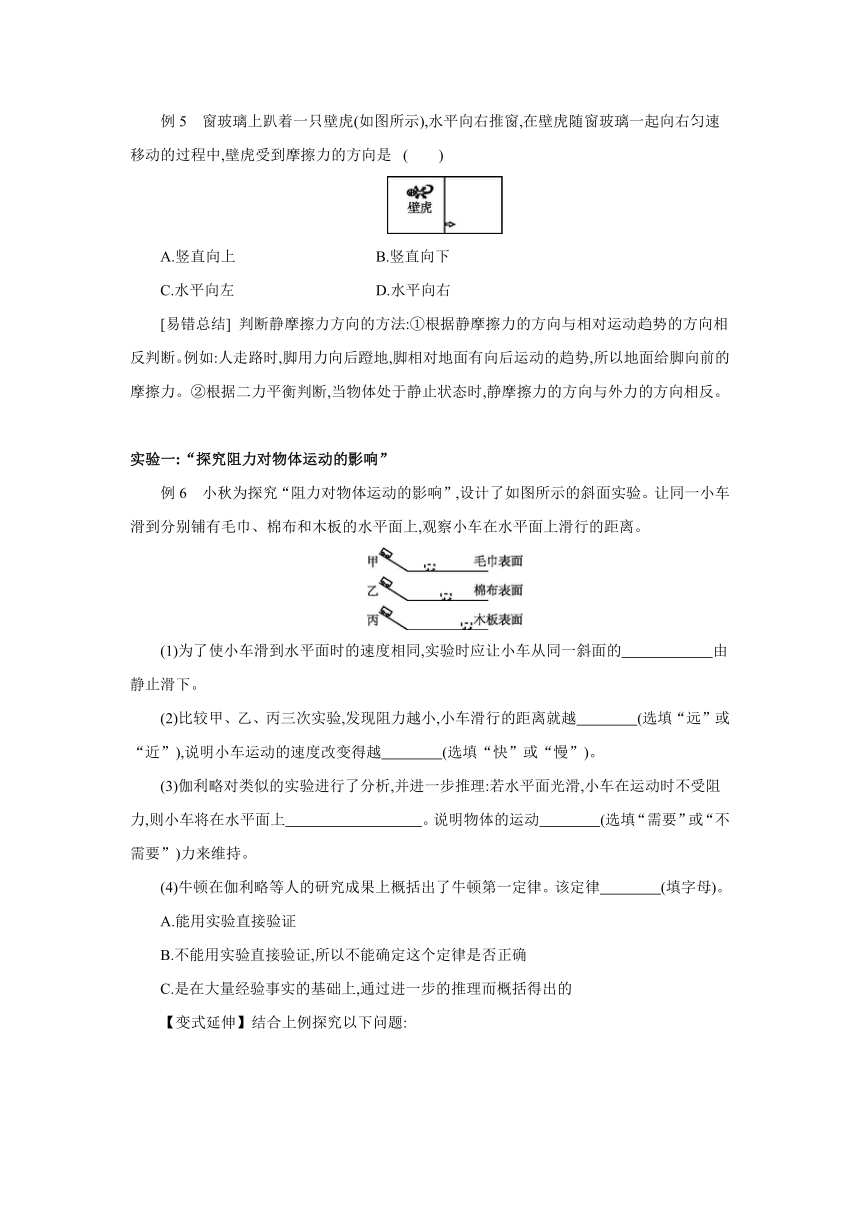

例5 窗玻璃上趴着一只壁虎(如图所示),水平向右推窗,在壁虎随窗玻璃一起向右匀速移动的过程中,壁虎受到摩擦力的方向是 ( )

A.竖直向上 B.竖直向下

C.水平向左 D.水平向右

[易错总结] 判断静摩擦力方向的方法:①根据静摩擦力的方向与相对运动趋势的方向相反判断。例如:人走路时,脚用力向后蹬地,脚相对地面有向后运动的趋势,所以地面给脚向前的摩擦力。②根据二力平衡判断,当物体处于静止状态时,静摩擦力的方向与外力的方向相反。

实验一:“探究阻力对物体运动的影响”

例6 小秋为探究“阻力对物体运动的影响”,设计了如图所示的斜面实验。让同一小车滑到分别铺有毛巾、棉布和木板的水平面上,观察小车在水平面上滑行的距离。

(1)为了使小车滑到水平面时的速度相同,实验时应让小车从同一斜面的 由静止滑下。

(2)比较甲、乙、丙三次实验,发现阻力越小,小车滑行的距离就越 (选填“远”或“近”),说明小车运动的速度改变得越 (选填“快”或“慢”)。

(3)伽利略对类似的实验进行了分析,并进一步推理:若水平面光滑,小车在运动时不受阻力,则小车将在水平面上 。说明物体的运动 (选填“需要”或“不需要”)力来维持。

(4)牛顿在伽利略等人的研究成果上概括出了牛顿第一定律。该定律 (填字母)。

A.能用实验直接验证

B.不能用实验直接验证,所以不能确定这个定律是否正确

C.是在大量经验事实的基础上,通过进一步的推理而概括得出的

【变式延伸】结合上例探究以下问题:

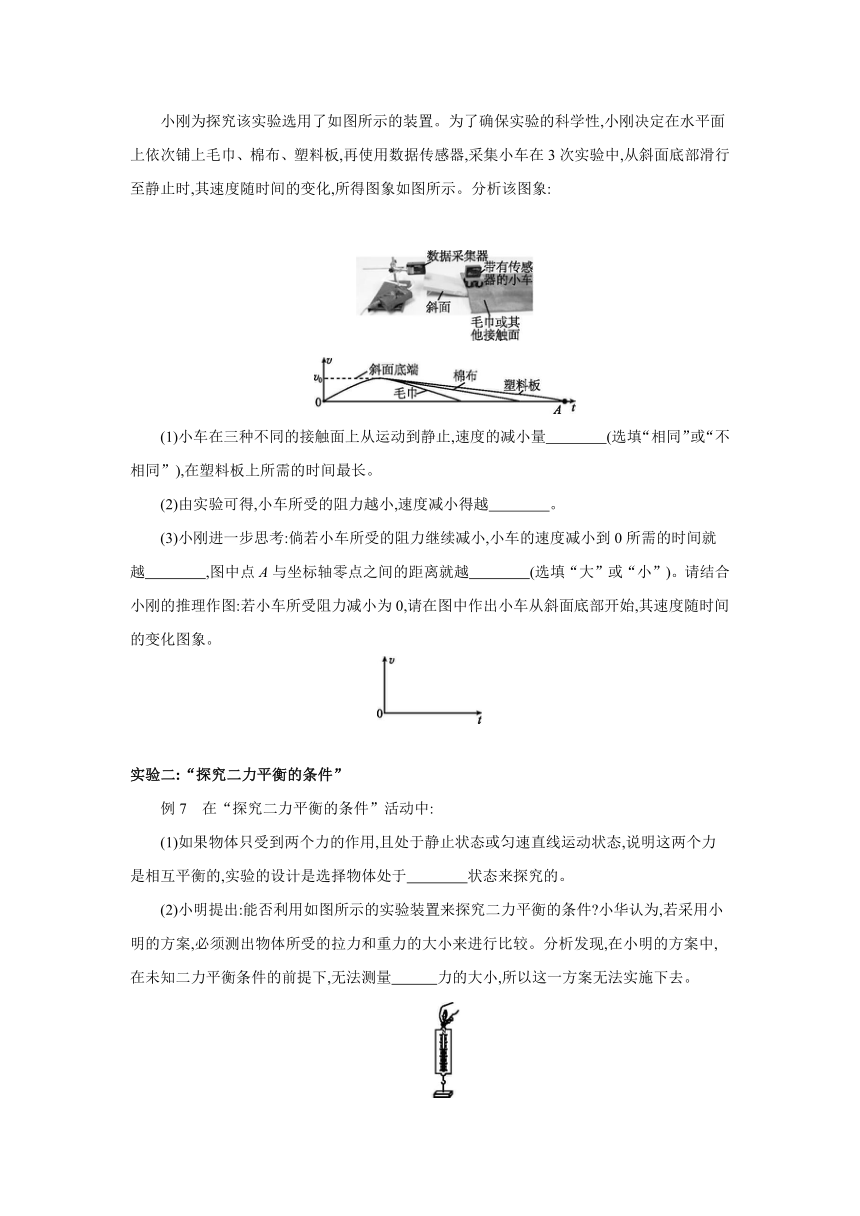

小刚为探究该实验选用了如图所示的装置。为了确保实验的科学性,小刚决定在水平面上依次铺上毛巾、棉布、塑料板,再使用数据传感器,采集小车在3次实验中,从斜面底部滑行至静止时,其速度随时间的变化,所得图象如图所示。分析该图象:

(1)小车在三种不同的接触面上从运动到静止,速度的减小量 (选填“相同”或“不相同”),在塑料板上所需的时间最长。

(2)由实验可得,小车所受的阻力越小,速度减小得越 。

(3)小刚进一步思考:倘若小车所受的阻力继续减小,小车的速度减小到0所需的时间就越 ,图中点A与坐标轴零点之间的距离就越 (选填“大”或“小”)。请结合小刚的推理作图:若小车所受阻力减小为0,请在图中作出小车从斜面底部开始,其速度随时间的变化图象。

实验二:“探究二力平衡的条件”

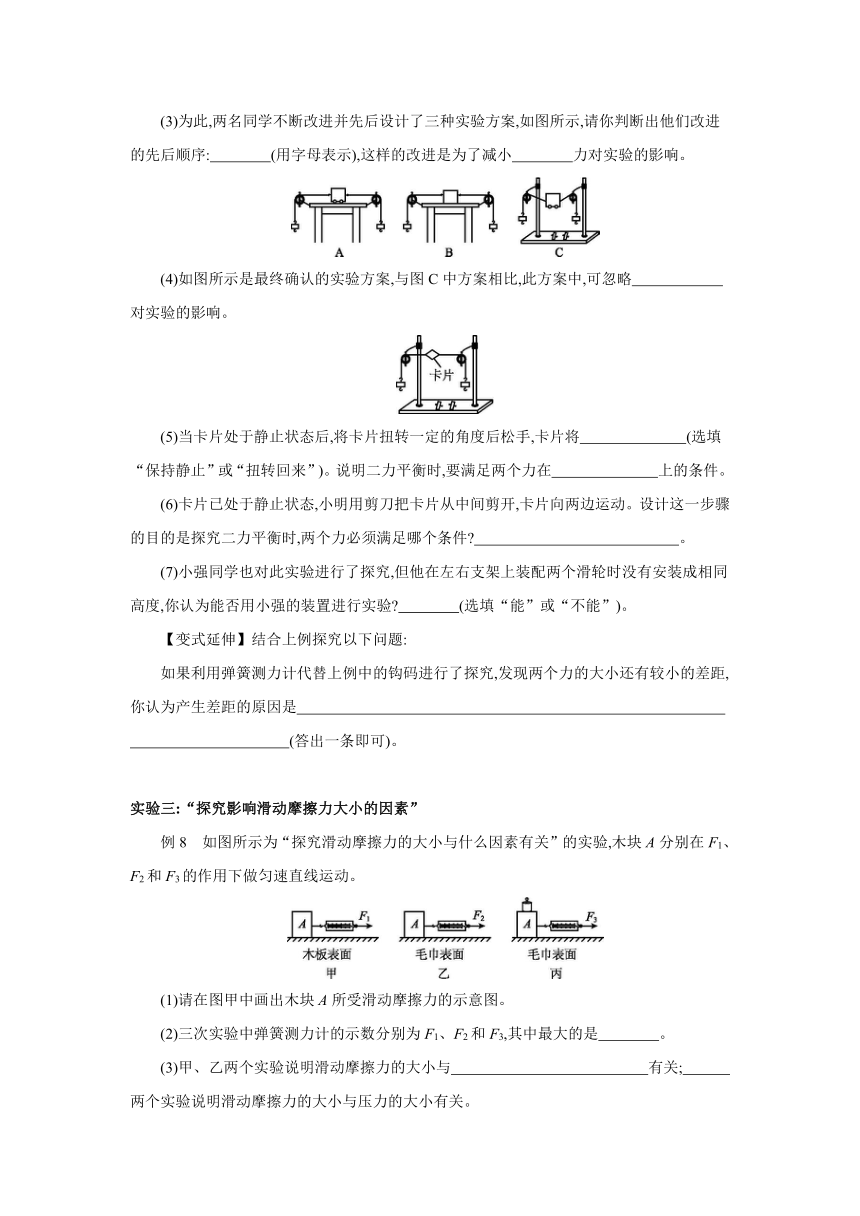

例7 在“探究二力平衡的条件”活动中:

(1)如果物体只受到两个力的作用,且处于静止状态或匀速直线运动状态,说明这两个力是相互平衡的,实验的设计是选择物体处于 状态来探究的。

(2)小明提出:能否利用如图所示的实验装置来探究二力平衡的条件 小华认为,若采用小明的方案,必须测出物体所受的拉力和重力的大小来进行比较。分析发现,在小明的方案中,在未知二力平衡条件的前提下,无法测量 力的大小,所以这一方案无法实施下去。

(3)为此,两名同学不断改进并先后设计了三种实验方案,如图所示,请你判断出他们改进的先后顺序: (用字母表示),这样的改进是为了减小 力对实验的影响。

(4)如图所示是最终确认的实验方案,与图C中方案相比,此方案中,可忽略 对实验的影响。

(5)当卡片处于静止状态后,将卡片扭转一定的角度后松手,卡片将 (选填“保持静止”或“扭转回来”)。说明二力平衡时,要满足两个力在 上的条件。

(6)卡片已处于静止状态,小明用剪刀把卡片从中间剪开,卡片向两边运动。设计这一步骤的目的是探究二力平衡时,两个力必须满足哪个条件 。

(7)小强同学也对此实验进行了探究,但他在左右支架上装配两个滑轮时没有安装成相同高度,你认为能否用小强的装置进行实验 (选填“能”或“不能”)。

【变式延伸】结合上例探究以下问题:

如果利用弹簧测力计代替上例中的钩码进行了探究,发现两个力的大小还有较小的差距,你认为产生差距的原因是

(答出一条即可)。

实验三:“探究影响滑动摩擦力大小的因素”

例8 如图所示为“探究滑动摩擦力的大小与什么因素有关”的实验,木块A分别在F1、F2和F3的作用下做匀速直线运动。

(1)请在图甲中画出木块A所受滑动摩擦力的示意图。

(2)三次实验中弹簧测力计的示数分别为F1、F2和F3,其中最大的是 。

(3)甲、乙两个实验说明滑动摩擦力的大小与 有关; 两个实验说明滑动摩擦力的大小与压力的大小有关。

(4)在丙实验中,若弹簧测力计的示数F3为2 N,则木块A对砝码的摩擦力为 N;若弹簧测力计的示数增大到3 N,此时木块A所受的滑动摩擦力为 N。(砝码始终和木块保持相对静止)

(5)在同一次实验中,小明发现当用不同的速度匀速拉木块A时,弹簧测力计的示数不变,说明滑动摩擦力的大小与物体运动速度的大小 (选填“有关”或“无关”)。

(6)小明同学又将实验方法进行了改进,实验装置如图所示,将弹簧测力计一端固定,另一端钩住木块,木块下面是一长木板。实验时拉着长木板沿水平地面向右运动,此时木块受到的摩擦力大小为 N。这样改进的好处是

。

(7)在用如图所示实验装置进行实验的过程中,发现弹簧测力计的示数不稳定,你认为出现这种现象的原因是: 。

【变式延伸】结合上例探究以下问题:

(1)“创新”小组用如图所示的装置,在同一木板上,测量了不同压力下滑动摩擦力的大小,并根据测量数据作出了如图所示的图象,分析图象可以得出的结论是

。

(2)“牛顿”小组在桌面上也做了同样的实验,记录的实验数据如下表,请你根据表格中的数据,在图中描点作出图象。对比分析两组图象你的新发现是

。

次数 1 2 3 4 5 6

F压/N 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

f/N 0.8 1.3 1.6 1.9 2.4 2.8

答案详析

1.(1)静止 匀速直线运动

(2)运动状态 任何 质量

2.(1)静止 匀速直线运动

(2)相等 相反 同一 同一条

(3)静止 匀速直线运动

3.(1)压力的大小 接触面的粗糙程度

(2)相反 相反

(3)压力 接触面的粗糙程度 滑动 滚动

(4)压力 接触面的粗糙程度 使接触面分离

滚动 滑动

4.(1)物体静止或做匀速直线运动

(2)物体静止或做匀速直线运动

例1 D 物体的运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因,故A错误;汽车刹车过程中,其质量不变,惯性大小不变,故B错误;牛顿第一定律是在实验的基础上,通过进一步的推理而概括得出的,不能通过实验直接得出,故C错误;因为力是改变物体运动状态的原因,所以物体的运动状态改变时,一定受到力的作用,故D正确。

例2 D 标枪被投掷出去后能继续飞行,是因为标枪具有惯性,要继续保持原来的运动状态,故A错误;紧固锤头时撞击锤柄的下端,松动的锤头就紧套在锤柄上,这是利用了锤头的惯性,而不是锤柄的惯性,故B错误;拍打窗帘清除上面的浮灰,窗帘运动时,浮灰由于具有惯性将保持静止状态,脱离窗帘,这是利用了浮灰的惯性,故C错误;泼水时,盆和水是运动的,当盆受力静止时,水由于具有惯性要保持原来的运动状态而被泼出去,故D正确。

例3 D 小球运动到最低处A时,由于小球在做圆周运动,细绳对它的拉力大于其重力,小球受力不平衡,故A错误;小球运动到最高处B和C时,细绳对它的拉力和它受到的重力没有作用在同一条直线上,且大小不相等,故它们不是平衡力,故B、C错误;在摆动过程的任一位置,小球都处于非平衡状态,受到的力都不平衡,故D正确。

例4 A

例5 A 在壁虎随窗玻璃一起向右匀速移动的过程中,壁虎和玻璃处于平衡状态,壁虎和玻璃之间相对静止,壁虎受到平衡力的作用,竖直方向上壁虎受到重力和摩擦力的作用,重力的方向竖直向下,则摩擦力的方向竖直向上。

[重点实验突破]

例6 (1)同一高度 (2)远 慢

(3)做匀速直线运动 不需要 (4)C

(1)在实验中,为使小车到达水平面时具有相同的速度,应让小车从斜面的同一高度由静止滑下。

(2)根据实验结果可知,小车在毛巾表面上滑行的距离最近,在木板表面上滑行的距离最远,说明小车受到的阻力越小,速度减小得越慢。

(3)进一步推理,若水平面绝对光滑,则小车运动时不受阻力,而小车速度不再发生变化,将永远做匀速直线运动,由此说明物体的运动不需要力来维持。

(4)牛顿第一定律是在实验的基础上通过进一步推理而概括出来的,不能用实验直接验证,但是一个正确的定律,故C正确。

【变式延伸】

(1)相同 (2)慢

(3)长 大 如图所示

(1)小车在三种不同的接触面上从运动到静止,速度由v0减小到零,速度减小量相同。

(2)小车在塑料板上速度减小到零所需的时间最长,即表面越光滑,阻力越小,小车运动的距离就越远,这说明小车受到的阻力越小,速度减小得越慢。

(3)小车所受的阻力继续减小,则小车的速度减小到0需要的时间就越长,图中点A与坐标轴零点之间的距离就越大。小车所受阻力减小为0时,小车的速度不会改变,做匀速直线运动。

例7 (1)静止 (2)重 (3)BAC 摩擦

(4)卡片重力 (5)扭转回来 同一直线

(6)作用在同一物体上 (7)能

(1)平衡状态是指物体处于静止状态或匀速直线运动状态,此时物体受力平衡;为了方便做实验,实验中需要保持物体处于静止状态。

(2)在小明的方案中,只能根据相互作用的关系直接测出拉力的大小,在未知二力平衡条件的前提下,重力无法直接测量,所以这一方案无法实施下去。

(3)图B中为滑动摩擦,图A中为滚动摩擦,图C中研究对象不受摩擦力,为了减小摩擦力对实验的影响,他们改进的先后顺序是BAC。

(4)最终确认的实验方案中,由于卡片的重力远小于钩码的重力,可以忽略不计。

(5)用手将卡片扭转一个角度,这样两个力不在同一直线上,卡片将无法在这个位置平衡,松手后,卡片将扭转回来,说明二力平衡时必须满足两个力在同一条直线上的条件。

(6)小明用剪刀把卡片从中间剪开,两个拉力不再作用在同一物体上,卡片向两边运动,设计这一步骤的目的是探究二力平衡时,两个力必须满足作用在同一物体上的条件。

(7)因为左右两侧各通过一个定滑轮,定滑轮的位置虽然不等高,但是当两个力大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一个物体上时,卡片还是处于静止状态,照样能完成实验。

【变式延伸】

读数时存在误差(或两侧滑轮摩擦力不相等)

例8 (1)如图所示

(2)F3

(3)接触面的粗糙程度 乙、丙 (4)0 2 (5)无关

(6)2.8 不需要长木板做匀速直线运动,便于实验操作;弹簧测力计静止,读数更准确

(7)木板表面粗糙程度不均匀

(1)木块A相对木板向右运动,故A受到向左的滑动摩擦力。

(2)甲、乙两图中压力相同,乙比甲接触面粗糙,所以乙中摩擦力大于甲中摩擦力;乙、丙两图相比,接触面的粗糙程度相同,丙比乙压力大,所以丙中摩擦力大于乙中摩擦力;又因为物体做匀速直线运动,所以F=f。因此F3最大。

(3)甲、乙两实验中压力相同,乙实验比甲实验接触面粗糙,甲、乙两个实验说明滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关。要证明滑动摩擦力的大小与压力的大小有关,应保证两次实验中接触面的粗糙程度相同,改变压力大小,所以应对比乙、丙两个实验。

(4)由于砝码做匀速直线运动,水平方向上所受合力为零,在水平方向上又不受拉力,所以其受到的摩擦力必为零;由于接触面的粗糙程度和压力大小不变,所以改变弹簧测力计的拉力,木块A所受的摩擦力大小不变。

(5)以不同的速度匀速拉物块A,弹簧测力计的示数不变,说明滑动摩擦力的大小与物体运动速度的大小无关。

(6)木块处于静止状态,受到平衡力的作用,拉力和摩擦力大小相等,方向相反,因测力计对木块的拉力方向水平向左,故木块受到的摩擦力方向水平向右;弹簧测力计的分度值为0.2 N,此时示数为2.8 N,即拉力为2.8 N,故滑动摩擦力为2.8 N;改进后,木块与弹簧测力计固定不动,拉动木板运动,这样设计的好处是:不需要木板做匀速直线运动,便于实验操作;弹簧测力计静止,读数更准确。

(7)实验时若发现弹簧测力计的示数不稳定,可能是由于木板表面粗糙程度不均匀。

【变式延伸】

(1)接触面的粗糙程度相同时,滑动摩擦力的大小与压力的大小成正比

(2)如图所示 木板和桌面的粗糙程度不同

(1)分析图象可以看出,摩擦力f与接触面间的压力F压的关系图象为一条过原点的直线,所以得出的结论是:接触面的粗糙程度相同时,滑动摩擦力的大小与压力的大小成正比。

(2)根据“牛顿”小组记录的实验数据在图中描点作出图象。这时可发现两小组的图象并不相同,对比分析两组的图象可发现压力相同时,滑动摩擦力并不同,所以可得结论:木板和桌面的粗糙程度不相同。

一 理解牛顿第一定律

例1 关于牛顿第一定律和物体的惯性,下列说法正确的是 ( )

A.物体的运动是依靠力来维持的

B.汽车刹车过程中,其惯性越来越小

C.牛顿第一定律由斜面小车探究实验直接得出

D.物体的运动状态发生变化时,物体必定受到外力的作用

[易错总结] 牛顿第一定律:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。牛顿第一定律揭示了运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因,不是维持物体运动的原因。牛顿第一定律不是实验定律,而是在大量经验事实的基础上,通过进一步的推理概括出来的,但推理过程是正确的,且经受住了实践的检验。

二 利用了“谁”的惯性

例2 生活中人们常常利用物体的惯性。下列描述正确的是 ( )

A.标枪运动员通过助跑提高成绩,利用了运动员自身的惯性

B.紧固锤头时撞击锤柄的下端,利用了锤柄的惯性

C.拍打窗帘清除上面的浮灰,利用了窗帘的惯性

D.将脸盆里的水泼出去,利用了水的惯性

[易错总结] 在分析利用惯性的现象时,要明确利用了“谁”的惯性,通常的分析方法是:首先判断力的作用使哪个物体的运动状态发生了变化,再看哪个物体的运动状态没有发生变化,以此确定利用的是“谁”的惯性。

三 不是所有的运动状态都是平衡状态

例3 如图所示,在一根结实的细绳的一端拴一个小球,绳子的一端固定在悬挂点O上,做成一个单摆。拉动小球到B处,放手后使它摆动起来,则小球在摆动过程中,下列说法正确的是 ( )

A.小球运动到最低处A时,细绳对它的拉力与它受到的重力平衡

B.小球运动到最高处B时,细绳对它的拉力与它受到的重力平衡

C.小球运动到最高处C时,细绳对它的拉力与它受到的重力平衡

D.在摆动过程的任一位置,小球受到的力都不平衡

[易错总结] 平衡状态:匀速直线运动状态或静止状态,此时物体受平衡力(即合力为零)或不受力。非平衡状态:加速、减速或做曲线运动,此时物体受非平衡力作用(即合力不为零)。(特例:竖直向上抛出的小球在最高点速度为零,此时小球处于非平衡状态,受非平衡力作用)

四 “叠加”物体的平衡力判断

例4 如图所示,木块静置在静止的小车上,下列说法正确的是 ( )

A.木块受到的重力与小车对木块的支持力是一对平衡力

B.小车受到的重力与地面对小车的支持力是一对平衡力

C.地面对小车的支持力与木块对小车的压力是一对相互作用力

D.木块受到的重力与地面对小车的支持力是一对相互作用力

[易错总结] 判断“叠加”物体的平衡力时,一定要注意“下层物体”所受支持力的大小并不等于该物体的重力,而等于该物体与其上面的物体的重力之和。

五 分析摩擦力的方向

例5 窗玻璃上趴着一只壁虎(如图所示),水平向右推窗,在壁虎随窗玻璃一起向右匀速移动的过程中,壁虎受到摩擦力的方向是 ( )

A.竖直向上 B.竖直向下

C.水平向左 D.水平向右

[易错总结] 判断静摩擦力方向的方法:①根据静摩擦力的方向与相对运动趋势的方向相反判断。例如:人走路时,脚用力向后蹬地,脚相对地面有向后运动的趋势,所以地面给脚向前的摩擦力。②根据二力平衡判断,当物体处于静止状态时,静摩擦力的方向与外力的方向相反。

实验一:“探究阻力对物体运动的影响”

例6 小秋为探究“阻力对物体运动的影响”,设计了如图所示的斜面实验。让同一小车滑到分别铺有毛巾、棉布和木板的水平面上,观察小车在水平面上滑行的距离。

(1)为了使小车滑到水平面时的速度相同,实验时应让小车从同一斜面的 由静止滑下。

(2)比较甲、乙、丙三次实验,发现阻力越小,小车滑行的距离就越 (选填“远”或“近”),说明小车运动的速度改变得越 (选填“快”或“慢”)。

(3)伽利略对类似的实验进行了分析,并进一步推理:若水平面光滑,小车在运动时不受阻力,则小车将在水平面上 。说明物体的运动 (选填“需要”或“不需要”)力来维持。

(4)牛顿在伽利略等人的研究成果上概括出了牛顿第一定律。该定律 (填字母)。

A.能用实验直接验证

B.不能用实验直接验证,所以不能确定这个定律是否正确

C.是在大量经验事实的基础上,通过进一步的推理而概括得出的

【变式延伸】结合上例探究以下问题:

小刚为探究该实验选用了如图所示的装置。为了确保实验的科学性,小刚决定在水平面上依次铺上毛巾、棉布、塑料板,再使用数据传感器,采集小车在3次实验中,从斜面底部滑行至静止时,其速度随时间的变化,所得图象如图所示。分析该图象:

(1)小车在三种不同的接触面上从运动到静止,速度的减小量 (选填“相同”或“不相同”),在塑料板上所需的时间最长。

(2)由实验可得,小车所受的阻力越小,速度减小得越 。

(3)小刚进一步思考:倘若小车所受的阻力继续减小,小车的速度减小到0所需的时间就越 ,图中点A与坐标轴零点之间的距离就越 (选填“大”或“小”)。请结合小刚的推理作图:若小车所受阻力减小为0,请在图中作出小车从斜面底部开始,其速度随时间的变化图象。

实验二:“探究二力平衡的条件”

例7 在“探究二力平衡的条件”活动中:

(1)如果物体只受到两个力的作用,且处于静止状态或匀速直线运动状态,说明这两个力是相互平衡的,实验的设计是选择物体处于 状态来探究的。

(2)小明提出:能否利用如图所示的实验装置来探究二力平衡的条件 小华认为,若采用小明的方案,必须测出物体所受的拉力和重力的大小来进行比较。分析发现,在小明的方案中,在未知二力平衡条件的前提下,无法测量 力的大小,所以这一方案无法实施下去。

(3)为此,两名同学不断改进并先后设计了三种实验方案,如图所示,请你判断出他们改进的先后顺序: (用字母表示),这样的改进是为了减小 力对实验的影响。

(4)如图所示是最终确认的实验方案,与图C中方案相比,此方案中,可忽略 对实验的影响。

(5)当卡片处于静止状态后,将卡片扭转一定的角度后松手,卡片将 (选填“保持静止”或“扭转回来”)。说明二力平衡时,要满足两个力在 上的条件。

(6)卡片已处于静止状态,小明用剪刀把卡片从中间剪开,卡片向两边运动。设计这一步骤的目的是探究二力平衡时,两个力必须满足哪个条件 。

(7)小强同学也对此实验进行了探究,但他在左右支架上装配两个滑轮时没有安装成相同高度,你认为能否用小强的装置进行实验 (选填“能”或“不能”)。

【变式延伸】结合上例探究以下问题:

如果利用弹簧测力计代替上例中的钩码进行了探究,发现两个力的大小还有较小的差距,你认为产生差距的原因是

(答出一条即可)。

实验三:“探究影响滑动摩擦力大小的因素”

例8 如图所示为“探究滑动摩擦力的大小与什么因素有关”的实验,木块A分别在F1、F2和F3的作用下做匀速直线运动。

(1)请在图甲中画出木块A所受滑动摩擦力的示意图。

(2)三次实验中弹簧测力计的示数分别为F1、F2和F3,其中最大的是 。

(3)甲、乙两个实验说明滑动摩擦力的大小与 有关; 两个实验说明滑动摩擦力的大小与压力的大小有关。

(4)在丙实验中,若弹簧测力计的示数F3为2 N,则木块A对砝码的摩擦力为 N;若弹簧测力计的示数增大到3 N,此时木块A所受的滑动摩擦力为 N。(砝码始终和木块保持相对静止)

(5)在同一次实验中,小明发现当用不同的速度匀速拉木块A时,弹簧测力计的示数不变,说明滑动摩擦力的大小与物体运动速度的大小 (选填“有关”或“无关”)。

(6)小明同学又将实验方法进行了改进,实验装置如图所示,将弹簧测力计一端固定,另一端钩住木块,木块下面是一长木板。实验时拉着长木板沿水平地面向右运动,此时木块受到的摩擦力大小为 N。这样改进的好处是

。

(7)在用如图所示实验装置进行实验的过程中,发现弹簧测力计的示数不稳定,你认为出现这种现象的原因是: 。

【变式延伸】结合上例探究以下问题:

(1)“创新”小组用如图所示的装置,在同一木板上,测量了不同压力下滑动摩擦力的大小,并根据测量数据作出了如图所示的图象,分析图象可以得出的结论是

。

(2)“牛顿”小组在桌面上也做了同样的实验,记录的实验数据如下表,请你根据表格中的数据,在图中描点作出图象。对比分析两组图象你的新发现是

。

次数 1 2 3 4 5 6

F压/N 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

f/N 0.8 1.3 1.6 1.9 2.4 2.8

答案详析

1.(1)静止 匀速直线运动

(2)运动状态 任何 质量

2.(1)静止 匀速直线运动

(2)相等 相反 同一 同一条

(3)静止 匀速直线运动

3.(1)压力的大小 接触面的粗糙程度

(2)相反 相反

(3)压力 接触面的粗糙程度 滑动 滚动

(4)压力 接触面的粗糙程度 使接触面分离

滚动 滑动

4.(1)物体静止或做匀速直线运动

(2)物体静止或做匀速直线运动

例1 D 物体的运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因,故A错误;汽车刹车过程中,其质量不变,惯性大小不变,故B错误;牛顿第一定律是在实验的基础上,通过进一步的推理而概括得出的,不能通过实验直接得出,故C错误;因为力是改变物体运动状态的原因,所以物体的运动状态改变时,一定受到力的作用,故D正确。

例2 D 标枪被投掷出去后能继续飞行,是因为标枪具有惯性,要继续保持原来的运动状态,故A错误;紧固锤头时撞击锤柄的下端,松动的锤头就紧套在锤柄上,这是利用了锤头的惯性,而不是锤柄的惯性,故B错误;拍打窗帘清除上面的浮灰,窗帘运动时,浮灰由于具有惯性将保持静止状态,脱离窗帘,这是利用了浮灰的惯性,故C错误;泼水时,盆和水是运动的,当盆受力静止时,水由于具有惯性要保持原来的运动状态而被泼出去,故D正确。

例3 D 小球运动到最低处A时,由于小球在做圆周运动,细绳对它的拉力大于其重力,小球受力不平衡,故A错误;小球运动到最高处B和C时,细绳对它的拉力和它受到的重力没有作用在同一条直线上,且大小不相等,故它们不是平衡力,故B、C错误;在摆动过程的任一位置,小球都处于非平衡状态,受到的力都不平衡,故D正确。

例4 A

例5 A 在壁虎随窗玻璃一起向右匀速移动的过程中,壁虎和玻璃处于平衡状态,壁虎和玻璃之间相对静止,壁虎受到平衡力的作用,竖直方向上壁虎受到重力和摩擦力的作用,重力的方向竖直向下,则摩擦力的方向竖直向上。

[重点实验突破]

例6 (1)同一高度 (2)远 慢

(3)做匀速直线运动 不需要 (4)C

(1)在实验中,为使小车到达水平面时具有相同的速度,应让小车从斜面的同一高度由静止滑下。

(2)根据实验结果可知,小车在毛巾表面上滑行的距离最近,在木板表面上滑行的距离最远,说明小车受到的阻力越小,速度减小得越慢。

(3)进一步推理,若水平面绝对光滑,则小车运动时不受阻力,而小车速度不再发生变化,将永远做匀速直线运动,由此说明物体的运动不需要力来维持。

(4)牛顿第一定律是在实验的基础上通过进一步推理而概括出来的,不能用实验直接验证,但是一个正确的定律,故C正确。

【变式延伸】

(1)相同 (2)慢

(3)长 大 如图所示

(1)小车在三种不同的接触面上从运动到静止,速度由v0减小到零,速度减小量相同。

(2)小车在塑料板上速度减小到零所需的时间最长,即表面越光滑,阻力越小,小车运动的距离就越远,这说明小车受到的阻力越小,速度减小得越慢。

(3)小车所受的阻力继续减小,则小车的速度减小到0需要的时间就越长,图中点A与坐标轴零点之间的距离就越大。小车所受阻力减小为0时,小车的速度不会改变,做匀速直线运动。

例7 (1)静止 (2)重 (3)BAC 摩擦

(4)卡片重力 (5)扭转回来 同一直线

(6)作用在同一物体上 (7)能

(1)平衡状态是指物体处于静止状态或匀速直线运动状态,此时物体受力平衡;为了方便做实验,实验中需要保持物体处于静止状态。

(2)在小明的方案中,只能根据相互作用的关系直接测出拉力的大小,在未知二力平衡条件的前提下,重力无法直接测量,所以这一方案无法实施下去。

(3)图B中为滑动摩擦,图A中为滚动摩擦,图C中研究对象不受摩擦力,为了减小摩擦力对实验的影响,他们改进的先后顺序是BAC。

(4)最终确认的实验方案中,由于卡片的重力远小于钩码的重力,可以忽略不计。

(5)用手将卡片扭转一个角度,这样两个力不在同一直线上,卡片将无法在这个位置平衡,松手后,卡片将扭转回来,说明二力平衡时必须满足两个力在同一条直线上的条件。

(6)小明用剪刀把卡片从中间剪开,两个拉力不再作用在同一物体上,卡片向两边运动,设计这一步骤的目的是探究二力平衡时,两个力必须满足作用在同一物体上的条件。

(7)因为左右两侧各通过一个定滑轮,定滑轮的位置虽然不等高,但是当两个力大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一个物体上时,卡片还是处于静止状态,照样能完成实验。

【变式延伸】

读数时存在误差(或两侧滑轮摩擦力不相等)

例8 (1)如图所示

(2)F3

(3)接触面的粗糙程度 乙、丙 (4)0 2 (5)无关

(6)2.8 不需要长木板做匀速直线运动,便于实验操作;弹簧测力计静止,读数更准确

(7)木板表面粗糙程度不均匀

(1)木块A相对木板向右运动,故A受到向左的滑动摩擦力。

(2)甲、乙两图中压力相同,乙比甲接触面粗糙,所以乙中摩擦力大于甲中摩擦力;乙、丙两图相比,接触面的粗糙程度相同,丙比乙压力大,所以丙中摩擦力大于乙中摩擦力;又因为物体做匀速直线运动,所以F=f。因此F3最大。

(3)甲、乙两实验中压力相同,乙实验比甲实验接触面粗糙,甲、乙两个实验说明滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关。要证明滑动摩擦力的大小与压力的大小有关,应保证两次实验中接触面的粗糙程度相同,改变压力大小,所以应对比乙、丙两个实验。

(4)由于砝码做匀速直线运动,水平方向上所受合力为零,在水平方向上又不受拉力,所以其受到的摩擦力必为零;由于接触面的粗糙程度和压力大小不变,所以改变弹簧测力计的拉力,木块A所受的摩擦力大小不变。

(5)以不同的速度匀速拉物块A,弹簧测力计的示数不变,说明滑动摩擦力的大小与物体运动速度的大小无关。

(6)木块处于静止状态,受到平衡力的作用,拉力和摩擦力大小相等,方向相反,因测力计对木块的拉力方向水平向左,故木块受到的摩擦力方向水平向右;弹簧测力计的分度值为0.2 N,此时示数为2.8 N,即拉力为2.8 N,故滑动摩擦力为2.8 N;改进后,木块与弹簧测力计固定不动,拉动木板运动,这样设计的好处是:不需要木板做匀速直线运动,便于实验操作;弹簧测力计静止,读数更准确。

(7)实验时若发现弹簧测力计的示数不稳定,可能是由于木板表面粗糙程度不均匀。

【变式延伸】

(1)接触面的粗糙程度相同时,滑动摩擦力的大小与压力的大小成正比

(2)如图所示 木板和桌面的粗糙程度不同

(1)分析图象可以看出,摩擦力f与接触面间的压力F压的关系图象为一条过原点的直线,所以得出的结论是:接触面的粗糙程度相同时,滑动摩擦力的大小与压力的大小成正比。

(2)根据“牛顿”小组记录的实验数据在图中描点作出图象。这时可发现两小组的图象并不相同,对比分析两组的图象可发现压力相同时,滑动摩擦力并不同,所以可得结论:木板和桌面的粗糙程度不相同。