高中语文统编版必修下册15.1《谏太宗十思疏》课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册15.1《谏太宗十思疏》课件(共28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-26 18:06:59 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

唐太宗说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。魏征没,朕亡一镜矣!”

魏征究竟做了哪些事,让唐太宗发出这样的感慨?

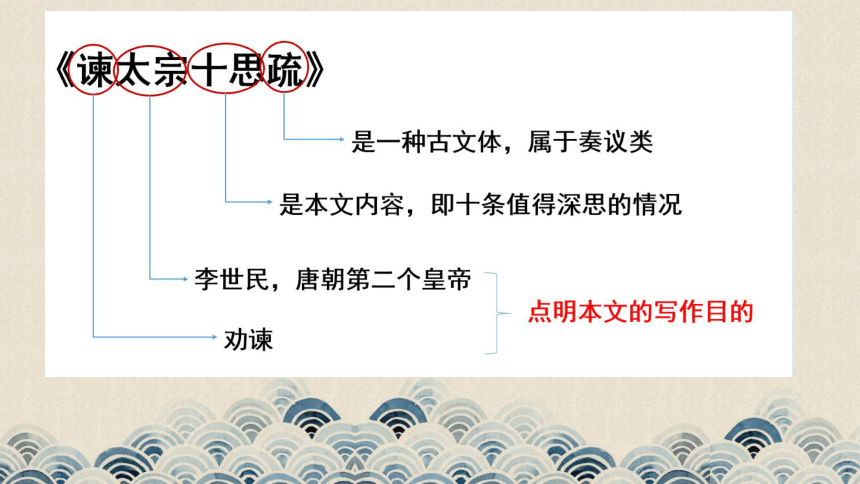

谏太宗十思疏

魏征

壹

知识相关

千古“诤臣”-----魏征

魏征(580-643年),字玄成,巨鹿人。唐代政治家、文学家、史学家。曾任谏议大夫,封郑国公。魏征为人耿直不阿,以直言敢谏著称,史称“诤臣”。他劝说唐太宗“居安思危,戒奢以俭”,告诫太宗“兼听则明,偏信则暗”,要“视民如水,视君如舟”“水能载舟,亦能覆舟”。著有《隋书》的绪论,《梁书》《陈书》《齐书》的总论,主编有《群书治要》,名篇有《谏太宗十思疏》《十渐不克终疏》。

魏征从小出身于小官吏家庭,从小丧父,家境清寒,但非常好学,即使避难出家当了道士也仍然潜心读书。他十分关心政治,反对隋朝暴政,同情人民疾苦。后来毅然加入了农民起义军。投他的生活道路使他比较清醒地认识到人民的力量,因此“民本”思想是他的政治思想的核心。他非常重视历史教训,认为隋文帝统一天下后,经过精心治理,不到二十年而臻于富强,可谓善始,但他不能善终。骄奢淫逸,徭役无已,邪恶之人受宠,忠正之士丧身,结果“民不堪命,率士分崩”因此他提出把布德施惠,礼仁诚信作为治国大纲,主张轻徭薄赋,明法慎刑。为了保证这些政治主张得以实施,他还强调广开言路,慎选人才。

盛世谏帝莫忘本

《谏太宗十思疏》是魏征于贞观十一年(637)写给唐太宗的奏章。当时,经过战后的休养生息,经济得到了发展,人民生活也富裕起来,加上对外战争连年胜利,边防巩固,唐太宗逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,四处巡游,劳民伤财,魏征对此极为忧虑,他清醒地看到了在繁荣昌盛后面隐藏着的危机,不断用前代兴亡的历史教训来警醒太宗,“频上四疏,以陈得失”,这是其中的第二疏,因此也称“论时政第二疏”,唐太宗看了这些奏疏后猛醒,感到很惭愧,写下了《答魏征手诏》,称赞魏征,“”诚极忠款,言穷切至”,并说“公之所谏,朕闻过矣。当置之几案,事等弦韦”表示从谏改过。

认识文体——疏

疏,是奏议文体的一种,奏议类文章是古代臣属进呈给帝王的奏章的统称,包括奏、议、疏、表、对策等。《文章辨体序说》:“七国以前,皆称上书,奏初改书为奏。汉定礼仪,是有四品:一曰章,以谢恩;二曰奏,以按劾;三曰表,以陈情;四曰议,以执议。”疏,是分条陈述的意思。有名的“疏”类文章有《论贵粟疏》(晁错)、《谏逐客疏》(李斯)、《论积贮疏》(贾谊)等。

贰

文本学习

1.自读课文,标注疑难字音,小组合作探究,试着根据课下注释翻译课文,并概括段落大意。

2.文章的题目叫做《谏太宗十思疏》,围绕“思”来梳理文章结构。

3.通读全文,找一找,本文的中心论点是哪一句?

1、概括段落大意。

第一段:以“固本浚源”为喻,说明“居安思危,戒奢以俭,积其德义”的重要性。

第二段:总结历史经验,并从创业守成、人心向背等方面论述“居安思危,戒奢以俭,积其德义”的道理。

第三段:指出具体做法,即“十思”。

2.文章的题目叫做《谏太宗十思疏》,围绕“思”,来梳理文章结构。

人君当思(1) 居安思危,戒奢以俭 提出问题

为什么思(2) 载舟覆舟,所宜深慎 分析问题

思些什么(3) 诚能十思,垂拱而治 解决问题

开篇并没有直接提出“十思”的内容,而是以生动的比喻从正面引出正题“思国之安者,必积其德义”。三个并列的句子,两个作比喻,一个明事理,浅显易懂,不容置疑。

3.通读全文,找一找,本文的中心论点是哪一句?

思国之安者,必积其德义。

4.文章开篇是如何引出正题的?

阅读第2段,回答以下问题:

(1)作者认为得天下之君王为何易失人心?

(2)作者如何肯定了人民的力量?

(1)作者认为得天下之君王为何易失人心?

夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

几句话运用对比论证,将“殷忧”和“得志”两种情况下君主的态度和造成的结果进行了对比,前后不同的态度,造成了两种不同的结果,在对比中见优劣。

虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

“貌恭而不心服”强调民心的重要性。如果失掉民心,即使“董之以严刑,振之以威怒”也无济于事。承接上文进一步阐释了“竭诚以待下”对君主的重要性。

(2)作者如何肯定了人民的力量?

怨不在大,可畏惟人

载舟覆舟,所宜深慎

“载舟覆舟”用一个真切生动的比喻来说明帝王与百姓之间的关系,简洁而传神,直接明了地向唐太宗表明其利害关系。引用古圣先哲的至理名言,反复阐述,耐心说服,言语婉转动人,用心良苦。

默读第3段 “十思”的部分,你能用自己的话说一说十思的主要内容吗?

叁

深入探析

1.通读全文,作者是如何巧妙地进言,达到劝谏的目的?

(1)运用了比喻论证和正反对比论证来说理,生动形象,说理透彻。

文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,具有很强的说服力。如文章开篇的“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”,运用自然中的现象比喻治国的原则,浅显易懂而又生动形象。同样,魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民力量的重要性,至今人们还引以为戒。

正反对比论证主要集中在第一、二段,如“求木之长者,必固其根本”,从反面来说“根不固而求木之长”“知其不可”,通过对比,突显了说明的道理,增强了说服力。

(2)语言真诚谦虚,委婉通达

魏征在进谏时,多用“下愚”“明哲”“臣闻”(而非“臣以为”)这样的词语,表达谦恭之意。语言真诚谦虚,委婉而又通达,合情而又合理,极富艺术魅力。

“十思”之现实意义

唐太宗曾说:“朕每临朝未尝不三思,恐为民害。”他常以隋代的暴政为戒,不敢过分使用民力,能够节制利欲,分明赏罚,善于纳谏,到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,社会日渐安定。在此情况下,唐太宗渐渐放松了警惕,大兴土木,多次巡游、打猎。魏征以政治家特有眼光发现了唐太宗“忘本”和“忘危”的根本问题,针锋相对地提出了“十思”,不仅在当时,就是在现在也有借鉴意义。

肆

写作特点

写作特点

(1)论证方法 :

①正反对比论证:正反论述,务尽其旨 。

对同一问题从正反两方面论证,剖析,使说理更加透彻。例如第1段先从正面论述固本疏源的重要性,又从反面论证不这样做的危害。

②比喻论证:

比喻排比,生动有力。 比喻论证是议论文一种常见的论证方法,文章开篇三句,一二句先设喻,第三句担揭示正意。

(2)语言特点:

骈散结合,华美流畅。

“十思疏”是一篇骈文。唐代奏疏都习惯用骈文写作,但此文与当时流行的骈文不同。在形式上它利用骈文的排比、对偶、表达真情实感,但又不囿( yòu)于形式,不避散句,不咬文嚼字,不大量用典,没有繁冗的引证。言之有务切中时弊,难能可贵,既有骈文的华美,整齐,又有散文的自然流畅,易于诵读。

伍

总结

魏征不愧为千古“诤臣”,一千三百多年后的今天,我们重读《谏太宗十思疏》,从字里行间不仅体味到了一代良臣为使唐王朝国泰民安所表现出的高度责任感、使命感,以及作为政治家所具备的清醒头脑和对时事敏锐的观察力,同时真切体验到了作者反复开导、循循善诱的劝谏艺术。魏征敢言直谏的勇气让人佩服,唐太宗虚怀若谷的风度亦令人仰慕。太宗接受了魏征的劝谏,创造了历史上的繁华。如果我们也能虚心接受他人的意见,定会树起光辉俊杰的人格。

练习

唐太宗说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。魏征没,朕亡一镜矣!”

魏征究竟做了哪些事,让唐太宗发出这样的感慨?

谏太宗十思疏

魏征

壹

知识相关

千古“诤臣”-----魏征

魏征(580-643年),字玄成,巨鹿人。唐代政治家、文学家、史学家。曾任谏议大夫,封郑国公。魏征为人耿直不阿,以直言敢谏著称,史称“诤臣”。他劝说唐太宗“居安思危,戒奢以俭”,告诫太宗“兼听则明,偏信则暗”,要“视民如水,视君如舟”“水能载舟,亦能覆舟”。著有《隋书》的绪论,《梁书》《陈书》《齐书》的总论,主编有《群书治要》,名篇有《谏太宗十思疏》《十渐不克终疏》。

魏征从小出身于小官吏家庭,从小丧父,家境清寒,但非常好学,即使避难出家当了道士也仍然潜心读书。他十分关心政治,反对隋朝暴政,同情人民疾苦。后来毅然加入了农民起义军。投他的生活道路使他比较清醒地认识到人民的力量,因此“民本”思想是他的政治思想的核心。他非常重视历史教训,认为隋文帝统一天下后,经过精心治理,不到二十年而臻于富强,可谓善始,但他不能善终。骄奢淫逸,徭役无已,邪恶之人受宠,忠正之士丧身,结果“民不堪命,率士分崩”因此他提出把布德施惠,礼仁诚信作为治国大纲,主张轻徭薄赋,明法慎刑。为了保证这些政治主张得以实施,他还强调广开言路,慎选人才。

盛世谏帝莫忘本

《谏太宗十思疏》是魏征于贞观十一年(637)写给唐太宗的奏章。当时,经过战后的休养生息,经济得到了发展,人民生活也富裕起来,加上对外战争连年胜利,边防巩固,唐太宗逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,四处巡游,劳民伤财,魏征对此极为忧虑,他清醒地看到了在繁荣昌盛后面隐藏着的危机,不断用前代兴亡的历史教训来警醒太宗,“频上四疏,以陈得失”,这是其中的第二疏,因此也称“论时政第二疏”,唐太宗看了这些奏疏后猛醒,感到很惭愧,写下了《答魏征手诏》,称赞魏征,“”诚极忠款,言穷切至”,并说“公之所谏,朕闻过矣。当置之几案,事等弦韦”表示从谏改过。

认识文体——疏

疏,是奏议文体的一种,奏议类文章是古代臣属进呈给帝王的奏章的统称,包括奏、议、疏、表、对策等。《文章辨体序说》:“七国以前,皆称上书,奏初改书为奏。汉定礼仪,是有四品:一曰章,以谢恩;二曰奏,以按劾;三曰表,以陈情;四曰议,以执议。”疏,是分条陈述的意思。有名的“疏”类文章有《论贵粟疏》(晁错)、《谏逐客疏》(李斯)、《论积贮疏》(贾谊)等。

贰

文本学习

1.自读课文,标注疑难字音,小组合作探究,试着根据课下注释翻译课文,并概括段落大意。

2.文章的题目叫做《谏太宗十思疏》,围绕“思”来梳理文章结构。

3.通读全文,找一找,本文的中心论点是哪一句?

1、概括段落大意。

第一段:以“固本浚源”为喻,说明“居安思危,戒奢以俭,积其德义”的重要性。

第二段:总结历史经验,并从创业守成、人心向背等方面论述“居安思危,戒奢以俭,积其德义”的道理。

第三段:指出具体做法,即“十思”。

2.文章的题目叫做《谏太宗十思疏》,围绕“思”,来梳理文章结构。

人君当思(1) 居安思危,戒奢以俭 提出问题

为什么思(2) 载舟覆舟,所宜深慎 分析问题

思些什么(3) 诚能十思,垂拱而治 解决问题

开篇并没有直接提出“十思”的内容,而是以生动的比喻从正面引出正题“思国之安者,必积其德义”。三个并列的句子,两个作比喻,一个明事理,浅显易懂,不容置疑。

3.通读全文,找一找,本文的中心论点是哪一句?

思国之安者,必积其德义。

4.文章开篇是如何引出正题的?

阅读第2段,回答以下问题:

(1)作者认为得天下之君王为何易失人心?

(2)作者如何肯定了人民的力量?

(1)作者认为得天下之君王为何易失人心?

夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

几句话运用对比论证,将“殷忧”和“得志”两种情况下君主的态度和造成的结果进行了对比,前后不同的态度,造成了两种不同的结果,在对比中见优劣。

虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

“貌恭而不心服”强调民心的重要性。如果失掉民心,即使“董之以严刑,振之以威怒”也无济于事。承接上文进一步阐释了“竭诚以待下”对君主的重要性。

(2)作者如何肯定了人民的力量?

怨不在大,可畏惟人

载舟覆舟,所宜深慎

“载舟覆舟”用一个真切生动的比喻来说明帝王与百姓之间的关系,简洁而传神,直接明了地向唐太宗表明其利害关系。引用古圣先哲的至理名言,反复阐述,耐心说服,言语婉转动人,用心良苦。

默读第3段 “十思”的部分,你能用自己的话说一说十思的主要内容吗?

叁

深入探析

1.通读全文,作者是如何巧妙地进言,达到劝谏的目的?

(1)运用了比喻论证和正反对比论证来说理,生动形象,说理透彻。

文中用了大量生动的比喻,借以阐发治国安民的思想,具有很强的说服力。如文章开篇的“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”,运用自然中的现象比喻治国的原则,浅显易懂而又生动形象。同样,魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民力量的重要性,至今人们还引以为戒。

正反对比论证主要集中在第一、二段,如“求木之长者,必固其根本”,从反面来说“根不固而求木之长”“知其不可”,通过对比,突显了说明的道理,增强了说服力。

(2)语言真诚谦虚,委婉通达

魏征在进谏时,多用“下愚”“明哲”“臣闻”(而非“臣以为”)这样的词语,表达谦恭之意。语言真诚谦虚,委婉而又通达,合情而又合理,极富艺术魅力。

“十思”之现实意义

唐太宗曾说:“朕每临朝未尝不三思,恐为民害。”他常以隋代的暴政为戒,不敢过分使用民力,能够节制利欲,分明赏罚,善于纳谏,到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,社会日渐安定。在此情况下,唐太宗渐渐放松了警惕,大兴土木,多次巡游、打猎。魏征以政治家特有眼光发现了唐太宗“忘本”和“忘危”的根本问题,针锋相对地提出了“十思”,不仅在当时,就是在现在也有借鉴意义。

肆

写作特点

写作特点

(1)论证方法 :

①正反对比论证:正反论述,务尽其旨 。

对同一问题从正反两方面论证,剖析,使说理更加透彻。例如第1段先从正面论述固本疏源的重要性,又从反面论证不这样做的危害。

②比喻论证:

比喻排比,生动有力。 比喻论证是议论文一种常见的论证方法,文章开篇三句,一二句先设喻,第三句担揭示正意。

(2)语言特点:

骈散结合,华美流畅。

“十思疏”是一篇骈文。唐代奏疏都习惯用骈文写作,但此文与当时流行的骈文不同。在形式上它利用骈文的排比、对偶、表达真情实感,但又不囿( yòu)于形式,不避散句,不咬文嚼字,不大量用典,没有繁冗的引证。言之有务切中时弊,难能可贵,既有骈文的华美,整齐,又有散文的自然流畅,易于诵读。

伍

总结

魏征不愧为千古“诤臣”,一千三百多年后的今天,我们重读《谏太宗十思疏》,从字里行间不仅体味到了一代良臣为使唐王朝国泰民安所表现出的高度责任感、使命感,以及作为政治家所具备的清醒头脑和对时事敏锐的观察力,同时真切体验到了作者反复开导、循循善诱的劝谏艺术。魏征敢言直谏的勇气让人佩服,唐太宗虚怀若谷的风度亦令人仰慕。太宗接受了魏征的劝谏,创造了历史上的繁华。如果我们也能虚心接受他人的意见,定会树起光辉俊杰的人格。

练习

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])